через какое время должен быть подан трап к самолету после прибытия самолета и остановки двигателей

Недавно в соцсетях вспыхнул спор: почему в минском аэропорту в мороз пассажиров выводили из самолетов не только по телескопическим трапам прямо в здание аэродрома, но и через улицу. Почему не телетрап, «как во всем мире»? TUT.BY расспросил аэропорт и бывалых путешественников, почему так.

Минский аэропорт: пять телетрапов — на международные рейсы, еще два — на рейсы в Россию

Телескопический трап — это устройство, похожее на длинный коридор, по которому пассажиры могут выйти из самолета прямо в аэропорт. Для пассажиров телетрап удобен тем, не надо спускаться из самолета по лестнице на перрон, выходить (например — в непогоду) на улицу и подъезжать на специальном автобусе к зданию аэропорта.

TUT.BY попросил у Национального аэропорта «Минск» объяснить, по какой логике к самолетам подают именно телетрап.

В минском аэропорту семь телетрапов: они используются круглосуточно и исправны, уверили в аэропорту. Пять из семи телетрапов обслуживают международные рейсы, еще два — рейсы российских направлений.

В сутки в Национальном аэропорту «Минск» в среднем принимают до 67 рейсов, максимально — 93.

Сколько телетрап успеет обслужить самолетов за сутки, зависит от времени стоянки самолета. Время стоянок в аэропорту — от 50 минут и больше.

Диспетчер службы сервиса авиакомпаний расставляет самолеты на перроне, исходя из суточного плана полетов. Этот специалист учитывает тип, длину и размах крыльев самолета. Для самолетов, которые оборудованы откидным трапом и для самолетов с небольшой пассажировместимостью выбирают места стоянок для обслуживания без телетрапа.

— Разумеется, представительства всех авиакомпаний отдают предпочтение обслуживанию телетрапом, — признают в аэропорту.

Поэтому диспетчер планирует расстановку самолетов так, чтобы интервал между отправлением одного самолета и прибытием очередного был минимальным.

— Как правило, самолет освобождает место стоянки, а по перрону уже рулит следующий, — отмечают в аэропорту.

Для того, чтобы доставлять пассажиров от самолетов к аэровокзалу и назад, аэропорт выделяет семь автобусов в сутки. Тут уверяют: по заявке службы сервиса авиакомпаний (например, при внеплановых и задержанных рейсах) добавят столько автобусов, сколько нужно.

На вопрос TUT.BY, может ли пассажир, вылетая из другой страны, узнать, пойдет он в аэропорту прилета через телетрап или нет, в Национальном аэропорту «Минск» отвечают:

— Вылетая из другой страны, пассажир не может знать, как будет обслуживаться рейс на прилете, так как все зависит от интенсивности прилетающих рейсов на момент прибытия конкретного самолета.

— Есть ли правило подавать преимущественно телетрапы к тем самолетам, которые прибывают из других климатических поясов?

— Правило подавать телетрапы преимущественно к самолетам регулярных рейсов из других климатических поясов — есть, но делают это, если есть свободные телетрапы, — отвечают в аэропорту.

В комментариях на Facebook заместитель генерального директора «Белавиа» Игорь Чергинец отмечал, что «Белавиа» готова использовать телетрапы хоть с каждым рейсом, но это «физически невозможно». Счета за использование телетрапов аэропорта авиакомпания оплачивает по факту.

Пассажир с большим налетом и авиаблогер: ничего особенного, так во всем мире

Только ли в минском аэропорту телетрапы подают не ко всем рейсам? TUT.BY попросил пассажира с большим налетом и авиаблогера поделиться своим опытом.

Минчанин Всеволод Беляев в 2017 году летал на самолетах разных авиакомпаний больше двухсот раз. В конце прошлого года именно он стал четырехмиллионным пассажиром в минском аэропорту. В новом году минчанин уже успел полетать по меньшей мере сорок раз.

Летая через минский аэропорт, Всеволод Беляев заметил такую тенденцию:

— У нас в аэропорту к самолетам авиакомпаний «Азал», «Этихад», «Туркменские авиалинии» всегда подадут телетрап. К самолетам «Белавиа» из Домодедово — почти всегда будет телетрап. К «Аэрофлоту» — зависит от марки самолета, к «ЮТэйр» — всегда телетрап. А вообще к рейсам «Белавиа» — по возможности. В других аэропортах телетрапы подают к самолетам тоже совершенно не всегда. Сейчас в московских аэропортах «Шереметьево» и в «Домодедово» идет реконструкция — иногда паркуют самолеты вообще на задворках… К «Белавиа» в Праге всегда подают телетрап, в Милане — всегда телетрап. Если «Аэрофлотом» большой дальний перелет — как правило, тоже выходишь в телетрап. Если «Аэрофлотом» небольшой самолет и близко лететь — привезут на парковку и все.

Всеволод Беляев признается, что он наличию или отсутствию телетрапа значения не придает.

Сергей Мартиросян — российский авиаблогер, автор сайта aviator.ru. Рассказывает, что как раз сегодня летел из аэропорта «Пулково» ( Санкт-Петербург ) в аэропорт «Шереметьево» ( Москва ). В первом аэропорту к его самолету подогнали телетрап, во втором — обычный трап, а потом автобус.

— Решает, какой трап подать к самолету, авиакомпания. Она направляет запрос в аэропорт, если у аэропорта такая возможность есть — он дает телетрап. Если нет — дает обычный трап. Конечно, стоимость подачи телетрапа и трапа различается. Но не забывайте и такой момент: в случае с телетрапом нужно заплатить только за телетрап, а в случае с автотрапом — еще и за автобус, или даже за два — тут зависит от числа пассажиров.

Сергей Мартиросян добавляет, что низкобюджетные авиакомпании вроде «Победы» стараются использовать обычные трапы.

— У классических лоукостов есть самолеты, которые конструктивно оборудованы трапами — это помогает экономить.

Еще один важный момент, который определяет, как пассажиры будут выходить из самолета — куда борт полетит дальше. Может быть, что к самолету телетрап приставят, но пассажиры все равно пойдут не через «рукав».

FrequentFlyers.ru

Ликбез, Обзоры, Репортажи

От прилета до вылета: что происходит с самолетом в аэропорту

25/04/2016

Что происходит с самолетом за те минимум полчаса, которые он проводит между посадкой и взлетом в аэропорту? Почему нельзя высадить пассажиров, посадить других и снова полететь? О наземном обслуживании воздушных судов (Ground Handling) мы расскажем в небольшом фоторепортаже из аэропорта Ганновера, куда прилетел маленький «Фоккер-100» — эдакий европейский «Суперджет».

Сначала самолет по командам диспетчера или вслед за автомобилем сопровождения (follow-me car) заруливает на определенную стоянку. Колеса шасси фиксируются колодками, механики проводят послеполетный осмотр, чтобы убедиться, что с бортом все в порядке.

Расставляют вокруг самолета специальные фишки, ограничивающие опасные зоны.

Можно высаживать пассажиров: в этом аэропорту телетрапов достаточно, в более загруженном борт могли бы поставить на дальнюю стоянку и подогнать обычный трап и автобус.

Чтобы самолет не расходовал топливо на работу вспомогательной силовой установки (ВСУ), от которой питаются генераторы, подключают внешнее питание: под телетрапом расположены преобразователи напряжения, кабель от которых подключается к специальному разъему самолета. Разъемы эти унифицированные; параметры питания тоже одинаковые для всех: 115 В, 400 Гц. Максимальная мощность составляет 90 кВА, поэтому для больших самолетов можно использовать несколько разъемов — например, на Airbus A380 их аж четыре.

Преобразователи также бывают и мобильными — их подкатывают к самолету на дальних стоянках и подключают к стандартной трехфазной сети (400 В, 50 или 60 Гц).

От внешнего источника может работать и система кондиционирования: к специальному разъему подключается шланг с теплым воздухом зимой и с прохладным летом, ведь иначе для ее работы, опять же, придется запускать ВСУ. Внешний кондиционер, в свою очередь, может быть тоже мобильным или стационарным.

Теперь можно выгружать багаж прилетевших пассажиров — и вот уже подъезжают тележки с чемоданами улетающих. На маленьком самолете грузчики просто забрасывают багаж в отсек, а на больших могут использоваться специальные контейнеры, которые загружают с помощью специальных подъемников. Главное, чтобы контейнеры было чем разгрузить и в аэропорту прибытия, иначе багаж придется отправлять обратно в аэропорт вылета и перегружать, а пассажирам — ждать задержанного багажа.

В процессе обслуживания самолет заправляют: в особых случаях, конечно, топлива с собой берут и на обратный полет, но так бывает крайне редко, ведь везти «лишний» запас туда — значит значительно утяжелить самолет, и он израсходует больше топлива. А вот чистой воды на коротких рейсах может хватить и на полет туда-обратно. Туалеты тоже в таких случаях можно не сливать. Но уборка в салоне происходит обязательно.

Загружать бортпитание или нет, тоже зависит от авиакомпании (очень часто при коротких рейсах его берут на полет туда-обратно из базового аэропорта) и, собственно, от того, кормят ли пассажиров вообще.

И вот, собственно, происходит посадка пассажиров. После окончания посадки начинается буксировка, если самолет стоит у телетрапа — с дальней стоянки он может начать движение и самостоятельно, а здесь нет. В ряде случаев, конечно, самолет может «сдать задом» при помощи реверса двигателей, однако это очень неэффективная и небезопасная процедура, поэтому и используется буксировка. Для разных типов ВС используются свои водила, но в Ганновере работают современные тягачи, которым водила не нужны: они просто захватывают переднее колесо и немного приподнимают его, а после буксировки опускают: принцип примерно такой же, как у эвакуатора для грузовиков.

Теперь, если нужно, проводится противообледенительная обработка, но сейчас весна, поэтому по разрешению диспетчера производится запуск двигателей. Наземный персонал проверяет, в порядке ли выхлоп (не идет ли, скажем, черный дым — в кабине-то зеркал нет!) и дает отмашку, что все в порядке и можно начинать руление.

Самолет отправляется на место предварительного старта (то есть, в конце рулежной дорожки перед ВПП), затем по команде диспетчера занимает место исполнительного старта (уже на полосе), и после разрешения на взлет покидает гостеприимную воздушную гавань. Взлет происходит против ветра, а направление и скорость ветра указывает «колдун», он же ветроуказательный конус.

Счастливого тебе пути, маленький самолетик!

FrequentFlyers.ru

Ликбез, Обзоры

5 причин, по которым вас не посадят через телетрап

19/07/2018

Это заключительная, четвертая часть нашего ликбеза про аэропортовые телетрапы и сегодня мы расскажем о принципах и закономерностях их использования. Все мы ненавидим перронные автобусы, поэтому хорошо бы заранее оценить ваши шансы на них прокатиться — это поможет в ряде случаев более точно спланировать время, например, чтобы прикинуть, успеете ли вы на пересадку или на аэроэкспресс. Практически в любом аэропорту телетрапов меньше, чем обычных стоянок — их обычно называют «дальними», и распределяется этот ценный ресурс вовсе не случайным образом. Итак, шансы ехать на автобусе значительно возрастают, если…

Вы летите лоукостером. Это, наверное, самое очевидное — лоукостеры не любят телетрапы сразу по нескольким причинам. Во-первых, использование стоянки у телетрапа часто чуть дороже обычной, а те берегут каждую копейку. Кроме того, требуется обязательная буксировка самолета, ибо задним ходом он, считайте, «ездить» не умеет — это тоже деньги и, главное, время! На дальней же стоянке можно быстро загрузить и выгрузить пассажиров по двум автотрапам, обеспечив время оборота минут в 20, запустить двигатели и порулить на взлет. С телетрапами время оборота увеличивается до 30-40 минут: а это минус один рейс в день просто «из ничего». Ну, а то, что это не так комфортно — ничего страшного, вы зато сэкономили. За рубежом порой даже автобусов нет: пассажиры того же Ryanair ходят пешком по перрону.

В аэропорту Будапешта пассажиры лоукостеров в буквальном смысле открыты всем ветрам

Вы летите на маленьком самолете. Какой-нибудь CRJ-100, например, вообще может иметь дверь-трап, которая откидывается вниз и телетрап к нему будет пристыковать почти невозможно, или самолет просто имеет низкий клиренс и телетрап так низко не опускается — например, Embraer-170. Конечно, есть специальные телетрапы для таких самолетов, ползущие почти что по земле, и есть специальные сателлиты с переходными мостками для такой «мелкоты», как, скажем, в Лос-Анджелесе, но в целом это большая редкость. Мы, конечно, и в A330-300 по автотрапам забирались, однако чем крупнее самолет — тем меньше шансов на автобус.

Вот куда тут телетрап пристыковывать?

Вы летите в базовый аэропорт авиакомпании. Или из него. В этом случае велика вероятность того, что ваш самолет после внутреннего рейса отправится в международный или, наоборот, после международного рейса — во внутренний. Самолет может даже стоять у телетрапа, но вас отправят по лестнице в автобус. Это происходит потому, что телетрапы расположены в разных частях аэровокзала и имеют жесткую привязку к внутренним и международным секторам — либо внутренний и международный терминалы вообще представляют собой отдельные здания, расположенные далеко друг от друга. Соответственно кому-то из пассажиров — прилетающим или улетающим — придется прокатиться по перрону. В «чужих» же аэропортах прибывший самолет обычно сразу же возвращается обратно, поэтому у него больше шансов встать к телетрапу, потому что он займет стоянку ненадолго.

АППА-4 — советский перронный автобус в виде ЗиЛ-130 с прицепом. Выпускался с 1973 по 1995 год, в ряде регионов они еще работают

Более того, в базовом аэропорту авиакомпании обычно организуют стыковочные волны — например, утром в Шереметьево прибывает много рейсов из российских регионов, потом самолеты отправляются международными рейсами, вечером, наоборот, прилетают рейсы из-за рубежа и далее самолеты летят по российским регионам. Во время этих «разлетов» в аэропорту скапливается больше самолетов, чем в другое время, а телетрапов больше не становится — добро пожаловать в автобус!

Вы летите не в базовый аэропорт, но прибываете поздно вечером или вылетаете рано утром. В этом случае самолет часто ночует в «чужом» аэропорту и лишь потом возвращается обратно. Чтобы он несколько часов не занимал телетрап, его отправляют куда? Правильно, на дальнюю стоянку.

Знаменитый «скотовоз» ЛиАЗ-677 выпускался и в варианте перронного автобуса 677П. Он имел по две двери с каждой стороны

Ваш рейс задерживается. Если понятно, что ваш рейс прилетит позже, то, скорее всего, вы окажетесь на дальней стоянке просто потому, что все телетрапы будут заняты другими самолетами, прибывшими и отправляющимися по расписанию.

Жизнь аэропорта: что происходит между прилетом и вылетом самолета.

Пассажир, оказавшись в аэропорту, видит обычно стойки регистрации, зал ожидания да выход на посадку. А что происходит между прилетом и вылетом самолета?

К моменту приземления все аэропортовые службы уже знают о том, что сейчас прилетит тот или иной рейс и готовы его встречать. Полосатая машина сопровождения (follow-me-car) встречает борт на рулежной дорожке и сопровождает его на стоянку. Тут же подгоняют трап и автобус (или телетрап — «рукав»), и, пока пассажиры выходят, грузчики уже выгружают багаж. Все делается максимально быстро: от вылета до прилета проходит максимум час-полтора. Долгое ожидание невыгодно никому: авиакомпании борются за оборачиваемость парка, а аэропорт — за увеличение пропускной способности.

При этом авиакомпания должна строго выдерживать слоты, то есть, время прилета и вылета. За их несоблюдение в загруженных аэропортах, например, летом в Турции, даже начисляются штрафы. То есть, раньше, чем положено, прилететь тоже нельзя. Ну, а если уж самолет опоздал, то «летит» все расписание: ведь, опять же, ради оборачиваемости количество резервных бортов стремится к минимуму, при этом в нормальном бизнес-процессе каждый самолет 2/3 суток находится в воздухе, и отделы планирования составляют расписание так, чтобы все были заняты делом: резервы используются в основном для замены в случае поломки, но не опаздыващих бортов. Ведь задержать рейс можно, а отменить, если он заявлен как регулярный, нельзя. Даже если билет купил один пассажир, все равно нужно лететь. Но здесь авиаперевозчики применяют хитрость: например, запланировано три рейса в день. А на одном из них слишком малая загрузка и в одну, и в другую сторону. В этом случае рейс просто объединяют со следующим, то есть, он как бы задерживается, а затем два рейса выполняются одним самолетом одновременно.

На случай подобных ситуаций в каждом аэропорту у любой приличной авиакомпании есть представитель или агент, который организует доставку пассажиров до пункта назначения — либо другими рейсами этой же авиакомпании, либо рейсами других — членов того же альянса или же тех, с кеми подписаны кодшеринговые и интерлайн-соглашения (хотя достаточно на самом деле просто соглашения о принятии пассажиров друг друга и последующих взаиморасчетах). Самое неприятное в этой ситуации — это пропадающие стыковки, если пассажир купил билеты отдельно, организовав себе путешествие сам. Поэтому лучше покупать сквозную бронь, или объединенные рейсы через Транспортную клиринговую палату (ТКП). Очень часто, если пересадка планируется на рейс той же авиакомпании, а опаздывающих пассажиров много, то его могут специально задержать в пределах часа, чтобы потом не кормить задержанных и не селить их в гостиницу.

Если аэропорт базовый для авиакомпании, то по прилету меняется экипаж (пилоты и бортпроводники), если нет — они же полетят и обратно. Бортовое питание чаще всего берут с собой из базового аэропорта и на обратный рейс, и на месте его закупают редко: разве что если рейс прилетает поздно вечером, а обратно собирается рано утром. Да и то в этом случае часто сдают еду на хранение (чтобы не разморозилась) и потом забирают обратно.

После того, как выйдут пассажиры (это делается из соображений пожарной безопасности), самолет можно заправлять топливом. Подъезжает либо топливозаправщик-цистерна, либо компрессорная машина, которая перекачивает топливо из подземного танка по трубам, расположенным под перроном: почти как на обычной бензоколонке, разве что керосин сам не течет. В редких случаях, когда топливо в пункте назначения существенно дороже, чем в аэропорту вылета, можно взять с собой топливо и на обратный рейс. Однако здесь важно все тщательно просчитать, ведь из-за «лишнего» топлива в баках самолет будет тяжелее и потратит больше топлива. То есть, оно будет расходоваться на перевозку самого себя. Впрочем, если это окупается — авиация ведь очень низкомаржинальный бизнес — так и нужно делать.

После этого происходит слив отходов из туалетов и заправка резервуаров водой. Все эти операции выполняются разными службами, и все они подъезжают к самолету одновременно, но поскольку одна служба может мешать другой, необходимо соблюдать график подъезда. Нужна четкая координация действий. Эта задача возлагается на диспетчерскую службу аэропорта либо на хэндлингового агента: их представитель обязательно поднимается на борт и спрашивает у экипажа, сколько топлива заливать, есть ли еще какие-то требования (например, по бортовому питанию).

К этому моменту уже выполнены все таможенные и пограничные формальности, так что все — можно запрашивать буксировку, разрешение на запуск двигателей, руление и взлет.

Кстати, что касается формальностей: естественно, экипажу никаких штампов в загранпаспорт никто не ставит — пилоты и бортпроводники летают по специальным международным удостоверениям. Да и границу они формально не пересекают, а находятся в «чистой зоне» и могут, например, ходить в магазины duty free. В 90-х годах, когда началось активное развитие международных рейсов, экипажи, особенно в регионах, возили из duty-free дорогой алкоголь и сдавали его в бары, получая неплохую прибавку к зарплате. Сейчас этого нет, и весь «дьютифришный» алкоголь, который продается в Интернете — это контрабанда из магазинов, расположенных в России. У некоторых брендов в связи с этим есть политика: некоторых сортов принципиально нет в магазинах беспошлинной торговли, чтобы по «черным» каналам они не поступали в город. Например, вы никогда не купите в «дьютике» некоторые сорта виски Macallan. Но в целом товар из duty free считается лучше, поскольку вероятность нарваться на подделку крайне мала. Хотя были случаи, когда говорили: «Это что, виски польского разлива из киевского duty free?»

FrequentFlyers.ru

Ликбез, Обзоры

Всё о телетрапах: прошлое, настоящее, будущее. Часть 1.

04/01/2018

Рукав, кишка, хобот — как только не называют это приспособление для посадки пассажиров в самолёт! На самом деле оно называется телескопическим трапом, или просто: телетрап. Когда они появились, чем отличаются, каковы их достоинства и недостатки и что их заменит в будущем, мы расскажем в нашем «ликбезе» из нескольких частей.

Сегодня поговорим об истории. На заре авиации трапов вообще никаких не было: самолеты тогда были небольшими и сесть в них можно было прямо с земли, как в карету или автомобиль, максимум оперевшись на подножку.

На заре авиации пассажиры заходили в самолет с земли

Идея дожила и до наших дней, и, например, в большинстве бизнес-джетов небольшая лесенка-трап встраивается прямо в фюзеляж или в дверь. Встроенные трапы есть и на самолетах для простых людей, причем не только разработанных полвека назад (типа Як-40), но и на достаточно современных вроде Bombardier CRJ или Ан-148 (и даже некоторых Boeing-737), у которых фюзеляж расположен на небольшом расстоянии от земли.

Bombardier CRJ-100 со встроенным в дверь трапом

Позднее появились более высокие самолеты, в которых уже лесенку не спрячешь (да и небезопасно по ней карабкаться), и тогда в ход пошли передвижные трапы: они могут быть самоходными или буксируемыми. Как правило, у них регулируется высота верхней площадки под различные типы воздушных судов, но, конечно, в определенных пределах. Под некоторые типы приходилось разрабатывать специальные трапы и оборудовать ими все аэропорты, куда они летали, или изобретать уникальные решения. Например, так было с экстремально высоким Ту-114, у которого использовалась система из аэродромного трапа и встроенной лесенки, ведущей с его верхней площадки непосредственно в самолет.

Вот так можно было попасть в Ту-114, когда не было специального трапа под него

Специальный высокий трап под высокий самолет

Когда Хрущев прилетел в Нью-Йорк на Ту-114, оказалось, что даже раздвижной трап под него маловат.

Передвижные трапы могут быть чуть более комфортными — например, иметь крышу и даже встроенный эскалатор. Помните, как у короля Саудовской Аравии, который еще остановился во время его прибытия в Москву? Такие трапы, кстати, были еще в СССР. В конце 1970-х два опытных образца изготовили в Риге и отправили на тестирование в аэропорт Внуково.

Король Саудовской Аравии возит с собой трап-эскалатор, достающий до верхней палубы Боинга-747. Фото: Ведомости

Трап-эскалатор был выполнен в виде прицепа к грузовику ЗиЛ-130, к собственно самому эскалатору вели три обычных ступеньки. Говорят, Брежневу (а именно для него и членов Политбюро предназначались чудо-трапы) это не понравилось, так что экспериментальные трапы так и остались экспериментальными.

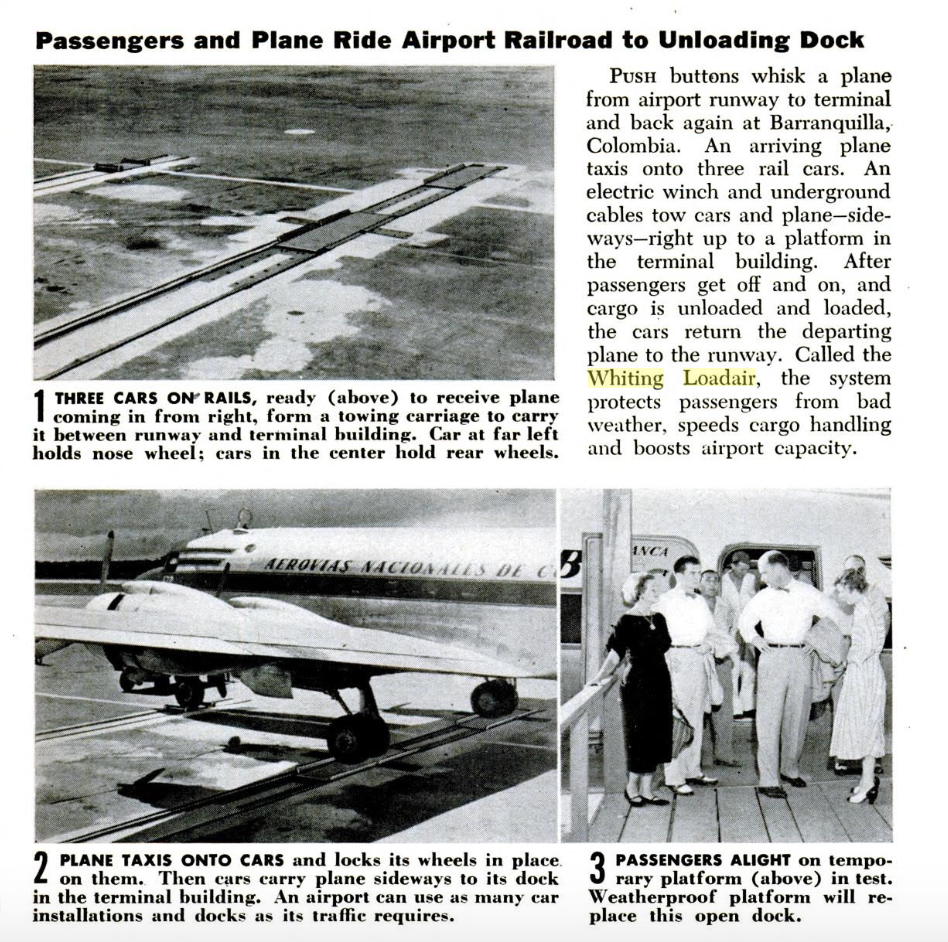

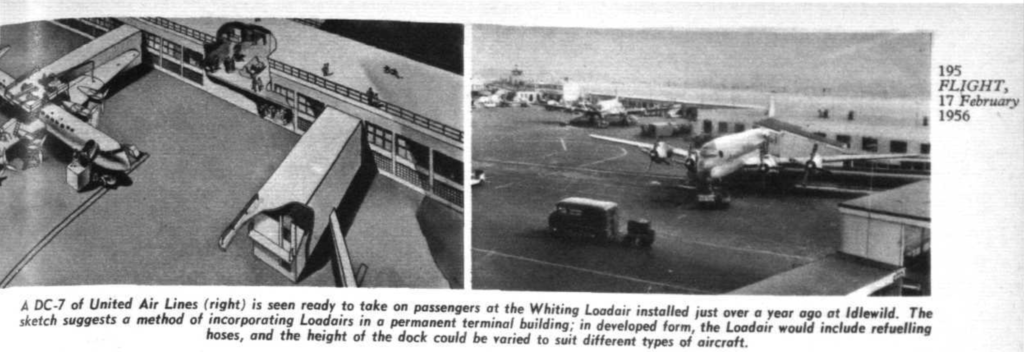

Однако все равно посадка через обычный трап не очень комфортна — это же надо подниматься и спускаться с чемоданами, а если дождь, а если снег и ветер? А еще до трапа нужно дойти от терминала или доехать на автобусе — актуальность проблемы поняли еще в послевоенное время. В 1952 году в Колумбии заработала система Loadair компании Whiting: на перроне были устроены канавки, в них уложены рельсы, а на рельсы установлены тележки. Самолет заруливал на эти тележки, после чего по рельсам начинал ехать боком, приближаясь к рампе аэровокзала. Далее с рампы в самолет перекидывались мостки, и по ним уже шли пассажиры и ехали тележки с грузами — точно так же, как на современных складах, к которым подкатывают фуры и железнодорожные вагоны. Решение позволило значительно сократить время оборота самолетов на 50%.

В 1955 году аналогичная система Loadair была запущена в Нью-Йорке на 4-ом гейте American Airlines в аэропорту Айдлвайлд (сейчас JFK), здесь самолёт в течение минуты проезжал боком на 27 метров под небольшой навес, который в перспективе платировалось оборудовать также заправочными шлангами, рядом располагались резервуары с маслом и наземный источник электропитания. Увы, проработало все это хозяйство всего год, обслужив около 1500 рейсов: в процессе эксплуатации выявилось множество недостатков. Во-первых, под каждый тип нужно было прокладывать отдельные рейсы (тестовая система поддерживала только Douglas DC-7). Во-вторых, зимой канавки забивались снегом и льдом (проблему решили установкой системы обогрева, но зачем?), в-третьих, из-за заедания и несинхронного движения всех тележек были случаи повреждения шасси.

В общем, если не самолет тащить к пассажиру, значит, пассажиров надо тащить к самолету. В 1950-х годах появилось сразу несколько «мобильных залов ожидания», то есть, автобусов, из которых можно было попасть сразу в самолет. То есть, сначала пассажиры заходили в установленный у терминала автобус и спокойно сидели в нем, а затем он ехал к самолету, пристыковывался и выпускал пассажиров.

Trepel Lift Lounge широко применялись в 1980-х годах

Trepel Lift Lounge в режиме посадки пассажиров

Салон Trepel Lift Lounge

Сейчас такие конструкции используются преимущественно в амбулифтах для посадки инвалидов

Trepel VIP Lounge — VIP-зал на колесах

Более ранняя версия Trepel VIP Lounge для СССР, где эта машина сейчас — неизвестно

Первые подобные машины имели просто встроенный переходной трап, у более поздних весь салон мог подниматься относительно шасси. До конца 1980-х годов эта идея была довольно распространена, даже «Аэрофлот» приобрел передвижной VIP-Lounge у немецкой фирмы Trepel. До сих пор «лаунжи на колесах» работают в аэропорту Вашингтона (IAD), правда, уже без трапов, а для передвижения между частями терминала, и, возможно, еще остались в Монреале (YUL).

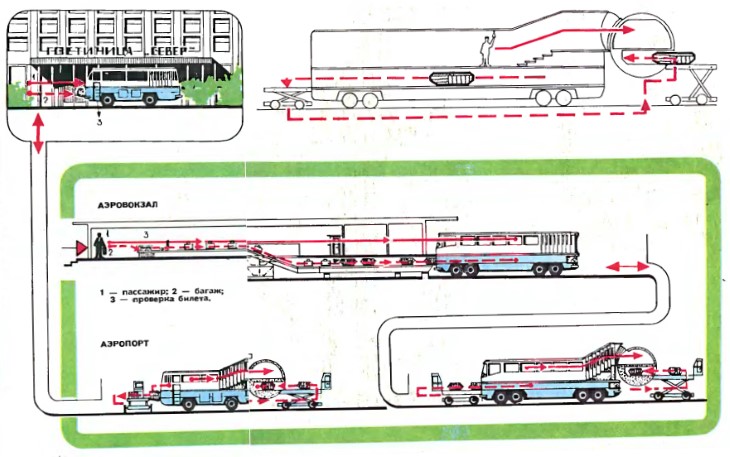

А еще в середине 1980-х концептуальных автобусов наплодил знаменитый Ikarus: среди них были не только аэродромные, но и городские! То есть, пассажир мог сесть в автобус прямо в отеле, положить багаж в специальный отсек и, поехав в аэропорт, подкатить прямо к самолету и перейти в него, а багаж в этот момент загружался бы на борт по транспортеру.

Казалось бы, Икарус как Икарус. Но нет…

На самом деле часть автобуса представляет собой трап

И этот же автобус везет багаж! Ну, теоретически

Идея, однако, не взлетела из-за сложностей с аэропортовыми формальностями: онлайн-регистрации на рейсы тогда не было, зато уже был паспортный контроль и досмотр багажа.

Этот Икарус в серию не пошел…

А вот этот Неоплан N980 Galaxy Lounge работал с 1981 по 1994 год в Джидде (Саудовская Аравия). Двухэтажный передвижной зал ожидания рассчитан на 342 человека (из них 150 сидячих мест)

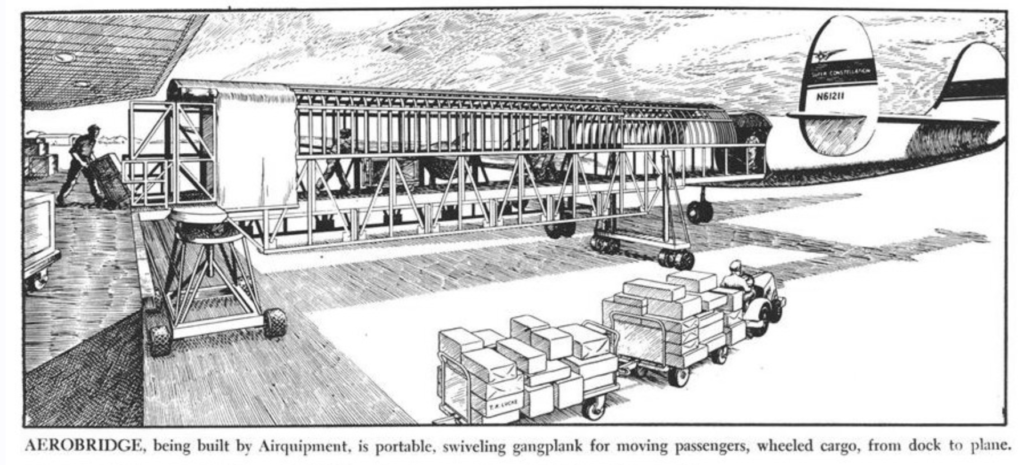

Еще одна система из 50-х получила название Aerobridge. Она была разработана компанией Lockheed и, по сути, была действительно первым телескопическим трапом, но не в современном понимании. Aerobridge представлял собой галерею на колесах, которая заезжала в пространство между самолетом и рампой аэровокзала. Затем она растягивалась под нужное расстояние, а после окончания посадки снова складывалась и уезжала. Ее испытывали на базе ВВС США «Тревис» в 1956 году, недостатки тоже быстро вскрылись: «телегу» надо было подогнать, а потом убрать, возня с ней отнимала слишком много времени.

Трап? Трап. Телескопический? Телескопический.

В 1958 году появился первый телетрап в современном понимании, читайте продолжение во второй части.