через какое время рассасываются швы после операции на глаза

Памятка пациентам после субтотальной витрэктомии

После операции

Реабилитационный период

Предлагаемые ниже рекомендации являются общими, разработанными для большинства пациентов. При индивидуальном течение послеоперационного периода врач предложит индивидуальную схему лечения, а также график осмотров пациента. Его рекомендации необходимо уточнять при каждом посещении!

Острота зрения, необходимость подбора очков

Острота зрения после операции восстанавливается постепенно. Происходит это в первые 2 или 3 месяца. У некоторых пациентов, острота зрения постепенно восстанавливается в течение полугода. Как правило, медленнее данный процесс протекает у близоруких пациентов, людей с сахарным диабетом, у пожилых.

Период реабилитации может «сделать» ваши глаза «разными». Что вызывает необходимость подбора временных очков или контактных линз, для исправления ситуации. Окончательную очковую коррекцию стоит сделать через 2 или 3 месяца восстановительного периода, хотя эти сроки оговариваются индивидуально, особенно, когда оперирован единственный глаз.

Постепенное восстановление зрения, может вызвать у некоторых пациентов искажение видимых линий и предметов, иногда появляется двоение. Как правило, для исчезновения этих симптомом может понадобиться несколько недель или месяцев восстановления.

Дальнейший уход (рекомендации)

Постепенно, наложенные в реабилитационном периоде ограничения, будут сняты. Ниже предлагаются несколько полезных советов, которые помогут сохранить зрение:

Дополнительная информация

Метод регулируемых швов в лечении косоглазия

Автор:

Основное ограничение в лечении косоглазия хирургическим методом, состоит в нестабильности получаемого в ходе операции результата. Один из вариантов стабилизации изменчивости результатов оперативного вмешательства при косоглазии и улучшения его результатов, это применение метода регулируемых швов.

В чем заключается суть методики?

Принцип применения метода регулируемых швов заключается в следующем. Операцию по поводу устранения косоглазия выполняют в обычном порядке под общим наркозом или местной анестезией, в соответствии с показаниями. Однако в конце операции, хирург фиксирует одну или несколько определенных глазных мышц на необходимом месте, посредством выполнения того или иного типа временного узла.

После окончания действия анестезии (в день операции либо на следующий день) временный узел может быть ослаблен или наоборот затянут сильнее, что позволяет скорректировать положение глаз. Если выравнивание положения глаз подобным образом признается неудовлетворительным, мышцу отпускают назад или подтягивают вперед. Как правило, подобная манипуляция проводится в стационаре у постели пациента или в кабинете офтальмохирурга. С целью сведения к минимуму дискомфорта от повторного позиционирования мышцы для пациента, в глаза вводят обезболивающие капли (к примеру, Новокаин). После проведения тщательной корректировки, результаты которой признаны удовлетворительными, шов завязывается постоянным узлом, который затем в течение примерно шести недель самопроизвольно растворяется.

Видео о лечении косоглазия

Риски и ограничения

Применение регулируемых швов при хирургическом лечении косоглазия подразумевает некое сотрудничество со стороны пациента. Это делает метод неприемлемым для применения у большинства детей. Как правило, офтальмологи рекомендуют применение метода регулируемых швов у несовершеннолетних пациентов только из числа «контактных» подростков. В основном же, его практикуют у взрослых, хотя при некоторых видах косоглазия корректировка положения глазных мышц с помощью регулируемых швов, дает реальное улучшение результатов.

Правда, данный метод не может гарантировать 100% обеспечение хорошего результата. Он лишь позволяет сразу после операции улучшить итоговое выравнивание глаз. После формирования окончательного узла специалист-офтальмолог больше не может регулировать положение мышц. Если по прошествии определенного времени (несколько недель) откорректированное выравнивание окажется неустойчивым, помочь регулируемыми швами уже невозможно. Кроме того, применение регулируемых швов на некоторых группах глазных мышц вообще невозможно, ввиду их местоположения на глазном яблоке. Вместе с тем, при определенных проблемах глазодвигательной системы, такие швы показывают значительно худшие результаты, чем при других.

В связи с этим, плюсы и минусы применения метода регулируемых швов обязательно обсуждать с врачом в каждом конкретном случае диагностированного типа косоглазия.

В медицинском центре «Московская Глазная Клиника» все желающие могут пройти обследование на самой современной диагностической аппаратуре, а по результатам – получить консультацию высококлассного специалиста. Клиника открыта семь дней в неделю и работает ежедневно с 9 ч до 21 ч. Наши специалисты помогут выявить причину снижения зрения, и проведут грамотное лечение выявленных патологий.

В нашей клинике прием проводится лучшими специалистами–офтальмологами с большим опытом профессиональной деятельности, высочайшей квалификацией, огромным багажом знаний. Стоимость лечения в “МГК” рассчитывается индивидуально и будет зависеть от объема проведенных лечебных и диагностических процедур.

Лечением косоглазия в Клинике занимается доктор медицинских наук, профессор, офтальмохирург Чернышева Светлана Гавриловна, являющаяся старшим консультантом по проблемам диагностики и лечения всех видов косоглазия, диплопии, сложной коррекции зрения, возглавлявшая отделение бинокулярной и глазодвигательной патологии МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Наши врачи, которые решат Ваши проблемы со зрением:

Главный врач клиники, офтальмолог высшей категории, офтальмохирург. Хирургическое лечение катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.

Рефракционный хирург, специалист по лазерной коррекции зрения (ЛАСИК, Фемто-ЛАСИК) при близорукости, дальнозоркости и астигматизме.

Врач ретинолог, пециалист по сетчатке глаза, проводит диагностику и лазерное лечение заболеваний сетчатки (дистрофий, разрывов, кровоизлияний).

Уточнить стоимость той или иной процедуры, записаться на прием в “Московскую Глазную Клинику” Вы можете по телефону 8 (499) 322-36-36 или воспользовавшись формой онлайн-записи.

location_on Семёновский переулок, дом 11 (м.Семеновская)

Через какое время рассасываются швы после операции на глаза

Швы на рану в роговице и склере накладываются в тех случаях, когда рана зияет или края ее плохо адаптированы. Закрытие раны швами производится сразу же вслед за отсечением выпавших в рану оболочек или сред глаза.

Различают сквозные швы, которые проводятся через всю толщу роговицы и склеры, и несквозные швы, стягивающие только поверхностные слои этих оболочек.

Описываемая здесь техника наложения сквозных швов на рану роговицы успешно применяется нами в Военно-медицинской академии с 1947 г. Мы считаем возможным рекомендовать ее для широкого использования при боевых ранениях глаза. Фиксация краев раны с помощью предложенного нами специального пинцета, применение малых круглых сосудистых игл № 3 и тонкого шелка № 00 значительно облегчают и упрощают технику наложения роговичных швов и делают эту операцию доступной для любого офталмохирурга. Производить ее следует при хорошем фокальном освещении, получаемом с помощью большой лупы с фокусным расстоянием 20—25 см.

Анестезия капельная и ретробульбарная, акинезия век и наложение уздечных швов «а одну или две прямые мышцы глаза выполняются как обычно при операциях на глазном яблоке.

После отсечения выпавших в рану тканей один из краев раны осторожно, но прочно фиксируется роговичным пинцетом Поляка. Тонкая крутоизогнутая круглая сосудистая игла захватывается иглодержателем ближе к острию, чем к ушку (на границе первой и второй трети). Она вкалывается в край раны между фиксирующими его концами пинцета (в развилке). В кол производится снаружи внутрь по возможности через всю толщу роговицы, отступя от края раны на 1 мм. Доведя иглодержатель до поверхности роговицы, мы снимаем его с иглы, не прекращая фиксировать край раны роговичнъш пинцетом.

Затем захватываем иглодержателем переднюю часть иглы и заканчиваем проведение ее вместе с нитью через первый край раны. Только после этого роговичный пинцет переносят на второй край раны и фиксируют этот край точно против места вкола. Та же игла с ниткой проводится теперь через второй край раны изнутри кнаружи с соблюдением всех предосторожностей, описанных выше. Шов завязывается прочным узлом, после чего таким же образом накладываются, если нужно, второй и последующие швы.

До недавнего времени роговичные швы рекомендовалось накладывать с помощью нитки с двумя иглами, каждая из которых проводилась через края раны изнутри кнаружи. Справедливо считалось, что прошивать край раны в роговице снаружи внутрь небезопасно, поскольку обычный пинцет не обеспечивает хорошей фиксации края раны и при проколе снаружи внутрь не предупреждает значительного давления на вскрытое глазное яблоко.

Фиксация нашим роговичным пинцетом, имеющим на конце развилку, осуществляется одновременно в двух точках, а не в одной. Благодаря этому край раны удерживается весьма прочно, и прокол иглой между концами развилки пинцета не оказывает давления на глазное яблоко. В этих условиях проведение иглы снаружи внутрь столь же безопасно, как выкол ее в обратном направлении. К тому же хорошая фиксация краев раны и переход от швов с двумя иглами к обычным швам с одной иглой существенно облегчают и ускоряют ход операции.

Вместо тонкого шелка можно применять для швов также тонкий кетгут или женский волос. Преимуществом, шелка является то, что концы шелкового шва меньше раздражают роговицу и конъюнктиву. Мы убедились в этом и в клинической практике, и в эксперименте. Все же и шелковые швы окутываются на следующий день пленкой слизи, как муфтой. Снимать ее не следует, так как она устраняет или по крайней мере смягчает трение концов нитей о роговицу и конъюнктиву.

В последнее время И. Н. Курлов предложил применять вместо шелка тонкие, эластичные и достаточно прочные нити из гетерогенной ткани — брюшины крупного рогатого скота, приготовленные по методу Н. Н. Кузнецова.

Многие авторы рекомендуют накладывать швы не через всю толщу роговицы, а только через передние ее слои, опасаясь, что по каналам сквозных швов возможен занос патогенных микробов в переднюю камеру. Однако эти опасения не нашли подтверждения в наших экспериментах. С другой стороны, оказалось, что сквозные швы лучше обеспечивают плотное смыкание краев раны, чем швы несквозные.

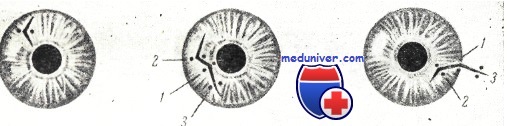

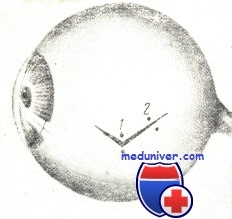

На рисунке схематически изображено, где и в каком порядке рекомендуется накладывать швы на рану роговицы и склеры. Если рана невелика, но имеет лоскутную или угловатую форму, шов накладывается на вершине «угла». При большой длине раны первый шов целесообразно наложить в средней ее части. Это сразу же уменьшает зияние раны. Остальные швы нужно располагать по обе стороны от первого с интервалом в 3—4 мм, стремясь фиксировать швами все выступы («углы»). Особое внимание нужно уделять правильной адаптации краев раны, без чего плотно сомкнуть их швами не удается.

Весьма целесообразно закончить операцию осторожным введением в переднюю камеру небольшого пузырька стерильного воздуха, который, как эластичный буфер, помогает предупредить вторичное образование передних синехий (И. Ф. Копп). Воздух насасывается в 1-граммовый шприц с надетой на него тонкой тупоконечной канюлей и вводится в камеру через зашитую рану (между швами). Стерилизация воздуха обеспечивается тем, что его насасывают через пламя спиртовой горелки (или вместе с паром над стерилизатором). Не следует стремиться ввести в камеру большой пузырек воздуха, так как он сразу же выходит обратно. Впрочем, не всегда удерживается и небольшой пузырек. Тем не менее, не следует отказываться от попытки его введения.

Если асептичность раны в момент ее обработки вызывает сомнения, следует после наложения швов ввести в переднюю камеру или в стекловидное тело раствор пенициллина (2000—3000 ед. в 0,1 мл) и закончить операцию введением под конъюнктиву раствора пенициллина (50 000 ед. в 0,5 мл).

Накладывается бинокулярная повязка, сменяемая ежедневно или через день. Назначаются постельный режим, пенициллин внутримышечно и сульфаниламиды или левомицетин внутрь. Эвакуация в лежачем положении (самолетом) возможна через 2—3 суток. Бинокулярная повязка может быть сменена на монокулярную через 5—6 дней.

Снятие роговичных швов производится через 10—12 дней после операции. Эта деликатная манипуляция должна выполняться очень осторожно, лучше всего в операционной, при хорошем освещении, хорошо отточенными остроконечными ножницами и под тщательно проведенной капельной анестезией, чтобы не допустить вскрытия раны. Через сутки после снятия швов постельный режим можно обычно отменить.

Заслуживает внимания идея применения «физиологического клея» для быстрого, герметичного и прочного закрытия проникающих ран роговицы и склеры. Таким «физиологическим клеем» является заранее приготовленная плазма крови, которую наносят каплями на раневые поверхности (или на сближенные края раны) и сразу же добавляют к ней капли раствора тромбина (Тассмэн, Тоун и Найдофф и др.). Методика применения такого «физиологического клея» в глазной хирургии нуждается в дальней шей разработке. Возможно, что после наложения швов, адаптирующих и смыкающих края раны в роговице или склере, целесообразно сразу же нанести по всей длине раны тонкий слой плазмы и тромбина, который уже через 1—2 минуты образует прочную связывающую пленку.

При наличии зияющей раны в роговично-склеральной области первый шов следует накладывать на линии лимба. Это лучше всего обеспечивает адаптацию краев раны в роговичной и склеральной ее частях. Перед тем, как накладывать сквозной шов в области лимба и в склере, нужно шпаделем осторожно отслоить край раны в фиброзной оболочке глаза от подлежащих тканей увеального тракта.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Операции на сетчатке глаза: особенности послеоперационного периода

Сетчатка — зрительный анализатор, который отвечает за фокусировку световых лучей, проходящих через роговицу и хрусталик глаза. Она передает полученное изображение на зрительный нерв. От того, насколько правильно функционирует эта часть глаза, зависит четкость видимости предметов. К сожалению, далеко не всегда удается избежать проблем с сетчаткой: она отслаивается от расположенного под ней сосудистого слоя, разрывается или истончается, что грозит полной потерей зрения.

В офтальмологии разработано несколько видов операций на сетчатке. Это малоинвазивные или классические хирургические вмешательства, целью которых становится предотвращения слепоты или восстановление зрения. Выбор вида операции зависит от степени повреждения тканей, причин их возникновения, сопутствующих патологий и возраста пациента.

Разновидности операций на сетчатке

В хирургической офтальмологии принято разделение операций на сетчатке на два типа:

Официальная классификация процедур делит их на классические хирургические или микрохирургические вмешательства и малоинвазивные процедуры. Классическая операция на сетчатке проводится через небольшие разрезы на оболочке глаза. Они используются для укрепления и восстановления поврежденных участков сетчатки. Мини-инвазивные операции делают без нарушения целостности роговицы и других структур глаза. Проводятся они с помощью лазерных, волновых и лучевых технологий.

Важно! Многие ошибочно считают, что безопасное восстановление зрения возможно только при использовании современных технологий, в том числе лазера. Однако стоит учесть, что некоторые патологии зрения можно исправить исключительно с помощью классической операции.

Обе группы вмешательств, проводимых с применением современной аппаратуры, показывают эффективность свыше 95%. Единственное, чем они отличаются, — продолжительностью послеоперационного периода. После малоинвазивной процедуры он длится не дольше месяца и почти не требует реабилитации, а после обычной операции — до полугода со множественными ограничениями.

Пломбирование сетчатки

Пломбирование проводится с помощью силиконовой губки, которая вводится в полость глаза и устанавливается над местом отслойки. В зависимости от локализации патологического очага пломбирование может быть:

Пломбирование помогает предотвратить разрыв внутренних оболочек глаза и создает давление, необходимое для удаления жидкости из-под сетчатки. Со временем этот слой срастается с лежащим ниже сосудистым дном.

Такая операция предотвращает дальнейшее развитие патологии и полностью сохраняет стекловидное тело при осложненных заболеваниях органов зрения. Ее недостаток — невозможность на 100% восстановить утраченное зрение и наличие неприятных последствий: ослабление мышц, отвечающих за движения глаз, повышение внутриглазного давления и катаракта.

Баллонирование сетчатки

Баллонирование — хирургическая процедура, которая используется для устранения неосложненного отслоения сетчатки. Показанием к ней считается локализованный дефект без признаков разрыва слоя и излияния крови в стекловидное тело. В процессе используется миниатюрное устройство, состоящее из баллона, наполняемого жидкостью.

Как проходит операция:

Эффективность этой операции очень высока, однако применяется она все реже. Причина — затянутый послеоперационный период и высокая вероятность образования гематомы внутри глаза. Также для такой операции характерно отдаленное осложнение — катаракта.

Операция по замене сетчатки

Имплантация сетчатки — сравнительно новый вид хирургического вмешательства в офтальмологии. С его помощью восстановление зрения возможно даже при необратимой слепоте, возникшей на фоне разрыва, обширной дистрофии и отслойки сетчатки, а также при потере зрения вследствие заболеваний зрительного нерва.

Благодаря установке имплантата удается вернуть человеку способность видеть контуры предметов, различать источники света и цвета. Вернуть 100% зрение искусственные материалы не способны.

В настоящее время имплантация сетчатки находится на стадии клинических испытаний, поэтому недоступна.

Операции на укрепление сетчатки

Профилактическое укрепление — стандартная малоинвазивная операция на сетчатке, которую проводят пациентам с предрасположенностью к отслойке и высоким риском разрыва ретины. Она направлена на уменьшение вероятности проблем со зрением в будущем. При неосложненных патологиях они используются как терапевтические процедуры — для точечного «припаивания» ткани к сосудистому слою.

Выполняется укрепление тремя способами:

Криопексия — воздействие на ретину сверхнизкими температурами.

Лазерная коагуляция — точечное воздействие на сетчатку лазерным лучом.

Пневморетинопексия — процедура с использованием газа.

Метод криопексии используется при риске отслойки или дистрофии ретины на фоне сильно выраженной близорукости. Процедура проводится с местным обезболиванием в амбулаторных условиях. Недостаток методики — эффективен только при небольших и свежих дефектах.

Лазерная коагуляция — более универсальный метод, который используется при всех видах и формах отслоения и разрыва сетчатки. В зависимости от типа патологии существует несколько видов процедуры:

Это самый доступный, быстрый и малотравматичный способ восстановления сетчатки без надрезов и проникновения внутрь глазного яблока. Процедура проводится бесконтактно с помощью специальной лазерной установки.

Пневморетинопексия считается наиболее травматичной методикой укрепления сетчатки. Операция проводится под общим наркозом с использованием шприца, наполненного газом. Его вводят над местом отслоения, чтобы вернуть сетчатку на место. Через несколько часов для закрепления эффекта проводят лазерную коагуляцию. Серьезный недостаток метода — чрезмерно длинный послеоперационный период после операции на сетчатке глаза, который достигает полугода.

Особенности восстановительного периода

Восстановление после любого вмешательства на органах зрения определяет успешность операции. Так как ретина относится к высокоорганизованным нервно-сосудистым тканям, для ее «настройки» на правильное функционирование после восстановления требуется время, а также отсутствие факторов, способных свести на «нет» усилия врача. Именно поэтому пациентам, прошедшим лечение, назначается комплексная реабилитация, требующая изменения образа жизни, питания, режима труда и отдыха на определенный период.

Основные особенности в послеоперационный период:

Продолжительность восстановления также зависит от вида операции на сетчатке. Самые короткие сроки требуются после укрепления сетчатки лазером или жидким азотом — от 10 до 14 дней. Чуть больше времени на восстановление требует баллонирование и пневморетиноскопия — до 4 недель. Самые травматичные операции — пломбирование сетчатки и имплантация — требуют полугодового восстановления.

Ранняя и поздняя реабилитация

Весь восстановительный период делится на два этапа:

На раннем этапе особое внимание уделяется асептике прооперированного глаза, особенно если процедура носила классический хирургический характер. Пациенту назначают:

В первые сутки лекарства используют через 3-4 часа, а затем, по мере заживления тканей, доводят до 1 закапывания капель в сутки.

Также ранняя реабилитация подразумевает предохранение глаз от чрезмерной нагрузки. На этом этапе восстановления пациенту приходиться соблюдать максимум рекомендаций, влияющих на образ жизни: не наклоняться, не принимать ванну, не умывать лицо водопроводной водой и т. д.

Поздний восстановительный период требует более активного включения прооперированного глаза в работу. На этом промежутке врач советует комплекс упражнений для глаза, помогающих восстановить тонус мышц, регулировать направление и «дальность» взгляда. Некоторые ограничения сохраняются, чтобы не допустить перенапряжения или травмирования сетчатки. Продолжаться он может до полугода, иногда чуть дольше.

Ограничения после операции

Кроме защиты глаз от попадания механических частиц и чрезмерной нагрузки светом, после операции важно уделить внимание правильному кровоснабжению прооперированного органа зрения. Чтобы не было быстрых и отдаленных негативных последствий, после вмешательства пациентам нельзя провоцировать приток крови к голове. Для этого нужно избегать:

Также следует избегать перенапряжения глаз, которое возникает при длительном просмотре телевизора, работе за компьютером, нахождении под ярким солнцем. Если обстоятельства требуют работы с мониторами и чтения мелкого шрифта, следует каждые 30 минут смотреть вдаль или отдыхать с закрытыми глазами. В ясные дни надо носить солнцезащитные очки.

По окончании операции витрэктомия пациенту накладывают повязку на оперированный глаз, не допускающую попадание грязи. Следующим утром ее лучше снять, а веки (глаз трогать не нужно) обработать водным раствором 0.25% левомицетина или водным раствором 0.02% фурацилина, в котором смочен стерильный тампон. Дальше, носить повязку постоянно не рекомендуется, так как она ограничивает движения глаза.

Несколько дней после операции глаз и область вокруг глаза могут болеть. Купировать болевой синдром можно приняв таблетку одного из перечисленных препаратов: «Кетанов», «Анальгин», «Кеторол». Дозировку необходимо посмотреть в прилаженной инструкции или проконсультироваться с лечащим врачом в клинике.

В восстановительном периоде

Нижеследующие рекомендательные правила разработаны специально, они общие для всех. Однако, если наблюдаются индивидуальные особенности течения послеоперационного периода, лечащий врач разработает персональную схему лечения, составит график послеоперационных осмотров. Дальнейшие рекомендации необходимо уточнять у врача, при посещении клиники.

Острота зрения и необходимость в очках

На постепенное восстановление зрения после операции может уйти 2 – 3 месяца. В некоторых случаях, зрение повышается медленно в течение полугода. По наблюдениям, данный процесс более долгий у людей пожилых, а также пациентов, имеющих близорукость или сахарный диабет.

При постепенном восстановлении зрения, некоторые пациенты ощущают искажение линий видимых объектов либо их двоение. Подобные явления постепенно проходят в отдаленном послеоперационном периоде и, как правило, исчезают совсем.

Советы и рекомендации

Ограничения, обязательные в первые послеоперационные дни, в дальнейшем не актуальны. Однако, для сохранения зрения, пациенту стоит прислушаться к ряду полезных рекомендаций:

Полезная информация

Если завершающим этапом операции стало введение в глаз газа, то послеоперационный период будет сопровождаться некоторыми особенностями. В первые дни восстановления, острота зрения будет крайне низкой, из-за слабой способности газа пропускать свет к сетчатке. По мере того, как газ рассасывается (до двух недель), начнет светлеть верхняя зона поля зрения. Пациент станет отмечать, изменяющийся в зависимости от движений головой «уровень разделения сред». К 10 дню или немного раньше, газ в глазу уменьшится до 1/3 объема стекловидного тела. В этот момент, его единый пузырек, может разделиться на несколько. У определенных пациентов (это очень индивидуально), при расширении газа, может отмечаться повышенный уровень внутриглазного давления. Высокий офтальмотонус, нередко сопровождается болью и покраснением глаза. Такая ситуация требует скорейшего обращения к лечащему врачу!

Пациентам следует помнить, что силикон в глазу, особенно в раннем послеоперационном периоде, нередко способствует ускорению катарактального процесса помутнения хрусталика, провоцирует повышение уровня ВГД.

На последнем этапе операции или после нее в орбитальную область глаза вводится противовоспалительный препарат («Дексаметазон», «Кеналог», «Дипроспан»). Количество его минимально (до 0,5 мл), однако, у ряда пациентов, особенно с диабетом, в течение нескольких первых суток после введения, может наблюдаться повышение сахара крови.

О закапывании препаратов для глаз

Ускорение процесса восстановления, в послеоперационном периоде зависит от регулярного закапывания дезинфицирующих и противовоспалительных капель для глаз. Делать это нужно регулярно с соблюдением определенных правил:

Чтобы эффект от воздействия лекарственного препарата был максимальным, а его возможные побочные действия сведены к минимуму, необходимо легко подушечкой пальца помассировать область внутреннего угла глаза.

Несколько назначенных лекарственных препаратов, вносят с пятиминутным интервалом. Препарат для снижения уровня внутриглазного давления, целесообразно применять в последнюю очередь. После использования, пузырек плотно закрывают и хранят согласно указанным в инструкции требованиям.