что относится к зауралью какие города

Зауралье

Заура́лье — территория, прилегающая к восточному склону Урала, главным образом в бассейнах рек Урал и Тобол, окраинная часть Западно-Сибирской равнины. В Зауралье расположены Курганская и Челябинская области России, юго-восточная часть Башкортостан, а также северные области Казахстана.

Первым русским поселением в Зауралье был Далматовский Успенский монастырь, основанный преподобным Далматом Исетским в 1644 году. [1]

См. также

Примечания

Полезное

Смотреть что такое “Зауралье” в других словарях:

Зауралье-2 — Страна: … Википедия

ЗАУРАЛЬЕ — ЗАУРАЛЬЕ, природная территория, прилегающая к восточному склону Урала в бассейнах рек Тобол и Обь. Источник: Энциклопедия Отечество … Русская история

Зауралье — природная область, прилегающая к восточным склонам Урала, в бассейне рек Тобол и Обь. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006 … Географическая энциклопедия

Зауралье — Заур алье, я (к Ур ал) … Русский орфографический словарь

Зауралье — Зауралье, природная территория, прилегающая к восточному склону Урала в бассейнах рек Тобол и Обь … Словарь “География России”

Зауралье (хоккейный клуб, Курган) — Зауралье Курган Основан 1962 Страна Россия Город Курган … Википедия

Зауралье (значения) — Зауралье территория, прилегающая к восточному склону Урала, главным образом в бассейнах рек Урал и Тобол, окраинная часть Западно Сибирской равнины. Зауралье (хоккейный клуб, Курган) Зауралье (поезд, Курган) … Википедия

Зауралье (хоккейный клуб) — У этого термина существуют и другие значения, см. Зауралье. «Зауралье» Курган Город … Википедия

Зауралье (поезд) — Поезд № 089У/090У «Зауралье» Категория: Фирменный Компания перевозчик: Российские железные дороги, ОАО ФПК Маршрут: Курган Москва Крупнейшие города … Википедия

Зауралье (футбольный клуб) — Тобол Полное название Футбольный клуб «Тобол» Курган Прозвища ФКТК (Футбольный Клуб Тобол Курган) Основан 1960 … Википедия

Зауралье // «Историческая энциклопедия Сибири» (2009)

Вы здесь

Новости ogirk.ru

“Зауралье //. ” в новостях:

ЗАУРАЛЬЕ, географическая территория, примыкающая с востока к Уральской горной системе.

Историко-географический район Зауралья расположен в западной части Западно-Сибирской низменности. Термин «Зауралье» появился в XIX в. для обозначения восточных сельскохозяйственных уездов Пермской губернии. В современной литературе встречается деление Зауралья на Северное, Южное и Среднее. Район начал формироваться в XVII в. в ходе русской колонизации края как земледельчески ориентированная территория, включавшая в состав пространство по левым притокам речной системы Тобола — Тура, Ница, Нейва, Пышма, Исеть, Миасс и Уй, а также Среднее Притоболье. Он характеризуется переходными ландшафтами — от зоны подтайги (смешанные, преимущественно березово-сосновые леса) к лесостепной зоне. Наиболее плодородные земли концентрировались в районе рек Исеть, Пышма и Ница. Среднее Притоболье характеризовалось значительным количеством лугов и других сенокосных угодий. Указанная территория благоприятна для традиционной хозяйственной деятельности русского крестьянства.

Среди переселенцев преобладали выходцы из районов Русского Севера. Определяющим фактором миграционного движения русских в Зауралье с севера на юг стала меридиональная направленность речной системы Тобола. Переселение тормозилось встречными колонизационными потоками в виде набегов башкир и киргиз-кайсаков. На микротерриториальном уровне выявляются и иные направления миграций. Так, первоначально продвижение русских шло в широтном направлении вдоль долин рек Исеть, Пышма, Нейва, Ница с запада на восток. Затем усилилось южное направление вверх по течению Тобола. И лишь в XVIII в. началось активное заселение долины Миасса и Миасско-Уйского междуречья с преобладающим направлением на юго-запад.

Наиболее активно территория Зауралья заселялась в период 1680— 1710-х гг. Среднегодовой показатель прироста населения около 15%. Примерно со 2-й четверти XVIII в. преобладающим становится естественный прирост населения. С этого времени усиливается роль внутрирегиональных миграций.

Административно-территориально Зауралье в XVII в. входило в состав Верхотурского, Тобольского, Туринского и Тюменского уезда, в XVIII — начале XX в. — в состав Исетской провинции, затем — Шадринского, Камышловского уезда. Пермской губернии; Туринского, Тюменского, Курганского и Ялуторовского уезда Тобольской губернии ; Оренбургского уезда (в т. ч. территории казачьего войска) Оренбургской губернии. На протяжении XX в. административно-территориальная принадлежность Зауралья претерпела дальнейшие изменения: Зауралье включалось в состав Уральской, Челябинской, Тюменской и Курганской области. В настоящее время Зауралье входит в состав Уральского федерального округа.

Лит.: Шунков В.И. Вопросы аграрной истории России. М., 1974; История Курганской области. Курган, 1995—1998. Т. 1—3; Менщиков В.В. Историко-географические исследования Зауралья в 1990-х годах //Изв. Русского географ, об-ва. 1999. Т. 131, вып. 6; Он же. Русская колонизация Зауралья XVII—XVIII вв.: общее и особенное в региональном развитии. Курган, 2004.

Протекает немало рек:

Исеть, Юргамыш, Тобол и притоки.

Питает их в основном талый снег,

Дожди, но не так их много.

Свыше двух тысяч озёр:

Черное, Медвежье, Донки, Стекленей.

И лЕса обширный простор

Чередуется с простором полей.

Зауралье богато землей:

Чернозёмы с лесными массивами,

Лугами степных полей,

Что делают места те красивыми.

Много шиповника, вишни, клубники,

Костяники, трав и грибов,

Вдоль озёр гроздья облепихи,

Не счесть полевых цветов.

Курганская область составляет 71488 квадратных километров, это 0,42% площади России. По этому показателю область занимает 46-е место в стране. С запада на восток область протянулась на 430 км, а наибольшая протяжённость с севера на юг составляет 290 км.

Ночной Курган, сентябрь 2017 г.

Курганская область образована 6 февраля 1943 года из районов Челябинской и Омской областей. Первоначально делилась на 36 районов: Альменевский, Армизонский, Белозерский, Бердюжский, Варгашинский, Галкинский, Глядянский, Далматовский, Звериноголовский, Исетский, Каргапольский, Катайский, Кировский, Курганский, Куртамышский, Лебяжьевский, Лопатинский, Макушинский, Мехонский, Мишкинский, Мокроусовский, Мостовской, Ольховский, Петуховский, Половинский, Сафакулевский, Уксянский, Упоровский, Усть-Уйский, Частоозёрский, Чашинский, Шадринский, Шатровский, Шумихинский, Щучанский и Юргамышский.

В 1944 году Армизонский, Бердюжский, Исетский и Упоровский районы были переданы во вновь образованную Тюменскую область. Одновременно были образованы Батуринский, Кетовский и Косулинский районы.

В 1956 году начался процесс укрупнения районов. Сначала упразднили Батуринский и Косулинский районы, в 1959 — Кетовский, в 1960 — Галкинский, в 1963 — Альменевский, Белозерский, Глядянский, Звериноголовский, Катайский, Кировский, Лопатинский, Макушинский, Мехонский, Мишкинский, Мокроусовский, Мостовской, Ольховский, Половинский, Сафакулевский, Уксянский, Усть-Уйский, Частоозёрский, Чашинский, Шатровский и Юргамышский. Одновременно образован Целинный район.

Река Тобол. Город Курган, октябрь 2018 г.

С 1964 года число районов стало увеличиваться: образованы Макушинский, Мишкинский и Половинский районы, а Курганский район переименован в Кетовский. В 1965 образованы Альменевский, Белозерский, Катайский, Мокроусовский, Сафакулевский, Шатровский и Юргамышский районы; Глядянский район переименован в Притобольный. В 1972 образован Частоозёрский район и в 1992 — Звериноголовский.

30 октября 1959 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи в деле увеличения производства зерна и успешное выполнение обязательств по продаже государству хлеба Курганская область была награждена орденом Ленина. Тогда зауральцы сдали государству 90 млн пудов хлеба (около 1,5 млн тонн). Церемония вручения ордена состоялась только в марте 1961 года, когда Н. С. Хрущев прикрепил орден к знамени области.

Ледяные цветы на реке Исеть. Шатровский район, Курганская область, январь 2018 г.

В каждом районе Курганской области находится большое число достопримечательностей. Достопримечательность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.

В специальных рубриках нашего сайта вы найдете информацию о достопримечательностях Курганской области и населенных пунктах региона. Количество описанных на сайте мест будет постепенно расти.

Список самых крупнейших городов Урала

Население свыше 250 тыс. человек:

Екатеринбург

Административный, научно-образовательный, культурный центр Уральского региона, имеет статус центра федерального Уральского округа. Здесь находится Президиум Уральского отделения АН России, штаб Центрального военного округа, 35 тер. органов федеральной власти, город считают «столицей Урала».

Екатеринбург 4-ый по численности населения город РФ. На Транссибирской магистрали является транспортно-логистическим узлом. Это промышленный крупный центр (металлургия, тяжёлое машиностроение и приборостроение, военно-промышленный комплекс, пищевая и лёгкая промышленность, полиграфическая промышленность, оптико-механическая промышленность).

Город находится на восточных склонах гор Среднего Урала, на берегах реки Исеть. В городской черте 4-е природные озера.

Необходимо заметить, что географическое положение города крайне выгодно и повлияло благоприятно на его развитие. Горы Среднего Урала небольшой высоты. При этом через Екатеринбург построены были главные транспортные магистрали в Сибирь из Центральной России (Большой Сибирский тракт, ныне Транссибирская железная дорога). В итоге город сформирован как важный стратегический центр России, он обеспечивает поныне связь между Азиатской и Европейской частью страны.

Челябинск

Крупный город РФ, административный центр. Транспортный крупный узел (Транссибирская магистраль, шоссейные и железные дороги). Аэропорт «Челябинск» (бывшее “Баландино”). Промышленный крупный центр: металлургия, приборостроение, машиностроение и металлообработка, пищевая и лёгкая промышленность.

Челябинск находится на восточных склонах гор Урала, на реке Миасс. Высота 200—250 м над уровнем моря. Геологическое положение: Урал (граниты) — западная часть, Западная Сибирь (осадочные породы) — восточная часть, при этом город расположился на границе Сибири и Урала. «Сибирский» и «Уральский» берег реки Миасс соединяет Ленинградский мост, — это «мост с Урала в Сибирь». По границе строго Сибири и Урала пролегает автодорога «Меридиан» от проспекта Ленина до улицы Механической: по проспекту Ленина проезд под виадуком а. д. «Меридиан» — самая популярная у жителей города.

Город расположен на реке Миасс, город омывают 3-и озера: Смолино, Первое, Синеглазово и Шершнёвское водохранилище. Множество малых рек пущены по коллекторам и трубам под землей. Рельеф в городе на западе слабо холмистый, он постепенно понижается к востоку, «разрезаясь» долиной реки Миасс и ложбинами с болотами и озёрами. Берега реки покрыты местами кустарником и лесом.

Упал метеорит на Челябинск — падение произошло утром 15.02.2013. В окрестности Челябинска взорвалось метеоритное тело на высоте 15—25 км. Пострадавших 1613 человек, в мировой задокументированной истории падению данного метеорита аналогов не имеет.

Столица Башкортостана, в России самый крупный центр нефтепереработки, транспортный важный узел. Многоконфессиональный религиозный центр.

Город-миллионер Уфа — самый просторный в РФ, в 2010 на одного жителя приходилось 698 м² городской территории.

В 2015 Уфа должна принять саммиты БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Уфа заняла 2-ое место комфортности проживания по интегральному рейтингу 100 самых крупных городов России в 2012; и 2-ое место по рейтингу Forbes «Для бизнеса лучшие города России — 2012».

Город лежит на Прибельской увалисто-волнистой равнине, 100 км западней хребтов Южного Урала, на берегу р. Белой, с впадением в неё р. Демы и Уфы. Преимущественно расположен на полуострове Уфимском, между реками Белой и Уфы. Город протяжённость 53 км — с севера на юг, 28 км — с запада на восток.

Уфа — 3-й город по протяжённости в РФ (Сочи и Волгоград).

Пермь

Город-миллионер. Пермь лишь на 1,5° южнее Санкт-Петербурга, который считают северным самым городом с населением больше 1 млн человек.

Пермь находится в предгорьях Урала на восточно-европейской части РФ, Это административный центр края, городской округ, порт на Каме, транспортный узел Транссибирской магистрали. Является многоотраслевым крупным промышленным, логистическим, культурным и научным центром Урала.

В 1916 открыт университет в Перми – первый на Урале.

Кама играет роль градообразующей оси: Пермь вдоль неё протянулась на 70 км. Благодаря этой реке, Пермь водными путями связана с 5-ю европейскими морями: Балтийским, Каспийским, Чёрным, Белым и Азовским.

Правый берег Камы ниже левого, который расчленён оврагами и логами. Характерная особенность Перми – множество малых рек в черте города, они протекают по городским многочисленным оврагам.

Оренбург

Город на южном Урале, административный центр области. В Оренбурге проживает 570.3 тыс. человек, 2012. По численности населения занимает 28-е место в РФ.

Город находится на реке Урал (Яик), вблизи впадения реки Сакмары. Пешеходный мост через реку Урал

Оренбург расположен в Европе полностью. Исторический символический знак границы Азии и Европы стоит на пешеходном мосту через р. Урал. Но граница эта с 1959 Международным географическим союзом не признается, тогда было учтено мнение ученых СССР о границе Европа-Азия по Мугоджарам, Уральским горам и р. Эмба. По данному определению, р. Урал водной естественной границей Азии и Европы является лишь в её верхнем течении по территории России. Затем географическая граница Европы и Азии идёт от р. Урал на юг по реке Орь от Орска, по Мугоджары хребту и р. Эмба до впадения её в Каспий. При этом р.

Урал — 100% внутренняя европейская река, лишь в её российских верховьях левый берег относят к Азии. А город Оренбург при этой границе считаться может европейским полностью городом.

Магнитогорск

Город Челябинской области РФ, один из самых крупных в мире центров чёрной металлургии.

От Челябинска Магнитогорск удален на 420 км железной дорогой, на 308 км по автодороге, «от вокзала до вокзала» по трассе на 321,4 км.

Территория Магнитогорска составляет 392,35 км², протяженностью 27 км — с юга на север, 22 км — с запада на восток, 310 м — высота над уровнем моря.

Западная граница Магнитогорска — административная граница Челябинской области и Башкортостаном.

Магнитогорск находится у подножья Магнитной горы, на восточных склонах Южного Урала, по 2-м берегам р. Урал (берег правый Европы, левый Азии). Город лежит на исторической территории Башкортостана. Это по площади 25-й и по численности населения 42-й город РФ.

Нижний Тагил

Ни́жний Таги́л (манс., много воды) — город Свердловской области РФ, центр Горнозаводского управленческого округа, административный центр Горноуральского городского округа и «города Нижний Тагил». Население 361,33 тыс. человек, 2011, занимает по численности населения 2-ое место в Свердловской области. Площадь Нижнего Тагила 298,47 км², а площадь городского округа с 1.04.2008 составляет 4108 км².

По объёму товаров собственного обрабатывающего производства Нижний Тагил в Свердловской области занимает 1-ое место, опередив даже Екатеринбург. За 2007 там отгружен объём этих товаров на общую сумму 131,8 млрд руб.

Город находится на восточных склонах Уральских гор, 20-25 км от границы Азии и Европы, 200 м выше уровня моря.

Что еще дорогим гостям показывают, помимо показательных учений и стрельб? Так как реноме и имя городу обеспечивают его достопримечательности.

Художник Сергей Брюханов принимает в мастерской у себя множество официальных иностранных делегаций. Абстрактные сложные его композиции заставляли не раз замирать иностранцев с открытым ртом от удивления. Дивиться нечему. Существует целое направление, художественная Тагильская школа. А в прошлом снискал Нижний Тагил себе немеркнущую славу своей лаковой росписью по металлу – нижнетагильские знаменитые подносы. Именно их, а не матрешки, раньше вывозили себе путешествующие иноземцы.

Курган (город)

Курган — крупный город РФ, административный центр области. Находится в УрФО (Уральский федеральный округ), в Южном Урале и на Зауралье, по берегам р. Тобол (в основном на левом берегу).

Население — 327,9 тыс. человек, 2012 г. Площадь 393 км²

Это важный научный, культурный и экономический центр УрФО, транспортный крупный узел. Промышленный центр (военно-промышленный комплекс, среднее машиностроение, лёгкая и пищевая, химическая, промышленность). Курган известен широко, так как здесь расположен Российский научный центр «Восстановительной травматологии и ортопедии» им. Илизарова. В городе также производят знаменитые автобусы «КАвЗ», «БМП-3» —боевые машины пехоты, медикаменты.

Курган расположен фактически в центре Евразии, 75 м выше уровня моря. Город лежит на Западно-Сибирской равнине. Необходимо заметить, географическое расположение города крайне выгодно и на развитие города благоприятно повлияло. Главные транспортные магистрали из Центра России в Сибирь (федеральная трасса Байкал, Транссибирская железная дорога) пролегает через Курган, обеспечивая связь Азиатской и Европейской части страны.

Стерлитамак

Город с республиканским подчинением в Башкортостане РФ, районный крупный центр, бывший административный областной центр. Бывшая столица в Башкирской АССР, Административный районный центр, при этом Стерлитамак находится в составе самостоятельного муниципального образования Башкортостана — городской округ город Стерлитамак. Население 274,38 тыс. человек, 2012. Второй по численности населения в Башкортостане после столицы республики — Уфы.

Город лежит на левом берегу р. Белой (Камы приток).

Это крупный центр машиностроения и химической промышленности.

Стерлитамак — центр полицентрической агломерации Южного Башкортостана, который имеет мощный производственный потенциал.

Стерлитамак находится в европейской части РФ, чуть южней от Уфы в 121 км. На восток от города (около 50 км) расположены Уральские горы, а на западе Восточно-Европейская равнина. В пределах Стерлитамака (долина реки Белой) лежат шиханы (Куштау, Юрак-тау, Шахтау, Тратау), — это уникальные геологические памятники природы. У горы Куштау работают оздоровительные детские лагеря, дома отдыха и горнолыжные комплексы. Международный аэропорт Уфы расположен около 100 км от Стерлитамака.

Изначально строили город между реками Стерля и Ашкадар (исторический центр, Старый город). Затем Стерлитамак застраивали в основном на север и запад.

Крупные ближайшие города Салават (26 км на юг) и Ишимбай (21 км на юго-восток).

В центре города течет р. Стерля, она впадает в Ашкадар, на восточной части. Через реку в черте Стерлитамак построено 5-ть автодорожных мостов и 1-н железнодорожный. На юго-востоке Ашкадар район «Заашкадарье» отделяет от главной части города. С востока прилегает р. Белая, это граница между Ишимбайским и Стерлитамакским районом республики. В районе Машзавода, на юге, Стерлитамак граничит с р. Ольховка (приток Ашкадара).

Демографический тренд и конкурентные позиции городов Уральского федерального округа (УрФО)

Города, которые находятся в одном крае, имеют всегда непростые отношения. Между ними огромное количество экономических связей, взаимные влияния, родственные исторические судьбы, все они в общее развитие региона вносят свой вклад. При этом часто являясь прямыми конкурентами, которые ведут борьбу за инвестиции, природные ресурсы, источники бюджетного дохода, миграционные и транспортные потоки. Это отнесено может быть и к Уралу. «Опора державы», этот край издавна обладает огромной долей городского населения, он пережил много экономических отливов и приливов, проявляя искусство адаптации, тая в себе огромные внутренние контрасты.

Общая тенденция для локальных изменений в судьбах городов – ослабление позиций Урала в экономической и демографической сфере страны. При повышении численности населения с 1959 – 17,5 млн до 19,4 млн в 2006, ныне не 14,9%, а лишь 13.6% общероссийского. Старо-промышленный Урал исчерпал во многом свои природные ресурсы и сегодня конкурировать с Сибирью, имеющей огромные нефтегазовые запасы, с Поволжьем, где успешно развивается машиностроение, он не способен.

Урал никогда в прошлом и сейчас не является краем сплошной депрессии. Негативному тренду последних десятилетий противостояли крупнейшие города края, их вклад увеличивал абсолютные показатели, понижая относительные. Особо активными оказались две автономные республики и административные центры 5-и областей. Вне сомнений, города с официально высоким статусом всегда определялись ускорявшимся развитием и огромной концентрацией непроизводственных секторов. В недрах советской системы ранний постиндустриализм закладывал основу современного положения города в конкуренции между городами.

Политические потрясения, трансформационный спад, миграционные волны в начале 90-х XX века создали необычную ситуацию, при которой удельный вес Урала по демографическим показателям России неожиданно стал расти, при их падении в крупных городах. К 2000-м годам наметилась обратная рокировка, у многих огромных центров индустриальные тренды были лучше, чем у всего края.

Основными центрами промышленного роста становятся Нижний Тагил и Магнитогорск, на них благоприятно влияют конъюнктуры мирового металлургического рынка. Другая ситуация сложилась у республиканских и областных центров, среди них особо выделяют «миллионеров», у которых сумма активов местных банков довольно велики, так по состоянию на 1.01.2007:

Екатеринбург (19 банков) – 127,567 млрд руб.

Челябинск (10) – 44,798 млрд руб.

Уфа (10) – 21,134 млрд руб.

Пермь (9) – 18,824 млрд руб.

Эти города также могут стать крупными индустриальными центрами, однако на первый план «столичной» экономики выходит уверенно сервис. «Большая четверка» продолжает лидировать в регионе, при этом дополняя историческое лидерство заметно возросшим постиндустриальным компонентом. Учитывая общие направления развития мировой и российской экономики, утверждать можно, эти гиганты, конкурируя между собой почти на равных, способствовать будут общему развитию Урала.

История административно-территориального деления Урала

Как менялось административное деление России и Урала на протяжении истории? Как назывались административные должности и чем они занимались? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Реформы административно-территориального деления

Исследователь С.А. Тархов выделил 13 этапов изменения административно-территориального деления России за последние 300 лет:

1) первая Петровская реформа 1708 г.;

2) вторая Петровская реформа 1719 г.;

3) преобразования административно-территориального устройства 1727 г.;

4) екатерининская реформа 1775 г.;

5) павловская реформа 1796 г.;

6) восстановление екатерининских и образование новых губерний в XIX в.;

7) формирование системы административно-территориального деления на вновь присоединенных и колонизируемых территориях (вторая половина XIX в.);

8) административно-территориальное деление Российской империи в начале XX в.;

9) существование старых и новых административно-территориальных единиц в 1917—1923 гг.;

10) первая советская реформа, укрупнение административно-территориальных единиц в 1923—1929 гг.;

11) вторая советская реформа административно-территориального деления, разукрупнение ячеек — ее первая фаза: 1930—1939 гг.;

12) вторая фаза разукрупнения областей: 1943—1954 гг.;

13) стадия устойчивого равновесия системы административно-территориального деления с 1957 г. до конца XX века.

Все эти преобразования так или иначе коснулись Урала.

В XIV – первой половине XV века на территории Приуралья располагались самостоятельные территориально-политические объединения: Вятская земля, Пермь Вычегодская, Пермь Великая. По мере включения в состав Русского государства они приобретали статус княжеств и управлялись московскими властями.

XVII век

В XVII веке основной единицей административного деления был уезд. Формирование уездов шло по мере колонизации и включения территорий в состав Московского государства. Границы уездов не были четко определены. В XVI-XVII веках уезды объединялись в большие военно-административные единицы – разряды, которые были промежуточным звеном между центральной властью и уездами.

В Приуралье к началу XVII века было три уезда: Кайгородский, Соликамский, Чердынский. В 1648 году появился еще Кунгурский уезд. На восточном склоне Урала и в Зауралье уездные центры были в Верхотурье, Пелыме, Туринске, Тюмени, Березове, Тобольске, Сургуте.

Внутриуездной административной единицей был стан. Однако на Урале на станы делился лишь Чердынский уезд.

Тип поселения, где помимо жилых и хозяйственных построек были приходской храм и кладбище (а иногда и изба для решения мирских дел), называли погостом.

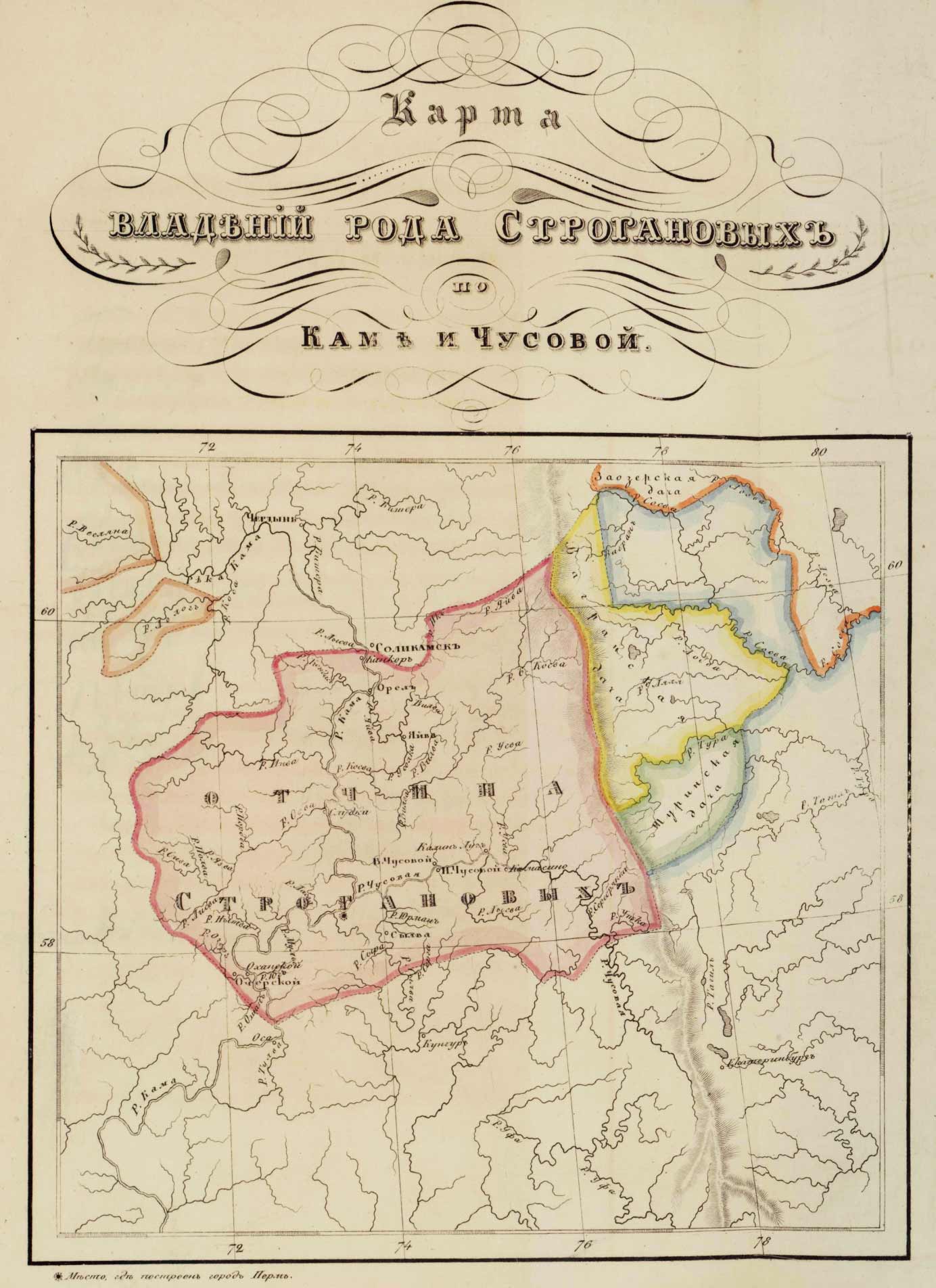

Вотчины Строгановых сохраняли самостоятельный административный статус. В 1597 и 1615 годах по царским указам они пополнялись новыми землями по Каме. Владения Строгановых делились на округа и вотчины.

Управлять отделенными землями из Москвы было непросто. Административным центром для управления уездами стал Тобольск. К началу XVII века был создан Тобольский разряд, в который вошли уезды Восточного Урала и Сибири. Территория Урала подчинялась и Казанскому разряду.

В 1687 году из Тобольского разряда вышел Верхотурский разряд. Он состоял из трех уездов: Верхотурского, Туринского и Пелымского. Однако просуществовал он недолго – до 1693 года, когда его уезде вновь перешли в Тобольский разряд.

С начала XVII века большинство уездов возглавляли воеводы. Воевода и его помощники были главным звеном местного управления. В крупные города обычно назначали сразу двух воевод – первого (старшего) и второго (помощника главного воеводы). Первыми воеводами нередко становились представители знати – бояре, окольничи, стольники. Вторыми воеводами и воеводами менее значимых городов становились представители служилого дворянства, которые отличились в боях.

Особенное значение власть придавала Тобольску. Здесь правили влиятельные представители аристократии и родственники царя. По мнению историков, местные тобольские воеводы для местных порой «заслоняли» своей фигурой московского царя. Большой вес имели и верхотурские воеводы, этот пост также занимали порой известные люди. Интересно, что воеводам не полагалось жалование. Они «кормились» за счет населения.

В подчинении воеводы был штат помощников, которые помогали управлять уездом. Исполнительным органом при воеводе была съезжая (или приказная) изба. Она возглавлялась дьяком или подьячим с приписью.

Дьяк был приказным человеком, возглавлял съезжую (приказную) избу и отвечал за делопроизводство. Подъячий был рангом ниже дьяка. Могли входить в аппарат съезжей избы и приставы, выполнявшие полицейские функции и занимавшиеся отводом земель. Также в штате могли быть рассыльщики (исполняли поручения воеводы, дьяка, подьячих и приставов), толмачи (переводчики), приказные целовальники (собирали налоги и подати).

Соблюдать порядок воеводе помогали подчинявшиеся ему воинские гарнизоны. Служилые люди обеспечивали безопасность, выполняли административно-полицейские поручения, собирали ясак, транспортировали казенные грузы, конвоировали ссыльных, охраняли склады, таможенные заставы и так далее. Воинские гарнизоны возглавляли стрелецкие или казачьи головы. Небольшими гарнизонами командовали атаманы и сотники. Назначались из Москвы, получали жалование из казны.

Также существовали органы самоуправления – земские избы. Здесь работали земские старосты и целовальники, которые выбирались «от всех градских людей и сельских». Земские старосты выбирались на 1-2 года из наиболее зажиточных посадских людей и черносошных крестьян. Они занимались административными и хозяйственными делами, принимали участие в судах, занимались сбором пожертвований, строительством общественных зданий. Целовальниками называли их помощников. Самые важные вопросы решались старостой совместно с «советом» из «лучших людей» общества. Кроме того, на местах, в станах, погостах, волостях, сотнях, селах и деревнях, выбирались деревенские и волостные старосты, сотники, десятники, целовальники. Такие мирские организации существовали в районах Урала (юг, восток, Зауралье), где земские органы не вводились.

Большинство населения Урала принадлежало к крестьянству. Например, в последней четверти XVII века таких было около 80%. Примерно 60% из них должны были платить в казну денежный или хлебный оброк (черносошные крестьяне). В строгановских вотчинах жили крепостные крестьяне, которые несли как оброчные, так и отработочные повинности. Крестьяне, которые находились в зависимости только от государства, назывались черносошными.

Часть населения (незначительную) составляли ямщики, главной обязанностью которых была ямская гоньба – перевозка представителей администрации и казенных грузов.

Горожане в то время на Урале составляли лишь около 10% населения. В их число входили и крестьяне, и духовенство, и посадские люди, и служилые (боярские дети, стрельцы, казаки). Военно-служилое сословие было представлено детьми боярскими, сибирскими дворянами, стрельцами, конными, пешими и беломестными казаками, пушкарями, затинщиками. Беломестные казаки служили в слободах Южного Зауралья, они не получали жалованья, но им выделялись в пользование земельные участки. Особый статус имело Яицкое вольное казачество.

Священно- и церковнослужители назывались церковным причтом. К священнослужителям относились священник и диакон, они осуществляли богослужения. Церковнослужители выполняли вспомогательную роль.

XVIII век

В 1708 году Петр I подписал указ о создании губерний. Практически весь Урал оказался в Сибирской губернии с центром в Тобольске. Лишь Башкирия отошла к Казанской губернии. Управляли губерниями губернаторы, которые назначались царем. Уездные воеводы стали комендантами.

В 1719-24 годах Сибирская губерния для облегчения процесса управления была поделена на пять провинций. К Уралу из них относились Вятская провинция (с Вятским, Кунгурским и Кайгородским уездами), Соликамская провинция (Соликамский и Чердынский уезды) и Тобольская провинция (с Тобольским, Верхотурским, Тюменским, Туринским, Пелымским, Березовским, Сургутским и Тарскими уездами). Территория Башкирии оказалась в Уфимской провинции, относившейся к Казанской губернии. Также часть Урала вошла в Казанскую провинцию. В Тобольской провинции административную власть представляли губернаторы, а остальными провинциями управляли воеводы, при которых были созданы воеводские канцелярии. Таким образом, в России и на Урале возникло трехступенчатое административно-территориальное деление: губерния – провинция – уезд.

Городами управляли магистраты – новые органы городского самоуправления. Их возглавляли бургомистры, подчинявшиеся Главному магистрату в Петербурге.

В 1720 году для управления горно-металлургической промышленностью в Кунгуре появилась Горных дел канцелярия. Ее возглавил В.Н. Татищев. Год спустя она переехала на Уктусский завод, где была реорганизована в Сибирское высшее горное начальство. В 1723 году его переименовали в Сибирский обербергамт и перенесли на только что основанный Екатеринбургский завод. В то время его возглавлял Вильгельм де Геннин. Сибирскому обербергамту подчинялись Пермский и Казанский бергамты, а низшим звеном структуры были заводские конторы.

После возвращения на Урал В.Н. Татищева в 1730-е годы обербергамт был переименован в Канцелярию главного правления сибирских и казанских заводов, а бергамты – в горные начальства. В середине XVIII века появилось еще одно горное начальство – Оренбургское. Горное начальство управляло не только самими заводами, но и рабочими, приписными крестьянами. Обладало организационными, административно-полицейскими, финансовыми, судебными функциями.

Приписанные к уральским заводам крестьянские селения были распределены по пяти дистриктам: Екатеринбургскому, Алапаевскому, Катайскому, Камышловскому и Крутихинскому. В 1737 году Камышловский и Крутихинский дистрикты присоединились к Катайскому. Дистрикты ввели вместо уездов, но, как правило, их границы не совпадали. Дистрикты делились на волости. Возглавляли дистрикты управители с земскими конторами, которые подчинялись Конторе судных и земских дел. Фактически Екатеринбург со всеми заводами, заводскими и приписными селениями не подчинялся центру губернии – Тобольску.

В 1727 году дистрикты были упразднены, вновь вернулись уезды. Вятская и Соликамская провинции перешли к Казанской губернии. С 1737 года Соликамскую провинцию переименовали в Кунгурскую провинцию Казанской губернии с центром в Кунгуре, с 1745 года Кунгурскую провинцию переименовали в Пермскую, но до 1780-х годов ее центром оставался Кунгур.

В 1738 году от Тобольска выделилась Исетская провинция с центром в Исетском остроге, ставшая частью Оренбургского ведомства. Она состояла из трех уездов: Исетского, Шадринского и Окуневского. В 1743 году центром Исетской провинции стала Челябинская крепость.

В 1744 году город Оренбург стал центром Оренбургской губернии. В нее вошли Уфимская и Исетская провинции Сибирской губернии и Оренбургская комиссии Астраханской губернии. Оренбургская губерния стала первой по-настоящему уральской, с центром в городе на Урале.

В середине XVIII века изменилась граница между Казанской и Сибирской губерниями, которая прошла по Уральским горам.

С 1764 по 1782 год Сибирская губерния называлась Сибирским царством, делившееся на Тобольское и Иркутское генерал-губернаторства. В Тобольское входили Верхотурский и Ирбитский уезды.

В 1775 году по указу Екатерины II произошло разукрупнение губерний и упразднение провинций. Кроме губерний и уездов появились наместничества. Каждое из них могло включать 2-3 губернии. Наместничества возглавили наместники, или генерал-губернаторы. Их назначала сама императрица. Генерал-губернаторы обладали большой властью. Таким образом, возникло административно-территориальное деление: генерал-губернаторство – наместничество – уезд. На низовом уровне деление было таким: участок земского начальника – стан – волость – сельское общество – селение – крестьянский двор.

Были созданы Пермское и Уфимское наместничества. Пермское наместничество объединило Пермскую и Екатеринбургскую губернии, а Уфимское включило упраздненную Оренбургскую губернию (губернский центр теперь был в городе Уфе). Часть территории Зауралья отошла к Тобольскому наместничеству. При этом Пермское и Тобольское наместничества возглавлял один человек – Пермский и Тобольский генерал-губернатор. В это время при Егошихинском заводе был построен новый губернский город Пермь (1781 г.).

Пермское наместничество было образовано на основе бывшей Пермской провинции Казанской губернии, ряда зауральских городов прежней Тобольской провинции и частично земель Исетской и Уфимской провинций бывшей Оренбургской губернии. Произошло расширение Пермской территории, присоединился Верхотурский уезд. Первоначально в состав Пермского наместничества вошло 16 уездов (в 1781 году Челябинский уезд отошел к Оренбургской губернии и уездов стало 15). В состав наместничества входили Пермская и Екатеринбургская области. Пермская область состояла из Пермского, Кунгурского, Соликамского, Чердынского, Обвинского, Оханского, Осинского и Красноуфимского уездов; Екатеринбургская — из Екатеринбургского, Челябинского, Шадринского, Далматовского, Камышловского, Ирбитского, Верхотурского и Алапаевского уездов.

В 1781 году Оренбургскую губернию преобразовали в Уфимское наместничество с центром в Уфе, в его состав добавился Челябинский уезд Пермского наместничества. Оренбург перешел в статус областного города. Уфимское наместничество входило в Уфимское и Симбирское генерал-губернаторство. Делилось на Уфимскую и Оренбургскую области.

В 1782 году на территории Сибирского царства были учреждены Тобольское, Иркутское и Колыванское наместничества. Тобольское наместничество вошло в состав Пермского и Тобольского генерал-губернаторств, делилось на Тобольскую и Томскую области.

Исполнительную власть в губерниях представляли губернаторы и губернские правления, в уездах – капитан-исправники и нижние земские суды, а в городах – городничие.

Вместо Канцелярии главного заводов правления при Пермской казенной палате возникла Горная экспедиция.

В 1797 году, при Павле I, наместничества были ликвидированы, они стали губерниями (на Урале Пермской, Оренбургской и Тобольской). В Оренбургскую губернию было переименовано Уфимское наместничество, центром стал Оренбург. В 1802 году Уфа снова стала центром Оренбургской губернии, но ставка военного губернатора осталась в Оренбурге.

Значение Уфы и Екатеринбурга снизилось до ранга уездных городов. Вместе с тем в Екатеринбурге была воссоздана Канцелярия главного заводов правления. Ей подчинялись все казенные и основная часть частных заводов, а также занятое на них население. Увеличилось число уездов.

Торгово-ремесленное население городов объединялось в посадские общины. Посадские люди с 1720-х годов обязаны были платить подушную подать (для купцов она заменялась процентным сбором). На заводах трудились мастеровые (они выполняли на заводах все производственно-технические работы) и работные люди (вместе с приписными крестьянами они были задействованы на вспомогательных работах, к ним относились рудокопы, углежоги, плотники, лесорубы, возчики, каменщики и т.д.). Они обязаны были трудиться на заводах «навечно», освобождались от работы лишь по старости или тяжелой болезни.

XIX век

В начале XIX века при Александре I Пермская и Вятская губернии были объединены в состав одного генерал-губернаторства. Тобольская губерния вошла в состав Сибирского генерал-губернаторства

В 1802 году Канцелярию главного правления заводов сменили Екатеринбургское, Пермское и Гороблагодатское горные начальства. В 1806 году горнозаводской промышленностью страны стал управлять Департамент горных и соляных дел, а власть Пермского горного правления распространилась на весь горнозаводской Урал. Его главой считался пермский генерал-губернатор, по факту же управлял его помощник – пермский берг-инспектор.

В 1826 году Николай I учредил должность главного начальника горных заводов хребта Уральского. Он стал отдельной ветвью власти, никак не зависел от губернских властей. Горное правление теперь подчинялось непосредственно горному начальнику, а берг-инспектор становился его помощником. В распоряжении горного начальника была горная полиция и три линейных батальона. Первыми начальниками были генералы А.А. Богуславский, А.И. Дитерихс, В.А. Глинка.

В 1831 году Пермское горное правление перевели в Екатеринбург, его переименовали в Уральское горное правление. Урал делился на горнозаводские округа. Заводские конторы подчинялись окружным. В частных округах главный начальник лишь осуществлял контроль за соблюдением законов, там его власть не была абсолютной.

В первой половине XIX века подавляющую часть населения Урала по-прежнему составляли крестьяне. Большинство из них считались казенными (государственными). Они сохраняли личную свободу и несли повинности только в пользу казны. В 1807 году на Урале был отменен институт приписки. Приписных крестьян на заводах сменили непременные работники, которых набирали из тех же крестьян. Крестьяне должны были выделить по 58 человек из каждой тысячи. Они были обязаны переселиться на заводы и стать постоянными работниками, трудясь не менее 10 месяцев в году. При этом освобождались от уплаты подушной подати. Их сыновья также были обязаны работать на заводах. Заводские власти платили им денежное жалование, обеспечивали покосами и пахотными участками.

К 1847 году на казенных заводах сложился военный режим. Постоянные заводские работники (мастеровые) освобождались от государственных податей и повинностей, имели право уйти в отставку и получать пенсию. Они уходили с завода, если признавались «неспособными» к заводским работам или при выслуге положенного срока (25 лет, а с 1847 года – 35 лет). Отставники становились лично свободными людьми.

Крепостных крестьян было сравнительно немного. Накануне отмены крепостного права в 1861 году в Пермской губернии их было 22,4%, в Оренбургской – 18%, а в Тобольской и вовсе около 0,3%. Помещичье землевладение было развито лишь в Оренбургской губернии.

В XIX веке росла численность городского населения. Известно, что в 1795 году купцов и крестьян на Урале было около 59 тысяч, в 1811 году – 72 тысячи, а в 1857 году – уже примерно 141 тысяча.

Города Урала можно было разделить на пять групп:

Особое место среди всех уральских (да в общем-то и российских) городов занимал Екатеринбург – столица горнозаводского Урала, промышленный, ремесленный и торговый центр. Получив статус горного города, он не утратил статуса уездного центра. В качестве горного города он оказался в подчинении у горных властей. При этом как уездный город был и в ведении губернской администрации. Между горнозаводским и губернским начальством развернулась борьба, в 1847 году вылившаяся в открытый конфликт. В 1851 году власть над городом полностью перешла к горным властям. От них зависели и органы местного городского самоуправления (городская дума, городской голова, магистрат).

В 1865 году Оренбургская губерния была разделена на Оренбургскую и Уфимскую. Поскольку она была пограничной, то подчинялась не только гражданскому губернатору, но и военному генерал-губернатору. К 1876 году в состав Оренбургской губернии входило 5 уральских уездов: Оренбургский, Орский, Троицкий, Челябинский и Верхнеуральский.

В это время губернаторам подчинялись губернские правления, которые делились на отделения: распорядительные, врачебные, строительные, тюремные, статистические комитеты, контрольные палаты и т.д.

Во второй половине XIX века губернии делились на уезды, а уезды – на волости. Волости были низшей административной единицей, они состояли из нескольких сельских обществ. Таким образом административно-территориальное деление в это время выглядело так: губерния – уезды – волости – сельские общества.

Уездом управлял исправник. Уезд делился на станы во главе со становыми приставами. В 1878 году появилась должность полицейского урядника, подчинявшегося становому приставу. Урядник обладал практически безграничной властью по отношению к крестьянству. То есть вертикаль власти во второй половине XIX века была такой: губернатор – исправник – становой пристав – урядник.

Хозяйственное управление осуществляли Уральское горное правление (образовано в 1806 г.) и Главный начальник горных заводов Уральского хребта (с 1826 г.). Горная власть не подчинялась ни военной, ни гражданской администрации. Имела свою полицию, горный суд, почту, школы, госпитали. Горнозаводская промышленность управлялась через казенные и частные округа. Они включали в себя сами заводы и отведенную им территорию с лесами и недрами. На Урале было 6 казенных горных округов с 20 заводами. Частных же округов насчитывалось более 50, в которых было до 160 заводов. В 1860-е годы горная промышленность была передана в ведение гражданской администрации.

В 1860-70-е годы в уездах и губерниях Урала появились новые органы местного самоуправления – земства. В городах выбирались городские думы. По положению от 1864 года вводилась новая судебная система. С 1874 года крепостническая рекрутская система комплектования армии сменилась всесословной воинской повинностью. Территорию страны поделили на 13 военных округов. Урал вошел в Казанский военный округ.

Большая часть населения Урала исповедовала православие. Территория Урала делилась на епархии: Тобольская, Оренбургская и Уральская, Уфимская и Мензелинская, Пермская и Соликамская, Екатеринбургская и Ирбитская. Епархии делились на благочинные округа, которым подчинялись приходы. Центром прихода было село с церковью.

XX век

Коренные изменения административно-территориального деления последовали после революции 1917 года. В январе 1918 года постановлением Совета народных комиссаров РСФСР разрешалось местным Советам самостоятельно изменять административно-территориальное устройство. После этого последовал практически стихийный процесс перекройки административных границ.

В марте 1917 года стали создаваться областные объединения Советов, впоследствии названные областями. В январе 1918 года было принято решение об образовании Уральской области с центром в Екатеринбурге. Постановлением ВЦИК от 23 декабря 1918 года были созданы три области: Уральская, Западная и Северная. Формально к Уральской области относились Пермская, Вятская, Уфимская и Оренбургская губернии. Фактически же в нее, кроме Пермской губернии, входили лишь заводскоприисковые части Оренбургской и Уфимской, а также Тобольской губерний и Печорского края Вологодской губернии, которые находились под непосредственным влиянием Екатеринбурга.

15 июля 1919 года из состава Пермской губернии выделилась Екатеринбургская губерния. В нее вошли 6 уездов: Верхотурский, Ирбитский, Екатеринбургский, Шадринский, Камышловский и Красноуфимский. В 1920 году из Верхотурского уезда выделились Алапаевский, Надеждинский, Нижнетагильский уезды, благодаря чему количество уездов выросло до 9. В январе 1921 года был образован Каменский уезд из волостей Екатеринбургского, Камышловского и Шадринского уездов. Число уездов достигло 10, однако уже в 1922 году было вновь сокращено до 7. Надеждинский уезд присоединили к Верхотурскому, Алапаевский – к Нижнетагильскому, Каменский – к Камышловскому.

В сентябре 1919 года северо-восточные (в основном горнозаводские) районы Оренбургской и части Уфимской губернии была образована Челябинская губерния. Она состояла из 4 уездов: Челябинского, Троицкого, Кустанайского и Курганского. Позже были образованы еще 3 уезда: Миасский, Златоустовский и Верхнеуральский.

Тобольскую губернию расформировали: восточные уезды отошли к Омску, а приуральская часть в июне 1920 года образовала новую Тюменскую губернию.

В 1923 году стала реализовываться разработанная Госпланом новая схема районирования страны, в соответствии с экономическими районами. Губернии, уезды и волости были упразднены. Появились области, которые делились на округа, а те на районы. Низшим звеном были сельсоветы. Расстояние от дальних населенных пунктов до райцентра не должно было превышать 35 верст. В составе района должны были быть 10-12 сельсоветов, в каждом из которых до 5 населенных пунктов.

Для проверки новой системы экономического районирования в июле 1923 года было решено протестировать ее на промышленном районе (Уральская область) и сельскохозяйственном (Северо-Кавказский край). Вскоре была создана Уральская область с центром в Екатеринбурге (с 1924 года – Свердловск). В состав Уральской области вошли бывшие Екатеринбургская, Пермская, Тюменская и Челябинская губернии. Состояла из 15 округов (вместо 22 прежних уездов): Верх-Камский, Пермский, Сарапульский, Кунгурский, Верхотурский, Туринский, Тюменский, Екатеринбургский, Шадринский, Курганский, Челябинский, Троицкий, Златоустовский, Тобольский, Ишимский. Округа делились в общей сложности на 203 района. Уральская область была в 4 раза больше старых губерний, занимала огромную территорию.

В 1930 году было принято решение об упразднении округов. Остались лишь национальные округа: Коми-Пермяцкий, а также были созданы Остяко-Вогульский и Ямало-Ненецкий национальные округа. Началось укрупнение районов.

С 1934 года начался процесс разукрупнения регионов. 17 января 1934 года Уральская область была разделена на Челябинскую (60 районов), Свердловскую (63 района) и Обь-Иртышскую (9 районов) области. В декабре последняя из них вошла в состав Омской области. Также в 1934 году была создана Оренбургская область.

Черты Свердловской области в то время отличались от современных. Территориально она охватывала современную Свердловскую область, Пермский край и часть Кировской области. При этом часть современной территории относилась к Челябинской и Тюменской областям.

Перетряхивание территорий продолжалось. В 1934 году Багарякский район перешел в Челябинскую область, а из Челябинской области отделился в Свердловскую Сухоложский район. В 1934 году были упразднены Махневский и Висимский районы, а Кушвинский район влился в Красноуральский.

3 октября 1938 года из Свердловской выделилась Пермская область. Свердловская область потеряла часть районов, но при этом к ней отошли от Челябинской области Буткинский, Камышловский, Пышминский, Талицкий и Тугулымский районы, а также Верхнетавдинский район от Омской области. Свердловская область получила современные очертания. Продолжали изменяться районы: то появлялись одни, то упразднялись другие, были укрупнения и разукрупнения.

В 1939 году несколько населенных пунктов Нижнесергинского района Свердловской области было передано в состав Нязепетровского района Челябинской области. В 1942 году из Челябинской области в Свердловскую перешел город Каменск-Уральский с Каменским и Покровским районами. В 1958 году Щербаковка перешла из Каслинского района Челябинской области в Свердловскую.

6 февраля 1943 года была образована Курганская область. В нее вошли 32 района восточной части Челябинской области и 4 района Омской области.

Новая реформа состоялась при Н.С. Хрущеве в 1963 году. Были образованы сельские и промышленные районы, города областного подчинения.

Следующий этап административно-территориальных изменений начался в начале 1990-х годов, состоялась муниципальная реформа. Сами границы областей остаются стабильными с 1968 года. Исключение – Пермский край, образованный 1 декабря 2005 года в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.

Использованная литература:

Соловьева Т.В. Административно-территориальное деление Свердловской области в исторической ретроспективе // // Документ. Архив. История. Современность. — Вып. 13. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013.