что случилось после бала какая новая музыка послышалась рассказчику как он назвал ее после бала

История песни После бала

Мелодию и текст песни «После бала» («Никого не пощадила эта осень») сибирский прозаик и бард Николай Александрович Шипилов написал в 1976 году. Многим строки этой не очень весёлой композиции знакомы, а некоторые знают и то, что произведение Николая Александровича заслужило звание лауреата «Песня года».

Правда, текст композиции, как в прочем и её мелодия, прозвучавший на «Песне-98» в исполнении Дмитрия Маликова, немного отличается от авторского варианта. Оригинальный (первоначальный) песенный текст Николая Шипилова

Никого не пощадила эта осень,

Даже солнце не в ту сторону упало.

Вот и листья разъезжаются, как гости,

После бала, после бала, после бала.

Вот и листья разъезжаются, как гости,

После бала, после бала, после бала.

Эти двое в тёмно-красном взялись за руки напрасно:

Ветер дунет посильней — и всё пропало.

А этот в жёлтом, одинокий, всем бросается под ноги —

Ищет счастья после бала, после бала.

А этот в жёлтом, одинокий, всем бросается под ноги —

Ищет счастья после бала, после бала.

А один совсем зелёный, бурным танцем запалённый,

Не поймёт, куда летит, куда попал он.

И у самой двери рая не поймёт, что умирает:

Как же можно после бала, после бала?!

И у самой двери рая не поймёт, что умирает:

Как же можно после бала, после бала?!

Юрий Кукин рассказывал, что ему очень нравилась эта песня и он всё хотел познакомиться с ее автором. Однажды на каком-то бардовском фестивале среди молодых участников появился этот уже далеко не молодой бард, Николай Шипилов. Кукин был в жюри, и отдал Шипилову первое место.

О рассказе Л.Толстого «После бала»

Литература в школе

Год назад в Москве состоялось заседание Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. На этом заседании один из членов комиссии, известный всей православной России священник протоиерей Артемий Владимиров в своем коротком выступлении зачитал фрагменты рассказов Бунина «Кавказ», Куприна «Куст сирени» и Чехова «О любви», помещенных в учебник литературы для 8 класса. Отец Артемий задал вопрос: формирует ли школа идеал семьи в сердцах и умах школьников? Священник посоветовал Патриаршей комиссии выразить Департаменту образования озабоченность в связи с этим, а также предложить чиновникам пополнить школьную программу теми классическими произведениями, которые будут формировать семейный идеал, а не разрушать его.

Двухминутное выступление отца Артемия Владимирова вызвало шквал негодования в либеральных СМИ и в социальных сетях. Либеральные журналисты и блогеры кипели возмущением: «Церковь хочет запретить в школе рассказы Чехова, Бунина и Куприна!» Накал возмущения был таков, что глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда вполне официально опроверг сообщение о намерении РПЦ изъять из школьной программы произведения Чехова, Бунина и Куприна. Он заявил: «Протоиерей Артемий Владимиров, выступая на заседании Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, выразил свое личное негативное отношение к трем произведениям русских классиков. С ним можно соглашаться или не соглашаться, но точка зрения одного священникам никоим образом не может рассматриваться как намерение Церкви добиваться исключения из школьной программы тех или иных авторов. Таких планов нет».

Таким образом, утверждение о разрушительности для семейного начала трёх вышеупомянутых рассказов из учебника литературы для 8 класса оказалось личным мнением отца Артемия. Однако, это точка зрения не одного-единственного священника. Например, я это мнение полностью разделяю. Наверняка найдутся ещё священники, разделяющее это мнение. Совокупность многих «личных мнений» могло бы стать мнением Церкви. Конечно, в данном случае достигнуть этого будет непросто. Даже из числа священнослужителей далеко не все прочитали на досуге учебник литературы для 8 класса. Не все до принятия священного сана закончили филологический факультет МГУ и работали преподавателем русского языка и литературы, как отец Артемий. Не у всех есть дети-восьмиклассники. У монашествующих своих детей обычно и вовсе нет, а посему нет и насущной необходимости постоянно заглядывать в дневники и школьные учебники. А ведь из числа монахов формируется наиболее авторитетный слой священнослужителей: епископы и настоятели монастырей.

По причине категорического уклонения оппонента от совместного поиска истины придется мне изложить свою точку зрения этот рассказ Толстого из школьного учебника здесь. Напомню сюжет «После бала». Некий «всеми уважаемый» Иван Васильевич рассказал в кругу друзей историю, которая в корне изменила его жизнь. Будучи студентом, «очень веселым и бойким малым, да ещё и богатым», он сильно влюбился в восемнадцатилетнюю красавицу Вареньку, дочь полковника. Основную часть рассказа занимает описание бала, который в последний день масленицы дал губернский предводитель. Иван Васильевич «был пьян любовью» и танцевал только с Варенькой. Там же был и её отец, полковник Пётр Владиславич, «красивый, статный и свежий старик». После обеда хозяйка уговорила полковника пройтись один тур мазурки в паре с дочерью. Весь зал был в восторге от этой пары, а Иван Васильевич проникся к отцу Вареньки восторженно-нежным чувством. Вернувшись после бала домой, Иван Васильевич не смог уснуть, и решил прогуляться по городу. Наступило утро. Дойдя до дома Вареньки он услышал музыку и увидел толпу людей. Оказалось, что там прогоняли сквозь строй беглого солдата-татарина, а отец Вареньки лично командовал расправой. Он шёл рядом и бдительно следил, чтобы солдаты как следует опускали палку на окровавленную спину наказываемого.

Вернувшись домой, рассказчик смог успокоиться и уснуть только с помощью большой дозы алкоголя. Иван Васильевич, по его словам, никак не мог понять, хорошо или дурно то, что он видел. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал». Но так и не узнав этого, он не мог поступить ни на военную, ни на другую службу. А любовь к Вареньке сошла на нет. Каждый раз при виде хорошенького личика Вареньки ему вспоминалось то утро, её отец-садист и окровавленная спина беглого солдата.

Что сразу не принял в этом рассказе мой сын? Не знаю как его одноклассники, сын мой уже знаком с творчеством Толстого, прочитал повесть «Казаки» и «Севастопольские рассказы», посмотрел телесериал «Война и мир» (британский, 2016 года). Образ полковника-садиста в рассказе «После бала» совершенно не соответствовал его представлению об офицерах русской императорской армии, сформировавшемуся на основе других произведений Льва Толстого. Мой сын знал, что и сам Толстой служил офицером-артиллеристом, воевал на Кавказе с горцами, на Дунае с турками и защищал Севастополь от англичан и французов. В рассказе же «После бала» рассказчик утверждал, что после увиденного не смог поступить на военную службу. Недоумение от явного несоответствия образов автора рассказа (Льва Толстого) и рассказчика в рассказе (Ивана Васильевича) учительница разъяснить не смогла. Проще оказалось поставить «двойку». Разрешать недоумение пришлось дома. Когда объясняешь пятому по счету ребенку, кое-какой материал накапливается.

Надо отдать должное семидесятипятилетнему старцу. В своем рассказе «После бала» Лев Толстой показал себя замечательным психологом. Прочитав рассказ, мы ясно понимаем, как события одного утра полностью изменили жизнь его героя, «всеми уважаемого Ивана Васильевича». Утром после бала Иван Васильевич увидел страшную сцену наказания беглого солдата. Командовал расправой отец Вареньки. Понятно, что у полковника было много подчиненных офицеров: майоров, капитанов и поручиков. Он мог бы поручить им наказать виновного, а сам остался бы дома отдыхать после бала. Но младшие офицеры на расправе отсутствовали (на это, кажется, никто ещё не обратил внимание), и руководил всем целый полковник. Этим Лев Толстой показывает, что отец Вареньки оказался садистом, получающим удовольствие от мучения беззащитных людей и не желающим пропустить такой возможности.

Обратим внимание на подчеркнутую схожесть лица, фигуры, одежды и манер отца Вареньки с императором Николаем Первым. Хозяйка бала в рассказе оказалась похожа на императрицу Елизавету Петровну. Лев Толстой таким образом добивается появления у читателя негативных чувств в отношении российских правителей и российских властей в целом. Они должны быть также двуличны, как и герои рассказа. Подчеркнуто, что сам бал проводился в последний день Масленицы, то есть в Прощенное воскресенье, накануне Великого Поста. По замыслу Толстого, именно в Прощенное воскресенье полковник-садист, потанцевав на балу, производит свою немилосердную расправу с беглым солдатом-татарином. Толстой подводит читателя к мысли о лицемерности христианства, призывающего к прощению и к любви, о двуличности Церкви, о немилосердии христиан к представителям других вер и народов.

Как я указал выше, рассказ «После бала» был написан Толстым в качестве реакции на Кишиневский погром 1903 года. История с этим погромом сегодня забыта, но информация для желающих её узнать вполне доступна. Поводом для погрома послужило убийство подростка, в котором местная газета «Бессарабец», возглавляемая молдавским помещиком Крушеваном, обвинила какую-то еврейскую секту. Ряд газетных публикаций и циркулирующие среди народа слухи привели к погрому на последний день еврейской Пасхи и первый день Пасхи православной. Кишиневский губернатор Рудольф фон Раабен вовремя не отреагировал на события, за что был позже уволен. Некое независимое расследование выдвинуло подозрения, что погром был подготовлен и организован непосредственно Охранным отделением в лице ротмистра барона Левендаля в русле политики натравливания одних слоёв населения на другие. Все эти события вызвали сильнейший резонанс и в России, и за границей. Откликнулся на них и Лев Толстой.

Не будь Кишиневского погрома, рассказ «После бала» вообще не появился бы на свет. Кстати, напечатан он был только после смерти автора в 1911 году. Написанный в течение суток, он был положен «под сукно» на несколько лет. Ситуация, конечно, показательная. Обратим внимание на следующие обстоятельства. Молдавский помещик Крушеван развернул агитацию против ритуальных убийств, в которых обвинялась какая-то еврейская секта. Губернатор Рудольф фон Раабен не смог обеспечить порядок в городе. Барон Левендаль подозревался в организации погрома. Участвовали в погроме местные жители, потомки которых через пятнадцать лет отделились от России. Присоединенные в 1940 году, они при первой же возможности образовали независимое государство Молдову. Но революционных демократов, либералов и прочих, в Кишиневском погроме 1903 года оказались виноваты Русская православная Церковь, русское правительство и русская армия.

Не так просто и с полковником Корейша, послужившим прообразом отца Вареньки в рассказе. Фамилия Корейша восходит к названию арабского племени Корейшиты, обосновавшемуся вблизи Мекки. К роду Корейшитов принадлежал Мухаммед. Он объявил корейшитское наречие самым чистым арабским языком, и потому это наречие стало литературным. Скорее всего, предок обладателя фамилии Корейша был родом из этого племени, или просто выходец из Аравии. Как такие Корейши могли оказаться в России? Я нашел упоминание про одного Корейшу, служившего в русской армии в конце XVIII века. По происхождению он был арнаутом, то есть албанцем. Это объясняет ситуацию. Османы активно обращали албанцев в ислам, и селили в Албании выходцев с Аравии. Среди них могли оказаться и корейшиты.

При Екатерине Великой множество переселенцев с Балканского полуострова бежали в Россию от османского ига. Большей частью это были сербы, болгары и греки, но попадались и арнауты. Многие поступали на русскую военную службу. Потомком албанца-переселенца мог быть и Андрей Петрович Корейша, с которым судьба столкнула Сергея Толстого в Казани. Горячий албанский характер мог быть причиной исключительной жестокости, ужаснувшей брата Льва Николаевича. Но это не был характерный пример из жизни русского офицера. А в художественном произведении, в рассказе «После бала», мы видим уже не потомка выходца из Албании, а человека, схожего лицом, фигурой, одеждой и манерами с русским императором Николаем Первым.

«Размышляем о прочитанном.

1.Какие чувства и размышления возникли у вас в связи с чтением рассказа. Каким показан полковник в сцене на площади? Какое же лицо полковника истинное? Как вы восприняли характеры и поступки героев? Расскажите об этом.

4.Можно ли сказать, что рассказ Л.Н. Толстого открывает нам одну из страниц исторического прошлого России? Какую именно?

5.Против чего направлен рассказ «После бала»? От чего зависят, по мысли автора, перемены в человеческих отношениях?

6.Чего достигает Л.Н. Толстой композиционным приемом контраста событий? Подготовьте развернутый ответ на этот вопрос, для аргументации своих утверждений используйте цитаты из текста рассказа».

Наводящий вопрос? Ответ может быть один: во все времена (и при Николае Первом, и при Николае Втором, и при других правителях России, и сейчас) Россия была, есть и будет страшным бесчеловечным государством. В этой стране стать замечательным человеком можно только, отказавшись от военной и всякой другой государственной службы. Прийти к другому выводу восьмикласснику ни учебник, ни учительница не позволят.

«Литература и другие виды искусства.

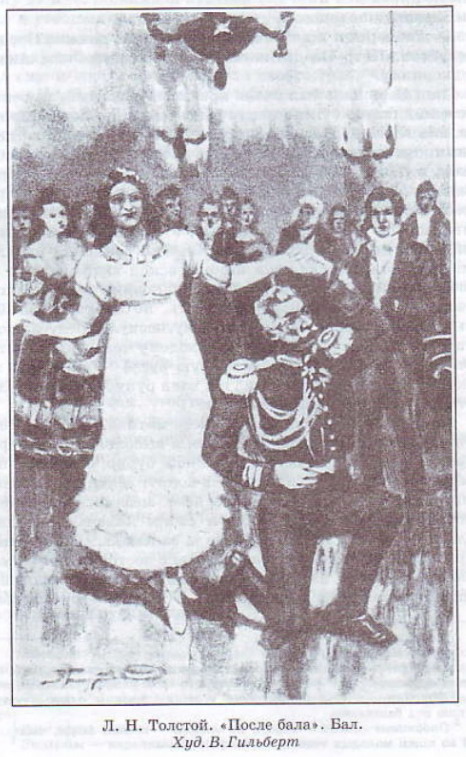

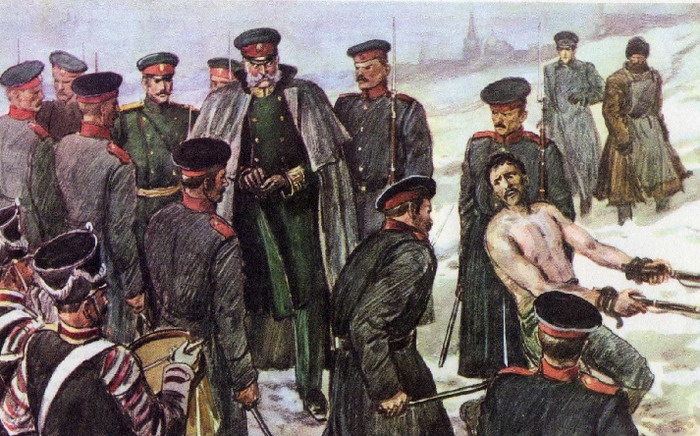

Рассмотрите иллюстрации к рассказу Л.Н. Толстого «После бала». Найдите в тексте рассказа эпизоды, изображенные художниками. Как вы думаете, удалось ли им передать настроение и пафос рассказа?»

Педагогически это очень грамотно. Иллюстрации (сцена бала и сцена избиения) помогают запомнить рассказ на всю жизнь. Отрицательные чувства к армии, российскому правительству и Церкви закладываются в память восьмиклассника навсегда. Будем ли удивляться количеству старшеклассников, оказавшихся на митингах, организованных Навальным «против коррупции»?

«Развиваем дар слова.

1.Для подтверждения ваших суждений о том или ином персонаже произведения подготовьте характеристики героев с введением портретов, диалогов, описаний бала, экзекуции.

2.Подготовьте устный отзыв на рассказ «После бала». »

Для того, чтобы эффект от «После бала» остался на всю жизнь, учебник предлагает поработать с аудиозаписью рассказа.

1.Менялось ли ваше отношение к героям во время чтения рассказа и прослушивания актерского исполнения. Почему?

2.Какие интонации были использованы актером, чтобы показать характеры героев рассказа?

3.Против чего направлен рассказ Л.Н. Толстого и как это показывает в чтении Николай Лазарев?

4.Как настраивает музыка на прослушивание контрастных событий?

5.Почему рассказчик так подробно описывает Вареньку и её отца?

6.Какая музыка звучит во время танца? Какое настроение создается ею? Почему рассказчику казалось, что он любит «всех»?

7.Что случилось после бала? Какая новая музыка послышалась рассказчику? Как он назвал её?

8.Почему любовь рассказчика «пошла на убыль»?

Рассказ «После бала» включен в учебник литературы 8 класса (часть 2) для общеобразовательных организаций (В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин). Учебник, в свою очередь, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, имеет положительное заключение по результатам научной (заключение РАН №10106-5215/650 от 14.10.2011 г.), педагогической (заключение РАО №163 от 29.01.2014 г.) и общественной (заключение РКС №182 от 07.02.2014 г.) экспертиз. Утверждается, что учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, «Примерным программам по учебным предметам. Литература, 5-9 классы» и «Рабочим программам. Литература. Предметная линия учебников/ Под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы».

Что случилось после бала какая новая музыка послышалась рассказчику как он назвал ее после бала

1. Какие впечатления, чувства и размышления возникли у вас в связи с чтением рассказа? Кто его главные герои? От чьего лица ведется рассказ? О каком периоде своей жизни повествует Иван Васильевич? Как рассказчик описывает Вареньку? Что рассказывает Иван Васильевич об обстановке бала, о своем настроении на балу? Чем можно объяснить это настроение? Как изображается отец Вареньки? Какое чувство испытывает к нему рассказчик? Что изменило настроение Ивана Васильевича? Каким показан полковник в сцене на площади? Какое же лицо полковника истинное? Как вы восприняли характеры и поступки героев? Расскажите об этом.

Рассказ начинается с мысли о том, что на жизнь человека особенно влияет его окружающая среда, но ещё круче изменить его судьбу может всего один случай. И это первое размышление уже овладело героем.

Я невольно погружался в глубь рассказа, ясно представляя себе все описанные лица и события. Мне передавались все эмоции Ивана Васильевича, главного героя этой истории. От его лица и ведётся повествование, в котором самую важную роль играет Варенька Б., его самая сильная любовь, и её отец, Пётр Владиславович. Вареньку Иван Васильевич описывает с особым трепетом, придавая ей чуть ли не ангельские черты.

Сам бал для Ивана Васильевича был светлым, ярким, хорошо устроенным событием, где всё ему было мило. Во многом на его восприятие подействовала влюблённость в Вареньку. Это нежное чувство ещё больше подкрепилось, когда рассказчик увидел отца девушки, который изображается статным и стройным мужчиной. Иван Васильевич читал в нём такое же любовное отношение к дочери. А наблюдая за танцем отца и Вареньки, он соединил их в единое целое и испытывал необычайное умиление.

Но настроение Ивана Васильевича резко поменялось, когда он после бала увидел сцену жестокого наказания солдата, руководил этой экзекуцией отец Вареньки Пётр Владиславович. Теперь он предстал перед рассказчиком суровым и беспощадным начальником. Иван Васильевич потерял все свои счастливые ощущения и до тошноты не понимал, что же именно произошло, почему лицо Петра Владиславовича оказалось совершенно другим. На этот вопрос он так и не смог найти ответа.

Мне трудно понять и судить поступки героев рассказа, но их характеры представляются мне вполне естественными, наполненными жизнью и вызывающими искренние эмоции.

2. Почему рассказ назван автором не «Бал», а «После бала», хотя описание бала занимает значительнейшую часть произведения?

Рассказ по какой-то причине назван не «Бал», а «После бала». И, на мой взгляд, эта причина очевидна. Несмотря на то, что описание бала, его атмосферы, гостей, танцев и всего сопутствующего составляет большую часть произведения, смысл, главная мысль рассказа заключена в меньшем отрывке, в конце повествования. Мы видим тот самый случай, который может переменить всё существо человека, его жизнь в сцене наказания татарина за побег. Именно здесь Иван Васильевич теряет своё волшебное настроение, он сталкивается с другим лицом прежде любимого им Петра Владиславовича, с необъяснимой жестокостью происходящего. И после этого случая такая, казалось бы, сильнейшая любовь в скором времени идет на убыль, оставив у него лишь воспоминание.

3. Как объяснить поведение отца Вареньки после бала — его характером или порядками в тогдашней армии?

Поведение отца Вареньки с ясностью объяснить не совсем просто. Мы ведь знакомимся с его характером всего лишь в двух сценах, которые даны несколько неполно и не могут до конца нам его открыть. Хотя можно сказать точно, что человек он непростой и повидавший виды. Последняя сцена с его участием, действительно, шокирует жестокостью его поведения, но есть одна деталь: он быстро отворачивается от Ивана Васильевича, как будто не замечая его. Может быть, в это время он пожалел, что тот увидел его в несвойственной ему нелицеприятной сцене, продиктованной строжайшими военными порядками того времени, которые и правда имели место.

В любом случае, говорить о Петре Владиславовиче, что он лицемер и тиран, сразу нельзя, лучше просто оставить недосказанность.

4. Можно ли сказать, что рассказ Л. Н. Толстого открывает нам одну из страниц исторического прошлого России? Какую именно?

Мы запросто можем сказать, что этот рассказ раскрывает перед нами одну из страниц истории России, а именно эпоху правления императора Николая I, так как рассказчик упоминает, что «дело было в сороковых годах». К тому же, про внешний вид Петра Владиславовича он говорит: «Лицо у него было очень румяное, с белыми, à la Nicolas I подвитыми усами…». Но ещё более точное представление о времени нам даёт сцена избиения провинившегося солдата палками. Такое наказание было широко распространено именно в правление Николая I. Как говорит другой герой в ещё одном рассказе Л. Н. Толстого: «Тогда на 50 палок и порток не снимали; а 150, 200, 300… насмерть запарывали». И вот за исключительную суровость и частоту такой меры императора даже прозвали Николай Палкин.

5. Против чего направлен рассказ «После бала»? От чего зависят, по мысли автора, перемены в человеческих отношениях?

Этот рассказ, возможно, направлен против военной политики Николая I, поскольку Толстой с явной неприязнью описывает армейские порядки не только в этом рассказе, но и в других своих произведениях. И здесь сцена наказания не просто описывается «во всей красе»: ужасное избиение солдата до неестественного состояния, странная, будто бы злорадствующая процессия, беспощадность командующего, – но и является очень неприятной переломной точкой в жизни главного героя.

Но рассказ может быть направлен ещё и против мимолётных чувств, точнее, против путаницы между увлечением и любовью. Ведь Иван Васильевич называет влюблённость к Вареньке сильнейшей в своей жизни, а сам ясно даёт знать, что это просто «искра», которая легко погасла после увиденного им ужаса. Причём ужас этот был связан с ней косвенно, через её отца, но Иван Васильевич переносит его и на возлюбленную.

Нужно всегда трезво оценивать свои эмоции, чтобы избежать тяжёлого разочарования.

6. По убеждению Толстого, в ходе русской истории возникло две России: Россия образованная, далекая от природы, и Россия мужицкая, близкая к природе. В этом для писателя состояла драма русской жизни. Он мечтал, чтобы эти два начала соединились, чтобы Россия стала единой. Но. будучи писателем-реалистом, он изображал ту действительность, которую видел и которую оценивал с точки зрения своих художественно-исторических взглядов. Как же отразились исторические взгляды писателя в рассказе «После бала»?

Рассказ Л.Н. Толстого открывает нам взгляды писателя на конкретную историческую эпоху в жизни Российской империи, эпоху правления Николая I. Это время отмечено у него самодержавной уверенностью и жестокостью самого царя и всех установленных им порядков, невероятной циничностью и холодной твёрдостью императора и верных ему подчинённых. Воплощением всей этой действительности является в рассказе «После бала» последняя часть с картиной наказания солдата палками. Наверное, Лев Николаевич даже передал свои собственные чувства через ощущения главного героя, чувства непонятные, но точно неприятные, вызывающие тоску, тошноту и отвращение от внешней стройности и порядочности, внушаемой обликом полковника и строгой, мрачной процессии. Это несоответствие, согласно Толстому, противно и должно быть искоренено.

7. Чего достигает Л. Н. Толстой композицией, контрастом событий?

Композиция рассказа очень интересна. Она представляет собой тройную рамку. Первая рама – это построение рассказа на уровне самого писателя, его временном и пространственном положении. Затем идёт вторая рамка – это повествование Ивана Васильевича в кругу собеседников, которое тоже относится к определённому времени и месту. Третий уровень – событие из прошлого главного героя, отличающегося также во всех отношениях от двух предыдущих. Такая композиция позволяет писателю многократно и удачно погружать читателя в произведение, дабы восприятие его оказалась наиболее верным.

Контраст между лёгким, блестящим, радостным балом и жёсткой, кровавой последней сценой даёт читателю полностью ощутить тот «щелчок», который произошёл в сознании Ивана Васильевича, прочувствовать его эмоции и мысли в тот момент.

В этом отношении Л. Н. Толстой – настоящий мастер.

8. В процессе создания художественного произведения Л. Н. Толстой говорил: «. художник не рассуждает, а непосредственным чувством угадывает типы». Следовательно, у Толстого интуиция — это способ «угадывания». В то же время Толстой, опираясь на реальный прообраз, писал: «Я бы стыдился печататься, если бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить». Что это значит? Как вы понимаете это высказывание великого писателя? Толстой говорил Гольденвейзеру: «Я не понимаю, как можно писать и не переделывать все множество раз. Я почти никогда не прочитываю своих уже напечатанных вещей, но если мне попадется случайно какая-нибудь страница, мне всегда кажется: это все надо переделывать». Как вы объясните эти слова? О какой черте характера писателя они говорят?

В первом своём высказывании великий писатель говорит об угадывании характера персонажей произведения, как о фундаментальном способе построения отдельных интересных образов и совокупного впечатления от них. Уцепиться за какую-то деталь, по-особому дорисовать её представляется Толстому лучшим методом, чем простое, «тупое» копирование действительности.

Второе изречение Льва Николаевича открывает нам его как натуру ищущую, пытающуюся постоянно дойти до лучшего, до истины в своих творческих поисках. Он не останавливается на достигнутом, заботясь тем самым даже о читательском глубинном восприятии его произведений. Более того, он кажется человеком, всегда готовым к самосовершенствованию, ему чуждо застывшее состояние и самодовольство. И в этом – его личностная и писательская сила.

9. Рассмотрите иллюстрации к рассказу Л. Н. Толстого «После бала». Найдите в тексте рассказа эпизоды, изображенные художниками. Как вы думаете, удалось ли им передать настроение и пафос рассказа?

Первая иллюстрация, встречающаяся нам по ходу рассказа, относится к эпизоду, в котором юная Варенька танцует со своим отцом. В тексте можно найти этот конкретный момент: «Когда же он … упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали». На данной иллюстрации мы видим довольные и радостные лица танцующих, но не совсем различаем реакцию всех остальных, мы не видим их явного веселья и восторга.

Вторая иллюстрация – картина наказания солдата, которая уже с большим чувством передаёт нам описанные в тексте события. Мы видим на самом деле истерзанную фигуру татарина, удивленного кузнеца и грозного полковника. Иллюстрация, как и следует, вызывает странное и мрачное чувство, испытываемое главным героем в тот момент.

Мне кажется, это удачные иллюстрации, они отражают настроение эпизодов и передают эмоции героев.