чума это какое заболевание

Чума: история, симптомы, разновидности и меры борьбы

Историческая справка

Согласно мнению медиков и историков, в мире нет болезни, более смертоносной и безжалостной, чем чума. Рассказы о страшных болезнях, поражавших города и страны, есть в Библии, эпосе о Гильгамеше и других древнейших источниках. С VI по VIII века в мире свирепствовала «Юстинианова чума», названная по имени императора Византии, при котором болезнь достигла расцвета.

Первые достоверные упоминания о болезни, ее симптомах и последствиях относятся к XIV веку. Тогда распространению черной смерти подверглись многие провинции Китая, государства Малой и Средней Азии, Индия. Уже через 10 лет заболевание стало уносить жизни на Ближнем Востоке и на севере Африки. В 1348 году страшная беда пришла на юг Европы, а еще позднее достигла Руси.

Мор от чумы с завидной регулярностью прокатывался по миру, и люди были практически безоружны перед грозным врагом. Вплоть до конца позапрошлого века даже не был выявлен возбудитель заболевания. Обнаружить источник болезни – чумную палочку Yersinia pestis удалось в 1894 году французу А. Йерсену и японцу К. Сибасабуро. Справляться болезнью люди научились позже, и даже в двадцатом столетии чума приносила сметь и страдания на Дальнем Востоке и в Индии. Первые положительные результаты лечения чумы были достигнуты советскими медиками в середине XX века.

Переносчики чумы и пути заражения

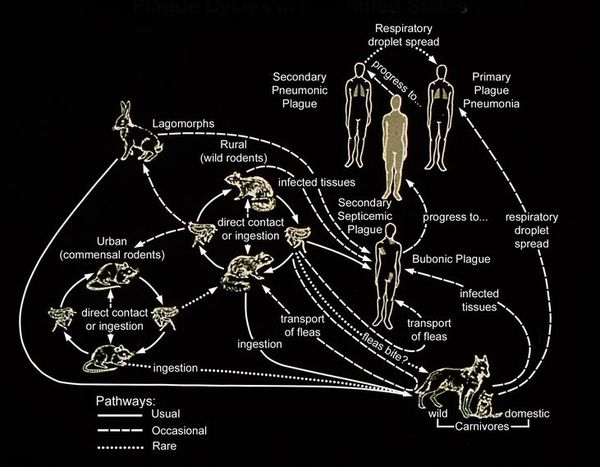

Сегодня точно известен не только возбудитель чумы, но и способы распространения болезни. Опасными для человека разносчиками и носителями инфекции являются грызуны, к которым чумная полочка передается через зараженных блох. Медики выделяют несколько географических зон, где риск появления заболевания максимален, но это не значит, что жители других регионов могут пребывать в спокойствии. На сегодняшний день природных очагов инфекции не выявлено только в Австралии.

От блох, в теле которых чумные палочки остаются жизнеспособны до одного года, инфекция попадает в организм крыс и мышей. Они разносят болезнь на огромные расстояния, заражая все новых блох, людей и сородичей. Если учесть, что для паразитирующих на грызунах блох человек является желанной добычей, то риск заболеть в зараженной местности многократно возрастает.

От человека к человеку инфекция передается контактным и воздушно-капельным путем. Опасными могут не только капли мочи, пота или слюны, но и предметы, которыми пользовался больной, а также не подвергнутые обработке продукты питания.

Жизнестойкость возбудителя болезни

Смертельной для бактерии оказывается только кипячение, или иное воздействие температурами выше 100 градусов, а также длительное воздействие ультрафиолетового излучения.

Симптомы и формы чумы у человека

От момента проникновения возбудителя в организм до появления первых симптомов проходит от суток до 12 дней. Без принятия срочных мер смертность при чуме составляет 95–100%. Проявляется болезнь остро и ярко, сопровождаясь:

Кроме присущих многих инфекционным болезням симптомов, у больного:

При легочной форме у пациента наблюдают кашель с кровью и приступы рвоты, сопровождающиеся кровохарканием.

Современная классификация подразумевает, что заболевание может иметь одну из четырех основных форм: кожной, бубонной, септической и легочной. У всех разновидностей есть свои, не повторяющиеся признаки, однако все виды требуют немедленного принятия мер.

Диагностика и лечение

Практически до середины прошлого века чума не поддавалась лечению, а смертность от нее доходила до 99%. Сегодня ряд бактериологических лабораторных исследований позволяет в кратчайшие сроки, вовремя для начала терапии выявить и нейтрализовать источник опасности. При подозрении на чуму:

Сегодня лечение чумы подразумевает борьбу с размножением и патогенным действием возбудителя. Лечение также направлено на облегчение состояния больного и снижению интенсивности симптомов. Неотъемлемая часть терапии – антибиотики.

Что такое чума? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Чума («чёрный мор», «чёрная смерть») — острое заболевание, передающееся от животных человеку, вызываемое бактерией Yersinia pestis. Относится к группе особо опасных карантинных инфекций. Клинически характеризуется синдромом общей инфекционной интоксикации, лихорадкой, поражением лимфоузлов, ретикулоэндотелиальной системы (тканей, богатых макрофагами, например, микроглии), лёгких и других тканей человека. Передаётся различными путями, из которых наиболее опасен воздушно-капельный. При отсутствии адекватного лечения чума может привести к смерти. Описаны случаи применения в качестве биологического оружия: в летописях XIV, XVIII века и японцами в 1939 и 1942 гг.

Этиология

Возбудитель чумы — чумная палочка (Yersinia pestis), открытая в июне 1894 года в Гонконге французом Александром Йерсеном и японцем Китасато Сибасабуро. Выявлено, что чумной микроб возник в результате мутации бактерии псевдотуберкулёза (Y. Pseudotuberculosis) не более 20 000 лет назад. Впервые чумные эпидемии описаны в летописях древнего мира, упоминаются в Библии.

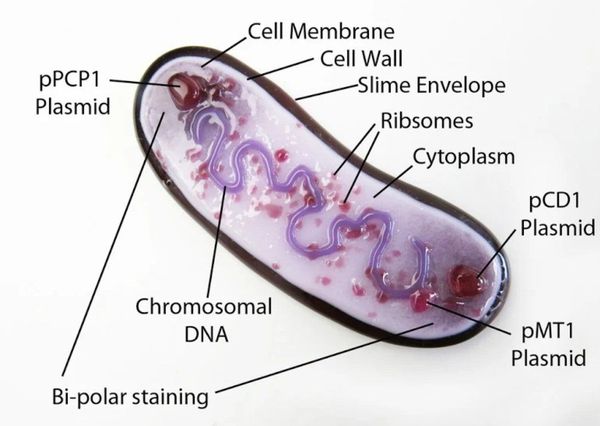

Вид: Yersinia pestis (чумная палочка)

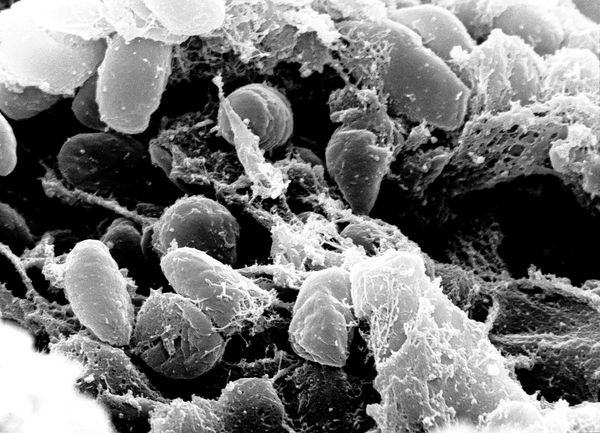

Y. pestis — неподвижная грамотрицательная палочка размером 0,3-0,6 × 1-2 мкм, округлой, нитевидной или удлиненной формы. Покрыта капсулой из слизистого вещества, окрашивается биполярно: интенсивно на концах и бледнее в центре. Не имеет жгутиков и не образует спор. Факультативный внутриклеточный анаэроб — способна развиваться как в клетках, так и за их пределами.

Факторы патогенности (вещества, определяющие способность бактерии вызывать инфекционный процесс):

Y. pestis вырабатывает ферменты, помогающие заселять организм: гиалуронидазу, коагулазу, гемолизин, фибринолизин, пестицин. Обладает способностью расщеплять углеводы. Существует несколько подвидов возбудителя чумы, различных по способности заражать организм.

Бактерии растут на обычных питательных средах с добавлением гемолизированной крови или сульфита натрия для стимуляции роста при температуре 28-30°С, рН среды 7,0-7,2 с видимым результатом через 12-14 ч.

Содержит более 30 антигенов, V- и W-антигены подавляют иммунные реакции, в частности фагоцитоз. Капсула защищает микроорганизм от растворения полиморфно-ядерными лейкоцитами, контролирующими различные стадии воспаления.

Чумная палочка сохраняется в выделениях больных людей и объектах внешней среды:

Выдерживает низкие температуры: при 0°С сохраняется 6 месяцев, в замороженных трупах — год и более. Не переносит:

Эпидемиология

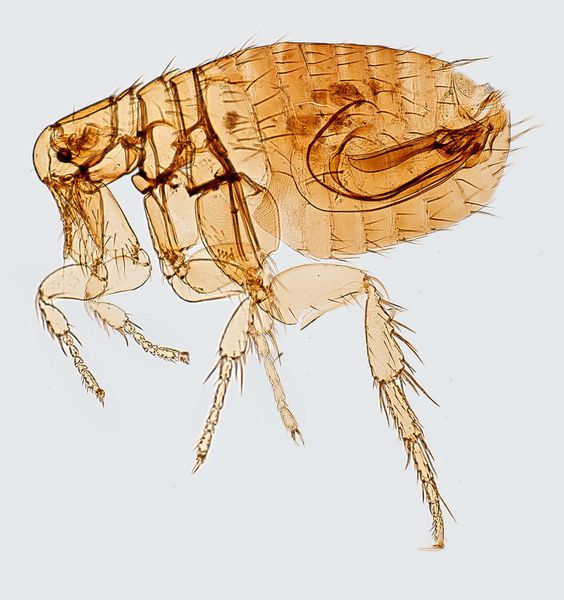

Резервуар и основной источник инфекции — грызуны. Реже болеют зайцы, кролики, лисы, верблюды. Ранее эпидемии чумы вызывали миграции крыс, заражающихся в природных очагах. Переносчики чумы — крысиные блохи (Xenopsylla cheopis).

Распространённость чумы

В XXI веке эпидемии чумы не возникают, выявляют лишь единичные случаи:

Основные природные очаги в РФ:

Механизмы передачи:

Человеческая форма чумы редко поражает животных. Заболевание, как правило, проходит в лёгкой форме. Подозрение возникает при появлении у животного кашля с кровью и скорой гибели.

Симптомы чумы

Инкубационный период при заражении от укуса блохи и контакта с инфицированным материалом — от 3 до 6 дней. При аэрогенном заражении лёгочной формой — 1-2 дня. У привитых растягивается до 12 дней. Прививка действует около года, обеспечивая относительную защиту. Затем, в течение непродолжительного времени, болезнь развивается в более лёгкой форме, по окончанию периода — как у непривитых.

Чума часто протекает в среднетяжёлой и тяжёлой форме. Болезнь начинается остро, внезапно. Симптомы заболевания:

С развитием болезни возбуждение сменяется апатией, адинамией, появляется сыпь на коже, выраженная тахикардия, нарушение ритма сердца, прогрессирующее падение артериального давления. Развивается учащённое поверхностное дыхание (тахипноэ), снижается количество отделяемой мочи вплоть до анурии.

Выделяют четыре клинические формы чумы: кожную, бубонную, первично-септическую, лёгочную.

Кожная форма чумы

На коже последовательно формируются: пятно, папула, пузырёк, гнойный пузырёк (пустула) с конечным превращением в язву. Пустула болезненна, наполнена гнойно-кровавым содержимым, окружена зоной воспаления и находится посреди плотного багрово-красного основания. При разрыве возникает язва с дном тёмного цвета. После выздоровления в этой области формируется рубец. При своевременной антибиотикотерапии смертность не превышает 1 %.

Бубонная чума

Для бубонной формы чумы характерно появление и развитие бубона — болезненного лимфоузла (или группы лимфоузлов), расположенного в любой зоне (чаще в паху). Бубон плотный на ощупь с нечёткими неровными контурами, спаян с подкожной жировой клетчаткой и ограничивает движение конечностей. Кожа в этой области сухая, горячая на ощупь, с течением болезни приобретает багрово-синюшный оттенок. При развитии заболевания бубоны размягчаются, нагнаиваются, появляются гнойные свищи. Возможно распространение инфекции и возникновение вторичных бубонов в других областях. Вокруг поражённых лимфоузлов развиваются вторичные пузырьки с кровянистой жидкостью (фликтены чумы). При своевременном лечении смертность не более 5 %. При отсутствии терапии летальность — 90 %.

Первично-септическая форма

Лёгочная форма

Чума при беременности

Патогенез чумы

Иммунная система человека практически неспособна противостоять натиску чумной палочки. Это связано со стремительным размножением возбудителя, выработкой им факторов улучшения проникновения и антифагинов, подавляющих фагоцитоз (поглощение бактерий клетками имунной системы) на начальных этапах, и слабым антителообразованием.

Входные ворота при кожно-бубонной форме — кожные покровы в месте укуса или втирания фекалий блох в повреждённую кожу, конъюнктивы, слизистые оболочки ротоглотки. При лёгочной форме чумы – слизистые оболочки респираторного тракта.

Этапы развития заболевания:

При попадании возбудителя в ткань лёгких (20 % случаев) возникает вторично-лёгочная форма заболевания. Стремительно развивается гангренозно-геморрагическая пневмония, увеличиваются и воспаляются трахеобронхиальные лимфоузлы, в плевральной полости скапливается жидкость (плевральный выпот).

Классификация и стадии развития чумы

Классификация и стадии развития

2. По клинической форме:

3. По степени тяжести:

При отсутствии лечения болезнь часто протекает в тяжёлой форме и заканчивается смертью.

Осложнения чумы

Диагностика чумы

Все действия с потенциально инфицированными материалами при подозрении на чуму проводятся в специализированной лаборатории особо опасных инфекций, работающей с патогенами I класса биологической опасности (в западных странах IV класса).

Лабораторная диагностика:

Дифференциальная диагностика:

2. Лёгочная чума (в т.ч. септическое течение):

3. Кожная форма чумы:

Лечение чумы

Независимо от формы необходима строгая изоляция в инфекционном отделении больницы или ОРИТ (отделение реанимации и интенсивной терапии) боксового типа.

Режим — палатный, постельный или полупостельный. Диета — №2 или №7 по Певзнеру с ограничением поступления ионов Na и контролем уровня потребляемой жидкости.

Антибиотикотерапию необходимо начать сразу, не дожидаясь лабораторного подтверждения диагноза. Даже при лёгочной форме чумы в первые 12-15 часов болезни есть шансы на выздоровление. Назначаются препараты:

Длительность введения антибиотиков — не менее 10 дней или до 2 дней после исчезновения лихорадки.

Параллельно проводится комплекс десенсибилизирующих (противоаллергических) и сорбционных мероприятий (применение сорбентов). Для улучшения состояния ЖКТ принимают пищеварительные ферменты и пробиотики.

Критерии выздоровления при чуме:

Прогноз. Профилактика

Если начать лечение лёгкой и среднетяжёлой формы чумы своевременно, то прогноз будет благоприятен. При развитии тяжёлой формы, особенно лёгочной чумы, прогноз выживаемости сомнительный, часто наступает летальный исход.

Меры профилактики:

Чума это какое заболевание

Чума, как одна из страшных болезней, поражала население еще в античные времена. С тех пор, чума, охватывающая многие страны и континенты, трижды принимала пандемическое распространение.

Первая пандемия чумы, вошедшая в историю как «юстинианова чума», началась в 531 г на территории современной Сирии и Египта. Охватив всю Римскую империю, она продолжалась около 50 лет. За время пандемии от болезни погибло более 100 млн человек в Европе и Китае, в том числе более половины населения Римской империи.

Третья пандемия чумы началась в 1894 г. в Гонконге. Сначала чума охватила портовые города Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии. Далее распространялась вглубь континентов. Эпидемии в разных точках земного шара продолжаются до сих пор. За время третьей пандемии от чумы погибло 14 млн человек, большая часть которых проживала в Индии.

В конце XVII в. в результате войны России с Османской империей эпидемии чумы стали регистрироваться в России. Тяжелейшая эпидемиологическая обстановка в мире в конце ХIХ столетия привели к созданию «Особой комиссии по предупреждению занесения чумной заразы в пределы Российской империи» (КОМОЧУМ). С согласия Императора Николая II в 1897 г. под чумную лабораторию был выделен форт «Александр I», расположенный в Финском заливе на расстоянии 2,5 км от Кронштадта. С 1898 г. в Чумном форте была организована «Особая лаборатория по изготовлению противобубонно-чумных препаратов». Здесь были развернуты научно-экспериментальные исследования и производственные работы, направленные на изучение возбудителя чумы и изготовление противочумных вакцин и лечебных сывороток.

Ученые всего мира занимались проблемой распространения чумы. Обнаружить чумного микроба и выделить его удалось в 1894 г. в Гонконге. Бактериолог из Франции Александр Иерсен обнаружил возбудителя у крыс, японский врач Сибасабуро Китазато – у блох.

Естественная зараженность чумой выявлена у 250 видов животных, однако основную роль в сохранении возбудителя инфекции в природе играют грызуны (сурки, суслики, полевки, песчанки и др.), зайцеобразные (зайцы, пищухи) и их эктопаразиты – блохи. Основной механизм передачи возбудителя реализуется через укусы блох, заразившихся на грызунах, верблюдах или человеке. Также возможно заражение от больного легочной формы чумы человека.

Идею природной очаговости чумы, которая сформировалась в результате экспедиционных исследований в Маньчжурии (1910—1911 гг.), высказал Д.К. Заболотный. Занимаясь изучением чумы, российский ученый предположил, что некоторые грызуны могут представлять в природе среду, в которой сохраняются чумные бактерии, способные вызывать эпидемические вспышки у людей. В этот период Д.К. Заболотный участвовал в ликвидации эпидемии на Дальнем Востоке. Чумой были поражены практически все населенные пункты, расположенные вдоль Китайско-Восточной железной дороги, где накапливались трудовые мигранты, прибывавшие из Китая. Во время Маньчжурской эпидемии 1910—1911 гг. от чумы погибло по разным оценкам от 60 до 100 тысяч человек.

Русский ученый и врач И. А. Деминский утверждал, что источник заболеваний чумой надо искать в окружающей природе. В августе 1911 г. в Астраханской губернии из легкого павшего верблюда ему удалось получить культуру возбудителя чумы, а в августе 1912 г. в слободе Рахинка Царевского уезда (ныне Волгоградская область) он впервые выделил культуру возбудителя чумы от суслика, тем самым доказав, что именно эти животные являются источником чумы в астраханских степях. Выполняя свой врачебный долг И.А. Деминский погиб от этого опасной болезни.

В настоящее время природные очаги чумы выявлены на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. На территории Российской Федерации и бывших союзных республик, большинство из которых являются государствами-участниками СНГ, выявлено 45 природных очагов чумы. Природным очагом принято считать территорию, на которой происходит непрерывная циркуляция возбудителя определенной инфекционной болезни среди животных (больных или носителей). Пребывание людей на данной территории сопряжено с опасностью заражения этой болезнью.

Попытки лечения чумы в средние века, хотя крайне малоэффективные, всё же предпринимались. Чумные бубоны вскрывали и прижигали раскалённой кочергой. Больным предписывалось хорошее питание и укрепляющие средства. Случаи выздоровления во время эпидемии Чёрной смерти были единичными и почти все пришлись на конец эпидемии.

В Российской Федерации в обеспечении эпидемиологического благополучия по чуме задействована система противочумных учреждений Роспотребнадзора, включающая Противочумный центр, 12 противочумных станций и 5 научно-исследовательских противочумных институтов. Проактивная система эпидемиологического надзора за чумой в России направлена на выявление эпизоотий чумы на территории природных очагов и своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение заражения чумой людей, в связи с чем, риск развития эпидемии чумы на территории Российской Федерации сведен к минимуму.

Для специфической профилактики чумы в России применяется вакцина чумная живая сухая на основе вакцинного штамма Y. pestis EV линии НИИЭГ, производства Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.. Иммунизацию проводят взрослым и детям с 2 лет однократно, как правило, накожным способом. Вакцина вызывает развитие иммунитета к чуме длительностью до одного года. Массовое применение чумных живых вакцин в мире в 20-30-е годы прошлого столетия на эндемичных по чуме территориях дало убедительные доказательства их безопасности и эффективности.

Переносчиками возбудителя чумы являются различные виды кровососущих членистоногих (паукообразные – аргасовые, гамазовые, иксодовые клещи, насекомые – блохи, вши, постельные клопы и др.), способные в естественных условиях передавать возбудителя от больного к здоровому животному. Главная роль принадлежит блохам. В природе обнаружено не менее 280 видов и подвидов блох, спонтанно зараженных возбудителем чумы, а также несколько видов клещей и вшей.

Очаги чумы выявлены на всех континентах, исключая Австралию, Антарктиду. Наиболее стойкие и активные природные и антропоургические очаги располагаются в Африке, Америке и Азии. На территории РФ расположено 11 природных очагов чумы. Эпидемическая опасность энзоотичных по чуме территорий определяется вирулентностью циркулирующих штаммов чумного микроба и интенсивностью контактов человека с природно-очаговыми комплексами. При развитии эпизоотий чумы среди фоновых видов грызунов риски передачи инфекции к человеку значительно возрастают. В этом плане чума продолжает представлять опасность для человека.

Безусловно, за долгую историю существования чумы разработаны методические подходы к терапии этого заболевания. Лечение больных чумой проводят в условиях стационара, а его результативность зависит от своевременности постановки диагноза и начала терапии. Наиболее успешные результаты дает лечение пациентов с бубонной формой чумы. В соответствии с рекомендациями ВОЗ препаратом выбора для лечения взрослых пациентов остается стрептомицин, который вводят внутримышечно или внутривенно в зависимости от формы инфекции в течение не менее 5 дней до нормализации температуры тела. Но позднее начало этиотропного лечения антибактериальными препаратами при недостаточности патогенетической терапии, в первую очередь при легочной форме чумы, может приводить к массивному поступлению в результате гибели бактериальных клеток Y. pestis липополисахарида, способствующего развитию тяжелого эндотоксического шока и полиорганной недостаточности, что сопряжено с высоким риском летального исхода. Поэтому применение средств специфической профилактики (вакцин) населению, проживающему на территориях природных очагов этой инфекции в периоды эпизоотии чумы среди грызунов очень важно, это значимо снижает риск заболевания чумой людей и повышает вероятность благоприятного течения болезни у заразившихся. Для иллюстрации важности вакцинации против чумы, можно привести в качестве примера современное развитие ситуации по чуме на территории Мадагаскара, где отказ от использования противочумных вакцин после 1959 г. на фоне общего социального неблагополучия населения страны и, недостаточно развитой системы здравоохранения привел к бурному распространению инфекции и был и сопряжен с выявлением легочной формы болезни.

Климатический фактор, во многом, определяет состояние паразитарных систем природных очагов чумы (состояние численности носителей и переносчиков чумного микроба, миграционная активность, границы распространения и др.). При благоприятных условиях для жизнедеятельности грызунов и их блох, численность носителей и переносчиков возбудителя чумы возрастает, что нередко сопровождается ростом эпизоотической активности природных очагов. Современное потепление климата привело к значительному снижению эпизоотической активности природных очагов чумы на территории РФ. Отмечена тенденция снижения случаев заражения чумой в мире. При возникновении эпидемических осложнений (эпидемия) роль климатических факторов нивелируется. Антропонозное распространение чумы (эпидемия) определяется социально-экономическими условиями жизни населения.

В прошлом столетии (20-30 гг. прошлого столетия) случаи заражения чумой человека на территории России имели место на территории Астраханской, Ростовской областей, Республики Калмыкия, в Забайкалье. В результате работы противочумных учреждений эпизоотическая и эпидемическая активность природных очагов чумы была полностью подавлена. С 1979 г. случаев заболевания чумой человека на территории РФ не регистрировали вплоть до 2014 г.(на протяжении 35 лет). В 2014 г., 2015 г., 2016.г. на территории Горно-Алтайского высокогорного природного очага (Республика Алтай, Кош-Агачский район) имели место по одному случаю заражения чумой человека, как следствие браконьерской добычи зараженных чумой серых сурков. Охота на энзоотичной по чуме территории повсеместно запрещена.

При выявлении эпизоотии чумы в природных очагах РФ проводится комплекс профилактических (противоэпидемических) мероприятий, направленный на снижение рисков заражения. В РФ благодаря работе противочумных учреждений эпизоотии чумы своевременно купируются и именно за счет этого обеспечивается эпидемиологическое благополучие по чуме в РФ. При регистрации эпизоотий чумы проводится вакцинация населения, что снижает риски возникновения эпидемических проявлений и гарантирует успешное лечение больных. В случае регистрации больного чумой проводится дополнительный комплекс противоэпидемических мероприятий по ликвидации эпидемического очага.

При добыче промысловых видов грызунов (сурки, суслики, луговые собачки, морские свинки), зараженных в природе чумой, происходит заражение человека (через порезы кожи, через укусы кровососущими членистоногими и др.). Браконьерство приводит к усилению контактов человека с источником инфекции и может привести к заражению чумой. Поэтому в зонах выявленных эпизоотий чумы отстрел и отлов животных запрещен и контролируется правоохранительными органами.

Роспотребнадзор ежегодно утверждает комплексные планы по оздоровлению и снижению рисков заражения чумой в эпизоотически активных природных очагах чумы РФ. Профилактические (противоэпидемические) мероприятия включают вакцинацию, поселковую и полевую дератизацию, поселковую и полевую дезинсекцию, ежегодно проводятся учения, направленные на повышение настороженности медицинских учреждений к выявлению случаев заражения человека чумой, ведется санитарно-просветительская работа с населением, проживающим в энзоотичных по чуме районах РФ.

*Подготовлено на основе материалов ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора