И бога глас ко мне воззвал что значит

Глаголом жечь сердца людей

Смотреть что такое “Глаголом жечь сердца людей” в других словарях:

Глаголом жечь сердца люден — Из стихотворения «Пророк» (1828) А. С. Пушкина (1799 1837): И Бога глас ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей». Смысл выражения: назначение истинного… … Словарь крылатых слов и выражений

глаголом жечь сердца — (иноск.) поучать, убеждать, распространять свет Ср. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею Моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей! А.С. Пушкин. Пророк. Ср. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. Деян.… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Глаголом жечь сердца — Глаголомъ жечь сердца (иноск.) поучать, убѣждать, распространять свѣтъ. Ср. Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли, Исполнись волею Моей, И, обходя моря и земли, Глаголомъ жги сердца людей! А. С. Пушкинъ. Пророкъ. Ср. И явились имъ раздѣляющіеся… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

жечь — гл. производить сногсшибательное впечатление, делать что л. эффектно (часто выражает восхищение мастерством автора излагать мысли) см. тж. жжош жечь напалмом глаголом жечь сердца людей (с) … Словарь сетевой лексики

ЖЕЧЬ — ЖЕЧЬ, жгу, ёшь [жьжё], жгут, д.н.в. не употр., прош. вр. жёг, жгла, несовер. 1. кого что. Истреблять огнем, предавать огню, подвергать действию огня. Неприятель жег на своем пути города. Жечь бумагу. || что. Заставлять гореть (для отопления,… … Толковый словарь Ушакова

“Пророк” — «ПРОРОК», одно из последних и наиболее значит. стих. Л. (1841), завершающее в его творчестве тему поэта. Метафорич. изображение поэта гражданина в образе пророка характерно для декабрист. поэзии (Ф. Н. Глинка, В. К. Кюхельбекер). Та же метафора… … Лермонтовская энциклопедия

Салтыков, Михаил Евграфович — один из выдающихся писателей той знаменитой плеяды (Тургенев, Гончаров, Достоевский), которая действовала в русской литературе с сороковых годов и до восьмидесятых. Эта плеяда не представляла почти ничего однородного: это были, большею частью,… … Большая биографическая энциклопедия

«Пророк» Александра Пушкина в сравнении с Библией

Классические тексты, прочитанные когда-то в детстве и благополучно забытые потом, любопытно порой перечитывать спустя много лет. Казалось бы, привычно-знакомое содержание может вдруг неожиданно открыться с совершенно неожиданной стороны. Для меня очередным примером такого неожиданного повторного прочтения стал пушкинский «Пророк»:

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился, —

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он, —

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

Давно известно, что поэт, сочиняя стихотворение, оттолкнулся от фрагмента 6-й главы книги пророка Исайи. Приведу его, поскольку в сравнении двух текстов и открывается то, что теперь меня «зацепило» у Пушкина:

Исаия 6:1-8 В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня.

И там и тут есть понимание автора о том, что его язык грязен. Ангел у Пушкина поступает радикально – вырывает проблему с корнем и вкладывает жало змеи. Впрочем, понятно, что проблема даже не в языке, важно изменить сердце – и тогда тот же язык, что говорил празднословно и лукаво, начнет говорить совсем другое.

Пушкин и здесь поступает радикально – не надеясь изменить испорченное сердце, ангел просто вырывает его, как и язык. Нет сердца – нет проблемы: он вкладывает вместо него пылающий уголь (очевидно, тот самый, с жертвенника) — чтобы жег и заставлял шевелиться жало во рту.

Пушкин использовал всю силу своего поэтического таланта, чтобы заворожить читателя силой созданных им образов – вырвал язык! Вырвал сердце! Вложил змеиное жало! Вложил уголь! Человек лежит мертвый – но чудесным образом оживляется, и зомби с углем вместо сердца идет говорить – во рту шевелится жало…

Поэт с одинаковой яркостью показал как свой литературный гений, так и собственное восприятие Бога из Библии. Не стоит обманываться внешней «библейской» картинкой – по своему восприятию Библии поэт на момент написания пророка недалеко ушел от подростковой «Гаврилиады». Тогда целью было сознательное кощунство, сейчас – поэтическое упражнение по мотивам ветхозаветных пророческих историй. Но искусство не врет – и поэт для духовного читателя своим текстом сам же поставил себе «диагноз», показал свое личное видение Бога.

Бог Пушкина – страшен. Человек для него – сырье для эксперимента, инструмент для выполнения определенной задачи. Чувств у него к человеку, судя по его жестам и методам работы, нет никаких. Хотя поэт и отталкивается от библейской истории, его Бог — это не Бог израильского народа. Это бог скорее одного из народов, окружавших израильтян – Хамос, Баал-Зебул (Вельзевул), Дагон. Это слишком хорошо узнаваемая бесчувственная жестокость типичного языческого бога.

Сравним поведение ангела у Исайи. Да, проблема с языком действительно стоит:

Иакова 3:5-6, 8 так и язык — небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает! И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда.

Бог в Библии также понимает, что основная проблема все же не в языке.

От Матфея 15:10-11, 19-20 И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте! не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. а исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет человека;

Вырвав язык, сердце не изменишь. Радикальность ангела у Пушкина слишком узнаваема – «нет человека — нет проблемы!» Вырвать с корнем и язык и сердце (то, что нельзя исправить) уничтожить вместе с проблемой самого человека – слишком узнаваемо, слишком предсказуемо, слишком по-человечески!

Господь в Библии потому и непостижим, что, радикально обходясь с грехом, не губит вместе с ним человека – носителя греха! Он работает с нечистым языком и испорченным сердцем, чудесным образом излечивая и преображая то и другое.

У Исайи ангел не вырывает языка, а касается губ углем с жертвенника. В худшем случае это вызовет лишь небольшой ожог. У Исайи ангел КАСАЕТСЯ углем губ, а не ПРИЖИМАЕТ его к ним – т.е. не ставит целью сжечь губы! В одном жесте видно проявление заботы и любви.

Господь во сне показывает Исайе свою славу – показывает Себя Самого! Понятно, что это картинка, образ, но даже она столь выразительна, что Исайя был потрясен! Даже ангелы вокруг Господа использовали большую часть крыльев, чтобы закрывать лица и ноги (жест, показывающий, что они не могли видеть его славы и не могли вынести осознания своего несовершенства в его присутствии). Но Его присутствие не подавляет! У Пушкина оживший зомби получает приказ-инструкцию – «иди и делай». У Исайи Господь спрашивает: «кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?» — дает свободу выбора человеку, видящему Его славу.

И не случайно Исайя реагирует на все виденное словами: «вот я, пошли меня!» Свободный выбор человека, с теми же самыми языком и сердцем – но получившего откровение, способное изменить его кардинально, и при этом оставить живым человеком…

От Луки 10:21 В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение.

Цель статьи – не в то, чтобы «лягнуть» великого поэта. Мой мотив лучше всего выражают эти слова Иисуса – кто я такой, чтобы мне в Библии был открыт такой характер Бога, которого там не сумел увидеть гениальный поэт и писатель? Слава и хвала Ему за Его милость!

Ситуации, подобные истории с пушкинским пророком – лишняя причина понять, как безмерно много было дано мне и прочим «младенцам», «не сильным», «не благородным», «не мудрым по плоти «…

Автор: Михаил Калинин

Нашли ошибку в статье? Выделите текст с ошибкой, а затем нажмите клавиши “ctrl” + “enter”.

И бога Глас ко мне воззвал

И бога глас ко мне воззвал

Почему стихи наиболее одарённых и совестливых русских поэтов оказываются пророческими?

В объяснении удивительных (а порой прямо-таки невероятных) совпадений изображаемого в стихах с событиями прошлого и будущего есть два существенных аспекта.

Первый связан с тем, что ход всех природных процессов подчинён Универсальным закономерностям. Существует Всеобщий Божественный Механизм, выделяющий среди всего сущего с его Правом на Существование то, что имеет Право на Жизнь с её вечными темами добра и зла, истины и лжи, красоты и уродства…

В проекции на изящную словесность это проявляется в постоянном интересе гениальных поэтов к вечным универсальным темам и сюжетам, например, теме преданности и любви к святыням, идеалам, и ненависти к их осквернителям, теме любви и страданий в её отсутствии, теме стремления к совершенству и самосовершенствованию и потери смысла жизни при угасании этого стремления, теме подобия судеб – индивидуальной, родовой, национальной…

В силу этого в произведениях гениев всегда можно найти аналогии событиям и сюжетам разных масштабов и времён.

Другой аспект связан с пророческими возможностями личностей наиболее одарённых по развитию тонкого чувственного уровня (то есть интуиции) и выделенных этим из общей массы людей.

Образы возможных в будущем событий формируются на тонком плане немного раньше их последующей реализации. Люди повышенной чувствительности могут воспринимать эти виртуальные образы и предвосхищать в своём творчестве контуры, фрагменты и детали будущих событий.

Несомненно, что Александр Сергеевич Пушкин обладал такой способностью проникать (особенно во взлётах интуитивных озарений) на довольно высокие уровни тонко-чувственного плана, что и объясняет пророческие элементы его творчества.

Осознание этого своего Божьего дара Пушкин отразил в известном стихотворении «Пророк»:

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый Серафим

На перепутье мне явился

Перстами лёгкими как сон

Моих зениц коснулся он:

Отверзлись вещие зеницы

…………………………….

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замерзшие мои

Вложил десницею кровавой

………………………………

Как труп в пустыне я лежал,

И бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

По злой иронии судьбы современные адепты Мировой масонской системы, умертвившей непокорного и вырвавшегося из-под их контроля Гения, до сих пор выставляют Пушкина как выдающегося представителя масонства.

Свидетельство этому – излюбленный братьями вольными каменщиками знак-символ – шестиконечная звезда на постаменте могилы Пушкина, поставленная против его воли и желания.

Это и усиленные старания найти, а если нужно и вложить (притянуть за уши) кабалистический смысл в значительные произведения Поэта, к примеру, в упомянутое стихотворение «Пророк»: тут, якобы, и ступени масонского посвящения, и 22 аркана Таро и прочая белиберда из репертуара насквозь кабалистической современной эзотерики.

Но, слава Богу, под воздействием Живой Воды Небесного Водолея начинает просыпаться исконно Русское Мировосприятие и самосознание у всех русскоязычных, желающих наконец-то стать Русскими, и вся двухвековая идеологическая шелуха, наваленная паразитирующими на Пушкине профессионалами, начинает обсыпаться. Величие его творчества всё более и более обозначается в изначальной чистоте и незамутнённости.

Выясняя Сокровенный смысл стихотворения «Пророк» в опоре на Систему Духовных Знаний, приходишь к выводу о том, что здесь изображён процесс раскрытия Духовного Восприятия, который напрямую связан с необходимостью исполниться Высшей Волей – быть в Духовном Созвучии с Творцом, постигая Мир с помощью Божественного Языка и проявляя себя в Живом Слове, не болтать, не ботать на фене и одесском жаргоне, не существовать, а «глаголом жечь сердца людей» – воистину ГЛАГОЛИТЬ – владеть Животворящим РУССКИМ Словом.

И, конечно же, выявить подлинную суть наследия Александра Сергеевича Пушкина можно будет только с помощью Динамической Системы Всеобщих Канонов Бытия – основы Истинного Сокровенного Мировоззрения, которое должно быть возрождено в наступившей новой эпохе Водолея и положено в основание всей жизнедеятельности земного человечества. Если же нам не удастся возродить в своих душах Мировоззрение Триединой Жизни (вместо ныне господствующих и вбиваемых правящей доктриной смертоносных Мировоззрений), то перспектив дальнейшего бытия на планете у земного населения нет вообще.

Вот почему каждый из нас, в ком ещё не погасла в душе Божья Искра, должен разобраться со своим мировоззрением не по прихоти САМОЗВАНЫХ духовных и светских земных властей, а потому что, говоря устами великого Пушкина, БОГА ГЛАС К ДУШЕ ВОЗЗВАЛ …

Александр Сергеевич Пушкин «Пророк»

Александр Сергеевич Пушкин «Пророк»

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился, —

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он, —

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

История создания

История стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Пророк» интересна тем, что предположительно, оно было лишь частью цикла, состоящего из четырех частей. Но три части остались загадкой. Они не дошли до наших дней или просто не были написаны. Впервые «Пророк» опубликовали «Московском вестнике» за 1828 год. М. П. Погодин утверждал, что «должны быть четыре стихотворения, первое только напечатано».

А.С. Пушкин «Пророк»: анализ стихотворения

Стихотворение «Пророк» было написано в 1826 году и сразу завоевало читательскую любовь, а фраза «глаголом жги сердца людей» стала «крылатой». Удивительно, что созданный в жанре «оды» пророк отличается по содержанию от классических произведений такого жанра. Авторы «од», как правило взывали к благодарности земной, к признанию у читателей, правителей и адресованы были людям, эта ода обращается к высшим силам, что и неудивительно — Александр Сергеевич Пушкин относился к земной славе прохладно, если не сказать равнодушно.

«Пророк» — это рассуждение о призвании творца, о его высшей миссии. Лирический герой стихотворения не хочет, чтобы высокое искусство служило земным страстям, но жаждет, чтобы оно возносило людей до небес, помогало им постичь суть явлений. О своем даре А. С. Пушкин говорит, как о дарении шестикрылого Серафима. Поэт пишет об испытаниях, которые ему пришлось пройти, чтобы осознать свое истинное призвание.

Стихотворение сталкивалось с критикой о том, что автор в нем восхваляет самого себя, но это ложное представление. Пушкин пишет о том, что все усилия человека могут не получить признания в его земной жизни, но есть и высшее признание — Сил Небесных. Чтобы подчеркнуть это, автор пишет в возвышенном стиле.

В качестве художественных приемов А.М. Пушкин использует устаревшие слова и выражения:

А союз И подчеркивает торжественность в этом произведении: «И их наполнил…», «и внял…», «и горний» и т. д. Автор использует яркие образные сравнения («легкими, как сон», «как у испуганной орлицы»). Кульминация произведения – новое рождение пророка описано с помощью противопоставления «грешного языка» «жалу змеи», а сердца – раскаленному углю.

Тему этого произведения впоследствии развивал М. Ю. Лермонтов, который тоже предавался философским размышлениям в своем творчестве.

Смоктуновский читает стихотворение «Пророк»

Иннокентий Михайлович Смоктуновский читает стихи Александра Сергеевича Пушкина в фильме «Вновь я посетил…» (Творческое объединение «Экран» 1982 год).

Стихотворение и анализ «Пророк»

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился, –

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он, –

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

Краткое содержание

Стихотворение «Пророк» было написано А.С. Пушкиным в 1826 году, опубликовано два года спустя, в 1828 году, в «Московском вестнике».

В центре сюжета – изможденный путник, едва волочащий ноги по «мрачной пустыне». На перепутье ему является «шестикрылый серафим» (божественный ангел) и слегка касается его «зениц». Путник открывает глаза, и его взору предстает то, что недоступно обыкновенному человеку.

Когда серафим прикоснулся к ушам будущего пророка – ему стали слышны совсем новые, незнакомые звуки.

Затем божий посланник вырывает у путника язык, вкладывая вместо него жало змеи. Этот образ автор использует неспроста. Во-первых, считается, что змея – это символ мудрости, а, во-вторых, острого, жалящего языка, как огня боятся те, кто не желает слышать правду.

Наконец, ангел вынимает из груди странника сердце, а вместо него помещает горящий уголь.

Завершив свой ритуал, божественный посланник покидает путника. Перенесший неимоверные страдания, лишенный всего человеческого, грешного, тот лежит на земле, подобно трупу. Внезапно с небес доносится воззвание Господа:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

Анализ

История создания

По своей сути это произведение не что иное, как размышление на философские темы: о миссии поэта и о роли поэзии в обществе.

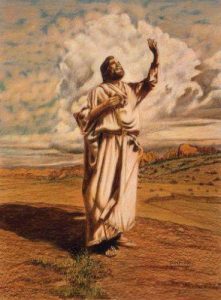

Пророк. Библейская живопись

Как и множество других гениальных творений, «Пророк» создавался Пушкиным в Михайловском. Толчком к его написанию послужило известие о трагической судьбе декабристов, пятеро из которых были казнены, а остальные сосланы в Сибирь. Поскольку, практически все эти люди были друзьями поэта, эта новость вызвала у него глубочайшее потрясение.

Незадолго до этого брат переслал Пушкину Закон Божий. Поэт настолько увлекся сюжетами из этой книги, что один из них решил сделать основой нового стихотворения. Выбранная им легенда гласила, что однажды пророк Исайя повстречал ангела, посланника Бога, серафима. Эта встреча стала для Исайи судьбоносной – ему открылась истина, и он стал проповедовать смертным Закон Божий.

При написании «Пророка» Пушкин старался не уходить далеко от сюжета, и ему это удалось. Только вместо пророка, который повстречал серафима, автор подразумевал поэта, которого ждало перерождение для духовного служения людям и отечеству. Призванием, как пророка, так и поэта, Пушкин считал особую просветительскую миссию, способность донести до масс правду без каких-либо искажений. Поэт верил в святость искусства и считал, что оно не должно подчиняться политике.

Персонажи и образы

В начале произведения перед читателем предстает обычный человек, томящийся в пустыне (пустыню нужно рассматривать, как неволю поэта). В финале он перерождается в пророка, наделенного особой миссией.

Несмотря на то, что образ пророка напрямую связан с евангельским героем, для пророка-поэта Пушкиным обозначена иная задача. Поэт, как пророк, должен глаголом жечь сердца людей, раскрывать перед ними всю красоту поэзии. Полное перерождение дает ему право осуществить эту цель.

Осознавая, что простой поэт не наделен способностью Исайи открыть людям истину, автор вводит в произведение образ серафима, посланного Богом. Ангел совершает действия, направленные на перерождение героя, и это перерождение сопровождается невыносимой болью и мучениями.

В последних строках слышится наставление Бога, которое определяет жизненный путь и цель, которую должен выполнить пророк.

Композиция

В стихотворении прослеживается классическая линейная композиция со всеми сопутствующими элементами.

В экспозиции читатель знакомится с человеком, бредущим по пустыне.

Завязка представляет собой встречу путника с серафимом.

Развитие действия начинается с манипуляций ангела, преображающих человека.

Кульминация показывает, как обессилевший от боли, новоиспеченный пророк, словно труп, лежит на земле.

Развязка представлена напутствием Бога своему новому посланнику.

Условно стихотворение можно поделить на три части. В каждой из них происходит постепенное перерождение героя. Сначала он «влачится» по пустыне, этим выражением автор дает понять, что поэт находится в духовном поиске. Далее, «на перепутье» ему встречается серафим. Поскольку в пустыне однозначно не может быть никаких перепутий, Пушкин специально обозначает его, чтобы показать, что поэту необходимо сделать правильный выбор.

Во второй части происходит преображение героя. У него появляется особый взгляд на мир и чуткий слух, позволяющий услышать до этого неслышимое. Он лишается грешного языка и человеческого сердца. Заканчивается произведение призывом Бога проповедовать людям истину.

Стихотворение относится к литературному направлению классицизм. Здесь четко обозначены время и место действия. Но, поскольку повествование ведется от лица героя, то эмоции, переживаемые им, говорят о том, что в произведении присутствуют и элементы романтизма.

По роду стихотворение относится к философской лирике. По жанру его можно назвать элегией или духовной одой.

Размер и средства художественной выразительности

«Пророк» написан четырехстопным ямбом, размером, который характерен для произведений Пушкина периода его творческой зрелости.

Автор использовал перекрестную рифму в первых четырех строках, парную – в следующих четырех и кольцевую – в последующих строках. Этот прием выбран сознательно, чтобы разнообразить произведение, сделать его сложнее и многослойнее.

Если говорить о средствах художественной выразительности, то здесь в достаточном количестве метафор: «неба содроганье», «угль, пылающий огнем», «глаголом жги сердца людей», «духовной жаждою томим»; эпитетов: «шестикрылый», «грешный», «десницею кровавой», «трепетное сердце»; сравнений: «как у испуганной орлицы», «как труп», «легкие как сон».

Также используется аллитерация: «ОтверЗлись веЩие ЗениЦы», «И гаД морСких поДвоДный хоД»; возвышенный стиль произведению придают старославянизмы: «вещий», «десница», «уста», «зеницы» и церковные слова: «серафим», «зеницы», «десница», «уста», «восстань», «виждь», «внемли».

В стихотворении очень много глаголов, благодаря которым читатель ощущает стремительность действия. Также они делают повествование необыкновенно жизненным и ярким.

Проблематика и основная идея произведения

Чтобы понять, какую проблему поднимал Пушкин в стихотворении, читателю стоит обратить внимание на взаимоотношения пророка и окружающего мира. Пророк стремится все делать во благо общества, так как в этом заключается его прямая миссия. Но, в начале произведения читатель видит совсем иной образ – отверженный герой бесцельно бредет по пустыне. Только с постепенным приобретением божественного предназначения ему открывается его истинная задача – доносить до людей истину, дарить прекрасное миру.

Таким образом, автор затрагивает проблему честного, открытого творчества. Главную мысль произведения Пушкин вложил в уста Бога: цель пророка (поэта) – в раскрытии своего таланта, в том, чтобы дать почувствовать людям всю силу и красоту поэзии.

Идея стихотворения заключена в том, что поэт своим творчеством должен зажигать сердца людей, не снимая с себя ответственности, возложенной Богом.