Игра в имитацию что написано в конце

«Игра в имитацию»: Биографическая головоломка

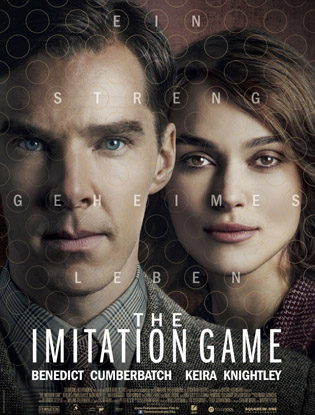

Игра в имитацию. Реж. Мортен Тильдум, 2014

Конец 30-х годов. Самой большой проблемой британской «Правительственной школы кодирования и шифрования» (GC&CS) была Энигма — машина, которую немцы использовали для шифровки всей внутренней коммуникации в армии и во флоте. Все сообщения — от сводок погоды до секретных планов захватов и расположения войск — проходили через Энигму. Британцам удавалось перехватывать эти сообщения, но пользы от них было мало. Если в 37-м году кое-что удавалось интерпретировать, то к началу Второй мировой войны немцы усовершенствовали код, сделав дешифровку невозможной.

Работа над взломом Энигмы потребовала расширения аппарата GC&CS, и руководитель школы командир Аластер Деннистон принял на службу молодого кембриджского математика и криптолога Алана Тьюринга. В команде с другими специалистами он должен был разгадать принцип работы Энигмы. Хотя «в команде» — громко сказано. Командная работа не являлась его сильной стороной.

По природе своей замкнутый и высокомерный во всем, что касалось математики, Тьюринг не думал вливаться в какой-то там коллектив специалистов по дешифровке. Биограф Тьюринга Эндрю Ходжес, книга которого легла в основу сценария «Игры в имитацию», писал, что состав GC&CS на момент прихода Тьюринга был довольно разнородным, и ученых-математиков и профессиональных криптологов в нем было мало, а точнее, почти не было. Поэтому первое, что делает экранный Алан Тьюринг, получив право руководить рабочей группой, это увольняет всех лингвистов со словами: «Вы посредственные лингвисты и решительно никакие дешифровщики!» Тьюринг в исполнении Камбербэтча — заносчив и остр на язык, иногда совершенно лишен эмпатии, но одновременно предельно уязвим и обнажен перед жестокостью социальных систем. Окружающие находятся с ним либо в конфронтации, либо избегают его. Приспособиться к его характеру удается только Джоан Кларк (Кира Найтли), которая становится его коллегой, верным другом и даже на короткий период его невестой.

Создать образ ученого такого масштаба нелегко: одно неосторожное движение и можно нечаянно вырезать его по лекалу гения-безумца. Вряд ли актеру в подобной роли захочется, чтобы его подозревали в копировании Шерлока, Шелдона или Нэша. Видеозаписей Тьюринга нет, поэтому изобретать его пришлось по осколкам чужих воспоминаний и по его собственным письмам: характер собирался по кусочкам, как пазл. Тильдум, Мур и сам Камбербэтч признаются, что им пришлось немало экспериментировать. Надо сказать, что в итоге получился очень самостоятельный герой, которого на протяжении всего фильма не приходится сравнивать с другими учеными в истории кино.

«Алан Тьюринг был помешан на головоломках, на играх, так что и весь фильм должен был стать головоломкой», — рассказывает Грэм Мур о своем сценарии. Еще в детстве, когда Мур был увлечен математикой и информатикой и ездил по компьютерным летним школам, у него появилась мечта прославить имя Тьюринга.

Мур поработал звукоинженером, попробовал себя в роли сценариста ситкомов, написал исторический роман. Он утверждает, что все еще чувствует себя в некотором роде инженером. Возможно, это его откровение оправдывает предсказуемость некоторых эпизодов «Игры в имитацию», но оставим в стороне замечания о шаблонности некоторых поворотов сюжета. В конце концов, ее сложно избежать, снимая фильм об открытии, которое изменило мир. Создателям подобных экранизаций так или иначе приходится сталкиваться с необходимостью бюлеровских Aha-эффектов. И этот фильм не обошла ловко ввернутая в сюжет случайность, благодаря которой герой, наконец, получил право воскликнуть «эврика!».

Зато остроумные диалоги и замысловатый параллельный монтаж, соединяющий воедино три разных периода жизни Тьюринга — его юношество и учебу в Шерборнской школе, военные годы работы в Блетчли-парке и арест в 50-х — насыщают пространство фильма необходимым напряжением и разглаживают все стереотипные стилистические складки.

Игра в имитацию. Реж. Мортен Тильдум, 2014

По словам Камбербэтча «Игра в имитацию» — это кино о секретах, о тайнах, о становлении человека и о том, что есть человеческое (human). Я бы сказала, что этот фильм еще о том, что система делает с человеческим. Мне бы не хотелось говорить, что это фильм о том, что делает система с гением. Существует множество примеров, когда гении отлично приспосабливались к системам — к школе, к свойствам тех научных структур, в которых они работали, к государственным строям и всему прочему.

Алан Тьюринг хотел заниматься криптологией и математикой. Государственные тайны интересовали его меньше всего, но во время войны он невольно оказался автором гениального устройства, которое должно было помочь человечеству в борьбе с нацистами. В этих обстоятельствах он подвергся мощному испытанию системой: жесткие временные рамки, пристальное внимание британских спецслужб и коллег, которые возлагали на него ответственность за жизнь ежедневно гибнущих за пределами Блетчли-парка людей. Но даже в этом состоянии эмоционального хаоса он все же закончил свое изобретение. Жизнь Тьюринга — пример противления человеческого системе. Это отчаянная попытка показать системе, что ни физическая сила, ни власть предубеждений не могут управлять миром, что нельзя отменить человеческую природу, нельзя аннулировать воспоминания и растоптать человеческую волю. Право быть таким, какой ты есть, делать то, что ты хочешь делать, отстаивается в этом фильме с первой до последней минуты, с первых же слов монолога Алана Тьюринга, которым открывается «Игра в имитацию»: «Вы будете слушать меня внимательно и не будете меня осуждать».

Все, что вы не знали о фильме «Игра в имитацию»

5 февраля в российский прокат выходит фильм Мортена Тильдума, главную роль в котором играет один из самых обласканных актеров современности и будущий отец, Бенедикт Камбербэтч.

Кинолента рассказывает об английском математике и логике Алане Тьюринге, который помогает взломать код Энигмы, портативной шифровальной машины, использовавшейся для шифрования и дешифрования секретных сообщений Третьего рейха во время Второй мировой войны. Фильм является экранизацией книги Эндрю Ходжеса «Алан Тьюринг: Энигма» (1992). Главные роли исполняют Бенедикт Камбербэтч и Кира Найтли.

На сегодняшний день в кармане у этого фильма уже 39 побед на различных кинофестивалях и 88 номинаций, из них 8 приходится на «Оскар», в том числе за «Лучший фильм», «Лучшую режиссерскую работу», «Лучшую мужскую роль».

В одном из интервью Бенедикт Камбербэтч рассказал, что одну из финальных сцен фильма пришлось неоднократно переснимать по его вине, он запарывал дубль за дублем. Дело в том, что актер никак не мог взять себя в руки и перестать плакать. Бенедикт признался, что за время съемок очень полюбил своего персонажа и не хотел с ним расставаться, так как подобные сильные и впечатляющие роли попадаются нечасто.

27 ноября, в преддверии премьеры фильма The New York Times опубликовали оригинальный кроссворд 1942 года из The Daily Telegraph, с помощью которого Блетчли-парк, главное шифровальное подразделение Великобритании, набирали дешифровщиков. Правильно решившим кроссворд The New York Times обещали путешествие на двоих в Лондон с посещением Блетчли-Парк.

Чтобы усилить внешнее сходство актеров с настоящим Аланом Тьюрингом, Алекс Лоутер (он играет математика в молодости) и Бенедикт Камбербэтч носили зубные протезы, которые являлись копиями оригинальных вставных зубов Тьюринга.

Кстати, Бенедикт Камбербэтч и Алан Тьюринг являются очень-очень дальними родственниками. Связь семьи мужчин потеряли где-то в 14 веке.

В 2011 году сценарий фильма возглавил ежегодный Черный список лучших не запущенных в производство голливудских сценариев.

Обратите внимание на интерьер дома Тьюринга в фильма. Периодически там мелькают черепашьи панцири, что является отсылкой к более поздним работам математика, когда он доказал, что чрезвычайно сложные биологические образования могут происходить от простых программ, то есть от простого изменения в ДНК. Эта теория имела серьезное значение для понимания эволюции и объяснения возникновения жизни.

Бенедикт Камбербэтч получил степень бакалавра по специальности драматическое искусство в университете Манчестера, в том же университете, где Алан Тьюринг продолжил работу после войны.

В фильме подруга Джоан (Кира Найтли) Хелен упоминает, что оператор Энигмы использовал имя своей девушки Cilly, как первое слово каждого сообщения, которое он посылал. Позже команда Блетчли-парка использовала слово «cilly» как синоним предсказуемости и недальновидности. Ведь благодаря именно этому слову удалось взломать код Энигмы.

Весь фильм Марк Стронг, он играет генерал-майора Стюарта Мензис, носит синий полосатый костюм, который является аутентичным костюмом 1940 года. Эта одежда была выбрана не случайно, по мнению, команды фильма, такой наряд создавал «тот самый, правильный образ главаря банды».

Рецензия на фильм Игра в имитацию от Алексей Богданов

Фильм “Игра в имитацию» притягательная для зрителя хотя бы потому, что в основе сюжета реальная история. В центре сюжетной линии – Алан Тьюринг, талантливейший математик. Собственно, именно ум этого человека и есть главный герой ленты. Разведка британского центра кодов и шифров нанимает Алана и его команду для сверхважного задания – взлома сверхсекретного хода. Разгадка имела невероятно высокую цену: на кону стояли жизни многих людей. Немаловажный сюжетный оттенок в фильме играла и нетрадиционная сексуальная ориентация математика. В те времена лояльности к этому факту человеческой жизни было не то, чтобы мало… Героя Камбертэча привлекли к уголовной ответственности именно за его любовные предпочтения. Личная драма, как без нее обойтись даже в столь насыщенном другими линиями фильме. Картину снял американский режиссер Мортон Тильдум. Первые оглушительные аплодисменты фильм взял на фестивале в Торонто, при чем, не только рядовой зритель оценил ленту, но и ценители кинематографа отметили хорошую работу. Нельзя не отметить приятный и, к сожалению, редкий для американского кино факт – русские в фильме показаны с самой уважительной стороны. Здесь же историческая справедливость соблюдена, и на экране мы увидим даже празднование Великой Победы в Союзе. Ещё один несомненный «плюс» фильма – это некоторое признание в любви математике, если хотите. Каждый человек, не стесняющийся своего скудоумия в этой области, после просмотра фильма, возможно, изменит этой браваде. Величие математической науки и разума человека – одна из главных мыслей «Игры в имитацию». Смотреть и ещё раз смотреть! И даже не из-за любви к Камбертэчу, а из-за желания увидеть хорошее кино с отличным сюжетом и не пустой главной мыслью.

Игра в имитацию

Социальное происхождение Алана Тьюринга восходило к древнему дворянскому роду. Его предки — купцы, солдаты и священнослужители — принадлежали к среднему классу, но не могли прочно обосноваться в одном месте. Многие из них завоевали своё положение в обществе во время колониальной экспансии Великобритании.

Отец Алана — Джулиус Тьюринг — служил в Индии в качестве помощника сборщика налогов, магистрата, главного помощника сборщика налогов. Мать Алана — Этель Сара Стоуни — происходила из протестантской ирландской семьи.

Алан появился на свет 23 июня 1912 года в лондонском роддоме в Пэддингтоне. Затем отцу пришлось вернуться в Индию, чтобы занять новую должность и оставить миссис Тьюринг с двумя сыновьями — младенцем Аланом на руках и его четырёхлетним старшим братом Джоном. В сентябре 1913 года она также покинула своих детей. Мистер Тьюринг оставил сыновей на попечении друга семьи — отставного полковника Уорда и его жены.

Алан учился в частной школе, основной целью которой было подготовить учеников для поступления в Кембридж. Алан не особо хорошо вписывался в систему. Тем не менее к концу обучения он смог неплохо сдать экзамены по гуманитарным предметам, и более успешно — по математике и естественно-научным дисциплинам. Алан поступил в Королевский Колледж Кембриджского университета, одним из самых известных выпускников которого был экономист Джон Мейнард Кейнс.

Давид Гильберт сформулировал проблему, требовавшую ответа на вопрос: в чём, в принципе, заключались пределы возможностей аксиоматической системы, подобной представленной в «Принципах математики» Бертрана Рассела. Существует ли способ выяснить, что могло быть доказано, а что нет в рамках подобной теории? Подход Гильберта назвали формалистским, поскольку он пытался интерпретировать математику через формализацию, которая превращает её из системы знаний в игру наподобие шахмат, со знаками и формулами, в которую играют по фиксированным правилам.

На конгрессе 1928 года Гильберт представил формулировку своих вопросов. Во-первых, можно ли назвать математику полной в том смысле, что для каждого осмысленного утверждения (например, «всякое натуральное число есть сумма четырёх квадратов целых чисел») существует своё доказательство или опровержение. Во-вторых, можно ли назвать математику непротиворечивой или последовательной в том смысле, что утверждение «2 + 2 = 5» ни при каких условиях не могло быть получено в результате ряда операций, соответствующих правилам вывода. И, в-третьих, является ли математика разрешимой? Под этим имелось в виду, существовал ли определённый метод, который мог бы в принципе быть применён к любому утверждению и который гарантировано сможет ответить на вопрос, является ли утверждение верным. В 1928 году ни одна из этих проблем не была решена. Однако Гильберт был уверен: ответ на каждый из его вопросов в результате окажется положительным.

Однако, на том самом съезде юный чешский математик Курт Гёдель представил результаты своей работы, наделавшей немало шума. Гёделю удалось доказать теорему о неполноте арифметики, которая гласила: не каждая определённая математическая проблема доступна строгому решению. Фактически Гёделю удалось доказать, что формулы его системы могут быть закодированы в виде целых чисел. Таким образом, целые числа могли представлять собой утверждения о них самих. В этом и заключалась основная идея его работы.

Затем он продолжил своё исследование и показал, как сами доказательства могут быть закодированы в виде целых чисел. Таким образом, он получил целую теорию арифметики, закодированную в самой арифметике. Здесь он использовал идею, что, если математика рассматривается лишь как игра знаков, значит, в ней могут быть также задействованы и числовые знаки, то есть цифры. Гёделю удалось доказать, что свойство «доказуемости» ровно настолько же арифметическое, как и свойства квадрата или прямоугольника.

В результате такого кодирования стала возможной запись арифметических высказываний, ссылающихся на самих себя, как в случае, когда человек говорит «Я говорю неправду». Более того, Гёделю удалось построить одно особое суждение, которое обладало таким свойством и в сущности заключалось во фразе «Это высказывание нельзя доказать». Из этого следовало, что данное суждение не имело доказательства своей верности, поскольку в таком случае возникло бы противоречие. Однако по той же причине назвать его неверным тоже не представлялось возможности. Подобное высказывание не могло быть доказано или опровергнуто методом логической дедукции из аксиом, таким образом, Гёдель доказал неполноту арифметики, которую Гильберт обозначил в одном из своих вопросов.

Тем не менее удивительным свойством особого высказывания Гёделя оставалось то, что в силу своей «недоказуемости», в некотором смысле оно было верным. Но чтобы назвать его верным, требовался наблюдатель, который мог бы взглянуть на систему со стороны. Работая в пределах системы аксиоматики, подобное представлялось бы невозможным.

В конце 1936 года Алан Тьюринг опубликовал свою самую известную работу — «О вычислимых числах применительно к проблеме разрешимости». В ней Тьюринг переформулировал теорему Гёделя о неполноте, заменив универсальный формальный арифметический язык Гёделя на простые гипотетические устройства, которые впоследствии стали известны как машины Тьюринга.

Он доказал, что подобная машина была бы способна произвести любые математические вычисления, представимые в виде алгоритма. Далее Тьюринг показал, что не существует решения Entscheidungsproblem (проблемы разрешимости), сперва доказав, что проблема остановки для машины Тьюринга неразрешима: в общем случае невозможно алгоритмически определить, остановится ли когда-нибудь данная машина Тьюринга.

После начала Второй мировой войны Алан работал в Блетчли-парке, где принимал активное участие во взломе немецких шифров. Изучая поток зашифрованных сообщений, опытный глаз может сказать, что такие-то вещи «кажутся вероятными», но сейчас, когда целью является серийное производство, необходимо перевести зыбкие, интуитивные оценки в нечто более точное и механистическое. Основа психического аппарата, необходимая для этого, была создана в восемнадцатом столетии. Английский математик Томас Байес понял, как описать математически концепцию «обращённой вероятности» — это термин для того, чтобы переставить местами причину и следствие — по известному факту вычислить вероятность того, что следствие было вызвано данной причиной.

Основная идея представляет собой не что иное, как простой расчёт «вероятности» причины, который люди постоянно применяют, даже не задумываясь об этом. Классическое представление его выглядит так: предположим, что у нас есть два одинаковых ящика, в одном находятся два белых и один чёрный шар, в другом — один белый и два чёрных шара. Нужно угадать, в каком ящике находится какой набор шаров. Допускается даже эксперимент — можно сунуть руку в каждый из ящиков и вынуть по шару (конечно, не заглядывая внутрь). Если вынимается белый шар, то здравый смысл подсказывает, что два раза более вероятнее, что он вытащен из ящика с двумя белыми шарами, чем из второго ящика. Теория Байеса дала точный расчёт этой идеи.

Одна из особенностей этой теории заключалась в том, что она опиралась не на происходящие события, но на изменения отношения. На самом деле, было очень важно помнить о том, что эксперименты могут только создать относительные изменения «вероятности», но не абсолютные значения. Сделанный вывод всегда будет опираться на априорную вероятность, которую экспериментатор держал в уме в начале эксперимента.

В 1945 году король Георг VI наградил Тьюринга орденом Британской империи за его военную службу, но этот факт оставался в секрете многие годы.

После окончания войны Тьюринг хотел «создать мозг». Его использование слова «мозг» полностью соотносилось с его смелой апелляцией к «состоянию ума» десятью годами ранее. И если структуру машины Тьюринга можно было уподобить «состоянию ума», тогда её физическое воплощение можно было уподобить мозгу.

Идея Тьюринга была в следующем: что бы ни делал мозг, он делал это благодаря структуре своей логической системы, а не потому, что находится внутри человеческой головы или является губчатой тканью, созданной из биологических клеток особого типа. И, коль скоро это было так, значит, подобную логическую структуру можно было воспроизвести и в других средствах, воплощённых другими физическими механизмами.

Расчёт дзета-функции, нахождение корней из уравнений седьмой степени, большие системы уравнений, возникающие в теории электрической цепи, — всё это могла выполнить одна машина. В 1945 году это было за пределами понимания для большинства людей, но не Алана Тьюринга.

Нам не нужно иметь бесконечное множество разных машин, выполняющих разные задачи. Одной-единственной будет достаточно. Инженерно-техническая проблема производства разных машин для разных задач заменяется офисной работой «программирования» универсальной машины для выполнения этих задач. Всё, что делает мозг, могло в принципе быть представлено, как «дескриптивное число» на ленте Универсальной машины. Такова была его концепция.

Алан описал своему помощнику универсальную машину из «Вычислимых чисел» и её «ленту», на которой должны были храниться инструкции. И они вместе начали раздумывать над способами, позволяющими получить «ленту», которая могла бы хранить такую информацию. Вот так и случилось, что на этой удалённой станции новой Империи радиотехнической разведки, работая с одним помощником в маленькой хижине и обдумывая свои идеи в свободное время, английский гомосексуалист, атеист и математик замыслил компьютер.

Имелось одно практическое соображение, позволявшее провести чёткое разграничение между аналоговым и цифровым подходом. Это был вопрос о том, что происходит, когда достигнута повышенная точность. Спроектированная Тьюрингом машина для расчёта значений дзета-функции могла бы отлично проиллюстрировать этот вопрос. Она предназначалась для расчёта значений дзета-функции в пределах определённой точности вычислений.

Если бы он затем обнаружил, что эта точность не позволяет исследовать гипотезу Римана и требует другого десятичного разряда, то это могло повлечь за собой полное перепроектирование физического оборудования — с большими по величине зубчатыми колёсами или гораздо более выверенной балансировкой. Каждый шаг вперёд по повышению точности требовал бы нового оборудования. И, наоборот, если бы значения дзета-функции вычислялись «цифровыми» методами — с помощью карандаша, бумаги и настольных счётных машин — тогда повышение точности вычислений увеличивало объём работы в сто раз, но не требовало никаких других физических аппаратов.

Алан Тьюринг был предан цифровому подходу, вытекающему из концепции машины Тьюринга, с упором на его потенциальную универсальность. Ни одна аналоговая машина не могла претендовать на универсальность, такие устройства создавались, чтобы быть физическими аналогами конкретных систем с определёнными задачами. Следовательно, его идеи должны были найти своё место среди проектов цифровых вычислительных машин и составить им конкуренцию.

На выборах в июле 1945 г. Тьюринг голосовал за лейбористов. «Время для перемен», — сказал он расплывчато потом. Война принудила к планированию и государственному контролю, и Лейбористская партия предлагала сохранить то, что Черчилль предлагал ликвидировать. В его взглядах всё ещё было больше общего с демократическим индивидуализмом Джона Стюарта Милля, чем с планировщиками 1945 г.

В 1945 г. Алана Тьюринга пригласили в Национальную физическую лабораторию для участия в проекте создания универсальной вычислительной машины. Алан рассматривал различные предложения по сохранению данных, считая, что «обеспечение надлежащего хранилища — ключ к цифровой вычислительной машине». По его мнению, проблема создания большой памяти, доступной в разумно короткий срок, гораздо более важна, чем проблема выполнения таких операций, как умножение на высокой скорости.

В его философии представлялось расточительностью, если не сумасбродством, производить операции сложения и умножения с помощью дополнительных устройств, коль скоро их можно было заменить командами (инструкциями), сводящимися к более простым логическим операциям ИЛИ, И либо НЕТ. Для Алана Тьюринга умножитель был довольно утомительным техническим элементом; сущностным для машины он считал систему логического управления, которая черпала команды (инструкции) из памяти и приводила их в действие.

В мае 1949 г. Алан Тьюринг согласился работать в Манчестерском университете. Его назначили заместителем директора «Вычислительной лаборатории королевского общества». Директором лаборатории должен был стать Макс Ньюман, а спонсором — Королевское общество.

Между тем теоретическая сторона развития компьютерной техники стала общественным достоянием. В 1948 году Норберт Винер опубликовал книгу под названием «Кибернетика», определяя это слово, как «наука о связи, управлении и контроле в машинах и живых организмах». То есть он описывал мир, в котором информация и логика были превыше энергии или состава материалов. Винер считал Алана кибернетиком. На самом деле Алан и Винер придерживались схожих интересов, однако у них были разные перспективы.

Кибернетика привлекла внимание, и Алан был вынужден выступать в защиту своих интересов. Движущей силой стал Майкл Поланьи, венгерский эмигрант, который был деканом факультета физической химии в манчестерском университете с 1933 по 1948 года, а после стал председателем «социальных исследований», которые были специально созданы, чтобы осуществить его философские амбиции. Поланьи давно был в оппозиции с плановыми науками. В частности, он ухватился за теорему Гёделя и хотел доказать, что разум способен на нечто большее, чем машина.

Карл Поппер, придерживающийся похожих взглядов, заявил в 1950 году, что «только человеческий мозг может придать значение бессмысленным полномочиям вычислительной машины». Поппер и Поланьи считали, что у людей есть неотделимая «ответственность» и что наука существует только в силу сознательных и ответственных решений. Поланьи утверждал, что наука должна существовать на нравственной основе. Было что-то воспитательное в слове «ответственность».

Я полагаю, что через пятьдесят лет станет возможно программировать компьютеры, способные хранить примерно 109 единиц информации. Будет возможно так хорошо научить их играть в имитацию, что средний «допрашивающий» не преуспеет более чем в 70% случаев в выявлении машины после пяти минут разговора. Изначальный вопрос «способна ли машина мыслить» я считаю бессмысленным и не заслуживающим обсуждения. Тем не менее я считаю, что к концу века использование слов и общие представления настолько переменятся, что можно будет говорить о мышлении машин, не ожидая встретить противоречие.

Данные условия («средний», «пять минут», «70%») не представляются особо строгими. Гораздо важнее, что «игра в подражание» позволяет задавать вопросы о чём угодно, а не только из области математики или шахмат. Здесь отразился интеллектуальный вызов по принципу «всё или ничего», который был брошен в самый подходящий момент.

Поколение первопроходцев в новых науках информатики и коммуникаций — такие люди, как фон Ньюман, Винер, Клод Шеннон и сам Тьюринг, объединившие широкий взгляд на науку и философию с опытом Второй мировой войны, уступало место второму поколению, которое обладало административными и техническими навыками для создания собственно машин. Широкий взгляд и направленные на краткосрочную перспективу технические навыки имеют мало общего — в этом заключалась одна из проблем Алана.

Тьюринг был знаком с лекциями Шредингера 1943 года, в которых путём логического рассуждения выводился постулат о том, что генетическая информация должна храниться на молекулярном уровне и что квантовая теория молекулярных связей способна объяснить, как данная информация сохраняется на протяжении тысяч миллионов лет. Проблема Тьюринга состояла не в том, чтобы последовать за рассуждениями Шредингера, а в том, чтобы найти параллельное объяснение тому, как химический «бульон», при условии, что гены в самом деле производят молекулы, способен породить биологическую систему. Он задавался вопросом, как информация из генов переводится в действия. Подобно вкладу Шредингера, изыскания Тьюринга основывались на принципах математики и физики, а не на эксперименте — это была работа учёного ума.

В 1951 году, на выборах, которые состоялись 15 марта, он стал членом Королевского общества. Тогда упоминались его работы на вычислимых числах, которые были сделаны пятнадцать лет назад. Алана это позабавило, и он написал, что они действительно не могли сделать его членом Королевского общества, когда ему было двадцать четыре.

После его смерти в доме были найдены купленные им билеты в театр. Он также написал письмо, которое не успел отправить, в котором соглашался приехать на приём, устраиваемый Королевским обществом 24 июня, он поел и оставил немытую посуду. Ничто из этого не могло пролить свет на причину его смерти. Тело Алана Тьюринга кремировали 12 июня 1954 года. На церемонии присутствовали его мать, брат и Лин Нейман. Прах развеяли над теми же садами, что и прах его отца. Могильный памятник устанавливать не стали.

Понравился ли пересказ?

Ваши оценки помогают понять, какие пересказы написаны хорошо, а какие надо улучшить. Пожалуйста, оцените пересказ:

Что скажете о пересказе?

Что было непонятно? Нашли ошибку в тексте? Есть идеи, как лучше пересказать эту книгу? Пожалуйста, пишите. Сделаем пересказы более понятными, грамотными и интересными.