Инфильтрация что это в медицине простыми словами

Инфильтрат

Инфильтрат — это скопление в тканях организма клеточных элементов, несвойственных для этой области, а также крови и лимфы. Его формирование сопровождается увеличением ткани в объеме, она уплотняется, меняет цвет, в очаге ощущается болезненность.

Лечение и прогноз этого состояния зависят от вида и причины его возникновения:

В медицине выделяется еще несколько разновидностей этого состояния.

Представляет собой скопление различных клеток в легочной ткани. При этом ткань уплотняется, увеличивается в объеме, а работа органов дыхания затрудняется. Причина образования инфильтрата легкого — проникновение инфекции и паразитов (аскаридоз), развитие опухоли, аллергический процесс.

Для определения патологии решающую роль играет рентгенологическое обследование. Также назначаются анализы крови для определения природы болезни и возможных возбудителей.

Лечение зависит от причины патологии. Терапию назначает врач-пульмонолог.

Инфильтрат после операции — это осложнение, возникшее в результате хирургического вмешательства. Причина развития патологии — инфицирование и травматизация тканей.

Также возникновению инфильтратов способствует нарушение кровообращения в области вмешательства и сниженная сопротивляемость инфекциям в послеоперационном периоде.

Патология развивается постепенно. Она обнаруживается на первой или второй неделе после операции. У человека поднимается температура, появляются боли в области брюшной полости, возникает задержка стула. В области вмешательства врач определяет болезненное уплотнение.

Инфильтрат опасен остановкой затягивания послеоперационной раны и ее нагноением, поэтому сразу при его обнаружении хирург назначает антибиотикотерапию.

Патология развивается на месте подкожных или внутримышечных уколов. Чаще всего инфильтрат возникает после инъекций в ягодичную мышцу: появляется болезненность, при пальпации обнаруживается уплотнение. Кожа краснеет, температура поднимается до субфебрильных цифр.

Причиной развития становится нарушение правил постановки уколов (тупые иглы, быстрое введение препарата, частые инъекции в одну и ту же область, несоблюдение правил асептики).

Для лечения инфильтрата используются местные средства (йодная сетка), методы физиотерапии (электрофорез), УВЧ и антибиотикотерапия.

Это осложнение острого аппендицита, которое проявляется в виде спаянных между собой тканей аппендикса с органами, расположенными поблизости (слепая кишка, тонкая кишка, сальник).

Образование формируется на 2–5 день от начала болезни. После формирования инфильтрата острую боль в правой подвздошной области сменяет тупая и ноющая. В крови также определяется воспаление (повышенное СОЭ, лейкоцитоз). Температура поднимается до субфебрильных цифр. Со временем уплотнение может нагноиться или рассосаться. Образование лечится консервативным путем: врач назначает антибиотики, физиотерапевтические процедуры. Через 2 месяца проводится плановая аппендэктомия.

Диффузные и очаговые изменения – что это?

Диффузные и очаговые изменения – что это, в чем разница

В заключении ультразвукового исследования при выявлении патологии врач может указывать наличие очаговых или диффузных изменений. Это диагностические критерии, описывающие степень поражения органа при разных заболеваниях.

При УЗИ врач должен определить, в каком состоянии находится орган. Внимательно его осматривая, специалист делает вывод – патология или норма. Если орган нормальный, то он просто описывается, на чем все заканчивается.

Если же при исследовании видно отклонение, то определяется степень поражения органа. Врач должен ответить на вопрос, какие имеются изменения – очаговые или диффузные.

Диффузные и очаговые изменения – в чем разница

Следует уточнить, что деление на очаговые и диффузные изменения условное. Оно помогает в работе специалистов для лучшего понимания картины заболевания.

Диффузные – это поражение всего органа. Какую бы часть не исследовал врач, он видит патологические изменения. Орган полностью отличается от здорового. Нельзя выделить, какой участок нормальный.

Очаговые изменения – это патологический процесс, затрагивающий часть органа. Имеются участки, что отличаются от здоровых. При этом все остальные части выглядят нормальными.

Примеры диффузных и очаговых изменений

При запущенном гепатите, воспалительном заболевании печени, поражается весь орган. Врач будет видеть диффузные изменения. Когда патология еще на ранней стадии, будут определяться и здоровые участки, то есть изменения очаговые.

При злокачественной опухоли печени на начальной стадии врач видит очаговые изменения. Когда рак поражает весь орган, определить здоровые его границы уже невозможно – это диффузная патология.

Связь изменений с заболеванием

То, какие изменения произошли, имеет большое значение. Диффузное поражение – это всегда признак тяжелой патологии, которая уже успела поразить весь орган. При этом наличие очаговых изменений не говорит о том, что заболевание еще на начальной стадии. Это зависит от болезни.

Ультразвуковое исследование не может показать конкретного заболевания. Врач может видеть только анатомические изменения. Одинаковые диффузные и очаговые процессы могут наблюдаться при совершенно разных отклонениях. Обычно после УЗИ при выявлении участка поражения назначаются другие, более точные варианты исследования.

Профилактика абсцедирования воспалительных инфильтратов мягких тканей в амбулаторной хирургии

Как показывают статистические данные, из всех первичных обращений к хирургу поликлиники до 70 % приходится на гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей. Чаще всего по такому поводу приходят рабочие, в основном имеющие низкую

Как показывают статистические данные, из всех первичных обращений к хирургу поликлиники до 70 % приходится на гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей. Чаще всего по такому поводу приходят рабочие, в основном имеющие низкую квалификацию труда и неблагоприятные условия труда, или работники умственного труда, причем высококвалифицированные, которым пришлось что-нибудь сделать собственными руками. Характерной особенностью при обращении по поводу фурункула, абсцесса, гидраденита, панариция и т. п. является классическая, ярко выраженная клинически, «студенческая» картина острого гнойного воспаления мягких тканей вследствие запущенности процесса, долгого «выжидания», разнообразного, но безуспешного самолечения, уверенности в том, что «само пройдет». Как правило, такие пациенты не нуждаются в госпитализации, и тактика их лечения не вызывает каких-либо вопросов у амбулаторных хирургов. В большинстве случаев для таких пациентов вполне достаточно проведения малого оперативного вмешательства — вскрытия гнойника и санации его полости в условиях перевязочной под местной анестезией.

Анализ первичных посещений пациентов хирургического кабинета поликлиники выявляет факт преобладания обращений больных с неосложненными формами гнойно-воспалительных заболеваний на поздних сроках. Основная часть больных обращалась к хирургу только на 4–5-е сутки после появления признаков местного воспаления. Сбор анамнеза и беседа с пациентом показывают, что основными причинами позднего визита больных являются неосведомленность о заболевании и его возможных осложнениях и последствиях, попытки самолечения гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей в домашних условиях (применение мазей, компрессов, прикладывания капустного листа и т. п.), нежелание рабочих обращаться за листком временной нетрудоспособности, а также несерьезное отношение к своему заболеванию. Решению проблемы может способствовать комплекс организационных мероприятий, включающий в себя активную санитарно-просветительскую работу, своевременное выявление больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей, в частности профилактический осмотр на предприятиях рук рабочих на наличие микротравм и гнойных осложнений, а также повышение квалификации терапевтов поликлинического звена в вопросах диагностики и профилактики этих заболеваний.

Однако у ряда пациентов после адекватно проведенного местного лечения (вскрытия гнойно-воспалительного очага, эвакуации гнойно-некротических масс, санации и в конечном итоге полного заживления полости гнойника) возникают часто рецидивирующие фурункулы других локализаций, т. е. речь идет о фурункулезе. Хронический рецидивирующий фурункулез характеризуется вялотекущим течением с периодическими обострениями, наличием множественных очагов различной локализации, резистентностью к проводимой антибактериальной терапии. Высокий уровень заболеваемости пиодермией и фурункулезом обусловлен в первую очередь широким распространением в природе стафилококков и стрептококков, являющихся этиологическими агентами, вызывающими эти заболевания. Наиболее частый причинный агент — стафилококки (золотистый и в последнее время эпидермальный).

В патогенезе фурункулеза, помимо вирулентности и патогенности различных штаммов кокков, имеет большое значение наличие предрасполагающих сопутствующих заболеваний (в первую очередь сахарного диабета или нарушения толерантности к глюкозе, заболеваний ЖКТ и печени, астении на фоне перенесенных инфекций или операций, длительного лечения глюкокортикостероидными препаратами). В ряде работ (S. Laube) отмечено наличие аллергического компонента при фурункулезе у лиц старшего возраста, сопровождающегося повышением общего IgE.

По результатам работы, выполненной в НИИ иммунологии, фурункулез является одним из клинических проявлений так называемой спонтанной иммунологической недостаточности. В изучении возникновения и развития хронического фурункулеза, наряду с особенностями возбудителя, его патогенными, вирулентными и инвазивными свойствами, большое внимание уделяется нарушению нормального функционирования и взаимодействию различных звеньев иммунной системы. Наиболее диагностически значимыми являются изменения фагоцитарного и гуморального иммунитета, а также их сочетанная патология.

В настоящее время хронический рецидивирующий фурункулез расценивается как частный случай вторичных иммунодефицитных состояний, а выявляемые иммунологические сдвиги у больных фурункулезом способствуют широкому внедрению в амбулаторную практику неспецифической иммунокоррекции. Среди иммунокорригирующих препаратов традиционно используются Тактивин, Тималин, Иммунофан. В наиболее тяжелой ситуации возможна заместительная терапия иммуноглобулинами для внутривенного введения. Однако отнести проблему лечения и профилактики рецидивирующего фурункулеза к полной компетенции иммунологов не удается, так как даже после полноценного обследования иммунного статуса пациента не всегда возможно выявить какие-либо грубые отклонения от нормальных показателей. В частности, в классификации пациентов с клинико-лабораторными проявлениями иммунодефицита одна из трех групп обозначена как «лица, имеющие только клинические признаки нарушения иммунитета без изменения параметров иммунного статуса».

Часто больные с рецидивирующими фурункулами становятся постоянными клиентами хирургических отделений, подвергаясь многочисленным оперативным вмешательствам, дающим кратковременный клинический эффект. Несомненно, такие пациенты должны быть всесторонне обследованы и при необходимости направлены к терапевту, гастроэнтерологу, ЛОР-специалисту, тем более что, по данным литературы, в 80 % случаев у них выявляются очаги хронической инфекции, локализующиеся в ЖКТ и ЛОР-органах. Таким образом, в настоящее время рецидивирующий фурункулез рассматривается не как локальное кожное воспаление, а как общесоматическое заболевание, возникающее в результате воздействия различных провоцирующих факторов, которые при наличии предрасполагающих иммунологических дефектов приводят к дебюту и хронизации пиодермии.

В зависимости от распространенности и выраженности воспалительного процесса хронический рецидивирующий фурункулез классифицируется по степени тяжести (Л. Н. Савицкая, 1987).

Легкая степень тяжести — одиночные фурункулы, сопровождающиеся умеренной воспалительной реакцией, с хорошо пальпируемыми регионарными лимфатическими узлами, с рецидивами 1–2 раза в год, без явлений интоксикации.

Средняя степень тяжести — одиночные или множественные фурункулы больших размеров, с ярко выраженной воспалительной реакцией с рецидивами от 1 до 3 раз в год. Иногда обострения сопровождаются увеличением регионарных лимфатических узлов, лимфангитом, кратковременным повышением температуры тела и незначительными признаками интоксикации.

Тяжелая степень фурункулеза — диссеминированные, множественные, непрерывно рецидивирующие очаги со слабой местной воспалительной реакцией, непальпируемыми или слегка пальпируемыми регионарными лимфатическими узлами, сопровождающиеся симптомами общей интоксикации.

Нет сомнения в необходимости воздействия на этиологический фактор заболевания. В связи с этим пациенты с хроническим фурункулезом, как правило, получают множественные и длительные курсы антибактериальных препаратов. К сожалению, бесконтрольное применение антибактериальных препаратов привело к распространению антибиотикорезистентных форм стафилококка. Одним из путей решения описанной сложной ситуации является подбор антибактериального препарата, к которому пока сохранена чувствительность микроорганизмов. В частности, может быть использован препарат Фуцидин, действующим веществом которого является фузидиевая кислота — антибиотическое вещество, образуемое при биосинтезе грибом Fusidium coccineum. По своей химической структуре фузидиевая кислота не относится ни к одной группе антибактериальных препаратов, являясь соединением, по строению более близким к сердечным гликозидам, стероидным гормонам и холестерину. Не проявляя активности сердечных гликозидов и гормонов, Фуцидин оказывает эффективное противомикробное действие в отношении грамположительных кокков, причем максимально — в отношении стафилококков. Видимо, нетипичное химическое строение и отсутствие широкого использования объясняют чувствительность к Фуцидину стафилококков, устойчивых к пенициллинам, аминогликозидам, макролидам и другим антибиотикам.

Фуцидин получил распространение в дерматологической практике в качестве препарата для местного лечения при фолликулитах и пиодермии. Это послужило основанием для его местного применения в амбулаторной хирургии при гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей в стадии инфильтрации для предотвращения абсцедирования.

В исследование были включены 28 человек с рецидивирующими гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей. Все пациенты были трудоспособного возраста, от 22 до 54 лет, средний возраст составил 32,3 ± 5,2 года, преобладали женщины (19 женщин и 9 мужчин). Все больные обратились к амбулаторному хирургу по поводу самостоятельно обнаруженного болезненного уплотнения в коже различной локализации с умеренно выраженными воспалительными признаками. У большинства пациентов (75 %) при осмотре были выявлены фурункулы в стадии воспалительной инфильтрации с локализацией на передней и внутренней поверхности бедра, на спине, на задней поверхности шеи, в подбородочной области. У 3 из этих пациентов фурункулы были множественными, с явлениями лимфангита и регионарного лимфаденита, у остальных — единичными, без выраженной воспалительной реакции, с умеренным увеличением регионарных лимфатических узлов. Помимо описанных больных, в исследование вошли 4 женщины с явлениями начинающегося гидраденита подмышечной области и 3 мужчин 22–28 лет с воспалительными уплотнениями в проекции послеоперационного рубца после иссечения эпителиального копчикового хода (операции выполнялись 1–2 года назад, заживление полное, до исследования подобных жалоб не возникало).

Главным критерием отбора пациентов являлось отсутствие у них признаков абсцедирования инфильтративных очагов и, соответственно, необходимости в срочном оперативном вмешательстве. Все пациенты ранее обращались за хирургической помощью по поводу абсцедирующих фурункулов другой локализации либо подмышечных гидраденитов, в связи с которыми перенесли неоднократные вскрытия и санации гнойных очагов и курсы антибиотикотерапии. Отметим, что первичное обращение к хирургу по поводу воспалительного заболевания мягких тканей в большинстве случаев происходит в стадии ярко выраженного нагноения, когда возможности консервативных мероприятий уже неактуальны.

Пациенты с хроническим рецидивирующим фурункулезом, перенесшие ранее неоднократные хирургические манипуляции и стремящиеся избежать их повторения, обращаются к врачу, как правило, в начальной стадии гнойно-воспалительного процесса. В стадии инфильтрации можно рекомендовать обработку воспалительного уплотнения растворами антисептиков, согревающие компрессы, различные физиотерапевтические процедуры — УВЧ, лазеро- и магнитотерапию, УФ-облучение, электрофорез с антибиотиками. Обкалывание инфильтрата раствором новокаина с антибиотиками применяется в настоящее время крайне редко. Влажные компрессы могут способствовать размягчению и мацерации кожи над инфильтратом, приводящими к распространению воспалительного процесса. Физиотерапевтические процедуры безопасны и высокоэффективны, однако ежедневное их выполнение в условиях поликлиники зачастую требует больших временных затрат и поэтому не всегда приемлемы для работающих людей.

У пациентов с воспалительными инфильтратами различной локализации в качестве монотерапии применялось местное лечение препаратом Фуцидин в виде крема или мази. В проведенном в Германии исследовании была отмечена очень высокая степень проникновения действующего вещества — фузидиевой кислоты — при нанесении препарата на неповрежденную кожу, благодаря чему обеспечивался хороший локальный антибактериальный эффект в очаге воспаления. Общая антимикробная терапия в этой ситуации не применялась ввиду отсутствия клинических и лабораторных признаков общей интоксикации. Пациентам с наличием нескольких инфильтратов (от 2 до 4) с локализацией на нижних конечностях и явлениями лимфангита и пахового лимфаденита крем в небольшом количестве наносился как на область воспалительных уплотнений, так и по ходу лимфатических сосудов и в проекции паховых лимфоузлов.

Параллельно больным проводилось полноценное плановое обследование для выявления сопутствующей соматической патологии и нарушений иммунного статуса.

В результате обследования установлено, что у 1 пациентки заболевание оказалось проявлением развития сахарного диабета, у 4 пациентов выявлено нарушение толерантности к углеводам, у 5 больных при посеве из полости носоглотки был обнаружен коагулазоположительный золотистый стафилококк. Все пациенты консультированы иммунологом — грубых нарушений иммунного статуса выявлено не было, после купирования воспалительных явлений всем пациентам были назначены курсовые приемы иммунокорректоров.

При лечении Фуцидином была отмечена хорошая переносимость препарата, аллергических реакций не отмечалось. Субъективно некоторый регресс болевого синдрома и локальных воспалительных явлений пациенты наблюдали в среднем спустя 2–3 сут после начала применения препарата, однако уже спустя сутки частью больных были отмечены стабилизация прогрессивно нарастающих до этого болевых ощущений и уменьшение локальной гипертермии. Полное купирование болей и воспалительных явлений со значительным уменьшением размеров инфильтрата происходило в среднем на 4–5-е сутки использования препарата. В итоге признаки воспаления мягких тканей полностью исчезли у 25 больных (89 %) благодаря только консервативному местному лечению. Малоэффективной оказалась терапия у 3 женщин. У одной оказался впервые выявленный сахарный диабет, у другой — нарушение толерантности к углеводам; еще у одной больной в ходе динамического наблюдения было отмечено абсцедирование подмышечного гидраденита и понадобились его вскрытие и санация, а также санация носоглотки и иммунокорригирующее лечение. Первые две пациентки имели исходно множественные (в количестве 3 и 4) фурункулы в области бедер с явлениями лимфангита и полиаллергия на антибактериальные препараты. Им понадобилось хирургическое вскрытие нагноившихся фурункулов в количестве 1 и 2 соответственно, остальные инфильтраты регрессировали без остаточных явлений.

Таким образом, своевременно начатое консервативное лечение гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей в инфильтративной стадии дает хороший эффект в купировании воспалительных явлений и предотвращении нагноения воспалительного инфильтрата. Важным критерием при выборе антибактериального препарата для местной терапии являются хорошая проникающая способность антибиотика, обеспечивающая его доставку к тканям в воспалительном очаге, и предполагаемая эмпирически высокая чувствительность к нему этиологического агента. Возможность избежать множественных, часто повторных, оперативных вмешательств позволяет обеспечивать хороший косметический эффект и психологический комфорт для больных, а также сохранить трудоспособность пациентов в период амбулаторного лечения.

Литература

М. А. Засорина, кандидат медицинских наук

МСЧ № 2, Москва

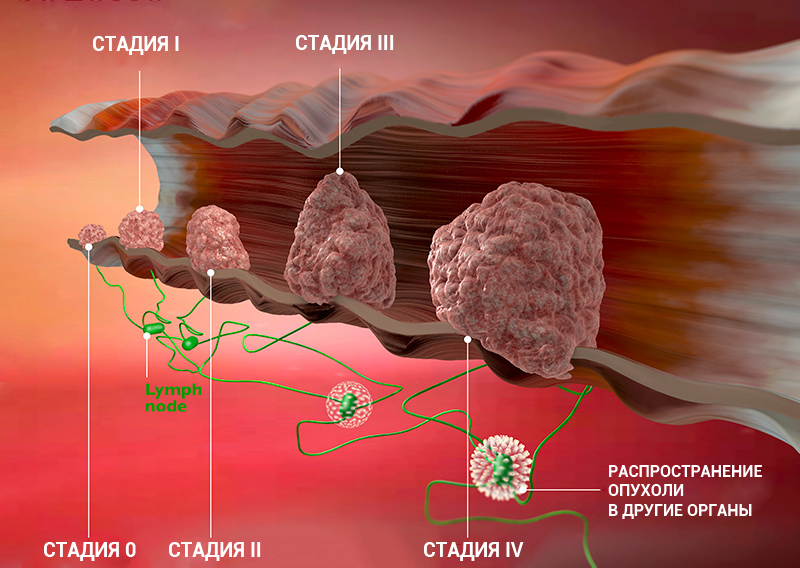

Стадии рака: классификация онкологических заболеваний

Стадия онкологического заболевания дает информацию о том, насколько велика опухоль и распространилась ли она по организму. Это помогает врачам определять прогноз пациента и план лечения.

С помощью врача-онколога, резидента Высшей школы онкологии Сергея Югая разбираемся, как врачи устанавливают стадии рака и что каждая из них означает.

На что влияет стадия онкологического заболевания?

Стадирование нужно, чтобы спрогнозировать, какие у пациента шансы на выздоровление, а также чтобы определить, какой метод лечения будет наиболее эффективен в конкретном случае, — поясняет Сергей Югай.

Все начинается с медицинского осмотра и обследований — УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ и других методов в зависимости от вида рака. Затем врач берет кусочек опухоли — биопсию или удаляет опухоль целиком во время операции, а после отправляет материал на гистологический анализ, чтобы поставить диагноз.

Стадии рака по TNM-классификации

Стадии онкологического процесса описывают разными способами — это зависит от вида опухоли. Один из самых распространенных способов — стадирование с помощью TNM-классификации.

Т характеризует первичную опухоль, ее размеры и вовлечение окружающих структур в опухолевый рост, например, прорастание в стенку кишки или желудка. N говорит о наличии в лимфоузлах метастазов и количестве пораженных лимфоузлов, а М — о наличии отдаленных метастазов (во внутренних органах, костях, ЦНС или лимфоузлах, которые расположены далеко от первичной опухоли), — объясняет Сергей Югай.

Индекс Т принимает значения от 0 до 4. 0 означает, что первичная опухоль не обнаружена, 1 — опухоль маленькая, а 4 — опухоль проросла в прилегающие ткани. Таким образом, чем больше цифра рядом с Т, тем ситуация сложнее. При некоторых видах рака N принимает значение 0 или 1, при других — 0, 1 или 2, а иногда — 0, 1, 2 и 3. 0 означает, что опухоль не проникла в ближайшие лимфоузлы, а 3 — что поражено множество лимфоузлов. M0 показывает, что метастазов нет, а 1 — что метастазы есть.

Онкологи выставляют стадию по TNM клинически — до операции или когда операция не планируется и патоморфологически — при изучении удаленной во время операции опухоли, — объясняет Сергей.

Клиническая стадия обозначается буквой «c», например, cT2. Патоморфологическая — буквой «p», например, pN1.

От правильной стадии зависит тактика лечения. Например, пациент — мужчина с раком желудка и стадией cT1N0M0. Это значит, что опухоль прорастает в слизистую и подслизистый слой стенки желудка. В этом случае пациенту показана операция. Если же стадия выше (cT2N1M0, например), то есть опухоль пациента прорастает в мышечный слой, и есть метастазы в лимфоузлах, то может понадобиться химиотерапия перед операцией, которая позволит улучшить результаты лечения, — добавляет Сергей.

Стадию рака могут обозначать с помощью цифр — 0, I, II, III, IV. Что это значит?

Клинические стадии (0, I, II, III, IV) тесно связаны с системой TNM. Как правило, одна клиническая стадия включает в себя несколько вариантов стадирования по TNM. Эти варианты характеризуются схожими прогнозом и подходом к лечению. Например, стадии T1N3M0, T2N3M0, T3N2M0 рака легкого объединяются в IIIВ стадию, так как при любой из этих ситуаций пациент будет иметь примерно одинаковый прогноз и тактику лечения. В этом конкретном примере необходима химиолучевая терапия, а не операция, — комментирует Сергей Югай.

Меняется ли стадия после лечения, при прогрессировании заболевания?

Нет, стадия выставляется один раз. Но есть нюансы:

Например, мы хотим посмотреть, как опухоль ответила на лечение, чтобы понять, можно ли делать операцию. После лечения опухоль уменьшилась, и мы добавляем к стадии новые данные. При прогрессировании опухолевого процесса первоначальная стадия также остается прежней, но, к сожалению, прогноз будет менее благоприятный. Например, у человека II стадия рака желудка. Он прооперирован, и прогноз у него хороший. Через 2 года врачи обнаруживают у пациента метастазы в легких. Стадия остается II, но рак у пациента уже метастатический, что очень усложняет положение, — говорит Сергей.

Бывает, что люди сравнивают свою ситуацию с историями других пациентов. Если речь идет о разных онкологических заболеваниях, то такие сравнения некорректны — это заболевания с разными прогнозами и схемами лечения:

Например, с нейроэндокринным раком поджелудочной железы люди могут жить десятилетиями, а при метастатической стадии рака поджелудочной железы — полгода или год, — объясняет врач-онколог.

Что может повлиять на прогноз людей с одинаковой стадией и одним видом рака?

Сергей Югай выделяет три фактора: