Инквизиция что это в полиции

ИНКВИЗИЦИЯ

Полезное

Смотреть что такое “ИНКВИЗИЦИЯ” в других словарях:

Инквизиция — в католической церкви в 13 19 вв. особые церковные суды по делам о еретиках. С 13 в. все функции по розыску, суду и наказанию еретиков были переданы специальным уполномоченным инквизиторам (из числа доминиканцев, а позднее и францисканцев). Сфера … Исторический словарь

Инквизиция — Инквизиция ♦ Inquisition Первоначальное значение этого слова – поиск или расследование. Однако Инквизиция с прописной буквы означает весьма специфический вид расследования, ставящий перед собой не теоретические, а полицейские цели.… … Философский словарь Спонвиля

ИНКВИЗИЦИЯ — (от латинского inquisitio розыск), в католической церкви в 13 19 веках особые суды церковной юрисдикции, независимые от органов и учреждений светской власти. В основном вели борьбу с инакомыслием (ересями). Сложился так называемый инквизиционный… … Современная энциклопедия

ИНКВИЗИЦИЯ — (от лат. inquisitio розыск) в католической церкви в 13 19 вв. особые суды церковной юрисдикции, независимые от органов и учреждений светской власти. В основном вели борьбу с инакомыслием (ересями). Сложился т. н. инквизиционный процесс с особой… … Большой Энциклопедический словарь

Инквизиция — (лат. inqusitio – розыск) – в католической церкви в ХIII – ХIХ вв. судебно полицейское учреждение для борьбы с ересями. Судопроизводство велось тайно с применением пыток. В ХVI –ХVII вв. одно из основных орудий Контрреформации. Особенно… … Энциклопедия культурологии

Инквизиция — (от лат. inquisitio розыск) в католической церкви в 13 19 веков особые суды церковной юрисдикции, независимые от органов и учреждений светской власти. В основном вели борьбу с инакомыслием (ересями). Инквизиционный процесс отличался особой… … Политология. Словарь.

Инквизиция — (Inquisition), церковный суд, созданный ок. 1232 г. для борьбы с ересью в тот период, когда религ. сектантство стало угрожать не только католич. церкви, но и стабильности гос ва. И. возникла после издания Фридрихом II эдикта, к рый поручал гос.… … Всемирная история

Инквизиция — (от латинского inquisitio розыск), в католической церкви в 13 19 веках особые суды церковной юрисдикции, независимые от органов и учреждений светской власти. В основном вели борьбу с инакомыслием (ересями). Сложился так называемый инквизиционный… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

Значение слова «инквизиция»

[От лат. inquisitio — расследование, розыск]

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

инквизи́ция

1. истор. созданный в начале XIII века следственный и карательный орган католической церкви для жестокой борьбы с ересью ◆ Но первые удары инквизиции пали действительно на противников христианской религии, на евреев. Надо было подумать, что инквизиция в этом случае оказалась верна своему началу: но и это гонение на евреев имело в основе политические побуждения. Т. Н. Грановский, «Лекции по истории позднего средневековья», 1849-1850 г. (цитата из НКРЯ)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова наружи (наречие):

Инквизиция

| « | Отчего наш взгляд такой сердитый И такой подозрительный? Оттого, что брат наш инквизитор Быть обязан бдительным. | » |

| — Филигон, «Гимн инквизиторов» | ||

Инквизиция — исторически, институт католической церкви, занимавшийся расследованиями должностных преступлений в среде священников и исполнявший обязанности Госбезопасности. В массовой культуре же так называется каждая вторая церковная служба безопасности, причём в фэнтези полномочия Инквизиции обычно намного шире исторического образца.

Содержание

История [ править ]

Стоит отметить, что само по себе слово «Inquisitio» означает «розыск», «исследование». В юридическом смысле это было синонимом следствия и дознания — то есть выяснения обстоятельств преступления. Данный термин использовался задолго до того, как появилась, собственно, Инквизиция.

Как ни парадоксально, но первой идея Инквизиции пришла в голову не священникам, а светским правителям. Император Священной Римской Империи Фридрих Барбаросса убедил Папу Луция III создать систему расследований религиозных преступлений. Идея заключалась в том, что прибывающие на новое место епископы должны были организовывать штат осведомителей, которые бы доносили обо всех отклонениях от генеральной линии Рима. Вызвано это было как общим обострением религиозного фанатизма в среде европейской правящей элиты (для справки, император Фридрих лично возглавил Крестовый Поход), так и сугубо прагматическими причинами: ереси угрожали доминированию Католической Церкви, а следовательно, стабильности мощной системы монастырской экономики и сбора десятины, приносившей Папам баснословные суммы.

Впервые название Инквизиция ввёл Папа Иннокентий III, личность весьма неоднозначная. Он создал в Риме особый церковный суд, который должен был установить, виновен ли человек в ереси. Шансы попасть на данный процесс были в основном у высокопоставленных священников и римской курии. Папа активно пользовался данным трибуналом для подавления недовольных им епископов и кардиналов. Идею Иннокентия развил Григорий IX, объединив проекты Луция и Иннокентия. Инквизиция соединяла в себе отныне функции и суда, и тайной полиции. Наконец, в 1483 году Изабелла и Филипп, королева и король Испании, с позволения Сикста IV учредили Испанскую Инквизицию во главе с Томасом Торквемадой.

Вместе с тем, единой Инквизиции не существовало до 1542 года. Локальные инквизиции, такие как испанская и французская, действовали независимо друг от друга и зачастую даже действовали по-разному, пока Папа Павел III не переименовал Великую римскую инквизицию в Канцелярию священной конгрегации, которая объединила под одним крылом все инквизиции.

Цели и методы [ править ]

| « | Даже ошибочные и баламутящие умы книги можно уважать, можно также, при доле философского отношения, заметить, что на истину никто не имеет монополии, множество тез, некогда провозглашенных ложными, сегодня считаются истинными, и наоборот. Но вера и религия, которую я защищаю, это не только тезы и догмы. Вера и религия, которую я защищаю, это общественный порядок. Кончится порядок, наступит хаос и анархия. А хаоса и анархии желают только злодеи. Злодеев же следует карать. |

Вопреки распространённому мнению, на ведьм Инквизиции было совершенно плевать. Католическая церковь вообще не верила в их существование, и только в XV веке Рим начал использовать обвинения в колдовстве в качестве дополнительных отягчающих обстоятельств для еретиков. 90 % приговоров и знаменитых сожжений ведьм были осуществлены светскими властями и протестантами, в чём особенно отметились кальвинисты. Основной задачей Инквизиции было обеспечение идеологического единства внутри церкви, а потому её основными жертвами становились священники, чаще всего известные и популярные, которые выражали своё несогласие с политикой Папства или канонами католицизма. Кроме того, одной из задач Инквизиции было расследование и предотвращение еврейских погромов. Евреи были важными кредиторами как Папства, так и светских властей, и еврейские погромы, мягко говоря, властями не одобрялись (по крайней мере, в тех случаях, когда не власти их организовывали).

В культуре устоялся образ инквизитора как охотника на ведьм в плаще и широкополой шляпе или фанатика в рясе. На самом же деле, это были скорее обыкновенные судебные клерки, не страдавшие ни отвагой, ни фанатизмом.

Самым жёстким периодом Инквизиции можно назвать Альбигойские Войны. Массовое распространение учения катаров привело в конечном итоге к Крестовому Походу на Лангедок. Инквизиционные суды вызвали массовые народные восстания в Нарбонне и Авиньоне. Вскоре инквизиция встретила противодействие и со стороны французской церкви и короны, которым было не по нраву вмешательство Доминиканского Ордена, который стал костяком Инквизиции. Французские кардиналы исторически считали себя больше подотчётными Парижу, нежели Риму, а французские короли были недовольны обострением ситуации на юге Франции из-за инквизиционных чисток.

В Италии, самом сердце папской власти, Инквизиция действовала куда более решительно и оставила по себе весьма дурную память. К примеру, название ордена Доминиканцев привело к известному каламбуру. Domini canes в переводе с латыни означает «Псы Господни». Что характерно, придумали данное прозвище не еретики, а сами католики, весьма негативно относившиеся к доминиканцам. Впрочем, сами доминиканцы не унывали и с гордостью приняли новое прозвище. Любви им это, понятное дело, не прибавило. Вместе с тем, в Неаполе и Венеции Инквизиция никогда не пользовалась особым авторитетом. Венецианцы пошли даже дальше и превратили инквизиторов в свою собственную тайную полицию для расследования сугубо политических заговоров.

Но самый большой провал Инквизиция потерпела в Германии. Здесь инквизиторов без зазрения совести вешали прямо на деревьях как восставшие против них крестьяне, так и германские феодалы. Уровень «любви» к Инквизиции был таков, что даже в церковных летописях её называли «гнусным и богопротивным судом». В Англии влияние Инквизиции было настолько ничтожно, что история даже не сохранила каких-либо свидетельств её деятельности. В Польше она существовала крайне недолго. В целом, по-настоящему Инквизиция имела какое-либо значение только в Испании и Португалии, отчасти — во Франции, но лишь в период борьбы с альбигойцами (даже Жанна д’Арк была казнена не инквизицией — местный инквизитор умыл руки и самоустранился от процесса — а судом епископа, что несколько иное).

К слову, испанскую инквизицию не только никто не ждал, но и мало кто любил. И хотя официально считается, что восстаний против неё не было до самого 1820 года, реально… так скажем, бывало всякое: то доминиканец-инквизитор исчезнет с концами — и даже трупа не найдут, то очередную парочку святых отцов местные власти откажутся впускать в город (и конфликт пришлось решать на уровне Папы Римского и короля Фердинанда: инквизиторы обиделись и сгоряча «отлучили весь город примерно в те же места»), то инквизитора-августинца просто и безыскусно зарежут прямо в церкви…

Священная Инквизиция и Оккультная Полиция в наше время.

Инквизитор допрашивал свидетелей в присутствии секретаря и двух священников, которым было поручено наблюдать, чтобы показания верно записывались, или, по крайней мере, присутствовать, когда они были даны, чтобы выслушивать их при чтении полностью. Это чтение происходило в присутствии свидетелей, у которых спрашивали, признают ли они то, что сейчас им было прочитано. Если преступление или подозрение в ереси было доказано на предварительном следствии, то оговоренного арестовывали и сажали в церковную тюрьму, в случае если в городе не было доминиканского монастыря, который обыкновенно заменял ее. После ареста подсудимый подвергался допросу, и против него тотчас же начиналось дело согласно правилам, причем делалось сравнение его ответов с показаниями предварительного следствия.

В первые времена инквизиции не существовало прокурора, обязанного обвинять подозреваемых лиц; эта формальность судопроизводства выполнялась словесно инквизитором после заслушания свидетелей; сознание обвиняемого служило обвинением и ответом. Если обвиняемый признавал себя виновным в одной ереси, напрасно уверял он, что он не виновен по отношению к другим; ему не разрешалось защищаться, потому что преступление, за которое он был предан суду, было уже доказано. Его спрашивали только, расположен ли он сделать отречение от ереси, в которой признавал себя виновным. Если он соглашался, то его примиряли с Церковью, накладывая на него каноническую епитимью одновременно с каким-нибудь другим наказанием. В противном случае он объявлялся упорным еретиком, и его предавали в руки светской власти с копией приговора.

Смертная казнь, как и конфискация, была мерою, которую в теории Инквизиция не применяла. Её дело было употребить все усилия, чтобы вернуть еретика в лоно Церкви; если он упорствовал, или если его обращение было притворным, ей нечего было с ним более делать. Как не католик, он не подлежал юрисдикции Церкви, которую он отвергал, и Церковь была вынуждена объявить его еретиком и лишить своего покровительства. Первоначально приговор был только простым осуждением за ересь и сопровождался отлучением от Церкви или объявлением, что виновный не считается более подсудным суду Церкви; иногда добавлялось, что он передаётся светскому суду, что он отпущен на волю — ужасное выражение, обозначавшее, что окончилось уже прямое вмешательство Церкви в его судьбу. С течением времени приговоры стали пространнее; часто уже начинает встречаться замечание, поясняющее, что Церковь ничего не может более сделать, чтобы загладить прегрешения виновного, и передача его в руки светской власти сопровождается следующими знаменательными словами: debita animadversione puniendum, то есть «да будет наказан по заслугам».

Вы так-же можете написать о своей проблеме на адрес aharata@inbox.ru Координатору Сектора А1 (Москва) Синклита Координаторов Планеты, или мне (вопрос решится быстрее), как Председателю Духовного Суда на адрес gotiae@yandex.ru

Святая инквизиция

Содержание

Происхождение термина

История создания

Раннее христианство и христианская церковь страдали как от внешнего врага — римских императоров, так и от внутренних раздоров, опиравшихся на теологические разногласия: различные толкования священных текстов, на признании или непризнании отдельных текстов священными и так далее.

Отражением одной из стадий внутренней борьбы был, видимо, «Иерусалимский собор», упоминаемый в главе 15 Деяний святых апостолов, а также множество случаев, когда апостол Павел защищал собственное апостольское служение, убеждал христиан опасаться ложных пастырей или чего-либо противоречащего тому, что проповедовал он. Аналогичные призывы содержатся в посланиях Иоанна и в Послании к Евреям, а также в Откровении Иоанна Богослова.

Начиная со II века, христианские авторитеты (епископы и местные синоды), пользуясь вышеприведёнными источниками, обличали некоторых богословов как еретиков и определяли доктрину христианства более ясно, стараясь избежать ошибок и разночтений. В связи с этим ортодоксальности (греч. ὀρθοδοξία — правильная точка зрения) стали противопоставлять ересь (греч. αἵρεσις — выбор; подразумевается, что ошибочный).

Особый церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция» был создан в 1215 году папой Иннокентием III. [1]

Церковный трибунал, которому было поручено «обнаружение, наказание и предотвращение ересей», был учреждён в Южной Франции Григорием IX в 1229 году. Этот институт достиг своего апогея в 1478 году, когда король Фердинанд и королева Изабелла с санкции Папы Сикста IV учредили испанскую инквизицию.

Конгрегация священной канцелярии была учреждена в 1542 году, заменив собой «Великую римскую инквизицию», а в 1917 году ей были переданы также функции упразднённой конгрегации индекса. [2]

В 1908 году переименована в «Конгрегацию доктрины веры» (лат. Sacra congregatio Romanae et universalis Inquisitionis seu Sancti Officii ). Работа этого учреждения строилась в строгом соответствии с действующим тогда в католических странах законодательством.

Цели и средства

Основной задачей инквизиции являлось определение, является ли обвиняемый виновным в ереси.

Судебная процедура

VIII. Инквизитор допрашивал свидетелей в присутствии секретаря и двух священников, которым было поручено наблюдать, чтобы показания верно записывались, или, по крайней мере, присутствовать, когда они были даны, чтобы выслушивать их при чтении полностью. Это чтение происходило в присутствии свидетелей, у которых спрашивали, признают ли они то, что сейчас им было прочитано. Если преступление или подозрение в ереси было доказано на предварительном следствии, то оговоренного арестовывали и сажали в церковную тюрьму, в случае если в городе не было доминиканского монастыря, который обыкновенно заменял ее. После ареста подсудимый подвергался допросу, и против него тотчас же начиналось дело согласно правилам, причем делалось сравнение его ответов с показаниями предварительного следствия. [3]

IX. В первые времена инквизиции не существовало прокурора, обязанного обвинять подозреваемых лиц; эта формальность судопроизводства выполнялась словесно инквизитором после заслушания свидетелей; сознание обвиняемого служило обвинением и ответом. Если обвиняемый признавал себя виновным в одной ереси, напрасно уверял он, что он не виновен по отношению к другим; ему не разрешалось защищаться, потому что преступление, за которое он был предан суду, было уже доказано. Его спрашивали только, расположен ли он сделать отречение от ереси, в которой признавал себя виновным. Если он соглашался, то его примиряли с Церковью, накладывая на него каноническую епитимью одновременно с каким-нибудь другим наказанием. В противном случае он объявлялся упорным еретиком, и его предавали в руки светской власти с копией приговора. [3]

Смертная казнь, как и конфискация, была мерою, которую в теории Инквизиция не применяла. Её дело было употребить все усилия, чтобы вернуть еретика в лоно Церкви; если он упорствовал, или если его обращение было притворным, ей нечего было с ним более делать. Как не католик, он не подлежал юрисдикции Церкви, которую он отвергал, и Церковь была вынуждена объявить его еретиком и лишить своего покровительства. Первоначально приговор был только простым осуждением за ересь и сопровождался отлучением от Церкви или объявлением, что виновный не считается более подсудным суду Церкви; иногда добавлялось, что он передаётся светскому суду, что он отпущен на волю — ужасное выражение, обозначавшее, что окончилось уже прямое вмешательство Церкви в его судьбу. С течением времени приговоры стали пространнее; часто уже начинает встречаться замечание, поясняющее, что Церковь ничего не может более сделать, чтобы загладить прегрешения виновного, и передача его в руки светской власти сопровождается следующими знаменательными словами: debita animadversione puniendum, то есть «да будет наказан по заслугам». Лицемерное обращение, в котором Инквизиция заклинала светские власти пощадить жизнь и тело отпавшего, не встречается в старинных приговорах и никогда не формулировалось точно. [4]

Инквизитор Пегна не задумывается признать, что это воззвание к милосердию было пустою формальностью, и объясняет, что к нему прибегали только с той целью, чтобы не казалось, что инквизиторы согласны на пролитие крови, так как это было бы нарушением канонических правил. Но в то же время Церковь зорко следила за тем, чтобы её резолюция не толковалась превратно. Она поучала, что не может быть и речи о каком-либо снисхождении, если еретик не раскается и не засвидетельствует своей искренности выдачей всех своих единомышленников. Неумолимая логика св. Фомы Аквината ясно установила, что светская власть не могла не предавать еретиков смерти, и что только вследствие своей безграничной любви Церковь могла два раза обращаться к еретикам со словами убеждения раньше, чем предать их в руки светской власти на заслуженное наказание. Сами инквизиторы нисколько не скрывали этого и постоянно учили, что осужденный ими еретик должен быть предан смерти; это видно, между прочим, из того, что они воздерживались произносить свой приговор над ним в пределах церковной ограды, которую осквернило бы осуждение на смертную казнь, а произносили его на площади, где происходило последнее действие аутодафе. Один из их докторов XIII века, цитируемый в XIV веке Бернаром Ги, так аргументирует это: «Цель Инквизиции — уничтожение ереси; ересь же не может быть уничтожена без уничтожения еретиков; а еретиков нельзя уничтожить, если не будут уничтожены также защитники и сторонники ереси, а это может быть достигнуто двумя способами: обращением их в истинную католическую веру или обращением их плоти в пепел, после того, как они будут выданы в руки светской власти». [4]

Основные исторические этапы

Хронологически историю инквизиции можно разделить на три этапа:

В 1-м периоде суд над еретиками составлял часть функций епископской власти, а преследование их имело временный и случайный характер; во 2-м создаются постоянные инквизиционные трибуналы, находящиеся в специальном ведении доминиканских монахов; в З-м инквизиционная система тесно связывается с интересами монархической централизации в Испании и притязаниями её государей на политическую и религиозную супрематию в Европе, сперва служа орудием борьбы против мавров и евреев, а потом, вместе с Иезуитским орденом, являясь боевою силою католической реакции XVI века против протестантизма.

Преследования еретиков до XII века

Зародыши Инквизиции можно найти ещё в первые века христианства — в обязанности диаконов разыскивать и исправлять заблуждения в вере, в судебной власти епископов над еретиками. Суд епископский был прост и не отличался жестокостью; самым сильным наказанием в то время было отлучение от церкви.

Со времени признания христианства государственной религией Римской империи, к церковным наказаниям присоединились и гражданские. В 316 году Константин Великий издал эдикт, присуждавший донатистов к конфискации имущества. Угроза смертною казнью впервые произнесена была Феодосием Великим в 382 году по отношению к манихеям, а в 385 г. приведена была в исполнение над присциллианами.

В капитуляриях Карла Великого встречаются предписания, обязывающие епископов следить за нравами и правильным исповеданием веры в их епархиях, а на саксонских границах — искоренять языческие обычаи. В 844 году Карл Лысый предписал епископам утверждать народ в вере посредством проповедей, расследовать и исправлять его заблуждения («ut populi errata inquirant et corrigant»).

В IX и X вв. епископы достигают высокой степени могущества; в XI век, во время преследования патаренов в Италии, деятельность их отличается большою энергией. Уже в эту эпоху церковь охотнее обращается к насильственным мерам против еретиков, чем к средствам увещания. Наиболее строгими наказаниями еретиков уже в ту пору были конфискация имущества и сожжение на костре. Так Анна Комнина описывает в «Алексиаде» сожжение на костре богомила Василия в 1118 году, говоря про императора, что тот принял решение «новое, необычное по своему характеру, неслыханное по своей смелости».

Доминиканский период

Ещё на Веронском синоде (англ.) русск. в 1185 году, изданы были точные правила касательно преследования еретиков, обязывавшие епископов возможно чаще ревизовать свои епархии и выбирать зажиточных мирян, которые оказывали бы им содействие в розыске еретиков и предании их епископскому суду; светским властям предписывалось оказывать поддержку епископам, под страхом отлучения и других наказаний.

Дальнейшим своим развитием инквизиция обязана деятельности Иннокентия III (1198—1216), Григория IX (1227—1241) и Иннокентия IV (1243—1254). Около 1199 г. Иннокентий III уполномочил двух цистерцианских монахов, Гюи и Ренье, объездить, в качестве папских легатов, диоцезы южной Франции и Испании, для искоренения ереси вальденсов и катаров. Этим создавалась как бы новая духовная власть, имевшая свои специальные функции и почти независимая от епископов. В 1203 г. Иннокентий III отправил туда же двух других цистерианцев, из монастыря Фонтевро (Fontevrault) — Пьера Кастельно и Ральфа; вскоре к ним был присоединен и аббат этого монастыря, Арнольд, и все трое возведены были в звание апостольских легатов. Предписание возможно строже обходиться с еретиками привело, в 1209 г., к убийству Пьера Кастельно, что послужило сигналом к кровавой и опустошительной борьбе, известной под именем альбигойских войн.

Несмотря на крестовый поход Симона де Монфора, ересь продолжала упорно держаться, пока против неё не выступил Доминик Гусман (X, 959), основатель ордена доминиканцев. В заведование этого ордена всюду перешли инквизиционные суды, после того как последние изъяты были Григорием IX из епископской юрисдикции. На Тулузском соборе 1229 года было постановлено, чтобы каждый епископ назначал одного священника и одно или более светских лиц для тайного розыска еретиков в пределах данной епархии. Несколько лет спустя инквизиторские обязанности были изъяты из компетенции епископов и специально вверены доминиканцам, представлявшим то преимущество перед епископами, что они не были связаны ни личными, ни общественными узами с населением данной местности, и потому могли действовать, безусловно, в папских интересах и не давать пощады еретикам.

Установленные в 1233 году инквизиционные суды вызвали в 1234 году народное восстание в Нарбонне, а в 1242 году — в Авиньоне. Несмотря на это, они продолжали действовать в Провансе и распространены были даже и на северную Францию. По настоянию Людовика IX, папа Александр IV назначил в 1255 году в Париже одного доминиканского и одного францисканского монахов на должность генеральных инквизиторов Франции. Ультрамонтанское вмешательство в дела галликанской церкви встречало, однако, беспрестанное противодействие со стороны её представителей; начиная с XIV века, французская инквизиция подвергается ограничениям со стороны государственной власти и постепенно приходит в упадок, которого не могли удержать даже усилия королей XVI века, боровшихся против реформации.

В Германии инквизиция первоначально направлена была против племени стедингов, отстаивавших свою независимость от бременского архиепископа, Здесь она встретила всеобщий протест. Первым инквизитором Германии был Конрад Марбургский; в 1233 году он был убит во время народного восстания, а в следующем году той же участи подверглись и два главные его помощника. По этому поводу в Вормской летописи говорится: «таким образом, при Божьей помощи, Германия освободилась от гнусного и неслыханного суда». Позже папа Урбан V, опираясь на поддержку императора Карла IV, снова назначил в Германию двух доминиканцев, в качестве инквизиторов; однако, и после этого инквизиция не получила здесь развития. Последние следы её были уничтожены реформацией. Инквизиция проникла даже в Англию, для борьбы против учения Уиклифа и его последователей; но здесь значение её было ничтожно.

Из славянских государств только в Польше существовала инквизиция, и то очень недолго. Вообще, учреждение это пустило более или менее глубокие корни только в Испании, Португалии и Италии, где католицизм оказывал глубокое влияние на умы и характер населения.

Испанская инквизиция

Испанская инквизиция, возникшая в XIII веке, как отголосок современных событий в южной Франции, возрождается с новой силой в конце XV века, получает новую организацию и приобретает огромное политическое значение. Испания представляла наиболее благоприятные условия для развития инквизиции. Многовековая борьба с маврами способствовала развитию в народе религиозного фанатизма, которым с успехом воспользовались водворившиеся здесь доминиканцы. Нехристиан, именно евреев и мавров, было много в местностях, отвоеванных от мавров христианскими королями Пиренейского полуострова. Мавры и усвоившие их образованность евреи являлись наиболее просвещенными, производительными и зажиточными элементами населения. Богатство их внушало зависть народу и представляло соблазн для правительства. Уже в конце XIV века масса евреев и мавров силою вынуждены были принять христианство (см. Марраны и Мориски), но многие и после того продолжали тайно исповедовать религию отцов.

Систематическое преследование этих подозрительных христиан инквизицией начинается со времени соединения Кастилии и Арагона в одну монархию, при Изабелле Кастильской и Фердинанде Католике, реорганизовавших инквизиционную систему. Мотивом реорганизации являлся не столько религиозный фанатизм, сколько желание воспользоваться инквизицией для упрочения государственного единства Испании и увеличения государственных доходов, путем конфискации имущества осужденных. Душою новой инквизиции в Испании был духовник Изабеллы, доминиканец Торквемада. В 1478 году была получена булла от Сикста IV, разрешавшая «католическим королям» установление новой инквизиции, а в 1480 году был учрежден в Севилье первый трибунал её; деятельность свою он открыл в начале следующего года, а к концу его уже мог похвалиться преданием казни 298 еретиков. Результатом этого была всеобщая паника и целый ряд жалоб на действия трибунала, обращенных к папе, главным образом, со стороны епископов. В ответ на эти жалобы Сикст IV в 1483 году предписал инквизиторам придерживаться той же строгости по отношению к еретикам, а рассмотрение апелляций на действия инквизиции поручил севильскому архиепископу Иньиго Манрикесу. Несколько месяцев спустя, он назначил великим ген. инквизитором Кастилии и Арагона Торквемаду, который и завершил дело преобразования испанской инквизиции.

Инквизиционный трибунал сперва состоял из председателя, 2 юристов-ассесоров и 3 королевских советников. Эта организация скоро оказалась недостаточной и взамен её создана была целая система инквизиционных учреждений: центральный инквизиционный совет (так назыв. Consejo de la suprema) и 4 местных трибунала, число которых потом было увеличено до 10. Имущества, конфискованные у еретиков, составляли фонд, из которого черпались средства для содержания инквизиционных трибуналов и который, вместе с тем, служил источником обогащения папской и королевской казны. В 1484 году Торквемада назначил в Севилье общий съезд всех членов испанских инквизиционных трибуналов, и здесь был выработан кодекс (сперва 28 постановлений; 11 были добавлены позднее), регулировавший инквизиционный процесс.

С тех пор дело очищения Испании от еретиков и нехристиан стало быстро продвигаться вперед, особенно после 1492 года, когда Торквемаде удалось добиться у католических королей изгнания из Испании всех евреев. Результаты истребительной деятельности испанской инквизиции при Торквемаде, в период от 1481 года до 1498 года, выражаются следующими цифрами: около 8.800 человек было сожжено на костре; 90.000 человек подверглось конфискации имущества и церковным наказаниям; кроме того, были сожжены изображения, в виде чучел или портретов, 6.500 человек, спасшихся от казни посредством бегства или смерти. В Кастилии инквизиция пользовалась популярностью среди фанатичной толпы, с удовольствием собиравшейся на аутодафе, а Торквемада до самой смерти встречал всеобщий почет. Но в Арагоне действия инквизиции неоднократно вызывала взрывы народного негодования; во время одного из них Педро Арбуэс, председатель инквизиционного суда в Сарагосе, не уступавший в жестокости Торквемаде, был убит в церкви, в 1485 г. Преемники Торквемады, Диего-Деса и особенно Хименес, архиепископ толедский и духовник Изабеллы, закончили дело религиозного объединения Испании.

Несколько лет спустя после завоевания Гранады, мавры подверглись гонениям за веру, несмотря на обеспечение за ними религиозной свободы условиями капитуляционного договора 1492 года. В 1502 году им было предписано либо креститься, либо оставить Испанию. Часть мавров покинула родину, большинство крестилось; однако, крестившиеся мавры (мориски) не избавились от преследований и, наконец, были изгнаны из Испании Филиппом III, в 1609 году. Изгнание евреев, мавров и морисков, составлявших более 3 миллионов населения, и притом самого образованного, трудолюбивого и богатого, повлекло за собою неисчислимые потери для испанского земледелия, промышленности и торговли, что не помешало Испании стать самой богатой страной, создать могучий флот и колонизировать большие просторы в Новом свете.

Хименес уничтожил последние остатки епископской оппозиции. Испанская инквизиция проникла в Нидерланды и Португалию и послужила образцом для итальянских и французских инквизиторов. В Нидерландах она была установлена Карлом V в 1522 году и была причиной отпадения северных Нидерландов от Испании при Филиппе II. В Португалии инквизиция введена была в 1536 году и отсюда распространилась на португальские колонии в Ост-Индии, где центром её был Гоа.

Инквизиция в Российской империи

В Российской империи организация с похожим названием, «Приказ протоинквизиторских дел», была создана в 1711 году указом Петра I для надзора за епископами в их церковной хозяйственной и судебной деятельности в делах небольшой важности. В состав духовных инквизиторов входили представители чёрного и белого духовенства. Все они подчинялись провинциал-инквизиторам городов, где располагались архиерейские дома. Провинциал-инквизиторы подчинялись московскому протоинквизитору. Первым московским протоинквизитором был назначен Пафнутий, архимандрит Данилова монастыря в Москве. В свою очередь, он подчинялся Синоду. Прежде чем отправить свой донос, духовный инквизитор должен был известить вышестоящее начальство обвиняемого им или местного архиерея. Если дело кончалось штрафом, после его назначения и выплаты половина денег полагалась доносителю. В 1724 году Приказ протоинквизиторских дел прекратил свое существование, однако должности инквизиторов были упразднены лишь 25 января 1727 года.

Другие страны

По образцу испанской инквизиционной системы, в 1542 году в Риме учреждена была «конгрегация святой инквизиции», власть которой безусловно признана была в герцогствах Миланском и Тосканском; в Неаполитанском королевстве и Венецианской республике действия её подлежали правительственному контролю. Во Франции Генрих II пытался учредить инквизицию по тому же образцу, а Франциск II, в 1559 году перенес функции инквизиционного суда на парламент, где для этого образовано было особое отделение, так наз. chambres ardentes(огненная палата).

Действия инквизиционного трибунала облекались строгой таинственностью. Действовала система шпионства и доносов. Как только обвиненный или заподозренный привлекался к суду инквизицией, начинался предварительный допрос, результаты которого представлялись трибуналу. Если последний находил дело подлежащим своей юрисдикции, — что обыкновенно и случалось, — то доносчики и свидетели снова допрашивались и их показания, вместе со всеми уликами; передавались на рассмотрение доминиканских богословов, так называемых квалификаторов святой инквизиции.

Затем следовал приговор, на который можно было апеллировать к верховному инквизиционному трибуналу или к папе. Однако успех апелляций был маловероятен. «Супрема» как правило не отменяла приговоров инквизиционных судов, а для успеха апелляции в Рим необходимо было заступничество богатых друзей, так как осужденный, чье имущество было конфисковано, значительными денежными суммами уже не располагал. Если приговор отменялся, узника освобождали, но без всякого вознаграждения за испытанные муки, унижения и убытки; в противном случае его ожидали санбенито и ауто-да-фе.

Перед инквизицией трепетали даже государи. Её преследований не могли избежать даже такие лица, как испанский архиепископ Карранса, кардинал Чезаре Борджиа и др.

Основные исторические даты

В 1184 году папа Луций III и император Фридрих I Барбаросса установили строгий порядок розыска епископами еретиков, расследования их дел епископскими судами; светские же власти обязывались приводить в исполнение выносимые ими смертные приговоры.

В 1215 году впервые об Инквизиции как об учреждении говорилось на созванном папой Иннокентием III 4-м Латеранском соборе, установившем особый процесс для преследования еретиков (лат. per inquisitionem ), достаточным основанием для которого объявлялись порочащие слухи.

В период с 1231 по 1235 год папа Григорий передал функции по преследованию ересей, ранее исполнявшиеся епископами, специальным уполномоченным — инквизиторам (первоначально назначавшимся из числа доминиканцев, а затем и францисканцев).

В 1481 году вступил в должность первый Великий Инквизитор Испании Томас Торквемада.

В 1498 году умер Торквемада. В его правление, по оценке Х. А. Льоренте (том II, глава XLVI), «инквизиция… умертвила 8800 человек живьём в пламени костров».

В 1542 году папа римский Павел III учредил Священную Римскую и Вселенскую Инквизицию.

В 1587 году, с реформой папы Сикста V, была учреждена Верховная Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизиции. В таком неизменном виде она просуществовала до 1908 года.

1820 год — упразднение инквизиции в Португалии.

1834 год — упразднение инквизиции в Испании.

В 1908 году папа Пий Х переименовал это ведомство в Священную Конгрегацию Священной Канцелярии. Священная Канцелярия просуществовала до 1967 года, когда папа Павел VI переименовал Священную Канцелярию в Священную конгрегацию доктрины веры, существующую и поныне.

В 1992 Папа Иоанн Павел II реабилитировал Галилея и официально признал, что инквизиция совершила ошибку, силой вынудив учёного отречься от теории Коперника.

Жертвы инквизиции. Критика

В своей книге «Рассказы о колдовстве и магии» (1852) Томас Райт, член-корреспондент Национального Института Франции, утверждает:

— Томас Райт, «Рассказы о колдовстве и магии» [6]

Также Томас Райт приводит список (документ) жертв двадцати девяти сожжений. В этом списке люди, исповедующие лютеранство, обозначались как «чужие». В итоге жертвами этих сожжений были:

— Томас Райт, «Рассказы о колдовстве и магии» [7]

Профессор Джон Дрейпер в книге «История конфликта между религией и наукой» (1874) пишет:

— Джон Дрейпер, «История борьбы между религией и наукой» [8]

См. также

Литература

Примечания

Ссылки

Полезное

Смотреть что такое “Святая инквизиция” в других словарях:

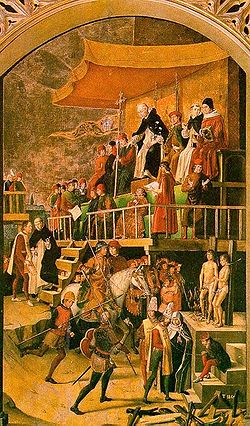

Святая Инквизиция — Аутодафе (1475). Святая инквизиция общее название ряда учреждений Римско католической церкви для борьбы с ересью. Содержание 1 Происхождение термина … Википедия

Инквизиция — Аутодафе (1475). Святая инквизиция общее название ряда учреждений Римско католической церкви для борьбы с ересью. Содержание 1 Происхождение термина … Википедия

Инквизиция (Warhammer 40,000) — Священная Инквизиция Форма правления Официальный язык Высший готический, низший готический Столица формально Святая Терра Глава государства … Википедия

Святая Терра — (англ. Holy Terra) в вымышленной вселенной Warhammer 40,000 будущая инкарнация Земли, мир столица Империума Человека. Поверхность планеты покрыта городами ульями. Над ней возвышается Дворец Императора огромная укрепленная крепость в Гималайских … Википедия

инквизиция — (иноск.) строгий суд (намек на инквизицию, установленную папами (а также у нас при Петре I) для розыску и кары преступлений против веры Ср. Сеньор любезный, будьте осторожны Поверьте мне, Святая инквизицья Участье в вас большое принимает Гр. А.… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Инквизиция — Инквизиція (иноск.) строгій судъ (намекъ на инквизицію, установленную папами (а также у насъ при Петрѣ I) для розыску и кары преступленій противъ вѣры. Ср. Сеньоръ любезный, будьте осторожны, Повѣрьте мнѣ, Святая инквизицья Участье въ васъ… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

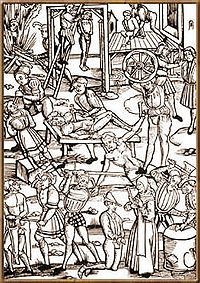

Португальская инквизиция — Основные статьи: История Португалии, Святая инквизиция «Die Inquisition in Portugall» (Инква … Википедия

Инквизитор — Аутодафе (1475). Святая инквизиция общее название ряда учреждений Римско католической церкви для борьбы с ересью. Содержание 1 Происхождение термина … Википедия