Инсулин ири что это

Инсулин ири что это

Инсулин – это гормон, секретируемый эндокринной частью поджелудочной железы. Он регулирует обмен углеводов, поддерживая глюкозу в крови на необходимом уровне, а также участвует в обмене жиров (липидов).

Гормон поджелудочной железы, регулятор обмена углеводов.

МкЕд/мл (микроединица на миллилитр).

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

Общая информация об исследовании

Инсулин синтезируется в бета-клетках эндокринной части поджелудочной железы. Его концентрация в крови напрямую зависит от концентрации глюкозы: после приема пищи в кровь попадает большое количество глюкозы, в ответ на это поджелудочная железа секретирует инсулин, который запускает механизмы перемещения глюкозы из крови в клетки тканей и органов. Также инсулин регулирует биохимические процессы в печени: если глюкозы становится много, то печень начинает запасать ее в виде гликогена (полимера глюкозы) или использовать для синтеза жирных кислот. Когда синтез инсулина нарушен и его вырабатывается меньше, чем необходимо, глюкоза не может попасть в клетки организма и развивается гипогликемия. Клетки начинают испытывать недостаток в основном субстрате, требующемся им для образования энергии, – в глюкозе. Если такое состояние является хроническим, то нарушается обмен веществ и начинают развиваться патологии почек, сердечно-сосудистой, нервной систем, страдает зрение. Заболевание, при котором наблюдается недостаток выработки инсулина, называется сахарным диабетом. Он бывает нескольких типов. В частности, тип первый развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, тип второй связывают с потерей чувствительности клеток к воздействию на них инсулина. Второй тип наиболее распространен. Для лечения сахарного диабета на начальных этапах обычно используют специальную диету и препараты, которые либо усиливают выработку инсулина поджелудочной железой, либо стимулируют клетки организма к потреблению глюкозы за счет увеличения их чувствительности к данному гормону. В случае если поджелудочная железа совсем перестает продуцировать инсулин, требуется его введение с инъекциями. Повышенная концентрация инсулина в крови называется гиперинсулинемией. При этом содержание глюкозы в крови резко снижается, что может привести к гипогликемической коме и даже к смерти, так как от концентрации глюкозы напрямую зависит работа головного мозга. Поэтому очень важно контролировать уровень сахара при парентеральном введении препаратов инсулина и других лекарств, использующихся для лечения диабета. Повышенный уровень инсулина в крови также бывает обусловлен опухолью, секретирующей его в больших количествах, – инсулиномой. При ней концентрация инсулина в крови может повышаться в десятки раз в течение короткого времени. Заболевания, связанные с развитием сахарного диабета: метаболический синдром, патология надпочечников и гипофиза, синдром поликистозных яичников.

Для чего используется исследование?

Когда назначается исследование?

Что означают результаты?

Причины повышенного уровня инсулина:

Что может влиять на результат?

Употребление таких препаратов, как кортикостероиды, леводопа, оральные контрацептивы, способствует повышению концентрации глюкозы.

Диагностика сахарного диабета 1 и 2 типов

Сахарный диабет — это группа метаболических (обменных) заболеваний, характеризующихся гипергликемией, которая развивается вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина и проявляется также глюкозурией, полиурией, полидипсией, нарушениями лип

Сахарный диабет — это группа метаболических (обменных) заболеваний, характеризующихся гипергликемией, которая развивается вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина и проявляется также глюкозурией, полиурией, полидипсией, нарушениями липидного (гиперлипидемия, дислипидемия), белкового (диспротеинемия) и минерального (например, гипокалиемия) обменов, кроме того, провоцирует развитие осложнений. Клинические проявления болезни иногда могут быть связаны с перенесенной инфекцией, психической травмой, панкреатитом, опухолью поджелудочной железы. Нередко сахарный диабет развивается при ожирении и некоторых других эндокринных заболеваниях. Определенную роль может играть также наследственность. Сахарный диабет по медико-социальной значимости находится непосредственно после сердечных и онкологических заболеваний.

Выделяют 4 клинических типа сахарного диабета: сахарный диабет 1 типа, сахарный диабет 2 типа, другие типы (при генетических дефектах, эндокринопатиях, инфекциях, болезнях поджелудочной железы и др.) и гестационный диабет (диабет беременных). Новая классификация пока не является общепринятой и носит рекомендательный характер. Вместе с тем необходимость пересмотра старой классификации обусловлена прежде всего появлением новых данных о гетерогенности сахарного диабета, а это, в свою очередь, требует разработки особых дифференцированных подходов к диагностике и лечению заболевания. СД

1 типа — хроническое заболевание, вызванное абсолютным дефицитом инсулина, возникающим вследствие недостаточной его выработки поджелудочной железой. СД 1 типа приводит к стойкой гипергликемии и развитию осложнений. Частота выявляемости — 15:100 000 населения. Развивается преимущественно в детском и подростковом возрасте. СД

2 типа — хроническое заболевание, вызванное относительным дефицитом инсулина (снижена чувствительность рецепторов инсулинзависимых тканей к инсулину) и проявляющееся хронической гипергликемией с развитием характерных осложнений. На долю СД 2 типа приходится 80% всех случаев сахарного диабета. Частота встречаемости — 300:100 000 населения. Преобладающий возраст, как правило, старше 40 лет. Чаще диагностируется у женщин. Факторы риска — генетические и ожирение.

Скрининг на сахарный диабет

Комитет экспертов ВОЗ рекомендует проводить обследование на диабет следующих категорий граждан:

Для скрининга (как централизованного, так и децентрализованного) сахарного диабета ВОЗ рекомендует определение как уровня глюкозы, так и показателей гемоглобина А1с.

Гликозилированный гемоглобин — это гемоглобин, в котором молекула глюкозы конденсируется с β-концевым валином β-цепи молекулы гемоглобина. Гликозилированный гемоглобин имеет прямую корреляцию с уровнем глюкозы в крови и является интегрированным показателем компенсации углеводного обмена на протяжении последних предшествовавших обследованию 60–90 дней. Скорость образования HbA1c зависит от величины гипергликемии, а нормализация его уровня в крови происходит через 4–6 нед после достижения эугликемии. В связи с этим содержание HbA1c определяют в случае необходимости контроля углеводного обмена и подтверждения его компенсации у больных диабетом в течение длительного времени. По рекомендации ВОЗ (2002 г.), определение содержания гликозилированного гемоглобина в крови больных сахарным диабетом следует проводить 1 раз в квартал. Этот показатель широко используется как для скрининга населения и беременных женщин, проводящегося с целью выявления нарушений углеводного обмена, так и для контроля лечения больных сахарным диабетом.

Компания БиоХимМак предлагает оборудование и реактивы для анализа гликозилированного гемоглобина HbA1c фирм Drew Scientific(Англия) и Axis-Shield (Норвегия) — мировых лидеров, специализирующихся на клинических системах для мониторинга диабета (см. в конце данного раздела). Продукция этих компаний имеет международную стандартизацию NGSP по измерению HbA1c.

Профилактика сахарного диабета

СД 1 типа — это хроническое аутоиммунное заболевание, сопровождающееся деструкцией β-клеток островков Лангерганса, поэтому очень важен ранний и точный прогноз заболевания на предклинической (асимптоматической) стадии. Это позволит остановить клеточную деструкцию и максимально сохранить клеточную массу β-клеток.

Скрининг группы высокого риска для всех трех типов антител поможет предотвратить или снизить заболеваемость диабетом. У лиц из группы риска, имеющих антитела к двум и более антигенам, диабет развивается в течение 7–14 лет.

Для выявления лиц группы высокого риска развития сахарного диабета 1 типа необходимо провести исследование генетических, иммунологических и метаболических маркеров заболевания. При этом следует отметить, что иммунологические и гормональные показатели целесообразно исследовать в динамике — 1 раз в 6–12 мес. В случае обнаружения аутоантител к β-клетке, при нарастании их титра, снижении уровней С-пептида, необходимо до появления клинических симптомов начать проводить лечебные профилактические мероприятия.

Маркеры сахарного диабета 1 типа

HLA-типирование

Согласно современным представлениям, СД 1 типа, несмотря на острое начало, имеет длительный скрытый период. Принято выделять шесть стадий в развитии заболевания. Первая из них — стадия генетической предрасположенности характеризуется наличием или отсутствием генов, ассоциированных с сахарным диабетом 1 типа. Большое значение имеет наличие антигенов HLA, особенно II класса — DR 3, DR 4 и DQ. При этом риск развития заболевания возрастает многократно. На сегодняшний день генетическая предрасположенность к развитию сахарного диабета 1 типа рассматривается как комбинация различных аллелей нормальных генов.

Наиболее информативными генетическими маркерами сахарного диабета 1 типа являются HLA-антигены. Изучение генетических маркеров, ассоциированных с сахарным диабетом 1 типа у больных с LADA, представляется целесообразным и необходимым для проведения дифференциального диагноза между типами сахарного диабета при развитии заболевания после 30 лет. «Классические» гаплотипы, характерные для СД 1 типа, были выявлены у 37,5% больных. В то же время у 6% пациентов были обнаружены гаплотипы, считающиеся протективными. Возможно, именно этим можно объяснить более медленное прогрессирование и более мягкое клиническое течение сахарного диабета в этих случаях.

Антитела к клеткам островков Лангерганса (ICA)

Выработка специфических аутоантител к β-клеткам островков Лангерганса ведет к разрушению последних по механизму антителозависимой цитотоксичности, что, в свою очередь, влечет за собой нарушение синтеза инсулина и развитие клинических признаков СД 1 типа. Аутоиммунные механизмы разрушения клеток могут иметь наследственную природу и/или запускаться рядом внешних факторов, таких как вирусные инфекции, воздействие токсических веществ и различные формы стресса. СД 1 типа характеризуется наличием асимптоматической стадии преддиабета, которая может длиться в течение нескольких лет. Нарушение синтеза и секреции инсулина в этот период могут выявляться только с помощью теста определения толерантности к глюкозе. В большинстве случаев у этих лиц с асимптоматическим течением СД I типа выявляются аутоантитела к клеткам островков Лангерганса и/или антитела к инсулину. Описаны случаи выявления ICA за 8 и более лет до появления клинических признаков СД 1 типа. Таким образом, определение уровня ICA может использоваться для ранней диагностики и выявления предрасположенности к СД 1 типа. У пациентов с наличием ICA наблюдается прогрессивное снижение функции β-клеток, что проявляется нарушением ранней фазы секреции инсулина. При полном нарушении этой фазы секреции появляются клинические признаки СД 1 типа.

Исследования показали, что ICA определяются у 70% больных со впервые выявленным СД 1 типа — по сравнению с контрольной недиабетической популяцией, где ICA выявляются в 0,1–0,5% случаев. ICA также определяются у близких родственников больных диабетом. Эти лица составляют группу повышенного риска развития СД 1 типа. В ряде исследований было показано, что у ICA-позитивных близких родственников больных диабетом впоследствии развивается СД 1 типа. Высокая прогностическая значимость определения ICA определяется еще и тем, что у пациентов с наличием ICA, даже при отсутствии признаков диабета, в конечном счете, тоже развивается СД 1 типа. Поэтому определение ICA облегчает раннюю диагностику СД 1 типа. Было показано, что определение уровня ICA у больных с сахарным диабетом 2 типа может помочь в выявлении диабета еще до появления соответствующих клинических симптомов и определить необходимость терапии инсулином. Следовательно, у больных диабетом 2 типа при наличии ICA можно с большой вероятностью предположить развитие инсулиновой зависимости.

Антитела к инсулину

Антитела к инсулину находят у 35–40% пациентов со впервые выявленным сахарным диабетом 1 типа. Сообщалось о корреляции между появлением антител к инсулину и антител к островковым клеткам. Антитела к инсулину могут наблюдаться в стадии преддиабета и симптоматических явлений сахарного диабета 1 типа. Антиинсулиновые антитела в ряде случаев также появляются у пациентов после лечения инсулином.

Декарбоксилаза глутаминовой кислоты (GAD)

Исследования последних лет позволили выявить основной антиген, представляющий собой главную мишень для аутоантител, связанных с развитием инсулинзависимого диабета, — декарбоксилаза глутаминовой кислоты. Это мембранный фермент, осуществляющий биосинтез тормозного нейромедиатора центральной нервной системы млекопитающих — гамма-аминомасляной кислоты, был впервые найден у пациентов с генерализованными неврологическими расстройствами. Антитела к GAD — это очень информативный маркер для идентификации преддиабета, а также выявления индивидуумов с высоким риском развития СД 1 типа. В период асимптоматического развития диабета антитела к GAD могут выявляться у пациента за 7 лет до клинического проявления болезни.

По данным зарубежных авторов, частота обнаружения аутоантител у больных с «классическим» сахарным диабетом 1 типа составляет: ICA — 60–90%, IAA — 16–69%, GAD — 22–81%. В последние годы опубликованы работы, авторы которых показали, что у больных с LADA аутоантитела к GAD являются наиболее информативными. Однако, по данным ЭНЦ РФ, лишь у 53% больных с LADA были выявлены антитела к GAD, по сравнению с 70% ICA. Одно не противоречит другому и может служить подтверждением необходимости определения всех трех иммунологических маркеров для достижения более высокого уровня информативности. Определение этих маркеров позволяет в 97% случаев дифференцировать СД 1 типа от 2 типа, когда клиника сахарного диабета 1 типа маскируется под 2 тип.

Клиническая ценность серологических маркеров СД 1 типа

Наиболее информативным и надежным представляется одновременное исследование в крови 2–3 маркеров (отсутствие всех маркеров — 0%, один маркер — 20%, два маркера — 44%, три маркера — 95%).

Определение антител против клеточных компонентов β-клеток островков Лангерганса, против декарбоксилазы глутаминовой кислоты и инсулина в периферической крови важно для выявления в популяции лиц, предрасположенных к развитию заболевания, и родственников больных диабетом, имеющих генетическую предрасположенность к СД 1 типа. Недавнее международное исследование подтвердило огромную важность этого теста для диагностики аутоиммунного процесса, направленного против островковых клеток.

Диагностика и мониторинг сахарного диабета

Для постановки диагноза и мониторинга сахарного диабета используются следующие лабораторные исследования (по рекомендациям ВОЗ от 2002 г.).

Длительное время как для выявления СД, так и для контроля степени его компенсации рекомендовалось определение содержания глюкозы в крови натощак и перед каждым приемом пищи. Исследования последних лет позволили установить, что более четкая ассоциация между уровнем глюкозы в крови, наличием сосудистых осложнений диабета и степенью их прогрессирования, выявляется не с показателями гликемии натощак, а со степенью ее увеличения в период после приема пищи — постпрандиальная гипергликемия.

Необходимо подчеркнуть, что критерии компенсации сахарного диабета претерпели существенное изменение на протяжении последних лет, что можно проследить на основании данных, представленных в таблице.

Таким образом, критерии диагностики СД и его компенсации, в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ (2002 г.), необходимо «ужесточить». Это обусловлено исследованиями последних лет (DCCT, 1993; UKPDS, 1998), которые показали, что частота, время развития поздних сосудистых осложнений СД и скорость их прогрессирования имеют прямую корреляцию со степенью компенсации СД.

Инсулин

Инсулин — гормон, вырабатываемый β-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы и участвующий в регуляции метаболизма углеводов и поддержании постоянного уровня глюкозы в крови. Инсулин первоначально синтезируется как препрогормон с молекулярной массой 12 кDa, затем внутри клетки подвергается процессингу с образованием прогормона с молекулярной массой 9 кDa и длиною в 86 аминокислотных остатка. Этот прогормон депонируется в гранулах. Внутри этих гранул дисульфидные связи между цепями А и В инсулина и С-пептидом разрываются, и в результате образуется молекула инсулина с молекулярной массой 6 кDa и длиной в 51 аминокислотный остаток. При стимуляции из клеток освобождаются эквимолярные количества инсулина и С-пептида и небольшое количество проинсулина, а также других промежуточных веществ (

Е. Е. Петряйкина, кандидат медицинских наук

Н. С. Рытикова, кандидат биологических наук

Морозовская детская городская клиническая больница, Москва

Инсулин ири что это

Исследование, направленное на определение резистентности к инсулину путем оценки уровней глюкозы и инсулина натощак и расчета индекса исулинорезистентности.

Индекс инсулинорезистентости; резистентность инсулина.

Синонимы английские

Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance; HOMA-IR; insulin resistance.

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

Общая информация об исследовании

Инсулинорезистентность – это снижение чувствительности инсулинозависимых клеток к действию инсулина с последующим нарушением метаболизма глюкозы и поступления ее в клетки. Развитие резистентности к инсулину обусловлено сочетанием метаболических, гемодинамических нарушений на фоне воспалительных процессов и генетической предрасположенности к заболеваниям. При этом повышается риск возникновения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушения обмена веществ, метаболического синдрома.

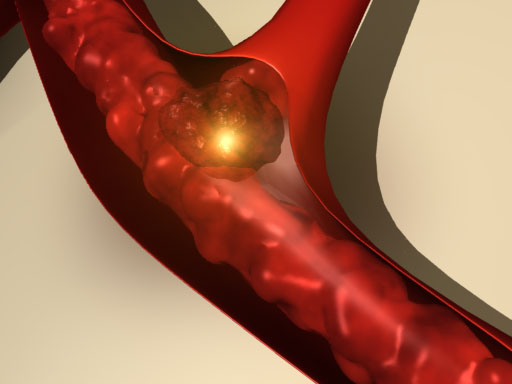

Инсулин является пептидным гормоном, который синтезируется из проинсулина бета-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы. Инсулин участвует в транспорте глюкозы из крови в клетки тканей, в частности мышечной и жировой тканей. Гормон также активирует гликолиз и синтез гликогена, жирных кислот в клетках печени, снижает липолиз и кетогенез, принимает участие в накоплении энергетических соединений в клетках и их использование в метаболических процессах. При развитии резистентности клеток и тканей к инсулину увеличивается его концентрация в крови, что ведет к нарастанию концентрации глюкозы. Вследствие этого возможно развитие сахарного диабета 2-го типа, атеросклероза, в том числе коронарных сосудов, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, ишемического инсульта.

Для оценки инсулинорезистентности может быть использован индекс HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance). Он рассчитывается по формуле: HOMA-IR = инсулин натощак (мкЕд/мл) x глюкоза натощак (ммоль/л)/22,5. Повышение значений HOMA-IR отмечается при повышении уровня глюкозы или инсулина натощак. Это соответствует повышению резистентности клеток и тканей к инсулину и повышенному риску развития сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Пороговое значение резистентности к инсулину, рассчитанной с помощью индекса HOMA-IR, определяется как 70-75 перцентили его кумулятивного популяционного распределения.

Индекс инсулинорезистентности может быть использован в качестве дополнительного диагностического показателя метаболического синдрома. Метаболический синдром представляет собой комплекс факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, атеросклероза, стеатоза печени и некоторых видов рака. В результате развивается комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений на фоне ожирения в результате развития инсулинорезистентности.

Индекс HOMA-IR является информативным показателем развития нарушений толерантности к глюкозе и сахарного диабета у пациентов с уровнем глюкозы ниже 7 ммоль/л. Также расчет данного показателя может быть использован при подозрении на развитие резистентности к инсулину при синдроме поликистозных яичников у женщин, гестационном сахарном диабете, хронической почечной недостаточности, хронических гепатитах В и С, стеатозе печени неалкогольной этиологии, ряде инфекционных, онкологических, аутоиммунных заболеваний и терапии некоторыми лекарственными препаратами (глюкокортикоиды, оральные контрацептивы и другие).

Для чего используется исследование?

Когда назначается исследование?

Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR (венозная кровь) в Надтеречное

Лабораторное исследование, необходимое для оценки чувствительности тканей к гормону инсулину и тяжести нарушения углеводного обмена у пациентов с сахарным диабетом/преддиабетом, синдромом Кушинга и некоторыми другими заболеваниями.

Что входит в комплекс

Приём и исследование биоматериала

Комплексы с этим исследованием

Когда нужно сдавать анализ Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR?

Подробное описание исследования

В норме организм человека поддерживает баланс поступления и расхода углеводов. Во многом это возможно за счет гормонов поджелудочной железы — инсулина (образуется в бета-клетках железы) и противоположного ему по действию гормона — глюкагона (продуцируется в альфа-клетках поджелудочной железы).

Одна из главных функций инсулина в углеводном обмене — нормализация уровня глюкозы в крови. Он осуществляет эту функцию путем транспорта глюкозы в клетки, так называемых инсулинозависимых тканей, которые чувствительны к его действию и могут получать глюкозу из крови через специальные переносчики (GLUT) только при действии инсулина. К инсулинозависимым тканям относят печень, мышечную и жировую ткани.

При сахарном диабете 1 типа нарушается процесс образования инсулина на фоне разрушения клеток поджелудочной железы, за счет чего уровень глюкозы в крови становится избыточным для организма. При сахарном диабете 2 типа, в отличие от 1 типа, инсулин вырабатывается в достаточном или иногда в избыточном количестве (т.н. гиперинсулинемия). Это связано с тем, что чувствительность инсулинозависимых тканей к действию данного гормона снижена. В результате они не могут захватывать глюкозу из крови, такое состояние называется «инсулинорезистентность» (IR).

Усугубление резистентности тканей к инсулину клинически связано с избыточной массой тела и ожирением. Во-первых, из-за того, что количество GLUT-рецепторов у людей с избыточным весом меньше, чем у лиц с нормальной массой тела. Во-вторых, избыточный вес приводит к патологическому отложению липидов (жиров) в тканях-мишенях инсулина, особенно в мышцах и печени, это приводит к токсическому эффекту, который нарушает действие инсулина и ухудшает взаимодействие с GLUT-рецепторами.

Возникает порочный цикл — инсулинорезистентность повышает уровень глюкозы в крови, а глюкоза, в свою очередь, повышает степень инсулинорезистентности. Такое состояние часто сопровождает т.н. преддиабет, а затем сопутствует сахарному диабету. Преддиабет (преддиабетическое состояние) — это пограничное состояние, для которого характерно нарушение обмена глюкозы, однако его степень еще недостаточно выражена для постановки диагноза «сахарный диабет». При отсутствии своевременной диагностики и лечения преддиабет может перейти в сахарный диабет.

Для оценки инсулинорезистентности разработан индекс HOMA-IR — формула, учитывающая уровень глюкозы и инсулина — оба показателя натощак. Индекс инсулинорезистентности имеет больший диагностический потенциал, нежели показатели глюкозы и инсулина отдельно. Чем выше показатель HOMA-IR, тем хуже ткани поглощают глюкозу и тем хуже течение сахарного диабета (или преддиабета).

Инсулинорезистентность часто служит составляющей метаболического синдрома — состояния, характеризующегося ожирением, нарушением липидного и углеводного обмена. У пациентов с метаболическим синдромом HOMA-IR помогает оценить эффективность лечения.

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Калькулятор

заказов

Новости

График работы в дни праздников

Установлен график работы Клинических отделений в дни Новогодних каникул.

ВЫЕЗД на ДОМ!

С 1 декабря возобновляется выезд на дом в Пятигорске!

ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Гормон, регулирующий энергетический обмен и массу тела

Лептин – пептидный гормон, который секретируется жировыми клетками и, как предполагается, участвует в регуляции энергетического обмена организма и массы тела. Он уменьшает аппетит, повышает расход энергии, изменяет метаболизм жиров и глюкозы, а также нейроэндокринную функцию либо прямым влиянием, либо активацией специфических структур в центральной нервной системе.

Изменения уровня лептина связывают с механизмами развития аменореи, обусловленной anorexia nervosa, bulimia nervosa, а также чрезмерными физическими нагрузками у женщин-атлетов. В этих ситуациях уровень лептина снижен.

Предполагается, что концентрация лептина играет роль физиологического сигнала о достаточности энергетических ресурсов организма для выполнения репродуктивной функции и влияет на стероидогенез в яичниках. В период пубертата происходит повышение концентрации в крови лептина.

В остальных случаях для тучных людей характерно, напротив, повышение концентрации лептина, которое не сопровождается соответствующим изменением пищевого поведения и энергетического обмена. Предположительно, это обусловлено «лептиновой резистентностью», которую связывают с нарушением переноса гормона транспортными белками или растворимыми рецепторами лептина. В настоящее время его рассматривают в качестве одного из факторов патогенеза инсулиннезависимого сахарного диабета. Избыток лептина приводит к подавлению секреции инсулина, вызывает резистентность скелетных мышц и жировой ткани к его воздействию, подавляет действие инсулина на клетки печени, что приводит к еще большему повышению уровня глюкозы при диабете II типа.

Однако само по себе ожирение при нормальной функции поджелудочной железы не приводит к диабету.

Установлено, что связь между количеством лептина и заболеваниями сердечно-сосудистой системы существует вне зависимости от других факторов риска, таких как курение, наличия высокого уровня холестерина и высокого кровяного давления.

Показания к назначению анализа:

Подготовка к анализу:

Материал: сыворотка или плазма крови (без гемолиза и липемии).

Единицы измерения: Единицы измерения в БиоТесте: нг/мл.

Референсные величины: Взрослые: Женщины – 1,1 – 27,6 нг/мл; Мужчины – 0,5 – 13,8 нг/мл.

Повышение значений лептина:

Понижение значений лептина:

Биологически неактивный маркёр углеводного обмена, показатель секреции эндогенного инсулина.

В молекуле проинсулина между альфа- и бета-цепями находится фрагмент, состоящий из 31 аминокислотного остатка. Это так называемый соединительный пептид или C- пептид. При синтезе молекулы инсулина в бета-клетках поджелудочной железы этот белок вырезается пептидазами и вместе с инсулином попадает в кровоток. До отщепления С-пептида инсулин не активен. Это позволяет поджелудочной железе образовывать запасы инсулина в виде про-гормона. В отличие от инсулина С-пептид биологически неактивен. С-пептид и инсулин выделяются в эквимолярных количествах, поэтому определение уровня С-пептида позволяет оценить секрецию инсулина.

Уровень С-пептида изменяется в соответствии с колебаниями уровня инсулина, образующегося эндогенно. Соотношение этих показателей может изменяться на фоне заболеваний печени и почек, поскольку инсулин метаболизируется преимущественно печенью, а метаболизм и выведение С-пептида осуществляется почками. В связи с этим определение данного показателя может быть полезным для правильной интерпретации изменений содержания инсулина в крови при нарушении функции печени.

Показания к назначению анализа:

Подготовка к исследованию: натощак.

Референсные значения: 298- 1324 пмоль/л

Повышение уровня С-пептида:

Снижение уровня С-пептида:

Антитела к инсулиновым рецепторам (при инсулинорезистентном сахарном диабете II типа).

Гликированный гемоглобин (HbA1с)

Соединение гемоглобина с глюкозой, позволяющее оценивать уровень гликемии за 1- 3 месяца, предшествующие исследованию.

Образуется в результате медленного неферментативного присоединения глюкозы к гемоглобину А, содержащемуся в эритроцитах. Гликированный (употребляется также термин «гликозилированный») гемоглобин присутствует в крови и у здоровых людей.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ этот тест признан оптимальным и необходимым для контроля сахарного диабета. Больным сахарным диабетом рекомендуется проводить исследование уровня гликированного гемоглобина не менее одного раза в квартал.

Значения могут различаться между лабораториями в зависимости от применяемого аналитического метода, поэтому контроль в динамике лучше проводить в одной лаборатории или, по крайней мере, тем же методом. При контроле над лечением диабета рекомендуется поддерживать уровень гликированного гемоглобина менее 7% и пересматривать терапию при содержании гликированного гемоглобина более 8% (указанные значения применимы только для сертифицированных методов определения гликированного гемоглобина с референсными пределами 4-6%).

Клинические исследования с использованием сертифицированных методов показывают, что рост доли гликированного гемоглобина на 1% связан с увеличением уровня глюкозы плазмы крови, в среднем, примерно на 2 ммоль/л. Гликированный гемоглобин используется как показатель риска развития осложнений диабета. Доказано, что снижение значений гликированного гемоглобина на 1/10 связано с примерно 45%-ным снижением риска прогрессии диабетической ретинопатии.

Результаты теста могут быть ложно изменены при любых состояниях, влияющих на средний срок жизни эритроцитов крови. Кровотечения или гемолиз вызывают ложное снижение результата; гемотрансфузии, естественно, искажают результат; при железодефицитной анемии наблюдается ложное повышение результата определения гликированного гемоглобина.

Показания к назначению анализа

Долговременный мониторинг течения и контроль над лечением больных сахарным диабетом для определения степени компенсации заболевания.

Подготовка к исследованию

Взятие крови желательно производить натощак. Исследование нецелесообразно проводить после кровотечений, гемотрансфузий.