какие виды энергии преобразуются в электрическую

Виды преобразования электрической энергии

Генераторные установки вырабатывают однофазный или трехфазный ток промышленный частоты, а химические источники — постоянный. При этом на практике довольно часто возникают ситуации, когда одного вида электроэнергии недостаточно для работы определенных устройств и требуется выполнять ее преобразование.

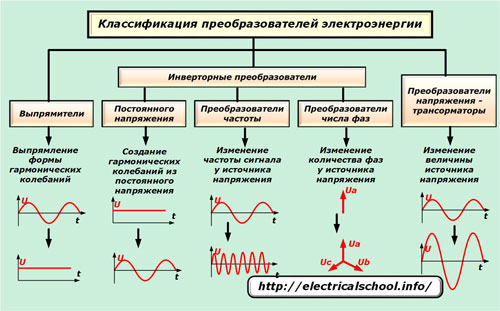

С этой целью промышленностью выпускается большое количество электротехнических устройств, которые оперируют с разными параметрами электрической энергии, превращая их из одного вида в другой с различными напряжениями, частотой, количеством фаз и формами сигналов. По выполняемым функциям они подразделяются на устройства преобразования:

с возможностью регулирования выходного сигнала;

наделенные способностью стабилизации.

По характеру выполняемых операций преобразователи делят на устройства:

инвертирования в один или несколько этапов;

изменения частоты сигнала;

преобразования числа фаз электрической системы;

модификации вида напряжения.

По способам управления происходящих алгоритмов регулируемые преобразователи работают на:

импульсном принципе, используемом в схемах постоянного тока;

фазовом методе, применяемом в цепях гармоничных колебаний.

Самые простые конструкции преобразователей могут не наделяться функцией управления.

Все устройства преобразования могут использовать один из следующих видов электрической схемы:

на основе трансформатора или без него;

с одной, двумя, тремя или несколькими фазами.

Это наиболее распространенный и старый класс преобразователей, позволяющих получать выпрямленный или стабилизированный постоянный ток из переменного синусоидального обычно промышленной частоты.

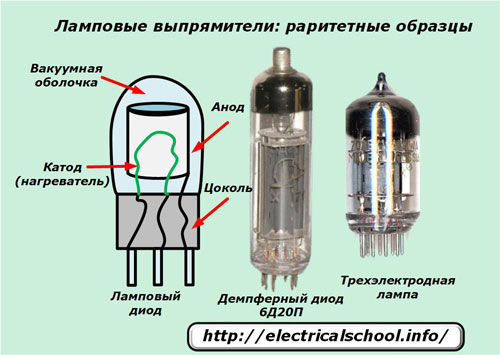

Буквально несколько десятилетий назад в радиотехнических и электронных устройствах еще использовались селеновые конструкции и ламповые на основе вакуума приборы.

В основе подобных устройств использовался принцип выпрямления тока одним единичным элементом из селеновой пластины. Их последовательно собирали в единую конструкцию через монтажные переходники. Чем выше требовалось напряжение для выпрямления, тем большее количество таких элементов использовалось. Они не отличались большими мощностями и выдерживали нагрузку в несколько десятков миллиампер.

У ламповых выпрямителей внутри герметичного стеклянного корпуса создавался вакуум. В нем располагались электроды: анод и катод с нитью накала, обеспечивающей протекание термоэлектронной эмиссии.

Подобный ламповые приборы обеспечивали питание постоянным током для различных схем радиоприемников и телевизоров вплоть до конца прошлого столетия.

Игнитроны — мощные устройства

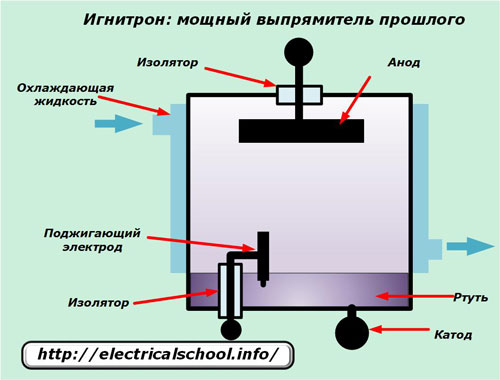

В промышленных устройствах раньше широко использовались ионные ртутные приборы с анодом и катодом, работающие по принципу управляемого дугового заряда. Они применялись там, где требовалось оперировать нагрузкой постоянного тока с силой в сотни ампер при выпрямленном напряжении до пяти киловольт включительно.

Для протекания тока от катода в направлении анода использовался поток электронов. Он создавался за счет дугового разряда, вызываемого на одном или нескольких участках катода, называемых светящимися катодными пятнами. Они формировались при включении вспомогательной дуги от поджигающего электрода до момента зажигания основной.

Для этого создавались кратковременные импульсы в несколько миллисекунд с силой тока до десятков ампер. Изменение формы и силы импульсов позволяло управлять работой игнитрона.

Эта конструкция обеспечивала хорошее поддержание напряжения при выпрямлении и довольно высокий КПД. Но, техническая сложность конструкции и трудности эксплуатации привели к отказу от ее использования.

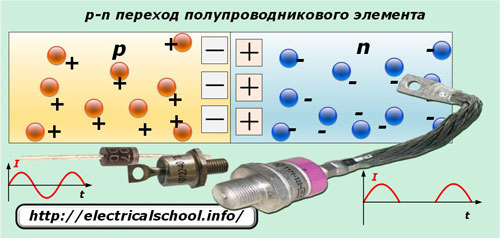

В основу их работы положен принцип проводимости тока в одну сторону за счет свойств p-n перехода, образованного контактами между полупроводниковыми материалами или металлом и полупроводником.

Диоды пропускают ток только определенного направления, а при прохождении через них переменной синусоидальной гармоники срезают одну полуволну и за счет этого широко используются как выпрямительные устройства.

Современные диоды выпускаются очень широким ассортиментом и наделяются разнообразными техническими характеристиками.

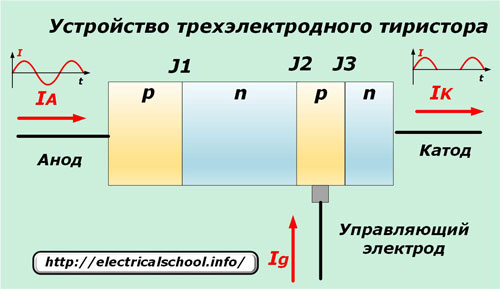

В составе тиристора используется четыре слоя проводимости, образующих более сложную полупроводниковую структуру, чем у диода с тремя последовательно соединенными p-n переходами J1, J2, J3. Контакты с внешним слоем «p» и «n» используются в качестве анода и катода, а с внутренним — как управляющий электрод УЭ, который применяется для включения тиристора в работу и выполнения регулирования.

Выпрямление синусоидальной гармоники производится по тому же принципу, как и у полупроводникового диода. Но, для работы тиристора необходимо учесть определенную особенность — структура его внутренних переходов должна быть открыта для прохождения электрических зарядов, а не закрыта.

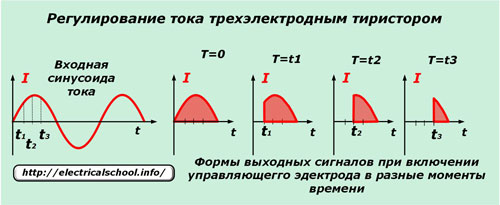

Это осуществляется пропусканием тока определенной полярности через управляющий электрод. На картинке ниже показаны способы открытия тиристора, используемые заодно для регулировки величины пропускаемого тока в разные моменты времени.

При подаче тока через УЭ в момент перехода синусоиды через нулевое значение создается максимальная величина, которая постепенно уменьшается в точках «1», «2», «3».

Таким способом происходит выпрямление тока в комплексе с регулированием тиристором. Аналогичным образом работают симисторы и мощные полевые MOSFET и/или AGBT транзисторы в силовых цепях. Но, они не выполняют функцию выпрямления тока, пропуская его в обоих направлениях. Поэтому в их схемах управления используется дополнительный алгоритм прерывания импульса.

Преобразователи постоянного тока

Эти конструкции осуществляют обратную выпрямителям операцию. Они применяются для выработки переменного синусоидального тока из постоянного, получаемого от химических источников тока.

С конца XIX века для преобразования постоянного напряжения в переменное использовались электрические машинные конструкции. В их состав входил электродвигатель постоянного тока, получавший энергию от аккумулятора или комплекта батарей и генератор переменного напряжения, якорь которого вращался от привода двигателя.

В отдельных устройствах обмотка генератора наматывалась прямо на общем роторе двигателя. При этом способе не только меняли форму сигнала, но и, как правило, увеличивали амплитуду напряжения или частоту.

Если на якоре генератора намотаны три разнесенные по 120 градусов обмотки, то с его помощью получали уже равноценное симметричное трехфазное напряжение.

Умформеры широко использовались вплоть до 70-х годов для радиоламповых устройств, оборудования троллейбусов, трамваев, электровозов до массового внедрения полупроводниковых элементов.

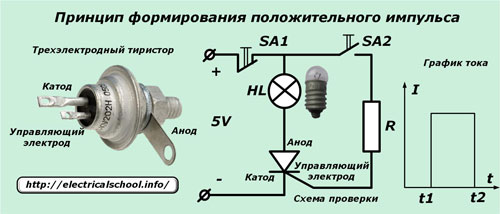

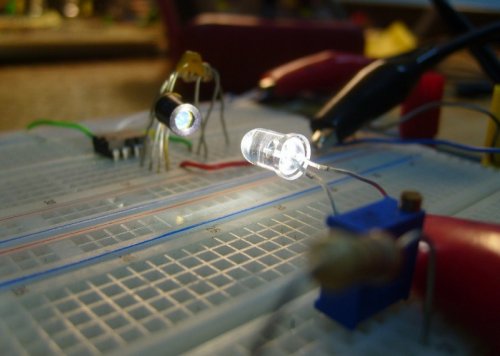

За основу рассмотрения возьмем схему проверки тиристора КУ202 от батарейки и лампочки.

В цепь подачи плюсового потенциала батарейки на анод врезан нормально замкнутый контакт кнопки SA1 и лампочка накаливания малой мощности. Подключение управляющего электрода выполнено через токоограничивающий резистор и открытый контакт кнопки SA2. Катод соединен жестко с минусом батарейки.

Если в момент времени t1 нажать кнопку SA2, то по цепочке управляющего электрода на катод потечет ток, который откроет тиристор и лампочка, включенная в анодную ветвь, загорится. Она, благодаря конструктивной особенности этого тиристора, будет продолжать гореть даже при размыкании контакта SA2.

Теперь в момент времени t2 нажмем на кнопку SA1. Цепь питания анода обесточится, а лампочка погаснет из-за того, что прохождение тока через нее прекратится.

На графике представленной картинки видно, что внутри промежутка времени t1÷t2 проходил постоянный ток. Если переключения кнопок выполнять очень быстро, то можно сформировать импульс прямоугольной формы с положительным знаком. Точно так же можно создать отрицательный импульс. С этой целью достаточно немного изменить схему для прохождения тока противоположного направления.

Последовательность двух импульсов положительного и отрицательного значения создает форму сигнала, называемого в электротехнике «меандр». Его прямоугольная форма довольно грубо напоминает синусоиду с двумя полуволнами противоположных знаков.

Если в рассмотренной схеме заменить кнопки SA1 и SA2 контактами реле или транзисторными ключами и коммутировать их по определенному алгоритму, то можно будет в автоматическом режиме создавать ток с формой меандра и подгонять его под определенную частоту, скважность, период. Такими переключениями занимается специальная электронная схема управления.

Структурная схема силовой части

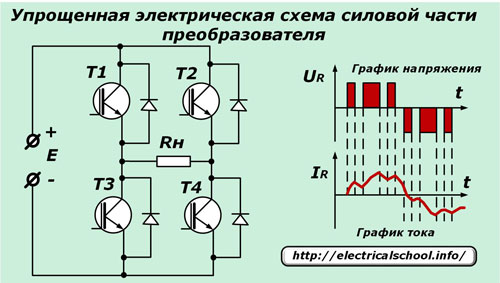

В качестве примера рассмотрим наиболее простую систему первичных цепей инвертора, работающего по мостовой схеме.

Здесь вместо тиристора формированием прямоугольного импульса занимаются специально подобранные полевые транзисторные ключи. В диагональ их моста включено сопротивление нагрузки Rн. Силовые электроды каждого транзистора «исток» и «сток» встречно соединены с шунтирующими диодами, а на «затвор» подключены выходные контакты схемы управления.

За счет автоматической работы управляющих сигналов на нагрузку выдаются различные по длительности и знаку импульсы напряжения. Их очередность и характеристики подогнаны под оптимальные параметры выходного сигнала.

Под действием приложенных напряжений на диагональном сопротивлении с учетом переходных процессов возникает ток, форма которого уже больше приближена к синусоиде, чем у меандра.

Сложности технической реализации

Для хорошего функционирования силовой схемы инверторов необходимо обеспечивать надежную работу системы управления, которая основана на коммутации ключей. Они наделяются свойствами двусторонней проводимости и формируются за счет шунтирования транзисторов подключением обратных диодов.

С целью регулирования амплитуды выходного напряжения чаще всего используется принцип широтной импульсной модуляции за счет выбора площади импульса каждой полуволны методом управления ее длительностью. Кроме этого способа встречаются устройства, работающие на амплитудном импульсном преобразовании.

В процессе формирования выходных цепей напряжения возникает нарушение симметрии полуволн, которое отрицательно сказывается на работе индуктивных нагрузок. Наиболее характерно это заметно у трансформаторов.

При работе системы управления задается алгоритм формирования ключей силовой цепи, включающий три этапа:

На нагрузке возможны появления не только пульсирующих, но и изменяющихся по направлению токов, которые создают дополнительные помехи на зажимах источника.

Среди множества различных технологических решений, используемых для создания инверторов, распространены три схемы, рассматриваемые по степени увеличения сложности:

1. мостовая без трансформатора;

2. с нулевым выводом трансформатора;

3. мостовая с трансформатором.

Формы выходных сигналов

Инверторы создаются для выдачи напряжений:

ступенчатых чередующихся сигналов;

Промышленность выпускает электродвигатели для работы в конкретных условиях эксплуатации с учетом питания от определенных видов источников. Однако, на практике возникают ситуации, когда по разным причинам необходимо подключить трехфазный асинхронный двигатель в однофазную сеть. Для этого разработаны различные электрические схемы и устройства.

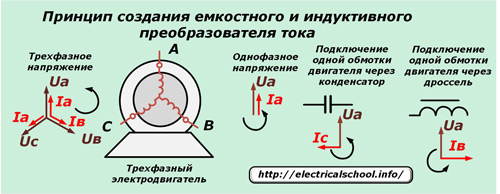

Статор трехфазного асинхронного двигателя включает в свой состав три разнесенные по 120 градусов навитые определенным образом обмотки, каждая из которых при подаче в нее тока своей фазы напряжения создает собственное вращающееся магнитное поле. Направление токов выбрано так, что их магнитные потоки дополняют друг друга, обеспечивая взаимное действие для вращения ротора.

Когда имеется всего одна фаза напряжения питания для такого двигателя, то возникает необходимость сформировать из нее три цепочки тока, каждая из которых тоже смещена на 120 градусов. Иначе вращение не получится или будет неполноценным.

В электротехнике существует два простых способа поворота вектора тока относительно напряжения методом подключения на:

1. индуктивную нагрузку, когда ток начинает отставать от напряжения на 90 градусов;

2. емкость для создания опережения тока на 90 градусов.

На приведенной картинке показано, что от одной фазы напряжения Ua можно получить ток, сдвинутый по углу не на 120, а только на 90 градусов вперед или назад. Причем для этого потребуется еще подбирать номиналы конденсаторов и дросселей чтобы создать допустимый режим работы двигателя.

В практических решениях подобных схем чаще всего останавливались на конденсаторном способе без использования индуктивных сопротивлений. Для этого в одну обмотку подавали напряжение фазы питания без каких-либо преобразований, а в другую — сдвинутую конденсаторами. В результате создавался приемлемый крутящий момент для двигателя.

Но чтобы раскрутить ротор требовалось создать дополнительный крутящий момент подключением третьей обмотки через пусковые конденсаторы. Использовать их для постоянной работы невозможно из-за образования больших токов в пусковой схеме, которые быстро создают повышенный нагрев. Поэтому эта цепочка включалась кратковременно для набора момента инерции вращения ротора.

Подобные схемы проще реализовывались благодаря простому формированию конденсаторных батарей определенных номиналов из отдельных доступных элементов. Дроссели же необходимо было самостоятельно рассчитывать и наматывать, что затруднительно выполнять не только в домашних условиях.

Однако, наилучшие условия для работы двигателя создавались при комплексном включении конденсатора и дросселя в разные фазы с подбором направлений токов в обмотках и применением токогасящих резисторов. При таком способе потери мощности двигателя составляли до 30%. Однако, конструкции подобных преобразователей были экономически не выгодны потому, что они потребляли для работы больше электроэнергии, чем сам двигатель.

Конденсаторная схема запуска тоже потребляет повышенную норму электричества, но в меньшей степени. К тому же, двигатель, подключенный в ее схему, способен выработать мощность, незначительно превышающую 50% от той, которая создавалась при нормальном трехфазном питании.

Из-за сложностей подключения трехфазного двигателя в цепь однофазного питания и больших потерь электроэнергии и выходной мощности такие преобразователи показали свою низкую эффективность, хотя продолжают работать в отдельных установках и станках.

Полупроводниковые элементы позволили создать более рациональные преобразователи фаз, выпускаемые на промышленной основе. Их конструкции обычно предназначены для эксплуатации в трехфазных схемах, но они могут быть созданы для работы и с большим количеством разнесенных на разные углы цепочек.

При работе преобразователей, питаемых от одной фазы, выполняется следующая очередность технологических операций:

1. выпрямление однофазного напряжения диодной сборкой;

2. сглаживание пульсаций схемой стабилизации;

3. преобразование постоянного напряжения в трехфазное за счет метода инвертирования.

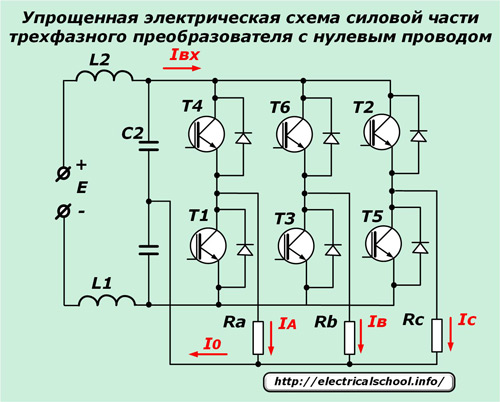

При этом силовая схема может состоять из трех однофазных частей, работающих автономно, как рассмотрено ранее, или одной общей, собранной, например, по системе автономного трехфазного инверторного преобразования с использованием нулевого общего провода.

Здесь на каждую нагрузку фазы работают свои пары полупроводниковых элементов, которые управляются от общей системы управления. Они создают синусоидальные токи в фазах сопротивлений Ra, Rb, Rc, которые подключены к общей схеме питания через нулевой провод. В нем происходит сложение векторов токов от каждой нагрузки.

Качество приближения выходного сигнала к виду чистой синусоиды зависит от общей конструкции и сложности используемой схемы.

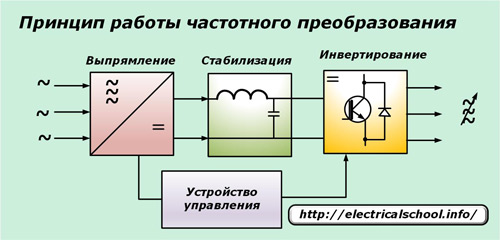

На основе инверторов создаются устройства, позволяющие в широких пределах изменять частоту синусоидальных колебаний. Для этого поступающая на них электроэнергия в 50 герц претерпевает следующие изменения:

преобразования напряжения повышенной частоты.

В основу работы заложены те же принципы предыдущих конструкций за исключением того, что система управления на основе микропроцессорных плат формирует на выходе преобразователя выходное напряжение повышенной частоты в десятки килогерц.

Частотное преобразование на основе автоматических устройств позволяет оптимально регулировать работу электродвигателей в моменты пуска, торможения и реверса, а также удобно изменять скорость вращения ротора. При этом резко снижается вредное влияние переходных процессов во внешней электрической сети питания.

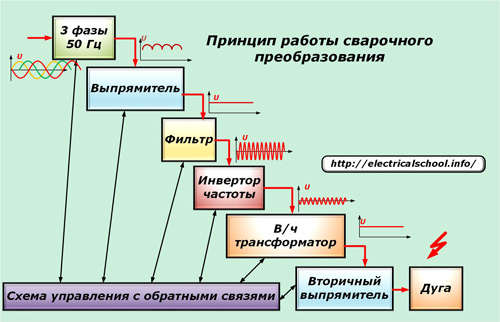

Основное назначение этих преобразователей напряжение состоит в поддержании стабильного горения дуги и легкого управления всеми ее характеристиками, включая поджиг.

С этой целью в конструкцию инвертора включены несколько блоков, осуществляющих последовательное выполнение:

выпрямления трехфазного или однофазного напряжения;

стабилизацию параметров фильтрами;

инвертирование из стабилизированного постоянного напряжения высокочастотных сигналов;

преобразование в/ч напряжения понижающим трансформатором для повышения величины сварочного тока;

вторичное выпрямление выходного напряжения для формирования дуги у сварки.

За счет использования высокочастотного преобразования сигнала значительно снижаются габариты сварочного трансформатора и экономятся материалы для всей конструкции. Сварочные инверторы обладают большими преимуществами в эксплуатации по сравнении со своими электромеханическими аналогами.

Трансформаторы: преобразователи напряжения

В электротехнике и энергетике по-прежнему для изменения амплитуды сигнала напряжения наибольшее распространение имеют трансформаторы, работающие на электромагнитном принципе.

Они имеют две или большее количество обмоток и магнитопровод, по которому передается магнитная энергия для преобразования входного напряжения в выходное с измененной амплитудой.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Понятие энергии применяется во всех науках. При этом известно, что обладающие энергией тела могут производить работу. Закон сохранения энергии гласит, что энергия не исчезает и не может быть создана из ничего, а выступает в различных своих формах (например, в форме тепловой, механической, световой, электрической энергии и т. д.).

Одна форма энергии может переходить в другую, и при этом соблюдаются точные количественные соотношения различных видов энергии. Вообще говоря, переход одной формы энергии в другую никогда не происходит полностью, так как всегда возникают еще и другие (чаще всего нежелательные) виды энергии. Например, в электродвигателе не вся электрическая энергия переходит в механическую, а часть ее переходит в тепловую (нагрев проводников токами, разогрев в результате действия сил трения).

Факт неполного перехода одного вида энергии в другой характеризует коэффициент полезного действия (КПД). Этот коэффициент определяется как отношение полезной энергии к ее общему количеству или же как отношение полезной мощности к общей.

Электрическая энергия имеет то преимущество, что ее можно сравнительно легко и с малыми потерями передавать на большие расстояния, и, кроме того, она имеет чрезвычайно широкий круг применений. Распределением электрической энергии относительно легко управлять, и в известных количествах ее можно аккумулировать и хранить.

В течение одного рабочего дня человек в среднем затрачивает энергию, равную 1000 кДж, или 0,3 кВт. Человеку нужно приблизительно 8000 кДж в виде пищи и 8000 кДж на отопление жилищ, производственных помещений, на приготовление пищи и т. д. Если добавить к этому энергетические затраты в промышленности и на транспорте, то на одного человека ежедневно приходятся энергетические затраты приблизительно в размере 200 000 ккал, или 60 кВт- ч.

Электрическая и механическая энергия

Электрическая энергия преобразуется в механическую в электродвигателях и в меньшей степени в электромагнитах. В обоих случаях используются эффекты, связанные с электромагнитным полем. Потери энергии, т. е. та часть энергии, которая не переходит в желаемую форму, складываются в основном из энергетических затрат на нагрев током проводников и потерь, связанных с трением.

Электрическая и тепловая энергия

Если по проводнику протекает электрический ток, то электроны при своем движении сталкиваются с атомами материала проводника и побуждают их к более интенсивному тепловому движению. При этом электроны теряют часть своей энергии. Возникшая таким образом тепловая энергия, с одной стороны, приводит, например, к повышению температуры деталей и проводов обмоток в электрических машинах, и с другой — к повышению температуры окружающей среды. Следует различать полезную тепловую энергию и тепловую энергию потерь.

В электронагревательных приборах (электрокипятильники, утюги, нагревательные печи и т. д.) желательно стремиться к тому, чтобы электрическая энергия как можно полнее перешла в энергию тепловую. Иначе дело обстоит, например, в случае линий электропередачи или же электродвигателей, где возникающая тепловая энергия представляет собой нежелательное побочное явление, ввиду чего часто должны приниматься меры по ее отводу.

Вследствие возникшего повышения температуры тела тепловая энергия передается окружающей среде. Процесс передачи тепловой энергии реализуется в форме теплопроводности, конвекции и теплового излучения. В большинстве случаев весьма затруднительно дать точную количественную оценку общего количества выделяемой тепловой энергии.

Если какое-либо тело нужно разогреть, то значение его конечной температуры должно быть значительно выше требуемой температуры разогрева. Это необходимо для того, чтобы как можно меньше тепловой энергии передавалось окружающей среде.

Если же, напротив, разогрев температуры тела является нежелательным, то значение конечной температуры системы должно быть малым. Для этой цели создаются условия, способствующие отводу от тела тепловой энергии (большая поверхность контакта тела с окружающей средой, принудительная вентиляция).

Возникающая в электрических проводах тепловая энергия ограничивает значение тока, который допустим в этих проводах. Предельная допускаемая температура провода определяется термической стойкостью его изоляции. Для чего чтобы обеспечить передачу некоторой определенной электрической мощности, следует выбирать как можно меньшее значение тока и соответственно большое значение напряжения. При этих условиях снизятся затраты на материал проводов. Таким образом, электрическую энергию при большой мощности экономически целесообразно передавать при высоких напряжениях.

Переход тепловой энергии в электрическую

Тепловая энергия непосредственно превращается в электрическую в так называемых термоэлектрических преобразователях. Термопара термоэлектрического преобразователя состоит из двух металлических проводников, изготовленных из разных материалов (например, из меди и константана) и спаянных вместе одними своими концами.

При некоторой разности температур между точкой спая и двумя другими концами обоих проводников возникает ЭДС, которая в первом приближении прямо пропорциональна этой разнице температур. Эта термо-ЭДС, равная нескольким милливольтам, может быть зарегистрирована при помощи высокочувствительных вольтметров. Если вольтметр проградуировать в градусах Цельсия, то вместе с термоэлектрическим преобразователем полученное устройство можно применить для непосредственного измерения температуры.

Мощность преобразования невелика, поэтому такие преобразователи практически не применяются как источники электрической энергии. В зависимости от того, какие материалы применены для изготовления термопары, она работает в различных диапазонах температур. Для сравнения можно привести некоторые характеристики различных термопар: термопара медь — константан применима до 600 °С, ЭДС приблизительно 4 мВ на 100 °С; термопара железо — константан применима до 800 °С, ЭДС приблизительно 5 мВ на 100 °С.

Электрическая и световая энергия

Получить световое излучение при помощи электрической энергии можно в результате теплового излучения и путем газового разряда. Тепловое (температурное) излучение возникает в результате разогрева твердых или жидких тел, которые вследствие разогрева испускают электромагнитные волны с различными длинами волн. Распределение интенсивности теплового излучения зависит от температуры.

При повышении температуры максимум интенсивности излучения смещается в сторону электромагнитных колебаний с более короткой длиной волны. При температуре приблизительно 6500 К максимум интенсивности излучения приходится на длину волны 0,55 мкм, т. е. на ту длину волны, которой соответствует максимальная чувствительность человеческого глаза. Однако для нужд освещения никакое твердое тело до такой температуры нагрето, разумеется, быть не может.

Самую большую температуру разогрева выдерживает вольфрам. В вакуумных стеклянных баллонах его можно разогревать до температуры 2100 °С, а при более высоких температурах начинается его испарение. Процесс испарения может быть замедлен путем добавления некоторых газов (азота, криптона), благодаря чему представляется возможным поднять температуру накала до 3000 °С.

Для снижения потерь в лампах накаливания в результате возникающей конвекции нить накаливания выполняется в виде одинарной или двойной спирали. Однако несмотря на эти меры, показатель светоотдачи для ламп накаливания составляет 20 лм/Вт, что еще весьма турах далеко от теоретически достижимого оптимума. Источники теплового излучения имеют весьма малый КПД, так как в них большая часть электрической энергии переходит в энергию тепловую, а не в световую.

Переход световой энергии в электрическую

Световая энергия может переходить в электрическую, причем этот переход возможен двумя различными с физической точки зрения путями. Такое преобразование энергии может быть результатом фотоэлектрического эффекта (фотоэффекта). Для реализации фотоэффекта применяются фототранзисторы, фотодиоды и фоторезисторы.

На границе раздела между некоторыми полупроводниками (германием, кремнием и др.) и металлами образуется граничная зона, в которой атомы обоих контактирующих материалов обмениваются электронами. При падении света на граничную зону электрическое равновесие в ней нарушается, в результате чего возникает ЭДС, под действием которой во внешней замкнутой цепи возникает электрический ток. ЭДС и, следовательно, значение тока зависят от падающего светового потока и длины волны излучения.

В качестве фоторезисторов используются некоторые полупроводниковые материалы. В результате воздействия света на фоторезистор в нем увеличивается число свободных носителей электрических зарядов, что вызывает изменение его электрического сопротивления. Если включить фоторезистор в электрическую цепь, то ток в этой цепи будет зависеть от энергий света, падающего на фоторезистор.

Химическая и электрическая энергия

Водные растворы кислот, оснований и солей (электролиты) проводят в той или иной степени электрический ток, что обусловлено явлением электрической диссоциации веществ. Некоторая часть молекул растворенного вещества (размер этой части определяет степень диссоциации) присутствует в растворе в виде ионов.

Если в растворе находятся два электрода, к которым приложена разность потенциалов, то ионы придут в движение, причем положительно заряженные ионы (катионы) будут двигаться по направлению к катоду, а отрицательно заряженные ионы (анионы) — к аноду.

Достигнув соответствующего электрода, ионы приобретают недостающие им электроны или же, наоборот, отдают лишние и в результате становятся электрически нейтральными. Масса материала, откладывающегося на электродах, прямо пропорциональна перенесенному заряду (закон Фарадея).

В граничной зоне между электродом и электролитом упругость растворения металлов и осмотическое давление противодействуют друг другу. (Осмотическое давление обусловливает осаждение ионов металлов из электролитов на электродах. Этот химический процесс сам является причиной возникновения разницы потенциалов).

Переход электрической энергии в химическую энергию

Для того чтобы в результате движения ионов добиться осаждения вещества на электродах, необходимо затратить электрическую энергию. Этот процесс называется электролизом. Такой переход электрической энергии в химическую находит применение в электрометаллургий для получения металлов (меди, алюминия, цинка и др.) в химически чистом виде.

В гальваностегии активно окисляющиеся металлы покрываются пассивными металлами (золочение, хромирование, никелирование и т. д.). В гальванопластике изготавливают объемные отпечатки (клише) различных тел, причем если такое тело сделано из непроводящего материала, то оно перед изготовлением отпечатка должно быть покрыто проводящим электрический ток слоем.

Переход химической энергии в электрическую

Если опустить в электролит два электрода, изготовленных из различных металлов, то между ними возникнет разность потенциалов, обусловленная различием в упругости растворения этих металлов. Если менаду электродами вне электролита включить приемник электрической энергии, например резистор, то в образовавшейся электрической цепи пойдет ток. Так устроены гальванические элементы (первичные элементы).

Первый медно-цинковый гальванический элемент был изобретен Вольта. В этих элементах происходит преобразование энергии химической в энергию электрическую. Работе гальванических элементов может помешать явление поляризации, возникающее в результате осаждения вещества на электродах.

Все гальванические элементы имеют тот недостаток, что в них химическая энергия преобразуется в электрическую необратимо, т. е. гальванические элементы нельзя заряжать вновь. Этого недостатка лишены аккумуляторы.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети: