какие виды координации бывают

Виды координационных способностей

Координационные способности, методы их воспитания

Общее понятие координационных способностей

Слово «координация» латинского происхождения. Оно означает согласованность, объединение, упорядочение. Относительно двигательной деятельности человека употребляется для определения степени согласованности его движений с реальными требованиями окружающей среды. Например, поскользнувшись, один человек с помощью компенсаторных движений восстанавливает равновесие, а другой – падает.

Очевидно, первый из них имеет более высокий уровень согласованности движений, а следовательно, и более развитые координационные способности.

КООРДИНАЦИЯ – это способность человека рационально согласовывать движения звеньев тела при решении конкретных двигательных задач.

Координация характеризуется возможностью людей управлять своими движениями. Сложность управления опорно-двигательным аппаратом заключается в том, что тело человека состоит из значительного количества биозвеньев, которые имеют более ста степеней свободы. По точному выражению Берштейна (1947), координация движений и есть не что иное, как преодоление чрезмерных степеней свободы наших органов движения, то есть превращение их в управляемые системы.

Для характеристики координационных возможностей человека при выполнении какой-либо деятельности в отечественной теории и методике физической культуры долгое время применялся термин «ловкость». Начиная с 70-х годов для их обозначения все чаще используют термин «координационные способности»

• она всегда обращена на внешний мир Тренировка на грушах у боксеров в меньшей мере будет развивать ловкость, нежели чем при поединке с соперником.

• специфичное качество можно обладать хорошей ловкостью в игровых видах спорта и недостаточной в гимнастике.

Основу ловкости составляют координационные способности (КС). В последнее время было проведено множество исследований, касающихся изучения проявлений координационных способностей.

Виды координационных способностей

КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ – это возможности индивида, определяющие его готовность к оптимальному управлению и регулировке двигательного действия. Теоретические и экспериментальные исследования позволяют выделить виды КС: специальные, специфические и общие.

Специальные КС относятся к однородным по психофизиологическим механизмам группам двигательных действий, систематизированных по возрастающей сложности:

• в циклических и ациклических двигательных действиях;

• движения тела в пространстве (гимнастические, акробатические);

• перемещения предметов в пространстве (подъем тяжестей, переноска предметов);

• баллистические (метательные) на дальность и силу метания (мяча, диска, ядра);

• метательные упражнения на меткость (теннис, городки, жонглирование);

• атакующие и защитные действия в боксе, фехтовании, единоборствах;

• нападающие и защитные действия в подвижных и спортивных играх.

Способность к ориентированию – возможность индивида точно определять и своевременно изменять положение тела и осуществлять движения в нужном направлении

Способность к дифференцированию параметров движений обуславливает высокую точность и экономичность пространственных (углы в суставах), силовых (напряжение рабочих мышц) и временных (чувство времени) параметров движений.

Способность к реагированию – позволяет быстро и точно выполнять целое, кратковременное движение на известный или неизвестный заранее сигнал телом или его частью.

Способность к перестроению двигательных действий – быстрота преобразования выработанных форм движений или переключение от одних двигательных действий к другим соответственно меняющимся условиям.

Способность к согласованию – соединение, соподчинение отдельных движений и действий в целостные двигательные комбинации.

Способность к равновесию – сохранение устойчивости позы в статических положениях тела, по ходу выполнения движений.

Способность к ритму – способность точно воспроизводить заданный ритм двигательного действия или адекватно варьировать его в связи с изменяющимися условиями.

Вестибулярная устойчивость – способность точно и стабильно выполнять двигательные действия в условиях вестибулярных раздражений (кувырков, бросков, поворотов)

Произвольное расслабление мышц – способность к оптимальному согласованию расслабления и сокращения определенных мышц в нужный момент.

Перечисленные способности специфически проявляются в зависимости от спортивной дисциплины. Например, способность к дифференцированию параметров движений проявляется как чувство снега у лыжников, льда у конькобежцев.

Результат развития специальных и специфических КС, своего рода их обобщения, составляет понятие «общие координационные способности». В практике физического воспитания можно наблюдать детей, которые одинаково хорошо выполняют задания на ориентирование, равновесие, ритм, т.е имеют хорошие «общие» координационные способности. Или чаще встречаются случаи, когда ученик имеет высокие координационные способности к циклическим движениям, но низкие к спортивным играм.

Итак, под общими координационными способностями мы понимаем потенциальные и реализованные возможности человека, определяющие его готовность к оптимальному управлению и регуляции различными по происхождению и смыслу двигательными действиями.

Специальные координационные способности – это возможности человека, определяющие его готовность к оптимальному управлению и регуляции сходными по происхождению и смыслу двигательными действиями.

Под специфическими – понимаем возможности индивида, определяющие его готовность к оптимальному управлению и регулировке от- дельными специфическими заданиями на координацию (ритму, реагирование, равновесие).

Все координационные способности можно разделить на потенциальные (существующие до начала какой-либо действия в скрытом виде) и актуальные (проявляемые в данный момент).

Выделяют элементарные и сложные координационные способности. Элементарной является способность точно воспроизводить пространственные параметры движений, сложные – способность быстро перестраивать двигательные действия в условиях внезапного изменения условий.

Виды координационных способностей

Введение

Одной из важнейших задач физического воспитания является развитие двигательной функцией и умение управлять своими движениями.

Понятие «координационные способности» выделяется из общего и менее определенного понятия «ловкость», широко распространенного в обиходе и в литературе по физическому воспитанию. Под координационными способностями следует понимать, во-первых, способность целесообразно строить целостные двигательные акты, во-вторых, способность преобразовывать выработанные формы действий или переключаться от одних к другим, соответственно, требованиям меняющихся условий. Эти особенности в значительной мере совпадают, но имеют и свою специфику. Нетрудно представить себе, допустим, ученика, который успешно справляется с разучиванием новой комбинации движений, но оказывается не в состоянии качественно продемонстрировать ее, как только внезапно меняется условие выполнения.

Поэтому в этом возрасте происходит «закладка фундамента» для развития этих способностей, а также приобретение знаний, умений и навыков при выполнении упражнений на координацию. Этот возрастной период называется «золотым возрастом», имея в виду темп развития координационных способностей.

Но воспитание координационных способностей не сводится ни к одной из сторон конкретной подготовке, а составляет как бы одну из инертных сторон.

Ведущую роль при физической трактовке координационных способностей отводят к координационным функциям центральной нервной системы. Возможность качественно координировать движения.

Способность преобразовывать новые, все усложняющиеся формы движений в наибольшей мере требуется в видах спорта, имеющих периодически обновляемую и произвольную программы состязаний (спортивная и художественная гимнастика, фигурное катание и так далее). От этой способности существенно зависит прогресс и в других видах спорта со сложным составом двигательных действий.[1]

Целью данного реферата является определение понятия координационных способностей и методы их воспитания.

Учитывая то, какое огромное значение имеет координация для здоровья, физического развития, трудовой деятельности, актуальность данной темы вне всяких сомнений.

Общее понятие координационных способностей

Слово «координация» латинского происхождения. Оно означает согласованность, объединение, упорядочение. Относительно двигательной деятельности человека употребляется для определения степени согласованности его движений с реальными требованиями окружающей среды.

Координация характеризуется возможностью людей управлять своими движениями. Для характеристики координационных возможностей человека при выполнении какой-либо деятельности в отечественной теории и методике физической культуры долгое время применялся термин «ловкость». Начиная с 70-х годов для их обозначения все чаще используют термин «координационные способности».[3]

¾ она всегда обращена на внешний мир. Тренировка на грушах у боксеров в меньшей мере будет развивать ловкость, нежели чем при поединке с соперником.

¾ специфичное качество можно обладать хорошей ловкостью в игровых видах спорта и недостаточной в гимнастике.

Начиная с 30-х годов, специалисты многих стран пытаются выделить способности, относящиеся к ловкости. С каждым годом число их растет. Так, в настоящее время насчитывается 2-3 «общих» способности, до 20 специальных и специфически проявляемых: общее равновесие, равновесие на предмете, быстрота перестройки двигательной деятельности, пространственная ориентация и др.[5]

Виды координационных способностей

Исследования позволяют выделить виды КС: специальные, специфические и общие.

Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. (2002) выделяют три группы координационных способностей:

Первая группа. Способности точно соизмерять и регулировать пространственные, временные и динамические параметры движений.

Эти способности зависят от: «чувства пространства», «чувства времени» и «мышечного чувства», т.е. прилагаемого усилия.

Вторая группа. Способности поддерживать статическое (позу) и динамическое равновесие. Они зависят от способности удерживать устойчивое положение тела, т.е. равновесие, заключающееся в устойчивости позы в статических положениях и ее балансировке во время перемещений.

Третья группа. Способности выполнять двигательные действия без излишней мышечной напряженности (скованности). Эти способности можно разделить на управление тонической напряженностью и координационной напряженностью. [5]

Первая характеризуется чрезмерным напряжением мышц, обеспечивающих поддержание позы. Вторая выражается в скованности, закрепощенности движений, связанных с излишней активностью мышечных групп, в частности мышц-антогонистов, неполным выходом мышц из фазы сокращения в фазу расслабления, что препятствует формированию совершенной техники.

Такое же деление координационных способностей представлено и у Матвеева Л.П. (1991).

Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что правомерно выделять следующие виды КС: специальные, специфические и общие (Лях В.И., 1995, 2000). Специальные КС относятся к целостным целенаправленным гомогенным (однородным) группам двигательных действий, упорядоченным по возрастающей сложности. Специальными КС являются, например, КС, относящиеся к группе циклических и ациклических локомоций; КС применительно к акробатическим и гимнастическим упражнениям на снарядах и т.д. Наряду со специальными КС следует различать специфические или частные КС. К ним относят: способности к равновесию; ориентированию в пространстве; ритму; дифференцированию и воспроизведению пространственных, силовых и временных параметров движений; способности к реакциям, быстроте перестроения двигательной деятельности; статокинетическую устойчивость и способность к произвольному мышечному расслаблению. Эти КС не являются гомогенными.

Выше перечисленные КС можно представить, как существующие потенциально, т.е. до начала выполнения какой-либо двигательной деятельности или деятельностей (их можно назвать потенциальными КС); и как проявляющиеся реально, в начале и в процессе выполнения этой деятельности (актуальные КС).

Разновидности координации

Общая характеристика координации

Слово «координация» от латинского – согласование, сочетание, приведение в порядок. Относительно двигательной деятельности человека этот термин употребляется для определения степени согласованности его движений с реальными требованиями окружающей среды.

Поскользнувшись, один человек с помощью компенсаторных движений восстанавливает равновесие, а другой – падает. Очевидно, первый из них имеет более высокий уровень согласованности движений, а следовательно – более развитую координацию.

Координация характеризуется возможностью людей управлять своими движениями. Сложность управления опорно-двигательным аппаратом заключается в том, что тело человека состоит из значительного количества биозвеньев, которые имеют более ста степеней свободы. По точному выражению Н.А. Бернштейна (1947), координация движений есть не что иное, как преодоление чрезмерных степеней свободы наших органов движения, т.е. превращение их в управляемые системы. Если координация человека развита недостаточно, он стремится осуществить управление движениями звеньев тела путём фиксации значительного количества суставов.

Когда человек впервые становится на лыжи или коньки, он, как правило, выполняет движения прямыми ногами. Его коленные и даже голеностопные суставы фиксированы, и движения в них не проходят. Новичку легче управлять движениями «непослушных» нижних конечностей путём преобразования их в жёсткое звено с одним шарниром в тазобедренном суставе.

КООРДИНАЦИЯ – это способность человека рационально согласовывать движения звеньев тела при решении конкретных двигательных задач.

К числу разновидностей координации относят:

— способность к дифференцированию различных параметров движения (временных, пространственных, силовых и др.);

— способность к ориентированию в пространстве;

— способность к равновесию;

— тонкое мышечное чувство;

— способность к соединению (комбинированию) движений;

— способность к перестраиванию движений;

— способность к управлению временем двигательных реакций.

В реальной бытовой, производственной или спортивной двигательной деятельности все названные разновидности координации проявляются не в чистом виде, а в сложном взаимодействии. В конкретных ситуациях одни разновидности играют ведущую роль, другие – вспомогательную. При этом возможно мгновенное изменение их значимости в связи с изменением внешних условий.

1) Способность к дифференцированию различных параметров движения (временных, пространственных, силовых и др.) обуславливается точностью двигательных ощущений и восприятий, которые часто дополняются слуховыми и зрительными. Удивительной способностью тончайшей оценки и регуляции динамических, временных, пространственных параметров движений владеют спортсмены высокого класса.

Бегуны высокой квалификации на средние дистанции способны преодолевать 400-метровые отрезки с заданным временем (52, 54, 55 секунд), не допуская ошибки более чем на 0,2-0,3 с.

2) Способность к ориентированию в пространстве определяется умением человека оперативно оценить сложившуюся ситуацию относительно пространственных условий и отреагировать на неё рациональными действиями, обеспечивающими эффективное выполнение двигательной задачи. Эта разновидность координации является определяющей для прыгунов в воду, батутистов, воздушных гимнастов, космонавтов в условиях невесомости и т.п.

3) Способность к равновесию – это способность человека сохранить устойчивое положение тела в условиях разнообразных движений и поз. Способность к сохранению равновесия обуславливается совокупной мобилизацией возможностей зрительной, слуховой, вестибулярной, соматосенсорной систем. Каждая конкретная ситуация, требующая сохранения равновесия, определяет ведущими те или иные системы. Однако чаще всего проявление равновесия зависит от соматосенсорной и вестибулярной систем.

Различают статическое и динамическое равновесие:

— Статическое равновесие – сохранение устойчивого положения тела в какой-либо позе (пр., фиксация тела в положении «ласточка», в стойке на руках и т.п.);

— Динамическое равновесие – сохранение устойчивого положения тела в процессе выполнения движений (пр., выполнение двигательной связки на бревне и т.п.).

Сохранение равновесия как в статике, так и в динамике, – одно из важнейших условий активного взаимодействия человека с внешней средой. Успех в ряде профессий (пр., строителей, монтажников, моряков) и в некоторых видах спорта (пр., фигурном катании на коньках, гимнастике, горнолыжном спорте) во многом определяется уровнем развития функции равновесия.

4) Тонкое мышечное чувство – способность человека быстро активизировать необходимое количество двигательных единиц и обеспечивать оптимальное взаимодействие мышц-синергистов и мышц-антагонистов.

В спорте: игра теннисной ракеткой в настольном теннисе; фехтование; «чувство воды» у пловцов и гребцов.

В бытовой сфере: управление автомобилем (переключение коробки передач, рулевое управление).

5) Способность к соединению (комбинированию) движений – это способность человека выполнять разнонаправленные действия разными частями тела, как одновременно, так и соединяя их в произвольном порядке. Данная способность обуславливает успешность спортсменов в сложнокоординационных видах спорта (о чём свидетельствует само их название): художественной и спортивной гимнастике, синхронном плавании, фигурном катании на коньках, аэробике, акробатике и т.п.

6) Способность к перестраиванию движений – это способность человека мгновенно менять характер двигательных действий в соответствии с внезапно изменившимися условиями их выполнения. В повседневной жизни данная способность проявляется, когда человек, например, поскользнувшись или споткнувшись, успевает с помощью компенсаторных движений перестроиться и восстановить равновесие. В профессиональной деятельности эта способность необходима морякам в условиях качки. В спорте она имеет большое значение в спортиграх, т.к. очень часто по ходу игры спортсмены вынуждены менять свои первоначальные намерения, на ходу перестраивая уже начатые движения.

7) Способность к управлению временем двигательных реакций – это способность целенаправленно выполнять двигательные действия с учётом возникновения различных помех. Эта разновидность координации является значимой в единоборствах, спортиграх и т.п.

При блокировании нападающего удара в волейболе блокирующий игрок должен оценить время выполнения нападающего удара и подстроить свои действия для выполнения блока.

Понятие «координация» нередко путают с понятием «ловкость», однако смысловая нагрузка у них разная. Ловкость выступает как интегральное проявление разновидностей координации. Различие между координацией и ловкостью в том, что координация проявляются во всех видах деятельности, связанных с управлением согласованностью и соразмерностью движений, а ловкость – в тех, которым присуща не только регуляция движений, но и элементы неожиданности, внезапности, что требует находчивости. Недаром в обиходно-бытовой и разговорной речи о ловком человеке говорят: сноровистый, изворотливый, складный, юркий и т.д.

ЛОВКОСТЬ – это комплексное психофизическое качество человека. Уровень его развития определяется степенью развития психомоторных способностей, участвующих в решении сложных координационных задач, требующих, в свою очередь, высокого уровня психической и физической готовности. Так, Н.А. Бернштейн подчёркивал, что двигательная ловкость – царица управления движениями.

Координационные способности

Содержание

Метрология координационных способностей [ править | править код ]

Современный хоккей предъявляет высокие требования к физической подготовленности спортсменов. В условиях жёсткого единоборства, при дефиците времени и пространства хоккеист должен решать большое количество двигательных задач в нестандартных ситуациях. В связи с этим, достижение высоких спортивных результатов предполагает постоянное совершенствование физических способностей и эффективности техникотактических действий. Одним из перспективных направлений для решения этих задач является направленное совершенствование координационных способностей (КС). На первый взгляд, оценивая ситуацию в теории и практике этого вопроса, создается впечатление, что всё понятно и всё уже изучено. Этой теме посвящены работы авторитетных учёных современности — Бернштейна Н.А., Анохина П.К., Матвеева Л.П., Ляха В.И., Запорожанова В.А. и многих других.

Коллективными усилиями исследователей разных отраслей науки изучены многие аспекты управления движениями, в частности доказано, что различные виды координационных проявлений у людей довольно специфичны.

Почему же идея функциональной системы не реализовалась? Проблема заключается в сложности её структуры, охватывающей широкий диапазон элементов организма. Говоря о составе функциональной системы, необходимо иметь в виду, что каждая функциональная система, взятая для исследования, неизбежно находится где-то между тончайшими молекулярными системами и наиболее высоким уровнем системной организации в виде, например, целого поведенческого акта. Вероятно, что раскрыть и понять всю иерархию подсистем, составляющих требуемую функциональную систему, ещё не удалось.

Классификация видов координационных способностей [ править | править код ]

Кроме того, различают элементарные и сложные координационные способности, которые, очевидно, имеют различную структуру управления и исполнения. Элементарные проявляются в ходе простых двигательных актов типа ходьбы и бега, а сложные — в единоборствах и спортивных играх. К относительно элементарной форме можно отнести точное воспроизведение пространственных параметров движений; быстрое перестроение двигательных действий в условиях внезапного изменения обстановки — к более сложной.

Всё вышесказанное позволяет констатировать, что утрачены большие надежды на быструю и простую диагностику системы управления и исполнения двигательной деятельности. Очевидно, что специалистам в области хоккея для объективной оценки координационных способностей необходима научно обоснованная комплексная батарея тестов.

Критерии оценки координационных способностей [ править | править код ]

Качественная сторона (названная Н.А. Бернштейном (1946) адекватностью) правильности выполнения движений заключается в приведении двигательных действий к намеченной цели, а количественная — в точности движений.

Быстрота включает в себя скорость выполнения сложных в координационном плане двигательных действий в условиях временного дефицита, быстроту овладения новыми двигательными действиями, скорость достижения заданндвигательными действиями, скорость достижения заданного уровня точности или экономичности, быстроту реагирования в сложных условиях и т.д.

Находчивость, согласно Н.А. Бернштейну, включает в себя устойчивость (стабильность) к непредвиденным, сбивающим воздействиям, и инициативность (активная сторона находчивости), которая заключается в поиске оптимальных вариантов решения двигательной задачи. Стабильность является обобщённой количественной характеристикой выполнения двигательного действия с относительно малым диапазоном отклонений. Принято различать стабильность выполнения отдельных характеристик движения и стабильность результатов.

Тесты для оценки координационных способностей [ править | править код ]

Челночный бег 3×10 метров [ править | править код ]

Секундомер или тайминговая система; ровные дорожки длиной 30 и 10 метров, ограниченные двумя параллельными линиями; за каждой линией 10-метрового отрезка — 2 полукруга радиусом 50 см с центром на черте; 2 медицинбола.

По команде «На старт!» испытуемый занимает позицию высокого старта у стартовой линии. По команде «Марш!» выполняет бег 30 метров с максимально возможной скоростью. После отдыха до полного восстановления спортсмен выполняет челночный бег 3 раза по 10 метров с предельной скоростью (Рисунок 2). По команде «На старт!» испытуемый принимает положение высокого старта за стартовой линией по любую сторону от медицинбола. По команде «Марш!» спортсмен бежит 10 метров до противоположной линии, обегает медицинбол, лежащий на полукруге, с любой стороны, затем возвращается назад, в другую сторону обегает медицинбол, находящийся во втором полукруге, бежит третий 10-метровый отрезок и финиширует.

Итоговый результат включает в себя три показателя:

Испытуемый принимает исходное положение основная стойка у края матов, уложенных в длину. По команде «Старт!» спортсмен принимает положение упор присев и выполняет подряд без остановок три кувырка вперёд, стремясь их выполнить за минимально возможное время. После заключительного кувырка испытуемый принимает исходное положение.

Время выполнения трех кувырков вперёд. Секундомер запускается по команде «Старт!» и выключается по принятии испытуемым исходного положения.

После команды «Старт!» спортсмен обязан принять положение упор присев, и только после этого приступить к выполнению кувырков. По выполнении последнего кувырка необходимо зафиксировать исходное положение. Испытуемому даётся возможность совершить две зачётные попытки. В протоколе фиксируется результат лучшей попытки.

Метание теннисного мяча на дальность (из положения сед ноги врозь) [ править | править код ]

Теннисные мячи, полоса метания и разметка с делениями 0,1 метра.

Спортсмен занимает исходное положение сед ноги врозь, теннисный мяч в одной руке, другая свободна. По готовности испытуемый совершает метание мяча из-за головы сначала ведущей, после чего неведущей рукой, сидя лицом по направлению метания.

Расстояние от места пересечения таза до точки касания земли мячом. Отдельно регистрируется дальность метания ведущей (S1) и неведущей руками (S2). Результат отражает уровень абсолютных показателей координационных способностей в баллистических движениях с установкой «на силу».

С точки зрения биомеханики, наилучший индивидуальный результат достигается при метании мяча под углом около 45°. Для броска теннисного мяча каждой рукой даётся по три попытки. В протоколе фиксируются лучшие результаты метания мяча каждой рукой.

Метание теннисного мяча на точность (из положения сед ноги врозь) [ править | править код ]

Оборудование: Теннисные мячи; мишень размером 2×2 метра с разметкой, позволяющей измерять точность метания мяча с погрешностью 5 см.

По готовности из исходного положения сед ноги врозь спортсмен выполняет подряд 10 зачетных бросков теннисного мяча из-за головы в мишень. Мишень должна находиться по направлению метания строго напротив руки, которой выполняется метание. Отдельно фиксируется точность метания как для ведущей руки (S3), так и для неведущей (S4). Полученные результаты отражают уровень развития абсолютных показателей координационных способностей, проявляемых в баллистических (метательных) движениях с установкой на меткость.

Мишень устанавливают в фиксированном положении, и она должна быть хорошо видна. В центре мишени крепится деревянный брусок высотой 10 см, который служит ориентиром для попадания. По итогам предыдущего теста, от бруска высчитывается расстояние в 50% от максимальной дальности метания в отдельности для ведущей и неведущей руки каждого испытуемого. После чего для каждого спортсмена в индивидуальном порядке устанавливается отметка, на которой он должен принять исходное положение для метания на точность. Сперва всеми испытуемыми выполняются броски на точность ведущей рукой, а затем — неведущей.

Ведение баскетбольного мяча одной рукой в беге с изменением направления движения [ править | править код ]

Секундомер или тайминговая система; ровная дорожка длиной 10 метров, ограниченная двумя параллельными линиями; 3 конуса; баскетбольный мяч. По прямой линии бега чертятся три круга диаметром 0,8 метра. Центры кругов, в которых устанавливают конусы, располагаются на расстоянии 2,5 метра друг от друга. От линии старта до центра первой стойки, как и от центра третьей стойки до линии финиша расстояние составляет также 2,5 метра.

По команде «На старт!» спортсмен занимает положение высокого старта за стартовой линией с баскетбольным мячом в руках. По команде «Марш!» испытуемый, совершая ведение мяча только одной рукой, поочередно обегает вокруг каждой стойки и финиширует, стремясь преодолеть дистанцию как можно быстрее.

Регистрируется общее время преодоления всей дистанции для ведущей (Т3) и неведущей руки (Т4), что является отражением абсолютных показателей координационных способностей, проявляемых в спортивно-игровых двигательных действиях.

Все спортсмены выполняют контрольное упражнение сначала ведущей рукой, затем после отдыха до полного восстановления — неведущей; в третьей попытке — снова ведущей и, в заключение, в четвертой — неведущей. В протоколе фиксируется лучшая попытка ведущей и неведущей рукой. Если при ведении мяча испытуемый теряет его на расстояние более одного метра от начерченного вокруг стойки круга, ему даётся право на выполнение повторной попытки.

Контроль координации движений [ править | править код ]

Y Balance Test Station [20] [ править | править код ]

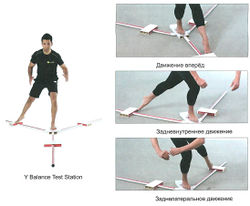

Y Balance Test Station — это тест в динамическом режиме, выполняемый в стойке на одной ноге (Рисунок 3), что предъявляет повышенные требования к силовым и координационным способностям, гибкости, а также проприорицепции. Данная методика используется для контроля коордиационных способностей, симметрии в движениях, а также определяет уровень риска получения травмы нижних конечностей. Тест включает в себя оценку амплитуды движений в трёх направлениях: вперёд, задневнутреннее, заднелатеральное. Цель: удерживая равновесие на одной ноге, продемонстрировать максимально возможную амплитуду движения (гибкости) другой ногой, плавно двигая измерительную платформу. Испытуемый делает по три попытки во всех направлениях каждой ногой. Результат оценивается в сантиметрах.

Попытка не засчитывается, в случаях, если испытуемый касается ногой пола или толчковым движением перемещает платформу.

Контроль координации движений с помощью координациометра [19] [ править | править код ]

Контроль способности поддерживать равновесие тела (баланс) [ править | править код ]

Тест на стато-динамическое равновесие [9] [10] [11] [21] [ править | править код ]

Простым способом контроля способности к поддержанию равновесия тела является разработанный в Северной Америке тест на стато-динамическое равновесие. Для проведения теста необходимо наличие секундомера и балансировочной доски (Рисунок 4). Существует большое количество их разновидностей, хотя принцип действия везде схож. Вне зависимости от того, балансировочная доска какой фирмы будет использоваться, — главное, чтобы при повторных исследованиях использовалась одна и та же.

Исходное положение: испытуемый становится на балансировочную доску. Ноги разрешается ставить в любое удобное положение. Задача удерживать баланс в течение 30 секунд с минимальным количеством касаний пола. Секундомер запускается по команде «Старт!», по готовности испытуемого.

Оценивается количество касаний пола за 30 секунд.

По результатам обследований более чем 100 хоккеистов различных клубов КХЛ (Занковец В.Э., Попов В.П.) для данного теста создана оценочная шкала:

Таблица 1. Шкала оценок для хоккеистов уровня КХЛ