какие виды тканей известны у растений

Ткани растений

Долгое время познания в анатомии растений отставали от познаний в анатомии животных. Многие считали, что растения ничем не примечательны. Неемия Грю решил доказать, что они неправы.

В 1600-х гг. микроскопы начали менять биологию, и Грю использовал их в полной мере для тщательного изучения тканей растений.

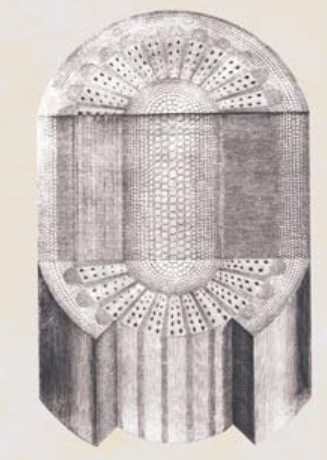

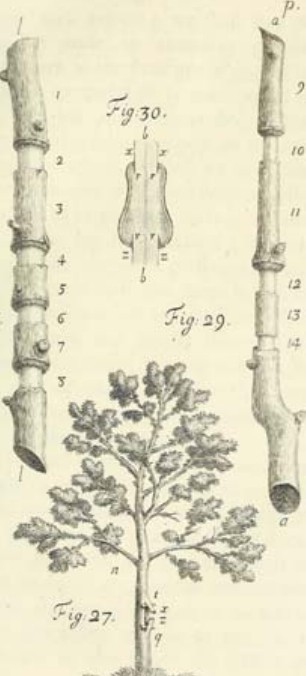

Он опубликовал несколько работ и статей, собранных вместе в труде «Анатомия растений» (1682). Прекрасно иллюстрированная книга впервые показала, насколько сложное у растений внутреннее строение. Это был новый мир, ждущий первооткрывателей. Грю вознамерился сделать результаты своих исследований понятными читателям, насколько это было возможно. А потому, чтобы показать, как соединяются различные ткани растений, использовал то, что мы бы сегодня назвали 3D-чертежами.

В этом и во многом другом Грю опередил свое время. Чтобы в полной мере разобраться с описанными им функциями строения, требовалось развитие других наук. Хотя слово «клетка» ввел в оборот современник ученого Роберт Гук, описывая увиденное под микроскопом устройство растений, речь шла только о полых клетках пробкового дерева, и понимания, что клетка — фундаментальный кирпичик в строении всех живых существ, не было еще 150 лет. Сам Грю представлял ткани растений скорее как переплетающиеся волокна, словно в простых тканях. Ученый принял во внимание поддерживающую функцию более прочных древесных тканей (их он сравнивал с костями животных) и доказал, что существуют трубки, тянущиеся вниз по стеблям растений (сегодня их называют сосудами ксилемы). Но только в XIX в. появились работы, полностью объясняющие функции тканей растений — в частности тех, что распределяют вещества: ксилема проводит воду и минералы от корней, а флоэма проводит другие субстанции, в том числе сахара, созданные в ходе фотосинтеза, от листьев.

Виды растительной ткани

Классификацию и терминологию растительных тканей разработал немецкий ученый Г. Габерландт, он разделил ткани по их физиологической роли в организме растения. Согласно современной классификации, существует 4 основных типа растительных тканей: меристематическая, покровная, основная и проводящая. Они отличаются по своему происхождению, внешнему виду, структуре и свойствам.

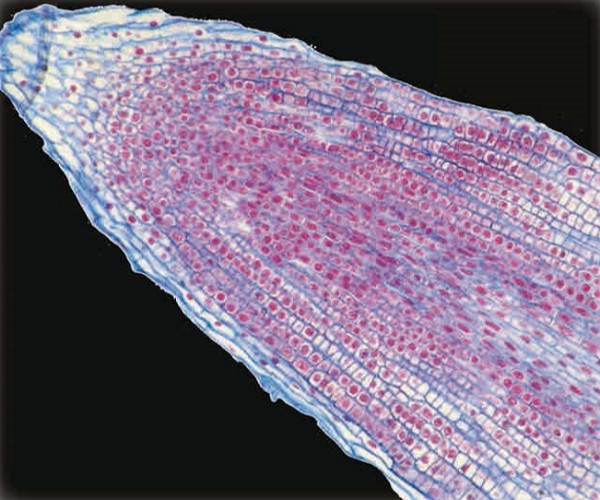

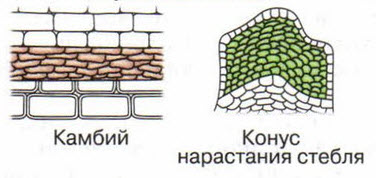

Меристематическая

Образовательная ткань (меристема) отвечает за рост растения и развитие его внутренней структуры. Меристематическая ткань состоит из мелких клеток с крупным ядром и тонкой оболочкой. Эти клетки еще не обладают индивидуальностью, они быстро размножаются, и потом из них образуются все остальные постоянные ткани. Зародыш растения целиком состоит из меристемы, у взрослых растений меристема сохраняется в растущих частях: в кончиках корней и стеблей, а также в камбии — ткани, которая обеспечивает увеличение толщины стебля или корня.

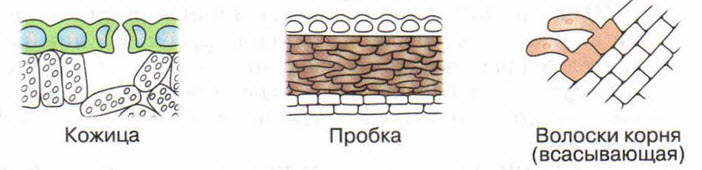

Покровная

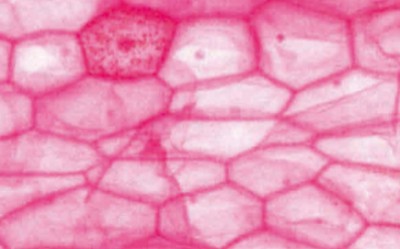

Покровная ткань включает эпидермис, пробку и кору. Эта ткань состоит из клеток с толстыми целлюлозными стенками, она предохраняет нижележащие ткани от иссушения и механических повреждений. На листьях и растущих зеленых побегах покровная ткань, похожая на прозрачную пленку, называется кожицей, или эпидермисом. Клетки эпидермиса обычно лишены хлоропластов, они плоские, и их стенки прочно соединены друг с другом наподобие частей головоломки-пазла.

Замыкающие клетки расположенных на поверхности листа устьиц, служащих для газообмена с внешней средой, тоже образованы эпидермисом. Часто на поверхности эпидермиса развиваются волоски, у ряда видов они предохраняют ткани от перепадов температур, задерживают испарение, а у крапивы, например, есть волоски с острым кончиком, заполненные жгучей муравьиной кислотой, — они защищают растение от животных.

Со временем зеленые побеги буреют, потому что под слоем эпидермиса формируется другой вид защитной ткани — пробка. Пробка состоит из омертвевших клеток, стенки которых пропитаны водонепроницаемыми веществами. Чтобы растение могло дышать, в его покровах образуются разрывы, заполненные рыхлой тканью, — чечевички. Слой тканей, покрывающих стебли и корни растения снаружи, называется корой.

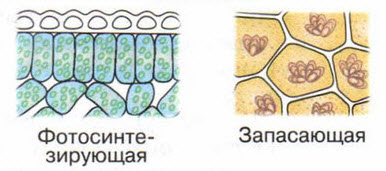

Основная

Внутренняя часть листьев, цветков и плодов, сердцевина стебля состоит из клеток основной ткани. Эта ткань служит для выработки и запасания питательных веществ. Самый простой тип этой ткани — запасающая паренхима, она состоит из тонкостенных рыхло расположенных клеток, заполненных зернами крахмала, белка, капельками масла, а у кактусов и других суккулентов содержит большие вакуоли, заполненные водой. Другой тип этой ткани называется хлоренхимой.

Эта ткань особенно развита в листьях и молодых побегах, ее клетки содержат хлоропласты, и главное назначение этой ткани — фотосинтез. Запасающая ткань составляет большую часть семени растений.

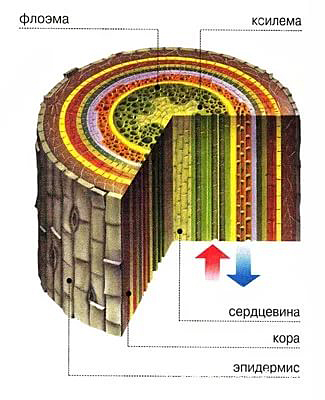

Проводящая

Проводящая ткань обеспечивает восходящий ток воды, растворенных солей и других соединений от корней к листьям, а также нисходящий поток растворенных питательных веществ, выработанных в листьях, к корням. Восходящий поток обеспечивают клетки ксилемы (древесины).

Эта ткань формируется из вытянутых клеток с заостренными концами и спиралевидно утолщенными стенками (трахеид). Трахеиды соединяются между собой, их поперечные стенки разрушаются, клетки отмирают, и образуются достигающие 3 м в длину сосуды с сильно утолщенными за счет отложения вещества лигнина стенками. Сосуды древесины обычно объединены в пучки. Нисходящий поток обеспечивает находящаяся под корой флоэма (луб). Флоэма состоит из удлиненных живых клеток, утративших ядро и соединенных между собой ситовидными пластинками.

§ 10. Ткани. Органы — Пасечник. 5 класс. Учебник

Вопросы в начале параграфа

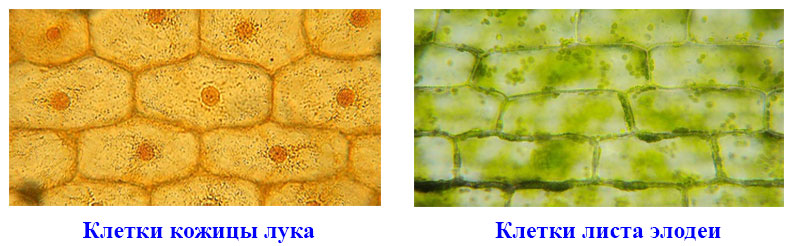

1. Одинаковы ли форма и размеры клеток чешуи кожицы лука и листа элодеи?

Клетки кожицы лука и листа элодеи отличаются:

2. Какие различия в строении этих клеток вы отметили?

В цитоплазме клеток листа элодеи находится большое количество зелёных пластид — хлоропластов, а вот в клетках кожицы лука таких пластидов нет, там находятся только бесцветные пигменты.

Вопросы в конце параграфа

1. Что называют тканью?

Тканью называют совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющая общее происхождение, строение и выполняющая определённые функции.

2. Какие виды тканей известны у растений?

У растений выделяют пять наиболее распространённых видов тканей:

3. Какое строение могут иметь клетки проводящей ткани?

Проводящие ткани образуются из живых и мёртвых клеток по виду напоминающих трубки. Такое строение помогает клеткам выполнять их основную функцию — перемещать воду и растворённые в ней минеральные и питательные вещества.

К проводящим тканям относятся:

4. Какую функцию выполняют клетки образовательной ткани?

Главная функция образовательной ткани — создание новых клеток и тканей. Клетки образовательной ткани всегда небольшие по размеру и с тонкими стенками, но с крупным ядром.

Подумайте

Чем можно объяснить особенности строения клеток каждой ткани?

Особенности строения клеток каждого вида тканей объясняются выполняемыми данными тканями функциями:

Задания

Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты различных растительных тканей, отметьте особенности строения их клеток. По результатам изучения микропрепаратов и текста параграфа заполните таблицу.

Название ткани

Особенности строения клеток

Словарик

Ткань — это совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих общее строение, общее происхождение и выполняющих определённую функцию.

Образовательная ткань — это ткань, которая отвечает за создание новых клеток и тканей.

Основная ткань — это ткань, которая отвечает за производство и запасание различных веществ.

Проводящая ткань — это ткань, главной функцией которой является транспортировка питательных и минеральных веществ от одной части растения к другой.

Механическая ткань — это ткань, обеспечивающая прочность растения.

Покровная ткань — это ткань, в функции которой входит защита растения от внешней среды.

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Растительные ткани

Группы клеток, сходные по строению, происхождению и выполняемым функциям, образуют ткани. Из тканей построены органы и системы органов. Разные органы растений вместе образуют единый организм:

группа клеток —> ткань —> орган —> организм

У растений различают 6 видов тканей: образовательную, покровную, основную, опорную, проводящую и выделительную.

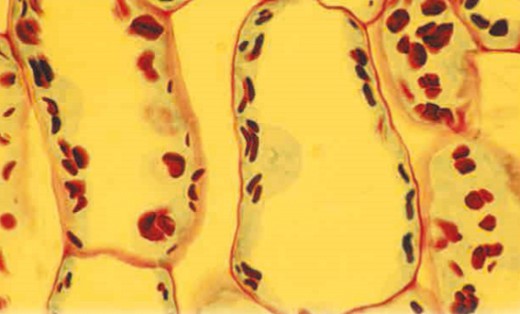

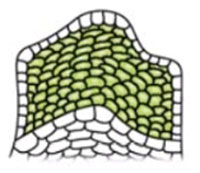

1. Образовательная ткань находится на верхушке побега и на верхушке корня (рис.1). Ее клетки плотно прилегают друг к другу. У них тонкие оболочки. За счет деления клеток растения растут. Рост побега в длину и разрастание листьев, утолщение стеблей и корней, восстановление поврежденных мест деревьев — функции образовательной ткани. Из клеток образовательной ткани образуются все другие виды тканей.

Со временем клетки утрачивают способность делиться. Они становятся клетками постоянных тканей, таких как покровные, основные, проводящие и др.

Рис.1 Образовательная ткань

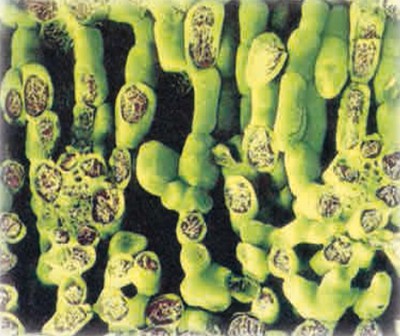

2. Покровная ткань формируется на поверхности органов (рис.2). Она представлена кожицей, пробкой и коркой. Защищает растения от высыхания, солнечных ожогов, неблагоприятных условий внешней среды.

Клетки кожицы — эпидермис — образуются на всех молодых органах растений. Эпидермис обеспечивает газообмен, испарение, всасывание, предохраняет органы растений от высыхания. Но для зимующих растений это ненадежная защита. Вместо него перед наступлением зимы образуется пробка. Эта многослойная ткань состоит из мертвых, плотно прилегающих друг к другу клеток. Она защищает растения.

Корка — это наружная часть коры. Как и пробка, она состоит из мертвых клеток и защищает стволы и ветви от излишнего испарения, перегрева, вымерзания, ожога солнечными лучами, объедания животными.

Рис.2 Покровная ткань

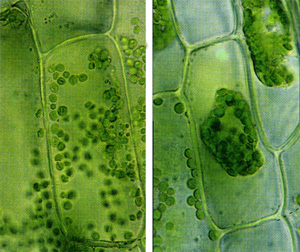

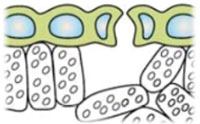

3.Основная ткань состоит из живых клеток и образует основу всех органов растения (рис.3).

В зависимости от функции она подразделяется на фотосинтезирующую и запасающую.

Клетки фотосинтезирующей ткани содержат хлоропласты. В них осуществляется фотосинтез. Основная масса этой ткани сосредоточена в листьях, меньшая часть — в молодых зеленых стеблях.

Запасающая ткань плодов, семян, стеблей, луковиц, листьев, корнеплодов, корневищ участвует в накоплении питательных веществ, которые необходимы прежде всего многолетним растениям.

Часть клеток основной ткани служит для запасания воды. Водоносная ткань содержится в основном в стеблях и листьях растений пустынных мест обитания и солончаков, например в стеблях кактусов или листьях алоэ.

Воздухоносная ткань рыхлая. У нее хорошо развиты межклеточные пространства (межклетники), в которые проникает воздух. Особенно хорошо они сформированы у растений, произрастающих в воде (водные и болотные) и на глинистой почве. По воздухоносным межклетникам кислород доставляется к тем частям растения, связь которых с атмосферой затруднена.

Рис.3 Основная ткань

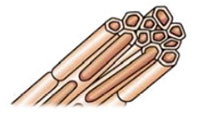

4.Опорная, или механическая, ткань выполняет у растений функцию каркаса, опоры (рис.4). Она находится в стеблях, листьях и плодах растений. Опорная ткань придает упругость и прочность всем органам растений. Поэтому при сильном ветре не ломаются хрупкие стебли, не разрываются большие листовые пластинки и листья не срываются с деревьев.

Рис.4 Опорная (механическая) ткань

В мякоти плодов груши, айвы, рябины, в семенах пальмы, в косточках вишни, сливы, абрикоса, персика встречаются каменистые клетки. Они тоже являются опорной тканью.

В органах молодых растений опорная ткань развивается не сразу. Например, косточки незрелых фруктов — сливы, вишни, абрикоса — мягкие, беловатого цвета. По мере созревания плодов их оболочка темнеет и становится твердой. Семена от повреждений защищает опорная ткань, состоящая сначала из живых клеток. Позже они теряют цитоплазму, стенки утолщаются и древеснеют.

В размещении механической ткани в растительных органах существует особая закономерность. Изучая ее, человек учится у растений создавать прочные, экономичные, радующие глаз здания, башни, мосты, которые к тому же будут естественно вписываться в окружающую среду.

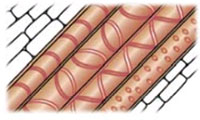

5. Функции проводящей ткани заключаются в проведении воды и питательных веществ из одного органа растения в другой. Она состоит из двух частей (рис.5). Одна часть — ксилема, или древесина, — обеспечивает восходящий поток и доставляет воду и минеральные соли от корней в надземную часть растения. Клетки древесины представляют собой полые трубки (сосуды) с одеревеневшими мертвыми стенками. В сосудах имеются отверстия, через которые вдоль всего сосуда осуществляется движение жидкости. Другая часть — флоэма, или луб, — обеспечивает нисходящий поток, т. е. проведение образовавшихся в листьях органических веществ в подземные органы. В состав луба входят ситовидные трубки и клетки-спутницы. Луб и древесина расположены в стебле, корне, жилках листьев.

Рис.5 Ксилема. Флоэма.

Органические вещества, образованные в листьях, доставляются к стеблям, корням, точкам роста, плодам, семенам по ситовидным трубкам (рис.6). Клетки ситовидных трубок живые. В поперечных перегородках члеников ситовидных трубок имеется большое количество мелких отверстий, как в сите. У растений элементы проводящей, опорной и запасающей тканей образуют проводящие, или сосудисто-волокнистые, пучки. Они хорошо видны в листьях в виде жилок, распространены в стебле, корнях и плодах.

Рис.6 Проводящая ткань

Осенью отверстия перегородок ситовидных трубок затягиваются мозолистым веществом, и ток органических веществ по трубке прекращается. Растение впадает в состояние покоя. Весной мозолистое вещество растворяется, и ток по ситовидным трубкам возобновляется. Проводящая ткань осуществляет связь между корнем и побегом.

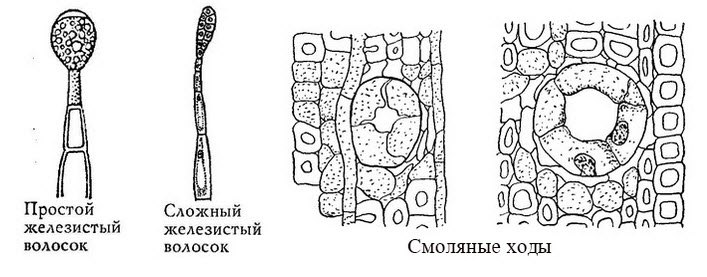

6. Выделительная ткань. Известно, что у растений нет специальных выделительных органов, как у животных. Но выделительные ткани есть у большинства растений. Ими представлены смоляные и эфирно-масляные ходы, железы, железистые волоски (рис. 7). нектарники и т. д. Растения выделяют ароматические и сахаристые вещества, привлекающие насекомых-опылителей. Эфирные масла защищают растения от поедания травоядными животными.

Рис.7 Выделительная ткань

Группы клеток, сходные по строению, происхождению и выполняемым функциям, образуют ткани. Из тканей построены органы и системы органов. Разные органы растений вместе образуют единый организм. Рост побега в длину и разрастание листьев, утолщение стеблей и корней, восстановление поврежденных мест деревьев функции образовательной ткани. Из клеток образовательной ткани образуются все другие виды тканей. Покровная ткань защищает растения от высыхания, солнечных ожогов, неблагоприятных условий внешней среды. Основная ткань состоит из живых клеток и образует основу всех органов растения. Опорная, или механическая, ткань выполняет у растений функцию каркаса, опоры.

Функции проводящей ткани заключаются в проведении воды и питательных веществ из одного органа растения в другой. У растений нет специальных выделительных органов. Но выделительные ткани есть у большинства растений. Ими представлены смоляные и эфирно-масляные ходы, железы, железистые волоски.

Биологический русско-английский глоссарий

Какие виды тканей известны у растений

Ткани возникли у высших растений в связи с выходом на сушу и наибольшей специализации достигли упокрытосеменных, у которых их выделяют до 80 видов. Важнейшие ткани растений:

Ткани могут быть простыми и сложными. Простые ткани состоят из одного вида клеток (например, колленхима, меристема), а сложные — из различных по строению клеток, выполняющих кроме основных и дополнительные функции (эпидерма, ксилема, флоэма и др.).

Клетки образовательной ткани тонкостенные, многогранные, плотно сомкнутые, с густой цитоплазмой, с крупным ядром и очень мелкими вакуолями. Они способны делиться в разных направлениях.

По происхождению меристемы бывают первичные и вторичные. Первичная меристема составляет зародыш семени, а у взрослого растения сохраняется на кончике корней и верхушках побегов, что делает возможным их нарастание в длину. Дальнейшее разрастание корня и стебля по диаметру (вторичный рост) обеспечивается вторичными меристемами — камбием и феллоге-ном. По расположению в теле растения различают верхушечные (апикальные), боковые (латеральные), вставочные (интеркаляр-ные) и раневые (травматические) меристемы.

Покровные ткани располагаются на поверхности всех органов растения. Они выполняют главным образом защитную функцию — защищают растения от механических повреждений, проникновения микроорганизмов, резких колебаний температуры, излишнего испарения и т. п. В зависимости от происхождения различают три группы покровных тканей —эпидермис, перидерму и корку.

Эпидермис (эпидерма, кожица) — первичная покровная ткань, расположенная на поверхности листьев и молодых зеленых побегов (рис. 8.1). Она состоит из одного слоя живых, плотно сомкнутых клеток, не имеющих хлоропластов. Оболочки клеток обычно извилистые, что обусловливает их прочное смыкание. Наружная поверхность клеток этой ткани часто одета кутикулой или восковым налетом, что является дополнительным защитным приспособлением. В эпидерме листьев и зеленых стеблей имеются устьица, которые регулируют транспирацию и газообмен растения.

Перидерма — вторичная покровная ткань стеблей и корней, сменяющая эпидермис у многолетних (реже однолетних) растений (рис. 8.2.). Ее образование связано с деятельностью вторичной меристемы —феллогена (пробкового камбия), клетки которого делятся и дифференцируются в центробежном направлении (наружу) в пробку (феллему), а в центростремительном, (внутрь) — в слой живых паренхимных клеток (феллодерму). Пробка, феллоген и феллодерма составляют перидерму.

Рис. 8.1. Эпидерма листа различных растений: а— хлорофитум; 6 — плющ обыкновенный: в — герань душистая; г — шелковица белая; 1— клетки эпидермы; 2 — замыкающие клетки устьиц; 3 — устьичная щель.

Рис 8.2. Перидерма стебля бузины (а — поперечный разрез побега, б — чечевички): I— выполняющая ткань; 2 — остатки эпидермы; 3 — пробка (феллема); 4 — феллоген; 5 — феллодерма.

Клетки пробки пропитаны жироподобным веществом — суберином —и не пропускают воду и воздух, поэтому содержимое клетки отмирает и она заполняется воздухом. Многослойная пробка образует своеобразный чехол стебля, надежно предохраняющий растение от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Для газообмена и транспирации живых тканей, лежащих под пробкой, в последней имеются особые образования — чечевички; это разрывы в пробке, заполненные рыхло расположенными клетками.

Корка образуется у деревьев и кустарников на смену пробке. В более глубоко лежащих тканях коры закладываются новые участки феллогена, формирующие новые слои пробки. Вследствие этого наружные ткани изолируются от центральной части стебля, деформируются и отмирают, На поверхности стебля постепенно образуется комплекс мертвых тканей, состоящий из нескольких слоев пробки и отмерших участков коры. Толстая корка служит более надежной защитой для растения, чем пробка.

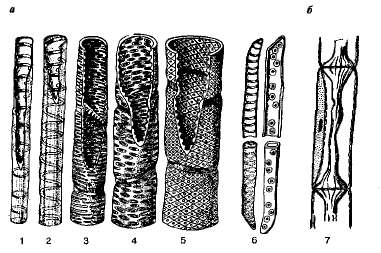

Проводящие ткани обеспечивают передвижение воды и растворенных в ней питательных веществ по растению. Различают два вида проводящей ткани — ксилему (древесину) и флоэму (луб).

Ксилема —это главная водопроводящая ткань высших сосудистых растений, обеспечивающая передвижение воды с растворенными в ней минеральными веществами от корней к листьям и другим частям растения (восходящий ток). Она также выполняет опорную функцию. В состав ксилемы входят трахеиды и трахеи (сосуды) (рис. 8.3), древесинная паренхима и механическая ткань.

Трахеиды представляют собой узкие, сильно вытянутые в длину мертвые клетки с заостренными концами и одревесневшими оболочками. Проникновение растворов из одной трахеиды в другую происходит путем фильтрации через поры — углубления, затянутые мембраной. Жидкость по трахеидам протекает медленно, так как поровая мембрана препятствует движению воды. Трахеиды встречаются у всех высших растений, а у большинства хвощей, плаунов, папоротников и голосеменных служат единственным проводящим элементом ксилемы. У покрытосеменных растений наряду с трахеидами имеются сосуды.

Рис 8.3. Элементы ксилемы (а) и флоэмы (6): 1—5 — кольчатая, спиральная, лестничная и пористая (4, 5) трахеи соответственно; 6 — коль чатая и пористая трахеиды; 7 — ситовидная трубка с клеткой-спутницей.

Трахеи (сосуды) —это полые трубки, состоящие из отдельных члеников, расположенных друг над другом. В члениках на поперечных стенках образуются сквозные отверстия — перфорации, или эти стенки полностью разрушаются, благодаря чему скорость тока растворов по сосудам многократно увеличивается. Оболочки сосудов пропитываются лигнином и придают стеблю дополнительную прочность. В зависимости от характера утолщения оболочек различают трахеи кольчатые, спиральные, лестничные и др. (см. рис. 8.3).

Флоэма проводит органические вещества, синтезированные в листьях, ко всем органам растения (нисходящий ток). Как и ксилема, она является сложной тканью и состоит из ситовидных трубок с клетками-спутницами (см. рис. 8.3), паренхимы и механической ткани. Ситовидные трубки образованы живыми клетками, расположенными одна над другой. Их поперечные стенки пронизаны мелкими отверстиями, образующими как бы сито. Клетки ситовидных трубок лишены ядер, но содержат в центральной части цитоплазму, тяжи которой через сквозные отверстия в поперечных перегородках проходят в соседние клетки. Ситовидные трубки, как и сосуды, тянутся по всей длине растения. Клетки-спутницы соединены с члениками ситовидных трубок многочисленными плазмодесмами и, по-видимому, выполняют часть функций, утраченных ситовидными трубками (синтез ферментов, образование АТФ).

Ксилема и флоэма находятся в тесном взаимодействии друг с другом и образуют в органах растения особые комплексные группы — проводящие пучки.

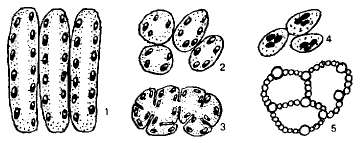

Механические ткани обеспечивают прочность органов растений. Они составляют каркас, поддерживающий все органы растений, противодействуя их излому, сжатию, разрыву. Основными характеристиками строения механических тканей, обеспечивающими их прочность и упругость, являются мощное утолщение и одревеснение их оболочек, тесное смыкание между клетками, отсутствие перфораций в клеточных стенках.

Механические ткани наиболее развиты в стебле, где они представлены лубяными и древесинными волокнами. В корнях механическая ткань сосредоточена в центре органа.

В зависимости от формы клеток, их строения, физиологического состояния и способа утолщения клеточных оболочек различают два вида механической ткани: колленхиму и склеренхиму, (рис. 8.4).

Колленхима представлена живыми паренхимными клетками с неравномерно утолщенными оболочками, делающими их особенно хорошо приспособленными для укрепления молодых растущих органов. Будучи первичными, клетки колленхимы легко растягиваются и практически не мешают удлинению той части растения, в которой находятся. Обычно колленхима располагается отдельными тяжами или непрерывным цилиндром под эпидермой молодого стебля и черешков листьев, а также окаймляет жилки в листьях двудольных. Иногда колленхима содержит хлоропласты.

Склеренхима состоит из вытянутых клеток с равномерно утолщенными, часто одревесневшими оболочками, содержимое которых отмирает на ранних стадиях. Оболочки склеренхимных клеток обладают высокой прочностью, близкой к прочности стали. Эта ткань широко представлена в вегетативных органах наземных растений и составляет их осевую опору.

Различают два типа склеренхимных клеток: волокна и склереиды. Волокна — это длинные тонкие клетки, обычно собранные в тяжи или пучки (например, лубяные или древесинные волокна). Склереиды — это округлые мертвые клетки с очень толстыми одревесневшими оболочками. Ими образованы семенная кожура, скорлупа орехов, косточки вишни, сливы, абрикоса; они придают мякоти груш характерный крупчатый характер.

Рис 8.5. Паренхимные ткани: 1—3 — хлорофиллоносная (столбчатая, губчатая и складчатая соответственно); 4—запасающая (клетки с зернами крахмала); 5 — воздухоносная, или аэренхима.

Клетки ассимиляционной ткани содержат хлоропласты и выполняют функцию фотосинтеза. Основная масса этой ткани сосредоточена в листьях, меньшая часть — в молодых зеленых стеблях.