какие внешние условия влияют на уровень проявления гибкости

Конспекты по физической культуре “Гибкость: понятие, виды, факторы, определяющие её развитие; средства, методы развития и контроля.”

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

51. Гибкость: понятие, виды, факторы, определяющие её развитие; средства, методы развития и контроля.

Гибкость — это способность выполнять движения с большой амплитудой.

Гибкость — комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, обусловливающих подвижность отдельных звеньев человеческого тела относительно друг друга.

По форме проявления различают гибкость активную и пассивную.

При активной гибкости движение с большой амплитудой выполняют за счет собственной активности соответствующих мышц. Под пассивной гибкостью понимают способность выполнять те же движения под воздействием внешних растягивающих сил: усилий партнера, внешнего отягощения, специальных приспособлений и т.п.

По способу проявления гибкость подразделяют на динамическую и статическую.

Динамическая гибкость проявляется в движениях, а статическая — в позах.

Выделяют также общую и специальную гибкость.

Общая гибкость — это подвижность во всех суставах человеческого тела, позволяющая выполнять разнообразные движения с максимальной амплитудой.

Специальная гибкость — это значительная или даже предельная подвижность лишь в отдельных суставах, соответствующая требованиям конкретного вида деятельности.

Факторы, определяющие уровень развития и проявления:

Гибкость зависит от возраста и пола занимающихся.

Главный фактор, обусловливающий подвижность суставов, — анатомический. Ограничителями движений являются кости. Форма костей во многом определяет направление и размах движений в суставе (сгибание, разгибание, отведение, приведение, супинация, пронация, вращение).

Гибкость обусловлена центрально-нервной регуляцией тонуса мышц, а также напряжением мыщц-антагонистов. Это значит, что проявления гибкости зависят от способности произвольно расслаблять растягиваемые мышцы и напрягать мышцы, которые осуществляют движение, т.е. от степени совершенствования межмышечной координации.

На гибкость существенно влияют внешние условия:

1) время суток (утром гибкость меньше, чем днем и вечером);

2) температура воздуха (при 20. 30°С гибкость выше, чем при 5. 10°С);

3) проведена ли разминка (после разминки продолжительностью 20 мин гибкость выше, чем до разминки);

4) разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после 10 мин нахождения в теплой ванне при температуре воды +40°С или после 10 мин пребывания в сауне).

Фактором, влияющим на подвижность суставов, является также общее функциональное состояние организма в данный момент: под влиянием утомления активная гибкость уменьшается (за счет снижения способности мышц к полному расслаблению после предшествующего сокращения), а пассивная увеличивается (за счет меньшего тонуса мышц, противодействующих растяжению).

Положительные эмоции и мотивация улучшают гибкость, а противоположные личностно-психические факторы ухудшают.

Методы развития гибкости:

Для развития гибкости используются упражнения с увеличенной амплитудой движений, так называемые упражнения в растягивании.

Все упражнения в растягивании, в зависимости от режима работы мышц, можно подразделить на три группы: I. Динамические. П. Статические. III. Комбинированные.

Основным методом развития гибкости является повторный метод, который предполагает выполнение упражнений на растягивание сериями, по нескольку повторений в каждой, и интервалами активного отдыха между сериями, достаточными для восстановления работоспособности.

Гибкость

Гибкость является важным физическим качеством человека. Недостаточная гибкость приводит к нарушениям в осанке, остеохондрозу, отложению солей, повышается риск получения травмы.

Гибкость необходима во многих видах спорта, в том числе гибкость важна в плавании. Кроме способности спортсмена выполнять движения с большой амплитудой, от гибкости зависит проявление таких качеств как сила, скорость, координация, выносливость. Гибкость позволяет более рационально и экономично использовать энергию. Спортсмен, обладающий отличной гибкостью меньше устает и меньше подвержен травмам мышц и связок.

Виды гибкости

Факторы, влияющие на развитие и проявление гибкости

Гибкость зависит от типа телосложения. Установлено, что у людей с атлетическим и пикническим телосложением подвижность суставов выше, чем у людей с астеническим телосложением. Основные внутренние факторы определяющий уровень гибкости – это размер и форма костей, строение и форма суставов, эластичность связок, сухожилий и мышц, сила мышц, способность мышц расслабляться и сокращаться, нервная регуляция тонуса мышц.

Кости являются ограничителями движений, во многом направление и размах движений в суставе (сгибание, разгибание, отведение, приведение, супинация, пронация, вращение) определяет форма костей.

На гибкостьоказывает влияние эластичность сухожилий и связок. Связки – это плотные соединительнотканные тяжи и пластины. Различают связки, которые укрепляют сочленения костей, связывают внутренние органы и связки, тормозящие или направляющие движения в суставах. Чем толще связки и суставная капсула (оболочка сустава из соединительной ткани, образующая герметически замкнутую суставную полость), тем больше ограничена подвижность сочленяющихся сегментов тела. Эластичность сухожилий также влияет на уровень гибкости. Сухожилие – это соединительнотканная часть мышц, с помощью которой мышца крепится к кости, суставной сумке, фасции. Функция сухожилия заключается в передаче движений мускульных сокращений. Сухожилия и связки мало растяжимы и обладают значительной прочностью.

Упражнения для развития гибкости

Упражнения на растягивание бывают активные (махи руками и ногами, вращение туловища, рывки, наклоны), пассивные (с применением дополнительной силы: выполняются с помощью партнера, эспандера, гимнастических снарядов, собственной силы) и статические (требуется сохранить неподвижное положение с предельной амплитудой в течение определенного времени).

Развитию активной гибкости способствуют самостоятельно выполняемые упражнения с собственным весом тела и с внешним отягощением. К таким упражнениям относятся, прежде всего, разнообразные маховые движения, пружинистые повторные движения в тренируемых суставах. Выполнение упражнений на растягивание с относительно большими весами увеличивает пассивную гибкость, при этом наиболее эффективными гибкости являются плавно выполняемые принудительные движения с постепенным увеличением их рабочей амплитуды. Пассивная гибкость развивается в 1,5-2,0 раза быстрее активной.

Методы развития гибкости

Метод многократного растягивания основан на свойстве мышц растягиваться значительно больше при многократных повторениях упражнения с постепенным увеличением размаха движений. В начале спортсмены начинают упражнение с относительно небольшой амплитудой движений, увеличивая её к 8-12-му повторению до максимума. Пределом оптимального числа повторений упражнения является начало уменьшения размаха движений. Наиболее эффективно использование серии из нескольких активных динамических упражнений на растягивание, каждое по 8-15 повторений.

Метод статического растягивания основан на зависимости величины растягивания от его продолжительности. Перед началом упражнения необходимо расслабиться, а затем выполнить упражнение, удерживая конечное положение от 15 секунд до нескольких минут. комплекс статических упражнений на растягивание можно выполнить и в утреннее время.

Комплексы статических упражнений на растягивание можно выполнять с партнером, преодолевая с его помощью пределы гибкости, превышающие те, которых можно достигнуть при самостоятельном выполнении упражнений.

Активно-силовой метод (на основе феномена А.А.Ухтомского) Например: при выполнении равновесия и растягивании свободной ногой резинового амортизатора, спортсмену не удается поднять ногу на привычную для него(без амортизатора) высоту. После снятия амортизатора нога непроизвольно поднимается значительно выше обычного уровня.

Сочетание силовых упражнений с упражнениями на растягивание

Противоположная ситуация: постоянное растягивание мышц (при исключении мощных сокращений, присущих силовым упражнениям) ослабляет мышцы. Поэтому не пренебрегайте силовыми упражнениями.

Частое чередование в ходе тренировочного занятия упражнений на гибкость с силовыми упражнениями обеспечивает одновременное повышение силы и гибкости. Сочетание силовых упражнений с упражнениями на растягивание способствует гармоничному развитию активной и пассивной гибкости, уменьшается разность между их показателями.

Факторы, обуславливающие проявление гибкости

– строением суставов: их формой, толщиной суставного хряща, длиной суставных поверхностей, наличием костных выступов;

– эластичностью мышц, связок, сухожилий, суставных сумок;

– силой мышц, осуществляющих движения в конкретном суставе.

Гибкость – способность выполнять движения с большой амплитудой. Характеризует подвижность отдельных суставов и суммарную подвижность нескольких сочленений или всего тела.

1) По форме проявления различают:

1. Активная гибкость проявляется благодаря собственным усилиям

2. Пассивная гибкость проявляется за счет внешних сил.

Активная гибкость меньше пассивной и медленнее развивается, но на практике её значение выше.

2) По способу проявления:

1. динамическая (кинетическая) гибкость – возможность выполнения динамических движений

2. статически-активная – способность принятия и поддержания растянутого положения только мышечным усилием

3. статически-пассивная – способность принятия растянутого положения и его поддержания своим собственным весом

1. общая (высокая подвижность во всех суставах)

2.специальная (амплитуда движений, соответствующая технике конкретного двигательного действия)

В качестве средств развития гибкости используют упражнения, которые можно выполнять с максимальной амплитудой (упражнения на растягивание):

1. активные (махи, рывковые, наклоны, вращательные движения);

2. пассивные (с партнером, с отягощением, амортизатором, на снарядах);

3. статические (сохранение положения тела с предельной амплитудой от 10 до 30 сек).

Упражнения для развития подвижности в суставах рекомендуется выполнять с постоянно увеличивающейся амплитудой, использования пружинящих «самозахватов», покачиваний

Основным методом развития гибкости является повторный метод, который предполагает выполнение упражнений на растягивание сериями, по нескольку повторений в каждой, и интервалами активного отдыха, достаточными для восстановления работоспособности.

Два варианта метода: метод повторного динамического упражнения и статического упражнения («стретчинг»).

В качестве развития и совершенствования гибкости используется также игровой и соревновательные методы.

Примеры новых, нетрадиционных методов развития гибкости: метод биомеханической стимуляции мышц, разработанный В. Т. Назаровым (под воздействием электромеханического вибратора сокращающаяся мышца принудительно растягивается с заданной частотой вибрации); электровибростимуляционный метод (при выполнении упражнений вибростимуляции подвергаются мышцы-антогонисты, а электростимуляции – мышцы-синергистры. Это способствует достижению большой амплитуды движений).

Проявление гибкости зависит от ряда факторов:

• Главный фактор – анатомический (обусловливает подвижность суставов). Ограничителями движений являются кости, их форма определяет направление и размах движений в суставе (сгибание, разгибание, отведение, приведение, супинация, пронация, вращение).

• Центрально-нервная регуляция тонуса мышц, напряжение мыщц-антагонистов. Проявления гибкости зависят от способности произвольно расслаблять растягиваемые мышцы и напрягать мышцы, которые осуществляют движение, т.е. от степени совершенствования межмышечной координации.

• Общее функциональное состояние организма в данный момент: при утомлении активная гибкость уменьшается (за счет снижения способности мышц к полному расслаблению после предшествующего сокращения), а пассивная увеличивается (за счет меньшего тонуса мышц, противодействующих растяжению).

• Возраст. Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15-17 лет. Для развития пассивной гибкости сенситивным периодом является возраст 9-10 лет, а для активной – 10-14 лет.

• Психологические факторы. Положительные эмоции и мотивация улучшают гибкость, а противоположные ухудшают.

• На гибкость существенно влияют внешние условия:

1) время суток (утром гибкость меньше, чем днем и вечером);

2) температура воздуха (при 20. 30°С гибкость выше, чем при 5. 10°С);

3) гибкость повышается под влиянием разминки, массажа, согревающих процедур.

4) также у женщин гибкость, как правило, выше, чем у мужчин.

6. Силовые качества (понятие; формы проявления; факторы, определяющие уровень развития и проявления; методика развития).

• Абсолютная– способность преодолевать наибольшее сопротивление или противодействовать ему произвольным мышечным напряжением.

• Относительная– количество абсолютной силы человека, которое приходится на один килограмм массы его тела.

Виды проявления силы

Скоростная сила – это способность человека с возможно большей скоростью преодолевать умеренное сопротивление.

Скоростная сила является доминирующей в обеспечении эффективной двигательной деятельности на спринтерских дистанциях в циклических упражнениях. В частности, от уровня развития скоростной силы мышц ног зависит длина шагов в беге.

Взрывная сила – это способность человека проявить наибольшее усилие за наименьшее время.

Взрывная сила имеет решающее значение в двигательных действиях, требующих большой мощности напряжения мышц: например, при старте в спринтерском беге, в прыжках, метаниях, ударных действиях в боксе и т.п. В большинстве физических упражнений, где взрывная сила имеет ведущее значение, проявлению взрывного сокращения мышц в основной фазе движения предшествует механическое их растягивание. Например, перед метанием копья или гранаты спортсмен делает энергичный замах. Проявление мощного усилия сразу же после интенсивного механического растяжения мышц, т.е. быстрое переключение от уступающей работы к преодолевающей получило название «реактивная способность мышц».

Силовая выносливость – это способность человека преодолевать умеренное внешнее сопротивление в течение длительного времени с наибольшей эффективностью.

Разнообразный характер функционирования мышц: длительное поддержание необходимой позы (пр., удержание захвата в борьбе), многократное повторное выполнение взрывных усилий (прыжки с шестом).

· Статическая сила проявляется тогда, когда мышцы напрягаются, а перемещения тела, его звеньев или предметов, с которыми взаимодействует человек, отсутствуют

· Динамическая сила проявляется тогда, когда преодоление сопротивления сопровождается перемещением тела или отдельных его звеньев в пространстве (поднимание отягощения).

• Факторы, обуславливающие проявление силы

Внешние факторы :

– суточная и годовая периодика.

Внутренние факторы:

– внутримышечная и межмышечная координация;

1. Абсолютная сила характеризуется величиной максимально развиваемого усилия в изометрическом упражнении или предельным весом поднятого груза.

2. Относительная сила представляет отношение абсолютной силы к собственной массе тела. Показатели абсолютной силы более важны для штангистов тяжелых весовых категорий, метателей молота, толкателей ядра; показатели относительной силы — для гимнастов, борцов и спортсменов большинства других специализаций.

Силовые способности подразделяются на два вида:

· собственно-силовые: проявляются в условиях статического режима работы или при выполнении медленных движений. Это может быть удержание в течение определенного времени предельных отягощений или перемещение предметов большой массы.

· скоростно-силовые: проявляются в действиях, при которых наряду с силой требуется большая скорость движения. В преодолевающем режиме работы мышц с увеличением скорости сила уменьшается, а в уступающем режиме с увеличением скорости сила увеличивается.

Развитие силовых способностей происходит при выполнении упражнений с высокой степенью мышечных напряжений.

· упражнения с внешним сопротивлением (со штангой, гантелями, гирями, эспандерами, на тренажерах, бег в гору, по песку и т. п.),

· упражнения с преодолением веса собственного тела (подтягивания, подъем ног в висе, прыжки на одной и двух ногах, прыжки в «глубину» с последующим отталкиванием вверх),

· изометрические упражнения (удержание груза, выпрямление ног, упираясь плечами в перекладину).

Методы развития силовых способностей относятся к группе методов стандартного упражнения, конкретно, к повторным методам.

Для развития собственно-силовых способностей применяются:

· Метод максимальных усилий (спортсмен, преодолевая или пытаясь преодолеть максимальное сопротивление, проявляет предельное мышечное усилие, которое является исключительно мощным, а, следовательно, и эффективным физиологическим раздражителем).

· Метод повторных усилий заключается в повторном поднимании отягощения, вес которого постепенно увеличивается в соответствии с ростом силы мышц. Имеет разновидности: с нормированным количеством повторений и с максимальным количеством повторений (до отказа).

· Метод изометрических усилий (статические упражнения).

Для развития скоростно-силовых способностей применяются:

· Метод динамических усилий: суть в создании максимального силового напряжения посредством работы с непредельным отягощением с максимальной скоростью. Упражнение при этом выполняется с полной амплитудой.

· «Ударный» метод основан на ударном стимулировании мышечных групп, путем использования кинетической энергии падающего груза, или веса собственного тела (прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх, в том числе и с отягощениями). Поглощение тренирующими мышцами энергии падающей массы способствует резкому переходу мышц к активному состоянию, создает в мышце дополнительный потенциал напряжения, что обеспечивает значительную мощность и быстроту отталкивающего движения, и быстрый переход от уступающей работы к преодолевающей.

7. Скоростные качества (понятие; формы проявления; факторы, определяющие уровень развития и проявления; методика развития).

Быстрота– это комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий отрезок времени.

• Основные виды проявления быстроты

• быстрота двигательных реакций (простые и сложные реакции)

Двигательная реакция – это процесс, начинающийся с восприятия информации, которая побуждает к действию, и заканчивающийся в момент начала движения-ответа. Информацией, побуждающей к действию, как правило, является заранее обусловленный сигнал или ситуация, имеющая сигнальное значение.

– это ответ заранее обусловленным двигательным действием на заранее обусловленный, но внезапно появляющийся сигнал.

Пример: старт в беге, скоростная стрельба по силуэтам, бросок набивного мяча по ожидаемому сигналу и т.п. В первом примере (старт в беге) чем меньше времени пройдёт от момента выстрела стартёра до момента начала движения бегуна, тем выше у последнего уровень быстроты простой реакции.

В этом случае ориентирование человека при выполнении двигательных действий осуществляется с помощью комплексной деятельности анализаторов (зрительного, слухового и др.).

Реакция на движущийся объект – это способность человека наиболее быстро и точно реагировать на нестандартные перемещения определённого объекта (объектов) в условиях дефицита времени и пространства.

Реакция выбора – это способность человека наиболее быстро осуществлять выбор адекватного ответа на разнообразные раздражители в условиях дефицита времени и пространства.

Реакция на движущийся объект: в футболе вратарь или игрок должен увидеть мяч, оценить направление и скорость его движения, выбрать план действия и успеть его осуществить.

Реакция выбора: может спрогнозировать направление удара по воротам по достаточно выраженным пространственно-временным характеристикам движений в фазе подготовки к удару или броску и заранее принять верное решение.

Дата добавления: 2019-07-15 ; просмотров: 1357 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Гибкость тела как физическое качество

Содержание

Метрология гибкости [ править | править код ]

Факторы, влияющие на гибкость [ править | править код ]

Основное влияние на проявление гибкости оказывает ряд факторов [1] [8] [11] :

Существенное влияние на проявление гибкости оказывают также внешние условия:

Функциональное состояние организма тоже способно оказывать влияние на подвижность суставов. Так, утомление способствует уменьшению активной гибкости (ввиду снижения способности мышц к полному расслаблению после предшествующего сокращения) и повышению пассивной (ввиду пониженного тонуса мышц, противодействующих растяжению).

Кроме всего перечисленного, мотивация и положительные эмоции повышают гибкость, а негативные личностно-психические факторы снижают.

Тесты для оценки гибкости [ править | править код ]

Наиболее популярными педагогическими тестами для контроля за подвижностью различных суставов являются:

Подвижность в плечевом суставе [5] [8] [13] [14] [15] [16] [ править | править код ]

В практике спорта наибольшее распространение нашли следующие вариации:

а) Спортсмен, удерживая гимнастическую палку, выполняет выкрут прямых рук назад. О степени подвижности плечевого сустава судят по расстоянию между кистями рук при выкруте: чем оно меньше — тем выше гибкость данного сустава, и наоборот. Кроме того, полученный показатель сравнивается с шириной плечевого пояса испытуемого, на основании чего выводится конечный результат.

б) Испытуемый принимает положение основная стойка, сжимает пальцы рук в кулаки, при этом большие пальцы находятся внутри кулаков. Спортсмен совершает максимально возможное приведение и вращение правой руки внутрь, максимально сгибая её в локтевом суставе; и одновременно максимально возможное отведение и вращение левой руки наружу, максимально сгибая её в локтевом суставе. Таким образом, оба кулака должны располагаться за спиной испытуемого.

Исследователь замеряет расстояние мужду двумя кулаками (рисунок 2).

После выполнения первой попытки, упражнение повторяется со сменой положения рук на противоположное.

в) Ещё одним способом контроля подвижности в плечевом суставе является активное отведение прямых рук с гимнастической палкой вверх из положения лежа на груди, руки выпрямлены над головой. Фиксируется расстояние от пола до гимнастической палки. Чем оно больше — тем выше гибкость.

Подвижность позвоночного столба [5] [8] [13] [14] [15] [17] [18] [ править | править код ]

В практике спорта применяется несколько способов, позволяющих оценить подвижность позвоночного столба:

а) Один из них подразумевает выполнение наклона туловища вперёд в положении стоя на скамейке, не сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника определяется при помощи линейки или сантиметровой ленты по расстоянию от нулевой отметки до третьего пальца руки. В случаях, когда пальцы не достают до нулевой отметки, зафиксированное расстояние обозначается со знаком «минус» (-), когда опускаются ниже нулевой отметки — со знаком «плюс» (+).

Рисунок 2. Оценка подвижности в плечевых суставах в положении стоя

Рисунок 3. Оценка подвижности в плечевых суставах из положения лёжа на груди

Рисунок 4. Подвижность позвоночного столба

Рисунок 5. Шкала градусов

Рисунок 6. Оценка подвижности тазобедренных суставов в положении лёжа у стены

Рисунок 7. Подвижность в коленных суставах

Рисунок 8. Подвижность в голеностопных суставах

Рисунок 9. Тесты для оценки гибкости

В ходе его выполнения испытуемый в положении сидя на полу без обуви наклоняется вперёд до предела, не сгибая ног в коленях. Испытуемый должен зафиксировать данное положение на 2 секунды. Гибкость позвоночника оценивают с помощью линейки или ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца руки. В избежание отрицательных отметок, вместо нулевой устанавливается отметка 25,4 см. Следовательно, испытуемый, выходя за пределы пальцев ног, получает результат выше 25,4 см.

Подвижность в тазобедренном суставе [5] [8] [ править | править код ]

При выполнении данного контрольного упражнения задача испытуемого как можно шире развести ноги: 1) в стороны и 2) вперед-назад с опорой на руки. Об уровне подвижности в данном суставе судят по расстоянию от пола до копчика: чем оно меньше — тем выше гибкость, и наоборот.

Выполнять разведение ног в стороны можно также лёжа у стены с начерченной на ней шкалой.

Подвижность в коленных суставах [5] [8] [14] [ править | править код ]

Испытуемому ставится задача выполнить приседание с вытянутыми вперёд руками или с расположенными за головой. При помощи гониометра измеряется угол сгибания в коленных суставах, что служит количественной оценкой подвижности.

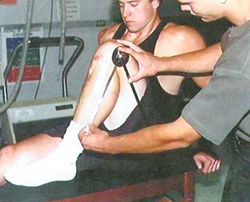

Подвижность в голеностопных суставах [5] [8] [14] [ править | править код ]

Испытуемый занимает положение седа, затем производит сгибание («тыльное сгибание») и разгибание (в литературе встречается также понятие «подошвенное сгибание») в голеностопных суставах. Регистрируется расстояние от коньчиков пальцев ног до пяток. Количественная оценка гибкости осуществляется с помощью гониометра (рисунок 8).

При измерениях гибкости в суставах следует особо тщательно соблюдать условия стандартизации тестирования, поскольку их несоблюдение способно значительно повлиять на конечный результат:

Оценка гибкости [ править | править код ]

Источник:

Учебное пособие для ВУЗов «Спортивная физиология».

Автор: И.И. Земцова Изд.: Олимпийская лит-ра, 2010 год.

Гибкость — это способность человека выполнять движения с максимальной амплитудой. Она характеризуется степенью подвижности суставов, выражением которой является амплитуда движений (в градусах).

Уровень гибкости зависит от эластичности мышц и связочного аппарата, анатомических особенностей суставных поверхностей. Максимальная амплитуда движений определяется также функциональным состоянием ЦНС, согласованностью работы мышц-синергистов и антагонистов. Гибкость зависит также от температуры окружающей среды (при повышенной температуре она выше), поэтому использование разминки, согревающих процедур (горячая ванна) способствует существенному увеличению гибкости. В то же время физическое утомление, снижение температуры воздуха приводят к снижению гибкости. Она зависит также от возраста (у детей выше, чем у взрослых) и пола (у женщин выше, чем у мужчин) (Алтер, 2001; Дубровский, 2005; Кашуба, 2003; Фомин, Вавилов, 1991).

Различают такие виды гибкости:

В младшем школьном возрасте имеются благоприятные условия для развития гибкости. Это, прежде всего, морфологические особенности опорно-двигательного аппарата — высокая эластичность связок и мышц, большая подвижность позвоночника. Самые высокие естественные темпы развития гибкости наблюдаются у детей 7—10 лет. У девушек 11—13 лет и у мальчиков 13—15 лет активная гибкость достигает максимальных величин. Физиологические и морфологические предпосылки для улучшения гибкости в этом возрасте не должны быть самоцелью, ведь избыточная подвижность суставов неблагоприятно влияет на формирование некоторых двигательных навыков.

Подвижность в суставах увеличивается, когда в растянутых мышцах увеличено кровоснабжение и, наоборот, уменьшается, если кровообращение ухудшается (Алексанянц, 2003; Виксне, 1989; Ермолаев, 2001; Козлов, Гладышева, 1997).

У людей зрелого и пожилого возраста гибкость уменьшается, поэтому тренировочные оздоровительные занятия должны быть направлены и на ее развитие.

Основным методическим приемом во время развития гибкости суставов является обязательная разминка перед выполнением упражнений на растягивание. Чем лучше подготовлен мышечно-связочный аппарат, тем совершеннее выполняются движения, тем меньший риск травмирования — растяжения, разрывы мышц, сухожилий.

Упражнения на растягивание выполняют сериями в определенной последовательности: упражнения для суставов верхних конечностей, туловища и нижних конечностей, а между сериями — упражнения на расслабление.

Выполняя упражнения на растягивание, амплитуду движений увеличивают постепенно, поскольку даже после хорошей разминки возможно травмирование мышц и связок. Постепенное увеличение дает возможность организму приспособиться к специфической работе. Обычный темп движений с небольшой амплитудой (махи ногами, рывки руками и т. д.) — примерно 60 за 1 мин, других движений (наклоны туловища) — 40—45 за 1 мин. Упражнения на растягивание, особенно наклоны туловища, лица зрелого и пожилого возраста должны выполнять с большой осторожностью и произвольной скоростью.

Во время развития гибкости ведущим является повторный метод с интервалами отдыха, недостаточными для полного восстановления.

Уровень развития гибкости следует регулярно проверять. Это осуществляется методами измерения, при которых подвижность суставов оценивается в градусах или в метрах как на самом испытуемом, так и по изготовленным фотографиям.

Точнее всего подвижность суставов можно определить при помощи механического гониометра, представляющего собой соединение штангенциркуля и угломера в одну систему. Это дает возможность проводить измерения частей тела и их наклонов по вертикали и горизонтали в градусах в разных плоскостях (горизонтальной, саггитальной и фронтальной). Во время поворотов и наклонов штанги и угломера стрелка, благодаря противовесу, постоянно находится в вертикальном положении и показывает углы наклона измеряемого объекта к вертикали или горизонтали в градусах.

В пазы ножек штангенциркуля вставляют дугообразные или прямые ножки и закрепляют винтами. С помощью этих ножек проводят разнообразные глубинные измерения тела — например таза, ребер и др. Самым распространенным является гониометр конструкции Гамбурцева. Результаты гониометрии выражаются в угловых единицах (Алексаньянц, 2003; Аптер, 2001; Козлов, Гладышева, 1997).

Во время определения подвижности в суставах при помощи гониометров следует соблюдать соответствующие правила:

После проведения разминки (в соответствии с положениями и условиями, изложенными в теоретическом вступлении к работе) у испытуемых (желательно разной спортивной специализации и тренированности) при помощи гониометра по очереди определяют подвижность таких суставов: плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, коленного, голеностопного. Результаты измерений вносят в таблицу, сравнивают, делают выводы и дают рекомендации.