какие войны были в крыму

Долгий путь к Победе: хроника сражений в Крыму

Великая Отечественная война в Крыму началась почти так же, как во многих других больших и малых городах Советского Союза, – с воздушных налётов. И если в глубине полуострова об этом узнали только по сообщениям радио на следующий день, то в Севастополе это произошло ранее всего…

НАЧАЛО. 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Подходившие к главной базе Черноморского флота немецкие бомбардировщики радиолокационная станция крейсера «Молотов» обнаружила в 2 часа 35 минут ночи. В 2 часа 56 минут донесение об этом легло на стол

командующего флотом. А через несколько минут вражеские самолёты уже подлетали к Севастополю.

Военные корабли и средства противовоздушной обороны были готовы к нанесению ответных ударов. Ещё в 3 часа 06 минут начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев отдал приказ – открыть огонь по фашистским самолётам, вторгшимся в воздушное пространство СССР.

Немцы стремились заблокировать флот, сбрасывая донные неконтактные мины. В 3 часа 48 минут в Севастополе уже были первые жертвы войны. За 12 минут до официального объявления о начале военных действий одна из мин упала на жилой квартал – погибли около 20 человек, более 100 получили ранения.

Зенитчики батарей ПВО открыли огонь. Можно уверенно говорить, что именно на крымской земле прогремели первые выстрелы Великой Отечественной войны. Вскоре грохотало по всему фронту от Баренцева до Чёрного моря. Началась канонада, не смолкавшая 1418 дней.

КРОВАВЫЙ 1941-Й. ОБОРОНА КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ

Операция по захвату полу-острова являлась частью плана «Барбаросса», который предусматривал стремительное наступление гитлеровских войск на СССР и завершение войны осенью 1941 года. Крыму придавалось большое значение: овладев им, фашистская Германия получала доступ к Кавказу, где находились советские запасы нефти. Поэтому командование Красной армии стремилось любой ценой сохранить Крым, который был важным плацдармом для советской авиации: бомбардировщики, взлетая с полуострова, совершали налёты на Румынию и уничтожали вражеские запасы горючего.

Захват Крыма с суши был возможен только через Перекопский перешеек. Обороняла полуостров 51-я отдельная армия под командованием генерал-полковника Фёдора Кузнецова.

Две стрелковые дивизии прикрывали Арабатскую стрелку, Чонгарский полуостров и Перекоп. 106-я стрелковая дивизия защищала южный берег озера Сиваш. Ещё четыре дивизии охраняли побережье. Перед 271-й стрелковой дивизией и кавалерийскими подразделениями стояла задача предотвратить высадку вражеских десантов.

В наступление на Крым была брошена 11-я немецкая армия под командованием Эриха фон Манштейна. В её рядах насчитывалось более 200 тысяч солдат и почти 2000 орудий. С воздуха их поддерживало свыше 600 самолётов. 12 сентября 1941 года передовые отряды вражеской армии подошли к полуострову. В ходе жестоких сражений немецкие войска прорвались через Перекопский перешеек. Советская армия отошла на Ишуньские позиции.

Наступление врага на Ишуньские позиции началось 18 октября. Советские войска оказывали упорное сопротивление, несмотря на значительное превосходство противника в живой силе, технике и авиации. В результате пятидневных изнурительных боёв части Красной армии были вынуждены отойти вглубь полуострова. 26 октября противник получил свежее подкрепление и смог развить успех. Вскоре эпицентр боёв переместился к Севастополю.

Защита города длилась 250 дней. Мужественно обороняясь, советские войска надолго сковали значительные силы противника. Существование укреплённой военно-морской базы в тылу задержало наступление немецко-фашистских войск на Южном фронте. Неприятель не смог развить успех, достигнутый под Харьковом в мае 1942 года, так как значительная часть немецкой авиации застряла под Севастополем. Вражеская армия понесла настолько значительные потери, что для восстановления её боеспособности понадобилось не менее полутора месяцев.

46 защитникам города присвоено звание Героя Советского Союза. В 1942 году была учреждена медаль «За оборону Севастополя», которая вошла в число первых советских наград Великой Отечественной войны. Ею были награждены свыше 50 тысяч человек. В 1945 году Севастополь стал городом-героем.

УЧЕБНЫЙ 1942-Й. ДЕСАНТЫ В ЕВПАТОРИЮ И ФЕОДОСИЮ

Керченско-Феодосийская операция декабря 1941 года стала одним из первых морских десантов Второй мировой войны и долгое время оставалась крупнейшей по численности задействованных войск. Высадка на Керченском полуострове планировалась штабами Черноморского флота и Закавказского фронта с ноября 1941 г. Осуществить её предполагалось в трёх разных местах: десант на северном берегу полуострова высаживала Азовская флотилия, на южном – Черноморский флот, непосредственно в Керченском проливе – Керченская военно-морская база. В операции участвовали части двух армий –

51-й и 44-й.

Для немцев высадка оказалась полной неожиданностью. Советский десант, высаженный в Феодосии 29 декабря, резко изменил ситуацию на Керченском полуострове. Перелом в боях за Камыш-Бурун наступил вечером 28 декабря, когда началась выгрузка отряда Черноморского флота, ранее предназначавшегося для высадки на юго-восточном побережье Керченского полуострова. С этого момента наращивание сил Красной армии на плацдарме шло гораздо быстрее, чем это могли делать немцы.

В последующие дни части Красной армии успешно начали продвигаться вглубь полуострова. К сожалению, по разным причинам успех высадки не удалось развить, и уже через несколько месяцев советским войскам пришлось эвакуироваться из Крыма.

2 января 1942 года ставка ВГК утвердила план операции, предусматривавшей высадку ещё нескольких морских десантов. Для высадки в Евпаторию из кораблей Черноморского флота сформировали отряд под командованием капитана второго ранга Н. В. Буслаева и полкового комиссара А. С. Бойко. Десантники высадились на частично разрушенные причалы порта и начали продвигаться в город. К утру они овладели южной частью Евпатории. По приказу Манштейна на борьбу с десантом были направлены части пехоты, усиленные артиллерией. Силы были неравными. Не имея поддержки, морские пехотинцы держались ещё сутки, после чего начали уходить из города.

8 мая 1942 года немецкие войска перешли в наступление против войск Крымского фронта, 14 мая враг вновь прорвался к Керчи, а 16 мая овладел городом. Но уличные бои в некоторых местах продолжались до 19 мая. В этот день командование Красной армии снова приняло решение оставить Керчь.

С 14 по 20 мая с Керченского полуострова удалось вывезти около 120 тысяч человек. Часть советских войск в составе сводного отряда полковника Павла Ягунова укрылась в Аджимушкайских каменоломнях, где вела героическую борьбу с врагом с мая по октябрь 1942 года, сжигаемая жаждой, газами, в сырости, холоде и голоде.

Фашисты развернули в Керчи жестокий террор: в городе и пригородах были уничтожены 15 тысяч советских военнопленных, погибли 14 тысяч мирных жителей, свыше 14 тысяч керчан увезены на принудительные работы в Германию. Злодеяния фашистов в Керчи были настолько чудовищными, что материалы о них фигурировали на Нюрнбергском процессе.

Но и оказавшись в оккупации, крымчане не прекратили сопротивление. Наоборот, в самых неблагоприятных условиях оно только набирало силу. Несмотря на репрессии, ни в одном из районов Крыма враг не мог чувствовать себя спокойно.

Об эффективности партизанского движения говорит его статистика.

В общей сложности на Крымском полуострове действовали 80 партизанских отрядов (свыше 12 500 бойцов), 202 подпольные организации и группы (свыше 2500 человек). В период с ноября 1941 г. по 16 апреля 1944 г. крымские партизаны уничтожили

29 383 солдата и полицейских, ещё 3872 захватили в плен; провели 212 засад, 81 диверсию на железных дорогах, 770 нападений на автотранспорт, уничтожили и вывели из строя 48 паровозов, 947 вагонов и платформ,

2 бронепоезда, 13 танков, 3 бронеавтомобиля, 211 орудий, 1940 автомашин, 83 тягача, 112,8 км телефонного кабеля и 6000 км линий электропередачи; захватили 201 автомашину, 40 тракторов, 2627 лошадей, 542 повозки, 17 орудий, 250 пулемётов, 254 автомата, 5415 винтовок, боеприпасы и другое военное имущество. 1500 участников партизанского движения были награждены орденами и медалями.

ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОТКРЫВАЯ ВОРОТА В КРЫМ

Когда речь заходит об освобождении Крыма, как правило, говорят о событиях 1944 года. Однако «стучаться в двери» оккупированного полуострова Красная армия начала ещё раньше и даже попыталась выбить фашистов мощным ударом бронированного кулака.

Осенью 1943 года войскам 18-й армии была поставлена задача – во взаимодействии с 56-й армией захватить плацдарм в районе рыбацкого посёлка Эльтиген, расширить его и далее наступать вглубь Керченского полуострова.

В ночь на 1 ноября 1943 года, преодолевая сильный шторм и минные заграждения, корабли новороссийской военно-морской базы направились к Эльтигену.Форсировать Керченский пролив предстояло в самой широкой части, где его ширина превышает 16 км.

В первую ночь на берег высадились более 2500 бойцов. Десантники удержали плацдарм, несмотря на многократное превосходство противника в живой силе и технике. С наступлением темноты подошли суда с подкреплением.

36 суток в условиях морской блокады, находясь под постоянным огнём противника, сражались десантники. Благодаря их упорству части Отдельной Приморской армии сумели высадиться и закрепиться северо-восточнее Керчи. Пять с половиной месяцев стоял здесь фронт. 58 воинов стали Героями Советского Союза. 10 апреля 1944 года в 21 час началась мощная артиллерийская и авиационная подготовка. Позиции противника покрылись сотнями взрывов, заполыхали пожары. В 22 часа передовые отряды Приморской армии пошли в атаку. Бои были жестокими. Город представлял собой крепость, оснащённую мощными инженерными сооружениями. Не помогло… При поддержке танков пехота выбила фашистов с горы Митридат. Над городом взметнулось красное знамя. К 4 часам утра Керчь снова стала советской…

КРЫМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 ГОДА

В 8 часов утра 8 апреля в полосе 4-го Украинского фронта началась мощная артиллерийская подготовка, продолжавшаяся 2,5 часа. Часть огневых средств врага была уничтожена. Однако большинство орудий, будучи хорошо укрытыми, ожили в момент атаки.

Во второй половине апреля 1944 года советские войска с разных направлений двинулись к Севастополю. Освобождение полуострова вступало в решающую фазу. Однако противнику удалось остановить наступление на подступах к городу. Стало очевидно, что бой за главную базу Черноморского флота будет тяжёлым. Несколько суток наши войска накапливали силы для очередной атаки, которую генерал-лейтенант Фёдор Толбухин назвал решающей.

Она началась 23 апреля и продолжалась двое суток. Сапун-гору, лобовой штурм которой был слишком рискованным, решили обойти. Направление главного удара пришлось на Кадыковку и отроги высоты Горная, которая находится над долиной современного совхоза «Золотая балка». Здесь немецкие войска устроили мощную оборону. Две господствующие высоты – Горная и Сапун-гора – стали ключевыми при защите и штурме города.

На взятие Горной бросили несколько дивизий, в том числе и 89-ю стрелковую Таманскую Краснознамённую ордена Красной Звезды армянскую дивизию, а также 414-ю Анапскую Красно-знамённую грузинскую стрелковую. Таким образом, две национальные дивизии, сформированные на Кавказе, стали ударной силой, которая должна была выбить фашистов из Севастополя.

9 мая воины 318-й горнострелковой дивизии под командованием Героя Советского Союза полковника Василия Гладкова овладели Горной полностью.

Последним здесь был разгромлен 336-й немецкий маршевый батальон, доставленный накануне самолётами из Констанцы. На исходе дня гитлеровские войска стали сдавать позиции на главном направлении. Это была победа, предрешившая исход Крымской наступательной операции. Один за другим взвивались над Сапун-горой штурмовые красные флаги победителей.

Крымская наступательная операция завершилась разгромом противника.

Война за Крым: 8 знаковых исторических событий в судьбе Крыма от Московской Руси и России до современной Украины

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

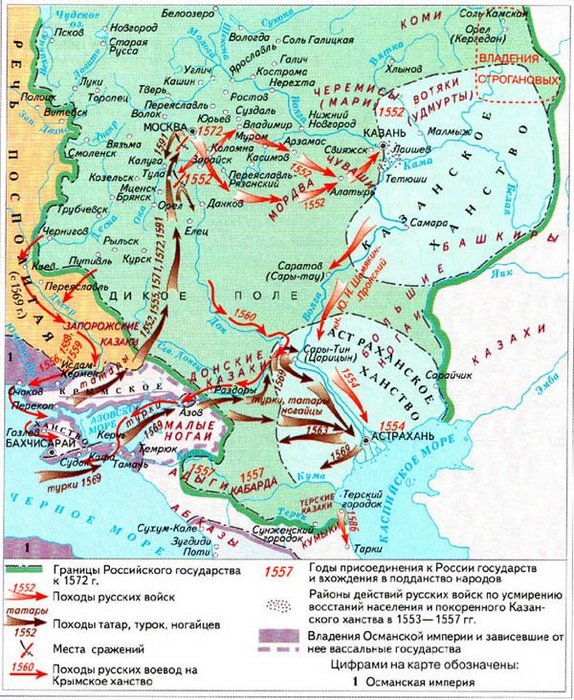

Крымские татары приходили на Русь для грабежей и захвата рабов

Крымское ханство откололось от Золотой Орды в 1427 году. C конца XV столетия крымские татары совершали постоянные набеги на Русь. Примерно раз в год они, обходя степные посты, углублялись в пограничную область на 100 – 200 км, а затем поворачивали назад, лавиной сметая всё на своём пути, занимаясь грабежами и захватом рабов. У татар была особая тактика: они разделялись на несколько отрядов и, стараясь привлечь русских к 1-2 местам на границе, нападали на место, оставленное без защиты. Достаточно часто татары усаживали на лошадей чучела людей, чтобы их армия казалась больше.

Торговля рабами была главной статьёй доходов для Крымского ханства. Захваченных на Руси пленников продавали на Средний Восток, в Турцию и даже в европейские страны. После набегов в Константинополь приходили по 3-4 корабля с русскими невольниками. А всего за 200 лет на невольничьих крымских рынках было продано более 3 млн. людей.

Борьба с крымскими татарами была главной статьёй русских военных расходов

Значительная часть казны Руси уходила на военные расходы, необходимые для борьбы с татарами. Стоит отметить, что борьба эта имела переменный успех. Временами русским удавалось отбить пленных и разгромить татар. Так, в 1507 году князь Холмский со своим войском разбил татар на Оке. В 1517 году татарский отряд численностью 20 тыс. человек дошёл до Тулы, где и был разбит русским войском, а в 1527 году крымцы потерпели поражение на реке Остёр. Стоит сказать, что отследить перемещение крымского войска было очень сложно, поэтому чаще всего татары уходили в Крым безнаказанными.

В 1571 татары разграбили Москву

Взять какой-либо крупный город, как правило, татарам было не под силу. Но в 1571 году хан Давлет-Гирея воспользовавшись тем, что русское войско ушло на Ливонскую войну, разрушил и разграбил Москву.

Тогда татары увели 60 тысяч пленных – практически всё население города. Через год хан решил повторить свой набег, вынашивая амбициозные планы присоединения Московии к своим владениям, но потерпел сокрушительное поражение в Битве при Молодях. В той битве Давлет-Гирей потерял практически всё мужское население ханства. Но предпринять поход на Крым, чтобы добить врага, в то время русские не смогли, поскольку княжество было ослаблено войной на два фронта. 20 лет, пока не выросло новое поколение, татары не тревожили Русь. В 1591 году, татары снова совершили набег на Москву, а в 1592 крымские войска разграбили тульские, каширские и рязанские земли.

Иван Грозный планировал закрепить Крым за Россией

Иван Грозный понимал, что ликвидировать татарскую угрозу можно лишь одним путём, – захватив татарские территории и закрепив их за Россией. Так русский царь поступил с Астраханью и Казанью. А с Крымом «расправиться» Иван Грозный не успел – запад навязал Руси, которая начала наращивать мощь, Ливонскую войну.

Фельдмаршал Миних первым из русских вошёл в Крым

20 апреля 1736 года русское войско из 50 тысяч человек во главе с Минихом выступило из местечка Царицынки. Прошёл месяц, и через Перекоп армия вошла в Крым. Русские взяли штурмом укрепления, продвинулись вглубь полуострова, а через 10 дней взяли Гезлев, где хранился месячный запас продовольствия для всей армии. В конце июня русское войско уже подошло к Бахчисараю, и после двух сильнейших татарских нападений крымская столица была взята и полностью сожжена вместе с дворцом хана. Русские пробыли в Крыму месяц и осенью вернулись обратно. Тогда русские потеряли 2 тыс. человек в боевых действиях и половину армии от местных условий и болезней.

И снова через 2 десятилетия крымские набеги возобновились. Русские, в отличие от многих восточных народов, никогда не убивали детей и женщин в стане противника. В феврале 1737 подросшие сыновья решили отомстить за убитых отцов. Крымцы предприняли ответный набег через Днепр, убили генерала Лесли и взяли много пленных.

Князь Долгоруков получил за Крым шпагу с алмазами и титул Крымского

Следующий раз русские пошли на Крым летом 1771 года. Войска под командованием князя Долгорукова разбили 100-тысячную армию крымских татар в сражении при Феодосии и заняли Арабат, Керчь, Еникале, Балаклаву и Таманский полуостров. 1 ноября 1772 года крымский хан подписал договор, по условиям которого Крым стал независимым ханством под покровительством России, а черноморские порты Керчь, Кинбурн и Еникале перешли России. Русские освободили более 10 тыс. русских пленников и ушли, оставив гарнизоны в крымских городах.

10 июля 1775 Василий Михайлович Долгоруков получил от Императрицы шпагу с алмазами, алмазы к ордену св. Андрея Первозванного и титул Крымского.

Потёмкин завоевал Крым для России бескровно

Окончательное же покорение Крыма стало возможно только после заключения Кючук-Кайнарджийского мира между Россией и Турцией в 1774 году. Главная заслуга в решении этой проблемы принадлежит Григорию Потёмкину.

Так благодаря дальновидности Григория Потёмкина бескровно «усмирили последнее гнездо владычества монгольского».

Никита Хрущёв подарил Крым Украине

В первые годы существования СССР Крым входил в состав РСФСР. В 1954 году Крым решением Никиты Хрущёва был передан в состав Украинской ССР. В 1990 году после развала СССР и приобретения Украиной независимости в Крыму образовалась автономия.

Президентом автономной республики стал Юрий Мешков. Он придерживался пророссийской ориентации. Но вскоре Мешкова от власти отстранили, а автономию Крыма существенно урезали.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Хронология Крымской войны 1853-1856 годов

Крымская (Восточная) война между Россией и коалицией стран в составе Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства продолжалась с 1853 по 1856 год и была вызвана столкновением их интересов в бассейне Черного моря, на Кавказе и Балканах.

(Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. в 8 томах —2004 г.г. ISBN 5 — 203 01875 — 8)

Война началась в 1853 году между Россией и Турцией и первоначально складывалась для России удачно: русские войска вступили в Молдавию и Валахию, одержали ряд побед на Кавказе, под командованием Павла Нахимова полностью уничтожили турецкий флот в Синопском сражении, длившемся всего три часа.

Для того чтобы предотвратить поражение Турции, в 1854 году в войну вступили Англия и Франция, а позднее — итальянское Сардинское королевство.

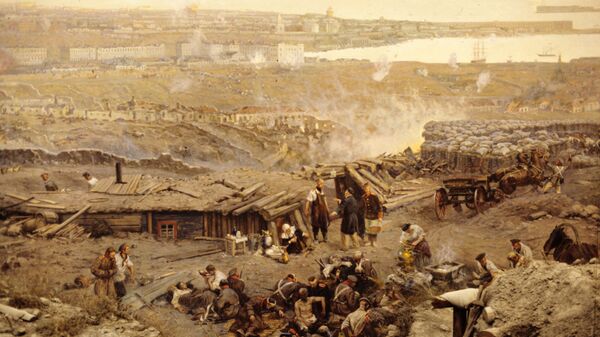

Война шла на Балтийском и Белом морях, на Дунае и Кавказе, даже на далекой Камчатке. Но главные события войны развернулись на Крымском полуострове, а точнее на его юго-западном побережье, где находилась главная российская военно-морская база на Черном море — порт Севастополь. С потерей Крыма и Севастополя Россия лишалась возможности контролировать Черное море и проводить активную политику на Балканах.

Основная операция союзных войск была начата в Крыму в сентябре 1854 года с высадки под Евпаторией мощного десанта — 62 тысячи человек, который затем двинулся на юг, к Севастополю.

Русская армия попыталась остановить продвижение неприятеля 20 сентября (8 сентября по ст.ст.) 1854 года в сражении на реке Альме, но потерпела поражение. К этому привело количественное превосходство французских, английских и турецких войск, их лучшее техническое оснащение, нерешительность командования русской армии. В Альминском сражении обе стороны понесли большие потери: союзники — 4,3 тысячи убитых и раненых, русские — 6 тысяч.

После битвы на Альме русская армия отступила к Севастополю, а затем к Бахчисараю. Немногочисленный гарнизон Севастополя остался без прикрытия сухопутными войсками.

Севастополь имел достаточно надежную защиту с моря: 13 береговых батарей насчитывали 611 орудий, мощной артиллерией обладала и стоящая на рейде русская эскадра. Но с суши город был почти беззащитен.

Усилиями горожан, солдат и матросов под руководством талантливого военного инженера Эдуарда Тотлебена в считанные дни была создана мощная система оборонительных сооружений. Чтобы не допустить прорыва неприятельского флота в севастопольскую бухту, у входа в нее было затоплено 5 линейных кораблей и 2 фрегата (впоследствии для этого был использован еще ряд судов). Экипажи вместе с корабельной артиллерией были отправлены на сушу защищать бастионы. Оставшиеся в строю корабли должны были оказывать артиллерийскую поддержку войскам, сражающимся на суше.

Крымская война 1853-1856

Дух в войсках свыше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. Мне не удалось ни одного раза быть в деле, но я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время.

Войны Российской и Османской империй были привычным явлением международной политики XVIII-XIX столетия. В 1853 году Российская империя Николая 1 вступила в очередную войну, которая вошла в историю, как Крымская война 1853-1856 годов, и завершилась поражением России. Кроме того, эта война показала сильное сопротивление стран-лидеров Западной Европы (Франции и Великобритании) усилению роли России в Восточной Европе, в частности на Балканах. Проигранная война также показала самой России проблемы во внутренней политике, которые привели ко многим проблемам. Несмотря на победы на первоначальном этапе 1853-1854, а также захват ключевой турецкой крепости Карса в 1855, Россия проиграла важнейшие битвы на территории Крымского полуострова. В данной статье описываются причины, ход, основные результаты и историческое значение в кратком рассказе о крымской войне 1853-1856 годов.

Причины обострения восточного вопроса

Под восточным вопросом историки понимают ряд спорных моментов российско-турецких отношений, которые в любой момент могли привести к конфликту. Главные проблемы восточного вопроса, которые и стали основой для будущей войны, следующие:

Дополнительным фактором, который усиливал конфликт, было желание стран Западной Европы (Британии, Франции, а также Австрии) не пустить Россию на Балканы, а также закрыть ей доступ к проливам. Ради этого страны готовы были оказывать Турции поддержку в потенциальной войне с Россией.

Повод к войне и ее начало

Эти проблемные моменты назревали на протяжении конца 1840-х, начала 1850-х. В 1853 году турецкий султан передал Вифлеемский храм Иерусалима (тогда территория Османской империи) в управление католической церкви. Это вызвало волну возмущения высшей православной иерархии. Этим решил воспользоваться Николай 1, используя религиозный конфликт как повод нападения на Турцию. Россия потребовала передать храм православной церкви, а заодно также открыть проливы для черноморского флота. Турция ответила отказом. В июне 1853 года российские войска перешли границу Османской империи и вошли на территорию зависимых от нее Дунайских княжеств.

Николай 1 рассчитывал, что Франция слишком слаба после революции 1848 года, а Британию можно задобрить, передав ей в будущем Кипр и Египет. Однако план не сработал, европейские страны призвали Османскую империи к действию, обещая ей финансовую и военную помощь. В октябре 1853 года Турция объявила войну России. Так началась, если говорить кратко, Крымская война 1853-1856 годов. В истории Западной Европы эту войну называют Восточной.

Ход войны и основные этапы

Крымская война может быть разделена на 2 этапа по количеству участников событий тех лет. Вот какие это этапы:

Что касается конкретных битв, то можно выделить следующие ключевые сражения: за Синоп, за Одессу, за Дунай, за Кавказ, за Севастополь. Были и другие битвы, но перечисленные выше – самые основные. Рассмотрим их более подробно.

Синопская битва (ноябрь 1853)

Карта Синопского морского сражения 18 ноября 1853

Бомбардировка Одессы (апрель 1854)

В начале апреля 1854 года Османская империя пустила через свои проливы эскадру франко-британского флота, которая стремительно направилась на российские портовые и судостроительные города: Одессу, Очаков и Николаев.

10 апреля 1854 началась бомбардировка Одессы, главного южного порта Российской империи. После стремительной и интенсивной бомбардировки планировалось высадить десант в районе северного Причерноморья, чем заставить вывести войска с Дунайских княжеств, а также ослабить защиту Крыма. Однако несколько дней обстрела город выстоял. Более того, защитники Одессы смогли нанести точные удары по флоту союзников. План англо-французских войск провалился. Союзники вынуждены были отступить в сторону Крыма и начинать битвы за полуостров.

Бои на Дунае (1853-1856)

Именно с ввода войск России в этот регион и началась Крымская война 1853-1856 годов. После успеха в Синопском сражении, Россию ждал еще один успех: войска полностью перешли на правый берег Дуная, открывалось наступление на Силистрию и далее на Бухарест. Однако вступление в войну Англии и Франции усложнило наступление России. 9 июня 1854 года осада Силистрии была снята, и российские войска вернулись на левый берег Дуная. Кстати, на этом фронте в войну против России также вступила Австрия, которую беспокоило стремительное продвижение империи Романовых в Валахию и Молдавию.

В июле 1854 года возле города Варна (современная Болгария) высадился огромный десант английской и французской армий (по разным данным, от 30 до 50 тысяч). Войска должны были войти на территорию Бессарабии, вытеснив Россию с этого региона. Однако во французском войске вспыхнула эпидемия холеры, а английская общественность требовала от руководства армии первоочередного удара по черноморскому флоту в Крыму.

Бои на Кавказе (1853-1856)

Важная битва прошла в июле 1854 года при селении Кюрюк-Дара (Западная Армения). Объединенные турецко-британские войска потерпели поражение. На этом этапе крымская война все еще была успешной для России.

Другая важная битва в этом регионе состоялась в июне-ноябре 1855 года. Российские войска приняли решение атаковать восточную часть Османской империи, крепость Карсу, чтобы союзники часть войск отправили в этот регион, тем самым немного ослабив осаду Севастополя. Россия выиграла битву при Карсе, однако это случилось уже после известия о падении Севастополя, поэтому на результат войны эта битва имела слабое значение. Тем более, по результатам «мира», подписанного позже, крепость Карса вернулась Османской империи. Однако как показали мирные переговоры, захват Карса все же сыграл свою роль. Но об этом дальше.

Оборона Севастополя (1854-1855)

Самое героическое и трагическое событие Крымской войны это, безусловно, битва за Севастополь. В сентябре 1855 года франко-английские войска захватили последнюю точку обороны города – Малахов курган. Город пережил 11 месяцев осады, однако в результате был сдан войскам союзников (среди которых появилось и Сардинское королевство). Это поражение стало ключевым и послужило импульсом для завершения войны. С конца 1855 года начинаются усиленные переговоры, в которых Россия практически не имела сильных аргументов. Было понятно, что война проиграна.

Другие битвы в Крыму (1854-1856)

Кроме осады Севастополя на территории Крыма в 1854-1855 года состоялось еще несколько сражений, которые были направлены на «деблокировку» Севастополя:

Все эти сражения закончились безуспешными попытками снять осаду Севастополя.

«Далекие» битвы

Основные боевые действия войны проходили возле Крымского полуострова, что и дало название войне. Также битвы были на Кавказе, на территории современной Молдовы, а также на Балканах. Однако немногие знают, что битвы между соперниками происходили и в отдаленных регионах Российской империи. Вот несколько примеров:

Результаты и историческое значение войны

В феврале 1855 года умер Николай 1. Задачей нового императора, Александра 2, было прекращение войны, причем с минимальным ущербом для России. В феврале 1856 начал работу Парижский конгресс. Россию на нем представляли Алексей Орлов и Филипп Бруннов. Поскольку ни одна из сторон не видела смысла в продолжении войны, уже 6 марта 1856 был подписан Парижский мирный договор, по результатам которого Крымская война была завершена.

Основные условия Парижского договора были следующими:

Что касается потерь, то число Российских подданных, которые погибли в войне, составляет 47,5 тысяч человек. Британия потеряла 2,8 тысяч, Франция – 10,2, Османская империя – более 10 тысяч. Сардинское королевство потеряло 12 тысяч военных. Погибшие со стороны Австрии неизвестны, возможно, потому что официально она не была в состоянии войны с Россией.

В целом, война показала отсталость России, по сравнению с государствами Европы, особенно в плане экономики (завершение промышленной революции, строительство железных дорог, использование пароходов). После этого поражения начались реформы Александра 2. Кроме того, в России долгое время назревало желание реванша, что и вылилось в очередную войну с Турцией в 1877-1878 годах. Но это уже совсем другая история, а Крымская война 1853-1856 годов была завершена и Россия в ней потерпела поражение.