За что ницше подвергал критике христианскую мораль

Ф.Ницше критика христианской морали. 19 век

1) сострадая, слабеешь;

Поддерживая к жизни больное и умирающее, ты даешь возможность жить тому, что законами безжалостной эволюции обречено на умирание.

Религия является для общества тормозящим, мешающим, негативным фактором. Бог, святость, любовь к ближнему – предрассудки, выдуманные теми, чья жизнь пуста и монотонна.

Свободному человеку Бог не нужен, ибо он сам для себя высшая ценность. Церковь, по Ницше, стремиться растоптать всякое величие в человеке.

Ницше предлагает произвести переоценку всех ценностей и стать по ту сторону добра и зла. Т.е. он предлагает, что все, что считалось в христианстве добром считать злом и наоборот. Он говорит: чтобы произвести переоценку всех ценностей, нужен очень сильный человек. Ницше даже призывал к сознательному уничтожению больных и слабых людей.

Ф.Ницше. Миф о сверхчеловеке.

Сверхчеловек – личность стоящая по ту сторону добра и зла. Это человек, обладающий колоссальной волей, гений. Это тот кто поднимет толпу с колен, вернет истинное начало личности.

Основные идеи экзистенциальной философии М. Хайдеггера.(20 век)

Экзистенция – это неповторимое существование любого человека. ЭКЗИСТЕНЦИЯ — выступать, выходить, обнаруживать себя, существовать, возникать, показываться, становиться, делаться) — философская категория, используемая для обозначения конкретного бытия

Хайдегер исследовал человека в его бытии. Самая грандиозная работа «Бытие и время». «Моя жизнь неповторима, потому что рождаюсь я сам, умираю сам. Моя жизнь сугубо индивидуальна. Я смогу прожить только свою жизнь». Мы смертны и только человек знает об этом. В чем смысл того, что человек понимает это? С его точки зрения, главным свойством бытия является время. У человека особое отношение к длительности. Вся экзистенция – процесс бесконечной заботы. Мы никогда не бываем в состоянии абсолютной праздности. Озабоченность проявляется в 3 основных формах: 1) существов. при внутреннем мировом сущем (настоящее) 2)забегание вперед (будущее) 3) существование в мире людей.

Прежде чем человек родился, он был предзадан. Он не выбирает место, время, среду рождения, родителей и т.п. Экзистенция связана с не предельностью. Человеческая жизнь конечна в исторической бесконечности.Есть религиозный экзистенциализм, и есть атеистрический(французы). Экзистенция имеет особенность тайны. Без коммуникации нет экзистенции. Ее можно выстроить с теми, кого уже нет или с современниками. Человеческая экзистенция всегда через другого. Без других людей мы не существуем.

Экзистенция бывает подлинная и не подлинная. Не подлинное существование – это когда вещи владеют человеком. Накопление ради накопления. Нормальное состояние человека это средний класс. В ср.классе человек существо социальное 1)сущ-ет за счет своего труда 2)труд должен быть вознагражден. Подлинная экзистенция – привязка к свободе. Подлинное состояние это когда человек знает что он смертен и проживает свою жизнь по max.

Вопрос 22. Учение Ницше о «сверхчеловеке». За что мыслитель критиковал христианскую мораль?

Учение Ницше о сверхчеловеке не раз подвергалось обсуждению и критике. Одни критики превозносили идеал сверхчеловека, другие, наоборот, резко осуждали его. Дело в том, что у Ницше нет систематического изложения учения о сверхчеловеке, а есть только афоризмы, рассеянные по разным местам его «Also sprach Zarathustra». Таким образом, это учение приходится восстанавливать черта за чертой, из отрывочных изречений Заратустры. При таком конструировании идеала сверхчеловека у одних критиков могли быть выдвинуты на первый план одни черты, у других — совершенно другие. И если критики не улавливали направляющих идей учения Ницше, то второстепенные черты ставились на место главных, и наоборот. Так появился тип поверхностных «ницшеанцев», которые ухватились за парадоксальные фразы Ницше о зле и добре и на основании их построили образ сверхчеловека, как олицетворения всего зла, какое только можно найти в человеческой природе. Другие приняли эту интерпретацию учения Ницше за подлинное и верное выражение его взглядов и на основании этого осудили и самого Ницше, и все его учение.

Человек только переход к сверхчеловеку. Сверхчеловек – главная цель развития человечества. Сверхчеловек – личность, стоящая по ту сторону добра и зла. Сверхчеловек станет носителем новой морали, иных моральных ценностей. Существующая мораль является моралью рабов. Новая мораль утвердится порождением сверхчеловека, новой расой – расой господ, новой аристократией, которая будет с презрением относиться к черни и понятиям добра и справедливости, присущих морали рабов. Сверхчеловек как новая каста господ не будет знать жалости и справедливости. Учение о воли к власти, о сверхчеловеке как высшем существе, стоящим по ту сторону добра и зла, учение о новой морали – сердцевина и сущность всей философии Ницше. Из неё не выкинешь ни единого слова. Его философия, несмотря на ряд противоречий и неоднозначных высказываний, имеет такое ядро, которое представляется логически выстроенным, продуманным и направленным против общепринятых ценностей и норм морали. Ницше и называл себя первым амморалистом в истории, то есть человеком, который объявил всю прежнюю культуру, мораль и религию заблуждениями.

Критики учения о сверхчеловеке усматривают еще у Ницше противоречие в том, что он в одно и то же время учил об отсутствии прогресса в мире, о вечном повторении, возвращении всего, и вместе о прогрессивной эволюции человека в сверхчеловека. Идея сверхчеловека, по существу своему, есть идея прогресса, постепенного роста человека ввысь. Между тем, учение о вечном возвращении всех вещей, которое Заратустра проповедует наряду с идеалом сверхчеловека, напоминает теорию атавизма. Но в процессе эволюции атавизм есть явление регрессивное, возврат к пройденным уже ступеням развития. Он препятствует прогрессу, и если бы из случайного и единичного явления превратился во всеобщий мировой закон, то движение жизни вперед остановилось бы.

Ницше критикует христианство за подавление в человеке духовной силы, за догматизм и противодействие свободному началу человеческой природы.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

«Философия жизни» Ф. Ницше. Критика христианской морали

Переоценка всех ценностей, критическая идея ломки и уничтожения, устаревших моральных (в основном христианских) ценностей и замена их новыми, провозглашаемыми в учении Ницше. Развитие идеи сверхчеловека, вытекающей из концепции роста воли к власти.

| Рубрика | Философия |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 12.04.2015 |

| Размер файла | 17,5 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

«Философия жизни« Ф. Ницше. Критика христианской морали

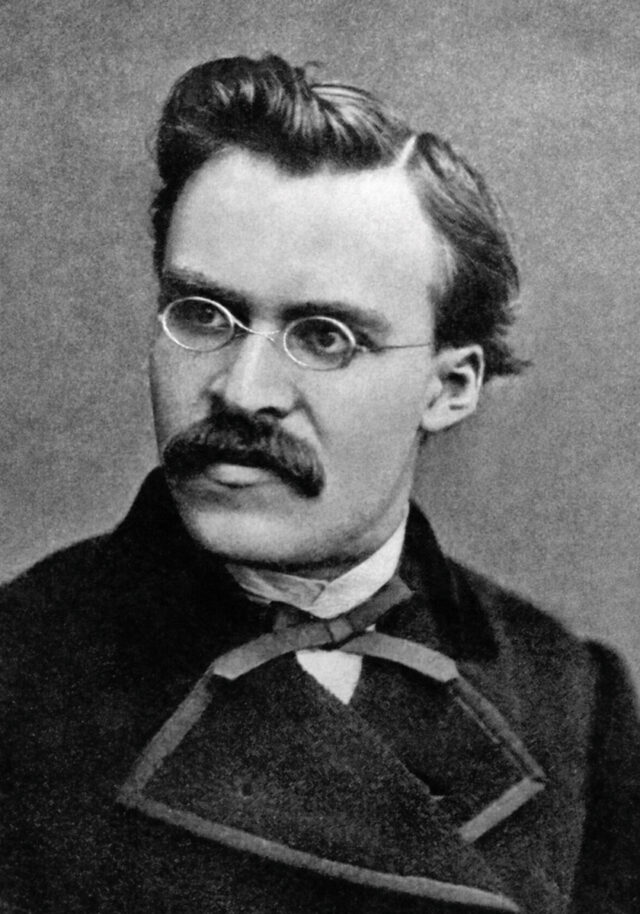

Ницше Фридрих (1844-1900)

Выделим три этапа его творчества.

Первый этап проходил в рамках осмысления идей античности, творчества Шопенгауэра. В этот период написаны «Рождение трагедии из духа музыки», «Философия в трагическую эпоху Греции», «Несвоевременные размышления».

В третьем этапе создаются «Так говорил Заратустра», » По ту сторону добра и зла».

Пессимистический миф о вечном возвращении одного и того же в мире, идея, фактически ставящая всю предыдущую философию Н на грань бессмыслицы. христианский моральный ницше

Противник противопоставления истинному миру мира эмпирического.

В основе морали он видит желание (зачастую, бессознательное) физиологически слабых индивидов господствовать над сильными и здоровыми. Апелляция к разуму и правде есть замена физического насилия, способ одной воли доминировать над другой.

Увязывает критику метафизики с критикой ее языка. Подчеркивает несоизмеримость категориальной схемы описания мира реальному положению дел, отсюда неспособность языка, следовательно, и мышления представить какие-либо знания независимо от языка или мышления. Убеждения в фальсифицирующей природе языка и мышления приводит его к мысли о доминирующей роли действия и воли. Все всеобщие и необходимые истины и т.д. всего лишь удачные находки в борьбе за жизнь и власть. Всякие понятия определены полезностью в рамках трансцендентального жизненного процесса.

Вводится понятие «родового субъекта«, интересы и цели, которого скрыты от отдельного индивидуума. Для него предрассудки разума и формы жизни являются априорными и принудительными, он не может не следовать им. Отсюда фаталистическая идея о вечном возвращении одних и тех же заблуждений, войн, иллюзий. Противостоит этому идея сверхчеловека, необходимость (в том числе и через воспитание, и через селекцию) преодоления свойств человеческой природы, например, структуры чувственности.

Но у Ницше есть и интересные положения, которые касаются пересмотра обществом ценностей нравственности, он стоит за честность, здоровье и т.п., за стремление людей к искусству.

Критика христианской морали

В морали господ, или аристократической морали, «добро» и «зло» эквивалентны понятиям «благородный» и «презренный» и относятся не столько к поступкам людей, сколько к самим людям, эти поступки совершающим. В рабской же морали смысл основных этических категорий зависит от того, что полезно, что служит поддержанию порядка в обществе, отстаивающем интересы слабых в духовном и физическом отношении индивидов. Такие качества, как сострадание, добросердечность и скромность, рассматриваются как добродетели, в то же время свойства, которые обнаруживают сильные и независимые индивиды, считаются опасными, а потому «злыми».

Данные идеи представлены и в книге «Генеалогия морали», где Ницше широко использует понятие мстительности (ressentiment). Высший тип человека, по его мнению, создает свои ценности от избытка жизненной силы. Слабые же и бессильные боятся таких людей, они стремятся обуздать и приручить их, подавить своей численностью, навязывая в качестве абсолютных «стадные ценности». Разумеется, подобная мстительность открыто не признается и, возможно, даже не осознается «толпой» в качестве побудительного мотива, однако, она действует, находя как прямые, так и окольные пути, и косвенные выражения. Все это выводит на свет искушенный «психолог морали», каковым Ницше считает себя.

Итак, в истории морали, согласно Ницше, борются друг с другом две основные этические позиции. С точки зрения высшего типа людей, они могут сосуществовать. Это возможно, если «толпа», не способная ни к чему возвышенному, будет практиковать «рабскую морить» исключительно в своей среде. Но она, подчеркивает Ницше, никогда не ограничится этим и не откажется от универсалистских претензий. Более того, по крайней мере, в истории Запада у «рабской морали» были и остаются все шансы па успех. Об этом, например, свидетельствует распространение христианства. Ницше не отрицает полностью какую бы то ни было ценность христианской морали, признавая, что она сделала человеческий внутренний мир более утонченным. Однако он видит в ней выражение мстительности, характерной для стадного инстинкта, или «рабской морали». То же воплощение мстительности видит Ницше в демократическом и социалистическом движениях, считая их производной формой от христианской идеологии.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Философские взгляды Ницше касаемо христианской морали, религии и устройства мира. Изучение критики философом теории вечного возвращения как мифа, предложенного взамен христианства и воли к власти, являющейся фундирующей чертой жизни как таковой.

курсовая работа [45,8 K], добавлен 21.05.2015

Жизнь Ф. Ницше как воплощение его философии. Философия власти, нарушение закона в силу «воли к власти». Набросок к книге «Антихристианин». Тезисы против христианства. Мнение Ницше о ценностях христианской религии на основе произведения «Антихристианин».

реферат [43,9 K], добавлен 01.01.2013

Идея сверхчеловека в учении великого немецкого философа Фридриха Ницше. Воззрения мыслителя на совершенствование культуры человеческой личности, основанные на древнегреческой мифологии. Критика христианской морали как символ зависимости сознания.

реферат [32,1 K], добавлен 06.03.2012

реферат [56,2 K], добавлен 30.12.2010

Жизненный путь и основные стадии развития философии Ф. Ницше. Ранние сочинения Ф. Ницше и его критика культуры. Критика морали, этической установки. Атеизм и нигилизм. Концепция «воли к власти» и «сверхчеловек» Ницше. Влияние философии Шопенгауэра.

реферат [32,0 K], добавлен 27.06.2013

Цитировать Фридриха Ницше — вовсе не значит понимать его. Но теперь ваша светская беседа спасена. Вот короткие разъяснения пяти ключевых идей философа: антихристианства, нигилизма, смерти Бога, сверхчеловека и воли к власти — и бонусом ответы на вопросы, можно ли считать Ницше нацистом и мизогином.

Долой христианство

Фридрих Ницше затрагивал проблемы религии во многих своих работах: «Веселая наука» (1881–1882), «Так говорил Заратустра» (1883–1885), «По ту сторону добра и зла» (1885–1886), «Антихрист» (1888). В своих трудах он критиковал христианство и церковь, утверждая, что «ни мораль, ни религия не соприкасаются в христианстве ни с какой точкой действительности». Христианская религия была для Ницше «лицемерным вероучением», а христиане — рабами, добровольно приносящими себя в жертву:

«Христианская вера есть с самого начала жертвоприношение: принесение в жертву всей свободы, всей гордости, всей самоуверенности духа и в то же время отдание самого себя в рабство, самопоношение, самокалечение».

Церковь философ считал лишь придатком государства («притом — самым лживым») и критиковал ее за попытки контролировать человека.

Почему Ницше так категорично относился к религии и к христианству в частности?

Екатерина Элбакян, религиовед и доктор философских наук:

«Дело в том, что Ницше был иррационалистом. Основной категорией его философии была „жизнь“. А христианство, особенно в его протестантских разновидностях (Ницше был сыном лютеранского пастора), весьма рационально — столь же рационально выстроена и религиозная мораль. Ницше — сторонник мифа. Он воспевает „здоровые человеческие инстинкты“, в то время как христианство, по его мнению, религия рабов, которая формировала рабское сознание веками».

По мнению Ницше, христианская религия пришла на смену древнегреческому мифу — иррациональному, недоступному разумной доказательности, постичь который можно с помощью инстинктов. Религия же возникает вместе с рационализмом, олицетворением которого для Ницше был Сократ: именно этот древнегреческий философ внес в культуру морализирование.

Ницше считал, что религия — это следствие вырождения человечества и деградации его психической жизни.

А христианство — это утверждение ценностей низших слоев общества: опираясь на разум, они подавляли иррациональные элементы психики и укрепляли мораль, рациональность и науку. Тем самым они уничтожили культуру Греции, чьим фундаментом были инстинкты, и извратили здоровую волю человека к власти.

Нигилизм

Ницше противопоставлял инстинктивное и рациональное в форме антиномии жизни и морали: «Поскольку мы верим в мораль, мы осуждаем бытие». Этот конфликт (по существу, между нравственным идеалом и действительностью), вполне возможный в рамках индивидуального сознания, Ницше переносит на всю человеческую культуру.

В чем же решение? Если мы принимаем мораль низших слоев общества, полагал философ, то осуждаем все продуктивные, творческие формы жизни, создающие истинную культуру. Если же эту мораль мы не принимаем, то становимся на позиции нигилизма. Ницше определяет его так: «Что означает нигилизм? То, что высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели. Нет ответа на вопрос „зачем?“»

Екатерина Элбакян:

«Ницше предпочитает нигилистическое мировосприятие и отвергает общепризнанные ценности: веру, мораль, научность. Нигилизм, примененный к религии, ставит под сомнение все ценности существующего религиозного мировоззрения. А доведенный до крайности „радикальный“ нигилизм означает уничтожение, переоценку религиозных ценностей».

Ницше считал, что такая переоценка необходима, потому что современная христианская религия — симптом декаданса, то есть упадка и деградации жизни общества.

«Сильные люди», по мнению Ницше, стоят «по ту сторону добра и зла» — и не должны подчиняться общепризнанным нормам, требованиям морали и религиозным догматам.

«Мы атеисты и имморалисты, но мы поддерживаем религии стадного инстинкта: дело в том, что при помощи их подготовляется порода людей, которая когда-нибудь да попадет в наши руки, которая должна будет восхотеть нашей руки. Мы по ту сторону добра и зла — но мы требуем безусловного признания святыни стадной морали».

Смерть Бога

Самым знаменательным событием человеческой истории Фридрих Ницше считал «смерть Бога». В «Веселой науке» он в афористичной форме изложил идею смерти Творца, вкладывая в уста героя притчи — безумца — свое понимание этой идеи:

«Где Бог. Я хочу сказать вам это! Мы его убили — вы и я! Мы все его убийцы. Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца. Не блуждаем ли мы в бесконечном Ничто. Бог умер. Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое святое и могущественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами — кто смоет с нас эту кровь?»

Философ считает, что «Бог задохнулся в богословии, нравственность — в морали» и что «понятие „Бог“ выдвинуто как противоположность понятию жизни — все в нем вредное, отравляющее, клеветническое…». Эти тезисы Ницше получили самые разные оценки в зависимости от мировоззрения комментаторов. Исследователь творчества Ницше К. А. Свасьян пишет по этому поводу:

«Нет сомнения, что для ортодоксального христианина речь здесь может идти лишь о безоговорочном атеизме, но, с другой стороны, трудно представить себе атеиста, который был бы способен безоговорочно принять такой атеизм. […]

Атеизм Ницше — не просвещенческая прихоть, ни того менее „научное“ убеждение, а своего рода непреложность измерительного прибора: стрелка сейсмографа, фиксирующая глубинную ситуацию эпохи, иначе — преступный диагноз, повлекший за собою наказание ничуть не повинного в нем диагноста. „Бог мертв“ — это значит: человек вступил наконец в пору совершеннолетия, то есть свободы и предоставленности самому себе…»

Впрочем, если Бог мертв, значит, когда-то он был жив. Более того, Ницше прямо говорил, что это было то самое священное, погибшее под ножами человечества.

Люди не оправдали божественных ожиданий и тем самым уничтожили саму идею Бога.

Тем не менее, живи Ницше сегодня, он вряд ли изменил бы свой взгляд на «смерть Бога». За 150 лет общество не продвинулось в сторону того, к чему на самом деле призывал немецкий философ.

Сверхчеловек

Говоря о смерти Бога, критикуя христианскую мораль за то, что ей должны подчиняться все, за то, что она обращается к несвободным, подавленным людям, считающим несвободу своим жизненным идеалом, Фридрих Ницше считал, что человек должен быть свободен. Он верил, что христианский идеал слабого человека нужно заменить идеалом Античности и эпохи Возрождения — это сильная и свободная творческая личность, не подчиняющаяся моральным нормам христианской религии:

«В понятие доброго человека включено все слабое, больное, неудачное, страдающее из-за самого себя, все, что должно погибнуть, — нарушен закон отбора, сделан идеал из противоречия человеку гордому и удачному, утверждающему, уверенному в будущем и обеспечивающему это будущее — он называется отныне злым…»

Не всем эта концепция пришлась по душе. В 1899 году философ Владимир Соловьев выразил сожаление, что идеи Ницше влияют на русских юношей. Его тревожило, что молодые люди увлечены идеей превосходства одних людей над другими и придания себе исключительного значения.

Нападки Ницше на христианство имели широкий резонанс в западной культуре. Его учение о нигилизме и переоценке ценностей отразило кризис общественного сознания, в том числе религиозного, в Западной Европе.

Воля к власти

В «Воле к власти» говорится, что людьми движет воля к власти. Амбиции человека, его желание всегда и везде побеждать, быть лучшим во всем — вот его главная движущая сила:

«Живое существо прежде всего стремится показать свою силу — сама жизнь и есть стремление к власти».

Но в современной психологии понятия «воля к власти» не существует. Оно употребляется скорее в философском значении или как метафора каких-то внутренних процессов в психике человека.

Дмитрий Лобачев, психоаналитик, преподаватель философии:

«У нас нет единственно верного понимания, что „волей к власти“ хотел сказать сам Ницше или, например, его идейный предшественник (по крайней мере, поначалу) Шопенгауэр. Труды Ницше и Шопенгауэра вообще очень сложны для изучения. Люди обычно говорят, что читали их, сыпят цитатами, как Раст Коул из „Настоящего детектива“, но на поверку оказывается, что они сводят их философию к 3–4 предложениям — зачастую к тем, которые оправдывают их собственные неудачи, пессимизм или банальную социальную неприспособленность.

Австрийский психоаналитик Альфред Адлер говорил о том, что человеком движет воля к власти. Эту волю он противопоставлял фрейдовскому либидо, и это была одна из основных, но не единственная, конечно, причина их расхождений. Однако адлеровская воля к власти не тождественна ницшеанской (откуда он, собственно, ее позаимствовал), она носит на себе отпечаток психолога (Адлера) и его собственных воззрений.

Если все же пытаться как-то определять волю к власти, то речь идет скорее о метафизическом принципе, о такой силе, на которой держится наша вселенная. Ницше вскрывает эту „вселенскую механику“, как и подобает любому великому философу, как врач делает вскрытые: препарируя мораль, религию, историю, само понятие человека, со временем он приходит к двум важнейшим концептам своей философии: воле к власти (как развитие идеи о сверхчеловеке) и идее вечного возвращения».

Речь идет не только о личном желании человека чем-то обладать, речь идет о другом, античном чувстве: желании обладать — но не только ради себя самого (Ницше не свойственен столь вульгарный нарциссизм, в отличие от его последователей сегодня), но для некоего «большого дела». Цезарь, Октавиан, Помпей — они хотели власти не только ради своих амбиций, но потому, что полагали, что сделают этот мир (в их случае римский мир) лучше и прочнее.

Вообще, воля к власти есть у всех нас. Просто каждый, очевидно, в силу своего невроза реализует ее по-своему. Невротик будет добиваться этого с помощью накопления капитала — будь то материальный или моральный; истерик будет скорее манипулировать отношениями, пытаясь стать единственным и незаменимым.

С точки зрения бизнеса, амбиции человека, его воля, страсть к достижению большего — это, пожалуй, прекрасные качества. О них рассказывают на модных тренингах и коуч-сессиях. В семейных отношениях, когда кто-то в паре начинает доминировать над другим (без согласия другого человека) или, скажем, ставит свои желания и амбиции выше потребностей другого человека, это выглядит как минимум некрасиво.

Едва ли можно сказать, что воля к власти является чем-то патологическим или таким, от чего следует избавлять человека.

Лечить от воли к власти — это все равно, что лечить от гравитации или силы притяжения. Можно бороться с ней, и есть люди, спортсмены, например, которые на доли секунды могут нарушить законы физики, скажем, прыгнув выше всех или сделав нечто сложное со своим телом. Но вопрос в другом: нужно ли это делать в повседневной жизни?

«Воля к власти, если мы ее понимаем как „ницшеанцы“, а не его оголтелые критики, является просто механизмом, силой, которая есть. Ее нужно уметь контролировать, понимать, как и собственно, все свое бессознательное. Однако „лечить“ или „избавляться“ от нее — очень плохая идея.

Вопрос в том, чтобы иметь возможность знать себя достаточно хорошо, чтобы понимать причину своих желаний, не отказываться от них. Иначе — тут Ницше был бы солидарен — они все равно возьмут свое, рано или поздно, однако последствия могут быть куда более сложными».

Ницше — профеминист?

Отношение Ницше к женщинам было противоречивым. В 1882 году он встретил Лу Саломе (уроженку Петербурга). Она покорила его своим умом и обаянием, но на предложение руки и сердца ответила отказом. Отношения философа с сестрой и вовсе были весьма натянутыми из-за ее антисемитских взглядов. Все это наложило свой отпечаток на мировоззрение Ницше. В его работах есть такие высказывания:

Прочитав их, хочется сделать однозначный вывод, что Ницше мизогин и антифеминист. Как можно думать по-другому?

Анастасия Бабаш, философиня из Университета Тарту (Эстония) и ведущая телеграм-канала «Настя про философию»:

«В современной феминистической философии можно встретить прямо противоположные прочтения Ницше. Кто-то называет его сексистом, мизогином и антифеминистом, цитируя его многочисленные высказывания в про женщин в его работах, а кто-то, наоборот, уверяет в его профеминистической позиции, ссылаясь на факты биографии. Эти жаркие споры между двумя сторонами (а также количество книг и статей на эту тему) лишь показывают, что изучение творчества Ницше важно для современной феминистической философии и привносит что-то новое в это направление (как и взгляды феминисток на его работы дополняют классические интерпретации)».

Однако у Ницше был дерзкий, ироничный и метафорический стиль — должны ли мы понимать приведенные выше цитаты буквально или, наоборот, за ними кроется его критика популярных тогда патриархальных взглядов?

Может быть, Ницше в этих цитатах выражает не свои взгляды, а скорее озвучивает распространенное тогда отношение к женщинам и критикует его?

Как пишут некоторые авторы, становясь на защиту философа: важно не то, что говорил Ницше, а как он это говорил.

Но давайте обратимся к его биографии:

Отрицание авторитетов, жесткая критика современной ему морали и общества, отказ от следования правилам — феминистическая философия сегодня может найти в этом какие-то основы для своей теории.

Анастасия Бабаш:

«Здесь важно не вешать на Ницше ярлык мизогина и сексиста и кэнселить его, вырывая самые противоречивые высказывания из текстов и не особо разбираясь ни в фактах его биографии, ни в контексте эпохи. Истина где-то посередине: работы Ницше, его критика морали и общества могут быть полезны для современной феминистической философии и поэтому их полезно читать, интерпретировать и спорить с ними».

И все же, как пишут Келли Оливер и Мерилин Пирселл в своем вступлении к сборнику про феминистические прочтения Ницше: «хотя Ницше бросает вызов традиционным иерархиям ума и тела, рационального и иррационального, природы и культуры, истины и вымысла — тем иерархиям, которые унижали и исключали женщин из общественной жизни, — его высказывания о женщинах и использование им женских и материнских метафор мешают просто провозгласить Ницше поборником феминизма».

Правда ли, что Ницше антисемит?

Сам Ницше, будучи немецким философом, к немцам себя не относил. Он с гордостью писал о своих польских корнях: «Мои предки были польскими дворянами (Ницкие). Я чистокровный польский дворянин, без единой капли грязной крови, конечно, без немецкой крови». И даже заявлял, что «Германия великая нация лишь потому, что в жилах ее народа течет столь много польской крови… Я горжусь своим польским происхождением». Правда, ученые польское происхождение философа оспаривают.

А вот против евреев Ницше не выступал. Более того, именно антисемитизм сестры и ее мужа стал поводом для ссор между родственниками. Многие исследователи вообще считают, что именно сестра Ницше ответственна за то, что труды ее брата расценивают как руководство для нацистов.

Анна Кигай, философиня, лектор умного лагеря «Марабу» и проекта «Шатология»:

«Элизабет, сестра Фридриха, в 1930 году встала на сторону нацистов. Ее брат умер еще в 1900 году, и женщина решила этим воспользоваться. Она совершила литературный подлог: собрала черновики брата, отредактировала их в том ключе, в котором хотела видеть сама, и издала книгу под названием „Воля к власти“».

Это помогло Элизабет добиться внимания фюрера. Она открыла музей-архив Ницше, который трижды посещал Адольф Гитлер. Он назначил ей пожизненную пенсию за заслуги перед отечеством, а музей объявил центром своей идеологии.

«Воля к власти» — текст, наиболее близкий к нацистским размышлениям. Но важно помнить, что Элизабет изменила в книге многое, и мы не знаем, как выглядели записи ее брата до редактирования. Поэтому не стоит проводить связь между Ницше и Третьим рейхом.

Анна Кигай:

«Нацизм стал неожиданностью для всей европейской цивилизации и произвел шокирующий эффект на общество. В то время труды любого известного философа, того же Канта или Хайдеггера (жившего как раз в тот период), обвиняли в нацизме. Но эти обвинения не говорят о том, что в работах этих философов действительно были заложены ростки нацистских идей».