За что отвечает клеточная стенка растительной клетки

Строение и основные функции клеточной стенки растений

Клеточная стенка представляет собой жесткий, полупроницаемый защитный слой в некоторых типах клеток. Это внешнее покрытие расположено рядом с клеточной (плазматической) мембраной в большинстве клеток растений, грибов, бактерий, водорослей и некоторых археев. Тем не менее, животные клетки не имеют клеточной стенки. Она выполняет множество важных функций, включая защиту и структурную поддержку.

Особенности строение клеточной стенки зависят от вида организма. К примеру, у растений, она обычно состоит из сильных волокон углеводной полимерной целлюлозы, которая является главным компонентом хлопка и древесины, а также используется в производстве бумаги.

Структура клеточной стенки растений

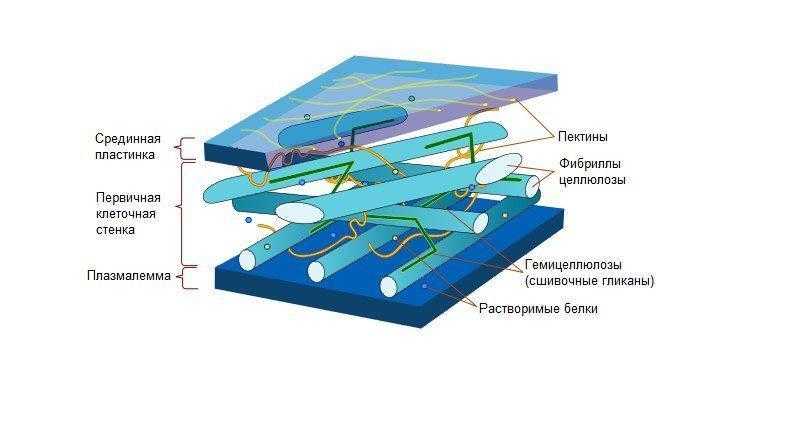

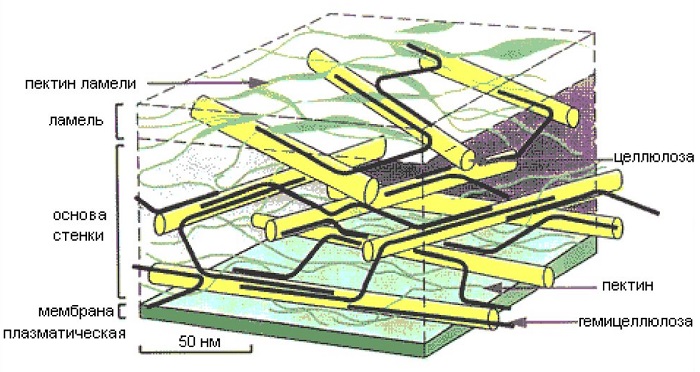

Клеточная стенка растений многослойная и включает три секции: внешний слой или средняя пластинка, первичная и вторичная клеточные стенки. Хотя все растительные клетки имеют среднюю пластинку и первичную клеточную стенку, не у всех есть вторичная клеточная стенка.

Средняя пластинка – внешней слой клеточной стенки, который содержит полисахариды, называемые пектинами. Пектины помогают в адгезии клеток, связывая стенки соседних клеток друг с другом.

Первичная клеточная стенка – слой, образованный между средней пластинкой и плазматической мембраной в растущих клетках растений. Он состоит в основном из целлюлозных микрофибрилл, содержащихся в гелеобразной матрице из гемицеллюлозных волокон и пектиновых полисахаридов. Первичная клеточная стенка обеспечивает прочность и гибкость, необходимые для роста клеток.

Вторичная клеточная стенка – слой, образованный между первичной стенкой клетки и плазматической мембраной в некоторых растительных клетках. Когда первичная клеточная стенка перестает делиться и расти, она может сгущаться, образуя вторичную клеточную стенку. Этот прочный слой укрепляет и поддерживает клетку. Кроме целлюлозы и гемицеллюлозы, некоторые вторичные клеточные стенки включают лигнин, который усиливает их и обеспечивает водопроводимость клеток сосудистой ткани растений.

Функции клеточной стенки

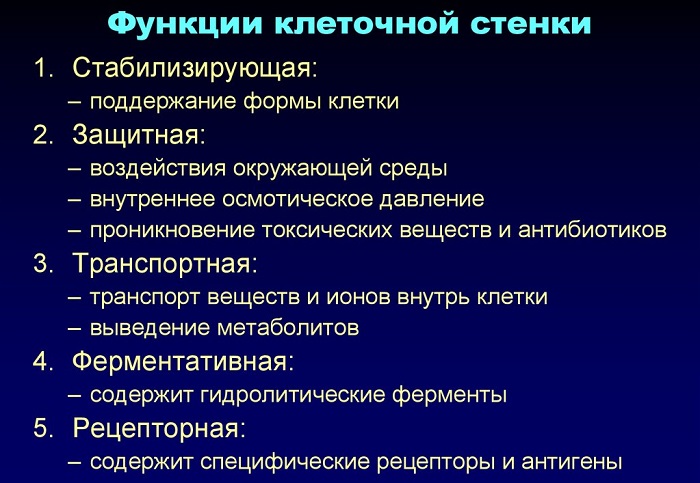

Основные функции клеточной стенки заключаются в том, чтобы сформировать каркас для клетки и предотвратить ее расширение. Целлюлозное волокно, структурные белки и другие полисахариды придают клеткам форму и обеспечивают поддержку. К дополнительным функциям клеточной стенки относятся:

Клеточная стена – определение, функция и структура

Определение клеточной стенки

Функции клеточной стенки

Клеточная стенка имеет несколько различных функций. Он гибкий, но придает клетке силу, которая помогает защитить клетку от физического повреждения. Это также придает клетке форму и позволяет организму поддерживать определенную форму в целом. Клеточная стенка также может обеспечить защиту от патогенных микроорганизмов, таких как бактерии, которые пытаются проникнуть в клетку. Структура клеточной стенки позволяет проходить через нее множеству маленьких молекул, но не более крупных молекул, которые могут повредить клетку.

Структура клеточной стенки

Растительные клеточные стенки

Основным компонентом растительная клетка стенка – это целлюлоза, углевод, который образует длинные волокна и придает клеточной стенке жесткость. Волокна целлюлозы объединяются в пучки, называемые микрофибриллами. Другие важные углеводы включают гемицеллюлозу, пектин и лигинин. Эти углеводы образуют сеть вместе со структурными белками для формирования клеточной стенки. Растение клетки, которые находятся в процессе роста, имеют первичные клеточные стенки, которые являются тонкими. Как только клетки полностью выросли, они развивают вторичные клеточные стенки. Вторичная клеточная стенка представляет собой толстый слой, который формируется внутри первичной клеточной стенки. Этот слой – это то, что обычно подразумевается под клеточной стенкой растения. Между растительными клетками есть еще один слой, называемый средней пластинкой; он богат пектином и помогает клеткам растений слипаться.

Клеточные стенки растительных клеток помогают им поддерживать тургор давление, который является давлением клеточной мембраны, прижимающейся к клеточной стенке. В идеале в клетках растений должно быть много воды, что приводит к высокой мутности. В то время как клетка без клеточной стенки, такая как клетка животного, может разбухать и взрываться слишком много воды диффундирует в него, растения должны быть в гипотонический растворы (больше воды внутри, чем снаружи, что приводит к большому количеству воды, поступающей в клетку) для поддержания давления тургора и их структурной формы. Клеточная стенка эффективно удерживает воду, чтобы клетка не лопнула. Когда давление тургора будет потеряно, растение начнет увядать. Тургорское давление – это то, что придает клеткам растений характерную квадратную форму; клетки полны воды, поэтому они заполняют пространство и давят друг на друга.

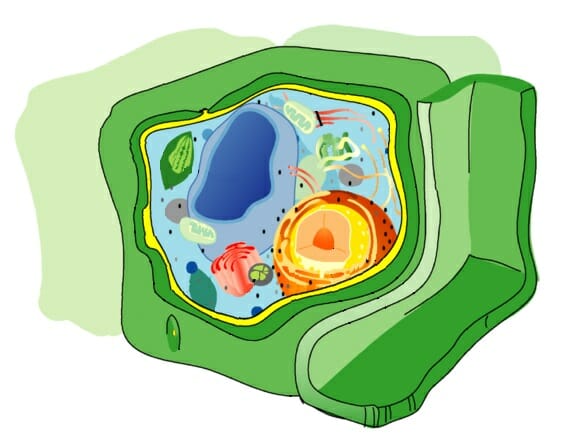

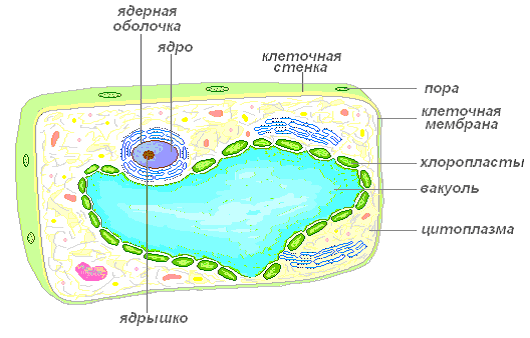

Эта диаграмма растительной клетки изображает зеленую клеточную стенку, окружающую ее содержимое.

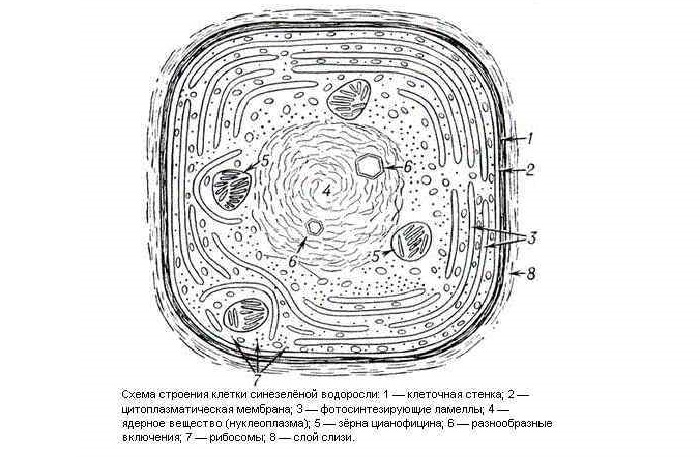

Клеточные стенки водорослей

Водоросли представляют собой разнообразную группу, и разнообразие их клеточных стенок отражает это. Некоторые водоросли, такие как зеленые водоросли, имеют клеточные стенки, которые по структуре похожи на клетки растений. Другие водоросли, такие как бурые водоросли и красные водоросли, содержат целлюлозу наряду с другими полисахаридами или фибриллами. Диатомовые водоросли имеют клеточные стенки, которые сделаны из кремниевой кислоты. Другими важными молекулами в клеточных стенках водорослей являются маннаны, ксиланы и альгиновая кислота.

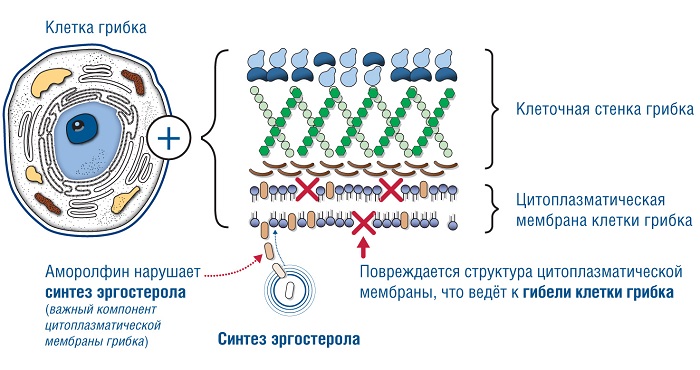

Грибковые клеточные стенки

Клеточные стенки грибов содержат хитин, который представляет собой производное глюкозы, сходное по структуре с целлюлозой. Слои хитина очень жесткие; хитин такой же молекула встречается в жестких экзоскелетах животных, таких как насекомые и ракообразные. Глюканы, которые являются другими полимерами глюкозы, также обнаруживаются в клеточной стенке гриба вместе с липидами и белками. У грибов есть белки, названные гидрофобинами в их клеточных стенках. Гидрофобины, содержащиеся только в грибах, придают клеткам силу, помогают им прилипать к поверхности и помогают контролировать движение воды в клетки. У грибов клеточная стенка является наиболее внешним слоем и окружает клеточную мембрану.

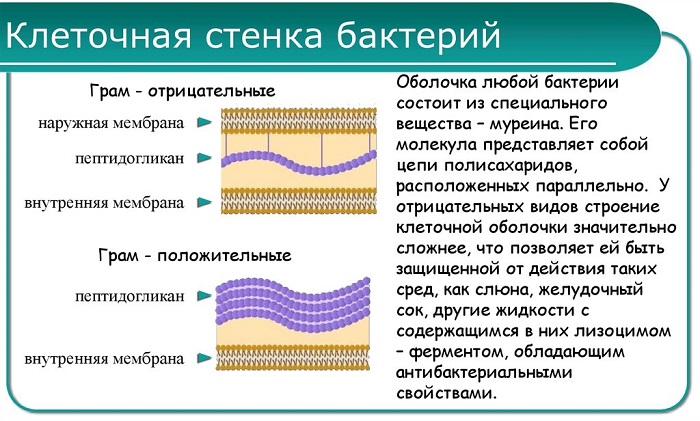

Клеточные стенки бактерий и архей

Клеточные стенки бактерий обычно содержат полисахарид пептидогликана, который является пористым и пропускает небольшие молекулы. Вместе клеточная мембрана и клеточная стенка называются клеточной оболочкой. Клеточная стенка является важной частью выживания для многих бактерий. Он обеспечивает механическую структуру для одноклеточных бактерий, а также защищает их от внутреннего давления тургора. Бактерии имеют более высокую концентрацию молекул, таких как белки, внутри себя по сравнению с окружающей средой, поэтому клеточная стенка препятствует попаданию воды внутрь клетки. Различия в толщине клеточной стенки также делают возможным окрашивание по Граму. Окрашивание по Граму используется для общей идентификации бактерий; бактерии с толстыми клеточными стенками являются грамположительными, а бактерии с более тонкими клеточными стенками – грамотрицательными.

Хотя археи во многом похожи на бактерии, едва ли в стенках архей содержится пептидогликан. Есть несколько различных типов клеточных стенок у архей. Некоторые состоят из псевдопептидогликана, некоторые имеют полисахариды, некоторые имеют гликопротеины, а другие имеют белки поверхностного слоя (так называемый S-слой, который также можно найти в бактериях).

викторина

1. Что является функцией клеточной стенки?A. Для поддержания тургорского давленияB. Для поддержки клеткиC. Чтобы контролировать, какие молекулы входят и выходят из клеткиD. Все вышеперечисленное

Ответ на вопрос № 1

D верно. Все это функции клеточной стенки.

2. Клетки какой группы организмов лишены клеточной стенки?A. ArchaeaB. бактерииC. животныеD. Грибы

Ответ на вопрос № 2

С верно. Животные клетки не имеют клеточных стенок; они имеют только полупроницаемую клеточную мембрану. Животные клетки могут двигаться легче без клеточной стенки.

3. У какого организма есть клеточная стенка, содержащая хитин?A. растенияB. морские водорослиC. ГрибыD. бактерии

Ответ на вопрос № 3

С верно. Клеточные стенки грибов содержат хитин, что делает их крепкими и жесткими. Хитин является полисахаридом, который также образует экзоскелеты некоторых насекомых и ракообразных.

Клеточная стенка

Клеточная стенка

Клеточная стенка (оболочка) является неотъемлемым компонентом клеток растений и грибов и представляет собой продукт их жизнедеятельности. Она придаёт клеткам механическую прочность, защищает их содержимое от повреждений и избыточной потери воды|воды, поддерживает форму клеток и их размер, а также препятствует разрыву клеток в гипотонической среде. Клеточная стенка участвует в поглощении и обмене различных ионов, т. е. является ионообменником. Через клеточную оболочку осуществляется транспорт веществ.

Клеточная стенка, формирующаяся во время деления клеток и их роста|роста путём растяжения, называется первичной. После прекращения роста|роста клетки на первичную клеточную стенку изнутри откладываются новые слои, и образуется прочная вторичная клеточная оболочка.

В состав клеточной стенки входят структурные компоненты (целлюлоза у растений и хитин у грибов), компоненты матрикса (гемицеллюлоза, пектин, белки|белки), инкрустирующие компоненты (лигнин, суберин) и вещества, откладывающиеся на поверхности оболочки (кутин и воск).

Молекулы целлюлозы за счёт водородных связей объединяются в пучки —микрофибриллы. Переплетённые микрофибриллы составляют каркас клеточной оболочки. У большинства грибов микрофибриллы клеточной стенки состоят из хитина.

Микрофибриллы погружены в матрикс клеточной стенки. Матрикс состоит из смеси|смеси различных химических веществ, среди которых преобладают полисахариды (гемицеллюлозы и пектиновые вещества).

Гемицеллюлозы — это группа полисахаридов (полимеры пен-тоз и гексоз — ксилозы, галактозы, маннозы, глюкозы и др.). Молекулы гемицеллюлоз, как и целлюлозы, имеют форму цепи, но в отличие от последней их цепи короче, менее упорядочены и сильно разветвлены. Они легче растворяются и разрушаются ферментами.

Пектиновые вещества — это полимеры, построенные из моносахаридов (арабинозы и галактозы), галактуроновой кислоты|кислоты (сахарной кислоты|кислоты) и метилового спирта. Длинные молекулы пектиновых веществ могут быть линейны ми или разветвлёнными. Молекулы пектиновых веществ содержат большое количество карбоксильных групп и поэтому способны соединяться с ионами Mg2+ и Са2-. При этом образуются клейкие, студнеобразные пектаты магния и кальция, из которых затем складываются срединные пластинки, скрепляющие стенки двух соседних клеток.

Ионы двухвалентных металлов могут обмениваться на другие катионы (Н-, К+ и т. д.). Это обусловливает катионообменную способность клеточных оболочек.

Пектиновыми веществами и пектатами богаты оболочки клеток многих плодов. Так как при их извлечении из оболочек и добавлении сахара|сахара|сахара образуются гели, пектины используют как желе-образующие вещества для изготовления мармелада и др.

Помимо углеводных компонентов, в состав матрикса клеточной стенки входит структурный белок|белок экстенеин —гликонроте-ин, который по своему составу близок к межклеточным белкам|белкам животных —коллагенам.

На долю матрикса приходится до 60% сухого вещества клеточной оболочки. Матрикс оболочки не просто заполняет промежутки между микрофибриллами, а образует прочные химические (водородные и ковалентные) связи между макромолекулами и микрофибриллами, что обеспечивает прочность клеточной стенки, её эластичность и пластичность.

Основным инкрустирующим веществом оболочки клеток растений является лигнин — полимер с неразветвленной молекулой, состоящей из ароматических спиртов.

Интенсивная лигнификация (пропитка слоёв целлюлозы лигнином) клеточных оболочек начинается после прекращения роста|роста клетки. Лигнин может откладываться отдельными участками — в виде колец, спиралей или сетки, как это наблюдается в оболочках клеток проводящей ткани — ксилемы, или сплошным слоем, за исключением тех мест, где осуществляются контакты между соседними клетками в виде плазмодесм.

Лигнин скрепляет целлюлозные волокна|волокна и действует как очень твёрдый и жёсткий каркас, усиливающий прочность клеточных стенок на растяжение и сжатие. Он же обеспечивает клеткам дополнительную защиту от физических и химических воздействий, снижает водопроницаемость. Содержание лигнина в оболочке достигает 30%. Инкрустация им клеточных оболочек приводит к их одревеснению, которое часто влечёт за собой отмирание живого содержимого клетки.

Лигнин в сочетании с целлюлозой придаёт особые свойства древесине, которые делают её незаменимым строительным материалом.

На клеточную оболочку могут откладываться также жиропо-добные вещества — суберин, кутин и воск.

Суберин откладывается на оболочку изнутри и делает её практически непроницаемой для воды|воды и растворов. В результате протопласт клетки отмирает и клетка заполняется воздухом. Такой процесс называется опробковением. Наблюдается опробковение оболочки клеток в покровных тканях многолетних древесных растений — перидерме, корке, а также в эндодерме корня.

Поверхность эпидермальных клеток растений защищена гидрофобными веществами — кутином и восками. Предшественники этих соединений секретируются из цитоплазмы на поверхность, где и происходит их полимеризация. Слой кутина обычно пронизан полисахаридными компонентами (целлюлозой и пектином) и образует кутикулу. Воск часто откладывается в кристаллической форме на поверхности частей растений (листьев, плодов), образуя восковой налёт.

Кутикула и восковой налёт защищают клетки от повреждений и проникновения инфекции, уменьшают испарение воды|воды с поверхности органов|органов.

В оболочках эпидермальных клеток некоторых растений (злаков, осок и др.) накапливается большое количество минеральных веществ (минерализация), в первую очередь карбоната кальция и кремнезёма. При минерализации листья и стебли растений становятся жёсткими, твёрдыми и в меньшей степени поедаются животными.

Таким образом, клеточная стенка играет важную роль в жизни клеток растений и грибов и выполняет ряд специфических функций.

Клеточная стенка

Клеточная стенка (нередко в качестве синонима термина «клеточнаястенка» в учебной и научной литературе используется термин»клеточная оболочка».) у растений — это структурное образование,располагающееся по периферии клетки, за пределамиплазмалеммы, придающее клетке прочность, сохраняющее её форму и защищающеепротопласт.

Клеточная стенка растений противостоит высокому осмотическому давлениюбольшой центральнойвакуоли и препятствует разрыву клетки. Кроме того, совокупность прочных клеточныхстенок выполняет роль своеобразного внешнего скелета, поддерживающего формурастения и придающего ему механическую прочность. Клеточная стенка, обладаябольшой прочностью, в то же время способна к росту, и прежде всего к ростурастяжением. Эти два в известной степени противоположных требованияудовлетворяются за счёт особенностей её строения и химического состава.

Клеточная стенка, как правило, прозрачна и хорошо пропускает солнечныйсвет. Через неё легко проникают вода и низкомолекулярные вещества, но длявысокомолекулярных веществ она полностью или частично непроницаема. Умногоклеточных организмов стенки соседних клеток скреплены между собойпектиновыми веществами, образующими срединную пластинку.

При специальной обработке растительных тканей некоторыми веществами(крепкие щелочи|щелочи|щёлочи, азотная кислота) стенки соседних клеток разъединяются врезультате разрушения срединной пластинки. Этот процесс называетсямацерацией. Естественная мацерация происходит у перезрелых плодов груши, дыни,персика и др.

В результате тургорного давления стенки соседних клеток в углах могутокругляться и между ними образуются межклетники.

Стенка клетки представляет собой продукт жизнедеятельности еёпротопласта. Поэтому стенка может расти, только находясь в контакте с протопластом.Однако при отмирании протопласта стенка сохраняется и мёртвая клетка можетпродолжать выполнять функции проведения воды|воды или играть роль механическойопоры.

Основу клеточной стенки составляют высокополимерные углеводы: молекулыцеллюлозы (клетчатки), собранные в сложные пучки — фибриллы, образующие каркас, погружённый воснову (матрикс), состоящий изгемицеллюлоз,пектинов игликопротеидов (рис. 21). Молекулыцеллюлозы состоят из большого числа|числа линейно расположенных мономеров — остатковглюкозы. Целлюлоза очень стойка, не растворяется в разбавленных кислотах и даже вконцентрированных щелочах. Эластичный целлюлозный скелет придаёт клеточнойоболочке механическую прочность. Первоначально число микрофибрилл,образованных молекулами целлюлозы, в клеточной стенке относительноневелико, но с возрастом оно увеличивается и клетка теряет способность крастяжению.

Помимополисахаридов, в матриксе стенок многих клеток часто обнаруживаются неуглеводныекомпоненты. Наиболее обычен из нихлигнин — полимерное вещество полифенольной природы. Содержание его в стенкахнекоторых видов клеток может достигать 30%.

Жесткий слой, окружающий клетки бактерий, архей, грибов ирастений, называется клеточной стенкой. Стенка находится вне пределов цитоплазмической мембраны (клеточной мембраны) ивыполняет целый ряд функций. Уживотных ибольшинства простейших клеточной стенки ненаблюдается.

Вданной статье охарактеризована клеточная стенка (строение ифункции), кратко для каждого вида клеток.

Клеточные стенки высших растений

Растительная клеточная оболочка, строение ифункции которой здесь рассматриваются, имеет многослойную структуру.

Это внешний слой (средняя пластинка), первичная клеточная стенка ивторичная клеточная стенка. Вторичная клеточная стенка имеется неувсех растений.

Основная функция клеточной стенки состоит вформировании каркаса клетки ипредотвращении еерасширения. Кроме того, клеточная стенка:

Клеточные стенки водорослей

Как иклетки высших растений, клетки водорослей имеют соответствующие стенки. Они содержат целлюлозу идругие гликопротеины.

Вклеточных стенках зеленых инекоторых видов красных водорослей встречаются манозиловые микроволокна. Авклеточных стенках бурых водорослей встречается альгиновая кислота.

Агарозы, карагинан, порфиран, фурселеран ифуноран встречаются практически вовсех видах водорослей. Группа диатомовых водорослей синтезирует свою клеточную стенку изкремнезема, что вкакой-то мере способствует быстрому росту водорослей.

Клеточные стенки грибов

Грибная клеточная стенка меняет свой состав, свойства иформу помере роста гриба.

Клеточные стенки бактерий

Бактериальные клеточные стенки, как иурастений, впервую очередь защищают ячейку отвнутреннего тургора. Упрокариот клеточная стенка отличается составом основного компонента— онсостоит изпептидогликана, размещающегося сразу зацитоплазматической мембраной.

Различают два вида бактериальных клеточных стенок, поэтому признаку бактерии делятся награмотрицательные играмположительные.

Вграмположительных бактериях клеточная стенка имеет толстый слой пептидогликана. Такая стенка имеется уопределенного типа организмов, вклетках которых формируется липотейхоевая кислота, благодаря наличию фосфодиестерных связей между мономерами которой клетка получает отрицательный электрический заряд.

Соответственно грамотрицательные бактерии имеют очень тонкий слой пептидогликана клеточной стенки иимеют вторую, внешнюю, мембрану, находящуюся снаружи отклеточной стенки икомпонующую фосфолипиды илипополисахариды насвоей внешней стороне.

Уважаемые читатели, хотелосьбы знать былали вам полезна информация, описывающая строение ифункции клеточной оболочки, кратко, ноемко характеризующая разные виды клеток.

Клетка

На заре развития жизни на Земле все клеточные формы были представлены бактериями. Они всасывали органические вещества, растворённые в первичном океане, через поверхность тела.

Со временем некоторые бактерии приспособились производить органические вещества из неорганических. Для этого они использовали энергию солнечного света. Возникла первая экологическая система, в которой эти организмы были производителями. В результате этого в атмосфере Земли появился кислород, выделяемый этими организмами. С его помощью можно из той же самой пищи получить гораздо больше энергии, а добавочную энергию использовать на усложнение строения тела: разделение тела на части.

Одно из важных достижений жизни — разделение ядра и цитоплазмы. В ядре находится наследственная информация. Специальная мембрана вокруг ядра позволила защитить от случайных повреждений. По мере необходимости цитоплазма получает из ядра команды, направляющие жизнедеятельность и развитие клетки.

Таким образом, клетка — основа организации растений и животных — возникла и развилась в ходе биологической эволюции.

Даже не вооружённым глазом, а ещё лучше под лупой можно видеть, что мякоть зрелого арбуза состоит из очень мелких крупинок, или зёрнышек. Это клетки — мельчайшие «кирпичики», из которых состоят тела всех живых организмов, в том числе и растительных.

Жизнь растения осуществляется соединённой деятельностью его клеток, создающих единое целое. При многоклеточности частей растения существует физиологическое разграничение их функций, специализация различных клеток в зависимости от местоположения их в теле растения.

Растительная клетка отличается от животной тем, что имеет плотную оболочку, покрывающую внутреннее содержимое со всех сторон. Клетка не является плоской (как её принято изображать), она скорей всего похожа на очень маленький пузырёк, наполненный слизистым содержимым.

Строение и функции растительной клетки

Рассмотрим клетку как структурно-функциональную единицу организма. Снаружи клетка покрыта плотной клеточной стенкой, в которой имеются более тонкие участки — поры. Под ней находится очень тонкая плёнка — мембрана, покрывающая содержимое клетки — цитоплазму. В цитоплазме есть полости — вакуоли, заполненные клеточным соком. В центре клетки или около клеточной стенки расположено плотное тельце — ядро с ядрышком. От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой. По всей цитоплазме распределены мелкие тельца — пластиды.

Строение растительной клетки

Строение и функции органоидов растительной клетки

Клеточная стенка или плазматическая мембрана

Бесцветная, прозрачная и очень прочная

Пропускает в клетку и выпускает из клетки вещества.

Клеточная мембрана полупроницаемая

Густое тягучее вещество

В ней располагаются все другие части клетки

Находится в постоянном движении

Ядро (важная часть клетки)

Округлое или овальное

Обеспечивает передачу наследственных свойств дочерним клеткам при делении

Центральная часть клетки

Сферической или неправильной формы

Принимает участие в синтезе белка

Резервуар, отделённый от цитоплазмы мембраной. Содержит клеточный сок

Накапливаются запасные питательные вещества и продукты жизнедеятельности ненужные клетке.

По мере роста клетки мелкие вакуоли сливаются в одну большую (центральную) вакуоль

Используют световую энергию солнца и создают органические из неорганических

Форма дисков, отграниченных от цитоплазмы двойной мембраной

Образуются в результате накопления каротиноидов

Жёлтые, оранжевые или бурые

Содержатся в корнях, клубнях, луковицах

Состоит из двух мембран (наружная и внутренняя) с порами

Отграничивает ядро от цитоплазмы

Даёт возможность осуществляться обмену между ядром и цитоплазмой

Живая часть клетки — это ограниченная мембраной, упорядоченная, структурированная система биополимеров и внутренних мембранных структур, участвующих в совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.

Важной особенностью является то, что в клетке нет открытых мембран со свободными концами. Клеточные мембраны всегда ограничивают полости или участки, закрывая их со всех сторон.

Современная обобщенная схема растительной клетки

Плазмалемма (наружная клеточная мембрана) — ультрамикроскопическая плёнка толщиной 7,5 нм., состоящая из белков, фосфолипидов и воды. Это очень эластичная плёнка, хорошо смачивающаяся водой и быстро восстанавливающая целостность после повреждения. Имеет универсальное строение, т.е.типичное для всех биологических мембран. У растительных клеток снаружи от клеточной мембраны находится прочная, создающая внешнюю опору и поддерживающая форму клетки клеточная стенка. Она состоит из клетчатки (целлюлозы) — нерастворимого в воде полисахарида.

Плазмодесмы растительной клетки, представляют собой субмикроскопические канальцы, пронизывающие оболочки и выстланные плазматической мембраной, которая таким образом переходит из одной клетки в другую, не прерываясь. С их помощью происходит межклеточная циркуляция растворов, содержащих органические питательные вещества. По ним же идёт передача биопотенциалов и другой информации.

Порами называют отверстия во вторичной оболочке, где клетки разделяют лишь первичная оболочка и срединная пластинка. Участки первичной оболочки и срединную пластинку, разделяющие соседствующие поры смежных клеток, называют поровой мембраной или замыкающей пленкой поры. Замыкающую пленку поры пронизывают плазмодесменные канальцы, но сквозного отверстия в порах обычно не образуется. Поры облегчают транспорт воды и растворенных веществ от клетки к клетке. В стенках соседних клеток, как правило, одна против другой, образуются поры.

Клеточная оболочка имеет хорошо выраженную, относительно толстую оболочку полисахаридной природы. Оболочка растительной клетки продукт деятельности цитоплазмы. В её образовании активное участие принимает аппарат Гольджи и эндоплазматическая сеть.

Строение клеточной мембраны

Основу цитоплазмы составляет ее матрикс, или гиалоплазма, — сложная бесцветная, оптически прозрачная коллоидная система, способная к обратимым переходам из золя в гель. Важнейшая роль гиалоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур в единую систему и обеспечении взаимодействия между ними в процессах клеточного метаболизма.

Гиалоплазма (или матрикс цитоплазмы) составляет внутреннюю среду клетки. Состоит из воды и различных биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов), из которых основную часть составляют белки различной химической и функциональной специфичности. В гиалоплазме содержатся также аминокислоты, моносахара, нуклеотиды и другие низкомолекулярные вещества.

Биополимеры образуют с водой коллоидную среду, которая в зависимости от условий может быть плотной (в форме геля) или более жидкой (в форме золя), как во всей цитоплазме, так и в отдельных ее участках. В гиалоплазме локализуются и взаимодействуют между собой и средой гиалоплазмы различные органеллы и включения. При этом расположение их чаще всего специфично для определенных типов клеток. Через билипидную мембрану гиалоплазма взаимодействует с внеклеточной средой. Следовательно, гиалоплазма является динамической средой и играет важную роль в функционировании отдельных органелл и жизнедеятельности клеток в целом.

Цитоплазматические образования – органеллы

Органеллы (органоиды) — структурные компоненты цитоплазмы. Они имеют определённую форму и размеры, являются обязательными цитоплазматическими структурами клетки. При их отсутствии или повреждении клетка обычно теряет способность к дальнейшему существованию. Многие из органоидов способны к делению и самовоспроизведению. Размеры их настолько малы, что их можно видеть только в электронный микроскоп.

Ядро — самая заметная и обычно самая крупная органелла клетки. Оно впервые было подробно исследовано Робертом Броуном в 1831 году. Ядро обеспечивает важнейшие метаболические и генетические функции клетки. По форме оно достаточно изменчиво: может быть шаровидным, овальным, лопастным, линзовидным.

Ядро играет значительную роль в жизни клетки. Клетка, из которой удалили ядро, не выделяет более оболочку, перестаёт расти и синтезировать вещества. В ней усиливаются продукты распада и разрушения, вследствие этого она быстро погибает. Образование нового ядра из цитоплазмы не происходит. Новые ядра образуются только делением или дроблением старого.

Внутреннее содержимое ядра составляет кариолимфа (ядерный сок), заполняющая пространство между структурами ядра. В нём находится одно или несколько ядрышек, а также значительное количество молекул ДНК, соединённых со специфическими белками — гистонами.

Ядрышко

Ядрышко — как и цитоплазма, содержит преимущественно РНК и специфические белки. Важнейшая его функция заключается в том, что в нём происходит формирование рибосом, которые осуществляют синтез белков в клетке.

Аппарат Гольджи

Аппарат Гольджи — органоид, имеющий универсальное распространение во всех разновидностях эукариотических клеток. Представляет собой многоярусную систему плоских мембранных мешочков, которые по периферии утолщаются и образуют пузырчатые отростки. Он чаще всего расположен вблизи ядра.

В состав аппарата Гольджи обязательно входит система мелких пузырьков (везикул), которые отшнуровываются от утолщённых цистерн (диски) и располагаются по периферии этой структуры. Эти пузырьки играют роль внутриклеточной транспортной системы специфических секторных гранул, могут служить источником клеточных лизосом.

Функции аппарата Гольджи состоят также в накоплении, сепарации и выделении за пределы клетки с помощью пузырьков продуктов внутриклеточного синтеза, продуктов распада, токсических веществ. Продукты синтетической деятельности клетки, а также различные вещества, поступающие в клетку из окружающей среды по каналам эндоплазматической сети, транспортируются к аппарату Гольджи, накапливаются в этом органоиде, а затем в виде капелек или зёрен поступают в цитоплазму и либо используются самой клеткой, либо выводятся наружу. В растительных клетках Аппарат Гольджи содержит ферменты синтеза полисахаридов и сам полисахаридный материал, который используется для построения клеточной оболочки. Предполагают, что он участвует в образовании вакуолей. Аппарат Гольджи был назван так в честь итальянского учёного Камилло Гольджи, впервые обнаружившего его в 1897 году.

Лизосомы

Лизосомы представляют собой мелкие пузырьки, ограниченные мембраной основная функция которых — осуществление внутриклеточного пищеварения. Использование лизосомного аппарата происходит при прорастании семени растения (гидролиз запасных питательных веществ).

Микротрубочки

Микротрубочки — мембранные, надмолекулярные структуры, состоящие из белковых глобул, расположенных спиральными или прямолинейными рядами. Микротрубочки выполняют преимущественно механическую (двигательную) функцию, обеспечивая подвижность и сокращаемость органоидов клетки. Располагаясь в цитоплазме, они придают клетке определённую форму и обеспечивают стабильность пространственного расположения органоидов. Микротрубочки способствуют перемещению органоидов в места, которые определяются физиологическими потребностями клетки. Значительное количество этих структур расположено в плазмалемме, вблизи клеточной оболочки, где они участвуют в формировании и ориентации целлюлозных микрофибрилл оболочек растительных клеток.

Вакуоль

Вакуоль — важнейшая составная часть растительных клеток. Она представляет собой своеобразную полость (резервуар) в массе цитоплазмы, заполненную водным раствором минеральных солей, аминокислот, органических кислот, пигментов, углеводов и отделённую от цитоплазмы вакуолярной мембраной — тонопластом.

Цитоплазма заполняет всю внутреннюю полость только у самых молодых растительных клеток. С ростом клетки существенно изменяется пространственное расположение вначале сплошной массы цитоплазмы: у неё появляются заполненные клеточным соком небольшие вакуоли, и вся масса становится ноздреватой. При дальнейшем росте клетки отдельные вакуоли сливаются, оттесняя к периферии прослойки цитоплазмы, в результате чего в сформированной клетке находится обычно одна большая вакуоль, а цитоплазма со всеми органеллами располагаются около оболочки.

Водорастворимые органические и минеральные соединения вакуолей обусловливают соответствующие осмотические свойства живых клеток. Этот раствор определённой концентрации является своеобразным осмотическим насосом для регулируемого проникновения в клетку и выделения из неё воды, ионов и молекул метаболитов.

В комплексе со слоем цитоплазмы и её мембранами, характеризующимися свойствами полупроницаемости, вакуоль образует эффективную осмотическую систему. Осмотически обусловленными являются такие показатели живых растительных клеток, как осмотический потенциал, сосущая сила и тургорное давление.

Пластиды

Пластиды — самые крупные (после ядра) цитоплазматические органоиды, присущие только клеткам растительных организмов. Они не найдены только у грибов. Пластиды играют важную роль в обмене веществ. Они отделены от цитоплазмы двойной мембранной оболочкой, а некоторые их типы имеют хорошо развитую и упорядоченную систему внутренних мембран. Все пластиды едины по происхождению.

Хлоропласты — наиболее распространённые и наиболее функционально важные пластиды фотоавтотрофных организмов, которые осуществляют фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к образованию органических веществ и выделению свободного кислорода. Хлоропласты высших растений имеют сложное внутреннее строение.

Размеры хлоропластов у разных растений неодинаковы, но в среднем диаметр их составляет 4-6 мкм. Хлоропласты способны передвигаться под влиянием движения цитоплазмы. Кроме того, под воздействием освещения наблюдается активное передвижение хлоропластов амебовидного типа к источнику света.

Хлорофилл — основное вещество хлоропластов. Благодаря хлорофиллу зелёные растения способны использовать световую энергию.

Лейкопласты (бесцветные пластиды) представляют собой чётко обозначенные тельца цитоплазмы. Размеры их несколько меньше, чем размеры хлоропластов. Более и однообразна и их форма, приближающая к сферической.

Встречаются в клетках эпидермиса, клубнях, корневищах. При освещении очень быстро превращаются в хлоропласты с соответствующим изменением внутренней структуры. Лейкопласты содержат ферменты, с помощью которых из излишков глюкозы, образованной в процессе фотосинтеза, в них синтезируется крахмал, основная масса которого откладывается в запасающих тканях или органах (клубнях, корневищах, семенах) в виде крахмальных зёрен. У некоторых растений в лейкопластах откладываются жиры. Резервная функция лейкопластов изредка проявляется в образовании запасных белков в форме кристаллов или аморфных включений.

Хромопласты в большинстве случаев являются производными хлоропластов, изредка — лейкопластов.

Созревание плодов шиповника, перца, помидоров сопровождается превращением хлоро- или лейкопластов клеток мякоти в каратиноидопласты. Последние содержат преимущественно жёлтые пластидные пигменты — каратиноиды, которые при созревании интенсивно синтезируются в них, образуя окрашенные липидные капли, твёрдые глобулы или кристаллы. Хлорофилл при этом разрушается.

Митохондрии

Митохондрии — органеллы, характерные для большинства клеток растений. Имеют изменчивую форму палочек, зёрнышек, нитей. Открыты в 1894 году Р. Альтманом с помощью светового микроскопа, а внутреннее строение было изучено позднее с помощью электронного.

Митохондрии имеют двухмембранное строение. Внешняя мембрана гладкая, внутренняя образует различной формы выросты — трубочки в растительных клетках. Пространство внутри митохондрии заполнено полужидким содержимым (матриксом), куда входят ферменты, белки, липиды, соли кальция и магния, витамины, а также РНК, ДНК и рибосомы. Ферментативный комплекс митохондрий ускоряет работу сложного и взаимосвязанного механизма биохимических реакций, в результате которых образуется АТФ. В этих органеллах осуществляется обеспечение клеток энергией — преобразование энергии химических связей питательных веществ в макроэргиеские связи АТФ в процессе клеточного дыхания. Именно в митохондриях происходит ферментативное расщепление углеводов, жирных кислот, аминокислот с освобождением энергии и последующим превращением её в энергию АТФ. Накопленная энергия расходуется на ростовые процессы, на новые синтезы и т. д. Митохондрии размножаются делением и живут около 10 дней, после чего подвергаются разрушению.

Эндоплазматическая сеть

Эндоплазматическая сеть — сеть каналов, трубочек, пузырьков, цистерн, расположенных внутри цитоплазмы. Открыта в 1945 году английским учёным К. Портером, представляет собой систему мембран, имеющих ультрамикроскопическое строение.

Строение эндоплазматической сети

Вся сеть объединена в единое целое с наружной клеточной мембраной ядерной оболочки. Различают ЭПС гладкую и шероховатую, несущую на себе рибосомы. На мембранах гладкой ЭПС находятся ферментные системы, участвующие в жировом и углеводном обмене. Этот тип мембран преобладает в клетках семян, богатых запасными веществами (белками, углеводами, маслами), рибосомы прикрепляются к мембране гранулярной ЭПС, и во время синтеза белковой молекулы полипептидная цепочка с рибосомами погружается в канал ЭПС. Функции эндоплазматической сети очень разнообразны: транспорт веществ как внутри клетки, так и между соседними клетками; разделение клетки на отдельные секции, в которых одновременно проходят различные физиологические процессы и химические реакции.

Рибосомы

Рибосомы — немембранные клеточные органоиды. Каждая рибосома состоит из двух не одинаковых по размеру частичек и может делиться на два фрагмента, которые продолжают сохранять способность синтезировать белок после объединения в целую рибосому.

Рибосомы синтезируются в ядре, затем покидают его, переходя в цитоплазму, где прикрепляются к наружной поверхности мембран эндоплазматической сети или располагаются свободно. В зависимости от типа синтезируемого белка рибосомы могут функционировать по одиночке или объединяться в комплексы — полирибосомы.