За что отвечает пищеварительная система человека 5 класс

За что отвечает пищеварительная система человека 5 класс

Пищеварительная система (SYSTEMA DIGESTORIUM)

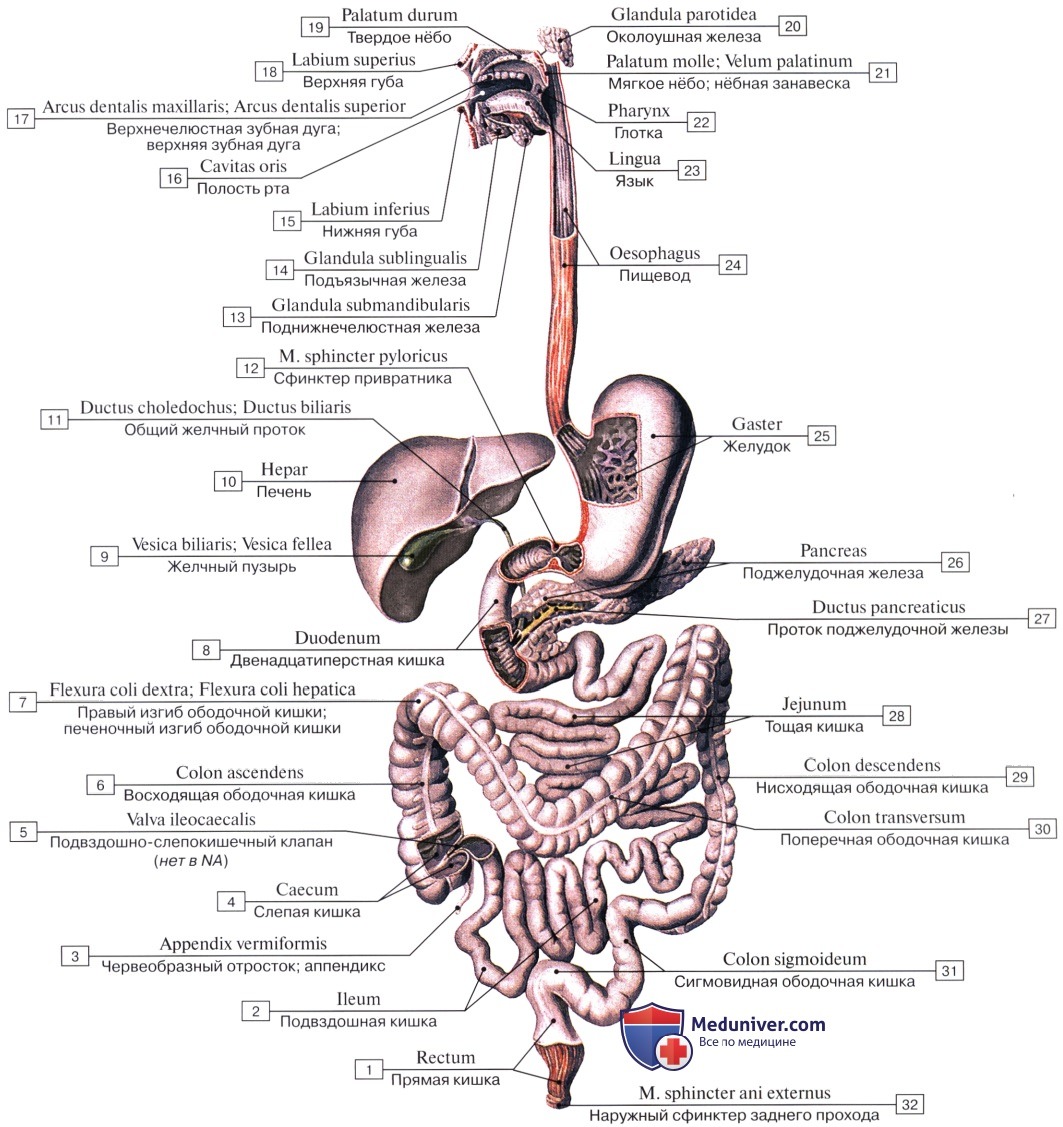

Пищеварительная система (systema digestorium) представляет собой комплекс органов, функция которых заключается в механической и химической обработке принимаемых пищевых веществ, всасывании переработанных и выделении оставшихся непереваренными составных частей пищи. Строение пищеварительного канала определяется у различных животных и человека в процессе эволюции формообразующим влиянием среды (питания). Пищеварительный канал человека имеет длину около 8—10 м и подразделяется на следующие отделы: полость рта, глотка, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишка.

В зависимости от образа жизни и характера питания эти отделы пищеварительного тракта у различных млекопитающих выражены различно. Так как растительная пища, более далекая по своему химическому составу от тела животных, требует большей обработки, то у растительноядных отмечается значительная длина кишечника, причем особого развития достигает толстая кишка, которая у некоторых животных, например у лошади, приобретает добавочные слепые отростки, где происходит, как в бродильных чанах, брожение непереваренных остатков пищи. У некоторых травоядных желудок имеет несколько камер (например, четырехкамерный желудок коровы). Наоборот, у плотоядных длина кишечника значительно меньше, толстая кишка развита слабее, желудок всегда однокамерный. Всеядные по строению пищеварительного тракта занимают как бы промежуточное положение. К их числу относится и человек.

Энтодермальная первичная кишка подразделяется на три отдела:

1) передний (передняя кишка), из которого развивается задняя часть полости рта, глотка (за исключением верхнего участка близ хоан, имеющего эктодермаль-ное происхождение), пищевод, желудок, начальная часть duodenum (ampulla) (включая место впадения в нее протоков печени и поджелудочной железы, а также эти органы);

2) средний отдел (средняя кишка), развивающийся в тонкую кишку, и 3) задний отдел (задняя кишка), из которого развивается толстая кишка.

Соответственно различной функции отдельных отрезков пищеварительного тракта 3 оболочки первичной кишки — слизистая, мышечная и соединительнотканная — приобретают в разных отделах пищеварительной трубки разное строение.

За что отвечает пищеварительная система человека 5 класс

Пища играет огромную роль в работе человеческого организма, без пищи человек может прожить всего несколько дней, ведь большинство полезных веществ, необходимых для поддержания жизнедеятельности, человек получает именно из пищи. Пища, в свою очередь, попадает в организм через желудочно-кишечный тракт, но должно пройти время, прежде чем она преобразуется в полезные вещества.

Люди стараются разнообразить свой рацион, употребляя в пищу различные овощи, фрукты, крупы, мясо, рыбу и многое другое. Людям важно, чтобы еда была вкусной, аппетитной и, желательно, полезной. Важны не только содержание, но и форма. Для организма любая еда — это совокупность отдельных элементов: белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов и т.д. Организм не может удовлетворять свои нужды поступившими продуктами напрямую, сначала он расщепляет их на составляющие, что-то идёт на строительство новых клеток, а что-то используется для получения энергии. Конечно, это максимально упрощённая схема.

Как переваривается пища в организме?

Пищеварение — это химический процесс, в ходе которого пища сначала смешивается с желудочным соком, а затем проходит по желудочно-кишечному тракту, постепенно распадаясь на составляющие. Пищеварение начинается даже не в желудке, а во рту, ведь в процессе пережёвывания человек уже измельчает пищу и частично смешивает её со слюной, чтобы облегчить глотание. С этого момента уже можно говорить о начале процесса пищеварение, которое закончится только в тонком кишечнике. Это не такой уж короткий путь.

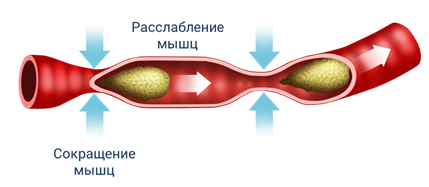

Желудочно-кишечный тракт состоит из нескольких участков. Желудок и кишечник — это большие полые органы с мышечным слоем, который позволяет приводить в движение их стенки, чтобы пища и жидкость могли продвигаться через пищеварительную систему. Без такой помощи процесс пищеварения был бы невозможен, пища бы просто застаивалась в желудке. Процесс сокращения органов ЖКТ называют перистальтикой и сравнивает с волной, которая проходит вдоль пищеварительного тракта и помогает пище и жидкости медленно продвигаться вперёд. Если пища была предварительно тщательно пережёвана и жидкости было достаточно, то продвигать её по пищеварительному тракту будет проще.

Как работает пищеварительная система?

Как мы уже сказали, пищеварение начинается в полости рта, где пища измельчается в процессе жевания и смешивается со слюной. Слюна не так агрессивна, как желудочный сок, но и она содержит определённые ферменты, которые запускают процесс пищеварения и способны расщеплять крахмал. Когда человек проглатывает пищу, она попадает в пищевод, этот участок находится между глоткой и желудком. Чтобы проглотить пищу, человек должен приложить некоторые усилия, потому что на стыке пищевода и желудка находятся кольцевые мышцы, своеобразный клапан, роль которого выполняет нижний сфинктер пищевода. Он открывается при давлении поступившей пищи и пропускает её в желудок.

В желудке происходит сразу три важных процесса:

Когда человек ест, желудок работает преимущественно как “мешок” или накопитель, куда попадает вся съеденная пища и выпитые жидкости. Чтобы принять весь этот груз, желудок должен уметь увеличиваться в размере, в этом ему помогают мышцы, которые находятся в верхней части желудка. В процессе потребления человеком пищи они расслабляются, что позволяет стенкам желудка растягиваться.

Смешивание пищи с желудочным соком происходит в нижней части желудка. Небольшое количество желудочного сока присутствует там всегда, но для расщепления большого количества пищи организм вырабатывает дополнительный объём желудочного сока. У желудочного сока сложных химический состав, основу которого составляют соляная кислота и пищеварительные ферменты, которые расщепляют белок. Сама по себе соляная кислота опасна и для стенок желудка, но их покрывает большое количество слизи, которая не даёт кислоте воздействовать на стенки.

Смешанная с желудочным соком пища переходит в двенадцатиперстную кишку, где под воздействием ферментов тонкого кишечника и сока поджелудочной железы перевариваются белки, жиры и углеводы. Дополнительная обработка происходит желчью, которая в остальное время накапливается в желчном пузыре, а во время еды порционно впрыскивается в двенадцатиперстную кишку. Желчные кислоты преимущественно воздействуют на жир, разбивая его на мелкие частицы, которые легко расщепляются ферментами.

Полученные в процессе расщепления пищи вещества всасываются через стенки тонкого кишечника в кровь и разносятся по всему организму. Частицы, которые переварить не удалось, перемещаются в толстый кишечник. В толстом кишечнике из непереваренных частиц всасывается вода и оставшиеся витамины, которые могут быть полезны для организма. Отходы же организм считает бесполезными и непригодными для дальнейшего использования, поэтому из них формируются каловые массы, которые попадают в прямую кишку и естественным образом выводятся. Считается, что выведение скопившихся каловых масс должно происходить ежедневно, таким образом организм самоочищается.

Что может вызвать перебои в работе ЖКТ?

Общее самочувствие человека во многом зависит от работы его желудочно-кишечного тракта, нарушать эту работу могут различные заболевания желудка и желчного пузыря, но навредить себе может и сам человек. Частыми “рукотворными” причинами нарушений в работе желудка становятся:

Нужно помнить, что пищеварение — это сложный многоэтапный процесс, поэтому важно, чтобы он не нарушался ни на одном из этапов, от полости рта до прямой кишки. Желудочно-кишечный тракт обеспечивает расщепление пищи до простейших соединений, которые организм в дальнейшем использует для построения новых тканей и для получения энергии, без этого развитие и жизнедеятельность организма невозможны.

Система пищеварения, строение и функции её органов

Урок 40. Подготовка к ЕГЭ по биологии

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Система пищеварения, строение и функции её органов»

Пищеварение (механическая и химическая обработка пищи) — это сложный процесс, при котором происходит переваривание пищи и её усвоение клетками.

Обработка пищи включает её механическое измельчение и последующее химическое расщепление на более простые вещества. Углеводы расщепляются до простых сахаров (до глюкозы), жиры — до жирных кислот и глицерина, белки — до аминокислот. Лишь после этого возможно их усвоение. Образовавшиеся вещества поступают в кровь и в дальнейшем используются клетками организма.

Пищеварение обеспечивает пищеварительная система. Она состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкого кишечника и толстого кишечника.

Большую роль в пищеварении играют пищеварительные железы, которые вырабатывают пищеварительные соки, переваривающие пищу. Это печень и поджелудочная железа. Также существенную роль в пищеварении играют слюнные железы и железы, располагающиеся в стенках желудка и тонкого кишечника.

Стенка пищеварительного канала состоит из трёх слоёв: наружный слой образован соединительной тканью (она выполняет защитную функцию). Средний слой представлен мышечной тканью.

Благодаря сокращению стенок мышечного слоя пища перемешивается и перемещается из одного отдела в другой. В желудке человека насчитывается три мышечных слоя, а в тонком кишечнике, так же, как и в остальных отделах пищеварительной системы, два мышечных слоя.

Внутренний слой — это слизистая оболочка, участвующая в выделении биологически активных веществ и всасывании питательных веществ.

В ротовой полости пища пережёвывается зубами, перемешивается языком. Сверху ротовая полость ограничена твёрдым и мягким нёбом, по бокам — щеками, а спереди — губами.

Зубы подразделяются на резцы, клыки и коренные. У взрослого человека обычно имеется 32 зуба: 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных и 6 больших коренных зубов на каждой челюсти. Зубы имеют характерную форму и строение, занимают определённое положение в зубном ряду.

Зуб состоит из коронки (часть зуба, которая выступает над десной), шейки и корня (часть зуба, расположенная глубоко в альвеоле и покрытая десной). Основу зуба составляет твёрдая ткань — дентин. На коронке он покрыт эмалью, самой твёрдой тканью в организме человека, а на шейке и корне — цементом. Дентин и цемент — виды костной ткани. Наиболее тонким слоем эмали покрыта шейка зуба.

Внутри зуба есть полость — корневой канал, заполненный зубной мякотью, или пульпой. Она представлена рыхлой соединительной тканью, содержащей сосуды и нервы.

Язык — это подвижный мышечный орган. В языке выделяют верхушку, тело, корень. С каждой стороны имеется край.

Слизистая поверхность языка бархатистая из-за наличия на ней сосочков.

Язык покрыт слизистой оболочкой, богато снабжён кровеносными сосудами, нервами и вкусовыми рецепторами.

Орган вкуса делится на несколько секторов, каждый из которых отвечает за восприятие определённого вкуса.

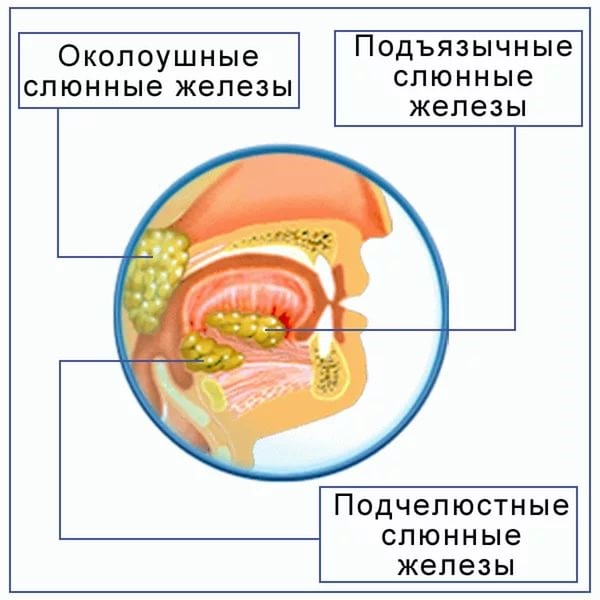

Слизистая оболочка рта содержит множество различных по величине желёз. В ротовую полость открываются протоки трёх пар крупных слюнных желёз — околоушных, подъязычных и подчелюстных. Они выделяют слюну.

Ротовая полость сообщается с глоткой отверстием, которое называется зев. Сверху, у самого входа в глотку, свисает небольшой язычок. По его бокам находятся особые образования — миндалины. Это скопления лимфоидной ткани. В них содержится огромное количество лимфоцитов, которые защищают организм от микробов.

В ротовой полости при пережёвывании пища смешивается со слюной, которую выделяют слюнные железы. Слюна содержит пищеварительные ферменты и слизь.

Из ферментов выделяют амилазу и мальтазу. Они активны только в слабощелочной среде и расщепляют углеводы (крахмал) до простых сахаров (например, до глюкозы).

Слизь представляет собой вязкую жидкость, состоящую из воды, муцина, способствует смачиванию и склеиванию пищевого комка и лизоцима, который обладает обеззараживающим действием.

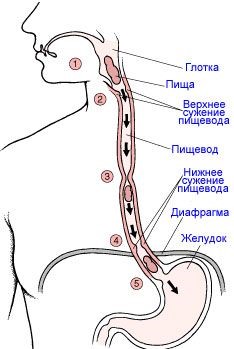

Глотка — это часть пищеварительной трубки и дыхательных путей, соединяющая ротовую полость с пищеводом и носовую полость с гортанью. Она представляет собой воронкообразный канал длиной 11—12 сантиметров. Глотка обеспечивает проглатывание пищи. При этом надгортанник перекрывает вход в дыхательные пути, чтобы не допустить попадания пищи в них. В глотке перекрещиваются дыхательные и пищеварительные пути.

От глотки начинается пищевод — это мышечная трубка длинной около 25 сантиметров. Он обеспечивает передвижение пищи. Пищевод примыкает к задней части трахеи. Вместе с ней он проходит в грудную полость и на уровне 11-го грудного позвонка открывается в желудок.

Желудок — это расширенная часть пищеварительной трубки. Объём пустого желудка составляет около 500 миллилитров. После принятия пищи он обычно растягивается до одного литра, но может увеличиться и до четырёх. Желудок похож на изогнутый рог или удлинённый мешок. В желудке выделяют следующие части: входной отдел — дно, среднюю — тело и выходной отдел — привратниковую (пилорическую) часть.

Мускулатура желудка состоит из трёх слоёв гладких мышечных волокон. Мышечная ткань обеспечивает поддержание тонуса стенок желудка, перемешивание и передвижение пищевой массы в кишечник. В результате сокращений мышечных стенок желудка пища смешивается с желудочным соком, перетирается и приобретает консистенцию жидкого супа. Эту смесь называют химусом.

Слизистая оболочка желудка собрана в складки, в которые открываются протоки желёз, вырабатывающих желудочный сок. Это прозрачная жидкость, в которой содержится 97—98 процентов воды, 1 процент органических веществ (ферментов), 0,5 процента минеральных солей и около 0,5 процента соляной кислоты. Кислота активизирует ферменты желудочного сока и уничтожает болезнетворные микроорганизмы. В сутки вырабатывается около двух литров желудочного сока.

Железы желудка подразделяются на главные, обкладочные и добавочные. Главные железы вырабатывают ферменты (пепсин, химозин и липазу), обкладочные — соляную кислоту, а добавочные — слизь, которая выполняет защитную функцию (она защищает стенки желудка от самопереваривания кислотой и ферментами).

Под действием фермента химозина происходит створаживание молока (то есть перевод растворимого белка молока в нерастворимый казеин). Казеин является важным пищевым белком.

Фермент липаза расщепляет жиры (мельчайшие капельки жира) до глицерина и жирных кислот.

Таким образом в желудке пища накапливается, перетирается и пропитывается желудочным соком. Здесь происходит расщепление белков, всасывание воды и лекарственных препаратов.

Из желудка пища попадает в тонкий кишечник. Он похож на длинную мягкую трубку, которая, петляя, заполняет всю брюшную полость. Он имеет длину пять — шесть метров.

Тонкий кишечник состоит из нескольких отделов: двенадцатиперстная кишка, тощая кишка и подвздошная кишка.

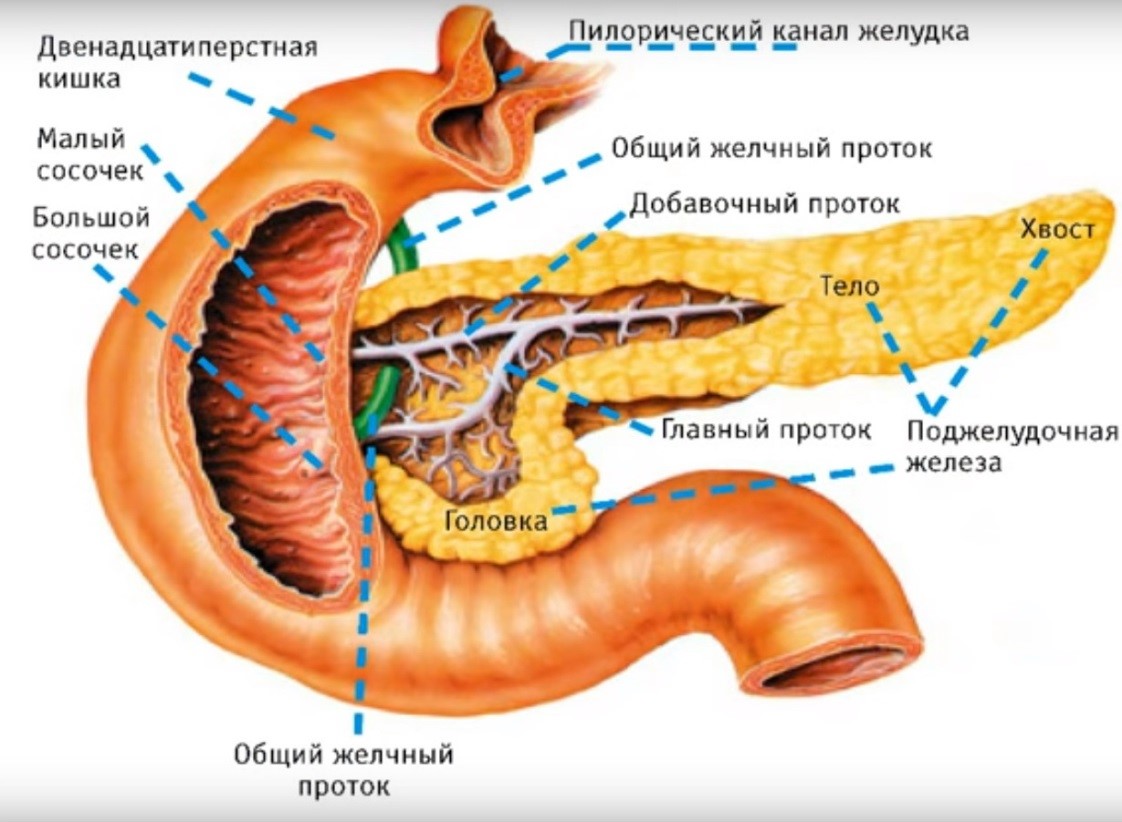

Двенадцатиперстная кишка имеет длину около 30 сантиметров, диаметр от трёх до пяти сантиметров. Она подковообразно изгибается.

За ней следует тощая кишка. Её длина достигает почти двух метров. Незаметно тощая кишка переходит в подвздошную. Она уже имеет больший диаметр.

Слизистая оболочка всех отделов тонкой кишки имеет большое количество микроскопических желёз, которые вырабатывают кишечный сок. Кроме того, она образует многочисленные выросты, или ворсинки, которые увеличивают всасывающую поверхность тонкого кишечника.

Кишечный сок представляет собой непрозрачную вязкую жидкость, содержащую более 20 ферментов (например, трипсин, липазу, мальтазу, амилазу, энтерокиназу и лактазу). Они способны расщеплять белки, жиры и углеводы до соединений, которые способны проникнуть из пищеварительного канала в кровь и лимфу.

Таким образом в тонком кишечнике завершается работа по расщеплению белков, жиров и углеводов на мельчайшие частицы.

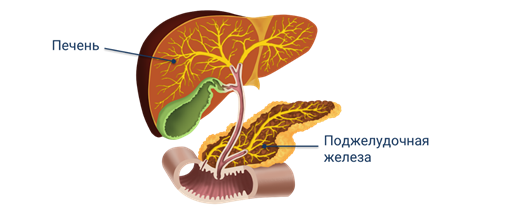

В начальную часть тонкой кишки — двенадцатиперстную кишку открываются протоки таких пищеварительных желёз, как поджелудочная железа и печень.

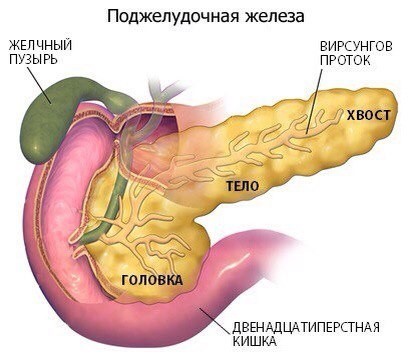

В поджелудочной железе различают три отдела: головку, тело и хвост. Головка железы находится в изгибе двенадцатиперстной кишки. Поджелудочная железа участвует в переваривании жирной, углеводистой и белковой пищи. Вдоль железы проходит проток, по которому пищеварительный сок выделяется в кишечник.

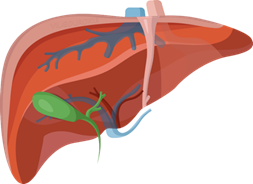

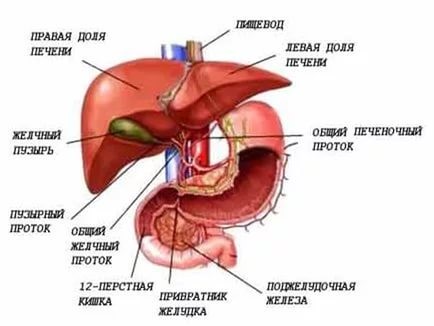

Печень является самой крупной железой организма. У взрослого человека её масса достигает двух килограмм. Она состоит из двух долей: правой и левой. Верхняя поверхность печени выпуклая, нижняя немного вогнутая.

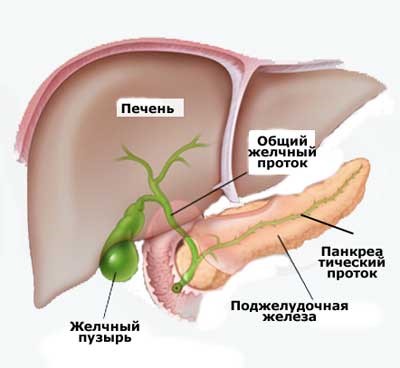

На нижней поверхности печени, в центре, находятся ворота печени, через которые проходят сосуды, нервы и желчные протоки. Печень вырабатывает желчь, которая скапливается в желчном пузыре. Желчь — это жидкость жёлтого цвета. Она облегчает расщепление жиров, которые распадаются на мельчайшие капельки.

Итак, благодаря пищеварительным железам в тонком кишечнике происходит расщепление белков, жиров и углеводов.

Продукты расщепления углеводов (глюкоза) и белков (аминокислоты) поступают через эпителий ворсинок в кровеносные капилляры. Продукты расщепления жиров (глицерин и жирные кислоты) поглощаются эпителием и превращаются в жир, который характерен для человеческого организма. Только после превращения жир поступает в лимфатические капилляры.

Дальнейшая судьба всосавшихся веществ различна. Глюкоза и аминокислоты вместе с кровью, оттекающей от кишечника, по воротной вене направляются к печени.

Печень — это своеобразная химическая лаборатория человеческого организма. В её клетках вредные для здоровья вещества разрушаются. Из поступивших аминокислот образуются другие — нужные организму. В печени могут образовываться только заменимые аминокислоты. Аминокислоты, которые не могут синтезироваться в нашем организме, называются незаменимыми, они поступают вместе с пищей. Часть аминокислот превращается в углеводы и жиры.

Если в печень поступило слишком много глюкозы, часть её превращается в гликоген (животный крахмал) и хранится до тех пор, пока уровень глюкозы в крови не понизится. Если это происходит, гликоген снова превращается в глюкозу и поступает в кровь для доставки ко всем тканям, а главное — к мозгу.

Жиры по лимфатическим капиллярам поступают в жировые хранилища организма, например в подкожную клетчатку. Там они перерабатываются и лишь после этого с током крови попадают в печень.

Кроме того, печень выполняет ряд других важных функций. В ней обезвреживаются ядовитые вещества, которые попадают в кровь из кишечника. Она синтезирует витамин А и является «депо» крови.

Последний отдел тонкого кишечника — подвздошная кишка переходит в толстый кишечник. В месте перехода располагается клапан, который обеспечивает движение содержимого кишечника в одном направлении.

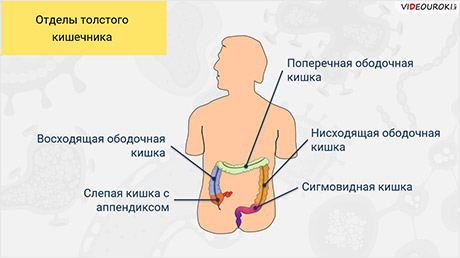

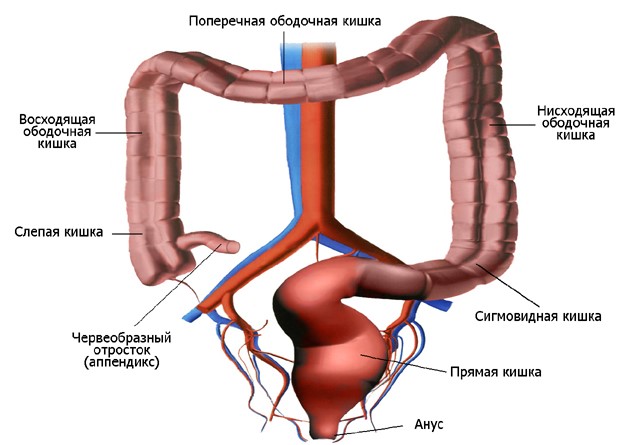

В ней выделяют несколько отделов: слепую кишку с червеобразным отростком — аппендиксом, ободочную кишку (которая подразделяется на восходящую ободочную, поперечную ободочную и нисходящую ободочную). Далее идёт сигмовидная и прямая кишка с анальным отверстием. Толстый кишечник не содержит пищеварительных желёз и ворсинок.

В толстом кишечнике процесс пищеварения подходит к концу. Здесь происходит всасывание воды, минеральных солей и витаминов, а также удаление непереваренных остатков пищи.

Урок 1. Органы и процесс пищеварения

Слаженная работа такого сложного механизма возможна благодаря пищеварительной системе, осуществляющей переваривание пищи (физическую и химическую ее обработку), всасывание продуктов расщепления (они всасываются в лимфу и кровь через слизистую оболочку) и выведение непереваренных остатков.

Таким образом, пищеварительная система выполняет несколько важнейших функций:

Далее мы в деталях поговорим о том, как происходит процесс пищеварения, а также подробно расскажем о каждом из органов пищеварительной системы. Но в качестве вступления вкратце затронем вопрос их развития.

Немного о развитии органов пищеварения

Пищеварительная система начинает закладываться еще на первых стадиях развития человеческого эмбриона. По прошествии 7-8 суток развития оплодотворенной яйцеклетки из энтодермы (внутреннего зародышевого листка) формируется первичная кишка. На 12-е сутки она разделяется на две части: желточный мешок (внезародышевая часть) и будущий пищеварительный тракт – ЖКТ (внутризародышевая часть).

Изначально первичная кишка не соединена с ротоглоточной и клоакальной мембранами. Первая расплавляется после 3 недель внутриутробного развития, а вторая – после 3 месяцев. Если по какой-то причине процесс расплавления мембран нарушается, в развитии появляются аномалии.

По истечении 4 недель развития эмбриона начинают формироваться отделы пищеварительного тракта:

Основу поджелудочной железы составляют выросты передней кишки. Одновременно с железистой паренхимой формируются панкреатические островки, состоящие из эпителиальных тяжей. 8 недель спустя в альфа-клетках иммунохимическим путем определяется гормон глюкагон, а на 12-й неделе в бета-клетках определяется гормон инсулин. Между 18-й и 20-й неделями гестации (беременности, срок которой определяется количеством полных недель вынашивания, прошедших с 1-го дня последней менструации до момента перерезки пуповины новорожденного) активность альфа- и бета-клеток возрастает.

После того как ребенок родился, желудочно-кишечный тракт продолжает расти и развиваться. Заканчивается формирование ЖКТ примерно к трехлетнему возрасту.

Органы пищеварения и их функции

Одновременно с изучением органов пищеварения и их функций, мы разберем и путь, проделываемый пищей с момента ее попадания в ротовую полость.

Главная функция превращения пищи в необходимые организму человека вещества, как уже стало понятно, выполняется желудочно-кишечным трактом. Он совершенно не просто так называется трактом, т.к. представляет собой продуманную природой дорогу для пищи, причем длина ее составляет около 8 метров! ЖКТ наполнен всевозможными «регулировочными приспособлениями», при помощи которых пища, совершая остановки, постепенно проходит свой путь.

Ротовая полость

Началом пищеварительного тракта служит ротовая полость, в которой твердая пища смачивается слюной и перемалывается зубами. Слюна выделяется в нее тремя парами крупным и множеством мелких желез. В процессе принятия пищи выделение слюны многократно увеличивается. А вообще за 24 часа железы выделяют примерно 1 литр слюны.

Слюна требуется для смачивания пищевых комков, чтобы они могли легче продвигаться дальше, а также поставляет важный фермент – амилазу или птиалин, при помощи которого углеводы начинают расщепляться уже в полости рта. Ко всему прочему слюна удаляет из полости любые вещества, раздражающие слизистую оболочку (они попадают в полость случайно, и пищей не являются).

Комки пищи, разжеванные зубами и смоченные слюной, при совершении человеком глотательных движений проходят через рот в глотку, минуют ее и далее направляются в пищевод.

Пищевод

Пищевод можно охарактеризовать как узкую (диаметром около 2-2,5 см и длиной примерно в 25 см) вертикально расположенную трубку, которая соединяет глотку и желудок. Несмотря на то, что пищевод активно не участвует в переработке пищи, его устройство аналогично устройству нижележащих отделов пищеварительной системы – желудка и кишечника: у каждого из этих органов есть стенки, состоящие из трех слоев.

Что же это за слои:

Таковы основные характеристики трех слоев стенок пищеварительного тракта. Безусловно, в каждом отделе есть свои различия, однако общий принцип един для всех, начиная пищеводом и заканчивая прямой кишкой.

После прохождения пищевода, на что уходит около 6 секунд, пища попадает в желудок.

Желудок

Желудок – это так называемый мешок, имеющий удлиненную форму и косое расположение в верхней области брюшной полости. Основная часть желудка находится слева от центрального сечения туловища. Он начинается у левого купола диафрагмы (мышечная перегородка, отделяющая брюшную и грудную полости). Входом в желудок является место его соединения с пищеводом. Так же, как и выход (привратник), он отличается круговыми запирательными мышцами – жомами. Благодаря сокращениям жомы отделяют желудочную полость от двенадцатиперстной кишки, которая находится за ней, а также от пищевода.

Если выражаться образно, желудок как бы «знает», что скоро в него поступит пища. И он начинает готовиться к новому ее приему еще до того момента, когда еда попадает в рот. Вспомните сами тот момент, когда вы видите некое вкусное яство, и у вас начинают «течь слюнки». Вместе с этими «слюнками», которые возникают в полости рта, в желудке начинает выделяться пищеварительный сок (именно это происходит до того, как человек начинает непосредственно кушать). Кстати, этот сок был назван академиком И. П. Павловым запальным или аппетитным соком, и ученый отводил ему большую роль в процессе последующего пищеварения. Аппетитный сок служит катализатором более сложных химических процессов, принимающих основное участие в переваривании пищи, поступившей в желудок.

Заметим, что если внешний вид пищи не вызывает аппетитного сока, если едок абсолютно равнодушен к стоящей перед ним еде, это может создать определенные помехи для успешного пищеварения, а значит, пища поступит в желудок, который подготовлен для ее переваривания недостаточно. Вот поэтому-то и принято придавать красивой сервировке стола и аппетитному виду блюд такое большое значение. Знайте, что в центральной нервной системе (ЦНС) человека происходит образование условнорефлекторных связей между запахом и видом пищи и работой желудочных желез. Эти связи способствуют определению отношения человека к еде еще на расстоянии, т.е. в одних случаях он испытывает удовольствие, а в других – никаких чувств или вообще отвращение.

Не будет лишним отметить и еще одну сторону этого условнорефлекторного процесса: в случае, когда запальный сок по каким-либо причинам уже вызван, т.е. если «слюнки» уже «потекли», откладывать прием пищи не рекомендуется. В противном случае нарушается связь деятельности участков ЖКТ, и желудок начинает работать «вхолостую». Если такие нарушения будут частыми, увеличится вероятность возникновения определенных недугов, например, язвы желудка или катара.

Когда пища оказывается в полости рта, увеличивается интенсивность секреции желез слизистой оболочки желудка; в силу вступают врожденные рефлексы в работе вышеназванных желез. Рефлекс же передается по чувствительным окончаниям вкусовых нервов глотки и языка в продолговатый мозг, а после отправляется в нервные сплетения, заложенные в слоях стенок желудка. Интересно, что пищеварительные соки при этом выделяются лишь при попадании в ротовую полость только съедобных продуктов.

Получается, что к моменту, когда измельченная и смоченная слюной пища оказывается в желудке, он уже абсолютно готов к работе, представляя собой словно машину по перевариванию еды. Комки пищи, попадая в желудок и автоматически раздражая его стенки имеющимися в них химическими элементами, способствуют еще более активному выделению пищеварительных соков, воздействующих на отдельные элементы пищи.

Пищеварительный сок желудка содержит в себе соляную кислоту и пепсин – особый фермент. Вместе они расщепляют белки на альбумозы и пептоны. Также в соке есть химозин – сычужный фермент, который створаживает молочные продукты, и липаза – фермент, необходимый для начального распада жиров. Кроме всего прочего, из некоторых желез выделяется слизь, предохраняющая внутренние стенки желудка от чрезмерно раздражающего воздействия пищи. Аналогичную защитную функцию выполняет и соляная кислота, помогающая переваривать белки, – она нейтрализует ядовитые вещества, которые попадают вместе с пищей в желудок.

Из желудка в кровеносные сосуды почти не попадают продукты расщепления пищи. По большей части в желудке всасывается алкоголь и вещества, имеющие в своем составе спирт, например, растворенные на спирте.

«Метаморфозы» пищи в желудке так велики, что в случаях, когда переваривание почему-либо нарушается, страдают все отделы ЖКТ. Исходя из этого, необходимо всегда придерживаться правильного режима питания. Это можно назвать основным условием для предохранения желудка от любого рода нарушений.

Двенадцатиперстная кишка

В желудке пища находится приблизительно 4-5 часов, после чего перенаправляется в другой отдел ЖКТ – двенадцатиперстную кишку. Переходит она в него небольшими частями и постепенно.

Как только новая доля пищи попала в кишку, происходит сокращение мышечного жома привратника, и очередная доля не покинет желудок, пока соляная кислота, оказавшаяся в двенадцатиперстной кишке вместе с уже поступившим комом пищи, не нейтрализуется щелочами, содержащимися в соках кишки.

Двенадцатиперстной кишку назвали еще древние ученые, причиной чему послужила ее длина – где-то 26-30 см, что можно сравнить с шириной 12 пальцев, расположенных рядом. По форме эта кишка напоминает подкову, а в ее изгибе располагается поджелудочная железа.

Поджелудочная железа

Из поджелудочной железы выделяется пищеварительный сок, изливающийся в полость двенадцатиперстной кишки через отдельный канал. Также сюда попадает желчь, которую вырабатывает печень. Вкупе с ферментом липазой (он содержится в соке поджелудочной железы) желчь расщепляет жиры.

Есть в соке поджелудочной железы и фермент трипсин – он помогает организму переваривать белки, а также фермент амилаза – он способствует расщеплению углеводов до промежуточной стадии дисахаридов. В итоге двенадцатиперстная кишка служит местом, где на все органические составляющие еды (белки, жиры и углеводы) активно воздействуют самые разные ферменты.

Превращаясь в двенадцатиперстной кишке в пищевую кашицу (она называется химусом), пища продолжает свой путь и попадает в тонкий кишечник. Представленный отрезок ЖКТ является самым протяженным – примерно 6 метров в длину и 2-3 см в диаметре. Ферменты окончательно расщепляют на этом пути сложные вещества на более простые органические элементы. И уже эти элементы становятся началом нового процесса – они всасываются в кровеносные и лимфатические сосуды брыжейки.

Тонкий кишечник

В тонком кишечнике принятая человеком пища наконец-таки трансформируется в вещества, которые всасываются в лимфу и кровь, а затем используются клетками тела в своих целях. У тонкого кишечника есть петли, находящиеся в непрерывном движении. Такая перистальтика обеспечивает полноценное перемешивание и передвижение пищевых масс к толстому кишечнику. Этот процесс достаточно продолжителен: например, обычная смешанная пища, входящая в рацион человека, проходит по тонкому кишечнику за 6-7 часов.

Если даже без микроскопа посмотреть вблизи на слизистую оболочку тонкого кишечника, можно наблюдать по всей ее поверхности маленькие волоски – ворсинки высотой приблизительно в 1 мм. Один квадратный миллиметр слизистой наличествует 20-40 ворсинками.

Когда пища проходит по тонким кишкам, ворсинки постоянно (причем у каждой из ворсинок есть свой ритм) сокращаются где-то на ½ своего размера, а после снова вытягиваются вверх. Благодаря совокупности данных движений появляется всасывающее действие – именно оно позволяет расщепленным пищевым продуктам переходить из кишечника в кровь.

Большое количество ворсинок способствуют увеличению всасывающей поверхности тонкого кишечника. Ее площадь составляет 4-4,5 кв. м (а это почти в 2,5 раза больше наружной поверхности тела!).

Но в тонком кишечнике всасываются не все вещества. Остатки отправляются в толстый кишечник длиной около 1 м и диаметром примерно в 5-6 см. Толстый кишечник от тонкого отделяет клапан – баугиниевая заслонка, время от времени пропускающая части химуса к начальному отрезку толстого кишечника. Толстый кишечник называется слепой кишкой. На ее нижней поверхности есть отросток, напоминающий червяка, – это всем известный аппендикс.

Толстый кишечник

Толстый кишечник отличается П-образной формой и приподнятыми верхними углами. Состоит он из нескольких отрезков, среди которых слепая, восходящая, поперечная ободочная, нисходящая и сигмовидная кишки (последняя изогнута как греческая буква сигма).

Толстый кишечник является средоточием множества бактерий, продуцирующих процессы брожения. Эти процессы помогают размельчать клетчатку, в обилие содержащуюся в пище растительного происхождения. А вместе с ее всасыванием происходит и всасывание воды, которая поступает в толстый кишечник с химусом. Тут же начинает формироваться кал.

Толстые кишки не так активны, как тонкие. По этой причине химус пребывает в них намного дольше – вплоть до 12 часов. За это время пища проходит окончательные стадии переваривания и обезвоживания.

Весь объем поступившей в организм пищи (а также вода) претерпевает массу всевозможных изменений. В результате в толстом кишечнике он значительно уменьшается, и от нескольких килограммов еды остается от 150 до 350 граммов. Эти остатки подлежат дефекации, происходящей за счет сокращения поперечнополосатых мускулов прямой кишки, мышц брюшного пресса и промежности. Процесс дефекации завершает путь пищи, проходящей через ЖКТ.

На полное переваривание еды здоровый организм тратит от 21 до 23 часов. Если же замечаются какие-либо отклонения, их ни в коем случае нельзя игнорировать, т.к. они свидетельствуют о том, что на каких-то участках пищеварительного канала или даже в отдельных органах имеются проблемы. При любом нарушении необходимо обратиться к специалисту – это не позволит начавшемуся заболеванию стать хроническим и привести к осложнениям.

Говоря об органах пищеварения, следует сказать не только об основных, но и о вспомогательных органах. Об одном из них мы уже говорили (это поджелудочная железа), поэтому осталось упомянуть печень и желчный пузырь.

Печень

Печень относится к жизненно важным непарным органам. Она находится в брюшной полости под правым куполом диафрагмы и выполняет огромное количество самых разных физиологических функций.

Из клеток печени образуются печеночные балки, получающие кровь из артерии и воротной вены. От балок кровь отходит к нижней полой вене, где начинаются пути, по которым желчь отводится в желчный пузырь и двенадцатиперстную кишку. А желчь, как мы уже знаем, принимает активное участие в пищеварении, как и панкреатические ферменты.

Желчный пузырь

Желчный пузырь – это расположенный на нижней поверхности печени мешкообразный резервуар, где собирается вырабатываемая организмом желчь. Резервуар отличается удлиненной формой с двумя концами – широким и узким. В длину пузырь достигает 8-14 см, а в ширину – 3-5 см. Объем же его равен примерно 40-70 куб. см.

Пузырь имеет желчный проток, соединяющийся с печеночным протоком в воротах печени. Слияние двух протоков образует общий желчный проток, который объединяется с протоком поджелудочной железы и открывается в двенадцатиперстную кишку через сфинктер Одди.

Значение желчного пузыря и функции желчи нельзя недооценивать, т.к. они выполняют целый ряд важных операций. Они участвуют в переваривании жиров, создают щелочную среду, активируют пищеварительные ферменты, стимулируют моторику кишечника и выводят из организма шлаки.

В общем и целом же желудочно-кишечный тракт представляет собой настоящий конвейер для непрерывного движения пищи. Его работа подчинена строгой последовательности. Каждый этап воздействует на пищу конкретным образом, благодаря чему она снабжает организм энергией, нужной для его надлежащей работы. А еще одной важной характеристикой ЖКТ является то, что он достаточно легко приспосабливается к разным типам пищи.

Большая доля ядовитых продуктов метаболизма поступает через кровеносные сосуды в кишечник. Там эти вещества распадаются и выводятся вместе с калом при дефекации. Из этого следует, что ЖКТ помогает организму освободиться от множества ядовитых веществ, появляющихся в нем в процессе жизнедеятельности.

Четкая и гармоничная работа всех систем пищеварительного канала является результатом регуляции, за которую по большей части отвечает нервная система. Некоторые процессы, к примеру, акт глотания пищи, акт ее пережевывания или акт дефекации, подконтрольны сознанию человека. Но другие, такие как выделение ферментов, расщепление и всасывание веществ, сокращения кишечника и желудка и т.д., осуществляются сами по себе, без сознательных усилий. За это отвечает вегетативная нервная система. Кроме того, эти процессы связаны с ЦНС, и в частности с корой головного мозга. Так что какие-либо изменения психического состояния человека (радость, страх, стресс, волнение и т.п.) сразу же сказываются на деятельности пищеварительной системы. Но это уже разговор немного на другую тему. Мы же подводим итог первому уроку.

Во втором уроке мы подробно побеседуем о том, из чего состоит пища, расскажем, почему организму человека требуются те или иные вещества, а также приведем таблицу содержания полезных элементов в продуктах.

Проверьте свои знания

Если вы хотите проверить свои знания по теме данного урока, можете пройти небольшой тест, состоящий из нескольких вопросов. В каждом вопросе правильным может быть только 1 вариант. После выбора вами одного из вариантов, система автоматически переходит к следующему вопросу. На получаемые вами баллы влияет правильность ваших ответов и затраченное на прохождение время. Обратите внимание, что вопросы каждый раз разные, а варианты перемешиваются.

Напоминаем, что для полноценной работы сайта вам необходимо включить cookies, javascript и iframe. Если вы ввидите это сообщение в течение долгого времени, значит настройки вашего браузера не позволяют нашему порталу полноценно работать.