За что преследовали бродского

За что преследовали бродского

В качестве доказательств своей правоты авторы статьи привели сточки из стихов Бродского, которые на самом деле были позаимствованы из произведений поэта Дмитрия Бобышева. Единственными строками самого Бродского были слова их его поэмы «Шествие». Причем, авторы статьи не постеснялись вырвать часть из начала произведения и часть – из его конца, чтобы в итоге получилась фраза «Люблю родину чужую».

Преследование и арест

Полностью сфабрикованное обвинение неожиданно вызвало живой отклик у читательской аудитории. Был ли он настоящим или поддельным, сейчас установить трудно. В «Вечернем Ленинграде» спустя неделю после первой стать были изданы письма читателей газеты. Они были полны возмущения и гнева по отношению к паразиту и бездельнику, который выдает себя за поэта.

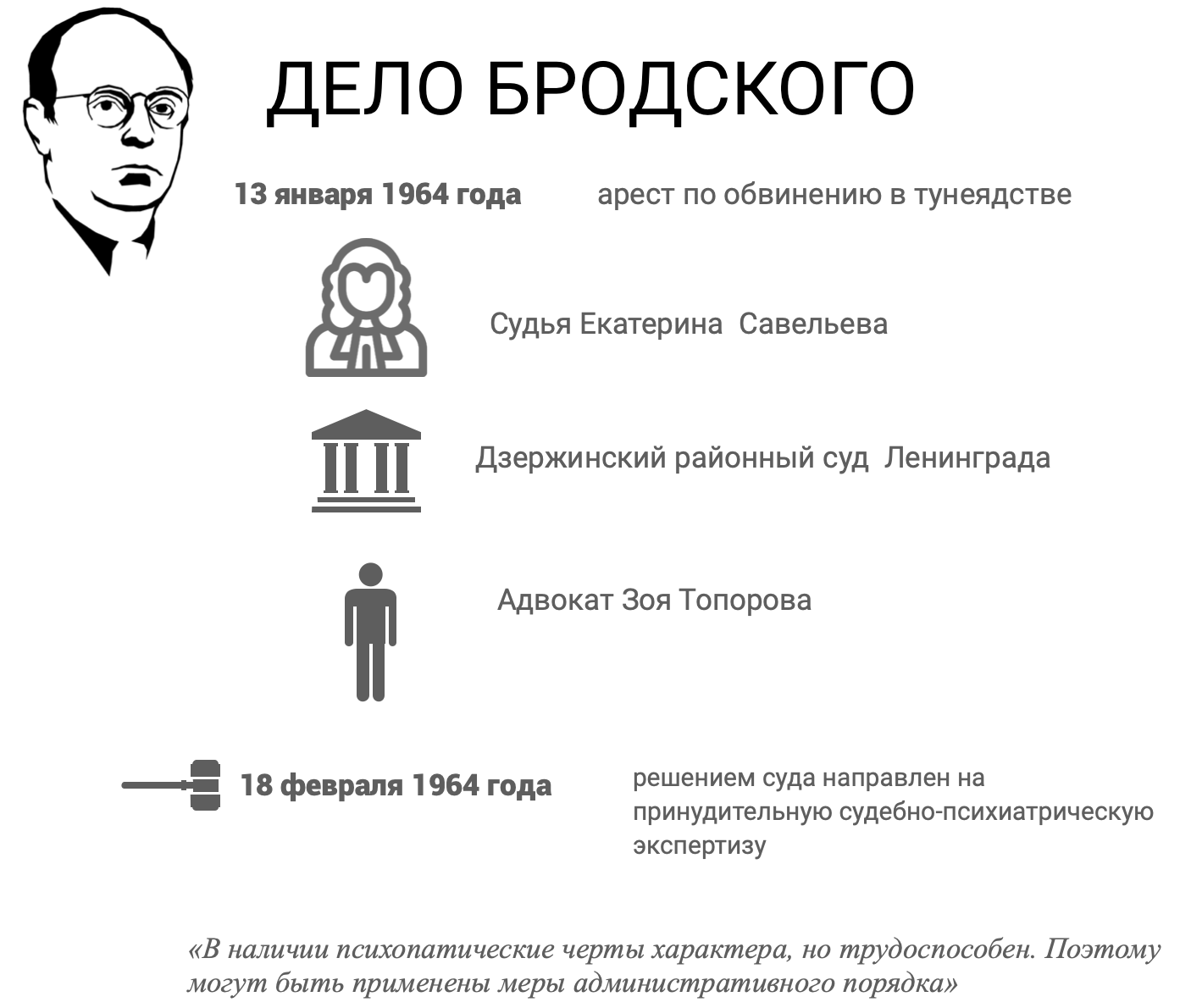

Официальные власти не медлили с реакцией на такие публикации. 13 января Иосиф Александрович был арестован. Это был очень сложный период для поэта еще и потому, что приблизительно тогда же произошел его разрыв с возлюбленной Марианной Басмановой. Из-за него Бродский даже совершил попытку самоубийства.

Поэт был придавлен этим разрывом. В камере после ареста у него произошел сердечный приступ. От сердечной недостаточности Иосиф Александрович страдал после этого до конца жизни.

Суд над Бродским

Спустя некоторое время состоялся суд. Насколько он был заангажированным, можно судить по диалогу Бродского с судьей. Последний задал подсудимому вопрос, есть ли у него какие-то ходатайства. Иосиф Александрович спросил, за что его осудили. На это обвинитель ответил Бродскому, что это не ходатайство, а вопрос. Больше никаких объяснений не последовало.

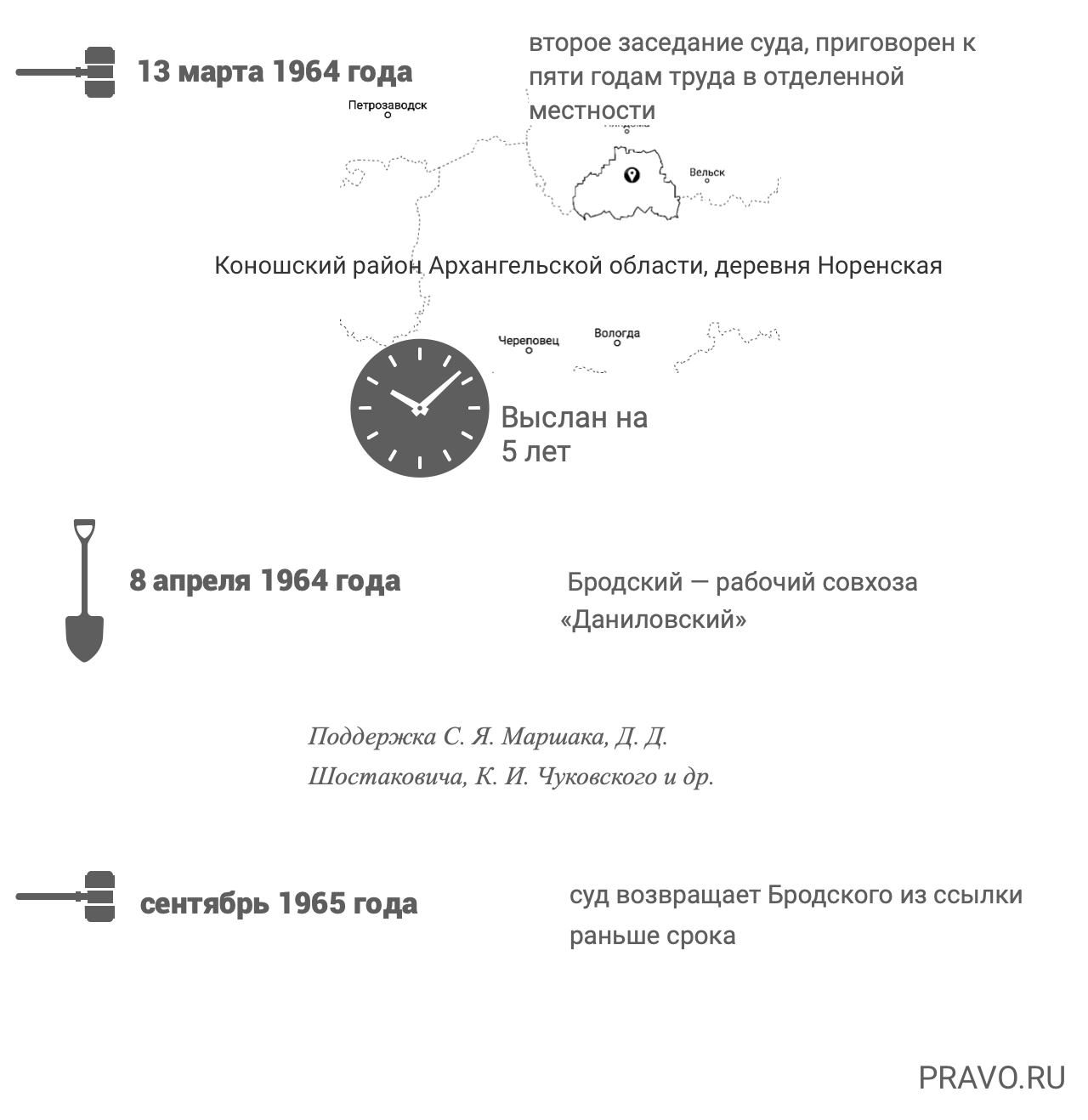

13 марта 1964-го выдающийся русский поэт был приговорен за тунеядство к 5-ти годам принудительного труда. Под конвоем его отправили вместе с уголовниками в глубинку, в Архангельскую область. На защиту Бродского встали Ахматова, Маршак, Шостакович и ряд других деятели культуры.

Письма о помиловании поэта писали даже из-за границы. В частности, Жан-Поль Сартр. Такой резонанс возымел свое действие, и Бродскому «скостили» срок до статуса «условно отбытого». Больше всего на это решение повлияли угрозы Сартра, что любой советской делегации не будут рады за границей из-за гонений Иосифа Бродского.

Кто поспособствовал высылке

По возвращении из ссылки Бродского по просьбе Вахтина и Чуковского устроили работать переводчиком в Союз писателей. Запись в трудовой книжке позволила ему избежать новых обвинений. Западные СМИ старались раздуть скандал, вынуждая Иосифа Александровича выступить в роли жертвы советского строя. Но поэт активно противился этому.

Громкий процесс над ним сыграл и положительную роль: о Бродском узнали за границей. Позднее его произведения тайно вывозились из СССР и переводились на разные языки мира. За рубежом Иосиф Александрович стал настолько популярен, что его избрали почетным членом Баварской академии изящных искусств (1971 год).

С таким резюме поэту в Стране Советов делать было нечего. Уже в начале мая 1972-го его вызвали в ОВИР и потребовали эмигрировать из СССР. Альтернативой этому решению была только психбольница, в которой поэта сгноили бы живьем. Иначе власти никак не могли от него избавиться. Конечно, Бродский выбрал эмиграцию. 4 июня он вылетел в Вену, навсегда лишенный советского гражданства.

Конфликт с Евтушенко

Одной из причин высылки Бродского некоторые исследователи считают его конфликт с «первым советским поэтом» Евгением Евтушенко. Последний вместе с Ахматовой и другими представителями богемы всей душой болел за возвращение Иосифа Александровича из архангельской ссылки. Первое время после возвращения они были очень дружны. Бродский даже выступил на авторском вечере Евтушенко.

Но когда встал вопрос о высылке Иосифа Александровича из СССР, их отношения резко изменились. После одной из «бесед» в КГБ он случайно встретил в коридоре этой организации Евтушенко и расценил это как факт сотрудничества бывшего друга со спецслужбами. Иосиф Бродский навсегда затаил на Евгения Евтушенко обиду. Он очень не хотел уезжать из страны и подозревал, что Евтушенко на него доносил. На самом деле Евгения Александровича вызывали в КГБ из-за ввоза в СССР запрещенной литературы.

Исторический процесс: 55 лет процессу над Бродским

А кто это признал, что Вы поэт? Кто причислил Вас к поэтам?

Сразу после школы Бродский успел поработать в разных местах: фрезеровщиком на заводе, помощником в морге, в геологических партиях. В штате Бродский не работал нигде с 1962 года (следует из документов обвинения).

В ноябре 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» выходит статья «Окололитературный трутень», где приводятся якобы цитаты Бродского, а самого его авторы статьи ругают за «паразитический образ жизни». «Подготовка почвы» продолжилась публикацией писем читателей газеты, возмущенных поэтом. Всего за два года до этого, в 1961 году, Президиум Верховного Совета РСФСР издает указ, который в народе называется «О тунеядцах», к 1964 году (год, когда судили Бродского) по нему сослали 37 000 человек.

..И всходит солнце, и смотрит слепо,

И лучами сонные избы косит.

И тракторы возносятся, как птицы, в небо

И плугами к солнцу поля возносят.

Это рабочее утро. Утро Народа!

Трудовое утро с улыбкой древней.

Как в великую реку, глядит на людей Природа

И встаёт, отражаясь, от сна с деревней.

1965 г. И. Бродский (написано в ссылке)

Документов с самого процесса нет, так как это было «обычное» административное дело, но сохранилась известная запись Фриды Вигдоровой (она была журналистом и правозащитником). «Бродский систематически не выполняет обязанностей советского человека по производству материальных ценностей и личной обеспеченности, что видно из частой перемены работы. Предупреждался органами МГВ в 1961 году и в 1962 – милицией. Обещал поступить на постоянную работу, но выводов не сделал, продолжал не работать, писал и читал на вечерах свои упадочнические стихи. Из справки Комиссии по работе с молодыми писателями видно, что Бродский не является поэтом. Его осудили читатели газеты «Вечерний Ленинград». Поэтому суд применяет Указ от 4/П. 1961 года: сослать Бродского в отдаленные местности сроком на пять лет с применением обязательного труда», – записала Вигдорова о приговоре.

Судья: А какая Ваша специальность?

Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что Вы поэт? Кто причислил Вас к поэтам?

Бродский: Никто (без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?

Ольга Эдельман, кандидат исторических наук, ведущий специалист Государственного архива РФ, рассказывала изданию «Арзамас»: «Нам удалось обнаружить дело о Бродском в том месте, где его быть не должно: в архивном фонде отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности, или, как говорится в просторечии, в фонде отдела по спецделам прокуратуры СССР. То есть в высшей прокуратуре союзного уровня», – объясняла она. То есть дело имело прямой политический подтекст. Но у Бродского было достаточно защитников из числа советской и зарубежной интеллигенции.

Заведующий отделом административных органов ЦК КПСС Николай Миронов еще до вынесения приговора пишет генеральному прокурору Роману Руденко, что в Ленинграде происходит беззаконие в отношении Бродского. Прокуратура назначает проверку в Ленинграде, по ее итогам заключают: приговор вынесен верно. Тогда Миронов приносит в Генпрокуратуру записку о том, что писатели просят пересмотреть дело Бродского. Примерно в то же время пленум ЦК КПСС снимает Никиту Хрущева с должности. «Координировал заговор против Хрущева как раз Николай Романович Миронов, то есть в первых числах октября он был, вообще-то, очень занят и теоретически ему должно было быть не до Бродского. Я полагаю, что стремление пересмотреть дело Бродского каким-то образом было связано с подготовкой пленума ЦК КПСС, на котором должны были снять Хрущева. Видимо, это был способ заставить нервничать ленинградское партийное руководство, способ давления на них, чтобы они на пленуме проголосовали правильно», – предполагает Эдельман. Сложилось так, что сразу после пленума, на котором сняли Хрущева, Миронов погибает в авиакатастрофе, но толчок, для того чтобы Бродского освободили, был дан (подробнее об этом в видео-лекции «Арзамаса»).

В ссылке Бродский пробыл гораздо меньше, чем было назначено, всего полтора года. Освободили его в сентябре 1965 года. Ссылку он проводил в деревне Норенской Архангельской области, там он был рабочим в совхозе «Даниловский», там же он пишет стихи, некоторые (например, «Тракторы на рассвете») публикуются в местной газете. После возвращения в Ленинград он проработает в России еще около семи лет, после чего вынужденно мигрирует в США, где проведет остаток жизни.

Тунеядцы, бездельники, паразиты

В зачатке СССР лежало особое отношение к трудящимся. Так, в Конституции РСФСР 1918 года были закреплены «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Говорилось следующее: люди, живущие на нетрудовые доходы, и те, кто использует наемный труд, лишены политических прав. Дальше этот принцип был закреплен в Конституции СССР (1936 год), он звучал известным тезисом «Кто не работает, тот не ест».

Ст. 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу «Кто не работает, тот не ест».

В СССР осуществляется принцип социализма: «От каждого по его способности, каждому – по его труду».

С 1951 года Совет министров принимает постановление «О мерах ликвидации нищенства», а Верховный Совет – указ «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами». Но работали эти документы неэффективно: к 1954 году из 150 000 нищенствующих в РСФСР осуждены были около 1339 человек (менее 1%).

Спустя 10 лет, 4 мая 1961 года, Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Именно по нему привлекли к ответственности Бродского. В Уголовном кодексе (1960 года) существовала ст. 209 («Занятие бродяжничеством или попрошайничеством либо ведение иного паразитического образа жизни»), наказывали за это лишением свободы на срок от одного года до двух лет или исправительными работами на тот же срок. Из УК ответственность за тунеядство существовала до 1991 года.

В современной России политические партии несколько раз предлагали ввести налог на тунеядство, но инициативу не поддерживали. До недавнего времени среди бывших стран-участниц СССР существовал так называемый налог на тунеядство в Белоруссии, но 25 января 2018 года Александр Лукашенко подписал декрет, который отменяет такие платежи.

Подготовлено по материалам «Арзамаса», «Полит.ру» и сборнику научных статей «Советский Дальний Восток в сталинскую и постсталинскую эпохи».

«Кто сказал “а”»: выезд Иосифа Бродского из СССР

Глеб Морев реконструирует ключевой эпизод биографии поэта

Человек в аэропорту

События шли не по его сценарию.

Звонок полковника Пушкарева

Случившееся за последний месяц выглядело настолько удивительным, что Бродский счел нужным специально запротоколировать последовательность событий и разговоров в тексте, написанном им за несколько дней до отъезда и тогда же переданном на хранение его другу Рамунасу Катилюсу.

10 мая с.г. в 11 утра раздался телефонный звонок. Мужской голос спрашивал И.А. Бродского. «Кто говорит?» — сказал я. «Это из ОВИРа». — «Я вас слушаю». — «Ну вот, теперь вы знаете, откуда говорят. Не могли бы вы зайти к нам сегодня в удобное для вас время?» — «К кому?» — «Моя фамилия Пушкарев». — «Мог бы — часов в шесть вечера». — «Когда придете, обратитесь к референту, вас проведут ко мне». «А где это находится?» — «Желябова, 29».

В шесть часов я был в кабинете Пушкарева. В нем находились еще двое — мужчина и женщина. «Погоди, — сказал Пушкарев мужчине. — Сейчас разберусь вот с этим. Потом поговорим». Мужчина вышел, женщина осталась.

— Так вы собираетесь ехать в Израиль?

— Нет. С чего вы это взяли?

— Но вы же получали вызов?

— Да. Полгода назад. Даже целых два.

— Почему вы их не реализовали?

— К тому слишком много причин.

— Перечислять все будет слишком долго.

— Например: я — русский литератор.

— Может, вы сомневались, что вам разрешат выезд.

— И это тоже. Хотя это далеко не первая и далеко не последняя из причин.

— А мы вот тут получаем письма от лиц, приславших вам вызов, которые прислали вам вызов [sic!]. Они считают, что мы вам чиним препятствия, и взывают к нашей гуманности. Что мы должны им ответить?

— То, что я сказал. Или все, что хотите.

— Ну вот что, Бродский. Мы предлагаем вам немедленно подать все бумаги в трехдневный срок. Мы выделяем вам человека, который будет заниматься вашим делом. Если вы подадите бумаги к пятнице (разговор происходит в среду вечером), мы быстро дадим вам ответ. Впоследствии у нас наступит горячий период. То есть отпуска и проч.

После этих слов я не то чтобы лишился дара речи, но некоторое время молчал. Потом сказал: «Да. Согласен». «Отлично, — сказал Пушкарев (по возрасту, повадке и качеству ткани — полковник, не ниже). — Мы выделяем вам специального человека, к рый будет заниматься вашими делами» (жест в сторону женщины). «Сейчас она даст вам все необходимые анкеты и проч. Если у вас возникнут затруднения, дайте наш телефон».

Затруднений не возникло. С П в течение 15 минут выдал мне характеристику (которой я добивался раньше 6 месяцев, чтобы поехать в ЧССР и Польшу). Характеристика оказалась замечательной. С такой характеристикой надо идти в мавзолей ложиться, а не в Израиль ехать. Так же было и со всеми остальными бумагами. 12 я их сдал. 18 в два часа дня раздался звонок, дама из ОВИРа сообщила, что разрешение на мой выезд получено. На сборы давалось 14 дней. Я добился 18.

23 или 25 апреля поэт Лефтушенко рассказывал поэту Еврейну, что во время беседы с большими начальниками по своем возвращении из Америки, когда он будто бы поминал меня среди прочих поэтов, к которым плохо относятся, ему было сказано: «А с ним вопрос решен, разве вы не знаете. Он же подал ходатайство о выезде в Жидостан, и выезд ему разрешен. Так что сейчас он либо уже уехал, либо уезжает. Он уже вне нашей юрисдикции».

Так кто же на самом деле сказал «а»?

«Обстоятельства более сильные, чем инстинкт самосохранения»

На фоне все увеличивавшегося — при минимальной квоте — числа отказов на выезд из СССР и стремительно растущего после победы Израиля в Шестидневной войне национального самосознания среди советских евреев разворачивается настоящая борьба за эмиграцию в Израиль. Ее самый радикальный эпизод — ленинградское «самолетное дело» — был отлично известен Бродскому.

В декабре 1970 года судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда приговорила к смертной казни Марка Дымшица и Эдуарда Кузнецова [10] — двух из одиннадцати подсудимых, планировавших угнать небольшой пассажирский самолет рейса Ленинград—Приозерск в Швецию, организовать там пресс-конференцию и рассказать миру о дискриминации евреев в СССР и их готовности пойти на «смертельный риск ради выезда в Израиль». Другие участники «операции “Свадьба”», как именовали между собой проект угона организаторы, были приговорены к длительным срокам — от 15 до 4 лет заключения. Приговор вызвал широчайший резонанс во всем мире — и мощную кампанию общественного протеста, в которую включились и иностранные лидеры, включая Голду Меир и Ричарда Никсона.

Проходивший в здании Ленинградского городского суда на Фонтанке процесс над «самолетчиками» освещался и в советских медиа. Информация о смертном приговоре участникам «операции “Свадьба”» не могла пройти мимо Бродского. По причинам биографического характера не могла она и оставить его равнодушным.

В своей хронике трудов и дней Бродского Валентина Полухина приводит начало этого письма:

Уважаемый Леонид Ильич!

Письмо Брежневу помимо драматического контекста, обусловленного искусственно сдерживаемой Советским государством эмиграцией евреев в Израиль, связано с несколькими важнейшими собственно литературными проблемами — самоощущением поэта и его поисками своего места в пушкинской традиции апелляции к власти в призыве «милости к падшим» и, шире, прямой коммуникации с «Левиафаном» на равных.

30 декабря в результате рассмотрения кассационных жалоб смертные приговоры Дымшицу и Кузнецову были заменены на 15-летние сроки; письмо Бродского осталось неотправленным.

«Такого не бывает»

К 1972 году — отчасти под влиянием скандала с «самолетным делом», отчасти под давлением международной общественности — советские власти сняли установленные в 1970 году ограничения, и количество выезжающих резко выросло, хотя и не сравнялось с числом желающих выехать. В 1971 году СССР покинули 13 704 человека. В 1972 году это число увеличилось до 29 816 человек.

Формально процесс эмиграции из СССР осуществлялся в рамках «воссоединения семей». Подать прошение о выезде в Израиль мог только человек, имеющий на руках так называемый вызов — нотариально заверенное заявление израильских родственников, в котором они просили компетентные советские органы разрешить имяреку выезд из СССР, и разрешение на въезд от Министерства иностранных дел Израиля. К началу 1970-х годов Израиль наладил автоматическую рассылку таких вызовов по адресам евреев в СССР — соответствующие бумаги от реальных и мнимых родственников получали многие. В разговоре с «полковником Пушкаревым» из ОВИРа Бродский совершенно справедливо упомянул о том, что с начала 1972 года получил два вызова из Израиля — от неких Яакова Иври (которым он и решит воспользоваться при выезде) и Моисея Бродского (который остался в его ленинградском архиве).

Получившего вызов и решившего добиваться выезда ждала бюрократическая процедура, начинавшаяся с посещения Отдела виз и регистраций (ОВИРа) при МВД СССР и получения там анкет. Вслед за этим ходатайствовавший о выезде должен был собрать массу сопутствующих документов (характеристика и справка с работы, разрешения от родственников и бывших супругов, заверенные по месту их работы, и пр.).

На фоне стремившегося к нулю количества получивших разрешение на выезд из Ленинграда в Израиль в 1968—1971 годах (несколько десятков из почти 163 тысяч ленинградских евреев [21] ) и разработанной властями схемы, призванной максимально затруднить процесс эмиграции, инициатива ОВИРа, предложившего свои услуги Бродскому, была беспрецедентной. Поэт был абсолютно точен в своих ощущениях после телефонного звонка Пушкарева: такого ни с кем не бывало.

«Хана перемещеньям!»

«Потом возникла венецианка. Стало казаться, что город [Венеция] понемногу вползает в фокус. Он был черно-белым, как и пристало выходцу из литературы или зимы; аристократический, темноватый, холодный, плохо освещенный, где слышен струнный гул Вивальди и Керубини на заднем плане, где вместо облаков женская плоть в драпировках от Беллини / Тьеполо / Тициана. И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палаццо, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол », — спустя почти двадцать лет Бродский вспоминает свои ощущения от знакомства с европейской культурой и ее живыми представителями — в основном это были посещавшие СССР по обмену слависты. К концу 1960-х годов ощущение создаваемого непроницаемыми для него границами СССР — «родной империи» — вакуума нарастает до критического уровня.

Поэзия Бродского становится к этому времени объектом все ширящегося международного признания — начиная с 1966 года книги его стихов выходят в переводах в ФРГ, Франции, Англии, Израиле, Югославии; в США с 1969 года готовится к изданию сборник избранных стихотворений с предисловием Одена. Бродский постоянно публикуется в переводных антологиях советской поэзии, выходящих на Западе и даже в странах социалистического лагеря — Польше, Чехословакии. Получает приглашения на международные фестивали поэзии в Лондоне (1968, 1970) и в итальянском Сполето (1969), от коллег в Польше (1971) и Чехословакии (1971, 1972).

Однако все попытки Бродского воспользоваться этими приглашениями были неудачными.

Из чугуна

он был изваян, точно пахана

движений голос произнес: «Хана

перемещеньям!» — и с того конца

земли поддакнули звон бубенца

с куском свинца.

Податливая внешне даль,

творя пред ним свою горизонталь,

во мгле синела, обнажая сталь.

И ощутил я, как сапог — дресва,

как марширующий раз-два,

тоску родства.

Поди, и он

здесь подставлял скулу под аквилон,

прикидывая, как убраться вон,

в такую же — кто знает — рань,

и тоже чувствовал, что дело дрянь,

куда ни глянь.

И он, видать,

здесь ждал того, чего нельзя не ждать

от жизни: воли. Эту благодать,

волнам доступную, бог русских нив

сокрыл от нас, всем прочим осенив,

зане — ревнив.

Эти же мотивы обреченной неподвижности формируют такой программный текст Бродского, как «Конец прекрасной эпохи» (1969):

То ли карту Европы украли агенты властей,

то ль пятерка шестых остающихся в мире частей

чересчур далека. То ли некая добрая фея

надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу.

Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу —

да чешу котофея.

То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом,

то ли дернуть отсюдова по морю новым Христом.

Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза,

паровоз с кораблем — все равно не сгоришь от стыда:

как и челн на воде, не оставит на рельсах следа

колесо паровоза.

Единственной «дырой» в советском законодательстве, позволявшей на рубеже 1970-х надеяться на получение легальной возможности пересечения границ в обе стороны, было заключение брака с подданным другого государства.

Семейный кодекс

Отношение советских властей к бракам граждан СССР с иностранцами начиная с 1930-х годов было подозрительным. Стремление к тотальному контролю за жизнью людей не могло не коснуться такой существенной сферы, как семья. В 1934 году работа регистрирующих браки отделов гражданского состояния была прямо подчинена НКВД. Многочисленные случаи браков между советскими женщинами и иностранцами (особенно из стран — союзниц СССР по антигитлеровской коалиции) в ходе и в первые годы после Второй мировой войны привели к принятию 15 февраля 1947 года указа «О запрещении браков советских граждан с иностранцами». В ноябре 1953 года, после смерти Сталина, указ был отменен, но подобная практика оставалась фактически криминализированной, осуждалась «советской общественностью» и находилась в зоне подозрительности и юридической неопределенности.

Повторимся: по сути, для обычного гражданина СССР, не входившего в состав номенклатуры и/или не связанного с командировками за границу по службе, это был единственный шанс увидеть мир, не теряя возможности сохранить гражданство — то есть вернуться домой.

Шанс этот оставался достаточно формальным: в Советском Союзе право супругов-иностранцев жить по месту жительства друг друга никак не было закреплено. Только в 1975 году СССР присоединится к международному договору, обязывающему государство предоставить мужу или жене право жительства в стране любого из них. Это, в свою очередь, вызовет резкий рост числа браков с иностранцами, что впоследствии приведет, в частности, к секретной докладной записке председателя КГБ В. Федорчука в ЦК КПСС «О браках деятелей советской культуры с иностранцами из капиталистических государств» (1982), обращающей внимание на подобную практику как на угрожающую безопасности государства.

Тем не менее перед глазами Бродского — в близком и относительно близком ему кругу — были примеры успешной реализации права на брак с иностранцем.

В 1967 году, до принятия нового Семейного кодекса, его знакомая Диана (Ляля) Абаева, сотрудница Института востоковедения, вышла замуж за британского слависта и переводчика Алана Майерса и переехала в Лондон. 1 декабря 1970 года в московском Дворце бракосочетаний № 1 (одном из немногих советских загсов, в которых была разрешена регистрация браков с иностранцами) поженились Марина Влади и Владимир Высоцкий. С этого момента Высоцкий, чье песенное творчество было тогда полностью неподцензурным и подвергалось в советской печати резкой критике, получил возможность частых (до нескольких раз в год) поездок за границу.

Между этими событиями и сам Бродский предпринял попытку жениться на иностранке.

В 1970 году Бродский посвятил Фейт Вигзелл стихи «Aqua vita nuova» и «Пенье без музыки»:

Когда ты вспомнишь обо мне

в краю чужом — хоть эта фраза

всего лишь вымысел, а не

пророчество, о чем для глаза,

вооруженного слезой,

не может быть и речи: даты

из омута такой лесой

не вытащишь — итак, когда ты

за тридевять земель и за

морями, в форме эпилога

(хоть повторяю, что слеза,

за исключением былого,

все уменьшает) обо мне

вспомянешь все-таки в то Лето

Господне и вздохнешь — о не

вздыхай! — обозревая это

количество морей, полей,

разбросанных меж нами, ты не

заметишь, что толпу нулей

возглавила сама. В гордыне

твоей иль в слепоте моей

все дело, или в том, что рано

об этом говорить, но ей-

же Богу, мне сегодня странно,

что, будучи кругом в долгу,

поскольку ограждал так плохо

тебя от худших бед, могу

от этого избавить вздоха.

В дальнейшем, после отъезда Бродского, они много раз виделись на Западе и поддерживали дружеские отношения.

Возможность выбирать

Добро и Зло суть два кремня,

и я себя подвергну риску,

но я скажу: союз их искру

рождает на предмет огня.

Огонь же — рвется от земли,

от Зла, Добра и прочей швали,

почти всегда по вертикали,

как это мы узнать могли.

Я не скажу, что это — цель.

Еще сравнят с воздушным шаром.

Но нынче я охвачен жаром!

Мне сильно хочется отсель!

Здесь существенно то, что невольное затворничество в пределах СССР, пусть и облагороженное печальными «пушкинианскими» параллелями («тоска родства»), остается для Бродского единственной помехой к завершению обустройства своеобразной социокультурной ниши, над созданием которой он сознательно трудится с конца 1960-х. Ее основное качество — независимость от государства.

Как это ни покажется странным, во многом работа Бродского по формированию своей независимой ниши была успешной.

Волею судеб, я — русский поэт. И, как таковой, я имею право требовать в издательских делах — соблюдения литературных норм, а к себе лично — уважения. Литературный труд является единственным источником моего существования и основным содержанием жизни. Занимаясь им на протяжении 10 лет, я, полагаю, имею основания достаточно трезво судить о качестве своей работы. Я убежден, что все, что я делал и делаю, служит и послужит к пользе и славе русской культуры. Не думай я так, я бы не брался за перо вовсе. Поэтому я не желаю ставить судьбу своих произведений в зависимость от чьих бы то ни было амбиций и настаиваю на установлении между мной и публикой отношений, лишенных какого-либо посредничества, а именно: отношений между автором и его читателями.

Я хочу напомнить, что своей репутацией человека подозрительного образа мыслей я обязан людям и обстоятельствам, к литературе отношения не имеющим. И продолжающееся положение, при котором мои произведения, не будучи опубликованными, подвергаются заглазному охаиванию, а сам я — публичным поношениям, считаю и вредным, и оскорбительным. Мои книги выходят во многих странах мира, а в отечестве разнообразные лица и инстанции, преследуя неведомые мне цели, превращают меня в литературное пугало. Появление своих произведений за рубежом поэтому считать идеологической диверсией врагов моей родины я отказываюсь. Гораздо более вредным и нетерпимым является искусственное замалчивание чьего-либо творчества, ибо это создает удушливую обстановку подпольщины и скандала. Чем дольше существует такое положение, тем труднее от него избавиться не только его жертвам, но и его создателям.

Я не знаю и не желаю знать, какие именно эмоции вызывает мое имя у руководства Лен. отд. издательства Советский Писатель — мистический или просто шкурный страх; но во имя здравого смысла, во имя той пользы, которую, я уверен, принесут читателю поэзии мои произведения, во имя, наконец, добрых нравов литературы, я настаиваю на том, чтобы с существующим положением было покончено. Ответственность, лежащая на издателях, совершенно ничтожна по сравнению с той, которую берет на себя автор; ибо ему приходится отчитываться не перед Горлитом, а перед народом и перед настоящим и будущим временем.

Ответом Бродскому был окончательный отказ в публикации книги осенью 1968 года. Идея об «установлении между [поэтом] и публикой отношений, лишенных какого-либо посредничества» — то есть исключающих государственную цензуру — была утопической.

Одновременно у него налаживается прямой контакт с зарубежным издателем (Карлом Проффером); его международное признание как поэта растет (в июне 1971 года он принят в качестве члена-корреспондента в Баварскую академию изящных искусств [47] ). Будучи фактически неизвестным советскому читателю, он попадает в «обойму» упоминаемых на Западе (и даже в соцстранах) важнейших советских авторов. В 1968 году Бродский дает в Ленинграде свое первое киноинтервью — в качестве одного из героев снятого западногерманским режиссером Уве Бранднером по сценарию Генриха Бёлля документального фильма о Петербурге Достоевского.

Идеология персональной независимости, не ограничиваясь государством, распространяется и на общественную сферу, где Бродский занимает позицию, резко дистанцированную от всякой политической активности, связанной с диссидентством. «Обособленность» Бродского (если пользоваться словом самого поэта [48] ) усиливает ее контраст со все растущей прямой вовлеченностью в политику его московских коллег (Солженицын, Галич, Владимир Максимов, Лидия Чуковская, Копелев из членов СП [49] ; Галансков, Горбаневская — из неофициальных авторов). Это позволяет, как кажется, избегать угрозы репрессий со стороны КГБ. Единственным рычагом, с помощью которого государство может определять его повседневную жизненную траекторию, остается общий для всех советских граждан запрет на перемещение через границу. Ради разрушения этого рычага Бродский готов на многое.

Студентка Y

26 апреля 1972 года семья Проффер — Карл, Эллендея и дети — приехала в Советский Союз. За год до этого, весной 1971 года, Профферы основали в США издательство Ardis, целью которого стала публикация русской модернистской и советской неподцензурной литературы. По рекомендации Н.Я. Мандельштам Профферы еще в 1969 году познакомились с Бродским, сразу оценив масштаб его дара. Помимо всего, между ними быстро установились прочные дружеские отношения. Бродский стал главным автором вышедшего в Ardis осенью 1971 года ежеквартальника Russian Literature Triquarterly. Его первый номер включал огромную подборку текстов Бродского — на русском и в переводе на английский, сопровожденных фотопортретом автора работы Льва Полякова. Вечером 9 мая Профферы прибыли в Ленинград и утром 10-го с авторскими экземплярами и оттисками из RLT [50] были в квартире Бродского на улице Пестеля.

В изложении самой Аншютц [56] события, происходившие на рубеже 1971—1972 годов, развивались следующим образом:

«. мы влюбились, и он на клочке бумаги предложил жениться на мне. Я ответила: “Да”… Был консул, американский консул в Ленинграде. Первый консул со времен революции в то время [речь идет о Калвере Глейстине, генконсуле США в Ленинграде в 1970—1974 годах]. Я к нему зашла [в гостиницу “Астория”, где до официального открытия консульства в мае 1972 года располагался консульский офис] и писала опять на бумаге, что мы с Бродским намерены жениться, и что мне делать? И он сказал, что я должна обратиться к консулу в Москве. Я к нему пошла и опять на куске бумаги все изъяснила, и он сказал: “Русские очень этноцентричны, брак кончится плохо. Я вам не советую это делать”. Консул в Москве не отказывался, он просто хотел предостеречь меня. И он сказал, что я должна прийти к нему накануне, непосредственно перед тем, как сесть в поезд в Ленинград. И, сойдя с поезда, я должна немедленно заехать к Бродскому, с ним отправиться во Дворец бракосочетания, потому что консул надеялся, что мы таким образом сможем получить дату на регистрацию брака до того, как власти это запретят. И так и получилось. Там была очень любезная женщина, которая нам содействовала, дала дату, и, разумеется, через несколько дней отменили эту дату, и мы не могли добиться новой даты. Однажды американский консул в Ленинграде пригласил нас на ужин в “Асторию”. Это был как бы жест одобрения наших планов. Нам потом пришлось просто ждать, и мы даже не знали, чего мы ждем. [Новая] дата, вероятно, была 10 мая, потому что именно в тот день Бродского вызвали в ОВИР. Я с ним была, я ждала его на улице. Он вышел в слезах. Он сказал, что это КГБ».

Родственники со стороны невесты

И Бродский, и Аншютц, несомненно, понимали, что процесс регистрации интернациональных браков находится под контролем КГБ, — отсюда те меры предосторожности (стремление избежать прослушки, оперативность действий), которые они предприняли с целью не позволить органам госбезопасности узнать об их плане раньше времени. Они были готовы и к тому, что государство сделает все возможное, чтобы затруднить процедуру оформления их брака: на этот счет в загсах существовали многочисленные внутренние инструкции, позволявшие до бесконечности затягивать процесс оформления — в основном за счет требования дополнительных справок и документов. Более того, они уже начали борьбу за свой брак: после отмены назначенной в загсе даты регистрации Бродский, по информации его отца Александра Ивановича, переданной 20 мая Томасу Венцлове, обратился в Верховный Совет СССР (или РСФСР) с письмом о нарушении своих прав.

Можно, однако, с уверенностью сказать, что ни тот, ни другая не ожидали такой реакции, какая последовала в виде телефонного звонка Пушкарева из ОВИРа утром 10 мая.

По каким-то причинам ни один из этих сценариев в данном случае не представлялся КГБ удобным.

Ответ, как ни удивительно, находится в биографии потенциальной невесты Бродского.

Кэрол Аншютц — одна из четырех дочерей Норберта Ли Аншютца (Norbert Lee Anschuetz; 1915—2003 [60] ). В период ее стажировки в Ленинграде он занимал пост представителя Ситибанка в Нью-Йорке по международным связям. Тем не менее отнюдь не его заметное положение в интернациональном бизнес-сообществе (в дальнейшем он станет вице-президентом Ситибанка, а с 1984 года — президентом Trans World Transactions, Inc.) явилось фактором, сыгравшим определяющую роль в истории несостоявшегося замужества его дочери. Подполковник армии США, с 1946 по 1968 год Норберт Аншютц был сотрудником Госдепартамента США, сделав в этом учреждении выдающуюся карьеру. Став офицером 1-го класса в 40 лет, в возрасте 55 лет он ушел в отставку с позиции второго человека (minister-counselor) в одном из важнейших американских посольств — в Греции, где он работал с 1964 года (в 1967 году он стал почетным гражданином Афин). В начале 1950-х Аншютц работал в Греции, потом был переведен в Юго-Восточную Азию (1954—1956), затем в Египет (1956—1962). Во время Карибского кризиса работал заместителем посла в Париже (1962—1964). В обширном интервью, которое Аншютц дал в начале 1990-х в рамках проекта по устной истории американской дипломатии, он подробно рассказывает о специфике своей службы. Для нас тут существенно одно: с конца 1940-х годов Норберт Аншютц был активно вовлечен в деятельность по противостоянию СССР и советскому влиянию в любом из тех регионов, в которых он находился. Аншютц был высокопоставленным сотрудником Госдепа, но дополнительное понимание специфики его службы дает такое, например, признание интервьюеру: «На протяжении всей моей карьеры я имел отличные отношения с ЦРУ и его представителями». Для того чтобы читатель понял уровень коммуникаций Аншютца, приведем фрагмент, касающийся его перехода из Госдепартамента в Ситибанк: «. я встретил Джорджа Мура, главу Ситибанка и провел с ним уикенд на яхте [президента Египта] Насера. Я помню, что был в Новом Орлеане, когда моя жена позвонила и сказала: “[миллиардер Аристотель] Онассис хочет, чтобы ты ему позвонил”. Я позвонил, и он сказал мне: “Свяжись с Джорджем Муром, он хочет дать тебе работу”».

Вне всякого сомнения, советские спецслужбы, узнав о матримониальных планах Бродского и Кэрол Аншютц, немедленно получили самое ясное представление о том, кто может стать тестем такого проблемного для них персонажа, как Иосиф Бродский.

Ситуация в каком-то смысле напоминала ситуацию 1963—1964 годов, когда КГБ принял решение избавиться от неподконтрольного ему молодого поэта, стремительно становящегося центром общественного притяжения, путем высылки его из Ленинграда на север, применив к нему статью Административного кодекса о тунеядстве. Разница заключалась лишь в том, что спустя восемь лет гэбисты решили действовать в другом направлении — западном.

Для поэта, резонно полагавшего, что в преддверии визита Никсона отказ в браке с американкой из семьи, имеющей связи на самом высоком политическом уровне, маловероятен, ответ КГБ был настоящим «ударом сбоку» — оттуда, откуда он его никак не ожидал.

Разговор на Лубянке

Решение по Бродскому было принято в Москве, видимо, в середине апреля 1972 года. По случайному стечению обстоятельств раньше всех его знакомых об этом узнал Евгений Евтушенко.

29 апреля Томас Венцлова, находясь в Москве, записал в дневник: «Эра [Коробова] встретила Рейна. Тот вчера видел Евтушенко, только что вернувшегося из Америки (таможенники раздели его догола и шмонали, как [польского писателя Виктора] Ворошильского [62] ). Евт заявил: “Дела Бродского в порядке — он сможет уехать”». Узнав о распространяемой Евгением Рейном со слов Евтушенко скупой информации, Бродский, не имеющий к тому времени никаких сигналов из ленинградского загса, куда (по-видимому, в начале марта) ими с Кэрол было подано заявление о браке, и уже направивший по этому поводу жалобу в Верховный Совет, логично счел все это слухами. 5 мая Венцлова звонит Бродскому в Ленинград и пытается конспиративно изложить рассказ Рейна. «Услышав мои намеки, он расхохотался: “У меня нет никаких дел, и поэтому они не могут быть в порядке. Сижу и честно зарабатываю свою пайку, переводя рабби Тагора — дерьмо отменное”. Рейн, конечно, мог и приврать. Евтушенко — тоже», — заключает Венцлова.

В данном случае, однако, не врали ни тот, ни другой.

Есть два свидетельства о разговоре, состоявшемся у Евтушенко в кабинете Бобкова. Одно — это рассказ Бродского о встрече с Евтушенко в Москве в мае 1972 года, записанный в начале 1980-х Соломоном Волковым, второе — рассказ самого Евтушенко тому же Волкову в 2012 году. Сопоставление этих документов позволяет сделать ряд любопытных выводов.

По словам Бродского, в конце мая 1972 года, когда он по визовым делам был в Москве, ему позвонил приятель (видимо, тот же Евгений Рейн) и сказал, что с ним хочет встретиться Евтушенко. Бродский приехал к Евтушенко домой, в высотку на Котельнической набережной, и тот изложил ему канву своего разговора в КГБ.

— Иосиф, слушай меня внимательно. В конце апреля я вернулся из Соединенных Штатов… И в аэропорту Шереметьево таможенники у меня арестовали багаж!

— А в Канаде в меня бросали тухлыми яйцами националисты! (Ну все как полагается — опера!)

— А в Шереметьеве у меня арестовали багаж! Меня все это вывело из себя, и я позвонил своему другу которого я знал давно, еще с Хельсинкского фестиваля молодежи.

Я про себя вычисляю, что это Андропов, естественно, но вслух этого не говорю, а спрашиваю:

— Я тебе этого сказать не могу!

— Ну ладно, продолжай.

И Евтушенко продолжает: «Я этому человеку говорю, что в Канаде меня украинские националисты сбрасывали со сцены! Я возвращаюсь домой — дома у меня арестовывают багаж! Я поэт! Существо ранимое, впечатлительное! Я могу что-нибудь такое написать — потом не оберешься хлопот! И вообще… нам надо повидаться! И этот человек мне говорит: ну приезжай! Я приезжаю к нему и говорю, что я существо ранимое и т.д. И этот человек обещает мне, что мой багаж будет освобожден. И тут, находясь у него в кабинете, я подумал, что раз уж я здесь разговариваю с ним о своих делах, то почему бы мне не поговорить о делах других людей?» И Евтушенко якобы говорит этому человеку:

— И вообще, как вы обращаетесь с поэтами!

— Ну вот, например, Бродский…

— Меня в Штатах спрашивали, что с ним происходит…

— А чего вы волнуетесь? Бродский давным-давно подал заявление на выезд в Израиль, мы дали ему разрешение. И он сейчас либо в Израиле, либо по дороге туда. Во всяком случае, он уже вне нашей юрисдикции…

И, слыша таковые слова, Евтушенко будто бы восклицает: «Е∗ вашу мать!» Что является дополнительной ложью, потому что уж чего-чего, а в кабинете большого начальника он материться не стал бы. Ну, на это мне тоже плевать… Теперь слушайте, Соломон, внимательно, поскольку наступает то, что называется, мягко говоря, непоследовательностью. Евтушенко якобы говорит Андропову:

— Коли вы уж приняли такое решение, то я прошу вас, поскольку он поэт, а следовательно, существо ранимое, впечатлительное — а я знаю, как вы обращаетесь с бедными евреями…

(Что уж полное вранье! То есть этого он не мог бы сказать!)

— …я прошу вас — постарайтесь избавить Бродского от бюрократической волокиты и всяких неприятностей, сопряженных с выездом.

И будто бы этот человек ему пообещал об этом позаботиться. Что, в общем, является абсолютным, полным бредом! Потому что если Андропов сказал Евтуху, что я по дороге в Израиль или уже в Израиле и, следовательно, не в их юрисдикции, то это значит, что дело уже сделано. И для просьб время прошло. И никаких советов Андропову давать уже не надо — уже поздно, да? Тем не менее я это все выслушиваю, не моргнув глазом. И говорю:

И он подходит ко мне и собирается поцеловать. Тут я говорю:

— Нет, Женя. За информацию — спасибо, а вот с этим, знаешь, не надо, обойдемся без этого.

И ухожу. Но чего я понимаю? Что когда Евтушенко вернулся из поездки по Штатам, то его вызвали в КГБ в качестве референта по моему вопросу. И он изложил им свои соображения. И я от всей души надеюсь, что он действительно посоветовал им упростить процедуру. И я надеюсь, что моя высылка произошла не по его инициативе. Надеюсь, что это не ему пришло в голову. Потому что в качестве консультанта — он, конечно, там был. Но вот чего я не понимаю — то есть понимаю, но по-человечески все-таки не понимаю — это почему Евтушенко мне не дал знать обо всем тотчас? Поскольку знать-то он мне мог дать обо всем уже в конце апреля. Но, видимо, его попросили мне об этом не говорить.

Как мы видим, настрой Бродского, априори воспринимающего все слова Евтушенко с недоверием, в лучшем случае с иронией, не оправдан. Евтушенко не врал, упоминая об инциденте с украинскими националистами, — он действительно имел место во время чтений в городе Сент-Пол в Миннесоте. Отказавшись по понятным причинам назвать имя своего куратора в КГБ с 1958 года Филиппа Бобкова (Бродский из-за неадекватного представления о своем статусе, на что еще годом ранее обращала внимание Эллендея Проффер, принял его за председателя КГБ Андропова), Евтушенко тем не менее говорит Бродскому чистую правду: Бобков сопровождал поэта во время поездки на VIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки в 1962 году; по просьбе Бобкова Евтушенко написал там стихотворение «Сопливый фашизм». В аэропорту у него действительно были изъяты 124 книги, признанные таможенниками антисоветскими. Наконец, знакомство с изложением тех же событий самим Евтушенко позволяет подтвердить подлинность других деталей, искаженных памятью Бродского.

Вот что рассказывал Евтушенко Соломону Волкову:

Как видим, свое место находит запомнившаяся Бродскому, но неверно приписанная им Евтушенко брань Бобкова. Сведения о председателе Ленинградского отделения СП РСФСР в 1971—1973 годах Олеге Шестинском и его попытках наладить сотрудничество Бродского с Союзом писателей подтверждает в своих разговорах с Волковым сам Бродский. Информация о звонке Евтушенко Рейну с изложением произошедшего получает подтверждение в синхронных событиям записях Томаса Венцловы. Наконец, упоминание об угоне самолета показывает хорошее знакомство Бобкова с досье Бродского, сформированным к этому времени в КГБ.

Но самым интересным представляется развернутое изложение Евтушенко реплик Бобкова — с учетом того, что Евтушенко не мог быть в курсе ленинградской истории Бродского с загсом, а ни Бобков, ни Бродский — каждый по своим причинам — не спешили посвящать его в нее. Бобков — потому что не мог раскрывать Евтушенко подробности, добытые в результате оперативной деятельности, а Бродский — потому что вообще никогда и нигде не говорил посторонним об этой детали своей частной биографии.

Память Евтушенко сохранила следующую ключевую реплику Бобкова: «И вообще давайте бросим на эту тему говорить, потому что он опять написал письмо в Америку и сказал, что хочет уехать, и мы приняли решение, чтоб он уехал, — уже надоел всем. » Так как никакого «письма в Америку» с объявлением о желании уехать Бродский, насколько известно, ни «опять», ни впервые не писал, то иметься в виду тут может только одно: подача Бродским заявления о браке с американкой в ленинградский загс или, что тоже вероятно, его письмо в Верховный Совет с жалобой на затягивание процедуры оформления этого брака.

(Заметим в скобках, что впоследствии попытки Бродского в вопросе выезда к нему родителей опираться на доступные ему в США ресурсы, включая членов Конгресса и даже Генри Киссинджера, не имели никакого успеха. Ситуация была аналогичной: отец поэта хотел не уезжать из СССР навсегда, а лишь иметь возможность навестить сына в США. Система же предусматривала для членов семьи эмигрировавшего в Израиль лишь один путь — отъезд на «постоянное место жительства» в процессе воссоединения семей. Никакие усилия Бродского не заставили государственную машину сдвинуться с этой точки. Только после смерти матери Бродского в 1983 году его отец Александр Иванович согласился выехать из СССР по израильской визе, но умер в апреле 1984-го, незадолго до назначенного отъезда. Зная о личной неприязни к поэту со стороны начальника Пятого управления Бобкова, нельзя исключать и своего рода персональную бюрократическую месть Бродскому со стороны КГБ.)

Рассказ Евтушенко и по́зднее интервью Бобкова отвечают на вопрос «кто сказал “а”». Это был не советский «первый поэт». Это были «большие начальники».

После всего

Это спонтанное, данное авансом обещание, которое благодаря энергии и усилиям Карла Проффера оказалось к началу июня реальностью, на наш взгляд, и послужило аргументом, который заставил Бродского принять предложение властей.

Из интервью, данного Кэрол Аншютц в 2015 году, следует, что их отношения с Бродским прервались (по его инициативе) в тот момент, когда он был поставлен перед необходимостью ехать по израильской визе. После похода в ОВИР 10 мая они встретились лишь один раз — Кэрол передала Бродскому анкету для получения американской визы. Бродский ее заполнил и отдал ей обратно для передачи консулу. Профферы вспоминают об этом несостоявшемся браке как о «фиктивном» [71] (со стороны Бродского), противопоставляя его «настоящему», но также несостоявшемуся браку — с Фейт Вигзелл. В любом случае информация о нереализованном намерении заключить брак с американской студенткой-стажеркой, переданная в середине мая из посольства в Москве (куда в марте для консультаций приезжала Кэрол Аншютц) в Вену, осложнила получение Бродским визы в США.

В тексте из архива Катилюса полностью отсутствует тема угроз и давления на Бродского. Центральная реплика Пушкарева, отмеченная сменой тональности и переходом к формулировке сути вызова Бродского в ОВИР, звучит в изложении поэта так:

— Ну вот что, Бродский. Мы предлагаем вам немедленно подать все бумаги в трехдневный срок. Мы выделяем вам человека, который будет заниматься вашим делом. Если вы подадите бумаги к пятнице (разговор происходит в среду вечером), мы быстро дадим вам ответ. Впоследствии у нас наступит горячий период. То есть отпуска и проч.

В разговоре с Соломоном Волковым, датируемом интервьюером 1981—1983 годами, этот пассаж из текста 1972 года приобретает следующий вид:

Я начинаю эти анкеты заполнять и в этот момент вдруг все понимаю. Понимаю, что происходит. Я смотрю некоторое время на улицу, а потом говорю:

— А если я откажусь эти анкеты заполнять?

В этом виде рассказ о разговоре в ОВИРе становится одной из «пластинок» (как Ахматова называла такого рода клишированные мемуары) Бродского, повторяясь вплоть до середины 90-х много раз (в том числе в видеоинтервью).

Нетрудно заметить, что Бродский, сохраняя в передаче реплики Пушкарева смену интонации, заменяет фактически одну букву в местоимении, превращая «у нас» в «у вас», что кардинально меняет весь смысл высказывания. В первоначальном тексте 1972 года «горячий период», мотивированный упоминанием «отпусков и пр.», относится к сотрудникам ОВИРа. В позднейшем же изложении Бродского, с заменой «нас» на «вас», «горячий период» / «горячие деньки» и т.п. начинают выступать метафорой прямой угрозы дальнейшему существованию поэта в СССР.

Решение поэта (несмотря на произнесенную им в середине мая при прощальной встрече с Людмилой Сергеевой в Москве фразу «Вы ведь знаете, я не люблю, когда решают за меня» [77] ) было в известной мере добровольным. Не мнимые угрозы Пушкарева, а именно перспектива переезда на статусную работу в США, обозначенная Проффером, заставила Бродского между сценарием потенциально проблемного для него брака и принудительным отъездом выбрать последний. Логика же поэтического мифа потребовала впоследствии создания непротиворечивой картины.

Частный человек

Иосиф Бродский был первым после Евгения Замятина (чей выезд на Запад был разрешен Сталиным в 1931 году) крупным русским писателем, легально покинувшим СССР. В 1972 году, несмотря на углубляющийся раскол между обществом и властью и непредставимое еще недавно появление открытой политической оппозиции, все ее лидеры среди так называемой творческой интеллигенции, начиная с Солженицына, продолжали жить и работать в Советском Союзе. Массовая эмиграция деятелей культуры начнется два года спустя; сигналом к ней послужит высылка 13 февраля 1974 года автора «Архипелага ГУЛаг».

Выезд Бродского оказался выключенным на его родине из политического контекста — о нем, к примеру, ни слова не говорится в диссидентском информационном бюллетене «Хроника текущих событий». Причина — в сознательной, как уже говорилось, дистанцированности Бродского от «политики», в его непричастности к диссидентскому движению. Именно эта принципиальная позиция позволяла ему надеяться на возможность добиться от властей привилегированного статуса обладателя советского заграничного паспорта с открытой визой. После неудачи этой попытки она же давала основания для надежд иного рода.

Однако именно контекст начала 1972 года позволяет понять второе письмо Бродского Брежневу, на этот раз отправленное адресату в день отъезда.

Уважаемый Леонид Ильич,

покидая Россию не по собственной воле, о чем Вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит только к славе русской культуры, ничему другому. Я хочу просить Вас дать возможность сохранить мое существование, мое присутствие в литературном процессе. Хотя бы в качестве переводчика — в том качестве, в котором я до сих пор и выступал.

Смею думать, что работа моя была хорошей работой, и я мог бы и дальше приносить пользу. В конце концов, сто лет назад такое практиковалось. Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны.

Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас. Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге.

Я хочу верить и в то, и в другое. Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота — доброта. От зла, от гнева, от ненависти — пусть именуемых праведными — никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг-другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять. Я надеюсь, Вы поймете меня правильно, поймете, о чем я прошу.

Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе, на русской земле. Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей Родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет Ваш ответ на мою просьбу, будет ли он иметь место вообще. Жаль, что не написал Вам раньше, а теперь уже и времени не осталось. Но скажу Вам, что в любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится.

С уважением,

Ваш Иосиф Бродский

Тема диссидентства и необходимости позиционирования по отношению к нему вновь встала перед ним через несколько дней после споров с Маркштейном: оказавшись в Лондоне на Международном фестивале поэзии, Бродский дал свое первое обширное публичное интервью на Западе — Майклу Скэммелу, издателю журнала Index on Censorship. Скэммела, переводчика Солженицына, интересовали главным образом политические вопросы — почему Бродский был осужден и сравнительно быстро выпущен, как он относится к писателям-диссидентам в СССР, как Запад может помочь советским писателям и т.д. Когда текст интервью дошел до Москвы, ответы Бродского вызвали скандал. Причем не со стороны властей, как можно было бы подумать, а со стороны друзей поэта.

1 июля 1973 года Л.К. Чуковская записала в дневнике:

«Люди кругом лопаются, как мыльные пузыри.

Интервью с Бродским.

— Почему вас посадили?

Предал нас всех — Фриду [Вигдорову], АА [Ахматову], Копелевых, Гнедина, СЯ [Маршака], КИ [Чуковского], Нику [Глен], меня…» [86]

Интервью Скэммелу, будучи самым развернутым «контрполитическим» высказыванием Бродского того времени, помогает реконструировать кажущуюся сегодня утопической — как и весь проект Бродского со свободным выездом/въездом в СССР — логику «деловой» части письма Брежневу, в своих основных формулировках восходящего к рубежному для Бродского заявлению в Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» лета 1968 года.

Неудавшийся диалог поэта и государства в случае с Иосифом Бродским является, на наш взгляд, последней в российской истории попыткой воспроизведения со стороны поэта «пушкинской» модели «Поэт и Царь».

Я искренне благодарен за помощь, советы и разговоры Якову Аркадьевичу Гордину, Томасу Венцлове, Никите Елисееву, Антону Желнову, Наталье Крайневой, Юрию Левингу, Павлу Палажченко, Сергею Пархоменко, Андрею Устинову.

[2] Цит. по: Валентина Полухина. Иосиф Бродский глазами современников. 2006—2009. — СПб., 2010. С. 247—249. В тексте по экземпляру из архива Катилюса, хранящемуся в Стэнфордском университете, восстановлена сделанная при публикации купюра (ироническое именование Израиля «Жидостаном», свойственное, по свидетельству многочисленных мемуаристов, Бродскому).

[3] В разговоре с Л.К. Чуковской 31 мая 1972 года он, не называя имени Евтушенко, прямо винил того в своем отъезде (Лидия Чуковская. Из дневника. Воспоминания. — М., 2014. С. 322). Эта же мысль косвенно (и уже с упоминанием Евтушенко) высказана в интервью Бродского еженедельнику Observer 25 октября 1981 года (Иосиф Бродский. Большая книга интервью. — М., 2000. С. 160).

[4] Карл Проффер. Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском // Он же. Без купюр. — М., 2017. С. 256. Ср.: Эллендея Проффер Тисли. Бродский среди нас. — М., 2015. С. 77.

[5] [Докладная записка Андропова и Громыко в ЦК КПСС от 10 июня 1968 года] // Еврейская эмиграция в свете новых документов. Под ред. Б. Морозова. — Тель-Авив, 1998. С. 62.

[6] [Справка МВД СССР в ЦК КПСС «О выезде из СССР лиц еврейской национальности на постоянное жительство в Израиль», 26 февраля 1973 года.] Цит. по: Илья Куксин. Брежнев и еврейская эмиграция // Заметки по еврейской истории. 2007. № 15 (87).

[7] Борис Морозов. Еврейская эмиграция из СССР как фактор международных отношений // «Русское» лицо Израиля: черты социального портрета. — Иерусалим; М., 2007. С. 471—472.

[8] Илья Куксин. Указ. соч.

[9] Еврейская электронная энциклопедия называет цифру в 999 человек. В дальнейшем мы не учитываем небольшую разницу в статистике в разных источниках, ориентируясь на записку МВД СССР в ЦК КПСС от 26 февраля 1973 года.

[10] Кузнецов мог быть известен Бродскому с начала 1960-х — как один из редакторов самиздатского литературного альманаха «Феникс» (1961), составленного Юрием Галансковым, и активист поэтических собраний на площади Маяковского. В справке КГБ от 11 июля 1962 года, сохранившейся в надзорном деле Бродского (ГАРФ, ф. Р-8131, оп. 31, д. 99616, 99617), Кузнецов упомянут как «издатель “Феникса”». Подробнее о круге «Феникса», с которым Бродский, по утверждению той же справки, «поддерживал тесный контакт», и роли в нем Кузнецова см.: Людмила Поликовская. «Мы предчувствие, предтеча…» Площадь Маяковского. 1958—1965. — М., 1996.

[12] Борис Вайль. Шахматов — «подельник» Бродского // Звезда. 2010. № 1. О случайной встрече Бродского с Шахматовым в Мюнхене через 30 лет, в 1992 году, вспоминает Игорь П. Смирнов: «Когда мы выкатились на ступеньки театра, к Бродскому подскочил худой и невысокий человек в черной кожаной куртке. “Знаешь, кто это был?” — спросил меня Бродский после того, как его разговор с требовательным собеседником, призывавшим его к написанию некоей статьи для некоей эмигрантской русской газеты, иссяк. К моему “нет” прибавилось: “Он меня заложил”. И на мой вопрос о том, что стукач делает в Мюнхене, был дан очень равнодушный ответ: “Ночует в какой-то церкви”» (Игорь П. Смирнов. Свидетельства и догадки. — СПб., 1999. С. 95).

[13] Валентина Полухина. Иосиф Бродский глазами современников. Кн. 2-я. 1996—2005. — СПб., 2006. С. 97.

[14] Карл Проффер. Без купюр. С. 229—230.

[15] Валентина Полухина. Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха. — СПб., 2008. С. 174—175. Полный текст был нам недоступен: в настоящее время местонахождение письма неизвестно.

[16] Эллендея Проффер Тисли. Бродский среди нас. С. 69.

[17] Однако уже с середины 1960-х речь шла о самых высоких степенях поэтической иерархии; любопытно отражение этого своеобразного «культа Бродского» в свидетельствах противников поэта. «Он же ваш еврейский Пушкин!» — заявила в 1964 году мать преследовавшего Бродского писателя Е.В. Воеводина ленинградскому писателю И.М. Меттеру (Знамя. 2005. № 11. С. 205). В 1977 году тема «Пушкин и Бродский» была легализована публикацией на Западе одноименного исследования московского филолога В.А. Сайтанова (Вестник РХД, № 123; под криптонимом «Д.С.»).

[18] Надежда Мандельштам. Собрание сочинений. В 2-х тт. — Екатеринбург, 2014. Т. 1. С. 192.

[19] [Ю. Андропов, Н. Щелоков. Докладная записка КГБ СССР и МВД СССР в ЦК КПСС от 17 января 1973 года] // Илья Куксин. Брежнев и еврейская эмиграция.

[21] Согласно Всесоюзной переписи населения СССР 1970 года.

[23] Кейс Верхейл. Танец вокруг мира. Встречи с Иосифом Бродским. — СПб., 2006. С. 36.

[24] Московскому знакомому Бродского, сыну поэта Переца Маркиша Давиду Маркишу, весной 1971 года в выезде в Израиль было отказано (Еврейская эмиграция в свете новых документов. С. 103); после серии отказов Маркиш выехал осенью 1972 года.

[25] Андрей Сергеев. Omnibus. — М., 1997. С. 447. Ср. то же утверждение в мемуарах Льва Лосева «Про Иосифа» (Лев Лосев. Меандр. — М., 2010. С. 34).

[26] Томас Венцлова: «В Литве получилось лучше, чем в России» // COLTA.RU. В более резких выражениях негативное отношение Бродского к диссидентству формулирует другой его близкий друг (см.: Карл Проффер. Без купюр. С. 268—269).

[27] Заметим, что аналогичной позиции придерживался и другой ленинградский писатель, с конца 1960-х испытывавший нараставшие затруднения цензурного порядка, однако сохранивший промежуточную между официальной и неофициальной литературой позицию, — Виктор Соснора. В одном из писем Л.Ю. Брик (19 августа 1974 года) он со ссылкой на опыт Бродского писал: «У меня к Вам большая просьба. Вы говорили, что в сентябре должны приехать Фрию или кто-то из них и Робели [французские слависты и переводчики Сосноры]. Пожалуйста, напишите мне сразу же, я сразу же приеду в Москву, они мне очень нужны. Мне нужна работа. Клод ведь хотел взять меня в Университет. Могут ли они устроить меня? Ведь мои лекции им нравились. А с языком потихоньку справлюсь, если буду знать, что возьмут. А здесь — может быть, отпустят. Сколько советских преподавателей за границей! Здесь я нищ, безработный, то, что я пишу, кроме Вас да [художника Михаила] Кулакова, никому не понятно и не нужно. А мне уже 38 лет. И впереди — абсолютный нуль. Мне не нужны золотые горы, беден был и беден умру. Не в этом дело. Мне нужно хоть немножко где-то отдышаться, чтобы не чувствовать хоть малость топор над затылком. Я ничего не боюсь, и это не красивая фраза, просто — терять нечего, кроме жизни, а моя — не жизнь. Все не столь мрачно, я выдержу и так, но, может быть, они захотят помочь? Именно — приглашение на работу, и не формальное, а на работу действительно. Ведь Бродского устроили референтом. Не думаю, что я меньше знаю и значу. Насовсем и с нервотрепкой я уезжать не желаю. Только хочу работать» (Звезда. 2012. № 3). Надо ли говорить, что этот план остался неосуществленным.

[28] С.А. Жиляева, А.А. Максимова. Особенности реализации семейно-правовой политики в завершающий период существования советской государственности (70-е — 1991 год) // Юристъ-Правоведъ. 2018. № 2 (85). С. 23.

[30] ОР РНБ. Ф. 1333. Оп. 1. Ед. хр. 21. 4 лл.

[31] Эллендея Проффер Тисли. Бродский среди нас. С. 76 (мемуарист ошибочно относит это событие к 1971 году). Андрей Сергеев, упоминая в мемуарах о «нелепейшей попытке» 1968 года (имеется в виду несостоявшийся брак с Вигзелл), рассказывает и об идее Бродского обратиться за помощью в разрешении на выезд к секретарю ЦК КПСС по вопросам идеологии с 1965 года Петру Демичеву (Андрей Сергеев. Omnibus. С. 447).

[32] Ср. также в написанном месяцем ранее (24 ноября 1970 года) шуточном поздравлении Нине Никольской: «Рассказать вам небылицу? / Не хочу я за границу / в европейскую столицу, / не хочу я слышать “сэр”. // Для меня весь мир чужбина, / я умру в эСэСэСэР».

[33] Эллендея Проффер Тисли. Бродский среди нас. С. 79.

[34] См.: Лев Лосев. Меандр. С. 84. К воспоминаниям Лосева о фантасмагорических планах Бродского покинуть СССР, один из которых даже вызвал у него сомнения в ментальном здоровье поэта, можно заметить, что вся эта фантасмагория в каком-то смысле стимулировалась известной Бродскому реальностью: так, Бродский, несомненно, знал о том, что в августе 1968 года из СССР бежали ленинградские художники Олег Соханевич и Геннадий Гаврилов, уплывшие в Турцию на надувной лодке и чудом оставшиеся в живых после десятидневного путешествия по Черному морю.

[35] Карл Проффер. Без купюр. С. 267.

[36] Из письма Томасу Венцлове от 12 июня 1973 года. Цит по.: Мир Иосифа Бродского. — СПб., 2003. С. 276.

[38] Ср. пародийное обыгрывание строчки Вознесенского «Уберите Ленина с денег!» (1967) в «Post aetatem nostram» (1970):

В расклеенном на уличных щитах

«Послании к властителям» известный,

известный местный кифаред, кипя

негодованьем, смело выступает

с призывом Императора убрать

(на следующей строчке) с медных денег.

А также упоминание «скальпа Вознесенского» в послании Бродского/Гордина Кушнеру «Ничем, певец, твой юбилей…» (1970).

[39] Подробнее см.: «Зимняя почта». К 20-летию неиздания книги Иосифа Бродского / [Публикация Сергея Дедюлина] // Русская мысль. 1988. 11 ноября. Литературное приложение № 7. С. IV—VII; Анна Успенская. О первом неопубликованном сборнике стихов Бродского // Иосиф Бродский и мир. Метафизика, античность, современность. — СПб., 2000. С. 330—335.

[40] РО РНБ. Ф. 1333. Ед. хр. 20. Л. 2. © Фонд по управлению наследственным имуществом Иосифа Бродского. 2019.

[41] В ленинградском архиве Бродского сохранились письма из редакций альманаха «День поэзии — 1970» и журнала «Юность» (1970) с приглашениями прислать стихи для публикации. Ср. воспоминания главного редактора ленинградского журнала «Аврора» (1969—1972) Нины Косаревой: « мы готовы были его публиковать, но с его стороны вот такого желания сотрудничать с редакцией, как мы испытывали от других авторов, которые приходили к нам, просили, предлагали, настаивали на чем-то, такого со стороны Бродского не было. Вот мы пригласили его один раз, он пришел, принес нам эти рукописи и больше к нам не появлялся, не приходил и печататься желания не изъявлял» (попытка М. Золотоносова поставить под сомнение свидетельство Косаревой с помощью воспоминаний Е. Клепиковой не кажется убедительной). Последний текст Бродского, опубликованный в СССР (не считая стихов для детей), — стихотворение «Подсвечник» — появился в декабре 1969 года на «русской странице» эстонской газеты Тартуского университета без ведома автора (см.: Габриэль Суперфин. Про Бродского, если получится // Новая жизнь. Сан-Франциско. Июнь—июль 2010 г. № 338. С. [2]).

[42] ЦГАЛИ СПб. Ф. 107. Оп. 4. Д. 108. Л. 1. © Фонд по управлению наследственным имуществом Иосифа Бродского. 2019. Любопытен здесь и факт вызывающего употребления Бродским в официальном письме разговорного идишизма «гвалт» («шум», от нем. Gewalt — «насилие»). Д.А. Гранин (наст. фам. Герман) был единственным евреем в руководстве ленинградской писательской организации; в 1960 году, после вызвавшего скандал выступления Бродского на «турнире поэтов» в ДК им. Горького с чтением стихотворения «Еврейское кладбище около Ленинграда», Гранин, как ответственный за работу с молодежью секретарь правления ЛО СП РСФСР, получил выговор. В период подготовки и проведения суда над Бродским в 1963—1964 годах Гранин занимал крайне противоречивую позицию (она подробно проанализирована в кн.: М.Н. Золотоносов. Гадюшник. — М., 2013. С. 610—680). Частью этой позиции была зафиксированная в письме 1964 года Ф.А. Абрамова к А.Я. Яшину антисемитская трактовка Граниным действий защитников Бродского на процессе и вокруг него (там же, с. 621). Очень вероятно, что эти факты были известны Бродскому.

[43] Ср. характерную фразу Бродского, зафиксированную Томасом Венцловой в дневниковой записи от 21 мая, уже после решения о выезде: «А в общем, зачем мне отъезд? У меня была работа, появились деньги ». Колоритную зарисовку о встрече с Бродским в Москве в начале 1972 года оставил Давид Шраер-Петров: «Я встретил его на Тверском бульваре около редакции журнала “Знамя”. Он сказал, что ведет переговоры по поводу переводов, по-моему. Он был хорошо одет, в дубленке, такой уверенный… И я подумал, что у него все в порядке» (Валентина Полухина. Иосиф Бродский глазами современников. Кн. 2-я. С. 158).

[44] Договор с Бродским был по инициативе Д.С. Лихачева и В.М. Жирмунского заключен в 1965 году; в книге предполагались комментарии Жирмунского. Печатный анонс издания (с упоминанием Бродского) см.: «Литературные памятники». Итоги и перспективы серии. — М., 1967. С. 48. После смерти Жирмунского (1971) договорные отношения Бродского с издательством «Наука» были продолжены.

[45] Андрей Сергеев. Omnibus. С. 441.

[46] Ирина Муравьева. Автографы и библиотека Иосифа Бродского в собрании Музея Анны Ахматовой (Фонтанный дом) // Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. — СПб., 1998. С. 253. Речь идет о попытке А.Г. Наймана вступить в Союз писателей; ср. запись Л.К. Чуковской от 23 апреля 1968 года о приезде Бродского и Фейт Вигзелл в Переделкино с передачей реплики Бродского: «Толя подавал в Союз — чудак! — и его не приняли» (Лидия Чуковская. Из дневника. Воспоминания. С. 318).

[47] Юрий Левинг. Иосиф Бродский и живопись // Звезда. 2015. № 5. Для понимания контекста следует указать, что из советских граждан непосредственно до Бродского членом Баварской академии стал Шостакович (1968).

[49] Солженицын был исключен из Союза писателей в ноябре 1969 года, Галич — в декабре 1971-го, Максимов — в июне 1973-го, Чуковская — в январе 1974-го, Копелев — в 1977-м.

[50] В ближайшие дни Бродский будет дарить эти оттиски друзьям — известны надписи на них, адресованные Гордину («Милому Якову от симпатичного Иосифа — [может быть, последний] надеюсь, не последний презент», 11 мая), Кушнеру («Дорогому Александру, от симпатичного Иосифа в хорошем месте, в нехорошее время», 18 мая), Л.К. Чуковской («От слагаемого, меняющего место», 31 мая).

[51] Карл Проффер. Без купюр. С. 256.

[53] Цит. по: Валентина Полухина. Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха. С. 183.

[54] Сергей Мартиросов. Иосиф Бродский в Армении // Творцы и я: Сборник статей. — Canada, 2013. Упоминание о совместной поездке Бродского и Аншютц в Литву в воспоминаниях Людмилы Сергеевой (Знамя. 2016. № 7) ошибочно: в Литве Аншютц была одна.

[55] Купюры в тексте публикации 2006 года сделаны автором дневника; косвенный пересказ сокращенного текста принадлежит ему же.

[56] Мы пользуемся фрагментами интервью Кэрол Аншютц, не вошедшими в окончательную версию фильма «Бродский не поэт».

[57] В 1971 году из Ленинграда во Францию выехал художник Михаил Шемякин. Этот отъезд был, сколько можно судить, частью работы по «профилактике» Шемякина со стороны КГБ (подробнее см.: В.В. Егерев. Нас свел столетний юбилей вождя // Следствие продолжается… Кн. 10. — СПб., 2016. С. 145—147). Все детали сюжета с выездом Шемякина еще предстоит выяснить историкам, но можно констатировать, что выезд на Запад не по израильской линии и с сохранением советского паспорта воспринимался в 1971 году как осуществленный по инициативе и под контролем КГБ; отсюда и иронически-неприязненная реплика Бродского в отношении Шемякина, сказанная им Веронике Шильц в 1971 году: «Я думаю, что в Париж Шемякин прибыл, по крайней мере, в чине полковника КГБ» (там же, с. 472).

[58] См.: Карл Проффер. Без купюр. С. 255; Эллендея Проффер Тисли. Бродский среди нас. С. 77. Совсем уже фантасмагорические формы этот миф принимает в книге Людмилы Штерн «Бродский: Ося, Иосиф, Joseph» (М., 2001), где утверждается, что Бродский был в списке диссидентов, который Никсон собирался обсуждать с Брежневым (с. 125).

[59] Как это случилось в аналогичной ситуации с его уже упомянутым другом Геннадием Шмаковым — после заключения им в 1974 году (фиктивного) брака с американкой того год не выпускали в США.

[61] В 1970 году именно опасение, что власти, допустив выезд на нобелевскую церемонию, помешают его возвращению в СССР, стало причиной отказа А.И. Солженицына от поездки в Стокгольм. В истории СССР был лишь один случай, когда под международным давлением и с учетом уникального стечения личных обстоятельств участник диссидентского движения мог выезжать из страны и возвращаться обратно, — речь о Е.Г. Боннэр, жене академика А.Д. Сахарова. Однако и эта практика была пресечена весной 1984 года.

[62] Весной 1971 года Виктор Ворошильский посетил Литовскую ССР; на обратном пути «всей семье Ворошильских устроили обыск — лагерный шмон по первому разряду, с раздеванием и так далее» (Томас Венцлова. Статьи о Бродском. — М., 2005. С. 10).

[63] См., например, подготовленную Бобковым 10 мая 1972 года, как раз перед визитом Никсона в СССР, справку для ЦК КПСС о цифрах еврейской эмиграции и о списке известных отказников (Еврейская эмиграция в свете новых документов. С. 136—144).

[64] Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. — М., 2003. С. 160—163.

[65] Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко. — М., 2018. С. 497—498.

[66] Лидия Гинзбург. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. — СПб., 2002. С. 421.

[67] Елена Кумпан. Ближний подступ к легенде. — СПб., 2005. С. 287. Запись слов Бродского может служить своего рода автокомментарием к написанным тогда же, в декабре 1969 года, стихам «Конец прекрасной эпохи».

[68] В начале лета 1970 года, после выхода в мае 1970-го в Нью-Йорке книги «Остановка в пустыне», сотрудники КГБ несколько раз встречались с Бродским в Ленинграде, предлагая информировать их о бывающих у него иностранцах в обмен на помощь в публикациях в СССР. По воспоминаниям Рамунаса Катилюса, Бродский прекратил эти встречи заявлением о том, что «дальше вести разговор согласен только с ведением протокола» (Валентина Полухина. Иосиф Бродский глазами современников. 2006—2009. С. 245).

[69] Валентина Полухина. Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха. С. 191.

[70] Карл Проффер. Без купюр. С. 257.

[71] Карл Проффер. Без купюр. С. 256; Эллендея Проффер Тисли. Бродский среди нас. С. 76.

[72] Карл Проффер. Без купюр. С. 278.

[74] Интервью журналу Columbia, весна-лето 1980 года. Цит. по: Иосиф Бродский. Большая книга интервью. С. 70.

[75] Соломон Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. С. 158. Этот же вариант рассказа возникает в данном по-английски параллельно разговорам с Волковым интервью журналу Quatro в декабре 1981 года (Иосиф Бродский. Большая книга интервью. С. 183).

[76] Упоминания о каких-либо угрозах Бродскому в ОВИРе отсутствуют и в воспоминаниях людей, непосредственно общавшихся с ним после его посещений ул. Желябова, — Гордина и Профферов. В своем интервью Антону Желнову Кэрол Аншютц также оговаривает, что не помнит, чтобы Бродский, выйдя из ОВИРа 10 мая вечером, говорил об угрозах.

[77] Валентина Полухина. Иосиф Бродский глазами современников. 2006—2009. С. 119.

[78] Через год после отъезда, отзываясь на начавшийся между СССР и США — в соответствии с популярной в те годы теорией «конвергенции систем» — процесс «разрядки», Бродский иронически замечал: «Конвергенция началась именно с меня» (письмо Томасу Венцлове от 12 июня 1973 года; цит. по: Мир Иосифа Бродского. С. 274).

[79] Лидия Чуковская. Из дневника. Воспоминания. С. 321. Позднее именно эта позиция Бродского подверглась осуждению Солженицына: «Будучи в СССР, он не высказал ни одного весомого политического суждения» (Новый мир. 1999. № 12).

[80] Об этом свидетельствует дневниковая запись Томаса Венцловы от 20 мая 1972 года.

[81] См., например, открытые письма М. Ростроповича и Г. Вишневской (1978), В. Аксенова (1981) и В. Войновича (1981).

[82] См.: Яков Гордин. Дело Бродского // Нева. 1989. № 2. Кроме копии, хранившейся у Гордина, нам известна копия из архива Рамунаса Катилюса (сейчас в Стэнфордском университете в США). В переводе на английский письмо Бродского было опубликовано в газете Washington Post 25 июля 1972 года в статье московского корреспондента газеты Роберта Кайзера «Exiled Poet Pleads: I Belong to Russia». Однако текст письма был получен Кайзером не от автора, находившегося уже в США, а из самиздата в Москве. Роберт Кайзер подтвердил мне, что публикация не была авторизована Бродским.

[83] В доме Маркштейнов в начале июня 1972 года было записано первое литературное интервью Бродского — на Западе и вообще в его биографии.

[84] Карл Проффер. Без купюр. С. 264—265.

[85] Именно с таким внеположным, с точки зрения Бродского, литературе контекстом ассоциировалось для него имя Евтушенко, не случайно иронически искаженное в записке об обстоятельствах отъезда, оставленной Катилюсу, как «Лефтушенко». Указание на «левизну» (left) служило для Бродского своеобразной сигнатурой «политического»: по воспоминаниям Габриэля Суперфина, «меня он тогда [в 1969—1971 годах] называл “ньюлефт”, “ньюлефтист”. Видимо, ему кто-то сказал что я занимаюсь Хроникой и прочими “подпольными” делами. Я возражал, мол, я не “лефт”, но Иосиф упорно и насмешливо продолжал меня именовать “ньюлефтистом”» (Габриэль Суперфин. Про Бродского, если получится).

[86] Лидия Чуковская. Из дневника. Воспоминания. С. 322—323. Это же интервью, очевидно, послужило источником негативного отклика о высказываниях Бродского в США в письме Льва Копелева к Генриху Бёллю от 10 июня 1973 года (Генрих Бёлль. Лев Копелев. Переписка. 1962—1982. — М., 2017. С. 206-207).

[87] Иосиф Бродский. Большая книга интервью. С. 8.

[88] См. запись Томаса Венцловы от 20 мая 1972 года. Ср. здесь же замечание Маши Слоним о том, что письмо Бродского «тогда произвело странное впечатление» (Глеб Морев. Диссиденты: двадцать разговоров. — М., 2017. С. 148), — текст Бродского очевидным образом диссонировал с установившейся тональностью подобного рода коммуникации между обществом и властью и мог быть адекватно понят только «изнутри» уникальной для того времени непубличной авторской идеологии.

[89] Русская мысль. 1978. 26 января. Цит. по: Иосиф Бродский. Большая книга интервью. С. 53.