Забываю прочитанное что делать

«Забывать» прочитанное – это нормально

Если мы забываем большую часть из прочитанного, какой смысл в чтении? Что дают нам книги и каков интеллектуальный урожай, который мы собираем в процессе чтения? На эту тему размышляет писатель Чарльз Чу (Charles Chu). В своей статье он объясняет, почему «забывать» это нормально, и даёт советы, как улучшить навыки чтения.

Я много пишу о чтении, и один из самых распространенных вопросов, которые я слышу – какой смысл читать, если все равно в конце концов все это забываешь?

Пол Грэм, эссеист и основатель бизнес-инкубатора «Y Combinator», задается тем же вопросом в своем эссе «Откуда ты знаешь»: «Я читал хронику Четвертого крестового похода Виллардуэна два, а может, даже три раза. И все же если бы мне было нужно изложить на бумаге все, что я запомнил, едва ли набралось бы больше страницы. Помножьте это на несколько сотен, и сможете представить то чувство тревоги, которое охватывает меня, когда я смотрю на свои книжные полки. Что пользы от чтения всех этих книг, если так мало сохранилось в памяти?»

Может, если водить пальцем, я запомню больше.

Многим из нас знаком этот околоэкзистенциальный страх «потерять» всю мудрость, что нам удалось почерпнуть из прочитанных книг. Но бояться нет причин.

Во-первых, если вы любите читать, то память вообще не должна вас беспокоить. Если я читаю исключительно ради удовольствия, то стоит ли переживать из-за короткой памяти? Ведь можно вновь и вновь наслаждаться прекрасной книгой – так что может ли книголюб получить лучший дар, чем забывчивость?

Однако многие читают книги по иным причинам. Например, мы хотим что-то извлечь из прочитанного текста. Уже немало написано о методах запоминания прочитанного (записывайте, устанавливайте связи, конспектируйте, заучивайте. тоска. ). Но Пол Грэм, как мне кажется, может сказать по этому поводу кое-что новое и любопытное. Давайте посмотрим.

Забывать вовсе не значит забывать

Пока Грэм размышлял над забытыми страницами походных хроник Виллардуэна, на него снизошло озарение. Пусть он и позабыл отдельные факты, события и даты, в памяти сохранилось нечто несравненно более важное: «Задаваясь вопросом, что я помню из хроник Виллардуэна, стоит обращаться не к конкретной информации, а к ментальным моделям крестовых походов, Венеции, средневековой культуры, осадной войны и так далее. Интеллектуальный урожай, собранный в процессе чтения вовсе не такой удручающе скудный, каким может показаться».

Полученная из текста информация это не набор имен, дат и событий, разложенных в нашей памяти, как в файлы в компьютере. Посредством формируемых ментальных моделей книги меняют само наше восприятие реальности.

Можно посмотреть на ментальные модели как на психологические линзы, которые придают цвет и форму тому, что мы видим. Отчасти наше восприятие базируется на генах и культуре (американцы и японцы обратят внимание на разные части изображения), но в немалой степени наш взгляд на мир основывается на опыте, а опыт включает прочитанные книги.

«Чтение и опыт развивают вашу модель мира. И даже если опыт или книга со временем тускнеют в памяти, оказанное ими влияние на видение реальности остается. Наш разум похож на компилируемую программу, исходный код которой утерян. Она все равно работает, пусть вы и не знаете как» [компиляция программы подразумевает перевод ее с языка программирования в более простой машинный код – прим. перев.].

А теперь перейдем к следующему шагу. Как использовать идею ментальных моделей, чтобы улучшить свои навыки чтения?

I. Читайте ради моделей

Нет, не таких моделей.

Не все книги равны, так же как не равны страницы отдельно взятой книги. Когда мы читаем, некоторые примечательные фразы, понятия, идеи (то, что Флобер называл «строениями ума») выступают из общего фона. Наши «психолинзы» работают как книжный фильтр, отбирая и выделяя самое существенное для читателя на данный момент. Пусть наши глаза не пропустят ни одного слова, а пальцы коснутся каждой страницы, мы, тем не менее, никогда не читаем книгу целиком, и это происходит благодаря ментальным моделям.

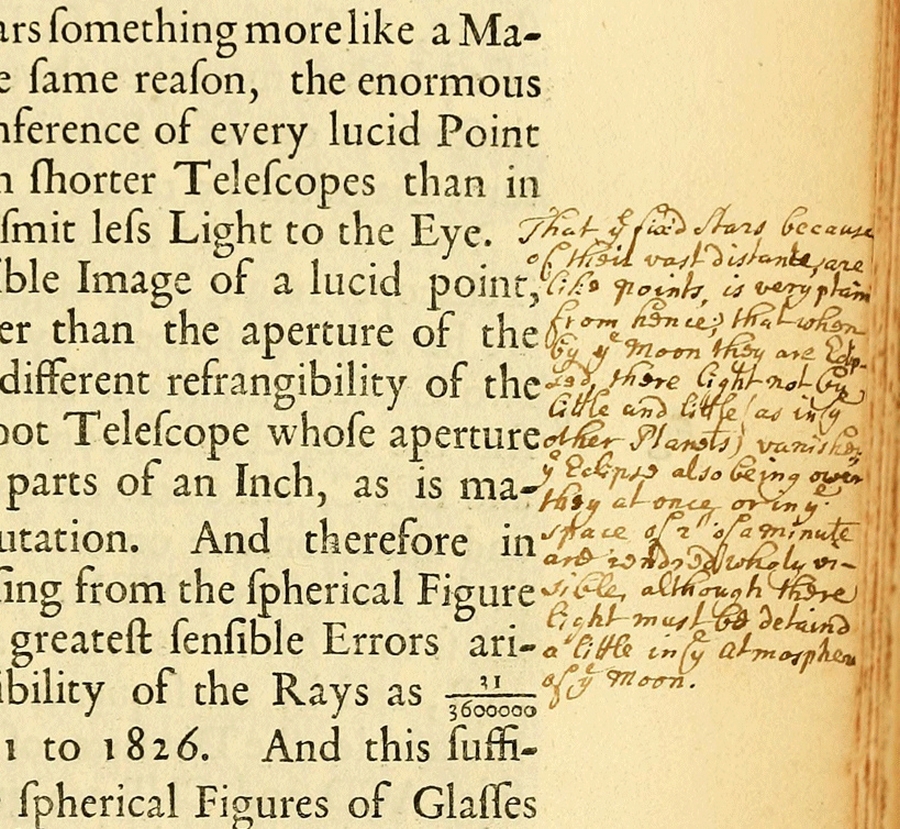

В процессе чтения я привык доверять этой своеобразной интуиции. Если мое внимание зацепилось за что-то, велика вероятность, что это нечто важное. В таких случаях я пишу замечания на полях. Это своего рода разговор с автором, и уже само по себе это действие создает некую связь в моем сознании, которая, в свою очередь, совершенствует существующие в моей голове модели.

Заметки, сделанные рукой Исаака Ньютона. Источник

Разумеется, в этом нет ничего нового. Такие пометки называются маргиналиями, и читатели делают их, пожалуй, еще со времен появления первых книг.

II. Перечитывайте

Итак, совет номер два. Если наш мозг постоянно «обновляет» ментальные модели, имеет смысл предположить, что и наше видение мира непрерывно меняется, равно как меняется и восприятие любой книги при повторном прочтении.

Грэм (с применением более изощренных программистских метафор) развивает эту мысль: «Например, чтение и новый опыт обычно «компилируются» в момент восприятия на базе того состояния, в каком разум человека пребывает в данный конкретный момент. В другой момент вашей жизни та же книга компилировалась бы иначе. А это доказывает, что значимые книги стоит перечитывать несколько раз. Я всегда с опаской относился к перечитыванию. Подсознательно я приравнивал чтение к чему-то вроде работы плотника, в которой необходимость что-то переделывать возникает, если изначально все было сделано не так. А теперь в словосочетании “уже прочитано” мне чудится что-то неправильное».

Может быть, Сократ проявил глубочайшую мудрость, написав две тысячи лет назад следующее: «Человек с чувствительным пищеварением хватается за то и другое, но при избыточном разнообразии еда только раздражает, а не питает. Так что всегда читайте проверенных авторов, и если даже вы отклонитесь от них, всегда возвращайтесь назад. Каждый день принимайте немного средства от нищеты, смерти и других горестей. И если вы только что в спешке охватили сразу несколько тем, остановитесь на одной из них, чтобы в течении дня осмыслить ее и переварить».

Закончив бродить между библиотечными стеллажами, я всегда возвращаюсь к одним и тем же немногим авторам. И неважно, сколько раз я перечитывал их книги, ведь эти писатели всегда могут сказать мне что-то новое.

Как научить мозг запоминать прочитанное

Почему нужно перестать читать конспекты и как пользоваться индексными карточками

Как мы забываем

Немецкий психолог Герман Эббингауз изучал, как люди забывают бессмысленную информацию, например, набор слогов или чисел. В ходе экспериментов с добровольцами он выяснил, что через час испытуемые не помнят половины материала, а через месяц забывают до 80%. Для связных идей и концепций этот процент будет ниже, но динамика забывания сохранится. При этом наиболее быстро процесс забывания идёт в первые часы.

Что помогает запоминать

Как видно на графике, в первые 20 минут после урока или чтения книги можно запомнить более 4/5 значимой информации. Чтобы добиться такого результата, не нужно выписывать ключевые идеи из каждого абзаца и просматривать заметки. Чем меньше усилий, тем меньше вы запоминаете. Лучше прибегнуть к более эффективным способам: пройти тест или поделиться информацией с другими.

Эффект тестирования

Нейропсихолог Крис Бёрд из Университета Сассекса провёл эксперименты по запоминанию видеоконтента. Оказалось, что если попытаться вспомнить детали увиденного через неделю, то через 18 дней вы будете помнить примерно половину от возможного объёма. Если напрячь память в день эксперимента, вы запомните на 40% больше. Ответы на простые вопросы по горячим следам — в течение 20 минут после восприятия информации — помогают запомнить максимальное количество содержания. Этот феномен в психологии называется эффектом тестирования: он работает не благодаря подготовке к тесту, а только потому, что приходится обращаться к памяти.

Использование информации

Мозг по-разному работает с информацией, когда мы читаем текст или пытаемся его переосмыслить и реструктурировать. Как показывает исследование, проведённое в Университете Вашингтона, во втором случае информация запоминается прочнее. В ходе эксперимента участникам поручили изучить тексты. Одна группа готовилась сдать тест, а другую попросили подготовить обучающее занятие по прочитанному. Затем тест дали обеим группам, и «учителя» показали более высокий результат и смогли верно ответить на большее количество вопросов. Испытуемые второй группы систематизировали материал, поэтому лучше запомнили важные детали.

Эффект тестирования — вот что позволяет запомнить максимальное количество информации, если ответить на вопросы по тексту сразу после чтения. Обычно в школьных учебниках после каждой главы или темы идут «Вопросы для повторения». Многие их игнорируют — и зря! Если после параграфа даны ключевые понятия — стоит дать им определения и тут же проверить себя.

Как читать, чтобы запоминать

Метод SQ3R

Блогер-полиглот и студентка, изучающая нейронауку и образовательную психологию в Гарвардском университете Анастасия Кей советует использовать модифицированную методику SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, and Review). Изначально методика была предложена американским психологом Фрэнсисом Робинсоном. Она включает следующие этапы работы с материалом: обзор, постановка вопросов, чтение, конспектирование, просмотр записей.

Survey — обзор материала.

Что бы вам ни предстояло читать, слушать или смотреть — статью, главу учебника или книгу — изучите его структуру. Прочтите заголовки и подзаголовки, просмотрите вводный абзац, графики, иллюстрации и заключение. Так вы получите первое представление о содержании, которое предстоит охватить.

К каждому заголовку и подзаголовку нужно задать вопрос. Например, если глава называется «Электрическая передача информации внутри нейрона», то вопрос может звучать так: «Каков механизм передачи информации внутри нейрона?». После такой работы ваш мозг акцентирует внимание на значимых моментах текста и информации, которую нужно получить в результате.

Read — чтение. Анастасия Кей предлагает читать текст так:

1. Выберите не более 4 страниц текста, который вы собираетесь прочитать. Обычно это логически цельный кусок: параграф, тема или глава.

2. Ещё раз сформулируйте вопрос, на который отвечает этот фрагмент и прочтите его, ничего не записывая.

3. По памяти воспроизведите ключевые положения прочитанного текста — они станут основой для следующего этапа. Загляните в книгу, чтобы проверить себя. Если вы не можете воспроизвести материал из кратковременной памяти, прочтите ещё раз и перечитывайте материал до тех пор, пока не сможете его пересказать.

4. Если у вас остались вопросы на понимание текста — запишите эти вопросы на полях или отдельной странице. Если появилось желание в чём-то более подробно разобраться, уточнить понятия — запишите и выделите свои вопросы и новые термины.

5. Сформулируйте важные идеи в виде вопросов и зарисуйте схемы. Поскольку тестирование крайне эффективно для запоминания текста, пусть конспект представляет собой небольшую проверочную работу для вас самих. Вместо того чтобы писать утверждения и ответы, пишите вопросы. Например, Анастасия составляет и нумерует вопросы к абзацам, а затем ставит тот же номер возле строчки текста с ответом. Настя перерисовывет схемы и рисунки, но не подписывает элементы, чтобы каждый раз вспоминать структуру и механизмы самостоятельно.

Если вы работаете в группе или вместе с одноклассниками готовитесь к экзамену, можно меняться своими проверочными вопросами, чтобы охватить материал более детально и разнообразить учёбу.

Ответьте на вопросы, которые вы составили и прокомментируйте схемы. Обязательно проверьте себя по учебнику. Эта работа имеет критическое значение сразу после чтения. Если не выполнить мини-тест, уже через 20 минут вы забудете пятую часть изученного, а на следующий день будете помнить только треть информации.

Как запомнить надолго

Интервальные повторения

Поскольку с течением времени информация забывается, цель повторения — освежить материал в памяти. Когда мы изучаем новое, клетки мозга соединяются друг с другом. Если мы пользуемся полученными данными, по пути соединения нейронов проходит сигнал. Чем чаще мы вспоминаем информацию, тем более «проторённая» дорога между нейронами. Если информация не востребована, связь между клетками постепенно слабеет и, в конце концов исчезает. Чтобы этого не допустить, нужно повторять изученное.

Первый раз необходимо повторить материал сразу после чтения. Второй раз — через три часа. На досуге можно поделиться наиболее интересными или удивительными фактами с друзьями и близкими — так вы ещё раз закрепите усвоенное. Затем нужно постараться вспомнить информацию на следующий день, потом через два дня и через неделю. После этого интервал следует удваивать, пока не дойдёте до частоты повторения 1 раз в два месяца. Так вы сможете держать данные в голове до тех пор, пока они вам нужны.

Индексные карточки

Анастасия Кей рекомендует пользоваться карточками, на одной стороне которых вопрос, понятие или неполная схема, а на другой — недостающая информация. Их называют индексными или флеш-карточками. Карточки можно организовать в колоды в зависимости от частоты повторения. Их легко брать с собой, чтобы использовать в дороге или перебирать в свободную минуту.

Важно, чтобы вопросы на карточках были конкретными, не просто «митохондрия», а «какой размер митохондрии». Если удобно, можно пользоваться приложениями для создания флеш-карт.

Преподавание

Школьные учителя и университетские преподаватели блестяще знают содержание своих курсов. Дело в том, что в ходе подготовки к занятиям педагоги обдумывают материал, подбирают иллюстрации и задания для учащихся — то есть постоянно пользуются своими знаниями. На уроке преподаватель снова обращается к памяти, чтобы преподнести информацию группе. Благодаря социальным сетям любой школьник может давать свои уроки, чтобы лучше закрепить выученный материал.

Делитесь знаниями в инстаграме или ютьюбе, давайте эфиры во «Вконтакте» или создавайте опросы и тесты для сверстников. Подготовка видео поможет не только прочнее запомнить принципы и факты, но и развить навыки публичных выступлений.

Что запомнить

Хотите получать новые статьи во «ВКонтакте»? Подпишитесь на рассылку полезных статей

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Почему мы забываем прочитанное, и это совершенно нормально

Сколько раз вы ловили себя на мысли, что не помните 80%-90% книги, которую прочитали буквально месяц назад? Почему мы забываем информацию, даже если она была нам очень интересной? И какой смысл в чтении, если спустя время мы ничего не помним?

На самом деле процесс забывчивости для нашего мозга совершенно нормален. Это совершенно не означает, что вы страдаете склерозом или у вас напрочь отсутствует функция запоминания. Чтение для человека – это не только развлечение и побуждение фантазии, а и получение бесценного опыта и выявления некой морали.

Люди, которые помнят все детали из книги или фильма даже спустя долгое время – это, скорее, исключение из правил. Наш мозг устроен таким образом, чтобы контролировать процесс поступления и обработки информации, при этом не перетруждаясь и не забивая зазря долгосрочную память. Ведь некоторые вещи мы помним долгие годы, совершенно не думая о том, как это происходит.

Чаще всего та информация, которую мы помним – это сухой остаток от всей массы прочитанного, т.е. важная мораль. Наш мозг понимает, что запоминать цвет одежды главного героя не имеет никакого смысла, потому что эта информация нужна только в момент прочтения, чтобы в голове сложилась общая картина происходящего.

Согласно исследованиям немецкого психолога Германа Эббингауза, существует некая «кривая забывания». Ее принцип состоит в том, что человеческий мозг в течение первого часа теряет до 60% информации, которую он только что получил. Спустя 10 часов мы забываем еще примерно 5%, а по истечении 16 часов в голове остается только до 20% ценных знаний.

Таким образом, можно сделать вывод, что, если вы хотите запомнить как можно больше, вам необходимо повторять изученное спустя 20 минут и примерно через сутки. Желательно освежать информацию в памяти еще на протяжении нескольких недель. Только так вы действительно сможете запомнить то, что прочитали, надолго.

Была ли память таковой всегда или она претерпела изменений совсем недавно? Чтобы разобраться, почему мы забываем прочитанное, необходимо проанализировать, как жили люди до наших дней и какой была информация того времени.

Оглянувшись назад, можно сказать, что раньше информации существовало в разы меньше. Кроме того, каждое знание или впечатление было в новинку, а потому люди с жадностью поглощали и запоминали их. В современном мире мы буквально находимся под гнетом информационного поля. Сами того не замечая, мы читаем рекламу на улицах, листаем ленты социальных сетей, обсуждаем с коллегами на работе всё на свете и т.д. Помимо прочего, пытаемся выучить что-то новое и не забывать старое.

Все это приводит к тому, что наш мозг перегружается изо дня в день. Мы стали настоящими заложниками информации, которая иногда сама норовит попасть в нашу голову. В то же время мы имеем в своем распоряжении все знаниям мира буквально в секундной доступности. Чтобы добраться до них, нам всего лишь стоит пару раз кликнуть мышкой. Поэтому человеческому мозгу не нужно напрягаться и запоминать абсолютно всё.

Одновременная доступность информации и ее чрезмерный переизбыток начал путать наш мозг, которому всё чаще бывает трудно запомнить, что же происходило вчера или что мы ели на завтрак. Итак, мы ответили на вопрос, почему забываем информацию, но как же сделать так, чтобы запоминать хотя бы то, что действительно важно и нужно запомнить?

Исследования человеческой памяти показали, что люди, которые просматривают только одну передачу в неделю, запоминают из нее гораздо больше, чем те, кто смотрит телевизор постоянно. Мозг решает, что информации слишком много, а потому мы просто ее забываем. Отсюда можно сделать вывод: если вы хотите что-то запомнить – необходимо уменьшить количество потребляемой информации. Особенно той, которая вам не нужна.

Кроме того, во время чтения очень важно научиться концентрироваться на том, что вы читаете. Осознанное чтение даст гораздо больше положительных результатов, чем вы можете себе представить. Тот сухой остаток в виде 20% прочитанного окажет немалое влияние на ваше мировоззрение. И даже если спустя какое-то время вы забудете всё, что прочитали, этот новый взгляд на мир останется с вами на подсознательном уровне на всю оставшуюся жизнь.

Несколько простых советов, которые помогут лучше запоминать прочитанное:

1. Ограничьте количество поступающей информации

Как бы странно это ни звучало, но для того, чтобы лучше запоминать, нужно меньше читать. К ненужной информации можно отнести, например, бессмысленное прочтение социальных сетей или просмотр бесполезного видео. За счет этого сокращения мозг будет лучше воспринимать то, что вы действительно хотите запомнить.

2. Делайте заметки

Не черкать в книгах нас учили еще в школе, но именно подобное занятие позволяет запоминать больше. Приучите себя во время чтения делать заметки в блокноте в виде цитат, собственных мыслей или каких-то выводов, к которым вы пришли в процессе.

3. Пересказывайте прочитанное

Давно известен тот факт, что если вы хотите запомнить какую-то информацию – ею стоит с кем-то поделиться. Иными словами – пересказать прочитанное. По сути, это то самое повторение, которое необходимо произвести спустя 20 минут и 24 часа после получения информации.

4. Читайте порционно и при разных обстоятельствах

Считается, что идеальный рай для книголюба – это тишина, мягкое домашнее кресло, плед, чашка горячего чая и книга. Но как показывает практика, лучше всего для запоминания информации подходит смена обстановки. Читая порционно в разных местах, вы сможете запоминать части из книги, ассоциируя их с обстоятельствами или окружающей средой.

5. Не храните книги

Как уже говорилось ранее, мы имеем доступ к любой информации мира, а потому в хранении книг нет никакого смысла. Особенно, если вы не собираетесь их перечитывать. Кроме того, зная, что после прочтения книги у вас больше не будет, вы неосознанно захотите запомнить больше информации из нее или записать важные тезисы в блокнот.

«Как запоминать и применять в жизни прочитанное» [Перевод]

Вероятно за эту неделю вы прочитали десятки статей в интернете и может быть прочитали одну или две книги. Возможно вы даже выделили несколько отрывков из прочитанного с мыслью “Не могу дождаться момента, чтобы применить это в работе или жизни!”, но спустя пару дней вы уже не помните что вы прочитали и где эти забытые идеи взяли начало. И вновь продолжается порочный круг интенсивного потребления информации, ограничивающий вашу креативность и не дающий перейти к меньшему потреблению и большему созиданию.

Применение прочитанного на практике помогает запомнить прочитанное. Однако если вы только потребляете информацию, скорее всего вы её забудете.

Если вы хотите запоминать прочитанное и применять это на практике, вам необходимо создать систему.

Независимо от того, каким методом вы воспользуетесь, использование системы это основа для повышения креативности, запоминания и применения прочитанного.

Большинство людей бездумно просматривают веб-странички и делятся информацией привлекшей внимание в данный момент.

Чего они не делают, так это не фиксируют ценную для них информацию. Они теряют свои идеи и выводы среди огромного потока информации. Однако если вы заведете привычку записывать то, что привлекло ваше внимание, вы не только с большей вероятностью запомните эту информацию, но и примените в жизни.

Подчеркивание и Выделение

Если все что вы делаете, так это подчеркиваете и выделяете блоки текста, вы не получите пользы. Вам необходимо что-то сделать с выделенным текстом.

Перед выделением, задайте себе вопрос “Важно ли это для меня?”, это позволит в дальнейшем быстро разглядеть важные моменты и например использовать в дальнейшем в качестве цитат в блоге.

Я выделяю текст в нескольких случаях:

1. Красивый язык: Если мне нравится как звучит конкретное предложение или фраза. Например в книге Шерил Стрэйд “Маленькие красивые вещи” (“Tiny Beautiful things”) использовала фразу “soul smashingly beautiful”. Это была не просто фраза которую я выделил, но и решил “своровать как художник” и использовать в одной из своих работ.

2. Исследования для моих проектов: С тех пор как я пишу про поведения людей, продуктивность, состояние потока и нейробиологию, я выделяю всё что может относиться к этим темам.

3. Применимые идеи: Это могут быть упражнения или особые способы применения чего либо.

Как я использую Evernote

Несколько дней назад я закончил читать книгу “Insight” от Tasha Eurich. Я выделил для себя много идей и хотел быть уверен в их легкой доступности. Учитывая что я читал бумажную книгу, пролистывать её вновь было бы малоэффективно. После моего разговора с Тияго Форте, я решил что буду фиксировать в Evernote все что произвело на меня наибольшее впечатление в книги Таши. Вот как я это делал:

1. Я сфотографировал обложку и поместил её в начале заметки.

2. Я написал абзац с кратким изложением книги.

3. Я выписал все цитаты/подчеркивания. (Я пробовал делать фотографии, но это менее эффективно чем выписывание текста.)

4. Я записывал любые идеи для блога или задачи которые приходили из книги. Например после того, как я проделал этот процесс с книгой “Преимущество счастья” (“The Happiness advantage”), у меня появилась идея для поста “Научно доказанные методы стать счастливее” (“Scientifically Proven ways to Become Happier”).

Ещё один метод который я использую для идей постов или подкастов это Trello. Наш редакторский календарь (тематический план) организован следующим методом:

1. Предстоящие гости подкастов

2. Предстоящие статьи

3. Записанные интервью

4. Идеи гостей/Запланированые интервью

5. Идеи для постов в блоге

Это позволяет мне планировать наш тематический план на несколько недель вперед.

Независимо от используемого метода (карточки, Evernote, Trello), фиксировать ваши идеи это стратегически важный момент для действий связанных с ними.

Каждый раз, когда я читаю книгу и нахожу в ней классные идеи, я рекомендую её своему бизнес партнеру Брайану. Я делаю это по эгоистическим причинам. Его мозг работает в отличной от меня манере, и если он прочитает эту книгу, я получу идеи о которых даже не задумывался. Мы недавно проделали это с книгой Рэя Дэлио “Беспринципный”. Это сильно повлияло на наше планирование и цели на 2018 год. Обсуждая прочитанное с коллегами, бизнес партнерами и друзьями, вы значительно увеличите ценность прочитанного.

Есть большое преимущество в освещении того, что было прочитано. К тому же, один из лучших методов усиления вашего понимания — научить кого либо этому. На многие из моих статей и постов меня вдохновило прочитанное. Когда мы пишем о прочитанном, мы не только усиливаем эти идеи, но и перевариваем их и усиливаем наши личные выводы из них.

Например то о чем я писал в последнее время: сосредоточенность на работе. В качестве субпродукта к написанию большого количества материала на эту тему, моя личная сосредоточенность на работе значительно повысилась. Это также имело значительное влияние на контент моей будущей книги.

Когда мы начинаем задавать себе вопрос “Что я сейчас читаю?”, мы переходим из состояния пассивного потребления в состояние активного вовлечения в контент. Лучше активно прочитать 10 страниц, чем бездумно проглотить 50 страниц статей в интернете. Автор книги “Как читать книгу: Классическое руководство осмысленного чтения” (How to Read a Book: The Classic Guide to Intelligent Reading) выделяет 4 вопроса:

1. О чем в целом эта книга?

2. О чем было сказано в деталях и как?

3. Эта книга правдива полностью или частично?

4. Что из этого правда?

Я добавляю ещё несколько вопросов к конкретным элементам книги:

1. Где я могу применить это в моей жизни?

2. Где я наблюдал реализацию этого в жизни?

3. Дает ли мне это идеи о чем написать?

Вы можете быть пассивным потребителем при чтении или вовлечены участником. Последнее более ценно и дает результат.

Я уже писал ранее о скрытых достоинствах прочтения книги более одного раза. Когда вы читаете книгу во второй раз, вы получаете выводы, которые проглядели при первом прочтении. У меня есть несколько книг в библиотеке которые я перечитываю регулярно. Перечитывание данных книг часто дает новые идеи статей и даже глав моих книг.

Когда я спросил на Facebook “Как вы имплементируете прочитанное?”, моя подруга Мария Брофи сказал следующее:

“Я поняла, что мне необходимо прочитать книгу несколько раз чтобы реально понять её, и я делаю заметки и списки дел. Сейчас я в четвертый раз перечитываю (за 3 года) “Ты был рожден богатым” (“You Were Born Rich”) Боба Проктора (Bob Proctor) и каждое новое прочтение приносит мне новые идеи. Я делаю заметки о том, какие у меня были цели на каждое из прочтений, и это интересно, что я достигала почти всего в предыдущие разы.”

Иногда наибольшую ценность из книги можно получить прочитав книгу более одного раза.

Одна из главных причин провала применения прочитанного в жизни, это то что они пытаются применить больше чем способны разжевать. Они читают книгу и пытаются изменить всю свою жизнь. Поскольку это не равномерные изменения, в скором времени они находят себя там, где начинали. Они начинают думать что идеи из книги не работают и начинают искать новую книгу, продолжая порочный круг саморазвития.

Когда я читал книгу “Преимущество Счастья”, там было очень много идей для действий, которые я хотел сейчас же воплотить в жизнь. Но одной из основных идей был концепт “Энергии Активации”. Я решил применить его в первую очередь, что стало основой моей привычки писать 1000 слов в день, далее привело к привычке читать 100 книг в год, ежедневной медитации и многим другим. Всего одна примененная идея.

Лучший совет, который я могу дать вам для создания привычек, это то что привычка должна быть легко внедряемой в вашу повседневную жизнь, не требующей сверх усилий. Если вы сделаете это всего лишь единожды, вы не сможете увидеть ценности данной привычки. Это как сходить единожды в спортзал, больше не возвращаться туда никогда и интересоваться “А почему же я не в лучшей форме?”. Залог успеха в том, чтобы помнить о привычке и регулярно её повторять. Проделайте написаное выше с 10 книгами и тогда у вас появится система для воплощения прочитанного в жизни.