Законы ньютона простыми словами что обозначают

Три закона Ньютона

Первый закон Ньютона

Первым, кто начал работу над законами инерции, был итальянский ученый Галилео Галилей. Он провел опыт, в процессе которого пускал по разным поверхностям в наклонной плоскости шарик. В результате он выяснил, что шарик, скатывающийся в песчаную поверхность, быстро останавливается; шарик, который скатывается по тканевой поверхности, катится намного дольше; а шарик, который скатывается по стеклу, катится дольше всего. Этот опыт позволил сформулировать простое определение понятию «инерция».

По Галилео Галилею инерция — «неистребимо запечатленное движение». Закон инерции во времена Галилея гласил: «при отсутствии внешних сил тело либо покоится, либо движется равномерно».

Инерция — возможность тел сохранять скорость по величине, по направлению, если на тело ничто не воздействует.

Важно понять, что первый закон Ньютона основан на явлении инерции. Сформулируем трактовку этого закона: бывают такие системы отчета, которые называются инерциальными, в которых тела совершают равномерное и прямолинейное движение, при условии, что на них не воздействуют никакие силы, а воздействие других сил скомпенсировано.

Если говорить простым языком, смысл первого закона Ньютона в следующем: представьте фигуристку, которая скользит по льду; она скользит по абсолютно ровному льду, а если пренебречь силами трения, сопротивления воздуха и другими, то окажется, что фигуристка будет катиться по льду с одной скоростью бесконечно долго.

Второй закон Ньютона

Представим снова фигуристку, которая катится по абсолютно ровному льду, но приложим к ней силу. В этом случае фигуристка будет катиться, но в итоге все равно остановится. Логично, что скорость фигуристки изменится.

Сформулируем второй закон Ньютона:

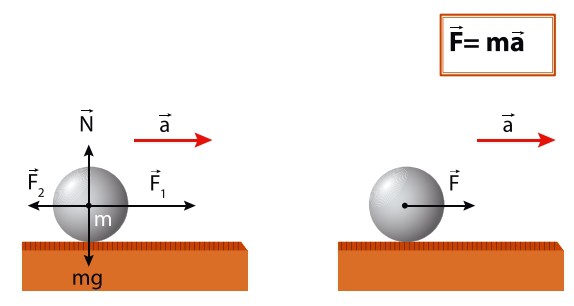

Ускорение тела в инерциальных системах отсчета прямо пропорционально приложенной к нему силу и обратно пропорционально массе.

Масса тела — такая физическая величина, которая определяет свойства инерции и гравитации. Чем больше масса тела, тем большую силу к нему нужно приложить, чтобы придать ему ускорение.

Третий закон Ньютона

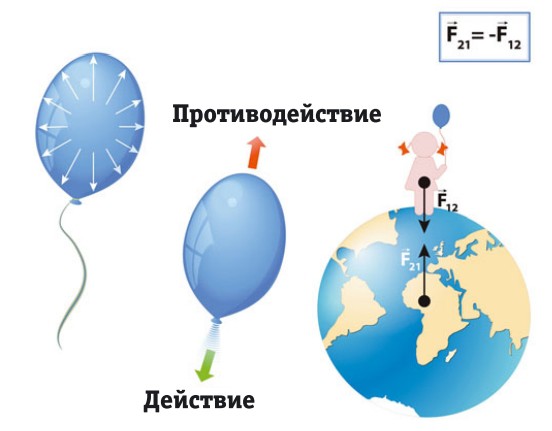

Третий закон Ньютона в физике описывает взаимодействие тел. Если кратко, то можно представить закон Ньютона как фразу «на каждое действие найдется противодействие».

Представим, что ребенок тянет канат с другим ребенком. Ясно, что на оба тела воздействуют одинаковые силы.

Сформулируем третий закон Ньютона:

Два тела воздействуют друг на друга с силами, которые противоположны по направлению, но равны по модулю.

Примеры задачи на законы Ньютона

Какие формулы нужны для решения задач на законы Ньютона?

Где F — сила (единицы измерения «H»); m — масса (единица измерения кг); a — ускорение (единицы измерения « м \ с 2 ».

Дано: на тело с массой 500 грамм воздействует сила 0,2 H. Каково ускорение?

Законы Ньютона

Законы Ньютона — это законы соотношения между силами, действующими на массивное тело, и движением тела, это их взаимодействие; всего их 3, и впервые их сформулировал английский физик и математик сэр Исаак Ньютон в 1686 году.

Законы Ньютона кратко:

1-й закон Ньютона: закон инерции — если на тело не действуют внешние силы, то покоящееся тело будет оставаться в покое, а движущееся тело останется в равномерном движении по прямой.

2-й закон Ньютона: основной закон динамики — существует связь между силой, которая действует на тело и ускорением (тело приобретает ускорение из-за действующей на него силы, т.е. F = m × a).

3-й закон Ньютона: закон равенства действия и противодействия — на каждое действие существует равное и противоположное противодействие.

Сила — это мера взаимодействия тел и измеряется в ньютонах (Н; единица измерения 1 Н = 1 кг·м/с²). Ньютон — это интенсивность силы, приложенная к частице массой 1 кг, вызывающая ускорение 1 метр в секунду в секунду, т.е. 1 м/с².

Первый закон Ньютона: закон инерции

Определение

Если на тело не действуют внешние силы, то покоящееся тело будет оставаться в покое, а движущееся тело останется в равномерном движении по прямой.

Этот закон также используется как определение инерции.

Если на объект не действует внешняя сила, то его скорость будет постоянной. Если скорость будет нулевой, то и объект не сдвинется с места. Если будет существовать внешняя сила, из-за этой силы его скорость изменится.

Имеется в виду, что вещи не останавливаются, не начинают двигаться сами по себе и не меняют направление без силы, которая действует на них извне, что и вызывает такие изменения их движений.

Например, при игре в футбол мяч полетит в ту сторону, куда игрок его пнёт. Так, объект, на который действует сила, может изменить свою скорость и направление. Когда мяч попадает в ворота, другая сила (сила сетки ворот) действует на него, останавливая.

Другое определение инерции:

Инерция — это свойство тел, заставляющее их сопротивляться изменениям скорости и/или направления.

Формулы первого закона Ньютона не существует.

Второй закон Ньютона: основной закон динамики

Определение

Существует связь между силой (F), которая действует на тело (массы m), и ускорением (a). Тело приобретает ускорение из-за действующей на него силы.

Например, если взять два круглых предмета разной массы и ударить по ним битой (на картинке — бейсбольный мяч и шар для боулинга) с одинаковой силой, то результат будет разный.

Поскольку у них разная масса, то при ударе с одинаковой силой они будут перемещаться на разное расстояние и с разной скоростью. Если увеличится сила удара по тому же бейсбольному мячу, то результат тоже изменится — он улетит дальше.

Насколько объект ускоряется (a), зависит от массы тела (m) и силы, приложенной к нему (F).

Например, воздействие силы (F) 15 Н (Ньютонов) на бейсбольный мяч (массой m1) будет намного больше, чем та же самая сила, действующая на шар для боулинга (массой m2).

Формула

F — сила, приложенная к телу (в Н)

m — масса тела (в кг)

a — ускорение тела (в м/с²)

То есть ускорение (a) прямо пропорционально силе, приложенной к телу (F) и обратно пропорционально массе тела (m). F — это сила, возникающая в результате всех сил, действующих на тело.

Пример использования формулы

Сколько требуется силы для разгона автомобиля массой 1000 кг со скоростью 5 м/с²?

Используем эту формулу

F = 1000 кг × 5 м/с² = 5000 Н

Ответ: сила, необходимая для разгона автомобиля массой 1000 кг со скоростью 5 м/с², составляет 5000 Ньютонов.

Третий закон Ньютона: закон равенства действия и противодействия

Определение

На каждое действие существует равное и противоположное противодействие/реакция.

Имеется в виду, что на каждую силу действия, приложенную к телу, возникает другая сила противодействия в другом теле, и эта сила (реакции/противодействия) имеет ту же интенсивность, что и сила действия, но она действует в противоположном направлении. Так, парами, эти силы появляются и компенсируют друг друга.

Таким образом, 3 закон Ньютона объясняет то, как мы можем бегать и ходить по земле.

Формула

Для постоянной массы тела справедлива следующая формула:

F1 — сила действия первого тела на второе;

F2 — сила действия второго тела на первое.

Эта формула означает, что взаимодействие двух тел даёт пару сил F1 и F2, которые:

Законы Ньютона прежде и теперь

Классическая механика Ньютона наглядно объясняет закономерности нашего мира при скоростях, далеких от скорости света. В ее основе лежат три закона, которые английский ученый Исаак Ньютон впервые сформулировал в 1687 г. в своей книге «Математические начала натуральной философии». Надо сказать, что сегодня они формулируются несколько по-другому — более точно.

Формулировка первого закона была следующей: всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменять это состояние. Сегодня закон излагают немного не так, потому что Ньютон опирался на неподвижную систему отсчета, то есть на абсолютное пространство-время, с чем современная физика не согласна. Кроме того, понятие «тело» заменено на понятие «материальная точка», потому что тело конечных размеров в отсутствие внешних сил способно также вращаться. Таким образом, первый закон утверждает, что, если уже движущееся тело не трогать, оно будет по инерции продолжать двигаться по прямой. Инерция — это такое свойство тела, при котором скорость его движения остается неизменной и по величине, и по направлению, когда на него не действуют никакие силы. Чтобы изменить скорость движения тела или заставить неподвижное тело двигаться, на него нужно воздействовать с определенной силой. Разумеется, одинаковые силы воздействуют на различные тела по-разному. Иными словами, у тел имеется различная инертность, то есть свойство сопротивляться изменению скорости. Поэтому первый закон Ньютона называют также законом инерции.

Современная формулировка звучит следующим образом: существуют такие системы отсчета, называемые инерциальными, относительно которых материальные точки, когда на них не действуют никакие силы (или действуют силы взаимно уравновешенные), находятся в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.

Итак, с помощью первого закона Ньютона определяется, находится ли тело под воздействием внешних сил.

Второй закон Ньютона в классической формулировке выглядит так: изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.

Современная формулировка звучит так: в инерциальной системе отсчета ускорение, которое получает материальная точка с постоянной массой, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально ее массе.

Таким образом, второй закон показывает, что происходит с телом (материальной точкой) под воздействием внешних сил. Кроме того, он вводит массу как меру проявления инертности и связывает ее с ускорением. Чем больше приложенная к телу сила (точнее, сумма сил), тем большее ускорение оно приобретает, а чем массивнее это тело, тем меньше ускорение. В виде формулы второй закон записывается так:

где F — сила, m — масса, a — ускорение. Отсюда видно, что ускорение обратно пропорционально массе, то есть чем больше масса, тем меньше ускорение при приложении определенной силы.

И если знать направление и интенсивность всех действующих на точку (тело) сил, а также ее координаты и скорость, то можно предсказать будущее состояние этой точки. Такая концепция существовала в науке более 200 лет, пока не появилась квантовая механика.

Третий закон в классической формулировке выглядит следующим образом: действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны.

Сегодня он звучит так: материальные точки взаимодействуют друг с другом силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению.

Иными словами, согласно этому закону, любая сила является результатом взаимодействия других сил. Однако они могут значительно отличаться по величине. Когда с дерева падает яблоко, не только Земля притягивает его, но и оно притягивает Землю, и центр планеты смещается вверх, навстречу яблоку. Но на ничтожно малое расстояние — меньше диаметра атомного ядра. Ведь масса Земли, а значит, и ее инертность, несопоставимо больше массы яблока. И здесь уже работает второй закон Ньютона.

Вообще тела при движении нередко наглядно демонстрируют действие всех трех законов. Например, при запуске ракеты на нее действует сила реактивной тяги, и ракета поднимается (третий закон Ньютона), причем с ускорением (второй закон Ньютона), а выйдя на орбиту, начинает двигаться по ней согласно первому закону Ньютона.

Можно заметить, что в современных формулировках используется термин «инерциальная система отсчета». Это значит, что в неинерциальных системах отсчета законы Ньютона должны выполняться с поправками на силу инерции. Неинерциальные системы — такие, которые движутся с ускорением относительно инерциальных.

Законы Ньютона положили начало классической физике, именно их используют, чтобы строить дома и конструировать машины, запускать космические корабли. Однако с появлением квантовой механики в физике появились новые законы, не столь наглядные, как законы классической механики. Тем не менее законы Ньютона справедливы в очень широкой области и их невозможно отменить.

Падало ли яблоко на голову Ньютона

Ньютон также открыл закон всемирного тяготения. Существует исторический анекдот, что ученый сделал это после того, как ему на голову упало яблоко. Рассказывают также, что все свои открытия Ньютон совершил во время так называемых чумных каникул, в 1665—1666 гг., когда в Англии бушевала чума и он вынужден был уехать из Кембриджа, где учился и работал, в деревню. На самом же деле открытия Ньютона были результатом работы многих лет.

Физика, проникнутая математикой

Законы Ньютона являются основными законами механики, более того, с них началась математизация физики. Механика настолько проникнута математикой, что специалистов по ней готовят на механико-математических (или математико-механических) факультетах, а не на физических.

Законы механики Ньютона

В отсутствие внешних силовых воздействий тело будет продолжать равномерно двигаться по прямой.

Ускорение движущегося тела пропорционально сумме приложенных к нему сил и обратно пропорционально его массе.

Всякому действию сопоставлено равное по силе и обратное по направлению противодействие.

Законы Ньютона — в зависимости от того, под каким углом на них посмотреть, — представляют собой либо конец начала, либо начало конца классической механики. В любом случае это поворотный момент в истории физической науки — блестящая компиляция всех накопленных к тому историческому моменту знаний о движении физических тел в рамках физической теории, которую теперь принято именовать классической механикой. Можно сказать, что с законов движения Ньютона пошел отсчет истории современной физики и вообще естественных наук.

Однако Исаак Ньютон взял названные в его честь законы не из воздуха. Они, фактически, стали кульминацией долгого исторического процесса формулирования принципов классической механики. Мыслители и математики — упомянем лишь Галилея (см. Уравнения равноускоренного движения) — веками пытались вывести формулы для описания законов движения материальных тел — и постоянно спотыкались о то, что лично я сам для себя называю непроговоренными условностями, а именно — обе основополагающие идеи о том, на каких принципах зиждется материальный мир, которые настолько устойчиво вошли в сознание людей, что кажутся неоспоримыми. Например, древним философам даже в голову не приходило, что небесные тела могут двигаться по орбитам, отличающимся от круговых; в лучшем случае возникала идея, что планеты и звезды обращаются вокруг Земли по концентрическим (то есть вложенным друг в друга) сферическим орбитам. Почему? Да потому, что еще со времен античных мыслителей Древней Греции никому не приходило в голову, что планеты могут отклоняться от совершенства, воплощением которой и является строгая геометрическая окружность. Нужно было обладать гением Иоганна Кеплера, чтобы честно взглянуть на эту проблему под другим углом, проанализировать данные реальных наблюдений и вывести из них, что в действительности планеты обращаются вокруг Солнца по эллиптическим траекториям (см. Законы Кеплера).

Первый закон Ньютона

Учитывая столь серьезный, исторически сложившийся провал, первый закон Ньютона сформулирован безоговорочно революционным образом. Он утверждает, что если какую-либо материальную частицу или тело попросту не трогать, оно будет продолжать прямолинейно двигаться с неизменной скоростью само по себе. Если тело равномерно двигалось по прямой, оно так и будет двигаться по прямой с неизменной скоростью. Если тело покоилось, оно так и будет покоиться, пока к нему не приложат внешних сил. Чтобы просто сдвинуть физическое тело с места, к нему нужно обязательно приложить стороннюю силу. Возьмем самолет: он ни за что не стронется с места, пока не будут запущены двигатели. Казалось бы, наблюдение самоочевидное, однако, стоит нам отвлечься от прямолинейного движения, как оно перестает казаться таковым. При инерционном движении тела по замкнутой циклической траектории его анализ с позиции первого закона Ньютона только и позволяет точно определить его характеристики.

Представьте себе что-то типа легкоатлетического молота — ядро на конце струны, раскручиваемое вами вокруг вашей головы. Ядро в этом случае движется не по прямой, а по окружности — значит, согласно первому закону Ньютона, его что-то удерживает; это «что-то» — и есть центростремительная сила, которую вы прилагаете к ядру, раскручивая его. Реально вы и сами можете ее ощутить — рукоять легкоатлетического молота ощутимо давит вам на ладони. Если же вы разожмете руку и выпустите молот, он — в отсутствие внешних сил — незамедлительно отправится в путь по прямой. Точнее будет сказать, что так молот поведет себя в идеальных условиях (например, в открытом космосе), поскольку под воздействием силы гравитационного притяжения Земли он будет лететь строго по прямой лишь в тот момент, когда вы его отпустили, а в дальнейшем траектория полета будет всё больше отклоняться в направлении земной поверхности. Если же вы попробуете действительно выпустить молот, выяснится, что отпущенный с круговой орбиты молот отправится в путь строго по прямой, являющейся касательной (перпендикулярной к радиусу окружности, по которой его раскручивали) с линейной скоростью, равной скорости его обращения по «орбите».

Теперь заменим ядро легкоатлетического молота планетой, молотобойца — Солнцем, а струну — силой гравитационного притяжения: вот вам и ньютоновская модель Солнечной системы.

Такой анализ происходящего при обращении одного тела вокруг другого по круговой орбите на первый взгляд кажется чем-то само собой разумеющимся, но не стоит забывать, что он вобрал в себя целый ряд умозаключений лучших представителей научной мысли предшествующего поколения (достаточно вспомнить Галилео Галилея). Проблема тут в том, что при движении по стационарной круговой орбите небесное (и любое иное) тело выглядит весьма безмятежно и представляется пребывающим в состоянии устойчивого динамического и кинематического равновесия. Однако, если разобраться, сохраняется только модуль (абсолютная величина) линейной скорости такого тела, в то время как ее направление постоянно меняется под воздействием силы гравитационного притяжения. Это и значит, что небесное тело движется равноускоренно. Кстати, сам Ньютон называл ускорение «изменением движения».

Первый закон Ньютона играет и еще одну важную роль с точки зрения нашего естествоиспытательского отношения к природе материального мира. Он подсказывает нам, что любое изменение в характере движения тела свидетельствует о присутствии внешних сил, воздействующих на него. Условно говоря, если мы наблюдаем, как железные опилки, например, подпрыгивают и налипают на магнит, или, доставая из сушилки стиральной машины белье, выясняем, что вещи слиплись и присохли одна к другой, мы можем чувствовать себя спокойно и уверенно: эти эффекты стали следствием действия природных сил (в приведенных примерах это силы магнитного и электростатического притяжения соответственно).

Второй закон Ньютона

Если первый закон Ньютона помогает нам определить, находится ли тело под воздействием внешних сил, то второй закон описывает, что происходит с физическим телом под их воздействием. Чем больше сумма приложенных к телу внешних сил, гласит этот закон, тем большее ускорение приобретает тело. Это раз. Одновременно, чем массивнее тело, к которому приложена равная сумма внешних сил, тем меньшее ускорение оно приобретает. Это два. Интуитивно эти два факта представляются самоочевидными, а в математическом виде они записываются так:

где F — сила, m — масса, а — ускорение. Это, наверное, самое полезное и самое широко используемое в прикладных целях из всех физических уравнений. Достаточно знать величину и направление всех сил, действующих в механической системе, и массу материальных тел, из которых она состоит, и можно с исчерпывающей точностью рассчитать ее поведение во времени.

Именно второй закон Ньютона придает всей классической механике ее особую прелесть — начинает казаться, будто весь физический мир устроен, как наиточнейший хронометр, и ничто в нем не ускользнет от взгляда пытливого наблюдателя. Назовите мне пространственные координаты и скорости всех материальных точек во Вселенной, словно говорит нам Ньютон, укажите мне направление и интенсивность всех действующих в ней сил, и я предскажу вам любое ее будущее состояние. И такой взгляд на природу вещей во Вселенной бытовал вплоть до появления квантовой механики.

Третий закон Ньютона

За этот закон, скорее всего, Ньютон и снискал себе почет и уважение со стороны не только естествоиспытателей, но и ученых-гуманитариев и попросту широких масс. Его любят цитировать (по делу и без дела), проводя самые широкие параллели с тем, что мы вынуждены наблюдать в нашей обыденной жизни, и притягивают чуть ли не за уши для обоснования самых спорных положений в ходе дискуссий по любым вопросам, начиная с межличностных и заканчивая международными отношениями и глобальной политикой. Ньютон, однако, вкладывал в свой названный впоследствии третьим закон совершенно конкретный физический смысл и едва ли замышлял его в ином качестве, нежели как точное средство описания природы силовых взаимодействий. Закон этот гласит, что если тело А воздействует с некоей силой на тело В, то тело В также воздействует на тело А с равной по величине и противоположной по направлению силой. Иными словами, стоя на полу, вы воздействуете на пол с силой, пропорциональной массе вашего тела. Согласно третьему закону Ньютона пол в это же время воздействует на вас с абсолютно такой же по величине силой, но направленной не вниз, а строго вверх. Этот закон экспериментально проверить нетрудно: вы постоянно чувствуете, как земля давит на ваши подошвы.

Тут важно понимать и помнить, что речь у Ньютона идет о двух силах совершенно разной природы, причем каждая сила воздействует на «свой» объект. Когда яблоко падает с дерева, это Земля воздействует на яблоко силой своего гравитационного притяжения (вследствие чего яблоко равноускоренно устремляется к поверхности Земли), но при этом и яблоко притягивает к себе Землю с равной силой. А то, что нам кажется, что это именно яблоко падает на Землю, а не наоборот, это уже следствие второго закона Ньютона. Масса яблока по сравнению с массой Земли низка до несопоставимости, поэтому именно его ускорение заметно для глаз наблюдателя. Масса же Земли, по сравнению с массой яблока, огромна, поэтому ее ускорение практически незаметно. (В случае падения яблока центр Земли смещается вверх на расстояние менее радиуса атомного ядра.)

По совокупности же три закона Ньютона дали физикам инструменты, необходимые для начала комплексного наблюдения всех явлений, происходящих в нашей Вселенной. И, невзирая на все колоссальные подвижки в науке, произошедшие со времен Ньютона, чтобы спроектировать новый автомобиль или отправить космический корабль на Юпитер, вы воспользуетесь все теми же тремя законами Ньютона.

Законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения

Теория к заданию 2 из ЕГЭ по физике

Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Принцип относительности Галилея

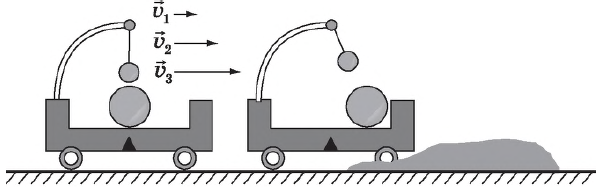

Инерциальная система отсчета — это система отсчета, в которой справедлив закон инерции: материальная точка, когда на нее не действуют никакие силы (или действуют силы, взаимно уравновешенные), находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.

Закон этот был открыт Галилеем в 1632 г. и сформулирован Ньютоном в 1687 г. как первый закон механики.

Любая система отсчета, движущаяся по отношению к инерциальной системе отсчета поступательно, равномерно и прямолинейно, также является инерциальной системой отсчета, т. е. в ней выполняется первый закон Ньютона. Следовательно, инерциальных систем отсчета может быть сколь угодно много. Система отсчета, движущаяся с ускорением по отношению к инерциальной системе отсчета, неинерциальна и закон инерции в ней не выполняется.

Сказанное подтверждается опытом, изображенным на рисунке. Сначала тележка движется прямолинейно и равномерно относительно земли. На ней находятся два шарика, один из которых лежит на горизонтальной поверхности, а другой подвешен на нити. Силы, действующие на каждый шарик по вертикали, уравновешены, по горизонтали никакие силы на шарики не действуют (силой сопротивления воздуха в данном случае можно пренебречь).

Шарики будут находиться в покое относительно тележки при любой скорости ее движения ($υ_1, υ_2, υ_3$ и т. д.) относительно Земли — главное, чтобы эта скорость была постоянна.

Но когда тележка попадает на песчаную насыпь, ее скорость быстро уменьшается, в результате чего тележка останавливается. Во время торможения тележки оба шарика приходят в движение, т. е. изменяют свою скорость относительно тележки, хотя нет никаких сил, которые толкали бы их.

Здесь первой (условно неподвижной) системой отсчета является Земля. Второй системой отсчета, движущейся относительно первой, является тележка. Пока тележка двигалась прямолинейно и равномерно, шарики находились в состоянии покоя относительно тележки, т. е. закон инерции выполнялся. Как только тележка начала тормозить, т. е. начала двигаться с ускорением относительно первой инерциальной системы отсчета (Земли), закон инерции перестал выполняться.

Если относительно какой-нибудь системы отсчета тело движется с ускорением, не вызванным действием на него других тел, то такую систему называют неинерциальной.

В неинерциальных системах отсчета основное положение механики о том, что ускорение тела вызывается воздействием на него других тел, не выполняется.

Следует отметить, что невозможно найти строго инерциальную систему отсчета. Реальная система отсчета всегда связывается с каким-нибудь конкретным телом (Землей, корпусом корабля или самолета и т. и.), по отношению к которому и изучается движение различных объектов. Поскольку все реальные тела движутся с тем или иным ускорением, любая реальная система отсчета может рассматриваться как инерциальная лишь приближенно.

С очень высокой степенью точности инерциальной можно считать гелиоцентрическую систему, связанную с центром Солнца и с координатными осями, направленными на три далекие звезды. Эта система используется в задачах небесной механики и космонавтики. Для решения большинства технических задач инерциальной системой отсчета можно считать любую систему, жестко связанную с Землей (или с любым телом, которое покоится или движется равномерно и прямолинейно относительно поверхности Земли).

Первый закон Ньютона

Любое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.

Так был сформулирован Ньютоном в 1687 г. первый закон механики, или закон инерции.

Суть закона инерции впервые была изложена в одной из книг итальянского ученого Галилео Галилея, опубликованной в начале XVII в.

Ньютон обобщил выводы Галилея, сформулировав закон инерции, и включил его в качестве первого из трех законов в основу механики. Поэтому данный закон называют первым законом Ньютона.

Однако со временем выяснилось, что первый закон Ньютона выполняется не во всех системах отсчета, а только в инерциальных. Поэтому с точки зрения современных представлений первый закон Ньютона формулируется так:

Существуют системы отсчета, называемые инерциальными, относительно которых свободные тела движутся прямолинейно и равномерно.

Под свободным телом здесь понимают тело, на которое не оказывают воздействие другие тела.

Следует помнить, что в первом законе Ньютона речь идет о телах, которые могут рассматриваться как материальные точки.

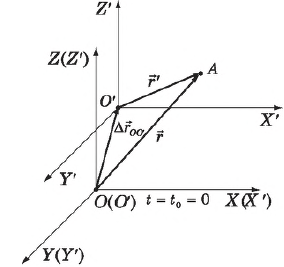

Принцип относительности Галилея

Принцип относительности Галилея гласит:

Во всех инерциальных системах отсчета законы механики имеют одинаковый вид.

Это означает, что уравнения, выражающие законы механики, не меняются (инвариантны) при преобразованиях Галилея.

что совпадает с (1.47).

Из уравнения (1.47) вытекает закон сложения скоростей:

Принцип относительности Галилея означает, что никакими механическими опытами нельзя обнаружить движение одной инерциальной системы координат относительно другой. Именно поэтому, находясь в салоне сверхзвукового самолета, пассажиры могут спокойно передвигаться, не чувствуя его скорости.

Не нужно, однако, думать, что выполнение принципа относительности означает полную тождественность движения одного и того же тела относительно разных инерциальных систем координат. Тождественны лишь законы движения. Характер же движения определяется начальными условиями (начальными скоростями и координатами тела), которые различны в разных системах отсчета.

Так, камень, выпущенный из рук в движущемся вагоне поезда, будет падать вертикально лишь относительно стен вагона, а для наблюдателя, находящегося на платформе, он будет двигаться по параболе. Объясняется это тем, что начальные скорости разные: относительно стен вагона начальная скорость равна нулю, а относительно Земли она равна скорости движения вагона.

Взаимодействие. Сила. Принцип суперпозиции сил

Взаимодействие в физике — это воздействие тел или частиц друг на друга, приводящее к изменению их движения.

Близкодействие и дальнодействие (или действие на расстоянии). О том, как осуществляется взаимодействие тел, в физике издавна существовали две точки зрения. Первая из них предполагала наличие некоторого агента (например, эфира), через который одно тело передает свое влияние на другое, причем с конечной скоростью. Это теория близкодействия. Вторая предполагала, что взаимодействие между телами осуществляется через пустое пространство, не принимающее никакого участия в передаче взаимодействия, причем передача происходит мгновенно. Это теория дальнодействия. Она, казалось бы, окончательно победила после открытия Ньютоном закона всемирного тяготения. Так, например, считалось, что перемещение Земли должно сразу же приводить к изменению силы тяготения, действующей на Луну. Кроме самого Ньютона, позднее концепции дальнодействия придерживались Кулон и Ампер.

На сегодняшний день физике известны четыре типа фундаментальных взаимодействий, существующих в природе (в порядке возрастания интенсивности): гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное взаимодействия.

Фундаментальными называются взаимодействия, которые нельзя свести к другим типам взаимодействий.

Фундаментальные взаимодействия отличаются интенсивностью ж радиусом действия. Под радиусом действия понимают максимальное расстояние между частицами, за пределами которого их взаимодействием можно пренебречь.

По радиусу действия фундаментальные взаимодействия делятся на дальнодействующие (гравитационное и электромагнитное) и короткодействующие (слабое и сильное).

Гравитационное взаимодействие универсально: в нем участвуют все тела в природе — от звезд, планет и галактик до микрочастиц: атомов, электронов, ядер. Его радиус действия равен бесконечности. Однако как для элементарных частиц микромира, так и для окружающих нас предметов макромира силы гравитационного взаимодействия настолько малы, что ими можно пренебречь. Оно становится заметным с увеличением массы взаимодействующих тел и потому определяющим в поведении небесных тел и образовании и эволюции звезд.

Основные характеристики фундаментальных взаимодействий

Слабое взаимодействие присуще всем элементарным частицам, кроме фотона. Оно отвечает за большинство ядерных реакций распада и многие превращения элементарных частиц.

Электромагнитное взаимодействие определяет структуру вещества, связывая электроны и ядра в атомах и молекулах, объединяя атомы и молекулы в различные вещества. Оно определяет химические и биологические процессы. Электромагнитное взаимодействие является причиной таких явлений, как упругость, трение, вязкость, магнетизм и составляет природу соответствующих сил. На движение макроскопических электронейтральных тел оно существенного влияния не оказывает.

Сильное взаимодействие осуществляется между адронами, именно оно удерживает нуклоны в ядре.

В настоящее время выдвинута теория великого объединения, согласно которой существуют лишь два типа взаимодействий: объединенное, куда входят сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия, и гравитационное взаимодействие.

Есть также предположение, что все четыре взаимодействия являются частными случаями проявления единого взаимодействия.

В механике взаимное действие тел друг на друга характеризуется силой. Более общей характеристикой взаимодействия является потенциальная энергия.

Силы в механике делятся на гравитационные, упругости и трения. Как уже упоминалось выше, природа механических сил обусловлена гравитационным и электромагнитным взаимодействиями. Только эти взаимодействия можно рассматривать как силы в смысле механики Ньютона. Сильные (ядерные) и слабые взаимодействия проявляются на таких малых расстояниях, при которых законы механики Ньютона, а вместе с ними и понятие механической силы теряют смысл. Поэтому термин «сила» в этих случаях следует воспринимать как «взаимодействие».

Сила в механике — это величина, являющаяся мерой взаимодействия тел.

При механическом движении проявляются следующие виды сил: силы упругости, силы трения и гравитационные силы (всемирного тяготения).

Действие одного тела на другое приводит как к изменению скорости всего тела как целого, так и к изменению скорости отдельных его частей.

Мерой этого действия является сила. Часто не указывают, какое тело и как действовало на данное тело. Просто говорят, что на тело действует сила, или к нему приложена сила.

Действие одного тела на другое может производиться как при непосредственном контакте (давление, трение), так и посредством создаваемых телами полей (электромагнитное поле, гравитационное поле).

Проявлением действия силы является изменение ускорения тела.

Итак, результат действия силы на тело зависит от ее модуля, направления и точки приложения.

Иначе говоря, сила — векторная величина, характеризующаяся численным значением, направлением в пространстве и точкой приложения.

Принцип суперпозиции сил

Обычно на любое движущееся тело действует не одна, а сразу несколько сил. Так, например, на парашютиста, спускающегося на землю, действуют сила тяжести и сила сопротивления воздуха. На тело, висящее на пружине, действуют две силы: сила тяжести и сила упругости пружины.

В этом состоит принцип суперпозиции (наложения) сил.

Равнодействующая сила, действующая на частицу со стороны других тел, равна векторной сумме сил, с которыми каждое из этих тел действует на частицу.

Для нахождения равнодействующей силы пользуются правилами сложения векторов (поскольку сила — векторная величина), в частности, сложение двух сил производится по правилу параллелограмма.

Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона формулируется так:

Ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей всех сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе. Направление ускорения совпадает с направлением равнодействующей всех сил.

Следует помнить, что во втором законе Ньютона, так же, как и в первом, под телом подразумевается материальная точка, движение которой рассматривается в инерциальной системе отсчета.

Математически второй закон Ньютона выражается формулой:

В скалярном виде второй закон можно записать:

Отсюда можно вывести два следствия:

Формулировка второго закона механики, данная самим Ньютоном, такова:

Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.

В современном виде закон этот записывается следующим образом:

Второй закон Ньютона иногда называют основным законом динамики. После его открытия стало возможным решать такие задачи о движении тел, которые до Ньютона казались неразрешимыми. Многие казавшиеся ранее непонятными явления теперь были объяснены на основе открытых законов физики.

Третий закон Ньютона

Третий закон Ньютона гласит:

Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны.

В своем первом законе Ньютон описал движение тела, не подверженного действию других тел. В этом случае тело либо сохраняет свое состояние покоя, либо движется равномерно и прямолинейно (относительно инерциальной системы отсчета).

Во втором законе Ньютона речь идет о прямо противоположной ситуации. Теперь на данное тело действуют внешние тела, причем их количество может быть произвольным. Под действием окружающих тел рассматриваемое тело начинает двигаться с ускорением, причем произведение массы данного тела на его ускорение оказывается равным действующей силе.

Следует помнить, что силы, о которых говорится в законе Ньютона, никогда не уравновешивают друг друга, поскольку они приложены к разным телам. Две равные по модулю и противоположно направленные силы уравновешивают друг друга в том случае, если они приложены к одному телу. Тогда их равнодействующая равна нулю, и тело при этом находится в равновесии, т. е. либо покоится, либо движется равномерно и прямолинейно.

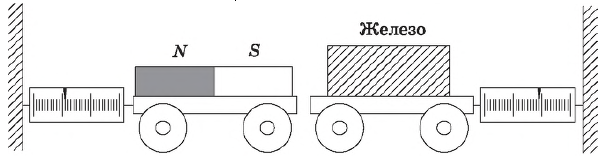

Опыты подтверждают вывод Ньютона. Если, например, взять две тележки и на одной из них закрепить магнит, а на другой кусок железа, а затем соединить их с динамометрами, то мы увидим, что показания этих приборов совпадут. Это означает, что сила, с которой магнит притягивает к себе железо, равна по величине силе, с которой железо притягивает к себе магнит. Эти силы равны по абсолютной величине и противоположны по направлению: сила притяжения к магниту направлена влево, а сила притяжения к железу вправо.

Итак, третий закон Ньютона на более привычном для нас языке может быть сформулирован так:

Силы, с которыми взаимодействуют любые два тела, всегда равны по величине и противоположны по направлению.

Математически он записывается в следующем виде:

Знак «минус» показывает, что векторы сил направлены в противоположные стороны. Используя второй закон Ньютона, можно записать:

Отсюда следует, что

Таким образом, отношение модулей ускорений двух взаимодействующих тел определяется исключительно их массами (чем меньше масса тела, тем большее ускорение оно приобретает) и не зависит от природы сил взаимодействия.

Третий закон Ньютона обосновывает введение самого термина «взаимодействие»: если одно тело действует на другое, то второе также действует на первое. Другими словами, не может быть такого, чтобы одно тело на другое действовало, а второе на первое — нет. Как писал сам Ньютон, «если кто нажимает пальцем на камень, то и палец его также нажимается камнем. Если лошадь тащит камень, привязанный к канату, то и обратно (если можно так выразиться) она с равным усилием оттягивается к камню».

Сила упругости. Закон Гука

Упругость — свойство тел изменять форму и размеры (деформироваться) под действием нагрузок и самопроизвольно восстанавливать первоначальные форму и размеры при прекращении внешних воздействий.

Деформацией (от лат. deformatio — искажение) называют любое изменение размеров и формы тела.

Деформации бывают разных видов: растяжения, сжатия, сдвига, изгиба, кручения. Все перечисленные виды деформации возможны в твердых телах. В жидкостях и газах возможны только деформации объемного сжатия и растяжения, т. к. эти среды не обладают упругостью формы, а только объема (как известно, жидкость принимает форму сосуда, в котором находится, а газ занимает весь предоставленный ему объем).

Деформация называется упругой, если она возникает и исчезает одновременно с внешним воздействием.

Деформация, которая не исчезает после прекращения внешнего воздействия, называется пластической.

Если, например, пружину несколько растянуть, а затем отпустить, то она снова примет свою первоначальную форму. Но ту же пружину можно растянуть настолько, что после того, как ее отпустят, она так и останется растянутой.

При деформации тел возникают силы упругости, которые используются, например, в динамометрах. Пластические деформации применяют при лепке из пластилина и глины, при обработке металлов — ковке, штамповке.

Сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть тело в исходное положение, называется силой упругости.

Сила упругости возникает и при растяжении (например, если подвесить гирю на нить), и при изгибе, и при других видах деформации.

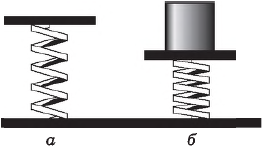

Возникновение силы упругости можно понять из следующего опыта. На рисунке, изображена ненагруженная пружина. Если на нее сверху поместить гирю, то под действием силы тяжести гиря начнет двигаться вниз, сжимая пружину, т. е. деформируя ее, но через некоторое время остановится. Так как тело (гиря) неподвижно, значит, силы, действующие на него, уравновешены, т. е. сила тяжести уравновешена силой, действующей на гирю со стороны сжатой пружины. Это и есть сила упругости.

Если на опору поместить достаточно легкий предмет, то ее деформация может оказаться столь незначительной, что изменение формы опоры будет незаметным. Но деформация все равно будет иметь место, а вместе с ней будет действовать и сила упругости, препятствующая падению тел, находящихся на данной опоре. В случае, когда деформация тела незаметна и изменением размеров опоры можно пренебречь, силу упругости называют силой реакции опоры.

Силы упругости возникают всегда при попытке изменить форму или объем твердого тела, при изменении объема жидкости или газа.

В отличие от сил тяготения, которые действуют между телами всегда, силы упругости возникают в теле лишь при определенном условии: тело должно быть деформировано.

Закон Гука

Закон Гука — основной закон теории упругости. Он был открыт английским ученым Робертом Гуком в 1660 г., когда ему было 25 лет. Закон Гука гласит:

Сила упругости, возникающая при упругой деформации растяжения или сжатия тела, пропорциональна абсолютному значению изменения длины тела.

У каждого тела своя жесткость. Чем больше жесткость тела (пружины, проволоки, стержня и т. д.), тем меньше оно изменяет свою длину под действием данной силы.

Следует помнить, что закон Гука справедлив только для упругой деформации. Закон Гука хорошо выполняется только при малых деформациях. При больших деформациях изменение длины перестает быть прямо пропорциональным приложенной силе, а при очень больших деформациях тело разрушается.

Сила трения

Взаимодействие, возникающее в месте соприкосновения тел и препятствующее их относительному движению, называют трением, а характеризующую это взаимодействие силу — силой трения.

Силы трения, как и силы упругости, имеют электромагнитную природу. Трение между двумя твердыми телами называют сухим трением.

Различают три вида трения: трение покоя, трение скольжения и трение качения.

1. Трение покоя — трение, возникающее при отсутствии относительного перемещения соприкасающихся тел.

Трение покоя удерживает грузы, находящиеся на движущейся ленте транспортера, от соскальзывания, препятствует развязыванию шнурков, удерживает гвозди, вбитые в доску, и т. д.

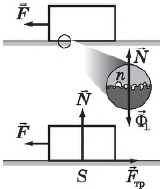

Сила трения покоя — это сила, препятствующая возникновению движения одного тела относительно другого. Направлена сила трения покоя всегда против силы, приложенной извне параллельно поверхности соприкосновения и стремящейся сдвинуть с места предмет, т. е. против предполагающегося движения. Измерить силу трения покоя можно с помощью груза, перекинутого через блок и связанного с телом через динамометр.

Максимальная сила трения покоя не зависит от площади соприкосновения поверхностей. Она зависит от качества обработки соприкасающихся поверхностей и от материалов тел.

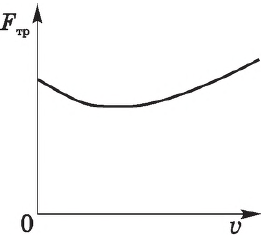

2. Трение скольжения. Приложив к телу силу, превышающую максимальную силу трения покоя, мы сдвинем тело с места, и оно начнет двигаться. Трение покоя при этом сменится трением скольжения.

Сила трения скольжения всегда направлена в сторону, противоположную относительной скорости соприкасающихся тел.

Как и максимальная сила трения покоя, сила трения скольжения пропорциональна силе нормального давления и, следовательно, силе реакции опоры:

При небольших скоростях приближенно их можно считать равными:

Причины возникновения силы трения

Как и в предыдущих случаях, сила трения качения пропорциональна силе реакции опоры: