Заместительное покаяние что это

Заместительное покаяние что это

Глава 7. Территориальные проклятия.

Начальства на Втором небе назначены сатаной и действуют по его воле. Проводя в жизнь его указы, они несут людям проклятия.

“Но вы не захотели идти, и воспротивились повелению Господа, Бога вашего. И роптали в шатрах ваших и говорили: Господь, по ненависти к нам, вывел нас из земли Египетской, чтоб отдать нас в руки Аморреев и истребить нас” (Втор.1:26, 27).

Бог посылает проклятия на какую-либо стану или народ, когда люди не живут по праведности и совершают зло. Засуха и болезни наполняют землю, чужеземные войска нападают на страны и расхищают их.

Это не было совершенной волей Бога. С сожалением и долготерпением Бог позволяет человечеству пожинать плоды злых дел, в надежде, что мы обратимся и покаемся. Когда мы раскаемся во зле и обращаемся к праведности, Бог радостно устраняет бедствие и посылает Своё благословение.

Благословения и проклятия исходят от начальств, которые Бог поставил и допустил быть. Когда человечество изменяет образ действия, Бог заменяет и тип духовной сущности, которая будет править.

“Иногда Я скажу а каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но если народ этот, на который Я это изрёк, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу а каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его; но если он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его” (Иер. 18:7-10).

Как Бог губит тот или иной народ? Часто Он позволяет силам врага взять его в плен. Он использует голод, засуху, войну или даже внутренний упадок и национальные бедствия.

Бог может смягчить суровость или изменить ход наказания, если нация покается и изменит образ действия. Итак, Бог дает благословения или допускает проклятиям поражать землю в зависимости от реакции людей, живущих в стране.

Право на существование.

Покаяние – ключ.

Библия увещевает христиан смирять себя, молиться, каяться и переменить образ действия. Действия смирения движет рукой Бога. Он в таком случае убирает проклятия над географическими регионами.

“…И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих: то Я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их” (2 Пар.7:14).

Мудрость от Бога неизменно характеризуется смирением. Когда мы смиряем себя перед Богом, Он склоняется к нашим молитвам. Когда мы возвращаемся к Господу, Он, а не мы, убирает начальства, которые поражают Землю.

Заместительное покаяние

“И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: “молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои! Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих” (Дан. 9:4, 5).

Когда Даниил писал это, Израиль был порабощен Вавилонской империей. Языческий царь правил ими. Зло было в изобилии – сексуальные оргии, аборты и даже жертвоприношения детей были обычным делом. Однако Даниил не молился против князя абортов, жертвоприношений и других начальств демонически управляемого царства. Он не связывал также территориальных духов над страной. Вместо этого Даниил обращал свои молитвы к Богу. Его смирение и покаяние дало Богу законное право послать своих ангелов Гавриила и Михаила, чтобы сражаться в небесах от лица Даниила. Бог вновь продемонстрировал, что власть над небесами принадлежит Ему.

С другой стороны, если бы связывать небесных князей было бы существенно необходимо для победы, Даниил наверняка понимал бы эту необходимость. Он сражался бы с врагом в небесных сферах. Но он не делал этого. Вместо этого Даниил смирял себя, молился и просил Бога простить народ. Имея глубокое откровение, Даниил понимал, что покаяние – ключ к завершению Вавилонского плена.

В молитвенном покаянии Даниил отождествлял себя с народом, который совершил страшные преступления. Как вождь народа, с сильным авторитетом правителя, Даниил покаялся за грехи других, как если бы это были его собственные грехи. Его действие показывали, что он признает, что один только Бог может убрать проклятие, если только народ земли изменит свое сердце и покается с своих жестоковыйных, мятежных и греховных путях.

Следовательно, территориальные начальства могут быть низложены двумя путями: первый – достаточным коллективным покаянием. Второй, когда имеющие власть молятся за свой город, регион или стану, Бог будет действовать. Это неизменно на протяжении Писания и продолжается сегодня. Таким образом, Бог продолжает следовать “протоколу”, который Он установил уже давно.

Наказания.

“Когда умножаются праведники, веселится народ; а когда господствует нечестивый, народ стенает” (Притч. 29:2).

Два пастора, отвечавшие за регионы, получили от Господа видение за шесть месяцев до того, как американская газета “Вашингтон Пост” начала расследование коррупции в администрации бывшего президента Никсона. Бог открыл этим пасторам ужасное осквернение и нечестие происходящие в Белом Доме. В ответ они спросили Бога, что делать с этим откровением. К их удивлению, Бог сказал им “произносить по четыре молитвы покаяния каждый день в течении шести месяцев”. Они послушались. По истечении шести месяцев один из помощников Никсона произнёс на пресс-конференции заявление, которое положило начало расследованию Уотергейта, и раскрыло нечестность и преступность на государственном уровне.

Что имеется в виду в Писании, когда говорится, что если мы будем молиться за власти, то будем жить благочестиво и мирно (см. 1 Тим. 2:1-3).

В ответ на вопрос Бог открыл глаза одному моему другу, который проезжал на машине с женой через несколько штатов. Когда они пересекали границу одного из штатов, который управлялся неверующим и безнравственным губернатором, ощущение было таким, как будто они въехали из солнечного света в темное облако. Их окутало чувство угнетения. Через некоторое время они въехали в штат, управляемый исполненным Духом, верующим человеком. Они почувствовали, что попали в пространство света. Угнетение прошло, и их переполнила радость. Позже жена уснула, а дорога повернула снова в предыдущий штат. Она проснулась, ее затошнило, и она сказала: “Мы снова въехали в этот темный штат, правда?” Таким образом, действия гражданских властей над географическими регионами имеют большие последствия для тех, кто живет в их границах.

Ходатайство Даниила.

“Итак я с первого года Дария Мидянина стал ему подпорою и подкреплением” (Дан.11:1).

Через молитвы Даниила Бог побудил сердце языческого монарха начать восстанавливать храм в Иерусалиме. Это началось во время второго года правления Дария (см. Езд. 4:24).

Через покаяние, которое было принесено имеющим гражданскую власть лидером, твердыни плена и угнетения были разрушены. Царство Божье приобрело точку и потом восторжествовало в этой земле.

Важно отметить, что в своих молитвах Даниил не нападал на начальства и власти, он просто обратил лицо свое к Богу и просил в молитве и молениях за народ:

“Согрешили мы, поступили беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих… И не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих, пророков” (Дан.9:5, 10).

Более того, я не верю, что Даниил знал о том, что Бог обязательно пошлет Гавриила и Михаила сокрушать князя Вавилонского. Даниил просто видел нужду в покаянии, не зная исхода. Мы должны подобным образом оставаться в послушании Богу, независимо от того, как Он решит ответить. Мы никогда не знаем, когда и как Бог ответит на наши молитвы.

Бог отвечает молнией.

Этот человек встал перед церковью и сказал: “Как гражданский пастырь Божьего народа в этом графстве, я не верю, что Бог хочет, чтобы его народ был подвергнут вторжению бесов через этот фильм. Присоединитесь ли вы ко мне в покаянии и ходатайстве за город?”.

На следующей вечер длинная очередь терпеливо ожидал, когда откроется билетная касса. Внезапно началась гроза и из облаков сверкнула молния. Она поразила экран кинотеатра и уничтожила его! Всё кинотеатр не работал. Бог ответил на молитвы покаяния, вознесённые этим человеком. Всевышний проявил Свою власть над этим регионом.

Власть Авраама разрушать проклятия.

Царь отвечал Богу : “Погубишь ли ты народ, хотя и невиновен?” Даже не будучи евреем, Авимелех знал, что его действия как лидера принесут губительные последствия для его царства. Бог явил свою милость и сказал Авимелеху, что Авраам, который был вождём евреев и пророком, имеет власть отвратить проклятие. Авраам помолился за Авимелеха, и Бог исцелил живущих в царстве.

Взять силой.

Так, Иаков украл силой благословение, которое Бог дал бы ему по благодати (см. Быт.27). Спасение по делам –это еще одна попытка взять силой то, что Бог дает по благодати.

Таким же образом, когда мы нападаем на духовные власти и противостоим территориальным проклятиям прежде, чем должное покаяние имеющих власть гражданских лидеров или церковного собрания дало возможность Богу действовать по благодати – мы грешим дерзостью. По сути, мы пытаемся взять силой то, что Бог дал бы даром по благодати.

Побуждаемые нетерпением.

“Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые: мало по малу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не во владение земли сей” (Исх.23:29,30).

Эти стихи в Писании говорят о мудрости Бога в планировании, и о необходимости зрелости, и о возрастании в численности. Что здесь говорится о духовной войне? Речь идет о том, то если ее оставить на откуп нашему собственному пониманию, мы наверняка попытаемся полностью и сразу очистить Землю раньше, чем этого требует мудрость. Другие духи, которые являются гораздо более злейшими, могут заменить собою тех, кого изгоним мы. Вероятно, нам нужно быть внимательными к предупреждению: “…не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые: мала по малу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься не возьмешь во владение земли сей”.

Нетерпение может толкать нас вперед, не давая остановиться и предстать пред Богом. Взяв ситуацию в свои руки, мы можем стать, как Саул, который поступил дерзко (1 Цар.13:7-14).

Мы, возможно, прислушаемся к предупреждению в книге Притчей, главе 20, стихе 21, что “наследство, поспешно захваченное вначале, не благословляется впоследствии”. Часто мы хотим что-то прежде, чем реально сможем справиться с последствиями этого.

Победа в духовной войне требует горячих и действенных молитв. Как я сказал раньше, Писание увещевает нас молиться за тех, кто вокруг нас, и за тех, кто имеет над нами гражданскую власть. Наше ходатайство должно охватить мир точно также, как наш город и страну. Нам следует всегда молиться, не прекращая. Наши молитвы должны следовать образцу молитв Иисуса и отражать природу Иисуса Христа.

Ходатайство за наше общество.

“Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией” (Рим. 8:26, 27).

Небесный проект.

Как противопоставление, Иисус делал акцент на близость с Богом, устанавливая молитву как форму поклонения и общения. И Он сказал, что надо просить Бога об установлении Его Царства на Земле.

“Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и не земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь” (Мат.6:9, 13).

Когда Иисус поощрял Своих учеников просить Бога Отца, Он признавал, что Божий авторитет и защита в наших жизнях проявляются через избавление нас от лукавого. Когда мы молимся, мы даем Богу возможность действовать от нашего имени и для нас. Прося Бога о пришествии Его Царства на Землю, как оно уже существует на Небе, мы признаем, что Божья воля уже совершается на Небесах.

Атаковать князей на Втором небе – пытаться самим ответить на свои молитвы, как если бы Бог не отвечал и не собирался отвечать на них – пытаться слишком рано и немудро взять силой, то что Бог отдал бы по благодати.

Когда апостол Павел определил, что сатана противится Божье воле и продвижению Царства, он попросил христиан молиться, чтобы ему было дано дерзновение говорить Слово Божие, сопровождаемое чудесами и знамениями. Таким образом, дела сатаны могут быть разрушены. Бог действовал за Павла. Он будет делать то же и за нас, если мы попросим.

Нам необходимо отметить, что ни разу Павел не обратился к силам Второго неба тех лет. Он признавал, что эти духовные силы существуют, но всегда выбирал просить Бога о силе, чтобы победить их, а не брал на себя борьбу с ними. Не следует ли нам делать то же самое?

На протяжении Писания нас увещевают молиться за то, чтобы мы могли жить святой и благочестивой жизнью, которая позволяет Богу продвигать Его Царство и ускоряет Его возвращение.

“Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?” (2 Пет.3:11,12).

Те, кто предал свою жизнь святости, получают духовную власть над народами (см. Отк.2:26). Духовная власть непосредственно связана с уровнем праведности, на котором мы живем.

Освобождение Берлина.

“История издевательств, гонений, нищеты, попрания прав человека и угнетения проникали из-за железного занавеса и из-за бетонной стены в Берлине. Божий народ молился, чтобы Бог вмешался и освободил Восточную Европу от тирании атеизма. Иногда, побуждаемые мировыми событиям, молитвы верующих по всему миру усиливались. И в ноябре 1989 года пала Берлинская стена, и разрушился железный занавес. Не было иного логического объяснения драматической серии событий, за исключением того, что “наполнилась чаша молитвами святых”. Хотелось бы знать, чья молитва была последней, которая пришла перед тем, как Бог сказал: “У Меня есть теперь все необходимое, чтобы Я мог исполнить Мои планы”.

Джон Стэнфорд также пишет в своей книге “Исцеление народов” о роли ходатайства, разрушающего территориальные проклятия в Восточной Европе:

“Господин Бюкер учил восточных немцев, как воссоединиться с западными немцами в единстве, в покаянии и ходатайственных молитвах. В один из дней восточные немцы неожиданно начали приходить в церковь в Лейпциге, горячо молясь и ходатайствуя за свою страну. Это был большой риск, потому что люди в Штази (тайная полиция) наблюдали и все записывали. Тысячи собирались в церкви и в городе. Господин Брюкер после сообщил нам, что указ от правительства “ОТКРЫТЬ ВОРОТА” вышел по ошибке. К тому времени власти обнаружили, что происходит нечто непредвиденное, но было слишком поздно остановить ход маятника истории – он качнулся в сторону свободы. Берлинская стена пала. Величайшая бескровная революция в современной истории свершилась, когда коммунизм потерял власть, Советский Союз распался, и – чудо из чудес – Германия была воссоединена! Такова сила ходатайственной молитвы и духовной войны за народы мира”.

Что есть покаяние, а что таковым не является

Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода: встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим: прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. (Лк. 15,17-20)

|

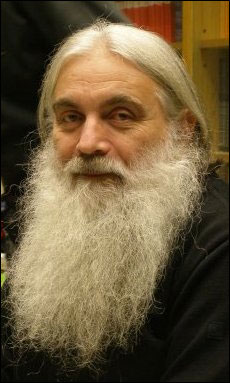

| Архимандрит Нектарий (Антонопулос) |

Отцы Церкви называют покаяние «вторым Крещением», «обновлением Крещения». Через Таинство Крещения мы входим в Церковь, вступаем на путь, ведущий к Царствию Божию. Благодаря второму Крещению – покаянию – человек может слезами раскаяния омыться от греха, восстать от своего падения, исцелиться от ран и продолжить путь к Богу. К сожалению, немногие знают, что есть покаяние, каков его глубочайший смысл, в чем нужно каяться.

Покаяние не является некой юридической процедурой, которая освобождает человека от ощущения вины. Это не формальная исповедь, которую человек зачастую позволяет себе перед великими праздниками. Путь, пройденный блудным сыном, свидетельствует совсем об ином.

Само слово «покаяние»[1] означает кардинальное изменение человеческого существа, его возрождение, изменение образа мыслей, перемену жизни, отрицание греха всем сердцем. Другими словами, мы должны осознать всем своим существом, что путь греха, по которому мы шли, ведет к погибели. Нам нужно понять, что мы оказались в каком-то болоте, далеко от родного дома. Нам следует остановиться и сказать себе: «Куда мы идем? Это же безумие! У нашего Отца роскошный дворец, где все радует глаз, а мы сидим в трясине!» Мы должны найти в себе решимость вернуться в отцовский дом, в объятия Бога Отца и своих собратьев.

Для того, чтобы покаяние было истинным, нужно, чтобы оно совершилось на деле. Священномученик Косма Этолийский[2] говорит: «Даже если тебя простили все духовники, патриархи, архиереи и весь мир, ты все равно не будешь прощен, если не покаешься на деле». То есть если мы не удалимся от греха и не изменим свою жизнь, наше покаяние не будет истинным. Оно даже не является покаянием в полном смысле слова.

Многие люди с готовностью подходят к духовнику, удрученные тяжестью психологических и других проблем. Они исповедуются со слезами и дают обещания, что больше не вернутся к греху, что изменят свою жизнь и т.д. Но насколько глубоко такого рода покаяние? Оно не должно ограничиваться взрывом эмоций. Требуется время, труд, навык в добродетели и борьба с грехом при содействии благодати Божией. При этом покаяние осуществляется подспудно, тайным образом, в душе человека. Подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит… (Мк. 4,26-28).

Как мы уже сказали, покаяние невозможно без благодати Божией. Человек, пребывая во тьме греха, не понимая, насколько прекрасна жизнь в Боге, не может ощутить разницы между греховной жизнью мира и святой жизнью Церкви. Только когда благодать Божия всеет в его сердце семя Божественной любви, он сможет увидеть свою духовную несостоятельность. Солнечный свет, проникая в темную комнату, освещает все. Так и благодать Божия открывает нам опустошенность наших душ, обнажает наши страсти, наши грехи. Потому святые так усиленно просили Бога: «Даруй мне покаяние всецелое». Истинное покаяние – безопасный путь, ведущий в Царствие Божие.

Что такое исповедь

Если покаяние, то есть чувство раскаяния и неприятия греха, является как бы вступлением в Таинство, то исповедь, а именно исповедание грехов перед духовником, – это само Таинство. Как по поводу покаяния, так и по поводу исповеди существуют некоторые заблуждения.

Например, многие считают, что исповедь – это нечто вроде беседы, в которой обсуждаются наши грехи. Какое, однако, отношение имеет это к Таинству Покаяния? Если мы попытаемся проанализировать, что подвигает многих из нас к исповеди, то выяснится, что одни при этом стремятся получить некое облегчение от чувства вины; других гонит к священнику страх перед «наказанием» от Бога; третьи приходят не с целью, собственно, покаяться, а только для того, чтобы потом причаститься. Однако все это имеет слишком отдаленное отношение, или вовсе не имеет, к исповеди и покаянию.

Можно привести и другой образ. Подобно тому как больной человек показывает свои язвы врачу, описывает свою боль, беспокойство, ничего не скрывая, так же и мы поступаем на исповеди. Мы обнажаем свою душу, открываем свои ссадины, ушибы, признаем поставленный нам диагноз. Если ничего этого не происходит, то мы уйдем, не имея шансов когда-либо исцелиться. Язвы увеличатся, разложение и гниение будет прогрессировать, заражение основательно подорвет наше здоровье и приведет к смерти[3].

Из всего этого следует, что не Богу нужна наша исповедь, а мы нуждаемся в ней. Не нужно думать, что, исповедуясь, мы как бы оказываем некую услугу Богу. Все совсем не так, однако Он, как попечительный Отец, терпеливо, с неиссякаемой любовью ждет нашего обращения.

В этой связи стоит отметить, что если в западных христианских вероисповеданиях на исповеди, формальной и законнической, духовник и кающийся разделены друг от друга некоей ширмой, то в Православной Церкви исповедь осуществляется в непосредственном общении с духовенством, она возможна под духовным руководством, при личных контактах между духовным отцом и его чадами. Надо сказать, что многие исповедуются по обстоятельствам, там, где найдут духовника, и всякий раз у разных священников. Однако следует помнить, что здесь происходит то же самое, что и при телесных болезнях. Если каждый раз менять врача, то и лечение не может быть полноценным. Наш духовник – это единственный, кто знает «историю болезни», наши прежние прегрешения, особенности течения заболевания, – он один может нам эффективно помочь.

Другие люди приспособились, как говорят, иметь «две двери». У них есть постоянный духовник, но когда совершается что-то особо тяжкое, от стыда они избегают исповедоваться своему батюшке и идут к кому-то другому. Такое поведение, конечно, является ребячеством и насмешкой над Таинством. Оно показывает, насколько мы далеки от истинного покаяния.

Итак, необходимо стремиться к тому, чтобы иметь одного духовника, тогда наш путь будет безопаснее. Конечно, бывают ситуации, когда приходится менять священника. Но на это нужно решаться с большой осторожностью, рассудительностью, а главное, после внимательного исследования внутренних причин, побуждающих к подобной перемене.

[1] «Покаяние» (греч.) – полное изменение существа.

[2] Сщмч. Косма (1714-1779; пам. 11/24 авг.) – один из духовных вождей Греции периода османского ига; родом из области Этолия, окончил Афонскую духовную семинарию, пострижен в монастыре Филофей. Будучи рукоположен во пресвитера, вел активную проповедническую деятельность, за которую принял мученическую кончину. В 1961 г. канонизирован Элладской Православной Церковью.

Беседа о покаянном делании

Что есть покаяние? Каково место исповеди в покаянном делании и вообще в жизни христианина? Нужно ли исповедоваться перед Причащением? Как правильно готовиться к исповеданию грехов? – Этим и другим вопросам посвящена беседа игумена Нектария (Морозова) с прихожанами саратовского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Все мы регулярно исповедуемся, многие это делают достаточно часто. И вместе с тем, редко кто исповедуется правильно, и более того – очень редко кто может самостоятельно глубоко и ясно объяснить, в чем заключается сущность данного таинства. Есть, конечно, определение, которое можно прочитать в «Православном катехизисе» святителя Филарета, митрополита Московского; оно гласит, что исповедь – это таинство, в котором при видимом разрешении и прощении грехов от священника кающийся получает невидимым образом прощение и разрешение грехов от Самого Бога. Но понятно, что этим определением глубина данного таинства не исчерпывается. И, наверное, для того, чтобы говорить о том, как правильно исповедоваться, нужно сначала разобраться, что же такое покаяние.

Покаяние – это один из самых удивительных и самых главных даров, которые получил падший человек от Господа. Потому что, по сути, сколько бы мы ни согрешали, сколько бы мы от Бога ни отступали, сколько бы, скажем даже так, ни предавали Его, Он все равно оставляет для нас возможность возвращения к Нему, перекидывает как бы некий мостик над пропастью наших грехов, над пропастью нашего желания творить исключительно свою волю. Этот мостик и есть покаяние. Причем для того чтобы покаяться, от человека с его немощами не требуется каких-то особых подвигов и свершений. Требуется лишь, чтобы он осознал свои грехи, ощутил свою удаленность от Бога и раскаялся, то есть попросил у Бога прощения. Эта просьба может быть выражена в простых словах: «Господи, я согрешил, но я хочу вернуться к Тебе и жить так, как Тебе угодно. Прости меня!» Конечно, покаяние не исчерпывается только лишь этой переменой сознания человека – изменением его сердца в данный момент. Ведь грешим мы достаточно долго, грешить мы привыкаем, у нас появляются от этого определенные навыки, которые обычно так и называются – греховными навыками, и мы не можем в одно мгновение от них избавиться. В сущности, можно сказать, что вся наша жизнь в Церкви с момента нашего прихода в нее – это путь покаяния. Освобождаясь от греховных навыков, каждый из нас проходит определенные этапы: осознание греха, раскаяние в нем, исповедание себя грешным перед Богом, выражение желания измениться – и дальше начинается процесс изменения и исправления, с Божией помощью, себя. И длится он не месяц и не год, а всю нашу жизнь.

Вы знаете, что есть очень большая разница между тем, что мы произносим устами, и тем, что ощущаем сердцем. И наверное, самый яркий тому пример – молитва. Мы исполняем утреннее и вечернее правило, но не всегда при этом понимаем, в чем смысл слов, которые нами произносятся. Иногда мы этого не понимаем, потому что не очень хорошо знаем церковнославянский язык, иногда – потому что никак не можем сосредоточиться, поскольку ум бывает занят чем-то другим. Но даже когда мы воспринимаем ясно буквально каждое слово тех молитв, которые оставили для нас святые, ум далеко не всегда передает эти слова – а вернее, их смысл и содержание – нашему сердцу. Есть такое святоотеческое выражение: «внимательно молящийся ум утесняет сердце». Что значит «утесняет сердце»? Это значит, что когда мы исповедуем себя грешными и говорим, что достойны всех кар – и земных, и вечных, то наше сердце должно бы сжаться от ужаса этих слов. Сжаться, чтобы в следующее мгновение рвануться к Богу, умоляя Его о милости. А потом, когда мы исповедуем, что Господь милостив и человеколюбив, наше сердце должно ощутить сначала умиление – то, что называется радостнотворным плачем, а потом утешение и покой от уверенности в том, что Господь действительно таков, то есть милостив, человеколюбив и долготерпелив. Но с нами очень часто этого не происходит, и не только в молитве, но и в покаянии. Мы исповедуем перед Богом свои грехи, просим за них прощения, но далеко не всегда в этом участвует наше сердце. И в этом заключается неполнота покаянного делания. А может быть и так: мы и сокрушаемся о грехе, и чувствуем его, и болезнуем о нем, и полностью в нем раскаиваемся, но при этом у нас отсутствует решимость измениться, отказаться от этого греха – и это еще одно из проявлений неполноты покаяния. А еще может быть так, что мы и болезнуем, и осознаем грех, и есть у нас решимость что-то менять, но она оказывается недолговременной и быстро исчезает. Знаете, как порой бывает: врач напугает пациента, скажет, что у того от неправильного питания вот-вот опять откроется язва и он угодит на операционный стол, – и человек на какое-то время берет себя в руки, перестает есть то, что нельзя, и ему становится лучше. А потом он расслабляется и опять начинает питаться как попало – и в итоге на этом операционном столе оказывается. В нашей духовной жизни фактически происходит то же самое. Мы немного расслабляемся, увидев, что все вроде бы более-менее хорошо, – и сначала впадаем в какие-то грехи мелкие и незначительные, а потом и в те, которые нас заставляют плакать и по-настоящему сокрушаться. Это наше непостоянство тоже одно из проявлений неполноты и несовершенства покаянного делания.

Какое место должно занимать в этом покаянном делании собственно таинство исповеди? В последнее время нередко заходит речь о том, что нет необходимости исповедоваться перед каждым причащением. Чем мотивируют это те священники, которые такую точку зрения высказывают? Прежде всего, они говорят, что не каждый человек от причащения до причащения совершает какие-то тяжкие и смертные грехи. И вот вроде бы возникает тогда проблема: с чем идти на исповедь? Получается, что надо вспомнить хоть сколько-то каких-нибудь прегрешений – может быть, додумать, а может быть, даже их придумать, потому что по существующей в наших храмах практике причащаться можно только получив перед этим на исповеди разрешение своих грехов. Могу сказать на это, что лично мне, как священнику, мало встречается людей, которым грехи приходилось бы придумывать. Да и сам я не могу этим похвастаться – как-то так получается, что даже если мы исповедуемся раз в две недели, а порой даже и чаще, все равно от исповеди до исповеди, хотим мы этого или не хотим, у нас очень много собирается в душе и в жизни такого, в чем покаяться есть потребность. И стоит только исповедь перед причащением отменить, как мы сразу увидим, что те грехи, действие которых на душу после очередной исповеди прекращалось, будут действовать внутри нас постоянно. Что я имею в виду? Вот мы, допустим, согрешили чем-то, чем давали Богу обещание не грешить, – съели что-то скоромное в пост или дали себе слово не проводить перед телевизором больше трех часов в день, а провели десять. И как только мы в этом сорвались, тут же, словно какой-то змей, подползает очень противный помысел: ну, ты теперь согрешил, тебе все равно идти на исповедь, так что до исповеди можно еще несколько раз то же самое повторить. Наверное, каждый так или иначе прилог подобного помысла ощущал – другое дело, что кто-то уже имеет опыт и этот помысел не впускает в себя или, по крайней мере, без борьбы ему не поддается. И вот представьте себе, что когда-то этот помысел заполз внутрь, и мы думаем: вот, до исповеди еще можно. А нет этого ограничения – «до исповеди» – как такового, ее можно перенести, отложить на потом и при этом участвовать в Евхаристии и жить церковной жизнью. Но ведь чем дольше не исповедуешься, тем труднее бывает исповедоваться – точно так же, как человеку, регулярно не умывающемуся, трудно бывает себя привести в порядок, когда он наконец соберется это сделать. И может так случиться, что до этого «наконец» столько всего накопится, что до своего сердца и до того, что в нем скрывается, будет добраться уже очень сложно. Поэтому для каждого из нас таинство исповеди – это не только возможность примириться с Богом после совершения каких-то тяжких грехов и это не только формальный допуск до таинства причащения, но это, наверное, и необходимая форма самоконтроля и открывания своей души перед Богом.

Регулярная исповедь в наше время – это, на мой взгляд, одна из основ нормальной, полноценной церковной жизни. Опять-таки скажу: наверняка у каждого в жизни бывали такие периоды, когда по какому-то расслаблению или же по обстоятельствам вполне объективным приходилось исповедоваться реже, чем обычно. И наверняка ощущалось, каким образом это сказывается на нашем духовном самочувствии. То же можно сказать и о периодах, когда мы исповедовались более усердно, регулярно. Думаю, что большинство из вас может обратиться здесь к своему личному опыту.

Говоря о таинстве исповеди и о покаянии как таковом, можно привести такое сравнение. Когда мы причащаемся, сначала следует чин Божественной Литургии – освящение Святых Даров, а уже потом приобщение верных Тела и Крови Христовых, то есть нельзя причаститься, если предварительно не была совершена Литургия. Что-то похожее можно сказать и о таинстве покаяния. То, что происходит на исповеди, не может восприниматься изолированно от всей нашей жизни. Одно дело, когда человек пришел в церковь в первый раз – пришел с неким результатом прожитого – и говорит о том, что хочет свою жизнь изменить, раскаиваясь во всем, что сделал до этого момента не так. И другое дело, когда человек регулярно ходит в храм и у него уже нет тех тяжких, страшных грехов, которые, может быть, были первоначально. Здесь исповедь должна являться уже неким выражением того, как человек живет. И наверное, акцент надо постепенно смещать с того, как человек исповедуется, в сторону того, насколько он честно, искренне старается жить по-христиански. Поэтому по сути подготовкой к исповеди – правильной, внимательной, полноценной – является вся наша христианская жизнь. Мы регулярно испытываем свою совесть, а когда она нас обличает, этим обличениям внимаем и сразу же стараемся исправиться – вот тогда, по большому счету, и исповедь начинает представлять собой то, что она должна представлять.

Следует сказать и о некоторых практических моментах, связанных с подготовкой к таинству покаяния. Исповедуясь внимательно и регулярно, мы обязательно столкнемся с тем, что необходимо изыскать время для подготовки к исповеди. Потому что когда человек приходит в храм и уже во время службы, схватив записку, предназначенную для вписывания в нее имен о здравии и упокоении, начинает лихорадочно что-то черкать, вспоминая свои грехи, – это никуда не годится. Но даже когда мы дома берем лист бумаги, ручку и начинаем записывать то, что нам предлагает наша память, мы подчас не можем вспомнить всего, что с нами за какое-то время произошло. Поэтому гораздо правильнее придерживаться такой практики: испытывать свою совесть каждый вечер, и то, в чем мы себя грешными сознаем, обязательно записывать, чтобы потом не забыть. Только нельзя рассматривать это как формальный акт: вспомнили, записали и всё – можем быть спокойны, эти грехи никуда не денутся, они лежат в надежном месте… Помню, была у нас прихожанка, она работала медсестрой и говорила: «Я эти грехи столько раз уже сдавала, сдавала…» – какая-то ассоциация у нее, по-видимому, возникала с анализами. Так вот, конечно же, грех нужно не «сдавать», как какой-то материал, а, записав себе его для памяти в конце дня, обязательно обратиться к Богу с молитвой и попросить у Него за этот грех прощения. И в этом есть некий залог того, что, вступив в новый день, мы его уже не станем повторять с той же безоглядностью, бесстыдством и бесстрашием.

Когда человек подводит итог каждому прожитому дню, когда он рассматривает себя и задает себе вопрос: «Почему я в этой ситуации поступил так? Ведь я же знал, что поступаю плохо!», когда он свою душу этим мучает, когда анализирует, разбирается в себе, принимает решение на будущее, кается перед Богом и просит, чтобы Господь дал ему твердость и силы исправиться, – тогда, по большому счету, есть надежда, что он постепенно станет лучше. Если человек этого не делает на протяжении всей своей церковной жизни, то – поверьте мне – он не изменится и лучше не станет. Он будет топтаться на одном и том же месте, и с ним, скорее всего, произойдет то, о чем мы подробно говорили в одной из прошлых бесед: делается первый рывок от жизни беззаконной к той жизни, которую мы называем жизнью в Боге, человек оставляет багаж тяжких грехов позади и… застывает на месте. А кто-то, так застыв, в конце концов переживает откат назад, к жизни прежней. И когда человек раз за разом на исповедь приходит и говорит: «Батюшка, я постоянно хожу в храм, молюсь и исповедуюсь, но остаюсь всё с теми же грехами и в той же мере – ничего не меняется», – это и означает, что отсутствует именно покаянное делание.

Еще одна ошибка, которая тоже серьезно затрудняет исповедь: человек говорит о каком-то своем грехе и замолкает, глядя на священника. И непонятно бывает, то ли он ожидает слова поддержки, то ли смотрит, не слишком ли священник его осуждает за это, то ли еще что-то иное. Но в любом случае возникает ощущение, как будто человек каждый этот грех как некую проблему на священника «вешает» и ждет, что тот с ней за него разберется. Иногда это сопровождается тем, что исповедь совершается как бы не от первого лица. Человек говорит примерно так: «Вот что произошло со мной, а как произошло, я не понимаю». Нет, на самом деле мы все люди вменяемые, нормальные, полноценные, и если мы грешим, то грешим, конечно, в полном сознании и должны с полной ответственностью к последствиям этого подходить.

Самое страшное происходит, если человек вдруг решает: вот, я каялся в таком-то грехе десять раз – а может быть, сто раз или тысячу раз – и это значит, что буду каяться и тысячу первый, и вообще всю жизнь, и мне с этим ничего не поделать. Эта мысль самая подлая и самая предательская, потому что весь дар таинства покаяния заключается в возможности отойти от аналоя с крестом и Евангелием и всё начать сначала. Если мы этой возможностью не пользуемся, это значит, что мы не понимаем, в чем заключается смысл таинства покаяния. И только тот, кто раз за разом решается начинать всё заново, когда он уже, кажется, своими грехами всё разрушил, со временем чего-то может добиться. А человек, который говорит: «Я грешил и позавчера, и вчера, и сегодня и понимаю, что так и буду грешить», – на этом месте так и останется, ничего в его жизни не изменится. И по большому счету, говорящий так оставляет Богу возможность спасать его только лишь посредством скорбей и посредством, соответственно, их терпения. А терпения нам всем тоже ох как недостает…

Ответы на вопросы прихожан:

– То, что мы каемся в каком-то грехе и обещаем его не повторять, еще не означает, что мы его не совершим. Но то, что мы приносим в нем покаяние, означает, что у нас есть решимость его ни в коем случае в себе не допускать. С чем это можно сравнить? Вот вам необходимо пройти по канату, который натянут на достаточно большой высоте. При этом вы видите, что внизу лежат люди, которые с этого каната упали и разбились. И вы понимаете, что риск сорваться с каната есть, но вам всё равно надо по нему идти. Если в этот момент вас спросят: «А ты упадешь с этого каната или нет?» – что вы ответите? Вы скажете: «Я не знаю. Теоретически это возможно, но однозначно я сделаю всё от меня зависящее, чтобы с него не упасть». Вот примерно такой должна быть жизнь человека от исповеди до исповеди.

Вообще регулярно повторяющиеся грехи – это что-то похожее на снежный сугроб. Представьте: снег всё время валит, а у нас есть какой-то способ, которым мы топим этот снег. И можно в конце концов прийти к тому, что останется только лужица от него. А если мы не будем этот снег топить, то вырастет такой сугроб, из которого мы не сможем выбраться и замерзнем. Поэтому и бороться с повторяющимися грехами надо, и каяться в них надо, а считать, что какой-то грех в нашей жизни есть и никак нам с ним уже не расстаться, нельзя. Хотя на самом деле может быть и так, что мы доживем до самой смерти и так с ним и не справимся, но в момент, когда Господь будет нас судить, произойдет наше разлучение с этим грехом. Эта мысль встретилась мне как-то в дневниках святого равноапостольного Николая Японского и очень запомнилась. Святитель пишет о своем уповании на то, что в тот момент, когда Господь будет его судить, Он не осудит его вместе с теми его грехами, с которыми он всю жизнь боролся. Ведь Господь знает, что он не составлял с ними единого целого, что ими не определялась его жизнь. Вот поэтому очень важно с грехами не сродняться, какими бы привычными они ни были для нас.

– А как бороться с грехами в мыслях?

– Нужно ли каяться в грехах, которые мы совершаем во сне?

– Нет таких грехов, которые мы совершаем во сне. Потому что сон – это состояние, в котором человек себя никаким образом не может контролировать. Единственное, на что можно обратить внимание: если мы видим какие-то похожие сны, которые нас одинаковым образом тревожат, это должно заставить нас задуматься о состоянии своей души. Не надо при этом принимать в расчет, что именно мы видим, какую информацию мы во сне получаем, что мы во сне делаем, – это всё абсолютно неважно. Важно только то, что если наши сны нас каким-то образом гнетут, то либо мы находимся в состоянии нервного переутомления или перевозбуждения, либо мы что-то в своей жизни делаем не так, и поэтому наша душа нас беспокоит. Но ни в чем из того, что мы видим во сне, покаяние приносить нет надобности. Здесь нужно рассуждать иначе: к примеру, если человек перед тем, как лечь спать, выпил лишнего, а потом ему всю ночь что-то снилось, то ему надо каяться не в том, что приснилось, а в том, что он был нетрезв. Или когда человек знает, что если он на ночь наестся, то ему будут сниться кошмары, тогда, наверное, на исповеди ему стоит сказать о том, что он объедается перед сном, а не о том, что он в этих кошмарах видит.

– Как бороться со стыдом перед исповедью? Понятно, что бороться нужно, но иногда даже самой себе стыдно признаться в каком-то грехе, не то что священнику.

– А как мы боремся со страхом, когда необходимо идти лечить зубы? Вот я страшно боюсь лечить зубы – у меня это, наверное, один из самых главных страхов в жизни. Но я прекрасно понимаю, что если не пойду к стоматологу, когда это нужно, то спустя какое-то время проблемный зуб разболится настолько сильно, что и лечить его все равно придется, и с болью этой вдвойне или втройне намучаюсь. Точно так же и здесь. Если я понимаю, что мне так стыдно сейчас и мне так не хочется в этом исповедоваться, то как же мне будет стыдно потом, когда уже не будет возможности покаяться, а будет лишь Суд Божий? Эта мысль о Суде Божием должна помочь нам всё преодолеть. Но этот стыд, который мучает нас перед исповедью, надо обязательно помнить после исповеди и, когда есть желание совершить те же поступки, в которых было стыдно каяться, звать его на помощь. Но он нередко куда-то исчезает в это время и появляется опять только когда мы встаем перед аналоем…

– Умер любимый мною человек. Жили мы очень хорошо. Можно ли мне, когда я исповедуюсь, просить прощения за него о тех его поступках, которые мне известны?

– Нет, конечно. Человек на исповеди кается только в своих грехах. Мы не можем покаяться за другого человека. Но вы знаете, наверное, что мы можем за усопшего молиться и можем творить за него милостыню. Милостыня – это любой дар, который мы приносим в память о человеке, и самая главная милостыня, которую мы можем принести, это наша собственная душа. И можно подать человеку на улице деньги или еду со знанием того, что мы делаем это за кого-то, а можно запретить себе осуждать людей в память о том, кто умер и о ком мы молимся. И это будет не менее действенно, чем первая милостыня. А скорее и более действенно.

– Если человек исповедовался вечером и понял, что его исповедь была неправильно построена, то утром, переживая по этому поводу, можно прийти к священнику и исповедать это как грех?

– Если есть беспрепятственная возможность это сделать утром, то можно, но, наверное, лучше об этом сказать все-таки в другой раз. Потому что лучше, особенно если это воскресный или праздничный день, дать исповедоваться тем людям, которые иначе уже просто не успеют. А из понятого просто сделать для себя соответствующие выводы – и при этом идти и причащаться с пониманием того, что только лишь Господь нас может из любого состояния вывести. Вообще каждый раз, когда мы причащаемся, нужно, к Чаше подходя, просить у Бога того, чего нам острее всего в этот момент не хватает. Потому что это такой удивительный момент близости к Богу, и если мы чувствуем, что кого-то не можем простить, то нужно перед Чашей просить, чтобы Господь даровал нам на это силы; если мы чувствуем, что не можем никак побороть какую-то страсть, то, опять-таки, перед Чашей должны просить у Бога, чтобы Он, войдя в наше сердце, Сам попалил эту страсть, которая нас мучает, угнетает и не дает с ней расстаться. При этом я очень бы не хотел, чтобы вы, меня сейчас выслушав, решили, что, наверное, исповедоваться стоит пореже, чтобы священнику не досаждать; или и вовсе – что если не получается исповедоваться правильно, лучше на исповедь не ходить.

– Почему говорят, что тем, что слышишь от священника на исповеди, не надо ни с кем делиться?

– Есть такое правило, очень важное: вообще не надо никому рассказывать, за редким-редким исключением, о том, что происходит в нашей душе. Вот есть для этого священник, и есть для этого один или два самых близких человека. А порой не стоит и с самыми близкими делиться, потому что какие-то искушения между людьми возникают, и то, что мы кому-то открыли, порой почву для каких-то дополнительных искушений создает. Кроме того, есть в нашей жизни такое, что касается, собственно говоря, нас и Бога. И когда мы об этом говорим, то окрадываемся либо тщеславием, либо какими-то другими страстями – потому что иной причины говорить об этом нет.

Если же говорить о сказанном во время исповедания грехов… Есть тайна исповеди. Это в первую очередь касается священника, который не имеет права говорить с кем-либо о том, что слышал на исповеди от конкретного человека. Но желательно, чтобы и сам человек к исповеди относился с таким же благоговением и о том, что он во время нее рассказывал, больше не вспоминал. Вообще грехи совершенные и потом исповеданные лучше из своей жизни полностью удалять, как бы забывать о них. Помнить, что мы грешны, но самих грехов не вспоминать и тем паче о них не говорить. Бывает так, что на исповеди человек может получить какой-то совет, который окажется ему особенно полезен. Некоторые из этих советов носят общий характер, и ими поделиться можно. Но большая часть этих советов носит все-таки характер частный – и этих советов лучше опять-таки никому не передавать, хотя бы потому, что другому человеку они могут в его ситуации не помочь, а наоборот, принести какой-то вред.

– Если к человеку вдруг пришло сокрушение о своем грехе и он раскаялся дома или в храме перед иконой, назвав этот грех, это приравнивается к тому, что он его исповедал?

– Нельзя сказать, что «приравнивается», это не так. Но я уже говорил о том, что покаяние не может состоять только лишь из таинства исповеди, потому что покаяние – это процесс, который нас к нему непосредственно приводит. Если речь идет о том, что человек сначала оплакал свои грехи в молитве – дома или же перед иконой в храме – и потом о тех же грехах сказал на исповеди, но уже с более холодным сердцем, – да, это некое единое действие покаяния. Если же человек перед иконой покаялся в каких-то грехах и на исповеди о них потом не сказал, то это, конечно, неправильно. При этом зачастую действительно бывает так, что мы грехи сначала оплакиваем, а потом приходим на исповедь, и у нас уже нет таких слез об этом проступке и нет такого сокрушения, потому что мы его уже пережили. Мы на исповеди уже просто свидетельствуем.

– Какой должна быть последовательность грехов на исповеди, как ее нужно строить?

– Не надо никак «строить». Вот я сделал что-то – я пришел и об этом сказал. Я не знаю таких грехов, которые человек не мог бы выразить. Зачем последовательность? Мы же не какую-то работу научную пишем. Иначе к списку всех прочих грехов нужно было бы добавить некую сложность душевную, совершенно излишнюю, и обыкновение усложнять то, что усложнять не надо. Все грехи, на самом деле, достаточно просты. Непростыми бывают обстоятельства, в которых люди их совершают. Но и при этом охарактеризовать сам грех, назвать его всё равно очень просто. Это не область исследования. Разбираться нужно в причинах, которые конкретно нас побуждают к каким-то прегрешениям, а в то, в какой последовательности эти грехи лучше расположить, углубляться не нужно.