Заполнение световых проемов что это

Сайт инженера-проектировщика

Свежие записи

Классификация и элементы заполнения окон

Классификация и элементы заполнения оконных проемов

Окна классифицируют по следующим основным признакам:

— По назначению: внешние и внутренние (между смежными помещениями)

— По форме и размерам: точечные (отдельные), панельные (несколько сблокированных стандартных), ленточные (протяжные в цепочку, расположенных, как правило, вдоль фасада);

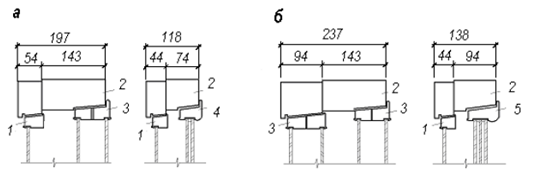

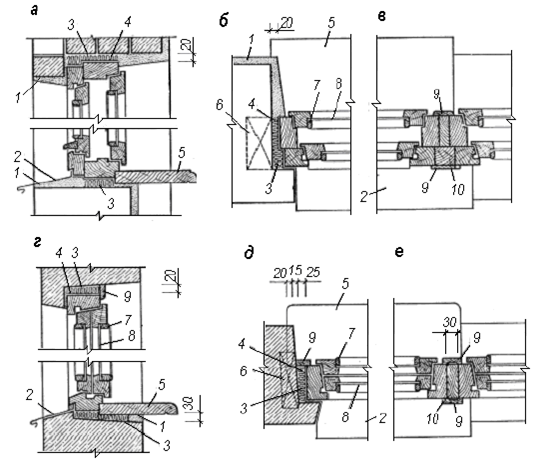

— По количеству рядов остекления: с одинарным, двойным, тройным, четверным (рис. 1);

— По виду светопрозрачного материала: из обычного оконного стекла толщиной 2 … 6 мм ; из специального теплозащитного, светорассеивающего, декоративного и других видов стекол; стеклоблоков, которые пропускают свет, но не просматриваются насквозь; из профильного и швеллерного стекла; из стеклопакетов (два или три стекла, склеенные между собой путем прокладки жесткой рамки и с воздушной прослойкой толщиной 9 — 15 мм);

— По количеству створок: одно-, двух- и трехстворчатые;

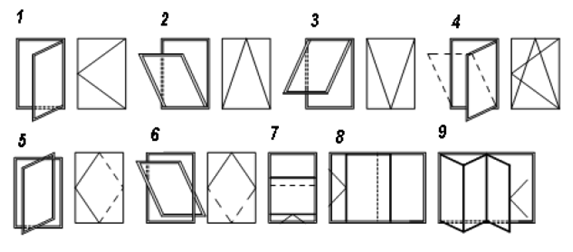

— По способу открывания створок: с глухими рамами или которые открываются внутрь или наружу, имеют горизонтальную или вертикальную подвеску (рис. 2).

При значительных размерах окон, для повышения ихжесткости, коробки могут иметь дополнительные внутренние бруски — импосты, которые располагают вертикально и горизонтально. Верхняя глухая, или открывающаяся часть окна называется фрамугой

Согласно нормам, рекомендуется проектировать оконные блоки площадью до 6 м2. Площадь открывающихся элементов не должна превышать 2,5 м2. В качестве материала рамочных элементов оконных блоков используют дерево, поливинилхлорид, алюминиевые сплавы, сталь, комбинированные материалы, стеклопластик, пластик.

Заполнение светопрозрачной части оконных блоков выполняют из листового стекла и стеклопакетов. Оконные блоки бывают: одинарные, с раздельными рамами; со спаренными рамами; с раздельно-спаренными рамами.

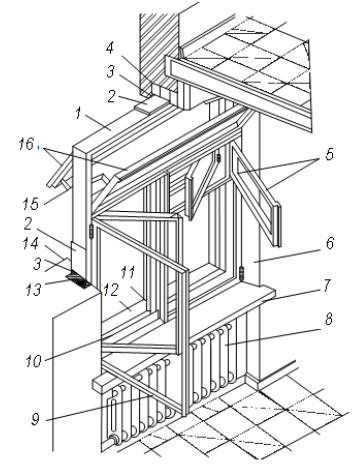

При установке оконных блоков в каменных стенах их изолируют от стен слоем толя или пергамина (рис. 4). Блок раскрепляют в проеме с помощью деревянных клиньев и крепят гвоздями, которые забиваются в деревянные антисептированные пробки, заложенные в кирпичную кладку откосов.

Заполнение оконного проема состоит из оконной коробки, застекленных рам, подоконной доски и внешнего слива (рис. 3)

Зазоры между коробкой и откосами конопатят паклей или уплотняют упругими прокладками, обеспечивая теплоизоляцию стыка, его непродуваемость и возможность деформации при осадке дома. Внешне этот зазор перекрывают наличником или оштукатуривают откосы. Нижний откос проема цементируют и покрывают оцинкованной сталью с водосливом. Вместо оцинкованной стали можно применить бетонные плиты или из природного камня.

Выбор конструкции заполнения световых проемов.

Сопротивление теплопередаче Rт наружных световых проемов должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче Rт тр из таблицы 5.6 [ 1 ], и не менее нормативного сопротивления теплопередаче Rт норм из таблицы 5.1[ 1 ].

для города Минска температура наружного воздуха tн наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 :

По таблице Г.1 приложения Г подбираю конструкцию заполнения светового проема.

| Заполнение светового проема | Сопротивление теплопередаче Rт, м 2 ·°С/Вт |

| 1 Одинарное остекление в деревянных переплетах | 0,18 |

| 2 Одинарное остекление в металлических переплетах | 0,15 |

| 3 Двойное остекление в деревянных спаренных переплетах | 0,39 |

| 4 Двойное остекление в деревянных раздельных переплетах | 0,42 |

| 5 Двойное остекление в металлических раздельных переплетах | 0,34 |

| 6 Двойное остекление витрин в металлических раздельных переплетах | 0,31 |

| 7 Тройное остекление в деревянных раздельноспаренных переплетах | 0,55 |

| 8 Тройное остекление окон в металлических раздельных переплетах | 0,46 |

| 9 Блоки стеклянные пустотелые размерами 194´194´98 мм | 0,31 |

| 10 Блоки стеклянные пустотелые размерами 244´244´98 мм | 0,33 |

| 11 Профильное стекло швеллерного сечения | 0,16 |

| 12 Профильное стекло коробчатого сечения | 0,31 |

| 13 Органическое стекло одинарное | 0,19 |

| 14 Органическое стекло двойное | 0,36 |

| 15 Органическое стекло тройное | 0,52 |

| 16 Двухслойные стеклопакеты в деревянных переплетах | 0,36 |

| 17 Двухслойные стеклопакеты в металлических переплетах | 0,31 |

| 18 Двухслойные стеклопакеты и одинарное остекление в раздельных деревянных переплетах | 0,53 |

Принимаю тройное остекление в деревянных раздельноспаренных переплетах

Проверяем выбранную конструкцию окна на воздухопроницаемость.

Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных зданий должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию.

нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций

— расчетная разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности окон 1…9 этажей

h – отметка до середины окна на каждом этаже

vcp— максимальная из средних скоростей ветра по румбам в январе, м/с, принимаемая по таблице 4.5 [ 1 ];

ki — коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от высоты здания, принимаемый по [ 2 ].

— Высота здания от поверхности земли до верха карниза H, в метрах, берется из архитектурной части проекта

— удельный вес внутреннего воздуха составляет:

— удельный вес наружного воздуха составляет:

— расчетная разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхности окон 1… 9 этажей составляет:

сопротивление воздухопроницанию окон Rв тр 1. 9 этажей составляет:

по найденному значению сопротивления воздухопроницанию Rв тр по таблице Д.1 приложения Д выбираем число уплотненных притворов заполнения и материал уплотнения для окон 2, 5 и 8 этажей, по п. 3 [ 1 ]:

О выборе площади и типа заполнений световых проемов

Еще в 60–70 гг. прошлого века в стране началось проектирование и строительство общественных зданий с повышенным ленточным остеклением.

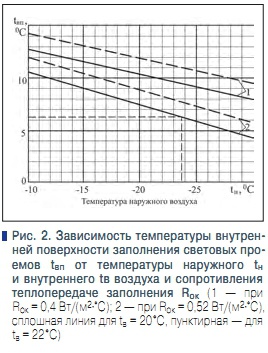

Рис. 1. Зависимость температуры внутренней поверхности заполнения световых проемов

Рис. 2. Зависимость температуры внутренней поверхности заполнения световых проемов

Табл. 1. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных

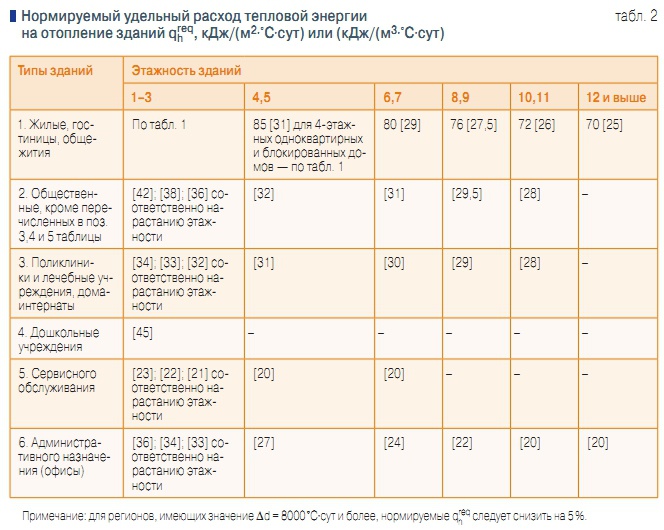

Табл. 2. Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий

Примером этому могут быть в Москве здания институтов Гидропроект, Гипровуз (см. фото 1) и др. И в то время было трудно запроектировать здания с умеренным остеклением (фото 2). В настоящее время, например, в Москве, Подмосковье, на Урале продолжается проектирование и строительство жилых и общественных зданий с повышенным коэффициентом остекленности (отношение площади световых проемов помещений к площади их пола), достигающим 50 % и более, по предложению архитекторов или желанию самих заказчиков.

В одних случаях в спальнях, кабинетах, гостиничных номерах окна предусматриваются на всю высоту помещения, от пола до потолка. При этом заказчик требует поддерживать в помещениях в холодный период года (в гостиной, спальне, кабинете) температуру не менее 22–24 °C и относительную влажность в пределах 40–50 %. В других случаях в едином внутреннем объеме предполагается размещение зимнего сада, в пределах которого требуется поддержание повышенных параметров (температура 26–28 °C и относительная влажность 60–80 %).

Вместе с тем в качестве заполнения световых проемов продолжают применять окна с двойным остеклением в спаренных или раздельных переплетах, хотя, например, в центральных областях согласно требованиям СНиП [1, 2] необходимо применение заполнений световых проемов с тройным остеклением, сопротивление теплопередаче, которых больше приблизительно на 25–30 %.

Тогда как согласно [2, 3, 5] отношение площади световых проемов жилых комнат и кухонь квартир и общежитий к площади их пола должно быть не более 18 %, для общественных — не более 25 %. А для обеспечения естественного освещения отношение площади световых проемов к площади пола в жилых комнатах и кухне должно быть не менее 1:8 или 12,5 %, а для мансардных этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструкций — не менее 1:10 или 10 % [3, 4, 5].

Архитектурно-строительные решения и требования заказчика, предусматривающие строительство зданий с повышенным остеклением, во-первых, затрудняют или исключают возможность размещения отопительных приборов вдоль наружных ограждений, прокладки труб системы отопления, воздуховодов и воздухораспределителей для поддержания в помещениях комфортных условий, как в холодный, так и в теплый период года.

В результате приходится прибегать к нетрадиционным, специальным и дорогостоящим техническим решениям (например, комбинированные системы отопления, кондиционирование воздуха, установка конвекторов, встроенных в конструкции пола, которые имеют сравнительно низкие теплотехнические показатели). Во-вторых, в помещении увеличивается площадь приоконной зоны теплового дискомфорта.

В-третьих, в холодный период при повышенной относительной влажности в помещениях происходит конденсация водяных паров на внутренней поверхности окон (сопротивление теплопередаче окон составляет всего лишь 0,38–0,52 Вт/(м 2 •°С). Окна являются как бы осушителями воздуха. Могут спросить: «Ну и что плохого в этом?». А плохо то, что происходит намокание, увлажнение внутренней поверхности наружных стен, расположенной ниже заполнений, и прилегающего к ним пола со всеми вытекающими отрицательными последствиями (см. фото).

Кроме того, интенсивная конденсация водяных паров на внутренней поверхности значительной площади заполнений световых проемов может привести к заметному снижению давления воздуха в помещении с герметичными окнами и ограждающими и конструкциями по сравнению с атмосферным, что вызывает дополнительную нагрузку на несущие конструкции [6]. Верно, конденсации водяных паров на внутренней поверхности окон можно избежать с помощью обдува внутренней поверхности окон теплым воздухом.

Но тогда потребуется устройство системы вентиляции, постоянно действующей в холодный период года. Значения температуры внутренней поверхности заполнения световых проемов tвп, при которой начинается конденсация водяных паров на поверхности заполнения, в зависимости от температуры tв и относительной влажности воздуха φв в помещении, можно определить, пользуясь рис. 1, а температуру наружного воздуха tн, при которой начинается конденсация водяных паров в зависимости от температуры tв, относительной влажности воздуха в помещении φв и сопротивления теплопередаче заполнения световых проемов, можно определить, пользуясь рис. 2.

Если, например, в качестве заполнения световых проемов принять окна с двойным остеклением в деревянных переплетах (сопротивление теплопередаче Rок его равно 0,4 Вт/(м 2 •°C), а сопротивление теплоотдаче внутренней поверхности окна Rв — 0,1 Вт/(м 2 •°C), то при tн = –28 °C (расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки для Москвы) и при tв = 20 °C температура внутренней поверхности заполнения световых проемов tвп будет равна 5 °C.

При использовании же окон с тройным остеклением в деревянных раздельных переплетах, сопротивление теплопередаче которых равно 0,52 Вт/(м 2 •°C), температура внутренней поверхности заполнения световых проемов tвп при тех же значениях tн и tв будет равной около 9 °C. При поддержании в помещении относительной влажности, например, равной не менее 50 %, и температуры не менее 20 °C температура внутренней поверхности заполнения световых проемов, при достижении которой начинается конденсация водяных паров, будет равной 9,3 °C.

Следовательно, при указанных параметрах внутреннего воздуха и установке окна с двойным остеклением в деревянных раздельных переплетах конденсация водяных паров на внутренней поверхности окна будет при температуре наружного воздуха, равной –14 °C и ниже. В-четвертых, сопротивление теплопередаче заполнения световых проемов, согласно требованиямСНиП [1, 2], почти в пять-шесть раз меньше сопротивления теплопередаче наружных стен.

Поэтому при повышенной остекленности здания невозможно добиться эффективного расходования невозобновляемых и возобновляемых ресурсов при эксплуатации дома в соответствии с требованиями СНиП [4, 5]. При оценке энергоэффективности дома по комплексному показателю удельного расхода энергии на его отопление требования норм [2, 4] считаются выполненными, если расчетное значение удельного расхода энергии q для поддержания в доме нормируемых параметров микроклимата и качества воздуха не превышает максимально допустимого нормативного значения, приведенного в табл. 1, 2. Для достижения оптимальных технико-экономических характеристик дома и дальнейшего сокращения удельного расхода энергии на отопление следует предусматривать [4]:

Известно же, что большая часть территории России в современных границах относится к Северной строительно-климатической зоне, охватывающей первый климатический район [7], который характеризуется суровой и длительной зимой, обуславливающей максимальную теплозащиту зданий и сооружений от продувания сильными ветрами и повышенной относительной влажности наружного воздуха, особенно в приморских районах, большой продолжительностью отопительного периода при средней суточной температуре наружного воздуха 8 °C (около 7–10 месяцев в году), низкими значениями средней температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 и 0,98 (–30 °C и ниже).

Кроме того, через окна поступает до 200–400 Вт/м 2 теплоты солнечной радиации, что приводит к перегреву помещений в осенне-весенний и особенно в теплый периоды года при отсутствии соответствующей механической приточно-вытяжной вентиляции и в отдельных случаях кондиционирования воздуха [8]. Поэтому следует предусматривать защиту от солнца и перегрева, которая может быть обеспечена объемно-планировочным решением здания, применением наружной стационарной солнцезащиты, технических приспособлений (устройств) на проемах и окнах, теплоотражающих стекол.

В одно- и двухэтажных зданиях солнцезащиту допускается обеспечивать средствами озеленения [9]. Наконец, стоимость 1 м 2 заполнения световых проемов (особенно с низкоэмиссионным, селективным стеклом, специальными уплотнителями и заполнением аргоном) больше стоимости соответствующей площади наружной стены, если учесть к тому, например, устройство дополнительно штор, жалюзи и других средств солнцезащиты.

Поэтому капитальные затраты и эксплуатационные расходы увеличиваются с увеличением площади остекленности здания (сверх необходимой исходя из обеспечения требуемой естественной освещенности и инсоляции). К тому же здание с повышенной остекленностью становится менее инерционным, более подверженным влиянию наружного климата.

Из всего сказанного вытекает, что в условиях сурового климата в России:

О выборе площади заполнения световых проемов

Некоторые специалисты считают, что в холодный период года через заполнения светового проема (окна) поступает теплота солнечной радиации в количестве, достаточном для компенсации тепловых потерь. К сожалению, они не учитывают, что, во-первых, поступление теплоты солнечной радиации не круглосуточное, во-вторых, количество ее и продолжительность облучения окон галнцем во многом зависит от ориентации поверхности окон, расположения окон над уровнем земли (на первом, например, или 17 этаже здания) и здания в целом, т.е. градостроительных решений.

Некоторые специалисты считают, что в холодный период года через заполнения светового проема (окна) поступает теплота солнечной радиации в количестве, достаточном для компенсации тепловых потерь. К сожалению, они не учитывают, что, во-первых, поступление теплоты солнечной радиации не круглосуточное, во-вторых, количество ее и продолжительность облучения окон галнцем во многом зависит от ориентации поверхности окон, расположения окон над уровнем земли (на первом, например, или 17 этаже здания) и здания в целом, т.е. градостроительных решений. В-третьих, в течение недели и месяца продолжительное время длятся пасмурные дни. Также при повышенном остеклении зданий становится больше проблем по обеспечению требуемых параметров воздуха в помещениях в теплый период года, особенно в южных районах, т.к. через 1 м2 окна может поступать в помещение до 400-500 Вт теплоэнергии.

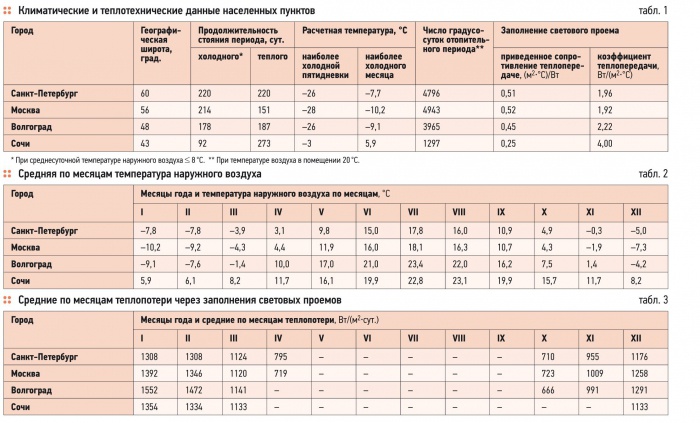

Ответ на вопрос о целесообразности повышенной площади заполнений световых проемов в гражданских зданиях РФ представлен на примере четырех го родов РФ, имеющих разные географи¬ческие широты, климатические и тепло-технические исходные данные (табл. 1, 2) составленные согласно [1, 2].

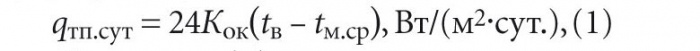

Средние по месяцам основные тепло вые потери за сутки через 1 м2 окна, ко торые были определены по известной формуле, представлены в табл. 3.

где Кок — коэффициент теплопередачи окна, приведен в табл. 1; tв, tм.ср — соответственно, температура воздуха в помещении, принятая равной 20 °C, и среднемесячная температура наружного воздуха, приведенная в табл. 2.

| Ответ на вопрос о целесообразности повышенной площади заполнений световых проемов в гражданских зданиях РФ представлен на примере четырех городов РФ |

В результате обработки данных [3] значения солнечной радиации, поступающей на вертикальные поверхности различной ориентации [Вт/(м2*сут)] при круглосуточном стоянии Солнца и при безоблачном небе в разные месяцы года представлены в табл. 4 и [4, 5]. Приведенные в табл. 4 и [4, 5] значения солнечной ра¬диации позволяют сделать вывод о том, что в холодный период года наибольшее количество солнечной радиации поступает на вертикальные поверхности южной ориентации. Несколько меньше поступает на поверхности юго-восточной и юго-западной ориентации. И почти в четыре-пять раз меньше поступает на вертикальные поверхности восточной и западной ориентации.

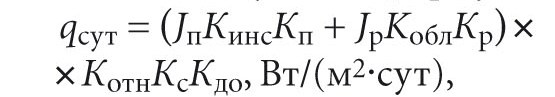

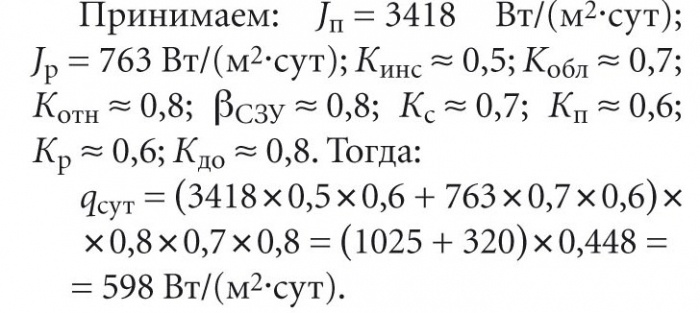

Среднее за сутки каждого месяца количество теплоты суммарной солнечной радиации, прошедшей в помещение через один квадратный метр заполнения светового проема, рекомендуется определить по следующей формуле

где Jд, Jр — соответственно суточное количество прямой и рассеянной солнечной радиации [Вт/(м2*сут.)], поступающей на вертикальные поверхности наружных ограждений различной ориентации при безоблачном небе в зависимости от широты и ориентации, принимаемое по табл. 4; Кпяс — коэффициент инсоляции, выражающий отношение облучаемой солнцем площади поверхности заполнения светового проема к его общей площади, зависящий от соотношения размеров солнцезащитных устройств и заполнения светового проема, а также от ориентации вертикальной поверхности, высоты стояния Солнца и времени года и суток [2, 5, 6]; Кобл — коэффициент облучения рассеянной солнечной радиацией площади поверхности окон, выражающий соотношение размеров затеняющих устройств и заполнения светового проема [5, 6]; Котн — коэффициент относительного проникания солнечной радиации через заполнение светового проема (с учетом коэффициента затенения светового проема переплетами заполнения) [5, 6]; вСЗу — коэффициент теплопропускания солнцезащитных устройств [5, 6]; Кс — коэффициент, выражающий отношение числа солнечных дней в месяце к общему числу дней в месяце; Кп и Кр — коэффициенты, выражающие соответственно отношение действительной продолжительности облучения поверхности заполнения светового проема к полной продолжительно¬сти облучения поверхности, зависящее от плотности (Кп) застройки, ориентации и расположения (Кр) заполнения свето¬вого проема над уровнем земли; Кдо — коэффициент, учитывающий уменьшение солнечной радиации, поступающей на вертикальные поверхности при действительных условиях облачности и прозрачности атмосферы [3].

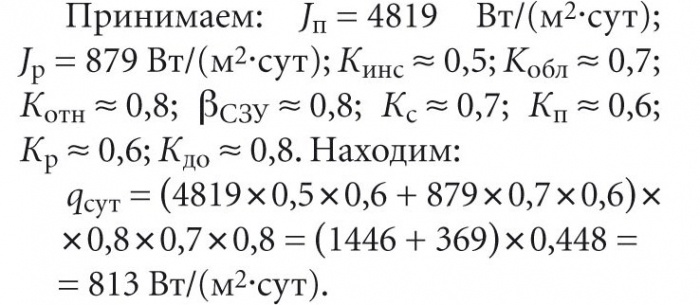

суммарной солнечной радиации qсут, прошедшей в январе месяце в помещение через 1 м2 окна южной ориентации в жилом доме, находящемся в городе Сочи.

Из выполненного расчета следует, что среднее за сутки количество теплоты суммарной солнечной радиации, прошедшее в январе в помещение через 1 м2 окна южной ориентации составляет около 60 % от основных тепловых потерь через 1 м2 окна.

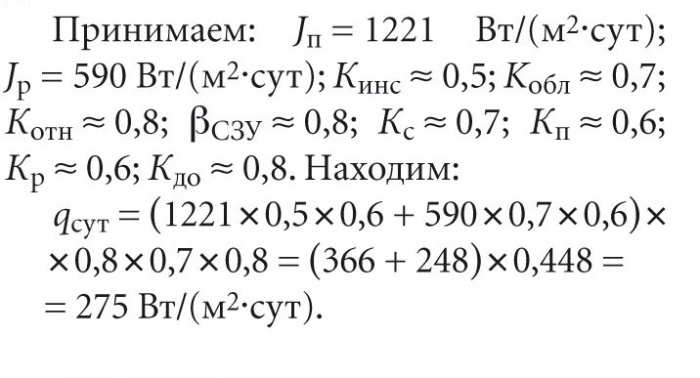

Пример 2. Определить величину теплоты суммарной солнечной радиации qсут, прошедшей в январе месяце в по-мещение через 1 м2 окна юго-восточной ориентации в жилом доме, находящем¬ся в городе Сочи.

Следовательно, в этом случае среднее за сутки количество теплоты суммарной солнечной радиации, прошедшее в ян¬варе в помещение через 1 м2 окна юго-восточной ориентации составит около 44 % от основных тепловых потерь че-рез 1 м2 окна.

Пример 3. Определить величину теплоты суммарной солнечной радиации qсут, прошедшей в январе месяце в помещениечерез 1 м2 окна восточной ориентации в жилом доме, находящемся в городе Сочи

При повышенном остеклении зданий становится больше проблем по обеспечению требуемых параметров воздуха в помещениях в теплый период года

Среднее за сутки количество теплоты суммарной солнечной радиации, прошедшее в январе в помещение через

1 м2 окна восточной ориентации составит чуть больше 20 % от основных тепловых потерь через 1 м2 окна.

Понятно, значения используемых в формуле (2) коэффициентов зависят от многих исходных данных: от географической широты, рельефа местности, расположения объекта (городской черте или открытой местности), ориентации вертикальной поверхности, расположения окон над уровнем земли (по¬мещение первого этажа или, например, 25 этажа), соотношения размеров солнцезащитных устройств (включая отко¬сы) и окон, а также от конструкции самих окон и действительных условий облачности и прозрачности атмосферы в заданном районе застройки.

| При повышенном остеклении зданий становится больше проблем по обеспечению требуемых параметров воздуха в помещениях в теплый период года |

Выводы

1. Действительное имеющееся количество теплоты суммарной солнечной радиации, прошедшее в январе в помещение через 1 м2 окна даже южной ориентации и в южном районе РФ меньше основных тепловых потерь через 1 м2 окна (при приведенном сопротивлении теплопередаче окна, принятом из условия энергосбережения).

2. Исходя из соотношения тепловых потерь и теплопоступлений солнечной радиации через окна в зависимости от их ориентации, в жилых, рабочих помещениях целесообразно предусматривать окна преимущественно южной, юго-во-сточной и юго-западной ориентации.

1. СНиП 23-01-99*. Строительная климатология,

2. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

3. Руководство по строительной климатологии (пособие по проектированию). НИИСФ Госстроя СССР. — М.: Стройиздат, 1977.

4. Крупнов Б.А. К выбору энергоэффективной системы вентиляции и кондиционирования помещений со значительными теплопоступлениями через светопрозрачные ограждения за счет солнечной радиации и теплопередачи и теплопередачи // Светопрозрачные конструкции, №3/2010.

5. Крупнов Б.А. Расчет теплопоступлений в помещение через наружные ограждающие конструкции за счет солнечной радиации и теплопередачи. — Учеб. пос. МГСУ, 2009.

Внутренние санитарно-технические устройства. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 1 / В.Н. Богословский, А.И. Пирумов, В.Н. Посохин и др. — М.: Стройиздат, 1992.