Запятая не нужна потому что однородное соподчинение придаточных

Сложноподчинённые предложения с однородным подчинением. Примеры

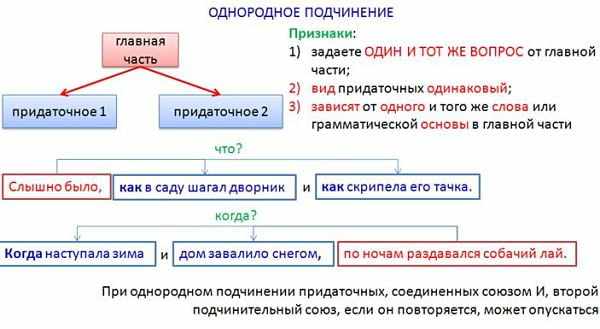

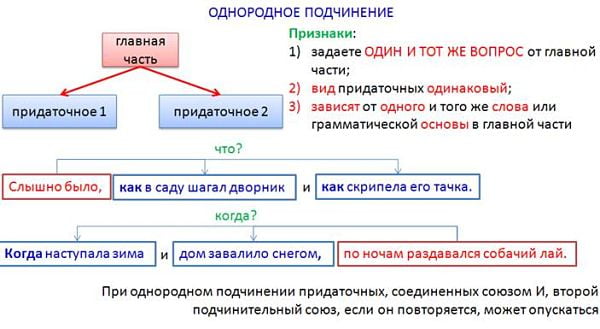

Однородное подчинение придаточных — это подчинение придаточных одного типа всему главному предложению или одному и тому же слову в нём.

В сложноподчиненном предложении бывают два и более однородных придаточных, которые поясняют всю главную часть или одно слово в ней. Рассмотрим, что такое однородное подчинение придаточных в сложноподчинённом предложении. Приведем примеры предложений с однородным подчинением придаточных из произведений художественной литературы.

О сложноподчиненном предложении с однородным подчинением придаточных частично шел разговор в статье «Примеры сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными».

Уточним, что такое однородное подчинение в сложноподчиненном предложении.

Однородными могут быть члены предложения (подлежащее, сказуемое, определение и пр.), обороты и предложения.

В сложноподчиненном предложении две и более зависимые части одного типа поясняют одно слово в главном или всё предложение. Подчиненные предложения имеют одно и то же значение и произносятся с перечислительной интонацией. Тогда определим, что в таком сложном предложении существует однородное подчинение придаточных предложений по отношению к главному.

Из конюшни каждый вечер звучали мелодические призывы, и мальчик стремился туда, где запах конюшни смешивался с ароматом сухой травы и где лилась плавная мелодия (В. Короленко)

стремился туда куда?

Два придаточных обстоятельственных предложения имеют значение места. К главному предложению они присоединяются с помощью союзного слова «где», а между собой соединены сочинительным союзом «и» и поясняют одно слово в главном — указательное наречие «туда». Такие предложения связаны с главным однородным подчинением. Обратим внимание, что, как правило, однородные придаточные части являются предложениями одного типа.

В сложноподчиненном предложении придаточные одного типа, имеющие одинаковое значение, соединены однородной подчинительной связью с главным предложением.

На ночном небе сияли яркие звёзды, которые были недоступны и которые, казалось, подмигивали нам с высоты.

Пунктуация в предложении с однородным подчинением

Однородные придаточные предложения присоединяются к главной части с помощью союзов или союзных слов.

Запятая между однородными придаточными

Если между однородными придаточными предложениями нет одиночных сочинительных союзов (соединительных или разделительных), то они отделяются друг от друга запятыми, например:

Оленин знал, что в лесу опасно, что абреки скрываются в этих лесах (Лев Толстой).

От одного главного предложения (Оленин знал) зависят два однородных придаточных изъяснительных предложения, между которыми нет сочинительного союза. Эти части сложного предложения произносятся с перечислительной интонацией, и между ними ставится запятая.

Запятая не ставится между однородными придаточными

Иногда во втором однородном придаточном предложении подчинительный союз может только подразумеваться, а сами предложения соединены сочинительным союзом «и». В таком случае между двумя подчинительными предложениями, соединенными одиночным сочинительным союзом, запятая не ставится, например:

Он [Жухрай] стоял прислушиваясь, и, когда луна выскользнула из-за туч_и стала видна дорога, он оглядел её внимательно и обернулся к Павлу (Н. Островский).

Две придаточные части «когда луна выскользнула из-за туч» и «стала видна дорога» соединены сочинительным одиночным союзом «и», причем во втором однородном предложении опущен подчинительный союз «когда».

Не ставится запятая после главной части, если придаточные однородные предложения наряду с наличием в них подчинительных союзов присоединяются к главной части повторяющимися сочинительными союзами. Запятая ставится только перед вторым союзом, как и при однородных членах предложения, например:

Все делегаты обсуждали поднятую проблему _ и когда зашли в зал, и когда рассаживались по местам.

Если перед подчинительным союзом первой придаточной имеется отрицание «не», то и в этом случае не ставится запятая после главного предложения:

Важно не _ что она сказала, а как и каким тоном она это сказала нам.

Примеры предложений с однородным подчинением из художественной литературы

Вода в затоне задымилась, точно её подожгли _ или словно над плесом поднялась водяная пыль (Е. Пермитин).

Первый зимний путь, если снег выпал ровно, при тихой погоде, если он достаточно покрывает все неровности дороги, бывает у нас на Руси великолепно хорош (С. Аксаков).

Люблю тот край, где зимы долги, но где весна так молода, где вниз по матушке по Волге идут бессчисленны суда (А. К. Толстой).

Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались, как нас обнимала гроза? (М. Светлов).

Подъезжая к мосту, я увидел, что пляжи тянутся далеко-далеко, что они усеяны народом, открыты палящим лучам солнца (В. Солоухин).

Пришлось выстоять самую длинную в Полиной жизни минуту, пока не успокоится нервный солдат, пока не пройдёт охватившая тело липкая слабость (Л. Леонов).

Я увидел, как звезды стали туманиться и терять свою лучистость, как лёгким вздохом пронеслась по земле прохлада (А. Чехов).

Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо _ и опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звёзды (А. Чехов).

Мне нравятся наши сосновые леса _ и когда они весело качают своими макушками навстречу летнему солнцу, и когда они, заснеженные, стоят, как солдаты.

Поиск ответа

| Вопрос № 308838 |

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, правильно расставить знаки в предложении: «Команда отлично понимала, что так далеко на севере не отыскать помощи и что оставить корабль будет полнейшим безумием и что, скорее всего, смерти не избежать». Нужна ли запятая перед последним «и что»?

Ответ справочной службы русского языка

Корректно: Команда отлично понимала, что так далеко на севере не отыскать помощи, и что оставить корабль будет полнейшим безумием, и что, скорее всего, смерти не избежать. Три однородные придаточные части соединены повторяющимся союзом, поэтому части нужно разделить запятыми.

Нужна ли запятая перед ‘и мне’ в данном случае: Как же здорово, что я интроверт и мне для хорошего настроения достаточно всего лишь не видеть людей

Ответ справочной службы русского языка

Запятая не нужна, так как союз и связывает однородные придаточные части.

«Складывалось впечатление, что у него абсолютно не было таланта(?) и он был посредственным.» Нужна ли запятая и почему?

Ответ справочной службы русского языка

Запятая перед и не требуется, поскольку союз соединят однородные придаточные предложения.

С 29 сентября каждый из вас получит возможность рассказать о том, как вам работается в инфраструктурном кластере, и что хочется изменить. Нужна ли запятая перед «и что» и почему?

Ответ справочной службы русского языка

Запятая перед и что не нужна, поскольку союз и соединяет однородные придаточные предложения.

«. потому что мне это нравится(?) и потому что я обожаю. Нужна ли запятая в данном случае и почему?

Ответ справочной службы русского языка

Не зная всего предложения, сложно ответить на сто процентов точно. Скорее всего, запятая не требуется, поскольку союз и соединяет однородные придаточные предложения.

Ответ справочной службы русского языка

Иногда нам кажется, что мы точно знаем, что думают другие люди, почему они так думают (?) и какими будут их дальнейшие действия. Нужна ли запятая перед «и» и почему?

Ответ справочной службы русского языка

Запятая перед союзом и не нужна. Союз соединяет однородные придаточные части сложного предложения.

В конце концов вокруг вас появятся люди, на которых вы сможете по-настоящему положиться (?) и которые смогут находиться рядом. Нужна ли запятая и почему?

Ответ справочной службы русского языка

Запятая не ставится, поскольку союз и соединяет однородные придаточные предложения.

Добрый день! Подскажите, в этом предложении запятая после «и» не нужна ( однородные придаточные )? «Когда все новогодние запасы еды иссякли и ты пытаешься вспомнить, для чего нужен нож».

Ответ справочной службы русского языка

Вы правы, запятая перед и в том предложении не нужна.

Приветствую и прошу помощи с запятыми, будь они неладны! ТЕКСТ: Вы узнаете порядок действий в борьбе за тендер, какой пакет документов следует подготовить, и как подтвердить свою платежеспособность. Нужна ли перед «и как»? Похоже на однородные придаточные части. Если это верно, то запятая не нужна.

Ответ справочной службы русского языка

Предложение построено небезупречно, его следует откорректировать. Возможный вариант: Вы узнаете, каков порядок действий в борьбе за тендер, какой пакет документов следует подготовить и как подтвердить свою платежеспособность.

Здравствуйте, подскажите, ставится ли тут запятая после «получится», и если ставится, то почему. Поэтому он позвонил Мише, в тайне надеясь, что все получится и девушка не откажется.

Ответ справочной службы русского языка

Запятая после получится не нужна, поскольку союз и соединяет однородные придаточные предложения.

Обратите внимание, что слово втайне пишется слитно.

Здравствуйте, уважаемые сотрудники ГРАМОТЫ! Пишу повторно. Ждала ответа целый год, но пока так и не получила. Подскажите, пожалуйста, правильно ли расставлены знаки препинания в следующем предложении: Если один человек отдаст другому на хранение какое-нибудь домашнее животное, и оно умрёт или получит увечье или его уведут, и никто этого не увидит, то пусть взявший животное на хранение поклянётся, что не посягал на собственность своего ближнего. Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Знаки препинания расставлены верно. Запятые перед и ставятся, поскольку однородные придаточные предложения соединены повторяющимся союзом.

Ответ справочной службы русского языка

Запятую ставить не надо, т. к. союз и соединяет однородные придаточные предложения.

Нужна ли тут запятая и почему: «В заключение я могу сказать, что материнская любовь действительно важна(,) и жить без неё трудно»?

Ответ справочной службы русского языка

Запятая не нужна, так как союз и связывает однородные придаточные части: сказать [о чем?] что материнская любовь действительно важна и [о чем?] жить без неё трудно.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, верную постановку запятых в предложени: «а вы небось не знали, что у них родилась дочь (,) и что назвали ее Алиной»

Ответ справочной службы русского языка

Запятая не нужна, т. к. союз и соединяет однородные придаточные предложения.

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными

Разделяются на три группы.

С однородным подчинением

В предложениях такого типа все его придаточные:

«Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она».

От главной части «грустно думать» задаем вопрос «О чем?». На этот вопрос отвечают все последующие придаточные предложения — «что напрасно была нам молодость дана», «что изменяли ей всечасно», «что обманула нас она». Один вопрос, на который отвечают все придаточные предложения, указывают на тип однородного подчинения.

С неоднородным подчинением

В них придаточные предложения:

Иногда тип неоднородного подчинения называют параллельным.

«Если бы мне иметь сто жизней, они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня».

От главного предложения «они не насытили бы всей жажды познания» задаем вопрос «при каком условии?» — «если бы мне иметь сто жизней». От части главного предложения «жажды познания» задаем другой вопрос «какой?» — «которая сжигает меня». Разные вопросы указывают на тип неоднородного подчинения.

С последовательным подчинением

В этом случае первое придаточное предложение подчиняется главному, второе придаточное — подчиняется первому. Таким образом, они образуют цепочку — второе придаточное предложение является продолжением первого, а первое — продолжением главного.

«Она пришла в ужас, когда узнала, что письмо нес отец».

От главного предложения «она пришла в ужас» задаем вопрос «когда?» — «когда узнала». От первого придаточного «когда узнала» задаем вопрос «о чем?» — «что письмо нес отец». Цепочка вопросов от главного предложения к первому придаточному, а от него ко второму придаточному указывает на тип последовательного подчинения.

В одном предложении возможны комбинации связей — однородное и последовательное подчинение, последовательное и однородное и т.д.

Как правильно расставлять знаки препинания, правила

Запятую нужно ставить:

Запятую не нужно ставить:

Точку с запятой нужно поставить между распространенными однородными придаточными предложениями или если они имеют внутри другие знаки препинания.

Примеры пунктуационного разбора

План разбора

Примеры

«В приключениях барона Мюнхгаузена участвует бегун, который, чтобы не бегать очень быстро, привязывает к ногам пудовые гири».

Главное предложение «участвует бегун». Бегун — подлежащее, участвует — сказуемое. Первое придаточное предложение — «который … привязывает к ногам гири». Который — подлежащее, привязывает — сказуемое. Второе придаточное предложение — «чтобы не бегать очень быстро» со сказуемым «не бегать».

Предложения связаны друг с другом цепочкой при помощи союзных слов «который» и «чтобы», таким образом тип подчинения — последовательный.

«Когда собрались рыбаки, Иван Иванович уже по-своему как-то вывел, что к вечеру ветер погонит лед на полдень».

Главное предложение — «Иван Иванович уже по-своему как-то вывел». Иван Иванович — подлежащее, вывел — «сказуемое». Первое придаточное предложение — «когда собрались рыбаки». Подлежащее — рыбаки, собрались — сказуемое. Второе придаточное предложение — «что к вечеру ветер погонит лед на полдень». Ветер — сказуемое, погонит — подлежащее.

Придаточные предложения относятся к разным частям главного, поэтому тип подчинения — неоднородный.

«Она сказала ему, что если он болеет, то надо лечиться».

Главное предложение — «Она сказала ему». Она — подлежащее, «сказала» — сказуемое». Первое придаточное предложение — «что если он болеет». Он — подлежащее, болеет — сказуемое. Второе придаточное предложение — «то надо лечиться» со сказуемым «лечиться».

Второе придаточное предложение относится к первому, которое относится к главному, таким образом, тип подчинения — последовательный.

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными

Сложноподчинённые предложения могут иметь не одно, а несколько придаточных предложений.

Сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими придаточными бывают двух основных видов:

1) все придаточные присоединяются непосредственно к главному предложению;

I. Придаточные, которые присоединяются непосредственно к главному предложению, могут быть однородными и неоднородными.

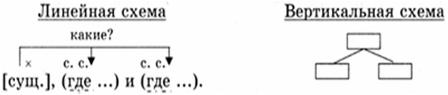

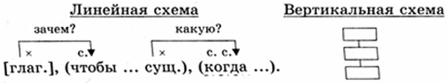

1. Сложноподчинённые предложения с однородным соподчинением придаточных.

При таком подчинении все придаточные относятся к одному слову в главном предложении или ко всему главному предложению, отвечают на один и тот же вопрос и принадлежат к одному и тому же типу придаточных предложений. Между собой однородные придаточные могут быть связаны сочинительными союзами или бессоюзно (только с помощью интонации). Связи однородных придаточных с главным предложением и между собой напоминают связи однородных членов предложения.

[Я пришёл к тебе с приветом, рассказать], ( что солнце встало), ( что оно горячим светом по листам затрепетало). (А. Фет.)

[Тот, ( кто жизнью живёт настоящей), ( кто к поэзии с детства привык), вечно верует в животворящий, полный разума русский язык]. (Н. Заболоцкий.)

[В конце мая молодую медведицу потянуло в родные места], ( где она родилась) и ( где так памятны были месяцы детства).

В сложноподчинённом предложении с однородным подчинением во втором придаточном может отсутствовать подчинительный союз.

Например: ( Если будет вода) и (в ней не будет ни одной рыбки), [я не поверю воде ]. (М. Пришвин.) [Вздрогнем], ( если вдруг взметнётся птица) или (лось протрубит вдалеке). (Ю. Друнина.)

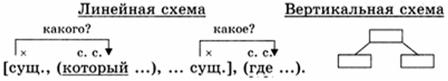

2. Сложноподчинённые предложения с неоднородным подчинением придаточных (или с параллельным подчинением). При таком подчинении придаточные относятся:

а) к разным словам главного предложения или одна часть ко всему главному, а другая — к одному из его слов;

б) к одному слову или ко всему главному предложению, но отвечают на разные вопросы и являются разными типами придаточных предложений.

Например: ( Когда у меня в руках новая книга), [я чувствую], ( что в мою жизнь вошло что-то живое, говорящее, чудесное). (М. Горький.)

( Если мы обратимся к лучшим образцам прозы), [то убедимся], ( что они полны подлинной поэзии). (К. Паустовский.)

[Из мира, ( который называется детской), дверь ведет в пространство], ( где обедают и пьют чай) (Чехов).

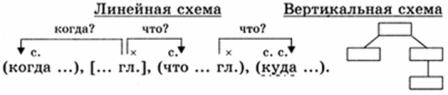

II. Сложноподчинённые предложения с последовательным подчинением придаточных.

К этому виду сложноподчинённых предложений с двумя или несколькими придаточными относятся такие, у которых придаточные предложения образуют цепочку: первое придаточное относится к главному предложению (придаточное 1-й степени), второе придаточное относится к придаточному 1-й степени (придаточное 2-й степени) и т. д.

Например: [Молодые казаки ехали смутно и удерживали слёзы], ( так как боялись отца), ( который тоже был несколько смущён), ( хотя старался этого не показывать). (Н. Гоголь)

Специфика придаточных частей при этом состоит в том, что каждая из них является придаточной по отношению к предыдущей и главной по отношению к последующей.

Например: Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю (Паустовский).

При последовательном подчинении одно придаточное может быть внутри другого; в этом случае рядом могут оказаться два подчинительных союза: что и если, что и когда, что и так как и т. п.

Например: [Вода обрушилась так страшно], (что, (когда солдаты бежали внизу), им вдогонку уже летели бушующие потоки) (М. Булгаков).

Существуют также сложноподчинённые предложения с комбинированным типом подчинения придаточных предложений.

Например: ( Когда бричка выехала со двора), [он (Чичиков) оглянулся назад и увидел], ( что Собакевич все еще стоял на крыльце и, как казалось, приглядывался, желая узнать), ( куда гость поедет). (Гоголь)

Это сложноподчиненное предложение с параллельным и последовательным подчинением придаточных предложений.

Знаки препинания в сложносочиненном предложении с несколькими придаточными

Запятая ставится между однородными придаточными предложениями, не соединенными сочинительными союзами.

Например: Я понимал, что лежу в постели , что я болен , что я только бредил. (Купр.)

Я тем завидую, кто жизнь провел в бою , кто защищал великую идею. (Ес.)

Мы вспоминаем час великий тот, когда впервые замолчали пушки , когда встречал победу весь народ и в городах, и в каждой деревушке. (Исак.)

Запятая не ставится между однородными придаточными предложениями, соединенными одиночным соединительным союзом (независимо от того, есть ли подчинительный союз или союзное слово при обеих придаточных частях или только при первой).

Например: Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни. (Ч.)

Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт. (Л. Т.)

Когда дождик пошел и все вокруг засверкало, мы по тропе. вышли из леса. (М. П.).

При повторении сочинительных союзов запятая между соподчиненными придаточными предложениями ставится.

Например: Все узнали, что приехала барыня, и что Капитоныч пустил ее , и что она теперь в детской. (Л. Т.).

Союзы ли. или при соединении предикативных частей сложного предложения рассматриваются как повторяющиеся, а однородные придаточные предложения разделяются запятой, которая ставится перед или.

Например: Затевались ли в городе свадьбы, или кто весело справлял именины, Петр Михайлович всегда с удовольствием рассказывал об этом. (Пис.).

При неоднородном соподчинении придаточные предложения отделяются или выделяются запятыми.

Например: Как только жара свалила, в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем не хотелось. (Т.)

Кто не испытал волнения от едва слышного дыхания спящей молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность. (Пауст.).

При последовательном и смешанном подчинении запятая ставится между придаточными частями по тем же правилам, что и между главной и придаточной частью.

Например: Быть бы нашим странникам под родною крышею , если б знать могли они , что творилось с Гришею. (Некр.)

Элен улыбнулась с таким видом , который говорил , что она не допускала возможности , чтобы кто-либо мог видеть ее и не быть восхищенным. (Л. Т.)

Всякий , кто в жизни боролся за счастье быть самим собой , знает , что сила и успех этой борьбы зависят от уверенности , с которой идет искатель к цели (М. П.)

Запятая ставится между двумя рядом стоящими подчинительными союзами или между союзным словом и подчинительным союзом, а также при встрече сочинительного и подчинительного союзов, если за внутренней придаточной частью не следует вторая часть двойного союза то или так.

Например: Медведь так полюбил Никиту, что , когда он уходил куда-либо, зверь тревожно нюхал воздух. (М. Г.)

Нас предупредили, что , если будет плохая погода, экскурсия не состоится.

Ночь кончилась, и , когда взошло солнце, вся природа ожила.

Изъятие второй (внутренней) части здесь не требует перестройки первой придаточной части.

Например: Слепой знал, что в комнату смотрит солнце и что если он протянет руку в окно, то с кустов посыплется роса. (Кор.)

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю старика, то уже впоследствии трудно мне будет освободиться от его опеки. (П.).

Изъятие или перестановка придаточной части (если он протянет руку в окно и если в сию решительную минуту не переспорю старика) невозможны, так как рядом окажутся части двойного союза что то.

Тире в сложноподчиненном предложении

Между придаточной частью (группой придаточных) и последующей главной частью предложения может ставиться тире, если придаточная часть или группа придаточных частей, предшествующих главному предложению, произносятся с логическим выделением информативно важного слова и с глубокой паузой перед главной частью (обычно так выделяются придаточные изъяснительные части, реже – условные, уступительные и др.).

Например: Куда уехала Нелидова – Наташа не знала (Пауст.); И если долго на них смотреть – скалы начинали двигаться, рассыпаться (Аст.); Созвал ли он их, пришли ли они сами собой – Нежданов так и не узнал. (Т.).

Тире ставится также между придаточной и главной частями в однотипно построенных параллельных сложноподчиненных предложениях.

Например: Кто весел – тот смеется, кто хочет – тот добьется, кто ищет – тот всегда найдет! (Л.-К.).

Тире ставится после придаточной части, стоящей перед главной, при наличии в ней слов это, вот, а также если придаточная часть является неполным предложением.

Например: Что она натура честная – это мне ясно. (Т.)

Что он в ней нашел – это его дело.

Где он сейчас, чем занимается – вот вопросы, на которые я не мог ответить.

Я что-то ответил, что – я и сам не знаю ( сравните полное – что я ответил).

Тире ставится между соподчиненными придаточными частями при отсутствии между ними противительного союза или второй части сопоставительного союза.

Например: Художественность состоит в том, чтобы каждое слово было не только у места – чтобы оно было необходимо, неизбежно и чтобы как можно было меньше слов (Черн.).

Тире ставится при уточняющем характере придаточной части.

Тире ставится для усиления вопросительного характера предложения при подчеркивании необычности расположения придаточной части перед главной или интонационного отделения главной части от последующей придаточной.

Например: А что такое влияние – ты знаешь?; А вы уверены – нужно ли это?

Тире ставится также при обилии запятых, на фоне которых тире выступает как более выразительный знак.

Например: Зато мы приобрели опыт , а за опыт , как говорится , сколько ни заплати – не переплатишь.

Запятая и тире в сложноподчиненном предложении

Запятая и тире как единый знак препинания ставятся в сложноподчиненном предложении перед главной частью, которой предшествует ряд однородных придаточных частей, если подчеркивается распадение сложного предложения на две части с длительной паузой перед главной частью.

Например: Где бы я ни был, чем бы ни старался развлечься , – все мои мысли были заняты образом Олеси. (Купр.)

Кто виноват из них, кто прав , – судить не нам. (Кр.)

Этот же знак ставится также перед словом, повторяющимся в той же части предложения для того, чтобы связать с ним новое предложение или следующую часть того же предложения.

Тире ставится после запятой, закрывающей придаточную часть, в том числе и перед словом это.

Например: Самое лучшее, что он мог сделать , – вовремя уйти; Единственное, что мне здесь нравится , – это старый тенистый парк.

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными

Схема разбора сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными

1.Определить тип предложения по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное).

2. Указать вид предложения по эмоциональной окраске (восклицательное или невосклицательное).

3. Определить главное и придаточные предложения, найти их границы.

4. Составить схему предложения: задать (если возможно) вопросы от главного к придаточным, указать в главном слово, от которого зависит придаточное (если оно присловное), охарактеризовать средства связи (союзы или союзные слова), определить типы придаточных (определительные, изъяснительные и т. д.).

5.Определить тип подчинения придаточных (однородное, парал-лельное, последовательное).

Образец разбора сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными

1) [ Взглянешь на бледно-зелёное, усыпанное звёздами небо, (на котором нет ни облачка, ни пятна), и поймешь ], ( почему летний тёплый воздух недвижим ), ( почему природа настороже ) (А. Чехов).

2) [Всякий человек знает ], (что ему нужно делать не то, (что разъединяет его с людьми), а то), (что соединяет его с ними) (Л. Толстой).