Заседание дивана в османской империи что это

Диван (ведомство)

Диван (перс. دیوان ) — высший орган исполнительной, законодательной или законосовещательной власти в ряде исламских государств, а также титул руководителя данного органа.

Содержание

Этимология

История

Слово впервые встречается в текстах IX века, описывающих халифат времён халифа Омара (634—644), и означает списки распределения государственных доходов, а также место хранения данных списков. При создании административной системы халиф ориентировался на образец державы Сасанидов, а потому и дал совету персидское название. Позднее термин распространился на различные органы государственной власти.

Примеры

Министерства

В султанате Марокко некоторые министерства называются диванами:

Церемонии

Dīwān-e-Ām

(перс. ديوان عام ) Публичная церемония вершения суда и приема петиций подданных мусульманским правителем.

Dīwān-e-Khās

((перс. ديوان خاص ) Частная церемония приема особо уважаемых посетителей мусульманским правителем.

Ссылки

Примечания

Полезное

Смотреть что такое “Диван (ведомство)” в других словарях:

Диван (значения) — В Викисловаре есть статья «диван» Мебель Диван комфортабельное мебельное изделие для сидения нескольких человек Диван кровать мебельное изделие для сидения, трансформируемое в кровать. Диван тахта мебельное изделие для сидения,… … Википедия

диван — 1. ДИВАН, а; м. [от перс. divan возвышенный пол, покрытый ковром] Вид (обычно мягкой) мебели с длинной спинкой и ручками (или подушками и валиками), предназначенный для сидения и лежания. Спать на диване. Сесть на д. Разложить д. ◁ Диванчик, а; м … Энциклопедический словарь

ДИВАН — (перс. канцелярия, присутственное место) в мусульманских странах в Средние века налогово финансовое ведомство. В Османской империи и некоторых др. совет при государе. В ряде современных государств Ближнего и Среднего Востока правительственные… … Юридический словарь

ДИВАН — (перс. канцелярия присутственное место), в мусульманских странах в средние века налогово финансовое ведомство. В Османской империи и некоторых других совет при государе. В некоторых современных государствах Ближнего и Ср. Востока… … Большой Энциклопедический словарь

Диван (канцелярия) — Диван (перс. ‒ канцелярия, присутственное место), 1) в Халифате, начиная со времени правления Омара (634‒644), список распределения доходов государства между различными группами господствующего класса и для оплаты войск, а также место хранения… … Большая советская энциклопедия

ДИВАН (присутственное место) — ДИВАН (перс. канцелярия, присутственное место), в мусульманских странах в средние века налогово финансовое ведомство. В Османской империи (см. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ) и некоторых других совет при государе. В некоторых современных государствах Ближнего … Энциклопедический словарь

Диван — (от перс, divan, diwan гос ная канцелярия, присутственное место) 1) при первых халифах (634 644 гг.) гос ный реестр, список для распределения доходов государства между различными группами господствующего класса и для оплаты войск, а также место… … Энциклопедия права

ДИВАН — (перс. канцелярия, присутственное место) 1) в Средние Века в мусульманских странах налогово финансовое ведомство. В Османской империи и некоторых других странах совет при государе; 2) в некоторых современных государствах Ближнего и Среднего… … Юридическая энциклопедия

диван — (перс. канцелярия, присутственное место) в мусульманских странах в Средние века налогово финансовое ведомство. В Османской империи и некоторых др. совет при государе. В ряде современных государств Ближнего и Среднего Востока правительственные… … Большой юридический словарь

Диван — I Диван (перс. канцелярия, присутственное место) 1) в Халифате, начиная со времени правления Омара (634 644), список распределения доходов государства между различными группами господствующего класса и для оплаты войск, а также место… … Большая советская энциклопедия

10 «темных» секретов Османской империи, о которых не любят вспоминать в Турции

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Братоубийство

Ранние Османские султаны не практиковали первородство, при котором старший сын наследует все. В результате, зачастую на трон претендовали ряд братьев. В первые десятилетия нередкими были ситуации, при которых некоторые из потенциальных наследников укрывались во вражеских государствах и доставляли массу проблем в течение многих лет.

2. Клетки для шехзаде

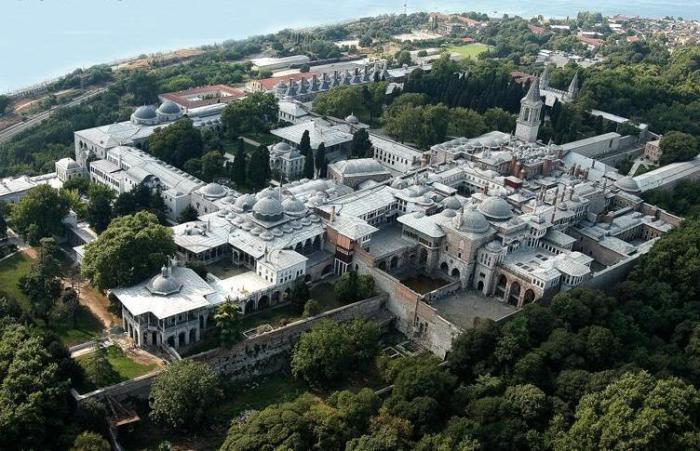

Политика братоубийства никогда не была популярной у народа и духовенства, и когда Ахмед I внезапно умер в 1617 году, от неё отказались. Вместо того чтобы убивать всех потенциальных наследников престола, их начали заключать в дворец Топкапы в Стамбуле в специальные помещения, известны как Kafes ( “клетки”). Принц Османской империи мог провести всю свою жизнь в заключении в Kafes, под постоянным охранников. И хотя наследников содержали, как правило, в роскоши, многие шехзаде (сыновья султанов) сошли с ума от скуки либо стали развратниками-пьяницами. И это понятно, ведь они понимали, что в любой момент их могут казнить.

3. Дворец как тихий ад

Даже для султана жизнь в дворце Топкапы могла быть крайне мрачной. В то время бытовало мнение о том, что султану неприлично говорить слишком много, поэтому была введена специальная форма языка жестов, и правитель проводил большую часть своего времени в полной тишине.

Мустафа I посчитал, что это просто невозможно вынести и попытался упразднить подобное правило, но его визири отказались утвердить этот запрет. В итоге Мустафа вскоре сошел с ума. Он часто приходил на берег моря и бросал в воду монеты, чтобы “хотя бы рыбы куда-то тратили их”.

Атмосфера во дворце была буквально пропитана интригами — за власть боролись все: визири, придворные и евнухи. Женщины гарема приобрели большое влияние и в итоге этот период империи стал известен как “султанат женщин”. Ахмет III как-то писал своему великому визирю: ” Если перехожу из одной комнаты в другую, то в коридоре при этом выстраивается 40 человек, когда я одеваюсь, то за мной наблюдает охрана. Я никогда не могу побыть один “.

4. Садовник с обязанностями палача

Правители османов имели полную власть над жизнью и смертью своих подданных, и они пользовались ею без стеснения. Дворец Топкапы, в котором принимали просителей и гостей, был ужасающим местом. В нем были две колонны, на которых размещали отрубленные головы, а также специальный фонтан исключительно для палачей, чтобы те могли вымыть руки. Во время периодических чисток дворца от неугодных или провинившихся во внутреннем дворике складывали целые курганы из языков жертв.

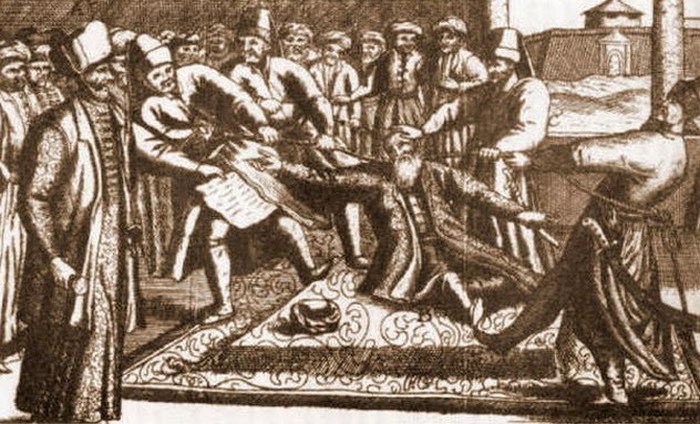

Для провинившихся чиновников существовал единственный способ избежать гнева султана. Начиная с конца 18-го века, появился обычай, когда осужденный великий визирь мог избежать своей судьбы, победив главного садовника в гонке через дворцовые сады. Визиря вызывали на встречу с главным садовником и после обмена приветствиями ему вручали кубок замороженного шербета. Если шербет был белым, то султан предоставлял визирю отсрочку, а если он был красным, он визиря должны были казнить. Как только осужденный на казнь видел красный шербет, то он немедленно должен был бежать через дворцовые сады между тенистых кипарисов и рядов тюльпанов. Цель состояла в том, чтобы добраться до ворот на другой стороне сада, которые вели к рыбному рынку.

Проблема была в одном: визиря при этом преследовал главный садовник (который всегда был моложе и сильнее) с шелковым шнуром. Тем не менее, несколько визирей сумели сделать это, в том числе Хачи Салих-паша, последний визирь, который последним участвовал в такой смертельной гонке. В итоге он стал санджак-беем (губернатором) одной из провинций.

6. Козлы отпущения

Несмотря на то что во власти великие визири теоретически уступали во власти только султану, их, как правило, казнили или бросали в толпу на растерзание в качестве “козла отпущения” всякий раз, когда что-то шло не так. За время Селима Грозного сменилось столько великих визирей, что они начали всегда носить с собой свои завещания. Один визирь как-то попросил Селима дать ему знать заранее, если его вскоре казнят, на что султан ответить, что на замену ему уже выстроилась целая очередь желающих. Визири также должны были успокаивать народ Стамбула, который всегда, когда ему что-то не нравилось, приходил толпой к дворцу и требовал казни.

7. Гарем

Пожалуй, самой главной достопримечательностью дворца Топкапы был султанский гарем. В нем состояло до 2000 женщин, большинство из которых были купленными или похищенными рабынями. Этих жен и наложниц султана держали взаперти, а любого постороннего человека, который увидел их, казнили на месте.

Сам гарем охранялся и управлялся главным евнухом, который из-за обладал огромной властью. Об условиях жизни в гареме информации сегодня немного. Известно, что наложниц было так много, что некоторые из них почти никогда не попадались на глаза на султану. Другие же сумели получить на него такое огромное влияние, что принимали участие в решении политических вопросов.

Так, Сулейман Великолепный безумно влюбился в украинскую красавицу Роксолану (1505-1558), женился на ней и сделал ее своим главным советником. Влияние Роксоланы на политику империи было таково, что великий визирь послал пирата Барбароссу на отчаянную миссию, чтобы похитить итальянскую красавицу Джулию Гонзага (графиню Фонди и герцогиню Траетто) в надежде, что Сулейман обратит на нее внимание, когда ее привезут в гарем. План в итоге провалился, Джулию так и похитить так и не смогли.

8. Кровная дань

Набранных мальчиков османские чиновники собирали вместе и отвозили в Стамбул, где их заносили в реестр (с подробным описанием, на случай, если кто-то убежит), обрезали и насильственно обращали в ислам. Самых красивых или умных отправляли во дворец, где их обучали. Эти ребята могли добиться очень высоких чинов и многие из них в итоге становились пашами или визирями. Остальных мальчиков изначально отправляли на работы на фермах в течение восьми лет, где дети параллельно учили турецкий язык и развивались физически.

К двадцати годам они официально становились янычарами, элитными солдатами империи, которые славились железной дисциплиной и верностью. Система кровной дани изжила себя в начале 18 века, когда детям янычар было позволено вступать в корпус, который таким образом стал самоокупаемым.

9. Рабство как традиция

Хотя от девширме (рабства) постепенно отказывались в течение 17 столетия, это явление продолжало оставаться ключевой особенностью Османской системы до конца 19 века. Большинство рабов завозили из Африки или с Кавказа (особенно ценились адыгейцы), в то время как крымскотатарские набеги обеспечивали постоянный приток русских, украинцев и поляков.

Изначально было запрещено порабощать мусульман, но об этом правиле тихо забыли, когда начал иссякать приток немусульман. Исламское рабство в значительной степени развилось независимо от западного рабства и, следовательно, имело ряд существенных отличий. Например, османским рабам несколько легче было получить свободу или достичь какого-то влияния в обществе. Но при этом нет никаких сомнений в том, что османское рабство было невероятно жестоким.

Миллионы людей погибли во время набегов за рабами или от изнурительной работы. И это даже не говоря о процессе кастрации, который применялся, чтобы пополнить ряды евнухов. О том, какой была смертность среди рабов, свидетельствует тот факт, что османы завозили миллионы рабов из Африки, тогда как в современной Турции осталось очень мало людей африканского происхождения.

10. Массовые убийства

При всём перечисленном, можно сказать, что османы были довольно лояльной империей. Помимо девширме, они не делали никаких реальных попыток обратить в свою веру немусульманских подданных. Они принимали евреев, после того, как те были изгнаны из Испании. Они никогда не подвергали дискриминации своих подданных, а империей зачастую управляли (речь идет о чиновниках) албанцы и греки. Но когда турки чувствовали угрозу, то они поступали очень жестоко.

Селим Грозный, к примеру, был очень встревожен шиитами, которые отрицали его авторитет в качестве защитника ислама и могли быть “двойными агентами” Персии. В результате, он вырезал почти весь восток империи (погибли, по меньшей мере, 40 000 шиитов, а их деревни сровняли с землей). Когда греки впервые стали добиваться независимости, османы прибегли к помощи албанских партизан, которые совершили ряд страшных погромов.

По мере того, как влияние империи снижалось, она утратила большую часть своей былой терпимости к меньшинствам. К 19 веку массовые убийства стали намного более распространенным явлением. Это достигло своего апогея в 1915 году, когда в империи, всего за два года до ее распада, вырезали 75 процентов от всего армянского населения (около 1,5 миллиона человек).

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Хансарай. Часть 6: Зал Дивана

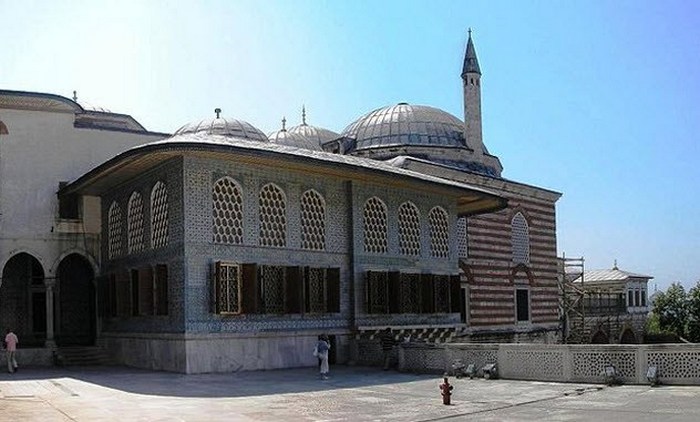

Терраса бывшей ханской канцелярии и вход в Зал Дивана

Визит во внутренние покои Хансарая, безусловно, следует начать с Зала Дивана (он же – Зал совета и суда). Это помещение, тронный зал повелителей Крыма, можно без преувеличения назвать «сердцем» государственной жизни Крымского ханства: в этих стенах, в собрании лидеров нации, принимались судьбоносные для Крыма решения.

Сам термин «диван» происходит от арабского слова, которое, в основе своей, обозначало сборник письменных реестров. Впоследствии значение слова расширилось и на хранилище таких документов, и на ведавшее ими учреждение, и, наконец, стало означать государственный орган. (Наименование предмета мебели тоже имеет к этому прямое отношение: диван потому и назван диваном, что сделан на манер длинных мягких топчанов, стоявших в «офисах» Османской империи). В Крыму и в Турции диваном называли совещательный орган, который являлся одновременно и верховным судом при правителе, и государственным советом.

В Крымском ханстве существовала разветвленная система юриспруденции и большинство судебных решений в стране принималось на местах. Гражданскими делами (такими как вопросы брака, имущества, наследия и т.п.) ведали религиозные суды кадиев в своих судебных округах (кадылыках), а над кадиями осуществляли надзор столичные кадиаскеры. Уголовные дела, помимо того, могли рассматриваться также и региональными диванами, которые существовали при резиденциях калга-султана и беев наиболее знатных родов. И лишь тогда, когда вопрос не удавалось разрешить на месте, либо когда тяжба велась между представителями знатного сословия, дело передавалось в ханский Диван. Кроме того, в Диване должен был утверждаться любой вынесенный местными судами смертный приговор.

Смертные приговоры были не слишком частым явлением среди на редкость законопослушного, как отмечали современники, населения Крыма, но вот лиц, желающих подать апелляции на решения местных судов, набиралось достаточно, и к вратам Хансарая стекались просители, жаждущие добиться справедливости в ханском суде. Сортировкой их прошений (какое заслуживает аудиенции у хана, какое следует передать на рассмотрение кадиаскерам, а какое вернуть обратно) занимались чиновники ханской канцелярии. Эта канцелярия располагалась на террасе с колоннадой перед самым входом в Зал Дивана. В прежние времена это была не открытая терраса, как сейчас, а помещение наподобие застекленной веранды, со шкафами и лавками внутри.

Тех, кому было позволено изложить свою жалобу перед ханом, охранники пропускали из канцелярии в зал. Вход в него украшен резным порталом, который сохранился доныне. На портале высечена арабская надпись: «Врата Дивана. Селямет Герай-хан, сын Хаджи-Селима Герай-хана, год 1156 (1743)» — память о неоднократно уже упоминавшемся восстановлении Ханского дворца Селяметом II Гераем после разрушительного пожара.

Ханский Диван собирался регулярно: как правило, еженедельно. Однако следует заметить, что проведение судебных заседаний было лишь одной из функций ханского тронного зала – причем даже не самой главной. Ведь, помимо суда, совещаний в узком кругу по текущим вопросам и приемов иностранных посланцев (в том числе и османских, с распоряжениями от султана), в этих стенах регулярно проводилось еще одно, гораздо более масштабное мероприятие: встреча («кёрюнюш») хана с представителями крымских знатных родов. Эти многолюдные ассамблеи были, по сути, главным предназначением зала – именно потому он настолько и превосходит и по площади, и по высоте, и по роскоши ту скромную палату Дивана, что существует в стамбульском дворце Топ-Капы. Такие всеобщие собрания крымской знати во дворце происходили не очень часто, обставлялись с немалой пышностью и решения на них принимались наиважнейшие: на них беи четырех знатнейших родов формально избирали новых ханов, принимали совместно с ханами решения о войне и мире, а порой случалось и так, что ханы во время таких собраний узнавали о своем низложении и отставке.

Потому в ханские времена здание тронного зала очень часто называли не Залом Дивана, а Кёрюнюшем. Помещений для подобных собраний в Хансарае было несколько: Эвлия-челеби перечисляет во дворце кёрюнюши Бахадыра Герая, Исляма Герая и Эски-Кёрюнюш (ни один из них не дошел до нашего времени), а тот зал, который можно осмотреть ныне, у Эвлии назван кёрюнюшем Сахиба Герая – по имени основателя Бахчисарайского дворца. Это был самый старый и самый главный из парадных залов ханской резиденции.

Войдя сегодня в его двери, мы окажемся в просторном помещении с хрустальной электрической люстрой и блестящим мраморным полом, на котором ясным утром затейливо переливаются цветные лучи, падающие сверху через витражи. Стены и потолок зала украшены яркими росписями, а прямо напротив входа сверкает позолоченный макет трона. Большая часть этого декора – результат реставрации 2000-х годов, выполненной в соответствии со старыми описаниями Зала Дивана. В этих описаниях упоминается и мраморный пол (снятый и вывезенный куда-то еще в 19 столетии), и «три прекрасные люстры» (видимо, венецианской или французской работы, что считалось особой роскошью в Крымском ханстве), и бассейн с фонтаном посередине (его реконструировать не стали, ибо стены здания и без того сильно повреждены излишней сыростью).

Над входом в зал изнутри нависает балкон, закрытый плотной деревянной решеткой: так называемые «хоры». Экскурсоводы обычно рассказывают, что ханы тайно подсматривали оттуда за ходом заседаний Дивана, члены которого, таким образом, никогда не знали наверняка, слушает ли их хан или нет, и потому на всякий случай не позволяли себе лишних высказываний. Поводом к возникновению этой басни, без сомнения, послужил пример зала Дивана в стамбульском дворце Топ-Капы. Там, в самом центре стены, прямо над местом, где сидел главный везирь, проделано небольшое окошко с позолоченной решеткой. С обратной стороны этого окошка расположен нижний этаж «Башни справедливости», зайдя в которую из своих личных покоев, султан мог, по желанию, либо тайно наблюдать через решетку за совещаниями придворных советников, либо, поднявшись по ступеням, осматривать свой дворец с вершины башни.

В прошлом очерке я уже подробно рассказывал о том чрезвычайно закрытом образе жизни, который, храня свое недосягаемое величие, вели турецкие султаны. Случаи, когда падишахи лично являлись на заседания своего Дивана, были настолько редки, что всякий раз бурно обсуждались в столице и были предвестниками серьезных политических перемен. Обычай, при котором правитель тайно наблюдает за совещаниями своих сановников, возник не в Стамбуле: он бытовал во многих странах и культурах задолго до возникновения Османской империи. К примеру, во дворце фатимидских халифов в Каире тоже было устроено решетчатое окошко («шуббак») в главном парадном зале: халиф, скрытый для глаз, наблюдал из него за происходящим, а везирь, сидя под этим окошком, вел заседание.

Представить, чтобы тот же обычай мог соблюдаться и в Крыму, трудно для всякого, кто знаком с государственной системой Крымского ханства. Ведь если стамбульский Диван был всего лишь советом высокопоставленных придворных служителей, каждого из которых, невзирая на чины, султан мог в любой момент казнить или заменить на посту, то кёрюнюш крымских ханов – это, своего рода, наследственная «палата лордов», где беи занимали места не по милости хана, а по праву своего знатного происхождения, и наследовали их из рода в род. Хан не был вправе ни смещать, ни казнить беев по собственному произволению. По этой-то причине беи (в отличие от османских везирей, холодевших при звуках падишахских шагов по ту сторону решетки) не боялись ханов и издавна привыкли выражать свое мнение вслух и без всякой опаски. Известен не один случай, когда предводители крымской знати открыто и совершенно безнаказанно бросали в лицо хану самые суровые слова, вплоть до угрозы свергнуть его и избрать себе другого правителя. Учитывая всё это, «хоры» в Зале Дивана правильнее считать либо помещением для присутствующих на кёрюнюше женщин (а ханские матери и старшие жёны имели право посещать такие собрания, хотя и не у всех на глазах), либо – что мне кажется более вероятным – пристройкой уже русского времени.

Центральное место в зале было зарезервировано не за везирем, как в Топ-Капы, а за самим ханом (и это еще раз подчеркивает, что ханы, в отличие от султанов, присутствовали на заседаниях лично, а не скрывались в тени потайных комнат). Впрочем, везирь (в Крыму эта должность называлась хан-агасы) был и здесь ключевым участником собрания: хан-агасы не сидел на месте, а ходил по залу и распоряжался ходом заседания.

Вплоть до середины 19 века в Зале Дивана сохранялся настоящий ханский трон. Очевидцы писали, что он обладал немалой ценностью и был покрыт оранжевым сукном с вышитым золотой нитью полумесяцем. К сожалению, никто тогда не зарисовал его, и теперь мы не имеем понятия, как именно выглядело ханское кресло – ведь на Востоке существовало немало разнообразных типов парадных сидений правителя. И когда в свое время перед нами встал вопрос, чем заменить прежний музейный «трон» (который представлял собой обычный ящик, накрытый коврами и подушками, и не имел ни малейшего отношения к истории ханства), было решено изготовить деревянный макет знаменитого Багдадского трона османских султанов – временно, до тех пор, пока не будет выяснен истинный облик тронного места крымских ханов. Рядом с троном, по словам тех же очевидцев, стояло еще несколько сидений («табуретов») поменьше, а дальше вдоль обеих стен тянулись длинные мягкие лавки – все они были обиты тем же оранжевым сукном, что и ханский трон.

Эти места занимали придворные сановники, рассаживаясь на них согласно своему рангу. По левую руку от хана сидел калга-султан – первый наследник и распорядитель левой (восточной) части страны, а по правую – нурэддин-султан, командир правого (западного) крыла Крыма. Далее на стороне нурэддина располагался ханский муфтий, а напротив него, на стороне калги, сидели кадиаскеры, имамы и кадии крымских судебных округов, после которых следовал дефтердар – главный придворный секретарь, который и вел реестр судебных решений. На заседания являлись также главный казначей, распорядитель дворцового хозяйства и прочие придворные чины. Когда в столице пребывали беи знатных родов либо высшие военачальники как, например, командир гарнзиона Ор-Капы и ханские наместники в заперекопских ногайских ордах, они тоже принимали участие в заседаниях Дивана – хотя и не были обязаны посещать их регулярно (в отличие от калги, который, правя суд в своем собственном диване в Ак-Месджиде, раз в неделю был обязан являться в Бахчисарай к хану). На входе дежурил с серебряным жезлом в руках капыджи-кяхьяси – начальник придворной стражи, который и проводил в зал посетителей, допущенных к правителю.

Сейчас уже не так просто в деталях представить, как проходила эта церемония, ибо описания ее скудны, а сам Зал Дивана существенно переменился с ханских времен. Тот вид, в котором он отреставрирован, примерно отражает состояние зала на середину 19 века; восстановить же его изначальный облик уже невозможно по той причине, что декор ханской эпохи навсегда утрачен. К примеру, росписи на стенах – это творчество русских художников позапрошлого столетия; их недавно обновили свежими красками, но выяснить, какие крымскотатарские или османские узоры были прежде на их месте, не удалось, поскольку первоначальный слой счищен практически начисто. Сильно изменилась и сама структура помещения.

Насколько можно судить, окна с цветными витражами изначально находились во всех четырех стенах (а не в одной, как сейчас) и в зале было значительно больше света. Нижний ряд окон уже в царское время переделан в двери, убран ряд лавок под ними, разобраны камины в углах помещения и фонтан посередине, и список подобных переделок можно продолжать долго. Не вызывает сомнений и то, что уже при последних ханах Зал Дивана мало походил на прежний кёрюнюш Сахиба Герая – ведь недаром Селямет II Герай оставил над его входом надпись, напоминающую о ремонте здания после разрушительного пожара.

Тем не менее, главный зал Хансарая уцелел и сохранился. И те, кто небезразличен к прошлому ханского Крыма, по-прежнему имеют возможность прийти сюда и попытаться услышать голоса людей, что когда-то раздавались под этими сводами и направляли Крым на его пути по бурным волнам истории.