Здрав буди боярин что означает

Русская геральдика. Здрав буди, боярин!

На заставке гравюра с изображением двух типов бояр: русского и византийского (беженца).

Боярин ни какой, в довольстве обитал:

Боярин ел, Боярин спал,

И ни о чем другом он ввек не помышлял,

Как только чтоб пожить, как можно по-вольнее,

Как можно по-шальнее и больше б наблажить.

Боярин знатен был, Боярин был богат,

Боярин был силен, как будто бык рогат,

И, кажется, его судьба всем наградила;

Да только лишь лишила безделки: красоты.

Хотя Боярин то считал лишь за мечты,

И все ж Фортуна заплатила

За ту безделицу прещедрою рукой,

И Барин мой, слывет своею знатью,

Красавец и умен, и честен и герой.

Во время оно с ним история случилась,

Которая ему не очень полюбилась.

Боярин приказал портрет с себя списать,

И живописец был искусен малевать,

Да только не умел ласкать

И написал, ни дать ни взять,

Как самый подлинник прекрасен;

Лишь только, говорят, он сделал вид ужасен.

В тот час, пришел от Барина дворецкому приказ

Согнать Портретчика с двора долой по шее!

За то, что грубиян: Мундиром написал кафтан,

А лацканы должны гораздо быть темнее.

Боярин сей, своих любил держаться слов,

И так тотчас другой Портретчик был готов,

Который ведал все придворные ухватки:

Боярин сидячи нимало не потел,

Вертелся, как хотел, морщины стали гладки.

Портретчик награжден, портрет поставлен в зал.

Тут в скором времени давал Боярин бал

И, множество гостей привел к портрету,

Спросил: «Работу эту

Похулить кто-нибудь возмог ли бы из вас?»

Сказали гости все в тот час,

Что живопись сию хорошею считают

И что картина та гораздо не дурна,

Да только лишь того не знают,

С кого написана она.

Как на Руси здоровались

Приветствие у наших предков всегда считалось обязательным знаком уважения к ближнему. В крестьянском быту было принято здороваться с первым встречным незнакомцем, не говоря уже о родственниках и соседях. Даже если крестьяне в ссоре, в большинстве случаев они удостаивали друг друга приветствием. Исключением была лишь откровенная вражда. Во многих губерниях поселяне соблюдали естественный и органичный обычай поздороваться и остановиться ненадолго, чтобы перекинуться друг с другом парой слов. Чаще всего это были шутки.

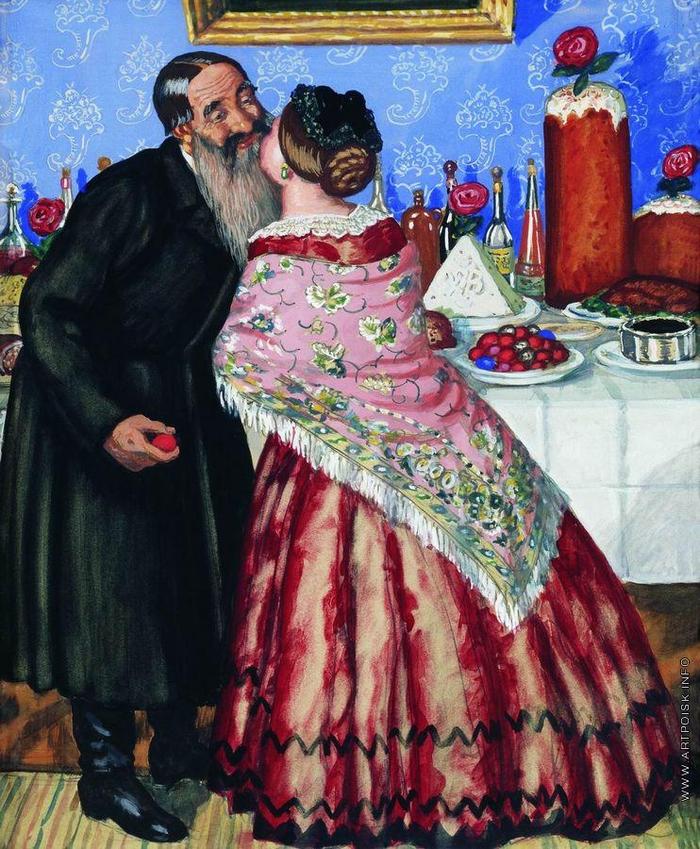

Б. Кустодиев «Христосование» 1916

Форм приветствия на Руси было несколько, но смысл у них оставался один – при встрече люди желали друг другу здоровья, мира, благополучия и христианского спасения.

Здрав буди, боярин!

Бог в помощь

Кроме того, в крестьянском быту широко использовались христианские приветствия. На возглас «Бог в помощь!» отвечали «Во славу Божию!» или «Слава Богу», на фразу «Христос посреди нас!» отзывались «Есть и будет!». А более длинное приветствие в форме законченной молитвы до сих пор в ходу в наших монастырях: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!», на что человек ответствовал «Аминь!».

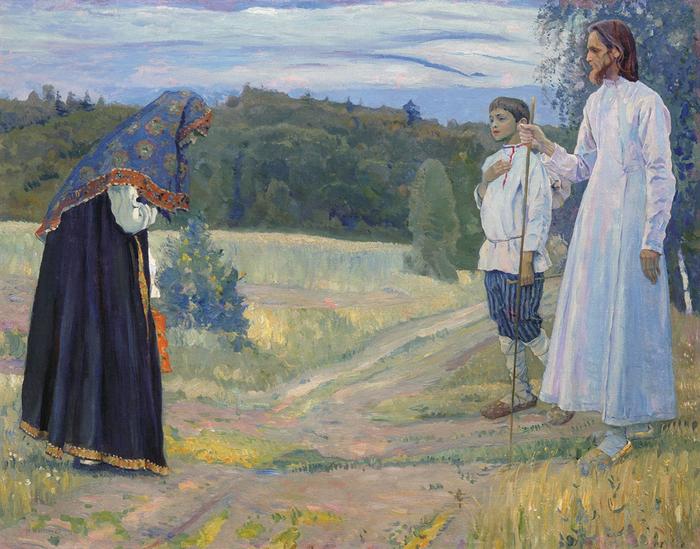

Н. Перов «Смотрины невесты» 1861

Челом бьём

Приходя в гости в чужую избу, поселяне снимали в сенях шапку и, кланяясь в пояс, громко возглашали: «Мир вашему дому!» Такое приветствие должны были услышать все, кто находился в доме, поэтому его почти выкрикивали.

Приветствия в адрес особо уважаемых людей, дворян, представителей высших сословий, священников и стариков у крестьян также сопровождались поясным поклоном. Иногда при этом касались рукой сердца и опускали её вниз. Иногда кланялись до земли, трогая её руками.

Рукопожатия и объятия

А вот объятия «сердцем к сердцу» были распространены и у крестьян. Конечно, чаще всего таким образом братались при встрече родственники после долгой разлуки, но во многих губерниях односельчане обнимались в храме перед исповедью, испрашивая друг у друга прощения.

М. Нестеров «Путник» 1921

Христосования

В течение сорока дней после светлого праздника Пасхи наши предки при встрече в обязательном порядке христосовались. Вместо повседневных приветствий и стар и млад произносил «Христос воскресе!», на что следовал ответ «Воистину воскресе!», а потом люди троекратно целовали друг друга в щёки. Обычно в первую очередь приветствие начинал младший по чину или возрасту человек, а старший произносил в вторую его часть.

Кроме того, вне зависимости от календаря, троекратные поцелуи позволяли себе при встречах родные и близкие, а также духовные лица. Обычно это сопровождалось объятиями и рукопожатиями.

Представители всех сословий при встрече со священником обычно испрашивали у него благословения, при котором было принято целовать его руку или наперсный крест. А традиция лобызать мужчинами дамские ручки при встрече пришла к нам из Европы и распространилась лишь в дворянской и мещанской среде.

«Не поздороваться при встрече даже с неприятным для тебя человеком было просто немыслимо, а поздоровавшись, нельзя не остановиться хотя бы на минуту и не обменяться несколькими, чаще всего шутливыми словами. Занятость или дорожная обстановка освобождала от развернутого диалога, разговора. Но не поговорить при благоприятных обстоятельствах считалось чем-то неловким, неприличным, обязывающим к последующему объяснению». Василий Белов «Лад»

«Здрав будь, боярин!» —

так приветствовал Шурика царь Иван Грозный, фантастическим образом оказавшийся в гостях изобретателя машины времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Несколько экзотично в наше время, согласны? Но пожелание здоровья при встрече прочно вошло в наш язык.

Повелительная форма глагола «здравствуйте» сформировалась к концу XVII века из описательных оборотов «повелеваю тебе здравствовати», «здравствуйте же многие лета». Часто письма начинали: «Здравствуй, мой свет, на много лет!»

Здороваемся мы обычно с людьми знакомыми. Приветствуем и тех, с кем вступаем в кратковременный контакт — в магазине, поликлинике, сбербанке. Но вы, наверное, замечали, что в деревне вам скажет «здравствуйте!» каждый встречный. И хотя вы этого человека не знали раньше и, скорее всего, больше никогда не увидите, на душе теплеет.

Поклонившись, мы друг другу сказали.

Что особого тем мы друг другу сказали?

Просто «здравствуйте», больше ведь мы ничего не сказали,

Отчего же на капельку солнца прибавилось в мире?

Отчего же на капельку счастья прибавилось в мире?

Отчего же на капельку радостней сделалась жизнь? —

так писал Владимир Солоухин.

Кстати, лингвисты утверждают, что только в русском языке слова приветствия связаны с пожеланием здоровья.

С XVIII века у нас стали появляться «переводы» с европейских языков — «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», но при этом всё равно сначала желали здоровья.

Привет — это тоже старинное славянское слово. От него образовалось высокое «приветствую», которое сегодня нередко можно услышать в обращении. Но звучит оно церемонно и напыщенно. А раньше его использовали чаще. Особенно поэты.

Приветствую тебя, пустынный уголок,

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,

Где льётся дней моих невидимый поток

На лоне счастья и забвенья.

Кстати, раньше слово здравствуйте употребляли не только при встрече, но и при расставании. Пожелать здоровья всегда уместно.

Прощай — и это слово наполнено глубоким смыслом: прости, сними с меня вину и отпусти свободным.

От всех вокзалов поезда уходят в дальние края.

Мы расстаёмся навсегда под белым небом января.

Прощай, и ничего не обещай, и ничего не говори,

А чтоб понять мою печаль, в пустое небо посмотри, —

поёт Лев Лещенко в одной из своих самых популярных песен.

Правда, со временем слово «прощай» стало казаться слишком категоричным, и в начале XIX века появилось более мягкое «до свидания».

Сегодня часто можно услышать: «Пока!», «Чао!», «Адью!»…

«Чао, мальчики», — приветствовала Анна Сергеевна Лёлика и Гешу в фильме «Бриллиантовая рука».

Но русские слова встречи-прощания никогда не были столь легковесными.

Давайте же, встречаясь и расставаясь, наполнять слова встречи-прощания и смыслом, и чувством. Одно такое слово может поднять настроение собеседнику.

Мы едва начинали говорить, а родители уже учили нас произносить «волшебные слова»: «здравствуйте», «спасибо», «извините»… Почему же от нас, повзрослевших, можно услышать, например, такое: «Здрасте! Извиняюсь, скока время? Скока-скока?»

В самом деле, с самыми простыми словами иногда бывает всё не так просто.

Увы, эти стандарты дурного вкуса не изжиты до сих пор. «Извиняюсь» и «пардон» — такое и сегодня можно услышать сплошь и рядом.

Впрочем, против слова «пардон» возражать не приходится. В беседе с франкоговорящим человеком оно весьма уместно. Но в разговоре двух соотечественников, не владеющих французским?! Это уж, как писал Зощенко: «Что пардон, то пардон!»

Теперь о форме «извиняюсь». Наступил на ногу, сказал «извиняюсь», то есть извинил сам себя, и снова наступил?

Если вы действительно хотите попросить прощения, то лучше сказать «извините!».

К сожалению, практически вышло из нашего языка красивое слово благодарю. Осталось большей частью в поэтической речи.

Благодарю тебя за песенность города,

И откровенного, и тайного.

Благодарю тебя, что всем было холодно,

А ты оттаяла, оттаяла… —

пел Муслим Магомаев.

В обыденной речи это слово сегодня звучит несколько напыщенно, хотя я сама его использую. «Благодарю вас! О, благодарю! Мне было так хорошо!» — этими словами герой фильма «Покровские ворота» Хоботов поблагодарил медсестру Людочку… за курс уколов.

А вот фраза «благодарю покорно!» стала восприниматься с ироническо-саркастическим подтекстом, совсем как: держи карман (шире), дожидайся, как же! дудки, дурака нашёл, жирно будет, играй назад, избавь (избавьте), не согласен, ну уж нет, слуга покорный, так я и дал, уволь (увольте), разбежался, прям сейчас и др.

Это слово произошло от более устаревшей формы — благодарствуйте, которое сегодня можно встретить в произведениях писателей XVIII века либо — что уж совсем большая редкость — в поэзии XX века.

Не бродить путями старыми,

Новых вовсе не торить…

Буду нынче говорить.

Всё, что было нам подарено,

написал Владимир Солоухин.

А ведь как красиво звучит! И вневременно.

Так что теперь самое время поговорить о времени — простите за тавтологию.

Я уверена, забывшие надеть часы знают, что правильно спросить: «Сколько времени?» или «Который час?». Эти формы абсолютно равноправны. Справедливости ради скажем, что большинство так и задаёт свой вопрос.

Трудности наступают, когда мы хотим узнать время закрытия магазина или любого другого учреждения.

В этом случае, как правило, следует вопрос: «До скольки работает?» Даже и не знаю, как написать это «до скольки?». То ли, как наречие, слитно? То ли раздельно? Но голову ломать не стоит, потому что нет такого слова в русском языке.

Правильно спросить: «До которого часа?» Языковая норма допускает и вопрос «до ско?льких?» — причём ударение в слове «скольких» всегда падает на первый слог. Оно неподвижное.

Считается возможным спросить и «во сколько закрывается магазин?». Но, например, у Анны Андреевны Ахматовой такая форма вызывала негодование.

Лидия Чуковская в «Записках об Анне Ахматовой» передаёт её слова: «Я считаю неприличным делать замечания людям, если они неверно говорят. Неприличным и пошлым. Ничего не поправляю. Всё переношу. Но вот «во сколько» вместо «в котором часу» или вместо «когда», — тут она задохнулась от гнева и дальше произнесла по складам, — я вы-нес-ти не мо-гу».

Нельзя не доверять языковому чутью гениального поэта. Наверное, и в самом деле лучше спросить: «В котором часу?» Вопрос «когда?» сейчас чаще подразумевает дату, а не часы и минуты.

Ещё один «спорный» вопрос — «кто последний?» или «кто крайний?».

Как правильно спросить? Люди то и дело поправляют друг друга — хоть в очередь не вставай!

— Вы последний? — спрашивают в очереди.

— Я не последний, — порой обижается какой-нибудь детина, — а крайний!

Также и у подводников из суеверия не бывает последнего погружения — только крайнее, и у лётчиков последнего полёта.

У сторонников вопроса «кто крайний?» есть веский аргумент — слово «последний» люди воспринимают как синоним слов «ничтожный», «плохой». Не зря же англичане после слова «the last» добавляют «but not the least» — «последний, но не худший». И тем не менее бояться слова «последний» — это такой языковой предрассудок, как «нелюбовь» к слову «садиться», которое якобы обязательно вызывает тюремные ассоциации. Вместо «садитесь» мы норовим сказать «присядьте».

Однако правильно спросить «кто последний?» — от слова «след» — то есть по следу кого вам предстоит пройти.

Да и приглашение «садитесь» гораздо вежливее, чем «присядьте». «Присядьте» — это намёк на то, чтобы приглашённый долго не засиживался.

Словечко «присаживайтесь» родом из уголовного сленга.

Следователь подследственному: «Садитесь». Подследственный-«юморист»: «Спасибо, насидеться ещё успею, лучше я присяду».

Как здоровались предки славян?

Пожелать человеку добра и здоровья, прославить его Род и Бога – первое, что делали наши предки при встрече. Сегодня об этом обычае помнят не все, перейдя на уже привычное: “Привет!” А стоит вспомнить сакральный смысл приветствия, которое использовали наши праотцы

Всем известно, что «здравствуйте» – это пожелание здоровья. Приветствия «Здрав будь», «Здоровеньки Булы» и многие другие – так же пожелание здоровья собеседнику. Это признак хорошего тона и уважения. Происхождение этих приветствий очень интересно, так как слово «здравствуй», например, не сводится просто к слову «здравие», то есть здоровье. Корень «здрав» и «здров» встречается и в древнеиндийском, и в греческом, и в авестийском языках. Первоначально слово «здравствуйте» состояло из двух частей: «Sъ-» и «*dorvo-», где первая означала «хороший», а вторая имела отношение к понятию «дерево». Оказывается, для древних славян дерево было символом крепости и благополучия. То есть такое приветствие означает, что человек желает другому крепости, выносливости и благополучия.

Гой еси, добрый молодец!

Гой – чуть ли не самое древнее русское слово, которое имеет значения, связанные с жизнью и живительной силой. «Гой» означает «жить», а «еси» — «есть». Буквально: «Ты сейчас есть и будь живым ещё!».

«Гой еси, добрый молодец» – так приветствуют всех, кому желают добра и здравия.

Интересно, что этот древний корень сохранился в слове изгой. И если «гой» — это «жить, жизнь», то «изгой» — его антоним — это человек, оторванный от жизни, лишенный её.

Фразой «Мир Вашему дому!» приветствовали всех родичей встречного и его Род. Есть мнение, что, возможно, под таким приветствием имели в виду приветствие Домовому и Чура. Домовой был не просто хранителем очага и порядка в доме, но и воплощение бога Рода. Со временем Род трансформировался в Пращура, а затем и в Домового.

Но культ пращура остался на Руси. Слышали, наверное, выражение при нахождении бесхозной вещи: «Чур, моё!». Это древний призыв к Роду засвидетельствовать находку.

Издревле славяне приветствовали уважаемого человека низким поклоном до земли. Кроме того, прикосновение к земле (поцелуй) служил обрядом получения от земли силы и благодати. Знакомым и друзьям отдавали поясной поклон, а незнакомцам – чаще всего поклон, прикладывая руку к сердцу и затем опуская ее вниз.

Так же, незнакомца могли встретить простым кивком. При этом движение должно идти не к солнцу, а к земле. Славяне приветствовали уважаемого в общине человека низким поклоном до земли, иногда даже касаясь или целуя её. Такой поклон назывался «большим обычаем».

Знакомых и друзей встречали «малым обычаем» — поясным поклоном, а незнакомцев почти без обычая: прикладывая руку к сердцу и затем опуская её вниз. Вообще любой поклон означает смирение перед собеседником. Кроме того, как человек кланяется другому, он обнажает шею, становясь беззащитным, это своего рода оказание доверия.

Пожатие запястья

К счастью, наряду с заимствованными приветствиями в нашей современной речи мы используем и исконно славянские. Так, «Слава Роду!», «Доброго времени суток», «Будьте здоровы!» – все эти слова и словосочетания передают теплоту, заботу и участие в судьбе другого человека, собеседника.

Русская геральдика. Здрав буди, боярин!

На заставке гравюра с изображением двух типов бояр: русского и византийского (беженца).

Я работаю в жанре исторических миниатюр. Честно говоря, мне самому очень нравится этот короткий исторический рассказ, обязательно несущий назидательную и воспитательную часть, читателю. Конечно, многие скажут, мол, ты чего автор присвоил себе право нас воспитывать? Тут и без тебя хватает желающих: одна теща чего стоит?

А управители государства? Уж они то воспитывали народ, кто во что горазд: иной раз отцы и дети, воспитанные при разных правителях, не могут концы связать в своем общении. На это отвечу так: противостояние отцов и детей, так же естественно, как скажем рассвет или желание выспаться. Подожди читатель, придет время и станет твое дитятко отцом, а вот ты ребенком уже никогда не станешь. Поэтому будь терпелив и мудр, не ставь себя в положении истины в последней инстанции и помни, что устами младенца, истина все таки, глаголет, как ни крути.

Миниатюра интересна тем, что автор имеет возможность провести свое собственное расследование исторического процесса или события, применительно к современному мировоззрению, здесь не требуется создание емких образов людей ( Хоть я иногда этим и грешу, ну никак не могу выбить из себя юношеский романтизм), но главное, чем меня увлекла эта стезя, так это открытостью и доступностью.

Познакомился я с жанром русской миниатюры поздно, прочитав работы романиста Валентина Пикуля. Несомненно, его романы интересны читателю и во многом он мастер, но исторические миниатюры его, просто непревзойденные. Они как этюд художника, написаны на одном дыхании и в своей совокупности создают ощущение причастности к событиям описываемых времен, и не смотря на их разобщенность в хронологической шкале, все таки следуют одна из другой. Высшим мотивом миниатюр Пикуля я считаю его бесконечную любовь к Родине. Этот человек, убежал из дома в суровые годы великой войны, ради того, что бы подняться на шаткую палубу миноносца и получить самый высокий чин на флоте – юнги. Пройдет время, и он вернется домой, метя широченными клешами пыль улиц родного города и позванивая завесом медалей на голландке, с трепещущим на ветру гюйзом. Я с удовольствием читаю его морские романы, но все таки считаю его непревзойденным мастером миниатюры, хотя до обидного мало их у него написано.

Миниатюра дает почву для умозаключений и продолжения поиска того, что автор сознательно не договорил, оставляя читателя, НАМЕРЕННО, возмущенным.

— А дальше? – возопит, мой друг читатель и будет прав. Раз взялся автор за тему, то изволь пересказать весь курс академической официальной истории. И читателю все равно, сколько пришлось перелопатить литературы и в каких архивах начихаться пыли веков. Вынь, да положь!

Вот в этом и есть весь русский человек, живущий на пике своих эмоций, экстремал во всем. Я конечно народ в котором мне пришлось родиться не выбирал, но если мне была бы предложена еще раз возможность родиться и выбрать место жительства и свой народ, я бы не колеблясь попросил оставить меня в России, среди огромного количества народов, которые населяют ее святую землю. И мне все равно: казанский я татарин или оленевод Чукотки! Все эти народы и есть русские.

Французский посланник, на балу, попросил императора Александра объяснить: кто такие русские?

Царь показал на одного и сказал, что это поляк. Указал на пышного вельможу и пояснил, что это малоросс. Приветливо помахал рукой генералу-чеченцу, улыбнулся княгине-ханше из древнего татарского рода Юсуповых….

— Позвольте, Императорское Ваше Величество. Но, где же, русские?

— А все вместе они и есть русские! – ответил царь и задумался.

История нашего народа, бессовестно переврана во времена первых Романовых и не соответствует истинному положению дел. Да и вообще история мира совсем иная и не такая длинная, как черт ее нам малюет. Читавшие мои миниатюры, знают о чем я сейчас сказал и также знают имя заказчика, который и сфальсифицировал историю мира.

Понимая, что мне одному не справиться со многими историческими поисками, я принял решение (исходя из 34 летней службы в органах правопорядка) воспользоваться практикой и опытом своих приятелей криминалистов, таких же отставных сыщиков, коротающих свой век по пенсионным закоулкам всего мира. Как и ожидалось, призыв в интернете нашел отклик и мои бывшие сослуживцы, рассеянные по всему миру, специалисты в различных областях криминалистики, с радостью согласились поучаствовать в серии розысков. Мало тог, на меня посыпался вал информации и предложений рассмотреть ту или иную тему. Короче, молодость вернулась! Все стало на свои места: бывшие прокуроры начали подгонять следствие, рыскачи-сыщики опираясь на старческие палки и костыли вышли на оперативный простор, криминалисты-исследовали, вымыли для анализов материалов следствия, лабораторные колбы, заготовленные впрок ими для иных анализов, а грозный спецназ опустился на колено – зашнуровать берцы. Над всеми нами навис грозный образ судейской коллегии и суда присяжных. Это пожалуй единственный случай, когда мы добровольно согласны идти на суд, потому, что он будет самым справедливым в мире. Это твой суд, читатель!

Впрочем, хватит кормить тебя побасенками, пора и к самой басне переходить.

В этой миниатюре, мы поговорим с тобой о странном головном уборе имевшим место на Руси и в некоторых славянских странах. Речь пойдет о горлатной боярской шапке, высоченному сооружению на голове боярина.

Согласись, что в узких и низких переходах боярских и царских теремов, она явно составляла неудобство, а образ гордого боярина, никак не вписывается в склонявшего свою выю, почти до пола, гражданина, пытающегося пролезть в узкие и низкие двери царских покоев. Да и удержать ее на голове: ой как сложно. Кстати на гравюрах и рисунках ранее 15 века никаких горлантых шапок нет.

Или с боярами, что то не то, или в истории очередной конфуз.

Начиная исследование этой темы, я даже и представить себе не мог, куда это следствие заведет автора, но тем не менее, веря на слово официальным историкам и многочисленным фильмам, где изображены бояре сидящие в горлатых шапках в государевых палатах, я начал исследование образа этого вельможи, принимая за истину созданное у меня ранее впечатление. Понимая, что услуги Интерпола, не потребуются, я решил ограничиться документами Кремля.

Надо сказать, что мой однокашник, был комендантом этого уникального комплекса и благодаря ему, я многое о нем знаю такого, что читатель и не догадывается. Например то, что он построен точно так, как был построен первый Ёросалем и описание в Ветхом Завете (книги Ездры и Иеремии) это полностью подтверждают, вплоть до названий башен и внутренних сооружений.

Открой Библию и положи перед собой план Кремля, читатель. Ты узнаешь, что Иеремия (один из строителей Ёросалема) гулял именно по Московскому Кремлю. А если ты откроешь доканоническую Острожскую библию, то узнаешь, что Ёросалим описанный там, не восстанавливался на старом месте, а «создаша и созидаша» совсем в иных краях.

Узнал я и то, что Кремль не оборонительное сооружение, хоть и эти функции ему предусмотрены. Это, господа монастырь (точнее монастыри, мужской и женский) где игуменами были царь и царица. Причем царь земли Русской был не только помазанником божьим, но и пресвитером дворцовой церкви – главной церкви государства. Узнал и то, что пресвитер и патриарх по сути одно и тоже лицо и лишь во времена Романовых первосвященник станет отдельным от царской власти, тем не менее подчиняясь царю, как главе церкви. Русский царь имел две власти: духовную, будучи первосвященником и светскую, будучи Великим Князем. Вот их совокупность и дала Руси двуглавого орла, в качестве герба и титул царя ее правителю. Собственно на Руси всегда было две власти: власть священнослужителей, опекающих паству и власть военная – княжеская. Первая делилась на две категории: белое и черное духовенство, но в 11 веке появляется еще одна духовно-светская власть. Это бояре!

Известно, что царь был владельцем всех русских земель. До Романовых, Русь не ведала крепостного права. Это при них произойдет закабаление ратаев, которых теперь крестьянами именуют, хотя в Руси, крестьянин это чин равный европейскому герцогу.

Все земли царя делились на вотчинные (передавались по наследству, но могли быть отобраны у опального боярина), монастырские ( вечно принадлежавшие монастырям, отобранные в 17 веке Романовыми в казну), земские ( принадлежащие самоуправлению общины, но могущие быть отобраны если не будет платиться пошлина и налог, так называемая долгосрочная аренда), княжеские ( данные на кормление, но не наследственные, а требующие отдельного указа на каждое поколение (наследственного права на вступление, как в современном мире) войсковые (земли казачьих войск) государевы (лично царские земли) и коренные ( земли на которых проживали малые народности, присоединенные в результате аннексии территорий Русью).

Прошу читателя, обратить внимание, что все земли были жалованы, не передавались по наследству и требовали постоянных подтверждений от новых самодержцев. Так например, при вступлении на трон, новый царь подтверждал все дарованное его предками, кроме земель боярских вотчин.

Как же так? Почему владетельные князья, родственники самого царя вынуждены были просить государя о продлении своих прав, а бояре, которые как утверждают современные историки, произошли из ближних ратников, владели землями наравне с самим государем?

Пора разобраться, что это за люди, которым на Руси была такая привилегия!

Боярин (ж.р. боярыня, мн.ч. бояре) — в узком смысле высший слой феодального общества в X — XVII веках в Болгарии, Древнерусском государстве, Галицко-Волынском государстве, Великом княжестве Московском, Великом Княжестве Литовском, Сербии,Хорватии, Словении, Молдавском княжестве, Валахии, сXIX века в Румынии.

Бояре возникли при разложении родового строя, однако, в киевский период (IX—XII века) сначала в зоне полюдья, а с устроением княгиней Ольгой системы погостов — и на русском Севере. Воинская служба не являлась условием землевладения, Проще говоря, бояре не обязаны были быть воинами, хотя это не запрещалось. С другой стороны, задачи сбора полюдья, обеспечения экспорта его результатов, управления княжеским хозяйством и командования киевским войском, способным решать свои задачи вне зависимости от участия периферийных сил, требовали наличия мощного административного аппарата, и под боярами в киевский период понимались ближайшие сподвижники князя, старшая дружина. Вполне уместно ее воспринимать, как наместников царя-князя.

Давайте разберемся, кто был главным в племенном устройстве. Да конечно старейшина, обладавший и правом духовного наследия и управления. По сей день, у староверов старейшина отвечает не только за управление общиной, но и за духовное воспитания, являясь по сути дела превитером, патриархом своего народа. Не кажется ли тебе, читатель, что есть большое сходство с царскими обязанностями, только менее значительные.

Ученый Пресняков А. Е.связывал возникновение боярства с переходом к назначению сотников (или «старцев градских») князем к началу XI века и указывал на первое проявление самостоятельной позиции боярства в предложении Борису Владимировичу изгнать из Киева его брата Святополка и захватить престол (во время похода на печенегов в 1015 году). Старшая дружина стала самой влиятельной составляющей веча. Таким образом, бояре киевского периода служили князю не в качестве землевладельцев с количеством воинов в зависимости от размера земельного владения (хотя могли иметь земельные владения, источником которых, являлось в том числе и княжеское дарение), а лично в качестве дружинников, и имели право влиять на княжеский порядок наследования.

Интересно, девки пляшут! Дружинники, пусть и близкие, но влиявшие на порядок наследования: да такого нигде нет во всем мире! Ни у пэров, ни у лордов, таких прав нет!

А между тем, именно бояре, призвали на Русь Рюрика, посадили на трон Романова, именно по их приговору велись все дела, до-петровских времен.

А все ли дела велись и ими приговаривались? Оказывается, нет! Есть свидетельства, бояр приглашали на заседание боярской думы аж на третий или четвертый раз. А на первых были обычные спецы того времени: розмыслы (инженеры), стряпчие, стрелецкие головы и прочий народ. Царь явно не воспринимал бояр как специалистов в фортификации или княжеском правлении. Но удивительно, окончательное одобрение выносили именно они. Мало того, царь и его бояре служили в церкви имея право на все таинства, разрешенные священникам.

Вот и разгадка этой тайны: бояре это старейшины племен вятичей, русичей, древлян, кривичей, берендеев, бродников и прочих славян, которые населяли Русь до прихода на Великое княжение Рюриков. И надзирали бояре в Думе, за соответствием принятых решений древним правилам славян, их вере и жизненному укладу. Это некий конституционный суд, где судьями были цари народов, объединенных в Русское государство. И были эти люди в первую очередь священниками, следившими не только за народом, но и за клиром. Кроме монастырских земель имевших свой устав. Что такое монастыри Руси, можно прочитать в моей миниатюре «Отставной козы барабанщик» Это позже, во времена становления церковной иерархии, появятся князья церкви.

Бояре владели наследственными уделами земли — вотчинами, в которых обладали абсолютной властью, однако, главным источником феодальных повинностей ратаев в пользу бояр была долговая зависимость, к тому же существенно ограниченная Владимиром Мономахом в начале XII века.

После усиления власти великих князей начиная со второй половины XIV века, стало усиливаться сословие служилых феодалов — дворян. Малоземельные князья также стали именоваться боярами. Возникли так называемые путные бояре, которые занимали отдельные хозяйственные должности при княжеском дворе, отдававшимися им в кормление (например, конюший, сокольничий, чашничий, постельничий,окольничий, оружничий и др.). В XIV—XV веках с появлением централизованного государства имущественные и политические права бояр существенно ограничивались; так, к концу XV века было отменено право отъезда вассалов от сюзерена.

Горлатная шапка бояр, хоть и древняя, но не древнее самого боярства и появляется она в русской истории только в 15 веке.

Горлатная шапка— это старинный головной убор, распространенный на Руси в XV-XVII веках. Такие меховые шапки могли носить исключительно представители боярского сословия (позже, в связи с объединением бояр и князей ее носили и последние). Для изготовления подобных предметов гардероба использовался особый мех, собранный с области горла у куниц, соболей или лисиц. Этот горлатный мех и дал название шапке. Головной убор имел вид цилиндра с широким верхом и более узким основанием. Макушка мехового цилиндра обшивалась дорогой тканью — парчой или бархатом. Наряду с горлатными шапками упоминаются также черевьи, т. е. сделанные из меха, снятого с живота зверя.

Столбунец — в Древней Руси женский головной убор боярыни в виде цилиндра из меха соболя или атласа, бархата, шелка с дорогой меховой опушкой. Шапка столбунец была высокой и напоминала мужскую горлатную шапку, но суживалась кверху и имела дополнительную меховую опушку на затылке.

А вот и первая неожиданность: русский летописец утверждает, что, шапку обычно не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки, в то время, как на голове находился иной головной убор. Царь и бояре, были единственными людьми в храме, которые не снимали шапки.

Вот те раз! Опять необъяснимая привилегия!

К концу XVII века многие знатные боярские роды вымерли, другие экономически ослабли, большое значение приобрели не титулованные бояре и дворянство. Поэтому в XVII веке стирались различия между боярами и дворянами, в частности, между наследственным (вотчинным) и поместным землевладением, формально отменённое в 1714 году. Отмена в 1682 году местничества окончательно подорвала влияние бояр. Звание боярин формально не было отменено Петром I, с начала XVIII века зафиксировано 4 случая пожалования этого звания П. М. Апраксину, Ю. Ф. Шаховскому, П. И. Бутурлину. Последним русским боярином был С. П. Нелединский-Мелецкий, пожалованный в 1725 году Екатериной I. Последним долгожителем, обладавшим боярским званием, был И. Ю. Трубецкой, который умер 27 января 1750 года.

И снова удивление: что это за пожалованный титул, коль он по наследству не передавался, а только имел место быть у пожалованного в него?

В том то и дело, что передавался и от того и спорили бояре о праве сидения в думе выше другого, опираясь на древность рода. Но так было только до 15 века. К этому времени наследники старейшин славянских племен либо вымерли, либо утратили право на боярство из-за гордыни своей и опалы. И вот в 15 веке появляется новый тип бояр, в горлантных шапках, которые и существуют до 18 века, но уже не в наследственном титуле, а в должностном сане.

Сулла Каражиоглу! Я надеюсь, что ты читаешь эти строки, потому, что сейчас я буду знакомить читателя с тобой.

Сулла Каражиоглу, комиссар отдела по расследованию убийств муниципалитета Стамбула. Полиция Турции, подчиненная Главному управлению безопасности Турции, располагает в своей структуре центральным аппаратом, представительствами на местах и за рубежом. Для выполнения некоторых функций также созданы региональные подразделения. В зону ответственности турецкой полиции входит территория в пределах границы муниципалитета, за его пределами действует жандармерия.

Сулла один из ведущих специалистов в области полицейского сыска, известный не только в Турции. Этот человек увлечен историей и очень переживает, что братские страны Турция и Россия, в Романовские времена, послушали уговоры Запада и начали воевать между собой. Турок Сулла считает себя потомком янычар, которые по его убеждению и современным исследованиям ни кто иные, как самые обычные казаки, которых и привел на берега Босфора Осман Атаман, дав название Великой Порте – Османия Атамания. А еще он не видит различия между учениями Ислама и Древнего Православия.

Сейчас Сулла на пенсии и консультирует полицию Турции, а так же преподает в учебном заведении, которое выпускает сыскарей-волкодавов. Нужно ли говорить, что Каражиоглу член нашей виртуальной оперативно-следственной группы ОСГ и помог мне во многих написаниях иных миниатюр. Это старый и опытный сыщик, турецкий Мэгрэ и инспектор Лосев.

Теперь тебе понятно, читатель, кто унюхал боярскую шапку и пошел по следу ее носителей?

Рахмат тебе, господин Сулла Каражиоглу.

Византийская империя прекратила существование после падения Констанинополя (1453) и предки моего друга Суллы, воцарились на побережье Босфора. Это самое главное и знаковое событие того времени. Пал Второй Рим. А Третий поднялся на Руси.

Константинополь, Стамбул, Рим, Троя, Ёросалем, Византий это все названия одного и того же города, где и произошли в 12 веке библейские события: распятие и воскрешение Христа. Предки современных турков мстили за своего пророка Ису, который занимает в Исламе одно из самых важных мест. Если читатель сравнит русскую духовную книгу Палию (и вторую Кормчую), которые до 16 века заменяли на Руси Библию, то узнает, что нет разницы между ними и Кораном, а надписи на иерихонской шапке-шлеме русского царя, содержат изречения Корана-Палии-Кормчей. А еще он узнает, что ортодоксия переводится как правоверие, а не православие и древние христиане такие же правоверные люди, как и мусульмане, про что свидетельствуют многочисленные фирманы русским церквям, стоящим и ныне в Стамбуле. А вот папских и лютеранских там нет.

Я уже говорил в иных работах, что борьба Христа и Антихриста, не что иное, как борьба двух византийских династий: Комнинов и Ангелов Сатан.

Первые, это родственники Исуса ( я намеренно пишу это имя по староверческой и исламской традиции), мать, которого, Мария Богородица, была русской княжной, а не иудейской девушкой из царского рода Давидова. После распятия в 1182 году, императора Византии Андроника ( Исуса), его родственники бежали на Русь и основали там могучее государство, уничтожив Хазарию.

Русь сразу и безоговорочно приняла учение Христа, которое никак не противоречило единобожию существовавшему на Руси всегда. Все сказки про язычество придуманы Ватиканом. Пантеон богов Древней Руси полностью соответствует современному Христианству.

Вторые, это родственники Ангела Сатаны, человека давшего миру династию Ангелов и распявшего Христа в Византии на горе Бейкос, над проливом Иорданом (он позже станет Босфором, во времена победы предков моего турецкого приятеля над Византией). Ангел Исаак Сатана не царских кровей, а бунтарь из ближнего окружения, создавший вокруг себя группу единомышленников. К власти его приведут латиняне. Они же приведут его и второй раз, после свержения и бегства. Родом Сатана из Хазарии, где верхушка власти исповедывала иудаизм, здесь и зародившийся.

Скажи читатель, имя его тебе ничего не говорит?

Однако Ангелы Сатаны не долго правили во Втором Риме и они бежали в свои исконные вотчины, в Хазарию, где и создали иудаизм, который пытались насадить в качестве официальной веры в Византии.

Русь разгромила Хазарию и ее народ частью бежал в Европу, частью ассимилировался со славянами, звавшими хазар рабичичами.

Другая часть их бежала в Европу, где они создали банковский процент и симбиоз христианства с иудаизмом – католицизм.

Противостояние финансовых воротил и их папизма, лютеранства, англиканства с Русью, есть не что иное, как отголосок библейских событий. Войны Европы и англосаксов это войны Ангелов с Комнинами за мировое господство и восстановление всемирной империи.

Следует отметить, что Первый Рим был основан людьми в Египте и его цари считались потомками богов, сами полубоги. Такое явление наблюдается и у византийских правителей и у русских царей, считавших себя их потомками. Просто династия мигрировала из Египта в Византию, а затем на Русь.

Первые упоминания о боярах в горлантных шапках относятся именно к второй половине 15 века, когда на Русь пришли родичи Исуса, вынужденные бежать из Византии. Вот они то и займут место, прежних бояр и привезут на Русь новый знак отличия.

Сулла получил задание установить, кто и при каких обстоятельствах носил (и носил ли) горлантные шапки в Византии. И надо сказать, старый опер борозды не испортил.

Привожу выдержку из его письма в русском переводе:

«Мне удалось проникнуть на территорию Колизея в Стамбуле. Не буду описывать, как мне это удалось, ибо там сейчас медресе-гимназия и доступ в Колизей закрыт, но то, что я придумал, напомнило мне мою молодость в сыске. Адреналин зашкаливал.

Я нашел там старые фрески и высылаю тебе их фото. Как видишь, на них изображены ваши «русские бояре» в тех шапках, ради которых я и стал на старости лет авантюристом.

Ай да Сулла, ай да татарва не крещенная! Братец ты мой дорогой! Человечище неравнодушный! Да хранит тебя Аллах и пророк Иса просит у него заступничества за твои добрые дела! А еще спаси тебя Христос и мой славянский Бог. Похоже, что мы с тобой веруем в одного и того же Создателя. А вот иудаизм и разновидности его, поселившиеся в Христианстве, явно верят в другого.

Староверы не ведают Ветхого Завета, считая его главным персонажем Бога зла, уделяющего большое внимание телесным, а не душевным проблемам.

Итак, предъявляю обвинение:

Романовы, организовав государственный перевором во времена Великой Смуты, полностью извратили историю великого народа, его культуру и духовное наследие, уничтожив реформой патриарха Никона, истинное учение Христа и людей, которые его хранили – византийских и русских бояр. Это во времена Петра, был создан образ глупых и психически ненормальных бояр, цепляющихся за древние традиции и желающих вести жизнь государства в рамках законов древнего правоверия. Именно во времена первых Романовых и началось уничтожение боярских родов, а титул стал расхожим, означая обычных дворян, которые и были дружиной князя, то есть воинским сословием. Указ о службе боярских недорослей, времен Петра, окончательно прервал правление наследственных жрецов и хранителей древней религии, которые лишь утверждали то, что принимал царь, проверяя новшество на соответствие древним законам.

Я правильно определил боярскую Думу – это современный конституционный суд или позднейший петровский Синод вместе с Сенатом. Нечто подобное есть и ныне. Это папский конклав кардиналов. Правда это лишь блеклое подобие величия русского царя, но папа скопировал полностью устройство правления своего русского сюзерена и воспользовался им во времена Великой Смуты.

Осталось выяснить, сколько же бояр, существовало на Руси, и как менялась их численность в разные годы?

До падения Византии и правления Ивана Третьего Великого их было всего 5 человек. Именно в его правление, количество бояр увеличивается, в связи с бегством их из Византии. Вот тогда то и появляются у русских бояр фамилии с греческими и византийскими корнями.

Иван III от 5 до 21

Иван Грозный до 48

Фёдор I Иоаннович до 25

(Заметили снижение количества бояр? Все просто, началась Смута и эти роды просто вырезали)

Борис Годунов до 26

Лжедмитрий I до 41

(снова возрастание, за счет ново пожалованных бояр)

Василий Шуйский до 36

Семибоярщина до 30

Михаил Фёдорович до 28

Алексей Михайлович до 33

Фёдор III Алексеевич до 47 в 1676 году

(раздача боярства лояльным Романовым родам)

Пётр I до 70 в 1686 году

(превращение боярства в служилый титул)

Потом наступило введение Табели о чинах и рангах, где место боярам не нашлось, а их титул начал обозначать вообще древний род, постепенно превратившись в привычного барина.

Однако рассказ не был бы полным, если я опять же не вернусь к письму турецкого сыщика.

«Не знаю правда ли, но старые люди говорят, что в шапках этих носился инструмент для письма и для совершения жертвоприношения и сами они не что иное как тубус для его хранения, имевший крышку сверху. Я еще помню таких писцов, сидевших на базаре в Галате, и убиравших свои принадлежности в такие шапки которые или в руках несли или на головы одевали. Существовало как бы две камеры в этой шапке, нижняя для головы и верхняя для хранения инструмента. Наверно, нашу с тобой шапку, одевали только в присутственных местах, как знак особой торжественности, а так ее просто носили в руках, как мы носим ныне дипломаты, только на сгибе левой руки. Это символ власти, как у вашего царя. Только у того держава и скипетр, а у бояр шапка и посох с гранатом на нем (знак священника Византии)».

Прав оказался дотошный турок.

Русские боярские шапки были ещё и элементом интерьера. Боярские шапки делали из меха чернобурки или куницы. Шапку надевали на специальную деревянную болванку-бюст, расписанную, как портрет хозяина дома и владельца шапки. На самой болванке был описан весь род боярина, до самых ранних времен и все его титулы и владения. Таким образом, шапка становилась престижным элементом интерьера боярского дома и дала начало русскому и европейскому гербу, который венчает точно такая болванка (шлем), только в рыцарских латах (дань европейским веяниям) с короной достоинства ( граф, видам, герцог, князь и прочее).

Опального боярина и казнили по своему в гражданской казни. Если над головой дворянина, лишенного этого достоинства, ломалась шпага, то боярскую шапку просто сжигали, что дало начало русской пословице:»На воре и шапка горит». Вот только вором на Руси звали государевых преступников, опальных бояр и дворян, а простой народ татем был.

Вот так, читатель работают отставные полицейские ищейки. Что и говорить, отлично умеют работать, не скованные инструкциями и иными «не пущаниями». Творчески работают, чуя заинтересованность читателя и желая удовлетворить свое собственное любопытство.

Кстати Сулла подсказал мне еще одну особенность одежды византийца. Он просмотрел множество гравюр прошлого и сравнив с фресками Колизея в Стамбуле, увидел одну особенность: у византийца стоячий воротник, а у русского отложной.

Так что, здрав буди, боярин! Не устоял ты против виртуальной ОСГ, чему автор несказанно рад, заканчивая миниатюру стихами:

Боярин ни какой, в довольстве обитал:

Боярин ел, Боярин спал,

И ни о чем другом он ввек не помышлял,

Как только чтоб пожить, как можно по-вольнее,

Как можно по-шальнее и больше б наблажить.

Боярин знатен был, Боярин был богат,

Боярин был силен, как будто бык рогат,

И, кажется, его судьба всем наградила;

Да только лишь лишила безделки: красоты.

Хотя Боярин то считал лишь за мечты,

И все ж Фортуна заплатила

За ту безделицу прещедрою рукой,

И Барин мой, слывет своею знатью,

Красавец и умен, и честен и герой.

Во время оно с ним история случилась,

Которая ему не очень полюбилась.

Боярин приказал портрет с себя списать,

И живописец был искусен малевать,

Да только не умел ласкать

И написал, ни дать ни взять,

Как самый подлинник прекрасен;

Лишь только, говорят, он сделал вид ужасен.

В тот час, пришел от Барина дворецкому приказ

Согнать Портретчика с двора долой по шее!

За то, что грубиян: Мундиром написал кафтан,

А лацканы должны гораздо быть темнее.

Боярин сей, своих любил держаться слов,

И так тотчас другой Портретчик был готов,

Который ведал все придворные ухватки:

Боярин сидячи нимало не потел,

Вертелся, как хотел, морщины стали гладки.

Портретчик награжден, портрет поставлен в зал.

Тут в скором времени давал Боярин бал

И, множество гостей привел к портрету,

Спросил: «Работу эту

Похулить кто-нибудь возмог ли бы из вас?»

Сказали гости все в тот час,

Что живопись сию хорошею считают

И что картина та гораздо не дурна,

Да только лишь того не знают,

С кого написана она.