Зеленая волна светофоры что это

«Зеленая волна» — решит ли это проблему пробок?

А вы знаете, как поймать «зеленую волну» на городских дорогах?

В ЦОДД разработали автоматическую систему «Зеленая волна», которая обеспечивает непрерывное движение машин от светофора к светофору.

Принцип работы заключается в том, что включение зеленых сигналов происходит к моменту подхода потока транспортных средств.

«„Зеленая волна“ — это автоматическая система светофорного регулирования, которая подразумевает настройку последовательно расположенных светофоров таким образом, что при проезде транспортного средства время ожидания зеленого сигнала минимально.

Таким образом, повышается скорость движения транспорта и сокращается количество остановок перед светофором» — говорит представитель ГКУ ЦОДД правительства Москвы Екатерина Юнова.

Но как ее «поймать»?

Система рассчитана на движение в городе со средней скоростью 40-50 км/час. Такая скорость в теории может гарантировать водителю безостановочный проезд всей магистрали от перекрестка до перекрестка благодаря согласованному переключению сигналов светофоров.

«„Зеленая волна“ срабатывает при движении транспортных средств на определенной скорости, которая обычно является рекомендованной на данном участке дороги. Зеленый сигнал последовательно установленных светофоров автоматически настроен с определенным сдвигом, который рассчитывается исходя из скорости движения транспорта и расстояния между светофорами. Именно поэтому, чтобы попасть под „волну“, нужно соблюдать скоростной режим», — отмечает Юнова.

Желаем Всем поймать свою «Зеленую волну» 😀

Зелёная волна

Движение на городских магистралях, сопряжено с частой остановкой на перекрестках, где работа светофоров не координируется.

Такая смена чередующихся разгонов и торможений не только утомляет водителя, но и увеличивает расход топлива, повышает износ автомобиля.

Чтобы исключить такую неравномерность движения была придумана «зелёная волна».

Зелёная волна Согласованное переключение сигналов светофоров на смежных перекрёстках так, чтобы водитель, подъезжая к очередному перекрёстку, видел перед собой зелёный сигнал светофора.

Ещё до Великой Отечественной войны в СССР проводились опыты по использованию «зелёной войны» на одной из московских улиц, но планомерное внедрение её началось только в 1955 году, когда в режиме «зелёной волны» заработали пять перекрестков на Садовом кольце.

Такой метод управления светофорами широко используется во многих странах. Опыт применения «зелёной волны» показал, что её использование на магистралях более чем на 30 % повышает среднюю скорость движения, примерно настолько же снижаются задержки транспортных средств у перекрёстков и на 20 % уменьшается количество наездов на пешеходов.

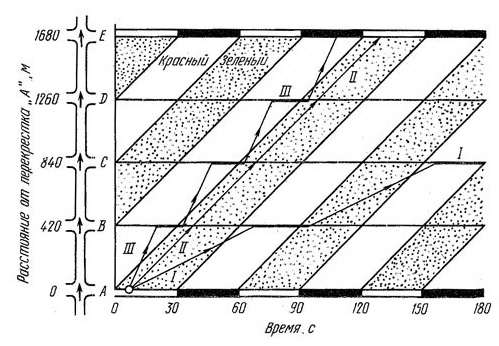

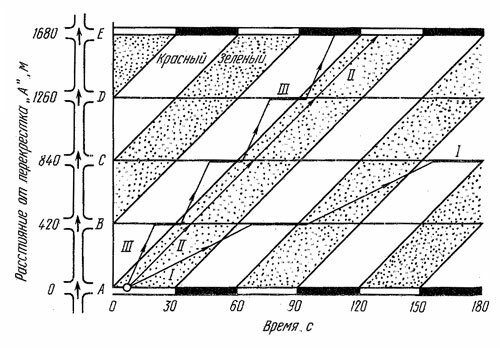

V = 1680/120 = 14 м/с = 50 км/ч.

|

| Рис. 1 |

|---|

| План улицы с перекрёстками, настроенными на «зелёную волну» и диаграмма «путь—время» для трёх автомобилей (для упрощения не показано время жёлтого сигнала). |

Представим, что от перекрёстка A движутся одновременно три автомобиля. Первый – со скоростью ниже расчётной, второй точно выдерживает расчётную скорость 50 км/ч, а третий – движется быстрее. Путь движения каждого из автомобилей показан на графике в виде линий с соответствующими индексами. Автомобиль I у которого скорость ниже расчётной, подойдет к перекрёстку B с опозданием, когда уже будет включён красный сигнал. Ему придётся остановиться и ждать появления разрешающего сигнала. Автомобиль II проходит перекрёсток B без остановки, попадая на зелёный сигнал, а автомобиль III прибудет к перекрёстку слишком рано до включения на нем зелёного сигнала и ему придется остановиться. Таким образцом, «зелёная волна» предъявляет жёсткие требования к выбору скорости движения.

Техническая реализация «зелёной волны» не представляет больших трудностей. Отечественная промышленность уже давно выпускает специальные системы, обеспечивающие координацию светофоров по принципу «зелёной волны». В этих системах имеются указатели величины расчётной скорости, гарантирующей безостановочный проезд всех перекрёстков.

Несмотря на применение указателей, выдерживание постоянной скорости для водителя является трудной задачей. Водитель, видя зелёный сигнал светофора, не знает, сколько ещё времени остается до смены сигналов, и поэтому затрудняется в правильном выборе скорости. Предлагается два основных пути решения данной проблемы:

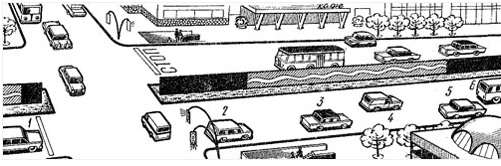

В первом варианте, светящиеся участки должны перемещаться вдоль магистрали со скоростью, равной скорости «зелёной волны». Водителю достаточно выдерживать такую скорость, чтобы он находился в зеленой зоне. Принцип действия такой системы показан на рис. 2.

Во втором варианте, автомобиль получает информацию не только о том, как скоро сменится сигнал, но и о расстоянии до ближайшего светофора и рекомендуемой скорости. Сегодня сразу несколько автомобильных консорциумов разрабатывают технологию обмена данными, которую могли бы поддерживать все транспортные средства, светофоры и другие дорожные объекты.

Например, подобную систему под названием «Travolution» тестирует компания «Audi» (см. видео ниже).

Для тестов используются 15 автомобилей и 25 светофоров, каждый из которых оборудован беспроводным модемом для свободного обмена информацией о своём состоянии. Автомобиль сообщает светофору и окружающим автомобилям свою скорость и координаты, а светофор транслирует информацию о том, через какое время он собирается сменить сигнал. Если автомобиль остановился на красный свет, то дисплей покажет, через какое время загорится зелёный.

Используя данную систему, машина по результатам тестов экономит в среднем 20 мл топлива на каждом светофоре, что в масштабах страны превращается в цистерны сэкономленного горючего ежеминутно. Кроме того, «Travolution» позволяет бронировать места на заправках и парковке.

«Audi Travolution» одна из многих систем обмена дорожной информацией, над которыми работают крупные автомобильные компании:

Читайте также

Двухтактный двигатель как альтернатива четырёхтактному, его преимущества и недостатки.

Не стоять на светофорах — реально: как будет работать «Зеленая волна»

Каждый житель большого города мечтает как можно быстрее попасть домой после работы, но в час пик это сделать довольно сложно из-за постоянных пробок. Реально ли автомобилю проехать все светофоры без остановок? В некоторых городах россияне уже успели ощутить на себе эффект нововведений.

Принцип работы новой системы

Центр организации дорожного движения создал систему «Зеленая волна», которая позволяет автомобилям непрерывно проезжать все светофоры, избегая длительного ожидания зеленого света.

Технология работает благодаря специальным датчикам, которые регулируют режим светофоров во время приближения автомобиля.

Основой системы является искусственный интеллект, который собирает данные с автомобилей на конкретном участке движения.

Специалисты утверждают, что благодаря этой технологии можно будет сократить пробки на 20%.

Затем анализирует местонахождение, скорость движения автомобилей и соотносит данные с сигналами светофоров, после чего на специальное приложение v2x (Vehicle-to-Everything) водителю приходят рекомендации по скорости движения ТС.

Эксперимент по сокращению пробок в городе

В Москве, Волгограде и Ярославле водители протестировали новую систему, которая позволяет проезжать по улицам с минимальным количеством остановок на светофорах. Эксперимент проводили разработчики НП «ГЛОНАСС» после предварительных расчетов. Согласно прогнозам специалистов, пробки должны уменьшиться примерно в 2 раза в утренние часы, а вечером сократятся на треть.

Департамент транспорта провел комплекс подготовительных работ: несколько месяцев сотрудники собирали данные с помощью квадрокоптеров, а также замеряли интенсивность потока автомобилей на дорогах. Эти параметры помогли провести расчеты работы светофорных фаз на ближайших перекрестках. Для перестраховки также дежурили патрульные, которые помогали регулировать движение.

Так, в Ярославле на Московском проспекте образовались огромные пробки во время проведения эксперимента. Екатерина Галеева (и.о. директора департамента транспорта Ярославской области) объяснила это аварией на дороге, которая сильно затруднили движение. По ее словам, проспект уже давно пора модернизировать, поэтому даже три «зеленых волны» вряд ли существенно спасут ситуацию.

На Щелковском шоссе в Москве светофоры на основных магистралях перевели в ручной режим управления, что позволило адаптировать их под скорость потока автомобилей в реальном времени.

В это же время водителям по радио давали рекомендации о скоростном режиме по определенному участку дорожного полотна. Спустя две недели скорость движения авто по шоссе увеличилась на 12%.

В Волгограде приборами v2x оборудованы только некоторые автомобили, но этого достаточно, чтобы протестировать систему в полном объеме, объяснил Ярослав Федосеев, официальный представитель НТИ «Автонет».

Как водителю попасть в «зеленую волну»

Разработчики определили среднестатистическую скорость движущегося авто, которая должна быть в пределах от 40 до 60 км/ч. При соблюдении скоростного режима водитель сможет проехать все перекрестки, не останавливаясь перед каждым светофором.

Водители отмечают, что даже без ДТП и пешеходов попасть в «волну» удается очень редко. Для срабатывания этой системы важно, какой светофор в цепочке стал первым, ведь все светофоры соединены в одну цепочку.

В том случае, если водитель проехал на зеленый свет первого светофора, то вероятность проехать без остановок значительно возрастает.

Попасть в «зеленую волну» можно, но сделать это довольно сложно. Водитель должен не только строго следовать рекомендациям по скорости на определенном участке дороги, но и попасть на самое начало светофорной цепочки.

Организация дорожного движения «Зеленая волна» и этапы эволюции ее технологий.

Более сорока пяти лет назад, 10 января 1974 года газета «Советская Россия» поместила заметку о разработке в Управлении ГАИ г. Москвы нового способа регулирования дорожного движения «Зеленая «Бегущая волна»». После чего буквально все СМИ в СССР на протяжении нескольких лет публиковали материалы на эту тему, уверяли, что скоро эта система будет внедрена в Москве. На ВДНХ был выполнен действующий макет системы. Авторов разработки наградили медалями главной выставки, но до внедрения дело так и не дошло.

Цель данной публикации познакомить читателей с этапами эволюции технологий «Зеленой волны».

И так, движение на городских магистралях, сопряжено с частой остановкой на перекрестках, где работа светофоров не координируется.

Такая смена чередующихся разгонов и торможений не только утомляет водителя, но и увеличивает расход топлива, повышает износ автомобиля.

Чтобы исключить такую неравномерность движения была придумана «зелёная волна» (см. icarbio.ru «Зеленая волна» Вл. Егоров).

Согласованное переключение сигналов светофоров на смежных перекрёстках так, чтобы водитель, подъезжая к очередному перекрёстку, видел перед собой зелёный сигнал светофора.

Ещё до Великой Отечественной войны в СССР проводились опыты по использованию «зелёной волны» на одной из московских улиц, но планомерное внедрение её началось только в 1955 году, когда в режиме «зелёной волны» заработали пять перекрестков на Садовом кольце.

Такой метод управления светофорами широко используется во многих странах. Опыт применения «зелёной волны» показал, что её использование на магистралях более чем на 30 % повышает среднюю скорость движения, примерно настолько же снижаются задержки транспортных средств у перекрёстков и на 20 % уменьшается количество наездов на пешеходов.

Подробнее работу «зелёной волны» рассмотрим на примере рис. 1, где схематически показан план улицы с односторонним движением и перекрёстками A, B, C, D, E, которые расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. В правой части рисунка приведён график, на котором по горизонтальной оси отложено время, по вертикальной – путь, проходимый автомобилем при движении от перекрестка A к перекрёстку E. Тёмные полосы на графике – ленты времени, в течение которых автомобиль может безостановочно проезжать все перекрестки, придерживаясь определенной скорости, а светлые полосы соответствуют времени, когда горит красный сигнал светофора. Величина скорости v определяется как тангенс угла наклона ленты времени к горизонтальной оси. Для данного примера, как это следует из графика, она равна:

V = 1680/120 = 14 м/с = 50 км/ч.

Движение с данной скоростью гарантирует водителю безостановочный проезд всей улицы от перекрёстка A до перекрёстка E.

План улицы с перекрёстками, настроенными на «зелёную волну» и диаграмма «путь—время» для трёх автомобилей (для упрощения не показано время жёлтого сигнала).

Афанасьев М.Б. «Водителю о дорожном движении» ДОСААФ 1980г.

Представим, что от перекрёстка A движутся одновременно три автомобиля. Первый – со скоростью ниже расчётной, второй точно выдерживает расчётную скорость 50 км/ч, а третий – движется быстрее. Путь движения каждого из автомобилей показан на графике в виде линий с соответствующими индексами. Автомобиль I у которого скорость ниже расчётной, подойдет к перекрёстку B с опозданием, когда уже будет включён красный сигнал. Ему придётся остановиться и ждать появления разрешающего сигнала. Автомобиль II проходит перекрёсток B без остановки, попадая на зелёный сигнал, а автомобиль III прибудет к перекрёстку слишком рано до включения на нем зелёного сигнала и ему придется остановиться. Таким образцом, «зелёная волна» предъявляет жёсткие требования к выбору скорости движения.

Техническая реализация «зелёной волны» не представляет больших трудностей. Отечественная промышленность уже давно выпускает специальные системы, обеспечивающие координацию светофоров по принципу «зелёной волны». В этих системах имеются указатели величины расчётной скорости, гарантирующей безостановочный проезд всех перекрёстков.

Несмотря на применение указателей, выдерживание постоянной скорости для водителя является трудной задачей. Водитель, видя зелёный сигнал светофора, не знает, сколько ещё времени остается до смены сигналов, и поэтому затрудняется в правильном выборе скорости. Предлагалось два основных пути решения данной проблемы:

1. Установка вдоль магистрали между светофорами ленты из световых индикаторов – «Бегущая зеленая волна».

2. Обмен информацией между светофором и специально оборудованным автомобилем.

В первом варианте, светящиеся участки должны перемещаться вдоль магистрали со скоростью, равной скорости «зелёной волны». Водителю достаточно выдерживать такую скорость, чтобы все время находиться в зеленой зоне. Принцип действия такой системы условно показан на рис. 2.

Бегущая «зелёная волна» «нагоняет» автомобиль 1, водитель которого должен приготовиться к движению; автомобилю 2 необходимо увеличить скорость, чтобы догнать волну; автомобили 3 и 4 движутся в режиме зеленой волны; автомобилям 5 и 6 необходимо несколько снизить скорость.

В.Иванов, Е.Кошкин «Бегущая зеленая волна» Журнал «За рулем» №2 1974г.

Реально в случае внедрения системы, в отличие от рисунка, длины «бегущих» участков зеленого и красного цветов в 1974 году на магистралях в Москве составляли бы 650-1000 метров, что было бы весьма комфортно для водителей.

Через 40 лет во втором варианте, являющемся модернизацией первого, но уже на новой технологической базе непосредственно на панели управления водитель в автомобиле получает информацию, как скоро сменится сигнал, и о расстоянии до ближайшего светофора и рекомендуемой скорости. Сегодня сразу несколько автомобильных консорциумов разрабатывают технологию обмена данными, которую могли бы поддерживать все транспортные средства, светофоры и другие дорожные объекты.

Например, подобную систему под названием «Travolution» в 2010 году тестировала компания «Audi» (обязательно посмотреть очень информативное видео «Audi Travolution: Машины общаются со светофорами»).

Для тестов использовались 15 автомобилей и 25 светофоров, каждый из которых оборудован беспроводным модемом для свободного обмена информацией о своём состоянии. Автомобиль сообщает светофору и окружающим автомобилям свою скорость и координаты, а светофор транслирует информацию о том, через какое время он собирается сменить сигнал. Если автомобиль остановился на красный свет, то дисплей покажет, через какое время загорится зелёный.

Используя данную систему, машина по результатам тестов экономит в среднем 20 мл топлива на каждом светофоре, что в масштабах страны превращается в цистерны сэкономленного горючего ежеминутно. Кроме того, «Travolution» позволяет бронировать места на заправках и парковке.

«Audi Travolution» одна из многих систем обмена дорожной информацией, над которыми работают крупные автомобильные компании:

o программа под названием «Safe, Intelligent Mobility-Test Area Germany» («SIM-TD») сейчас испытывается в Германии силами консорциума с участием той же «Audi», «BMW», «Daimler», «Ford», «General Motors», «Volkswagen», «Opel», «Bosch» и «Continental»;

o в Северной Америке развивается аналогичный проект: коалиция «Vehicle Infrastructure Integration» («V2I») включает в себя «BMW», «Chrysler», «Ford», «General Motors», «Honda», «Nissan», «Toyota» и «Volkswagen»;

o также крупнейший мировой автопроизводитель «Toyota» активно финансирует организацию «Universal Traffic Management Society» у себя в Японии.

По информации на июнь 2011 года система работала в основном в США, где существовало к тому времени более 5 тысяч умных перекрестков, передающих данные водителям непосредственно на панель управления для синхронизации движения. Ауди обещала лоббировать введение таких технологий и в других странах. При этом о России речь пока не шла. А ведь Россия, по крайней мере в этой сфере могла быть впереди разработок «Ауди» и «БМВ», «Форд» и других мировых технологических лидеров, именно за это, до слез, обидно.

В этой связи читателям должно быть интересно, как идею бегущей «Зеленой волны» рожденную в СССР в начале 70-х годов прошлого века, одобренную техническим советом УГАИ г. Москвы нашедшую широкое одобрение общественности, отмеченную золотой, серебрянными и бронзовыми медалями ВДНХ СССР реализовать на автомобильном транспорте даже в Москве не удалось. А причины не реализации настолько смехотворны, что в уме не укладываются, но это уже тема следующей публикации, в которой будет рассказано, как идею «Бегущей зеленой волны» ленинградские ученые из института инженеров Водного транспорта пытались реализовать для ввода судов в шлюзы, чтобы увеличить пропускную способность последних. И как об этом событии 27 июля 1977 года сообщала газета «Известия» и многих других грандиозных проектах с применением «Зеленой волны», которые в свое время пытались реализовать и которые, хочется верить, еще предстоит реализовать.

Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать «Завтра» в ленте «Яндекса»

«Зеленая волна»: как поймать и не потерять

Кто программирует светофоры

В Москве около 2,5 тыс. светофоров. Существует несколько режимов, которые позволяют переключать светофоры на дорогах, и большинство из них полуавтоматические. Как правило, службы контроля используют три программных режима через встроенную систему. На основных шоссе настраивают алгоритм запуска светофоров одного за другим для сохранения скорости движения и снижения риска образования пробок. Для того чтобы задать подходящую программу, сотрудникам дорожных служб надо постоянно анализировать интенсивность потока автомобилей. Программы, созданные для каждого отдельного участка дороги, утверждает ГИБДД, и контролируют территориальные ситуационные службы.

Способы управления светофорами

Существует три вида светофоров: работающие по специальным датчикам (систему активируют проезжающие транспортные средства), с помощью компьютерного управления (процесс можно контролировать удаленно) и с фиксированным временем (алгоритм вносится и остается неизменным). Сотрудники единого центра контроля программируют светофоры в зависимости от ситуации: погодных, временных и дорожных условий, наличия пробок, аварий и дорожных работ. Сотрудники дорожной инспекции работают в специально оборудованном центре с большим количеством мониторов, на которых отображены данные с камер наблюдения и дорожные карты. Заданные программы, контролируемые и неизменные, придерживаются стандартов: один цикл работы светофора в среднем длится 80–160 секунд, а особое внимание сотрудники уделяют часам пик — в 7–9 часов утром и в 18–20 часов вечером.

Система «Зеленая волна»

В Центре организации дорожного движения ( ЦОДД) разработали программу, которая позволяет водителям непрерывно проезжать светофоры, не тратя время на ожидание. Этот принцип регулируется за счет уже упомянутых датчиков, которые переключают режим светофора, когда к нему подъезжает машина. Система предполагает движение со средней рекомендованной скоростью около 40–60 километров в час. Теоретически при равномерной скорости водитель проедет перекрестки, не останавливаясь на красный свет. Соблюдая скоростной режим, предусмотренный на выбранном участке дороги, автомобиль попадет в «зеленую волну» без каких-либо специальных знаний. Вопреки распространенному мнению, контроль над работающей системой осуществляют те же сотрудники ЦОДД, а не ГИБДД, хотя последние также могут влиять на ситуацию, если существует угроза безопасности движения.

Существуют светофоры с кнопкой для пешеходов — ТВП, или табло вызывное пешеходное. Такие системы позволяют не останавливать поток машин в отсутствие желающих перейти дорогу. К сожалению, эти светофоры часто ломаются, кнопки залипают или их вырывают вандалы, в результате чего сотни водителей стоят у светофора. Кроме того, система часто дает сбой в отсчете секунд, из-за этого многие пешеходы либо бегут на дорогу сразу после нажатия, либо в недоумении дожидаются нуля на табло, ориентируясь на надпись «ждите». Также зафиксированы случаи, когда светофор срабатывал дважды, оставляя машины стоять перед пустым переходом. Опыт показывает, что с принципом «зеленой волны» пешеходные кнопки несовместимы, потому что сбивают заданный алгоритм даже при ручном контроле со стороны сотрудника ЦОДД.

Как ехать без остановок

Программирование светофоров и датчики реагирования не дают гарантии стопроцентного срабатывания по времени. Даже без чрезвычайных ситуаций вроде внезапных аварий и перебегающих дорогу пешеходов водители замечают, что попасть в «зеленую волну» удается крайне редко. Многое зависит от того, какой светофор в цепочке программы стал первым на пути следования водителя. Так как все они соединены поэтапно в единую сеть, больше всего повезет попавшему на первый светофор в этой цепи. Если первый светофор автомобиль проедет на зеленый свет, то велика вероятность, что и все остальные системы сработают в его пользу. Сбиваются те, кто попадает в конец очереди перед светофором, а затем старается нагнать впереди едущие машины. В этом случае лучше, наоборот, сбавить скорость и попытаться попасть на следующий перекресток в первых рядах ожидающих нового цикла.

Можно ли просчитать цикл заранее

На большинстве трасс ситуацию программирует динамическая транспортная модель, которую сейчас на нескольких основных магистралях заменяют работой оператора в ручном режиме. В ноябре 2015 года власти провели такой эксперимент на Щелковском шоссе в Москве. Это позволило адаптировать светофоры под скорость потока машин в режиме реального времени. При этом водителей информировали по радио, сообщая об оптимальной скорости движения по выбранному участку дороги. За две недели внедрения новой системы скорость движения на дороге выросла в среднем на 12%. Вывод: попасть в «Зеленую волну» можно, но сложно: для этого необходимо строго следовать рекомендациям, придерживаться равномерной скорости движения на всем участке пути и попасть на начало светофорной цепи на трассе.