Звательный падеж это что такое

Звательный падеж

Исторически звательная форма являлась элементом индоевропейской системы падежей и существовала в латыни, санскрите, и древнегреческом. Хотя, впоследствии, она была утеряна многими современными индоевропейскими языками, некоторые языки сохранили её до нашего времени, примером чему могут являться греческий, цыганский, многие славянские языки (украинский, белорусский, польский, сербский и др.) и некоторые кельтские языки (шотландский и ирландский), балтийские языки (например: латышский и литовский). Из романских звательная форма сохранилась только в румынском языке. Она также присутствует в некоторых не-индоевропейских языках, таких как грузинский, арабский и корейский.

Содержание

Русский язык

В современном русском языке существует в виде нескольких архаизмов, по большей части входящих в состав фразеологических оборотов и других речевых формул (Бо́же, Созда́телю, Го́споди, Иису́се, Христе́, влады́ко, метрополи́че, вра́чу, ста́рче, о́тче, бра́те, сы́не, дру́же, кня́же, челове́че и другие). В современном литературном языке он утрачен.

В то же время, иногда под «современным звательным падежом» понимаются словоформы с нулевым окончанием существительных первого склонения, как Миш, Лен, Тань, Марин, бабуль, мам, пап и т. п., то есть совпадающие по форме со склонением множественного числа родительного падежа.

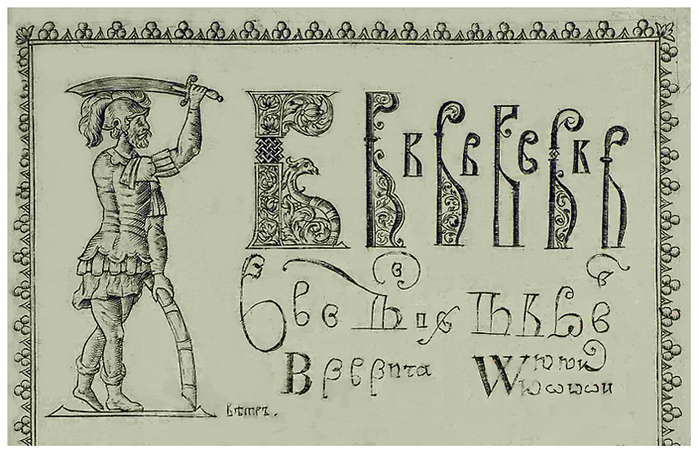

В древнерусском языке звательный падеж имели существительные только в единственном числе и только мужского и женского рода, но не среднего (так как последний был остатком индоевропейского «неодушевленного рода» и по происхождению обозначал только неодушевленные предметы). Образовывался звательный падеж следующим образом:

-и: ночи! огни! Господи!

Кроме того, в процессе словоизменения происходило чередование согласных по первой палатализации: к — ч (человек — человече), г — ж (бог — боже, друг — друже), x — c (влах — власе).

В остальных склонениях звательный падеж совпадал с именительным.

Звательный падеж иногда встречается в литературе либо в целях архаизации ( «чего тебе надобно, старче?» — Пушкин), либо в цитатах из церковнославянских текстов и молитв («Царю небесный, спаси меня…» — Лермонтов), либо для «украинизации» речи героев-украинцев («А поворотись-ка, сынку!» — Гоголь; «Ты откуда, человече?»; «Я, батько, бежал из Балты» — Багрицкий).

Латышский язык [2]

В латышском языке звательный падеж важно запоминать для I, II, III и IV склонений.

| Падеж | I скл. | II скл. | III скл. | IV скл. |

|---|---|---|---|---|

| И. | —s | —is | —us | —a |

| Зв. | -∅! | —i! | — u! | -Ø! |

| Падеж | I скл. | II скл. | III скл. | IV скл. |

|---|---|---|---|---|

| И. | Skolnieks | Kaķis | Edžus (имя) | Sieva |

| Зв. | Skolniek! | Kaķi! | Edžu! | Siev! |

Для V, VI скл. звательный падеж образуется только тогда, когда в слове есть уменьшительно-ласкательный суффикс, при его образовании отбрасывается окончание. Например: Ilze — Ilzīte — Ilzīt!, zivs — zivtiņš — zivtiņ!

Для множественного числа звательный падеж совпадает с именительным.

Украинский язык

В украинском языке, как и в его основе — древнерусском, сохранился отдельный звательный падеж (кличний відмінок или клична форма) — для единственного числа первого, второго и третьего склонений. В множественном числе, а также в четвёртом склонении он совпадает с именительным падежом, кроме исключения — «панове», звательный падеж от множественного числа слова «пан» («господин»), что соответствует русскому обращению «господа».

Белорусский язык

Обычно в современном белорусском языке (так называемый «наркомовский» или официальный вариант) не выделяется отдельного звательного падежа.

Сторонники «классического» варианта белорусского языка (тарашкевицы), наоборот, обычно подчёркивают звательный падеж как отличительную черту белорусского языка от русского.

Польский язык

В польском языке звательный падеж (именуемый обычно «звательной формой», wołacz) сохранился для всех существительных мужского и женского рода единственного числа. Применительно к существительным среднего рода (второе склонение) и множественного числа всех родов он полностью совпадает с именительным.

Болгарский язык

Латинский язык

Звательный падеж местоимения meus (мой) — mi: mi fili (обращение «мой сын»)! Существует особое слово o, которое используется при обращением. Его можно считать показателем звательного падежа.

Грузинский язык

На примере слова კაცი (рус. человек ) для обоих склонений существительных:

Звательный падеж и двойственное число

Андрей Григорьев, доктор филологических наук.

Все лекции цикла можно посмотреть здесь.

Когда мы обращаемся к церковнославянскому материалу, часто нам справедливо кажется, что сложности, которые могут возникать у обращающегося к древнему тексту, связаны с пониманием грамматических явлений.

Естественно, грамматическая система древнего языка достаточно активно развивалась, и в современном языке грамматика во многом упростилась, по сравнению с древним периодом. Тем не менее остатки и фрагменты грамматической системы древности того же самого церковнославянского языка вполне могут быть найдены нами в материале современного языка.

Это касается таких интересных грамматических явлений, связанных с именной системой церковнославянского и русского языков, например с системой падежной или системой числа. Исторически, кроме известных нам шести падежей, существовал еще звательный падеж, или звательная форма, то есть падеж, который имел значение и выполнял функцию обращения к лицам или предметам. На самом деле, как только мы сопоставляем этот материал с современным языком, мы видим, что и в нем есть некая звательная форма, когда мы берем слова I склонения, отсекаем от них окончания и получаем форму типа: «мам», «пап», «Маш», «Саш». Это форма, которую мы используем для обращения, но в ней нет признака, который мы бы воспринимали как падежный, то есть особого окончания. Здесь просто отсечение окончания, и это не факт современного литературного языка, а факт язык разговорного. Тем не менее функционально это тоже обращение, правда, таким образом мы обращаемся только к лицу, а исторически можно было обращаться и к лицам, и к предметам. Но и тут мы тоже можем увидеть, что в современном языке представлены архаичные формы звательного падежа, которые иногда даже используются, но уже не как обращения, а междометия. Это традиционные примеры типа «Господи», «Боже», «Отче». Как вы помните, в известной сказке Пушкина приплывает рыбка и спрашивает: «Чего тебе надобно, старче?» Не «старик», а «старче», не «отец», а «отче», не «Бог», а «Боже» – наблюдается особое окончание «е», а в форме «Господи» – «Господь» окончание. Мы видим, что исторически эта звательная форма, или звательный падеж, имела определенное окончание, два из них совершенно отчетливо представлены в современенном языке: «Боже» и «Господи». Видимо, исторически это были разные склонения, поэтому у них разные окончания.

Если мы возьмем формы устойчивых выражений, например о человеке, который должен сначала обратить внимание на себя, решить собственную проблему, а потом заниматься решением проблем других, мы говорим «врачу, исцелися сам». Это выражение из Евангелия, которое Христос использует как выражение, уже тогда имевшее пословичный характер. «Врач» и «врачу» – мы видим, что есть еще одно окончание – «у». Если и современные слова «врач» и «Бог», и исторические – это одно склонение, но у них разные окончания, видимо, это значит, что внутри каждого склонения были какие-то свои особенности, которые вынуждали использовать разные окончания. Это было завязано на том, что у слов типа «Бог» твердые конечные согласные основы, а у «врач» – как раз мягкая, но это особая, смешанная, разновидность в церковнославянском. В любом случае мы видим, что разность окончания показывает, что внутри одного склонения тоже могли быть особые случаи и разновидности.

Если мы возьмем известную молитву «Богородице Дево, радуйся», то в словах «Богороди-це», «Де-во», «Мари-е» видим, как звательный падеж представлен в формах, которые в современном языке относятся к I склонению (на «а» женского, мужского рода), а в церковнославянской грамматике это II склонение. Мы можем пронаблюдать эти формы, и такое вниательное отношение может указать нам на древнюю картину в более широком ключе.

Форма двойственного числа – использование некой особой формы числа по отношению к двум лицам или предметам – также достаточно сохранилась в русском языке. Например, в форме «воочию», что буквально означает «в двух глазах», какое-то особое окончание «ию», тоже маркирующее какой-то фрагмент древней системы. Или случаи типа: «два глаза», «два раба» и т.д., где мы думаем, что это родительный падеж единственного числа, а исторически это и есть форма двойственного числа, которая просто была переосмыслена в языке, как конструкция с родительным падежом единственного существительного.

Когда мы обращаемся к древнему тексту, то наблюдаем, что какие-то явления и элементы вполне сохранились в современном языке, но при этом, может быть, подверглись некоему переосмыслению. Как мы видим, форма «два раба», какой была исторически, так и сейчас визуально не изменилась.

Звательный, местный и другие падежи русского языка, которые исчезли

В русском языке, наряду с шестью современными падежами лингвисты насчитывают еще как минимум семь, имеющие лимитированное распространение и назначение. Но, утраченные в ходе грамматических реформ, они окончательно не исчезли из речи, делая её еще более сложной и богатой.

Звательный падеж

Звательный падеж, применяемый при обращении к объекту, который выражен именем существительным, можно охарактеризовать, как некий возглас, междометие, нацеленное на привлечение внимания.

В 14-15 веках он применялся в церковном лексиконе, а также для образования уважительного воззвания к людям, принадлежавшим к высшим слоям общества: «Господине!», «Владыко!», «Отче!», «Боже!», «Друже!», «Княже!».

Позже эта форма ушла из активной разговорной речи и стала достоянием фразеологических выражений и литераторов, любивших использовать её для придания фразам архаического эффекта, например «старче» вместо «старика».

Однако полностью звательный падеж не исчез, а трансформировавшись в ново-звательную форму, продолжает использоваться носителями языка. Сегодня к нему относятся сокращённые собственные имена, произносимые со звательной интонацией, и существительные 1 склонения с усечённым окончанием: Коль, Кать, Федь, Лен, мам, тёть, пап, дядь. Помимо того, в данном падеже могут употребляться два слова-исключения во множественном числе «девчат» и «ребят».

Местный падеж

Местный падеж, иными словами локатив, устанавливает местонахождение во времени и пространстве объекта, выраженного именем существительным, отвечает на характеризующие вопросы где? на чем? при чем? и обязательно используется с предлогами «в», «на» и «при».

Во многом местный падеж схож с предложным. Но есть особая группа существительных, у которых формообразование в этих двух падежах происходит по-разному.

К такой категории относятся такие слова как лес, год, рай, снег, нос, которые в местном падеже звучат как в дательном единственного числа, например: (где?) в лесУ, на носУ, в годУ и так далее.

Часто местный падеж обнаруживается в устойчивых словосочетаниях, а также в лексемах 3-го склонения, где имеется ударное окончание «и».

Счётный падеж

Счётный падеж представляет собой форму существительного во множественном числе, употребляемого в союзе с числительным для обозначения чего-либо количества, например, «десять грамм», «шестнадцать килобайт», «пятнадцать минут».

Примечательно, что с цифрами от двух до четырех включительно, используется несчётный падеж, а остатки двойственного числа, при этом у существительного сохраняется родительная падежная форма, но ударение переходит с корня на окончание. Такую разновидность счётного падежа языковеды называют паукальной, например, два часА, четыре шагА.

Лишительный падеж

Лишительный падеж имён существительных появляется исключительно при их использовании с глаголами отрицания.

Так в отрицательном варианте фразы «они познают истину» существительное изменит свою форму и будет звучать как «они не познают истинЫ». Такая же трансформация наблюдается в сочетаниях «делать дело» и «не делать делА», «видеть пользу» и « «не видеть пользЫ» и прочих.

Однако, не всегда лишительный падеж отвечает на вопросы родительного падежа, иногда уместно применять для его образования винительный, ведь «не ломать головУ» однозначно правильнее, нежели «не ломать головы».

Порой родительный и винительный падежи взаимозаменяемы, но когда определённая функция единственно подходит к конкретной форме без сомнения используется лишительный падеж.

Количественно-отделительный падеж

Особенностью количественно-отделительного падежа, именуемого иначе партитив, частичный или второй родительный, является то, что он указывает на количество предмета, а не на его принадлежность.

Говоря фразы «огонькУ не найдётся», «поддать жарУ», «опустошить рюмку коньякУ», «отпить чашку чаЮ», «без годУ неделя», «выпало много снегУ», современники, не подозревая о том, используют частичный падеж.

Ждательный падеж

Ждательный падеж, чья форма в некоторых конструкциях совпадает с формой винительного падежа, а иногда идентична родительному падежу, употребляется для обозначения объекта следующего за глаголом со смыслом ожидания, удаления, достижения, стеснения, желания, опасения.

Понять, как работает тот двоякий падеж можно на примере выражений ждать (кого? что?) бабушкУ (не бабушки) и ждать (кого? чего?) известиЯ (не известие).

Чтобы определить какой именно падеж следует применить к существительному в ждательном падеже, необходимо разобраться в его степени активности и пассивности.

Бабушка может лично ускорить свой приход, воспользовавшись транспортом, а известие приходит по средствам чего-то или кого-то.

Превратительный или включительный падеж

Превратительный падеж, чья конструкция аналогична форме именительного падежа во множественном числе, является разновидностью винительного падежа, отвечая на вопросы в кого? во что?

Эта специальная модель имени существительного применяется для обозначения превращения во что-нибудь, перехода в какое-то состояние, становления кем-нибудь.

Рассмотреть превратительный падеж в действии поможет фраза «баллотироваться в мэрЫ». В этом выражении слово «меры», несмотря на типичное окончание, употреблено не во множественном числе винительного падежа, иначе правильно было сказать «баллотироваться в (кого? что?) мэров», но и не в форме именительного падежа.

О том, что оно в данном контексте не принадлежит к прямому (именительному) падежу указывают следующие факты: слово «мэры» не отвечает на соответствующие ему вопросы (кто? что?), не является подлежащим и имеет стоящий перед ним предлог.

Встретиться с превратительным падежом можно в таких оборотах речи как «годиться в отцЫ», «пойти в космонавтЫ», «взять в жёнЫ» и другие.

Значение словосочетания «звательный падеж»

Исторически звательная форма являлась элементом индоевропейской системы падежей и существовала в латыни, санскрите, и древнегреческом. Хотя впоследствии она была утеряна многими современными индоевропейскими языками, некоторые языки сохранили её до нашего времени, примером чему могут являться греческий, цыганский, многие славянские языки (украинский, белорусский, польский, сербский и др.) и некоторые кельтские языки (шотландский и ирландский), балтийские языки (например: латышский и литовский). Из романских звательная форма сохранилась только в румынском языке. Она также присутствует в некоторых не-индоевропейских языках, таких как арабский, грузинский, корейский и чувашский.

звательный падеж

1. лингв. грам. особая форма имён существительных, используемая для идентификации объекта, к которому ведётся обращение

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова бэнд (существительное):

Звательный падеж в современном русском языке

Дискуссионным является вопрос о существовании звательного падежа в современном русском языке, в котором исконная форма не сохранилась, ее немногочисленные «осколки» мы можем найти лишь в некоторых словах: Боже, Господи и др. Традиционно лингвисты склонны говорить либо об отсутствии вокатива как особого падежа в грамматической системе современного русского языка, либо о его «интонационной форме», либо о новых, специфических звательных усеченных формах, появившихся в русской разговорной речи.

Закономерно возникает вопрос о статусе личного местоимения я / jа. Формула субъекта не имеет своей логической завершенности без эгоцентрического компонента, без я. Адресантно-личное местоимение я становится категориальным именем говорящего и осознающего свое эго: Я — изысканность Русской медлительной речи (К. Бальмонт); Я должен рассказать опять и снова, Как сладко жить, как сладко побеждать Моря и девушек, врагов и слово (Н. Гумилев). По словам польского писателя Я. Ивашкевича, «. Людям свойственно постоянно говорить о себе, без перерыва о себе. Слова, падающие каскадом, как белые хлопья снега, стирают контуры, закрывают глаза — и уже оглушенный слушатель не знает, где под белой массой слов заканчивается сердце и начинается деревянная постройка. Людям надлежит очень много, слишком много говорить о себе», ту хорошо известную роль мы назвали эготивным падежом. Наличие эготивной точки в падежной парадигме является логическим условием миропостижения, осуществляемого субъектом.

Эготивный падеж, обладающий уникальной формой, особой семантикой и специфическими грамматическими свойствами, имеет все основания для квалификации его как падежа.

Таким образом, в славянских языках представлена категория прямого падежа, включающая эготивный (эготив), звательный (вокатив) и именительный (номинатив) падежи.

В то же время, иногда под «современным звательным падежом» (или «новозвательным») понимаются словоформы с нулевым окончанием существительных первого склонения, как Миш, Лен, Тань, Марин, бабуль, мам, пап и т. п., то есть совпадающие по форме со склонением множественного числа родительного падежа. Статус данной формы слова пока остаётся предметом споров учёных: часть склоняется к выделению подобной формы в отдельную грамматическую категорию, часть же выступает против.

Анализ анкетирования

Исследование на тему:

«Что знают учащиеся о звательном падеже в русском языке?»

Опрос проводился среди учениц 6 и 11 классов Женской гуманитарной гимназии города Череповца. Всего в опросе участвовало 72 ученицы: 45 учениц 6 классов и 27 учениц 11 классов. Ученицам был задан вопрос: «Что такое звательный падеж?»

Результаты опроса указаны в таблице.

| 6 «А» и «Б» | 11 «A“ и «Б» | Итого | |||

| Кол-во учениц | % | Кол-во учениц | % | Кол-во учениц | % |

| Не знают о том, что такое звательный падеж | 47% | 67% | 54% | ||

| Имеют отдаленное представление о том, что такое звательный падеж | 24% | 11% | 19% | ||

| Имеют представление о том, что такое звательный падеж | 29% | 22% | 27% |

Но регулярность употребления данных языковых форм дает все основания утверждать наличие в современном русском языке нового звательного падежа, о чем так недвусмысленно высказывались уже лингвисты.

Статус данной формы слова пока остаётся предметом споров учёных: часть склоняется к выделению подобной формы в отдельную грамматическую категорию, часть же выступает против.

Во многих языках отказались от звательного падежа, не только в русском. Тем не менее, знать о его существовании полезно.

Литература

Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М., 1968. Т. 3. С. 8.

Якобсон Р. К. общему учению о падеже // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 141–142.

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 265.

Черных П. Я. Историческая грамматика русского языка. М., 1954. С. 161.

Проничев В. П. Именные односоставные предложения в русском литературном языкев сопоставлении с сербозхорватским. Автореф. дисс. докт. филол. наук. Л., 1991.

Проничев В. П. Синтаксическая функция вокатива в сербохорватском языке // Славянская филология. Л., 1969. С. 118.

Щерба Л. В. О частях речи в русском языке // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. М., 1974. С. 77–100.

Современный русский язык / Л. А. Новиков и др. СПб, 1999. С. 645.

Кульпина В. Г. Сопоставление грамматических категорий существительных и личных местоимений // Исследования по славянскому языкознанию: Сб. ст. М., 1984. С. 76.

Современный русский язык под редакцией П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2000. – с.261-263