И тебя на лоно друга что это значит

Значение слова «лоно»

1. Устар. Грудь (как символ нежности, материнства), а также чрево, утроба. Его соблазнили Далиды прекрасной Коварные ласки, сверканье очей, И пышное лоно. Языков, Сампсон. || перен.; чего. Трад.-поэт. То, что является прибежищем, приютом и т. п. для кого-, чего-л. Приветствую тебя, пустынный уголок, Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, Где льется дней моих невидимый поток На лоне счастья и забвенья. Пушкин, Деревня.

2. перен.; чего. Высок. Недра или поверхность (воды, земли). И в лоно хладное земли Чету младую положили. Пушкин, Цыганы. [Звезды] держит Днепр в темном лоне своем. Гоголь, Страшная месть. Качаясь на взволнованном лоне моря, [пароход] понесся по хребтам волн. М. Горький, Мой спутник.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ЛО’НО, а, мн. нет, ср. (книжн. устар.). 1. Грудь, утроба, недра, как символ ласки, нежности, материнства, чаще в выражении:

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ло́но

1. устар. церк.-слав. колени, грудь (обычно как символ нежности, материнства), а также чрево, утроба, пазуха ◆ Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. «Евангелие от Луки: синодальный перевод», 1816–1862 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Жизнь есть то материнское лоно, в котором рождаются все её проявления: и дремотное, полное бесконечных возможностей и грёз ночное сознание, и дневное, раздельное сознание, порождающее философскую мысль и научное ведение, — и Аполлон, и Дионис. С. Н. Булгаков, «Философия хозяйства (мир как хозяйство)», 1912 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Уитмен говорит, например, грудь. Бальмонт переводит лоно. Чуковский, «Высокое искусство», 1968 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Её ноги, протянутые через мое живое лоно, слегка ёрзали; я гладил их. Набоков, «Лолита», 1967 г. (цитата из НКРЯ)

2. перен. поэт. то, что является прибежищем, приютом и т. п. для кого-либо, чего-либо

3. перен. высок. недра или поверхность (воды, земли) ◆ Вам хочется знать, как я вдруг, из своей покойной комнаты, которую оставлял только в случае крайней надобности и всегда с сожалением, перешел на зыбкое ло́но морей, как, избалованнейший из всех вас городскою жизнию, обычною суетой дня и мирным спокойствием ночи, я вдруг, в один день, в один час, должен был ниспровергнуть этот порядок и ринуться в беспорядок жизни моряка? Гончаров, «Фрегат «Паллада»», 1855 г.

5. поэт. символ материнства, нежности, ласки

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова зубровка (существительное):

И тебя на лоно друга что это значит

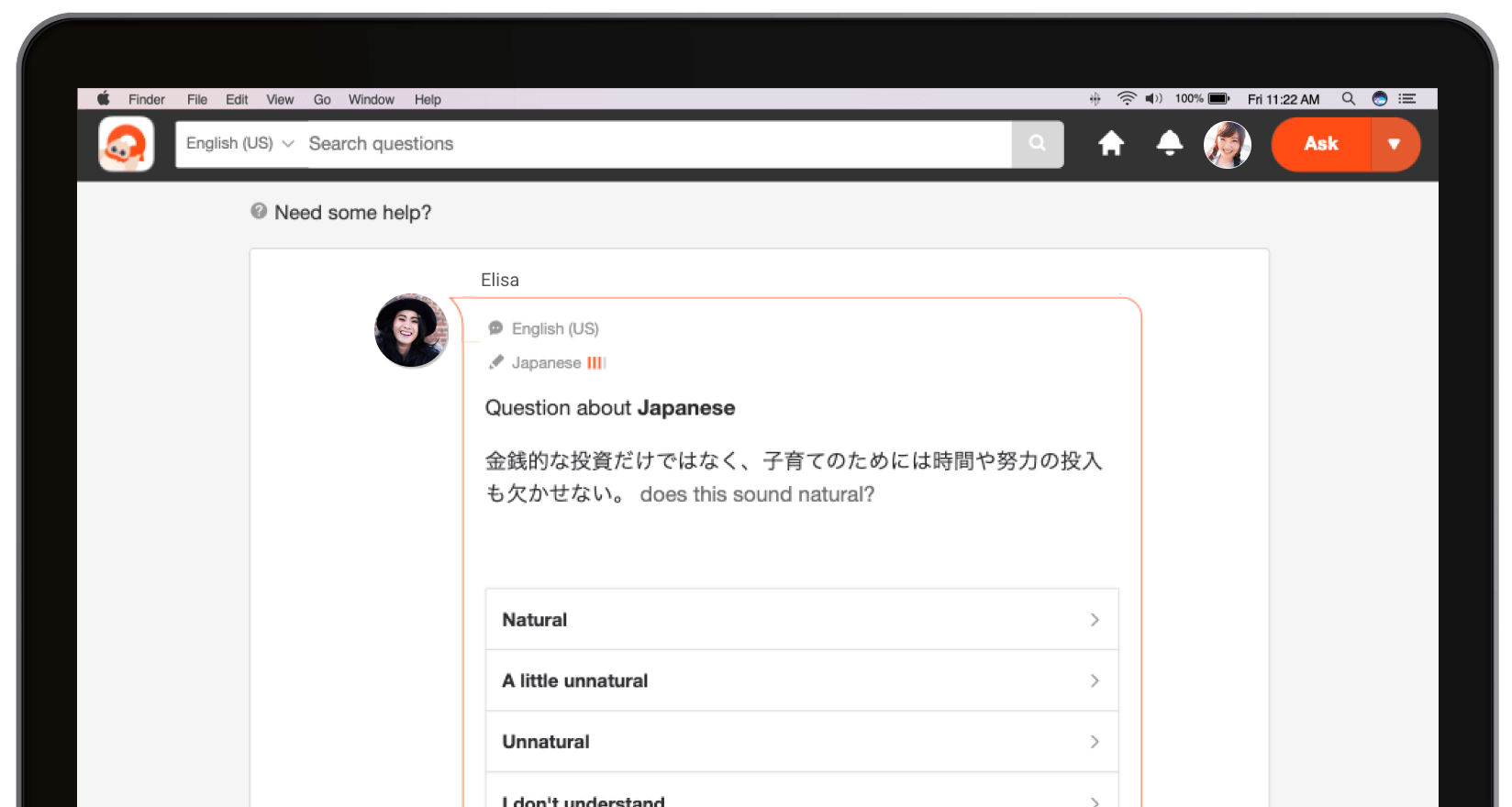

Символ показывает уровень знания интересующего вас языка и вашу подготовку. Выбирая ваш уровень знания языка, вы говорите пользователям как им нужно писать, чтобы вы могли их понять.

Мне трудно понимать даже короткие ответы на данном языке.

Могу задавать простые вопросы и понимаю простые ответы.

Могу формулировать все виды общих вопросов. Понимаю ответы средней длины и сложности.

Понимаю ответы любой длины и сложности.

Решайте свои проблемы проще в приложении!

Значение слова лоно

лоно в словаре кроссвордиста

Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир

ср. грудь, перси, недра, утроба, колени; см. лог.

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

лона, мн. нет, ср. (книжн. устар.).

То же в олицетворениях (первонач. о церкви, а затем шутл. или ирон. о какой-н. организации, каком-н. объединении и т. п.). Принять в лоно католической церкви.

Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.

устар. Грудь (как символ материнства, нежности, ласки), чрево, чресла женщины.

перен. То, что является приютом, прибежищем для кого-л., чего-л.

перен. То, что окружает кого-л., что-л. (о поверхности воды, недрах земли и т.п.).

Энциклопедический словарь, 1998 г.

Имена, названия, словосочетания и фразы содержащие “лоно”:

Большая Советская Энциклопедия

Имена, названия, словосочетания и фразы содержащие “лоно”:

Википедия

Согласно местной легенде, бог Лоно спустился на землю по радуге, для того чтобы жениться на смертной девушке по имени Каики-лани. Однако из-за её красоты он сильно ревновал, а однажды заподозрил её в безбожии, за что избил её до смерти. Раскаявшись, Лоно инициировал игры Макахини в её честь, в течение которых он спускался на землю и бросал вызов любому мужчине, с которым впоследствии встречался на поле для схватки.

Имена, названия, словосочетания и фразы содержащие “лоно”:

Примеры употребления слова лоно в литературе.

И, когда это время придет, все миры услышат слово Крага: да станут Лоно и Автоклав, Автоклав и Лоно одним целым.

Они воспевают тот день, когда Лоно и Автоклав, Автоклав и Лоно станут одним целым.

Будут происходить Дети Лона только из Лона, а Дети Автоклава только из Автоклава, отныне, присно и во веки веков.

Ибо должны понять вы, что все в мире осуществляется циклами: есть цикл Лона и цикл Автоклава, и один цикл предшествует другому, и без Детей Лона не появились бы на свет Дети Автоклава.

И человек по имени Краг, Творец Детей Автоклава, принадлежит к Детям Лона.

По этой причине должны отличить вы человека по имени Краг, который смертен и принадлежит к Детям Лона, от Крага-Творца, чьему плану подчиняется все, так что даже если своим появлением на свет Дети Автоклава обязаны человеку по имени Краг, произошло это в соответствии с замыслом Крага-Творца, который ниспосылает благодать, которому возносим мы хвалу.

Перемежая обычную речь шифром, они просят Крага спасти Детей Автоклава, дать им свободу, возвысить до уровня Детей Лона.

И так понравился Крагу Альфа, что наделил Краг его множеством даров, чтобы мог он гордо нести себя и без страха смотреть в глаза Детям Лона.

О, сколько раз ей милее уключин скрип, Лоном широкая палуба, гурт овец И за высокой кормою мелькание рыб,– С нею безвесельный дальше плывет гребец!

Мы сызнова приглашаем его в лоно Братства, постичь смысл которого он более не притязает.

Он умел уже выбирать укромные местечки и с чисто бродяжническим комфортом устраиваться на лоне природы.

Изобретенная Феокритом в его идиллиях, усовершенствованная Вергилием в стихотворениях, называемых эклогами или буколиками, пастораль, в сущности, является обменом реплик между двумя или более персонажами на лоне природы с обычным обращением к неувядаемой теме любви.

И я же, обезумев от гордыни, Попался в сеть притворных слов и ласк, Размяк от сладострастья и почил Челом, увенчанным святой порукой Моей дотоль несокрушимой мощи, На похотливом лоне лживой шлюхи, Которою, как валух, был острижен, Обезоружен, сил былых лишен И недругам на поруганье выдан.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Транслитерация: lono

Задом наперед читается как: онол

Лоно состоит из 4 букв

И тебя на лоно друга что это значит

Смотреть что такое “ЛОНО” в других словарях:

лоно — (1) 1. Грудь: Сыпахуть ми (Святославу) тъщими тулы поганыхъ тльковинъ великыи женчюгь на лоно, и нѣгуютъ мя. 23. Възьмъши же блаженая Феодора дѣтишть на лоно (τον κολπον) свое, лобъза же и глаголюшти: Сыну мои любыи. Изб. Св. 1076 г., 112. Лона … Словарь-справочник “Слово о полку Игореве”

ЛОНО — ЛОНО, а, ср. (устар. высок.). О теле женщины: грудь или чрево, чресла. Материнское л. Л. земли, вод, моря (перен.: ширь или глубь земли, вод, моря). • В лоне чего, в знач. предлога с род. (книжн.) в сфере какой н. деятельности. В лоне науки. В… … Толковый словарь Ожегова

лоно — См. углубление в лоне, отойти в лоно Авраама. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. лоно углубление; грудь, чресла, чрево, сфера, глубь, пазуха, ширь Словарь русских синонимов … Словарь синонимов

ЛОНО — ср. грудь, перси, недра, утроба, колени; см. лог. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

ЛОНО — Ленинградский отдел народного образования образование и наука, Санкт Петербург … Словарь сокращений и аббревиатур

Лоно — У этого термина существуют и другие значения, см. Лоно (значения). Лоно (Lono; полное имя Лоно нуи нохо и ка ваи: в переводе с гавайского означает «Великий Лоно, живущий в воде»[1]) в гавайской мифологии бог изобилия, сельского хозяйства, дождей… … Википедия

лоно — Общеслав. Суф. производное (суф. sno) от той же основы, что логово, лежать и т. д.; первоначальное *logsno > лоно после упрощения группы согласных. Лоно буквально «место, где лежит плод». См. лежать, логово, ложе, лечь … Этимологический словарь русского языка

Глава 16

1–13. Притча о неправедном домоправителе. – 14–31. Притча о богатом человеке и нищем Лазаре.

Притча о неправедном домоправителе находится только у одного евангелиста Луки. Сказана она, несомненно, в тот же день, в который Господь произнес и три предыдущие притчи, но связи с теми притчами эта притча не имеет, так как те произнесены были Христом с отношением к фарисеям, а эта – имеет в виду «учеников» Христа, т.е. многих Его последователей, которые уже начали служить Ему, оставив служение миру (Тренч, с. 357), – большею частью бывших мытарей и грешников (прот. Буткевич., «Объяснение притчи о неправедном домоправителе». Церковные ведомости, 1911, с. 275).

«Управителя» ( οἰκονόμον ), т.е. такого управляющего, которому было вверено все заведование имением. Это был не раб (домоправители у евреев нередко выбирались из рабов), а человек свободный, как видно из того, что он по освобождении от обязанностей домоправителя намеревается жить не у своего хозяина, а у других лиц (стихи 3–4).

«Донесено было. » Стоящее здесь греческое слово διεβλήθη (от διαβάλλω ) хотя и не означает, что донос был простой клеветой, как понимает, например, наш славянский перевод, тем не менее дает понять, что он был сделан людьми, относившимися враждебно к домоправителю.

«Расточает» ( ὡς διασκορπίζων – ср. Лк. 15:13 ; Мф. 12:30 ), т.е. тратит на свою распутную и греховную жизнь, проматывает хозяйское имение.

Землевладелец, призвав к себе домоправителя, с некоторым раздражением говорит ему: «Что это такое там ты делаешь? До меня дошли о тебе недобрые слухи. Я не хочу тебя больше иметь своим домоправителем и передам свое имение в заведывание другого. Ты должен представить мне отчет в имении» (т.е. всякие арендные договоры, долговые документы и т.п.). Таков смысл обращения хозяина имения к домоправителю. Последний так и понял хозяина. Он начинает размышлять о том, как ему теперь жить, потому что он сознает себя действительно виноватым перед хозяином и не надеется на помилование, средств же к жизни он не накопил и работать в садах и в огородах он не умеет или не в силах. Можно бы еще жить милостыней, но для него, привыкшего жить широко, расточительно, это представляется крайне постыдным делом.

Хозяин имения, услышав о таком поступке домоправителя, похвалил его, нашел, что тот поступил догадливо, или, лучше перевести, мудро, обдуманно и целесообразно ( φρονίμως ). Странной кажется эта похвала? Господину нанесен ущерб, и весьма значительный, а он все же хвалил неверного домоправителя, удивляясь его благоразумности. За что же тут хвалить? Надо бы, казалось, подать на него жалобу в суд, а не хвалить. Большинство толкователей поэтому настаивают на том, что господин, собственно, удивляется только ловкости домоправителя, нисколько не одобряя характера самого средства, какое тот нашел для своего спасения. Но такое решение вопроса неудовлетворительно, потому что отсюда выходит, что Христос далее учит Своих последователей тоже только ловкости или умению находить исход в трудных обстоятельствах жизни, подражая людям недостойным (неправедным). Поэтому более вероятным представляется объяснение, которое дает этой «похвале», а вместе и поступку домоправителя прот. Буткевич. Согласно его толкованию, домоправитель скинул со счетов должникам только то, что приходилось ему самому, так как он писал раньше в расписках и ту сумму, за которую сдавал землю арендаторам по согласию со своим господином, и ту, которую намеревался присвоить лично себе. Так как теперь у него уже не было возможности получить выговоренную им для себя сумму – он уходил со службы, – то он и переменил расписки, не нанеся этим решительно никакого ущерба своему хозяину, потому что тот свое все же должен был получить (Буткевич, с. 327). Только нельзя согласиться с Буткевичем в том, что теперь домоправитель «оказался честным и благородным» и что поэтому именно за отказ от возможности получить свою долю господин и похвалил его. Честностью и благородством нельзя назвать то, когда человек поневоле должен отказаться от получения дохода. Таким образом, действительно, хозяину, как человеку порядочному, не было побуждения настаивать на том, чтобы должники внесли в его пользу все, что выговорено было с них домоправителем: он считал их должными гораздо меньшую сумму. Обиды ему домоправитель не нанес – отчего же хозяину было и не похвалить его? На такое одобрение целесообразности поступка домоправителя и находится здесь указание.

Господь уже высказал одобрение мытарям, следовавшим за Ним, но высказал это в виде общей сентенции. Теперь Он обращается к ним прямо от Своего лица: «И Я – как тот приточный господин – вам говорю, что если у кого есть богатство, – как оно было у домоправителя в виде расписок, – то вы должны так же, как он, приобретать себе друзей, которые бы, подобно друзьям домоправителя, приняли вас в вечные обители». Богатство Господь называет «неправедным» ( μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας ) не потому, что оно было приобретено неправедными путями – такое богатство по закону должно быть возвращено как украденное ( Лев. 6:4 ; Втор. 22:1 ), – а потому, что оно суетно, обманчиво, скоропреходяще и часто делает человека любостяжательным, скупцом, забывающим о своей обязанности благотворить своим ближним, и служит большим препятствием на пути достижения Царства Небесного ( Мк. 10:25 ).

«Когда обнищаете» ( ἐκλίπητε ) – правильнее: когда оно (богатство) лишится своего значения (по лучшему чтению – ἐκλίπῃ ). Этим указывается на время второго пришествия Христа, когда временное земное богатство перестанет иметь какое-либо значение (ср. Лк. 6:24 ; Иак. 5и сл.).

Притчей о неправедном домоправителе Христос, имевший прежде всего в виду мытарей, научает и всех грешников вообще, как достигать спасения и вечного блаженства. В этом и заключается таинственный смысл притчи. Богатый человек – это Бог. Неправедный домоправитель – это грешник, который долгое время беспечно растрачивает дары Божии, пока Бог не призовет его к ответу какими-нибудь грозными знамениями (болезнями, несчастиями). Если грешник еще не утратил здравый смысл, то он приносит покаяние, подобно тому как домоправитель простил должникам господина те долги, какие он мог бы считать за ними. Но понятно, что вдаваться в подробные аллегорические объяснения данной притчи совершенно бесполезно, потому что тут придется руководиться только совершенно случайными совпадениями и прибегать к натяжкам: как и всякая другая притча, притча о неправедном домоправителе содержит в себе, кроме главной мысли, еще прибавочные черты, которые и не требуют объяснения.

В числе слушателей притчи о неправедном домоправителе были и фарисеи, которые посмеивались ( ἐξεμυκτήριζον ) над Христом – очевидно, потому, что им казалось совершенной нелепостью Его мнение о земном богатстве. Закон, говорили они себе, иначе смотрит на богатство: там обещается богатство в награду праведникам за их добродетели, следовательно, оно никак не может быть названо неправедным. Притом и сами фарисеи любили деньги. Такое рассуждение фарисеев, несомненно, имеет в виду и Христос, когда обращается к ним со словами: «вы выказываете себя праведниками. » Он как бы хочет сказать им: «Да, в законе действительно есть обещания земных наград и, в частности, богатства за праведный образ жизни. Но вы-то не имеете права смотреть на свои богатства как на награду от Бога за вашу праведность. Ваша праведность – мнимая. Если вы можете найти почтение к себе со стороны людей своей лицемерной праведностью, то не найдете себе признания со стороны Бога, Который видит настоящее состояние вашего сердца. А состояние это таково, что оно должно быть признано самым ужасным».

Эти три стиха содержат изречения, которые уже объяснены в комментариях к Евангелию от Матфея (см. Мф. 11:12–14, 5:18, 32 ). Здесь они имеют значение введения к следующей притче о богаче и бедном Лазаре. Господь утверждает ими великое значение закона и пророков (об этом будет речь и в притче), которые подготавливали иудеев к принятию Царства Мессии, вестником о наступлении которого явился Иоанн Креститель. Благодаря им, в людях пробудилось стремление к открывшемуся Царству Божию. Закон не должен потерять из себя ни единой черты, и в пример этого утверждения закона Христос указывает на то, что Он еще строже понимает закон о разводе, чем он трактовался в фарисейской школе. Впрочем, Б. Вейс дает особое толкование этому изречению 18-го стиха. Евангелист Лука, по его мнению, понимает это изречение аллегорически, как характеризующее отношения между законом и новым строем Царства Божия (ср. Рим. 7:1–3 ). Кто ради последнего отрешается от первого, тот совершает чрез это пред Богом такой же грех прелюбодеяния, как и тот, кто после того, как Бог освободил человека от подчинения закону через возвещение Евангелия, все-таки хочет продолжать прежние отношения с законом. Тот грешит с точки зрения непреложности закона (стих 17), а этот – как не желающий принять участие в стремлении людей к новой благодатной жизни (стих 16).

В следующей далее притче о богаче и нищем Лазаре Господь показывает, к каким ужасным последствиям ведет неправильное пользование богатством (ср. стих 14). Притча эта направлена не прямо против фарисеев, потому что их нельзя было уподобить беззаботному о своем спасении богачу, но против их взгляда на богатство, как на что-то совершенно безвредное для дела спасения, даже как на свидетельство о праведности имеющего его человека. Господь показывает, что оно вовсе не является доказательством праведности и что оно часто приносит величайший вред его обладателю и низводит его после смерти в адскую бездну.

Порфира – это шерстяная ткань, окрашенная в дорогую пурпурную краску, употреблявшаяся для приготовления верхней одежды (красного цвета).

«Виссон» – тончайшая белая ткань, приготовлявшаяся из хлопка (следовательно, не льняная) и употреблявшаяся на приготовление нижней одежды.

«Лазарь» – имя, сокращенное из Елеазар, – Бог помощь. Можно согласиться с некоторыми толкователями, что имя нищего Христос упоминает с той целью, чтобы показать, что у нищего была только надежда на помощь Божию: люди его бросили у ворот богача ( ἐβέβλητο – был выброшен, в русском переводе – «лежал»).

«У ворот» ( πρὸς τὸν πυλῶνα ) – у входа, который из переднего двора вел в дом (ср. Мф. 26:71 ).

Увидев Лазаря на лоне Авраама, страдающий богач просит, чтобы Авраам послал к нему Лазаря помочь ему хоть каплей воды. Авраам, называя богача ласково своим «чадом», отказывает ему, однако, в исполнении его просьбы: он уже достаточно получил того, что считал добром ( «доброе твое» ), а Лазарь в жизни видел только злое (прибавления «свое» здесь нет, что указывает на то, что страдания вовсе не являются необходимым уделом праведника). Из противоположения Лазаря богачу, который, несомненно, сам был виноват в своей горькой участи, потому что жил нечестиво, видно, что Лазарь был человек благочестивый. Далее Авраам указывает на волю Божию, по которой нельзя переходить из рая в геенну и обратно. Образно выражая эту мысль, Авраам говорит, что между геенной и раем тянется большая пропасть (согласно раввинскому представлению – только пядь), так что Лазарь, если и захотел бы пойти к богачу, то не мог бы того сделать.

В этом отделе указывается, что имеется только один путь для того, чтобы избегнуть участи богача, томящегося в аду, – это покаяние, изменение праздной, проводимой в одних наслаждениях жизни, и что средствами, какие указаны всем ищущим вразумления, служат закон и пророки. Даже возвращение умершего не может принести столько пользы для ведущих такую беспечную жизнь, как эти постоянно имеющиеся средства вразумления.

Сумма, соответствующая цене примерно 18,5 кг золота. – Прим.ред.

Примерно 23 кг в золотом эквиваленте. – Прим. ред.

Из ответа Авраама богачу можно заключать о ложности учения спиритизма, признающего возможность явлений умерших для убеждения кого-либо в какой-либо высокой истине: у нас есть руководительница в жизни – Святая Церковь, и иных средств нам не нужно. Некоторые толкователи, помимо прямого смысла, указанного выше, усматривают в этой притче еще смысл аллегорический и пророческий. Богач, по их разумению, во всем своем поведении и судьбе изображает собой иудейство, жившее беспечно в надежде на свои права на Небесное Царство и потом, по пришествии Христа, внезапно очутившееся за порогом этого Царства, а нищий – язычество, которое было отчуждено от израильского общества и жило в духовной нищете, а потом вдруг было принято в лоно Христовой Церкви.

Вам может быть интересно:

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»