Импульсная техника что это

Импульсная техника

Полезное

Смотреть что такое “Импульсная техника” в других словарях:

ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА — ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА, область техники; охватывает исследование, разработку и использование методов и технических средств генерирования, преобразования, усиления и измерения параметров электрических импульсов, а также исследование импульсных… … Современная энциклопедия

ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА — область техники, предмет которой разработка теоретических основ, практических методов и технических средств генерирования (формирования), преобразования и измерения параметров электрических импульсов, а также исследование импульсных процессов в… … Большой Энциклопедический словарь

импульсная техника — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN sampling technique … Справочник технического переводчика

Импульсная техника — ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА, область техники; охватывает исследование, разработку и использование методов и технических средств генерирования, преобразования, усиления и измерения параметров электрических импульсов, а также исследование импульсных… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА — область радиоэлектроники, вычислительной техники, автоматики, телемеханики, телефонии, электротехники и др. отраслей, в которых разрабатываются и используются импульсные режимы работы систем и устройств … Большая политехническая энциклопедия

импульсная техника — область техники, предмет которой разработка теоретических основ, практических методов и технических средств генерирования (формирования), преобразования и измерения параметров электрических импульсов, а также исследование импульсных процессов в… … Энциклопедический словарь

импульсная техника — impulsinė technika statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. pulse technique vok. Impulstechnik, f rus. импульсная техника, f pranc. technique des impulsions, f … Automatikos terminų žodynas

импульсная техника — impulsinė technika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. pulse technique vok. Impulstechnik, f rus. импульсная техника, f pranc. technique des impulsions, f … Fizikos terminų žodynas

ИМПУЛЬСНАЯ ТЕХНИКА — область техники, предмет к рой разработка теоретич. основ, практич. методов и технич. средств генерирования (формирования), преобразования и измерения параметров электрич. импульсов, а также исследование импульсных процессов в электрич. цепях (гл … Большой энциклопедический политехнический словарь

Импульсная техника высоких напряжений — Импульсная техника высоких напряжений, область электротехники, предметом которой является получение, измерение и использование импульсов высоких напряжений (амплитудой от 102 в до 107 в) и импульсов сильных токов (амплитудой от 102 а до 107 а).… … Большая советская энциклопедия

Импульсная техника

область техники, исследующая, разрабатывающая и применяющая методы и технические средства генерирования (формирования), преобразования и измерения электрических импульсов (см. Импульс электрический). В И. т. также исследуют и анализируют процессы, возникающие при воздействии электрических импульсов на различные электрических цепи, устройства и объекты.

Электрические импульсы тока и напряжения широко используются для тех или иных целей в различных областях науки и техники (см. Импульсная техника высоких напряжений). Наиболее широко электрические импульсы применяются в электронике при импульсном режиме работы электронных устройств различного назначения. Здесь находят применение как одиночные импульсы (радиоимпульсы и видеоимпульсы), так и главным образом последовательности импульсов (серии импульсов), образующих импульсные сигналы, несущие информацию или выполняющие функции управления работой электронных устройств.

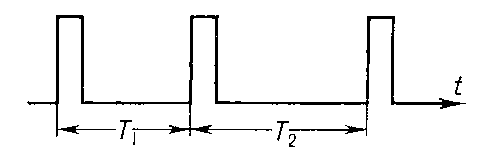

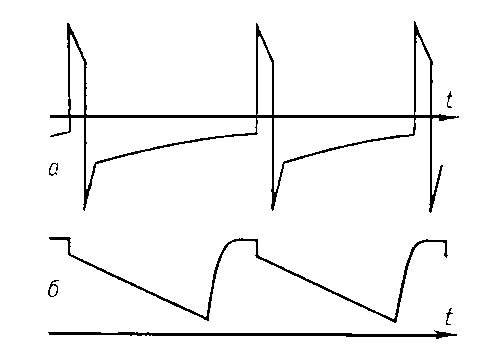

При импульсном режиме электронные устройства подвергаются воздействию электрических сигналов не непрерывно (в течение всего времени работы устройства), а прерывисто. При этом прерывистая структура импульсных сигналов составляет принципиальную основу полезных функций устройства, работающего в импульсном режиме. Импульсные сигналы различаются по амплитуде и длительности импульсов, частоте их следования, а также по относит. взаимному расположению в серии. На рис. 1 изображен импульсный сигнал в виде серии из 3 импульсов, сгруппированных согласно некоторому условному коду, определяемому, в частности, расстановкой импульсов в серии. Импульсные сигналы могут иметь более сложную структуру, зависящую от вида модуляции (См. Модуляция) и формы импульса. Некоторые электрические колебания сложной формы (рис. 2), в отличие от синусоидальных, имеют разрывной характер; им свойственны весьма широкий частотный спектр и наличие характерных точек, точнее участков весьма малой временной протяжённости, в которых скорость изменения колебательного процесса претерпевает резкие скачки (разрывы). Эти свойства сближают колебания сложной формы с типичными импульсными процессами. В И. т. часто применяют импульсные сигналы с частотным заполнением от десятков гц до десятков Ггц.

Для получения импульсов различной формы, функционального преобразования импульсных сигналов, селекции импульсов по тому или иному признаку, а также для выполнения логических операций над ними служат типовые импульсные логические схемы и устройства. К ним относятся линейные устройства формирования импульсов, преобразования их формы, амплитуды, полярности и временного положения (формирующие линии, дифференцирующие и интегрирующие цепи, импульсные трансформаторы и усилители, электромагнитные и ультразвуковые линии задержки); нелинейные устройства преобразования импульсов и переключения цепей (ограничители, фиксаторы уровня, Пик-трансформаторы, магнитные генераторы импульсов, электронные ключи и др.); регенеративные спусковые схемы (См. Спусковая схема), и генераторы импульсов (пересчётные схемы, Триггеры, мультивибраторы, Блокинг-генераторы); импульсные делители частоты повторения; электронные генераторы линейно-изменяющегося тока и напряжения (в т.ч. Фантастроны, Санатроны и др.); селекторы импульсов; логич. схемы и спец. устройства обработки импульсных сигналов (кодирующие и декодирующие устройства, Дешифраторы, Регистры, матрицы, элементы памяти ЭВМ и др.).

Импульсные методы работы широко используются в телевидении (См. Телевидение), где сигналы изображения и синхронизации — импульсные; с помощью радиоимпульсов удалось решить такую важную задачу, как измерение расстояний, что обусловило развитие импульсной радиолокации и радионавигации (в системах обнаружения, в радиовысотомерах, в навигации кораблей и самолётов). Импульсное кодирование сообщений, основанное на различных принципах импульсной модуляции, позволяет осуществлять радиосвязь с высокой помехозащищенностью, а также многоканальную радиосвязь (с разделением каналов по времени) в телеметрии. Перспективно использование импульсных режимов в радиоуправлении на большом расстоянии, например искусственными спутниками Земли (См. Искусственные Спутники Земли), космическими кораблями, луноходами.

Импульсные методы имеют существенное значение в информационно-измерительной технике, используемой, в частности, в космической электронной аппаратуре и при исследованиях в области физики быстрых частиц. Методы и средства И. т. лежат в основе работы современных электронных ЦВМ, разнообразных цифровых автоматов, применяемых не только как средство автоматизации вычислительного процесса, но и для решения различных логических задач при автоматической обработке информации. Для этого производятся соответствующие преобразования над импульсными сигналами, несущими информацию (обычно в сопровождении помех), и с помощью логических схем и устройств селекции импульсов выполняются логические операции над импульсами. Т. о. выделяют, анализируют, распознают и регистрируют полезную информацию, содержащуюся в обрабатываемых импульсах. Исключительно широко применяются методы И. т. в радиоизмерительных устройствах (Частотомерах, Осциллографах, анализаторах спектра (См. Анализатор спектра), измерителях временных интервалов и др.).

Первое практическое применение импульсных режимов работы электрических устройств связано с изобретением русским учёным П. Л. Шиллингом электромагнитного Телеграфа (1832), усовершенствованного русским академиком Б. С. Якоби и американским изобретателем С. Морзе. Изобретатель радио А. С. Попов для генерации радиоволн применил импульсный искровой передатчик (1895). В 1907 русский учёный Л. И. Мандельштам выдвинул идею использования изменяющихся по известному закону электрических величин для создания точного масштаба времени, которая была реализована в устройстве временной развёртки осциллографа; так был открыт способ исследования кратковременных импульсных процессов. В том же 1907 русский учёный Б. Л. Розинг впервые в мире использовал электроннолучевую трубку для приёма сигналов изображения. Этим было положено начало телевидению. В 1918 советский учёный М. А. Бонч-Бруевич разработал и исследовал «катодное реле», позволяющее скачком изменять силу тока электронных ламп и напряжение на их электродах. В 1919 в журнале «Annales de Physique» американские учёные Х. Абрагам и Е. Блох опубликовали статью с описанием др. подобного устройства — мультивибратора; тогда же американские учёные В. Иклс и Ф. Джордан разработали схему триггера; мультивибратор и триггер широко используются в современной И. т. В конце 20-х гг. в связи с распространением коротковолновой радиосвязи (См. Радиосвязь) возникла необходимость измерения высоты ионизированных слоев атмосферы. Первая в СССР установка для импульсного измерения расстояний была создана в 1932 под рук. М. А. Бонч-Бруевича. Принципы работы этой установки впоследствии нашли применение в импульсной радиолокации. Быстрое развитие И. т. стимулировалось совершенствованием радиосвязи, телевидения, радиолокации, радионавигации, телеуправления, телеметрии, вычислительной техники. Этому способствовало также решение ряда теоретич. проблем, в том числе теории нелинейных и разрывных колебаний, разработанной советскими радиофизиками А. А. Андроновым, А. А. Виттом и С. Э. Хайкиным. Исключительно важно для совр. состояния и дальнейшего развития И. т. совершенствование полупроводниковой электроники и интегральных схем (См. Интегральная схема).

Лит.: Моругин Л. А., Глебович Г. В., Наносекундная импульсная техника, М., 1964; Магнитные генераторы импульсов, М., 1968;ГольденбергЛ.М., Теория и расчёт импульсных устройств на полупроводниковых приборах, М., 1969; Справочник по импульсной технике, под ред. В. Н. Яковлева, К., 1970; Алексенко А. Г., Основы микросхемотехники, М., 1971; Ицхоки Я. С., Овчинников Н. И., Импульсные цифровые устройства, М., [1972]; Миллман Я., Тауб Г., Импульсные и цифровые устройства, пер. с англ., М. — Л., 1960; Харли Р. Б., Логические схемы на транзисторах, пер. с англ., М., 1965; Чжоу В. Ф., Принципы построения схем на туннельных диодах, пер. с англ., М., 1966; Vabre I.-P., Electronique des impulsions, t. 3, P., 1970.

Рис. 1. Импульсный сигнал из трёх прямоугольных импульсов.

Рис. 2. Электрические колебания сложной формы: а — пиковые; б — пилообразные.

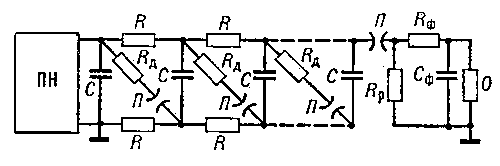

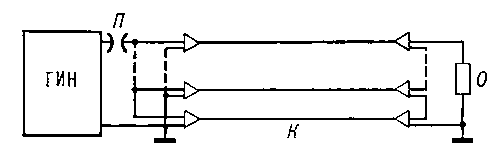

Импульсы напряжений амплитудой до 10 7 в получают от генераторов импульсных напряжений (ГИН). Они содержат группу конденсаторов С (рис. 1), которые при зарядке от источника ПН соединены параллельно через сопротивления R. Когда напряжение на конденсаторах достигает требуемой величины, они с помощью искровых промежутков П включаются последовательно (схема Аркадьева — Маркса). Длительность фронта и спада импульса регулируется демпфирующими Rд и разрядным Rp сопротивлениями, ёмкостью Сф и ёмкостью нагрузки О.

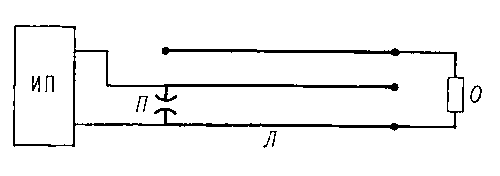

Для получения импульсов с амплитудой 10 6 в, длительностью фронта

Импульсы с длительностью фронта

10 4 —10 5 в применяют импульсные трансформаторы (катушки Румкорфа, трансформатор Тесла и др.).

Амплитуды импульсов измеряются с помощью специальных ёмкостных, омических или смешанных делителей напряжения.

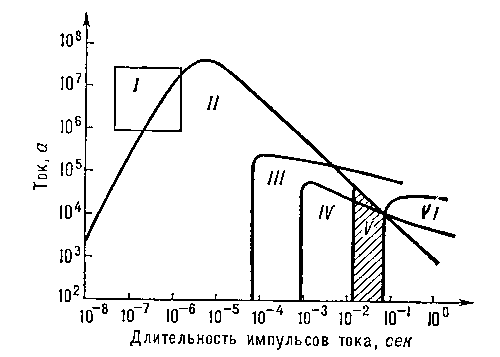

Для присоединения нагрузки к импульсным источникам сильных токов используют Тиратроны, (при токе до 10 3 —10 4 а и напряжении

20—30 кв), Разрядники с повышенным и атмосферным давлением (токи до 10 6 а и напряжения до 10 5 в), вакуумные разрядники с непрерывной откачкой (токи до 10 6 а, напряжения до 10—20 кв) и запаянные (токи до 10 3 а и напряжения до 10 5 в). Применяются также разрядники с твёрдым диэлектриком, заменяемым после каждого разряда (токи

10 4 в). Для согласования ёмкостных и индуктивных накопителей с нагрузкой применяются импульсные трансформаторы. Измерение импульсных токов проводится с помощью Шунтов или измерительных трансформаторов (пояса Роговского) с интегрирующими цепями. Для этой же цели применяются устройства, использующие явление вращения плоскости поляризации (См. Вращение плоскости поляризации) (угол поворота плоскости поляризации пропорционален напряжённости магнитного поля, создаваемого измеряемым током).

Лит.: Техника высоких напряжений, под ред. Л. И. Сиротинского, ч. 1, М., 1951; Гончаренко Г. М., Жаков Е. М., Дмоховская Л. Ф., Испытательные установки и измерительные устройства в лабораториях высокого напряжения, М., 1966; Фрюнгель Ф., Импульсная техника. Генерирование и применение разрядов конденсаторов, пер. с нем., М.—Л., 1965; Техника больших импульсных токов и магнитных полей, под ред. В. С. Комелькова, М., 1970; Месяц Г. А., Насибов А. С., Кремнев В. В., Формирование наносекундных импульсов высокого напряжения, М., 1970; Физика быстропротекающих процессов, пер. с нем., под ред. Н. А. Златина, т. 1, М., 1971.

Рис. 1. Схема генератора импульсных напряжений (ГИН, или схема Аркадьева — Маркса): ПН — источник постоянного напряжения; С — конденсаторы; R — зарядные сопротивления; Rд — демпфирующие сопротивления: Rp — разрядное сопротивление; П — искровые промежутки; О — объект испытания.

Рис. 2. Схема кабельного генератора наносекундных импульсов высокого напряжения; К — отрезки коаксиального кабеля; П — искровой промежуток; О — нагрузка.

Рис. 3. Схема генератора Блюмлейна: ИП — источник постоянного напряжения или ГИН; Л — трёхполосная полосковая линия.

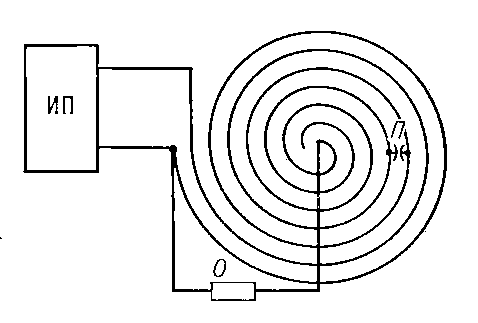

Рис. 4. Спиральный генератор.

Курс импульсной техники

Я.С. Ицхоки, Ю.А. Браммер, Пащук

Электрические импульсы тока и напряжения широко используются для тех или иных целей в различных областях науки и техники высоких напряжений). Наиболее широко электрические импульсы применяются в электронике при импульсном режиме работы электронных устройств различного назначения. Здесь находят применение как одиночные импульсы (радиоимпульсы и видеоимпульсы), так и главным образом последовательности импульсов (серии импульсов), образующих импульсные сигналы, несущие информацию или выполняющие функции управления работой электронных устройств.

При импульсном режиме электронные устройства подвергаются воздействию электрических сигналов не непрерывно (в течение всего времени работы устройства), а прерывисто. При этом прерывистая структура импульсных сигналов составляет принципиальную основу полезных функций устройства, работающего в импульсном режиме. Импульсные сигналы различаются по амплитуде и длительности импульсов, частоте их следования, а также по относит. взаимному расположению в серии. На рис. 1 изображен импульсный сигнал в виде серии из 3 импульсов, сгруппированных согласно некоторому условному коду, определяемому, в частности, расстановкой импульсов в серии. Импульсные сигналы могут иметь более сложную структуру, зависящую от вида модуляции и формы импульса. Некоторые электрические колебания сложной формы (рис. 2), в отличие от синусоидальных, имеют разрывной характер; им свойственны весьма широкий частотный спектр и наличие характерных точек, точнее участков весьма малой временной протяжённости, в которых скорость изменения колебательного процесса претерпевает резкие скачки (разрывы). Эти свойства сближают колебания сложной формы с типичными импульсными процессами. В импульсной технике часто применяют импульсные сигналы с частотным заполнением от десятков гц до десятков Ггц.

Рис. 1. Импульсный сигнал из трёх прямоугольных импульсов.

Рис. 2. Электрические колебания сложной формы: а — пиковые; б — пилообразные.

Для получения импульсов различной формы, функционального преобразования импульсных сигналов, селекции импульсов по тому или иному признаку, а также для выполнения логических операций над ними служат типовые импульсные логические схемы и устройства. К ним относятся линейные устройства формирования импульсов, преобразования их формы, амплитуды, полярности и временного положения (формирующие линии, дифференцирующие и интегрирующие цепи, импульсные трансформаторы и усилители, электромагнитные и ультразвуковые линии задержки); нелинейные устройства преобразования импульсов и переключения цепей (ограничители, фиксаторы уровня, пик-трансформаторы, магнитные генераторы импульсов, электронные ключи и др.); регенеративные спусковые схемы, и генераторы импульсов (пересчётные схемы, триггеры, мультивибраторы, блокинг-генераторы); импульсные делители частоты повторения; электронные генераторы линейно-изменяющегося тока и напряжения (в т.ч. фантастроны, санатроны и др.); селекторы импульсов; логич. схемы и спец. устройства обработки импульсных сигналов (кодирующие и декодирующие устройства, дешифраторы, регистры, матрицы, элементы памяти ЭВМ и др.).

Импульсные методы работы широко используются в телевидении, где сигналы изображения и синхронизации — импульсные; с помощью радиоимпульсов удалось решить такую важную задачу, как измерение расстояний, что обусловило развитие импульсной радиолокации и радионавигации (в системах обнаружения, в радиовысотомерах, в навигации кораблей и самолётов). Импульсное кодирование сообщений, основанное на различных принципах импульсной модуляции, позволяет осуществлять радиосвязь с высокой помехозащищенностью, а также многоканальную радиосвязь (с разделением каналов по времени) в телеметрии. Перспективно использование импульсных режимов в радиоуправлении на большом расстоянии, например искусственными спутниками Земли, космическими кораблями, луноходами.

Импульсные методы имеют существенное значение в информационно-измерительной технике, используемой, в частности, в космической электронной аппаратуре и при исследованиях в области физики быстрых частиц. Методы и средства импульсной техники лежат в основе работы современных электронных ЦВМ, разнообразных цифровых автоматов, применяемых не только как средство автоматизации вычислительного процесса, но и для решения различных логических задач при автоматической обработке информации. Для этого производятся соответствующие преобразования над импульсными сигналами, несущими информацию (обычно в сопровождении помех), и с помощью логических схем и устройств селекции импульсов выполняются логические операции над импульсами. Таким образом выделяют, анализируют, распознают и регистрируют полезную информацию, содержащуюся в обрабатываемых импульсах. Исключительно широко применяются методы импульсной техники в радиоизмерительных устройствах (частотомерах, осциллографах, анализаторах спектра, измерителях временных интервалов и др.).

Первое практическое применение импульсных режимов работы электрических устройств связано с изобретением П. Л. Шиллингом электромагнитного телеграфа (1832), усовершенствованного академиком Б. С. Якоби и американским изобретателем С. Морзе. Изобретатель радио А. С. Попов для генерации радиоволн применил импульсный искровой передатчик (1895). В 1907 Л. И. Мандельштам выдвинул идею использования изменяющихся по известному закону электрических величин для создания точного масштаба времени, которая была реализована в устройстве временной развёртки осциллографа; так был открыт способ исследования кратковременных импульсных процессов. В том же 1907 Б. Л. Розинг впервые в мире использовал электроннолучевую трубку для приёма сигналов изображения. Этим было положено начало телевидению. В 1918 советский учёный М. А. Бонч-Бруевич разработал и исследовал «катодное реле», позволяющее скачком изменять силу тока электронных ламп и напряжение на их электродах. В 1919 в журнале «Annales de Physique» американские учёные Х. Абрагам и Е. Блох опубликовали статью с описанием др. подобного устройства — мультивибратора; тогда же американские учёные В. Иклс и Ф. Джордан разработали схему триггера; мультивибратор и триггер широко используются в современной импульсной технике. В конце 20-х гг. в связи с распространением коротковолновой радиосвязи возникла необходимость измерения высоты ионизированных слоев атмосферы. Первая в СССР установка для импульсного измерения расстояний была создана в 1932 под рук. М. А. Бонч-Бруевича. Принципы работы этой установки впоследствии нашли применение в импульсной радиолокации. Быстрое развитие импульсной техники стимулировалось совершенствованием радиосвязи, телевидения, радиолокации, радионавигации, телеуправления, телеметрии, вычислительной техники. Этому способствовало также решение ряда теоретич. проблем, в том числе теории нелинейных и разрывных колебаний, разработанной советскими радиофизиками А. А. Андроновым, А. А. Виттом и С. Э. Хайкиным. Исключительно важно для совр. состояния и дальнейшего развития импульсной техники совершенствование полупроводниковой электроники и интегральных схем.

Трансцеребральная импульсная электротерапия

Это метод нейротропной терапии, заключающийся в воздействии на ЦНС различными импульсными токами низкой частоты и малой силы. Определяющая роль принадлежит непосредственному действию импульсного тока на структуры мозга. Ток проникает в полость черепа, распространяется по сосудам и ликворным пространствам. Его плотность наиболее велика в области основания мозга, меньше всего в коре больших полушарий, поэтому наибольшему влиянию импульсного тока подвергаются образования, расположенные вблизи основания мозга, а именно — таламус, гипоталамус, гипофиз, ретикулярная формация ствола мозга, лимбическая система, что благоприятно влияет на их функциональное состояние. В результате нормализуются вегетативное обеспечение различных функций организма, психо-физиологические параметры, процессы адаптации организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды и т.д.

Основные лечебные эффекты методов трансцеребральной импульсной электротерапии:

Противопоказания: трансцеребральная электротерапия не применяется при воспалительных и дистрофических заболеваниях глаз, отслойке и пигментном перерождении сетчатки, застойных явлениях в области дисков зрительного нерва, при высокой степени близорукости (выше 5D), некоторые формы глаукомы, катаракты, а также при остаточных явлениях нарушения мозгового кровообращения, арахноидите в анамнезе, глаукоме, катаракте.

В детском возрасте метод применяется с 3-х лет.

Техника проведения процедуры.

Процедуры должны проводиться через час — полтора после приема пищи. Процедуры проводятся в положении лежа, в комфортных условиях. Больной перед проведением процедуры принимает удобную позу и расслабляется.

Электроды накладываются на сосцевидные отростки и на область век (при закрытых глазах) – глазнично-затылочная методика; или на область лобной кости – лобно-затылочная методика. Во время процедуры пациент испытывает легкую успокаивающую вибрацию. Во время процедуры часто наступает физиологический сон, как правило, поверхностный.

В период до 4х часов после окончания воздействия отмечается снижение остроты реакции на внешние раздражители, что следует учитывать при вождении автотранспорта, работе, требующей повышенного внимания.

Методы трансцеребральной импульсной электротерапии:

1. Электросон классический

2. Мезодиэнцефальная модуляция

3. Трансцеребральная электростимуляция

5. Трансцеребральная амплипульс- и интерференц- терапия.

Разработаны сочетанные методы трансцеребральной импульсной электротерапии с форезом лекарственных веществ, импульсной магнитотерапией.