как определить по черепу пол человека

Определение пола, возраста и морфологических особенностей по черепу и другим элементам скелета

В современной краниологии большое значение имеет определение половой и возрастной принадлежности исследуемого черепа или серии черепов. Потребность в подобного рода исследованиях возникает в судебно-медицинской практике и при археологических исследованиях.

Определение пола базируется на явлениях полового диморфизма, прослеживаемого уже на уровне половых хромосом. После 7—8-летнего возраста, когда включаются в работу половые железы, начинают формироваться различия между мальчиками и девочками в массивности скелета и других признаках, которые и служат потом для определения пола.

Различия в строении мужской и женской скелетной системы выражаются в форме грудной клетки, таза, в строении черепа и т. д.

Наиболее точное определение пола дает исследование костей таза. Женский и мужской таз различаются своими функциональными нагрузками и отсюда различия в их строении.

В случаях, когда кости таза отсутствуют, определение возможно по трубчатым костям и даже костным фрагментам. У мужчин костная система более массивная, чем у женщин с резко выраженным рельефом в местах прикрепления мышц. Считают, что по весовым и длинотным различиям трубчатых костей можно точнее установить пол.

|  |

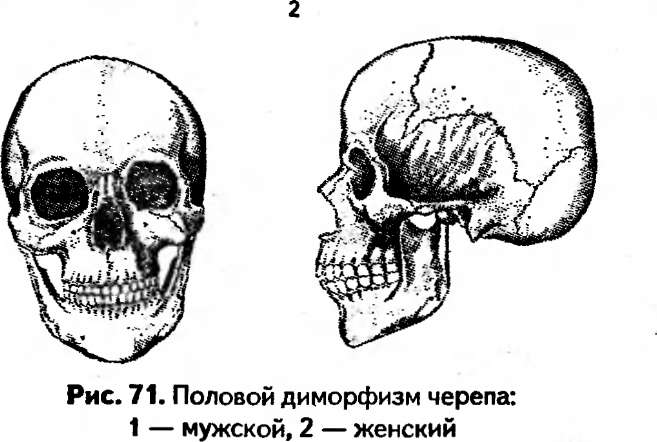

| Рис. 22. Половые различия черепа.1 – мужской череп, 2- женский череп |

Особенно подробно изучены различия в строении мужских и женских черепов (см. рис. 22). Признаки, по которым различаются черепа мужчин и женщин представлены в таблице 35.

Основанием для определения возраста служат те изменения, которые претерпевает организм в своем развитии. Ранее уже отмечалось, что биологический возраст не совпадает с паспортным (см. занятия № 2-3), опережая или отставая от него.

Морфологические особенности черепа мужчин и женщин

(по В. П. Алексееву, Г. Ф. Дебецу, 1964)

| Признак | Мужчина | Женщина |

| Размеры черепа | Большие, особенно лицевого отдела | Меньшие, особенно лицевого отдела |

| Места прикрепления мышц | Более рельефные, т. е. сильнее развиты | Рельеф выражен слабее |

| Сосцевидные отростки | Более мощные и длинные | Меньше и короче |

| Скуловые дуги | Толще | Тоньше |

| Лобные и теменные бугры | Выражены слабее | Выражены отчетливо |

| Лоб | Покатый | Прямой |

| Лобно-носовой угол | Выражен более отчетливо из-за сильного развития рельефа | Плавный переход от носового отростка лобной кости к носовым костям, угол сглажен |

| Орбиты | Овальной или прямоугольной формы, вытянуты в горизонтальной плоскости, верхние края толстые | Высокие и округлые, верхние края тонкие и острые, на фоне лицевого скелета их размеры относительно велики |

| Зубы | Крупнее и корни постоянных зубов больше | Мельче и корни постоянных зубов короче и тоньше |

Различия могут составить 4—5 лет. Ориентировка на биологические изменения в онтогенезе не позволяет выделить некоторые периоды, например период новорожденности. Обычно выделяют 6 периодов, основанных на критериях биологического возраста (см. табл. 34):

Возрастные периоды, определяемые по скелету

| Возрастные периоды | Продолжительность периодов |

| Первый детский | До 6-7 лет, критерием служит появление первого постоянного моляра |

| Второй детский | До появления вторых постоянных моляров (7- 14 лет) |

| Юношеский | До закрытия основно-затылочного синостоза (от 14 до 18-22 лет) |

| Молодой | До начала синостозирования черепных швов (от 18-22 лет до 30-35 лет) |

| Зрелый | От начала синостозирования швов до значительной их облитерации; отмечается большая сточенность коронок зубов (от 33 до 54 лет) |

| Старческий | Характеризуется почти полным зарастанием швов, наблюдается значительная атрофия альвеолярного отростка на верхней челюсти или альвеолярного края на нижней (от 55 лет и старше) |

На костных материалах прослеживаются: возрастная изменчивость костей черепа, костей скелета и зубов.

Эмбриогенез костей черепа различается по времени и тканевой основе, участвующей в формировании. Различают кости черепа, развивающиеся в тесной связи с головным мозгом, и кости лица, являющиеся вместилищем начальных отделов пищеварительной и дыхательной трубки. Затылочная, клиновидная, две височные, две теменные и лобная связаны с развитием головного мозга, а решетчатая, две нижние носовые раковины, две слезные, две носовые кости и сошник связаны с развитием обонятельной капсулы. Лицевой череп в онтогенезе развивается на основании жаберных дуг. Из первой жаберной дуги формируется верхняя челюсть и отдельные косточки среднего уха. Из второй — подъязычная кость, шиловидный отросток височной кости и стремя среднего уха. Большинство костей черепа формируются как парные отдельные кости, соединяющиеся между собой чешуйчатыми и плоскими швами — тонкими костными отростками, заходящими друг за друга. Между костями свода черепа новорожденного имеются также четыре родничка — передний (ромбовидной формы, расположен между двумя половинами лобной и теменными костями), задний (между теменными и затылочной костями), клиновидный (на боковой поверхности черепа между лобной, теменной, височной и клиновидной костями) и сосцевидный (находится между теменной, затылочной и височной костями) (см. рис. 23).

|  |

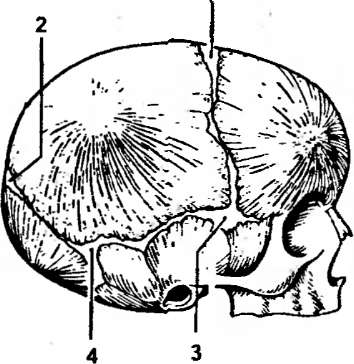

| Рис. 23. Череп новорожденного:передний (1), задний (2), клиновидный (3), сосцевидный (4) роднички |

Замещение хрящевой ткани на костную в костях черепа начинается на 9—10 неделе эмбриогенеза. Полностью окостенение происходит уже после рождения. Ориентирами биологического возраста на черепе служат швы и роднички. Клиновидный и сосцевидный закрываются в первые недели после рождения. Задний родничок — на третьем месяце жизни. Большой родничок закрывается к 1,5-2 годам. Задержка его закрытия до 3—5 лет отмечается при рахите.

|

| Рис. 24. Схема облитерации черепных швов, (цифрами обозначен возраст в годах): 1 — вид сбоку, 2 — вид сверху |

При определении возраста важно обратить внимание на зарастание (облитерация) черепных швов. От индивидуальных особенностей процесса окостенения зависит образование дополнительных костных швов и костных островков на черепе. В связи с тем, что у человека в отличие от других млекопитающих зарастание швов начинается с внутренней поверхности черепа, более точное определение возраста дает оценка состояния швов на внутренней поверхности черепной коробки. Точность определения возраста этим способом допускает ошибку в среднем до 8 лет. Порядок зарастания черепных швов показан на рисунке 24. Результаты исследования записываются в краниологическом бланке.

Облитерация некоторых черепных швов и замена их костными образованиями начинается с 16—18 лет у мужчин, у женщин несколько позже. Первым обычно окостеневает шов между базилярной частью затылочной кости и телом клиновидной. Окостенение швов свода черепа происходит обычно в пожилом возрасте.

Степень зарастания швов оценивается по пятибалльной шкале (0—4) для каждого участка отдельно (см. табл. 35).

Балльная оценка степени зарастания швов черепа.

| Баллы | Степень зарастания шва |

| Нет зарастания шва | |

| Заросло менее половины шва | |

| Заросло около половины шва | |

| Заросло более половины шва | |

| Шов зарос полностью |

Для суждения о состоянии процессов окостенения часто пользуются исследованием рентгенограмм кистей и дистальных отделов предплечий (см. табл. 36).

Установленные индивидуальные показатели в сравнении с приведенными стандартами расцениваются как костный возраст ребенка. Одной из причин более раннего появления точек окостенения может быть акселерация, а более позднего — ретардация в связи с болезнями (рахитом, дистрофией и другими).

Раннее появление точек окостенения может вызвать также радиационный фон. Это явление отмечено многими исследователями в зонах радиационного контроля после Чернобыльcкой аварии.

В палеоантропологической практике приходится определять возраст, начиная с рождения. В возрасте до года точки окостенения определены при изучении рентгенограмм новорожденных. На протяжении первого года жизни появляются новые точки окостенения в локтевой, лучевой, головчатой, крючковидной, бедренной, большой берцовой, малой берцовой, кубовидной костях и грудине. Для определения возраста в период до одного года можно использовать размер отдельных костей.

Сроки появления и локализация ядер окостенения кисти у мальчиков и девочек,

определяющие возраст (по С. А. Бурову, 1972).

К 3-6 годам жизни происходит слияние всех костных частей позвонков, к 13—16 годам срастается клювовидный отросток лопатки с ее телом. Тазовая кость, состоящая до 14—16 лет из трех отдельных частей — подвздошной, седалищной и лобковой, полностью срастается лишь к 20—22 годам. К периоду завершения полового созревания, т. е. к 16—18 годам, окостеневает надколенник, а также черепной шов на основании черепа, между базиллярной частью затылочной кости и телом клиновидной. Сегменты тела грудины срастаются к 16 годам, а мечевидный отросток с ее телом — к 30. Полное окостенение ключицы, а также сращение тел крестцовых позвонков наступают к 20—22 годам.

Последовательность окостенения такова, что в разные сроки срастается срединный отдел длинных трубчатых костей с их верхним и нижним отделами. На верхней конечности к 18— 20 годам заканчивается окостенение всех отделов лучевой кости и костей кисти. К этому времени срастаются нижний и средний отделы плечевой кисти, приращение же ее верхнего сегмента завершается к 20—22 годам. На нижней конечности к 16—19 годам сливаются нижний участок большеберцовой кости со средним.

Окостенение обеих костей голени заканчивается в 20—22 года. Полное приращение верхнего сегмента бедренной кости к среднему происходит в 17-18 лет, нижнего — в 18-20 лет.

Биологический возраст взрослого индивидуума, т. е. со сформировавшейся костной системой, наиболее точно определяется при исследовании изменений губчатого вещества длинных трубчатых костей на их горизонтальных распилах или рентгенограммах. В практической работе чаще пользуются способом, учитывающим возрастные изменения внешней поверхности отдельных костей.

Начальные проявления старения костно-суставного аппарата определяются по степени изношенности суставных хрящей — в суставных концах сначала откладываются соли (обызвествление), а затем окостеневают фибринозные и хрящевые элементы. На концах суставных поверхностей появляются краевые костные разрастания. Их выраженность тем сильнее, чем преклоннее возраст. Эти изменения раньше всего начинаются в дистальных межфаланговых — нижних пальцевых суставах и суставах позвоночного столба. Вместо округлых очертаний на основаниях концевых фаланг кисти появляются краевые костные разрастания, острые выступы. В старческом возрасте резко суживаются суставные щели. Костно-суставной аппарат у женщин начинает стареть в среднем на 5—10 лет раньше, чем у мужчин.

Возрастные изменения структуры кости приводят также к тому, что после 50 лет компактные пластинки (наружный слой) и губчатое вещество (внутренний слой) кости разрежаются. Кость становится тонкой, пористой, хрупкой и легкой, вес ее уменьшается.

Уровень окостенения посткраниального скелета (постепенное замещение хрящевой ткани на костную) является важным показателем биологического возраста. В судебно-медицинской практике разработана методика определения возраста плода по наличию участков окостенения и по размерам костей. Однако в поле зрения палеоантрополога такие скелеты попадают очень редко, в большинстве случаев разрушаясь в почве. В качестве примера сохранения скелетных останков плода можно привести случай при раскопках на Ледницком острове (Польша). Был обнаружен скелет плода, находящийся вместе с тазовыми костями женщины. Такая находка является свидетельством того, что женщина умерла во время родов.

При осмотре детского черепа для установления возраста обязательно обращают внимание на зубной ряд. Формирование, прорезывание и замена молочных зубов на постоянные также являются критериями возраста (подробнее в следующих занятиях).

С 3 до 6 лет в нижней части наружного слухового прохода хрящ замещается костной пластинкой, срастаются все сегменты затылочной кости.

В возрасте от 7 до 14 лет боковые части затылочной кости полностью сращены с телом.

Срок прорезывания третьего коренного моляра совпадает с закрытием клиновидно-затылочного шва на основании черепа, т. е. в 17-20 лет.

Выпадение зубов сопровождается атрофией соответствующего участка десны — альвеолярного отростка челюсти, а их полное выпадение приводит к истончению краев челюсти и изменению угла наклона ветви нижней челюсти, при котором он становится более тупым, подбородок сильнее выдает вперед. Эти изменения характерны для старческого возраста.

В качестве источника дополнительных сведений о возрасте можно использовать характер структуры кости черепа. После пятидесяти лет изменяются физические и биохимические свойства костей: они становятся легкими, пористыми, хрупкими, ломкими и тонкими, поскольку разрежаются компактные пластинки и губчатое вещество кости. Отмеченные процессы ведут к уменьшению веса черепа.

Скелетная система человека, как и другие системы органов, подвержена индивидуальной, половой и географической изменчивости.

В остеологических исследованиях прямое измерение длины тела невозможно, поэтому разработаны эмпирические формулы, позволяющие определить длину тела по костям конечностей: плечевой, лучевой, бедренной и большеберцовой костям. Разработанные таблицы размеров отдельных костей для возрастных групп, начиная с 4 лет и до 21 года, приводятся в работе В. П. Алексеева «Остеометрия» (1966) и других работах.

Определение длины тела по костям конечностей — задача, которая часто встает при исследовании палеоантропологических материалов. Имеются различные таблицы и формулы, вычисленные эмпирически на трупном материале. По формулам Пирсона, составленным отдельно для мужских и женских скелетов, длина тела равна (см. табл. 37).

Определение длины тела по отдельным костям скелета (по Пирсону).

Величины, вычисленные по нескольким костям, более точны, чем полученные на отдельной кости.

Формулы Пирсона применимы для населения со средним ростом (165 см для мужчин). В высокорослой группе они дают заниженные, а в низкорослой — завышенные цифры.

Имеются и другие методы определения длины взрослого человека по длинным костям скелета. Подробнее рассказывается о них в работе В. П. Алексеева «Остеометрия» (1966) и других работах.

Исследование костных останков в захоронениях по обряду трупосожжений. Возможность получения информации о половозрастных особенностях людей, захороненных по обряду трупосожжения, значительно сужается. Отмечается большая зависимость от степени сохранности костного материала, комплектности и степени раздробленности самого погребения. Во многих случаях, однако, есть основания для приблизительной оценки морфологических признаков, а также определения возраста, пола и длины тела. Реконструкции костных останков из трупосожжений посвящены многочисленные работы польских ученых А. А Малиновского, Я. Пионтека, Я. Стржалко и др.

Словарь терминов

Вопросы для самоподготовки

1. Что изучает краниология?

2. Каковы основные признаки мужского и женского черепов?

3. Какие градации возрастов приняты в современной краниологии?

4. По каким признакам можно определить возраст черепа?

5. Какие формы изменчивости характерны для скелетной системы человека?

6. Какие признаки строения скелета наиболее подвержены индивидуальной изменчивости?

7. Каковы основные характеристики мужского и женского скелетов?

8. Каким образом можно вычислить длину тела по длинным костям скелета?

Темы докладов и рефератов

Литература, рекомендуемая для самоподготовки

Основная:

1. Морфология человека / Под ред. Б.А. Никитюка и В.П. Чтецова. М.: Изд-во МГУ, 1992. 320 с.

2. Тегако Л.И. Антропология. М.: Новое знание, 2004. 400 с.

3. Хомутов А.Е. Возрастная антропология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.384 с.

4. Хомутов, А.Е.Антропология : учебное пособие / А.Е. Хомутов, С.Н. Кульба. – Издание 6-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 384 с. : ил.

Дополнительная:

11. Алексеев В. П. Остеометрия. Методика антропологических исследований. – М., 1966. – 252 с.

12. Алексеев В. П., Дебец Г. Ф. Краниометрия. – М., 1964. – 127 с.

13. Артишевский А. А., Большова Е. И., Леонтюк А. С., Слука Б. А., Стельмах И. А., Янченко Н. В. Гистология органов зубочелюстной системы человека. – Мн., 1996. – 97 с.

14. Бунак В.В., Нестурх М.Ф., Рогинский Я.Я. Антропология. Краткий курс / Под ред. В.В. Бунака.М., 1941. 376 с.

15. Герасимов М. М. Восстановление лица по черепу: (современный и ископаемый человек). – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 585 с.

16. Николаев В.Г. Антропологическое обследование в клинической практике / В.Г.Николаев, Н.Н.Николаева, Л.В.Синдеева, Л.В. Николаева – Красноярск: Изд-во ООО «Версо», 2007. – 173 с.

17. Рохлин Д. Г. Болезни древних людей: Кости людей различных эпох – нормальные и патологические изменения. – М.-Л., 1965. – 304 с

18. Сперанский В.С. Основы медицинской краниологии. – М.: Медицина, 1988. – 288 с.

20. Тегако Л.И., Марфина О.В. Практическая антропология. Учебное пособие. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 320 с.

21. Хрисанфова Е.Н. Конституция и биохимическая индивидуальность. М., 1990. – 287 с

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

22. Калмин О.В. Электронная библиотека учебных пособий: Электронное учебное пособие. Пенза, 2006. № государственной регистрации – 50200601701.

Занятие № 16.

Краниометрическое исследование.

Основные краниометрические точки и размеры.

Место проведения занятия:учебные комнаты кафедры анатомии человека.

Продолжительность данного занятия (аудиторная работа): 2 ч;

Продолжительность изучения темы в рамках самостоятельной (внеаудиторной работы): от 2 ч.

Оснащение занятия

1. Набор антропометрических инструментов.

2. Костные препараты черепа.

3. Таблицы и схемы по теме занятия.

4. Справочные материалы.

Актуальность темы:

Данная тема вносит вклад в формирование следующих компетенций:

ОК-5; ОК-8; ПК-16, ПК-31.

Мотивация

Общее понятие об индивидуальной и возрастной изменчивости черепа, методика краниометрии необходимы для дальнейшего изучения частной и медицинской антропологии, а также приближает студента к физикальному обследованию пациента в клинике терапии, хирургии, педиатрии и гериатрии.

Цели занятия:

Учебная: участие в реализации ПК-16 в части способности и готовности использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики оценки функционального состояния организма взрослого человека и подростка: изучить методику краниометрии; участие в реализации ПК-31 в части способности и готовности изучать научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования: изучить основные научные термины в пределах темы занятия; роль антропологического подхода в клинической практике.

Развивающая: участие в реализации ОК-5 в части способности и готовности редактирования текстов профессионального содержания, формирование основ понятийного аппарата в профессиональной сфере.

Воспитательная: реализация ОК-8 в части способности и готовности осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики: формирование интереса к профессиональной лексике, формирование профессионального самоуважения.

Межпредметные и внутрипредметные связи:

Исходным предметом для изучения темы является русский язык в объеме средней школы.

Последующие дисциплины: анатомия человека, гистология, патологическая анатомия, хирургические болезни, внутренние болезни, детские болезни, стоматология.

Конкретные задачи занятия:

ЗНАТЬ расположение краниометрических точек, основные абсолютные и относительные размеры черепа, возрастные, половые и индивидуальные особенности черепа; методику краниомерии (ОК-5; ОК-8; ПК-16).

УМЕТЬ находить краниометрические точки и размеры, пользоваться антропологическими инструментами для краниометрии, описывать морфологические особенности черепа на основании индексов и указателей; работать в группе, давать определение основным научным терминам в пределах темы занятия, грамотно, четко и логично отвечать на контрольные вопросы к занятию, работать с основной и дополнительной литературой по теме занятия, самостоятельно находить в библиотеке и других источниках (в том числе сети Интернет) необходимую литературу по теме исследования (ОК-5; ОК-8; ПК-16, ПК-31).

ВЛАДЕТЬ навыком устной речи (согласование слов в предложении); навыком работы с научной литературой (ОК-5; ОК-8; ПК-31).

Как определить по черепу пол человека

Определение пола и возраста по черепу

Определение половой принадлежности последуемых черепов — важная сторона краниологического исследования. Необходимость определения пола возникает при судебно-медицинской экспертизе, при некоторых специальных морфологических исследованиях, при изучении на краниологическом материале общих проблем изменчивости мужского и женского организма.

Не следует забывать, что половые различия имеют относи тельный характер. Женский череп эпохи позднего палеолита, когда физический тип человека отличался массивностью строения скелета, сходен с мужскими черепами более поздних эпох. Поэтому, помня об относительном характере половых различий, необходимо при определении половой принадлежности рассматривать изучаемую серию в целом. По той же причине в больших сериях черепов определения пола более надежны, чем на единичных объектах.

Морфологические различия мужских и женских черепов изучены достаточно подробно и сводятся к следующему (рис. 8, 9):

1. Мужские черепа в среднем больше, чем женские, но в лицевых размерах разница между ними больше, чем в размерах мозгового черепа. Большую помощь при отнесении исследуемого черепа к мужским или женским могут оказать измерительные данные. Для современных европеоидных черепов целесообразно использовать таблицу вариаций основных размеров в мужских и женских группах, составленную В. И. Пашковой (табл. 1). Эта таблица составлена на основании изучения нескольких сот русских черепов и включает данные о границах вариаций заведомо мужских и заведомо женских черепов, а также таких, половая принадлежность которых не может быть определена на основании размеров. Совершенно очевидно, что эти границы не распространяются на представителей всех расовых типов и, например, для монголоидных серий будут другими. Однако амплитуды колебаний практически не изменяются. Таким образом, взяв средние величины какой-либо монголоидной серии, сходной с той, которая исследуется, можно легко получить границы достоверных определений.

2. Рельеф обычно выражен на мужских черепах значительно сильнее, чем на женских. Места прикрепления мышц, особенно затылочных, на женских черепах менее рельефны. Сосцевидные отростки на них меньше, скуловые дуги тоньше. Зато надбровные дуги и надпереносье заметно мощнее на мужских черепах.

3. На женских черепах и чаще, и сильнее выражены лобные и теменные бугры.

4. Наклонный лоб на мужских черепах встречается значительно чаще, чем на женских; на женских черепах лоб имеет более инфантильное строение.

5. Вследствие сильного развития лобного рельефа на мужских черепах лобно-носовой угол выражен на них гораздо отчетливее, чем на женских; последние отличаются плавным переходом от носового отростка лобной кости к носовым костям.

6. Орбиты женских черепов более высокие и округлые, верхние края их тонкие и острые.

7. Нижняя челюсть мужских черепов больше и массивнее, чем женских, чаще имеет более развернутые углы и более вертикально поставленные ветви.

8. Зубы у мужчин крупнее, корни постоянных зубов больше, чем у женщин.

На один из перечисленных признаков не имеет абсолютного значения. Очень большой по абсолютным размерам череп может иметь слабо выраженный рельеф, и наоборот; череп с наклонным лбом может характеризоваться наличием лобных бугров и т. д. Поэтому определение следует производить по сумме морфологических признаков и с учетом измерительных данных. Последние также должны рассматриваться в комплексе. Если обряд погребения мужчин и женщин в исследуемой группе достаточно хорошо известен, следует проверять определение половой принадлежности по археологическим или этнографическим данным. Выделенные таким образом мужские и женские черепа, половая принадлежность которых представляется исследователю бесспорной, следует рассматривать отдельно и руководствоваться ими, как масштабом, при определении пола тех черепов, относительно которых нет достаточно объективных данных. Таких черепов бывает обычно немногим меньше половины. Они распределяются условно, и отдельные ошибки в этом случае неизбежны. Все же даже при неизбежности ошибок характеристика антропологического типа серии черепов, разделенных по их половой принадлежности, получается более показательной, так как в зависимости от разных условий удельный вес мужских и женских черепов в разных сериях может быть весьма различным.

Нельзя упускать из виду, что в сомнительных случаях ошибки будут реже, если относить «сомнительные» черепа к числу женских. На детских черепах половые различия проявляются настолько слабо, что их можно рассматривать суммарно и оставлять без определения пола.

Более или менее точное определение возраста имеет не меньшее значение, чем определение пола. Во-первых, оно помогает выделить из серии черепа и скелеты с незакончившимся процессом роста и, таким образом, получить более показательные данные, основанные на изучении взрослых индивидуумов. Во-вторых, иногда определение возраста дает возможность решать исторические вопросы—составить представление о возрастном составе семей, захороненных в могильнике, о демографической структуре популяции и т. д. Следует только постоянно помнить, что при определении возраста морфологическими методами речь может идти об определении физиологического, а не календарного возраста, т. е. об оценке степени биологического состояния организма, а не о количестве в действительности прожитых им лет. Корреляция между этими показателями довольно велика, но она, как и всякая корреляция, не осуществляется во всех случаях. Случаи несовпадения являются следствием ускорения или замедления процессов роста или старения организма по сравнению с типовой скоростью течения этих процессов, эндокринных нарушений и других изменений. Имеют значение и неблагоприятные условия жизни, а при определении возраста по зубам — качество пищи. К сожалению, на палеоантропологическом и краниологическом материале выявление всех этих обстоятельств чаще всего невозможно, поэтому краниологу во избежание ошибок необходимо при оценке возраста так же, как и при определении пола, руководствоваться совокупностью признаков с целью взаимного контроля получаемых результатов. Это — основное правило, и забывать о нем ни в коем случае нельзя, так как определение возраста только по одному, пусть даже важному признаку, например, только по степени стертости зубов без учета степени зарастания швов, или наоборот, приводит порою к серьезным ошибкам.

Наибольшая точность в определении может быть достигнута в детском возрасте, когда прорезывание тех или иных молочных и постоянных зубов позволяет фиксировать биологический возраст с точностью до года. Сроки прорезывания зубов следующие (рис. 10).

Со сроком прорезывания третьего коренного обычно совпадает закрытие основно-затылочного синостоза. Если зубной ряд разрушен или плохо сохранился, что очень часто наблюдается в палеоантролологических коллекциях, для суждения о возрасте детских черепов могут быть использованы некоторые дополнительные признаки.

В возрасте до 2 лет молочные зубы только что прорезались или не полностью прорезались, боковые части затылочной кости не сращены с телом и чешуей, в нижней части наружного слухового прохода имеется хрящ, роднички чаще всего открыты, часто наблюдается метопический шов.

В возрасте от 3 до 6 лет молочные зубы полностью прорезались, первый постоянный коренной может показаться в альвеоле, но еще не занимает своего места в окклюзионном ряду, боковые части затылочной кости могут быть сращены с телом и чешуей (хрящ в нижней части наружного слухового прохода чаще всего отсутствует). В возрасте от 7 до 14 лет прорезается от 4 до 24 постоянных зубов и происходит полное срастание боковых частей затылочной кости с телом.

Определение возраста по черепу во взрослом состоянии возможно на основании степени зарастания швов черепной коробки и степени стертости зубов. Наиболее точные результаты получаются при рассмотрении зарастания швов на внутренней поверхности черепной коробки. Однако этот метод мало пригоден из-за своей трудоемкости. Поэтому, как правило, приходится ограничиваться учетом данных о зарастании швов на наружной поверхности. В общем эти данные дают более точные показатели, чем стертость зубов, в сильной степени зависящая от качества пищи и индивидуальных, а иногда и групповых особенностей обмена веществ. Но не следует упускать из виду, что и в этом случае ошибка определения в среднем равна 10 годам. Имеются данные о разных темпах зарастания швов в зависимости от пола, формы черепной коробки и расположения швов на правой или левой стороне. Однако их пока трудно использовать.

В среднем порядок зарастания швов следующий (рис. 11, на котором представлены наиболее распространенные схемы): обелионная часть сагиттального и височная часть венечного швов;

верхушечная и задняя часть сагиттального шва, основно-лобный шов и нижняя часть затылочно-сосцевидного шва; основно-теменной шов, брегматическая часть сагиттального и венечного и ламбдовидная часть затылочного швов.

Зарастание швов отмечается по пятибалльной шкале (0—4) на каждом участке отдельно. Балл 1 — заросло менее половины, 2 — около половины, 3—более половины, 4 — полное зарастание.

В дальнейшем процесс зарастания распространяется на все остальные швы. Полное зарастание швов обычно имеет место в глубокой старости. Однако иногда швы не зарастают полностью даже на черепах, принадлежавших старикам.

Дополнительные данные о возрасте может доставить структура кости. После 50 лет компактные пластинки и губчатое вещество кости разрежаются, кость становится пористой, хрупкой и тонкой, вес черепа заметно уменьшается.

При характеристике степени стертости зубов можно пользоваться следующей шкалой: 0 — стирания нет, 1 — стерта эмаль, 2 — стерты бугорки (у резцов и клыков стерты режущие края), 3 — затронут дентин, 4 — затронут нервный канал, 5 — стирание достигло полного сечения коронки, 6 — коронка полностью стерта (табл. 2). При пользовании этой таблицей следует иметь в виду патологические процессы в зубах, следы врачебного вмешательства и отсутствие отдельных зубов, которые могут ускорить или замедлить стирание зубов-антагонистов.

Выпадение зубов приводит к атрофии альвеолярных отростков. При полном выпадении зубов альвеолярные края челюстей превращаются в тонкие пластинки. Подбородок при этом выдвигается вперед, а угол ветви нижней челюсти становится более тупым. Все эти изменения обычно характерны для старческих челюстей.

В краниологии принято следующее подразделение возрастов.

Infantilis I — до появления первых постоянных моляров;

Infantilis II — до появления вторых постоянных моляров;

Juvenis — до закрытия основно-затылочного синостоза:

Adultus — приблизительно до 30—35 лет;

Maturus — приблизительно до 50—55 лет;

Senilis —старческий возраст.