какие виды ловушек нефти существуют

Типы ловушек нефти

Ловушки нефти и газа применяются в подземных и сточных водах для их фильтрации и очистки от нефтепродуктов. Такие устройства не следует путать с дренажными нефтеловушками сорбирующего действия. Последние применяются для защиты контейнеров от протечек, которые используются при транспортировке нефтяных продуктов и незаменимы при ликвидации аварийных ситуаций.

Классификация ловушек нефти

Вопрос о том, какие виды ловушек нефти существуют, определяется двумя основными категориями:

Дренажные нефтеловушки

Первый вариант нефтеуловителей применяется для задержки и сбора утечек. Используется при транспортировке и хранении бензина, дизтоплива, технических масел, жиров и прочих углеводородных жидкостей.

Схема нефтеловушки дренажного типа подразумевает трехслойную структуру:

Принцип действия рассчитан на впитывание протекания, которое фиксируется непроницаемым слоем и не дает нефтепродуктам проникать за пределы контейнера. Свойства используемых материалов позволяют использовать ловушку в широком диапазоне температур.

Среди преимуществ дренажных нефтеловушек выделяют следующие:

Одно из ключевых преимуществ такой ловушки – доступность для многоразового применения. Для этого ее отжимают, после чего вновь используют для сбора разлива. Утилизация производится путем сжигания в специализированной печи, захоронения или передачи соответствующему учреждению.

Вас также может заинтересовать:

Ловушки для нефти и газа

Ловушки для нефти и газа применяются для очищения сточных и подземных вод от примесей, легких смол, масел. Работают за счет разницы плотности воды и соответствующих веществ. С учетом механизма действия обязательно используется с системами фильтрацией от песка и грязи.

Данный тип нефтеловушек абсолютно отличается от дренажных по всем характеристикам, а также по применению и принципу действия. Не следует путать их при изучении и покупке – в некоторых компаниях могут использоваться оба вида, однако для транспортировки нефти актуальны именно сорбирующие типы.

Типы ловушек нефти и газа

Нефтяные и газовые ловушки классифицируют в зависимости от условий применения. Обращают внимание на разницу между природными и искусственными нефтеуловителями. Первые образуются в качестве природных резервуаров, в которых накапливаются залежи нефти и газа.

Для очистки сточных и подземных вод применяются искусственные устройства. Их разновидности различают по режиму движение потока:

В первых двух случаях поступающая жидкость сама фильтруется – песок выпадает в осадок, нефтепродукты поднимаются вверх, после скопления легко удаляются. Для лучшего сбора мельчайших частиц устанавливаются дополнительные многоярусные модули. Они обеспечивают раздельные зоны, в каждой из которых процесс отслаивания нефти проходит эффективнее.

Накопительные резервуары предполагают сбор водных потоков и отделение нефтепродуктов. Очищенную воду направляют затем в канализацию, на рельеф или дополнительную очистку.

Расчет нефтеловушки

Расчет выбросов от нефтеловушек проводится с целью сохранения экологии и соответствия систем очистки утвержденным стандартам. В данном направлении применяются различные методики в зависимости от типа конструкции и ее применения.

Акцент делается на загрязнении, поступающем от очистных ловушек нефти и газа для сточных и подземных вод, а также испарении и выбросе в атмосферу. Учитывается пропускная способность устройства, обрабатываемые объемы, площадь покрытия и эффективность работы.

Выбросы от нефтеловушки в атмосферу рассчитываются по утвержденным методическим указаниям РД-17-86. В данном вопросе применяется формула П = F × q × k1 × k2, кг/ч, где:

Для дренажных нефтеловушек расчеты выполняются по иным принципам. Основное назначение таких изделий – защита от протечек. Соответственно учитывается пропускная способность и длительность удержания. В данном вопросе обращают внимание на плотность изделий, сорбционную емкость, скорость насыщения и максимальное время удержания.

Дренажные нефтеловушки от ООО «Северное Море»

С учетом представленных характеристик и сферы применения дренажные нефтеловушки в обязательном порядке используются для хранения и транспортировки продуктов на основе углеводорода. Также применяются при сливах для предотвращения попадания нефти в почву или воду.

Приобрести дренажные нефтеловушки для бензовозов и работы с нефтью можно в компании «Северное Море». Она специализируется на производстве аварийно-спасательного оборудования, включая работу с нефтепродуктами.

Дренажные нефтеловушки в компании «Северное Море» изготавливаются по ТУ 8026-009-68457461-2014, соответствуют международным стандартам по перевозке опасных грузов (ДОПОГ), а также российскому ГОСТу и правилам перевозок, включая автомобильную транспортировку.

Товары ООО «Северное Море», которые фигурировали в статье:

Ловушки нефти и газа и их типы

Ловушки нефти и газа и их типы

Ловушкой в нефтегазовой геологии называется часть природного резервуара, ограниченная сверху и с боков покрышками, и в которой теоретически возможно образование скоплений нефти и газа. В природных условиях резервуары всегда заполнены подземными водами. Воды эти в основном седиментационные, захороненные совместно с образующейся горной породой. Молекулы и пузырьки нефти и газа, имея меньший удельный вес, в водной среде обладают энергией и способностью перемещаться к зоне пониженных давлений в направлении к кровле резервуара. Всплывание частиц нефти и газа будет происходить до достижения слоев – покрышек. Дальнейшее движение нефти и газа возможно в боковом направлении, если кровля резервуара имеет некоторый наклон.

Подземные воды, содержащие молекулы углеводородов и пузырьки нефти и газа в свою очередь испытывают движение внутри резервуара.

Любые перемещения нефти, газа и подземных вод в земной коре называются миграцией. Боковая миграция микроскоплений нефти и газа вдоль по резервуару будет происходить до достижения ловушки. В пределах ловушки отдельные пузырьки, пленки и струйки нефти и газа сливаются друг с другом, образуя более крупные скопления –залежи.

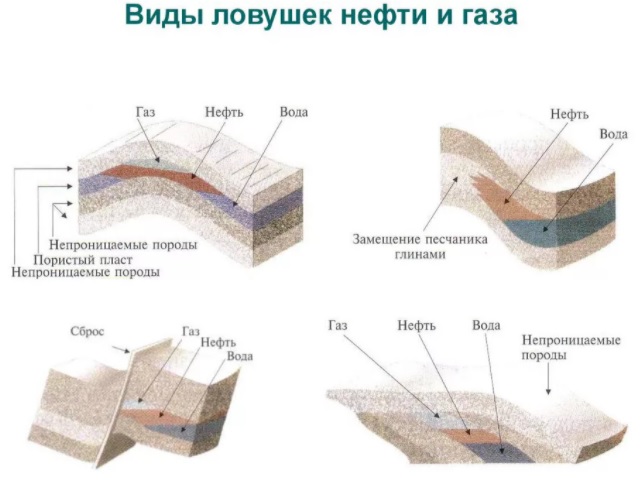

По форме и условиям происхождения различаются ловушки

антиклинального (структурного) типа

смешанного (комбинированного) типа:

Антиклинальные ловушки

Ловушки антиклинального (структурного) типа представляют собой куполовидную или брахиантиклинальную складку. Это наиболее широко распространенный тип ловушек, образующийся в результате локального воздействия на слои горных пород тектонических сил, направленных поперечно (вертикально). В практике геологоразведочных работ такие ловушки (структуры) называются локальными поднятиями. Размеры их в плане составляют несколько километров по ширине и длине, реже достигают 10 километров по длинной оси. Складки более крупных размеров называются куполовидными поднятиями и валами. Они представляют собой зональные структурные ловушки (зоны нефтегазонакопления), состоят из нескольких локальных поднятий. Куполовидные поднятия в плане имеют более или менее округлую форму, валы – удлиненную форму. Антиклинальные складки – ловушки более высокого ранга называются сводами или мегавалами. Размеры их по ширине и длине достигают 100-200 км. Они относятся к разряду региональных ловушек, состоят из множества валов, куполов и локальных поднятий. Примерами сводов являются Сургутский свод, Нижневартовский свод.

К настоящему времени в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции выявлено свыше 3 тысяч локальных поднятий, из них более чем 600 содержат залежи нефти и газа.

Литологические ловушки

Ловушки литологического типа образуются в зонах выклинивания проницаемых пластов–резервуаров и литологического замещения пород-коллекторов непроницаемыми породами, размещаются на моноклиналях, на бортах прогибов, впадин, на склонах сводов и мегавалов. По форме они могут быть пластовыми, линзовидными, гнездовидными, шнурковыми и т.д. Области их развития контролируются береговыми линиями древних морей, баровыми, рифовыми островами, руслами древних рек, сложенных песками, галечниками. Масштабы проявления таких ловушек бывают разными – от местных (локальных) до зональных и региональных. Ловушки стратиграфического типа образуются под поверхностью стратиграфических перерывов и угловых несогласий в результате срезания эрозией древних проницаемых толщ и последующего перекрытия их более молодыми непроницаемыми слоями. Форма таких ловушек, как правило, пластовая. Масштабы их проявления чаще региональные.

Тектонические ловушки

Ловушки тектонические экранированного типа образуются в зонах тектонических разломов типа сбросов, взбросов и надвигов. В результате взаимоперемещений тектонических блоков проницаемые пласты приходят в соприкосновение с непроницаемыми, либо экранируются тектоническими глинами зоны разлома. Масштабы развития таких ловушек зависят от размеров и количества разломов.

Ловушки нефти и газа смешанного типа

Ловушки смешанного типа образуются при одновременном участии в процессе их формирования нескольких факторов. Они могут быть структурно-литологического, структурно-стратиграфического, структурно-тектонического типов.

Классификация ловушек

Классификация ловушек

Существует множество классификаций ловушек для нефти и газа. Последняя классификация Клаппа включает следующие основные их разновидности: 1) антиклинальные структуры, 2) синклинальные структуры, 3) гомоклинальные структуры, 4) куполовидные структуры, или «купола», 5) несогласия, 6) линзы песчаных пород, 7) трещины и пустоты независимо от их структурного положения, 8) структуры, обусловленные дизъюнктивными нарушениями. Херой подразделяет ловушки на: 1) седиментационные, 2) диагенетические, 3) деформационные.

Вильсон выделяет: 1) закрытые резервуары: а) закрытые локальной деформацией слоев; б) изолированные вследствие изменения пористости пород (для их формирования не требуется никакой деформации слоев, кроме регионального наклона); в) изолированные благодаря сочетанию складок и изменений пористости пород; г) изолированные благодаря сочетанию дизъюнктивных нарушений и изменений пористости пород; 2) открытые резервуары (не имеют промышленного значения). Хилд различает две группы резервуаров: 1) изолированные локальными деформациями слоев; 2) изолированные вследствие изменения проницаемости пород. Подробную классификацию предложил Вилхелм; в ней сделана попытка учесть все факторы, принимающие участие в формировании ловушки. Основными подразделениями этой классификации являются: 1) ловушки, связанные с выпуклостью слоев; 2) ловушки, связанные с изменениями проницаемости пород; 3) ловушки, связанные с выклиниванием коллектора; 4) соляные ловушки; 5) диапировые ловушки.

Ни одна из перечисленных классификаций не является полностью исчерпывающей, поскольку существует множество уникальных по своей природе ловушек, которые в совокупности не могут быть отражены даже в самой подробной классификационной схеме. Хочется, однако, верить, что предлагаемая ниже схема не менее полезна, чем другие. Несмотря на свою простоту, она охватывает большую часть известных видов ловушек, с которыми могут быть связаны промышленные запасы нефти и газа. Это не всеобъемлющая классификация, но все встречающиеся исключения можно будет оговорить. По этой классификации ловушки подразделяются на три основных типа: 1) структурные ловушки, 2) стратиграфические ловушки и 3) ловушки, представляющие собой комбинацию первых двух типов.

Приводимые в качестве примеров классификации ловушек наглядно отражают смешение различных понятий в зарубежной нефтегеологической литературе. Одни авторы (Вильсон, Хилд) приравнивают ловушки к природным резервуарам, другие (Клапп, Вилхелм) рассматривают собственно ловушки для залежей нефти и газа наравне со структурными элементами, контролирующими нефтяные и газовые месторождения.

На кафедре геологии и геохимии горючих ископаемых МГУ предложена морфологическая классификация ловушек, различающая следующие классы и подклассы:

I. Незамкнутые¹: 1) в перегибах слоев, 2) в эрозионных выступах и 3) в выступах биогермов.

III. Замкнутые (в участках повышенной пористости и проницаемости). В учебнике Н.А. Еременко «Геология нефти и газа» («Недра», 1968) ловушки подразделены по условиям их образования на: 1) ловушки складчатых дислокаций; 2) ловушки разрывных дислокаций; 3) ловушки стратиграфических несогласий; 4) ловушки литологические; 5) различные комбинации перечисленных типов.

Следует признать право на существование, а следовательно и полезность, нескольких классификаций ловушек по различным существенным признакам.

Когда мы говорим о «ловушке», то практически имеем обычно в виду какой-то ограниченный объем пород; термины же «структурная ловушка», «стратиграфическая ловушка», «антиклинальная ловушка», «комбинированная ловушка» употребляются нами в тех случаях, когда необходимо определить природу этих образований. Положение залежи внутри ловушки может частично зависеть от циркуляции пластовых вод. В случае их неподвижности залежь занимает наиболее приподнятую часть ловушки; если же вода движется, залежь может смещаться на различные расстояния вниз по уклону ловушки. Движение воды определяется гидравлическим градиентом, свойственным коллектору. Таким образом, в особых гидродинамических условиях и при некоторых значениях температуры и давления в пласте, наблюдающихся ныне или существовавших в геологическом прошлом, образовавшаяся ловушка может оказаться непродуктивной.

¹Незамкнутые ловушки, типичным примером которых служат сводовые или антиклинальные ловушки, являются ловушками гидравлическими; газ и нефть в таких ловушках со всех сторон подпираются водой.

Нефть, Газ и Энергетика

Блог о добычи нефти и газа, разработка и переработка и подготовка нефти и газа, тексты, статьи и литература, все посвящено углеводородам

Резервуары ловушки

Природный резервуар – естественное вместилище нефти, газа и воды (внутри которого может происходить циркуляция подвижных веществ) форма которого обусловливается соотношением коллектора с вмещающими его плохо проницаемыми породами.

Виды: пластовый, массивный, линзовидный (литологически ограниченный со всех сторон).

Пластовый резервуар (Рис.1) представляет собой коллектор, ограниченный на значительной площади в кровле и подошве плохо проницаемыми породами. Особенностями такого резервуара является сохранение мощности и литологического состава на большой площади.

Под массивным резервуаром понимают мощные толщи пород, состоящие из многих проницаемых пластов, не отделенных один от другого плохо проницаемыми породами.

Большинство массивных резервуаров особенно широко распространенных на платформах, представлено известняково-доломитизированными толщами. Для ряда месторождений было установлено, что толща пород, представляющая собой единый резервуар, насыщенный газом, нефтью и водой, содержит породы различного литологического состава и различного стратиграфического возраста. Критерием, позволяющим объединить мощную толщу пород в единый резервуар, является распределение в нем газа, нефти и воды по их удельным весам независимо от структуры, возраста и текстуры составляющих его пород.

Слабо проницаемые породы покрывают всю эту толщу сверху. По характеру слагающих их пород массивные резервуары подразделяются на две группы:

1. однородные массивные резервуары – сложены сравнительно однородной толщей пород, большей частью карбонатных (Рис.2а).

2. неоднородные массивные резервуары – толща пород неоднородна. Литологически она может быть представлена, например, чередованием известняков. Песков и песчаников, сверху перекрытых глинами. Проницаемость такой толщи в различных ее слоях колеблется.

Но перемещение жидкости (воды, нефти) возможно во всех направлениях и происходит в общем независимо от наслоения пород (Рис.2б).

Резервуары неправильной формы, литологически ограниченные со всех сторон Рис. 3. В эту группу объединены природные резервуары всех видов, в которых насыщающие их газообразные и жидкие углеводороды окружены со всех сторон либо практически непроницаемыми породами, либо породами, насыщенными слабоактивной водой.

К резервуарам неправильной формы относятся лишь зоны повышенной пористости и проницаемости пород, связанные с местным изменением петрографического состава, не распространяющимся на сколько-нибудь значительную площадь. Песчаные и мергелистые резервуары неправильной формы могут находиться в толще глинистых или плотных хемогенных пород.

Каким бы ни был механизм образования углеводородов для формирования крупных скоплений нефти и газа необходимо выполнение ряда условий: наличие проницаемых горных пород (коллекторов), непроницаемых горных пород, ограничивающих перемещение нефти и газа по вертикали (покрышек), а так же пласта особой формы, попав в который нефть и газ оказываются как бы в тупике (ловушке).

Ловушка – часть природного резервуара, в которой благодаря различного рода структурным дислокациям, стратиграфическому или литологическому ограничению, а так же тектоническому экранированию создаются условия для скопления нефти и газа.

Гравитационный фактор вызывает в ловушке распределение газа, нефти и воды по их удельным весам. Ловушка чаще всего представляет собой участок резервуара с застойными условиями даже в том случае, если в остальной части резервуара вода находится в движении.

Структурная (сводовая)–образованная в результате изгиба слоев;

Стратиграфическая – сформированная в результате эрозии пластов – коллекторов и перекрытия их затем непроницаемыми породами;

Тектоническая – образованная в результате вертикального перемещения мест обрыва относительно друг друга, пласт-коллектор в месте тектонического нарушения может соприкасаться с непроницаемой горной породой.

Литологическая – образованная в результате литологического замещения пористых проницаемых пород непроницаемыми.

Около 80% залежей в мире связано с ловушками структурного типа.

Рис. 4 Типы ловушек

Скопление нефти, газа, конденсата и других полезных сопутствующих компонентов, сосредоточенные в ловушке, ограниченные поверхностями разного типа, в количестве, достаточном для промышленной разработки, называется залежью.

Типы: пластовая, массивная, литологически ограниченная, стратиграфически ограниченная, тектонически экранированная (рис. 5).

Классификации ловушек нефти и газа

ЛОВУШКИ, КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ЗАЛЕЖИ – СКОПЛЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА

Ловушки

Ловушкой называют объем пород, способный вместить нефть и/или газ вне зависимости от её формы и условий возникновения, но при наличии способности к аккумуляции и консервации нефти и газа в ней. Породы-коллекторы, как правило, деформированы и ограничены непроницаемыми породами (покрышкой) таким образом, что возникает ловушка, в которой и аккумулируются УВ-флюиды. Чтобы не происходила их утечка, контакт пористых пород-коллекторов и непроницаемой покрышки должен быть изогнут и обращен выпуклой стороной вверх (антиклинальная ловушка). Такой благоприятный для аккумуляции нефти и газа участок структуры (container) называют ловушкой (trap), а часть ловушки, содержащую нефть и газ – резервуаром (reservoir).Резервуары могут быть образованы разными породами, иметь различную форму, размеры и происхождение. С любой ловушкой всегда связана залежь нефти и/или газа. Залежь нефти и/или газа всегда «ищет» удобную для себя ловушку. Ловушка – структурная форма, которую принимает та или иная часть коллектора, благодаря чему создаются условия для формирования залежи УВ. Любой отдельно взятый резервуар неповторим в деталях, однако могут быть подмечены и общие черты сходства, характеризующие особенности резервуаров.

Первым существенным элементом резервуара является наличие породы-коллектора, вторым — сообщающегося порового пространства, третьим — ловушки. Сообщающиеся поры в коллекторе должны в совокупности удерживать и накапливать нефтяную залежь. Различаются коллекторы и ловушки (как резервуары), в которых могут скапливаться или уже скопились нефть и (или) газ. По И.О.Броду и Н.А.Ероменко, наоборот, ловушка является частью резервуара. Последний же представляет собой вместилище для флюидов, образованное коллектором, ограниченной покрышками.

Нефтегазопоисковые работы направлены на прогноз и выявление ловушек в потенциальных коллекторах, так как ловушка

соответствует месту, где нефть и газ, если только они присутствуют, формируют залежи.

Наиболее простым и распространенным способом превращения проницаемой глубинной формации в ловушку является образование антиклинали. Из обычных ловушек легче всего картируется антиклиналь. Тесная связь нефтегазовых залежей с антиклинальными складками была обнаружена на раннем этапе развития нефтегазовой геологии и добывающей промышленности и послужила обоснованием к развитию давно известной антиклинальной теории залегания нефти и газа. Повсеместно велись поиски антиклиналей и куполов для постановки на них разведочного бурения, исключая почти полностью все другие виды ловушек. Антиклинальная теория играла преобладающую роль в поисках нефти.

На территории России подавляющее большинство антиклинальных ловушек, особенно простых и в верхних горизонтах чехла, выявлено и разведано. Наступила пора открытия и освоения новых нефтегазогеологических объектов, связанных с обнаружением сложных резервуаров, продуктивность которых определяется неоднородностью НГК и, прежде всего, характером распределения коллектора. В пределах НГК продуктивные пласты имеют не только некоторые общие внутренние свойства, но сходны и формами тел (пласты, линзы, различные выступы-блоки, штоки и др.), которые они образуют в геологическом разрезе. Форма тел зависит от обстановки, в которой эти породы образовались. Решающим фактором нефтегазоносности становится неоднородность распределения коллекторов, контролируемая блоковым строением и, соответственно, генетически разнотипными ловушками.

Классификации ловушек нефти и газа

Предложены многочисленные классификации ловушек нефти и газа. Классификация Клаппасодержала следующие основные рубрики: 1) антиклинальные структуры; 2) синклинальные структуры; 3) гомоклинальные структуры; 4) куполовидные структуры или «купола»; 5) несогласия; 6) линзы песчаных пород; 7) трещины и пустоты независимо от их структурного положения; 8) структуры, обусловленные дизъюнктивными нарушениями. Хиройподразделяет ловушки на: 1) седиментационные, 2) диагенетические, 3) деформационные. Вильсон выделяет:1) закрытые коллекторы: а) закрытые локальной деформацией слоев; б) изолированные вследствие изменения пористости пород (для их формирования не требуется никакой деформации слоев, кроме региональ наклона); в) изолированные благодаря сочетанию складок и изменений пористости пород; г) изолированные благодаря сочетанию дизъюнктивных нарушений и изменений пористости пород и 2) открытые резервуары (не имеют промышленного значения). Хилд различает две группы резервуаров: 1) изолированные локальными деформациями слоёв; 2) изолированные вследствие изменения проницаемости пород. Вилхелмсделал попытку учесть все факторы, принимающие участие в формировании ловушки. Основными подразделениями этой классификации являются: 1) ловушки, связанные с выпуклостью слоёв; 2) ловушки, связанные с изменениями проницаемости пород; 3) ловушки, связанные с выклиниванием коллектора; 4) соляные ловушки; 5) диапировые ловушки.

Приводимые классификации наглядно отражается смещение различных понятий в зарубежной нефтегазовой геологической науке, которое, к сожалению, до сих пор имеет место быть и в российской литературе.

//Вильсон, Хилд приравивают ловушки к природным резервуарам; Клапп, Вилхелмрассматривают ловушки для залежей нефти и газа наравне со структурными элементами контролирующими нефтяные и газовые месторождения//.

Ни одна из перечисленных классификаций не является полностью исчерпывающей, поскольку существует множество уникальных по своей природе ловушек, которые в совокупности не могут быть отражены даже в самой подробной классификационной схеме.

A.I. Levorsen (Geology of Petroleum, 1967.) рассматривает следующие типы ловушек: пластовые и структурные ловушки, связанные с образованием складок, сбросов, трещин. Этим типам ловушек он придает определяющее значение.

//Из всех основных элементов природного резервуара до начала бурения легче всего поддается определению наличия ловушек, связанных со структурными особенностями залегания коллекторов. Структурно-геологические исследования могут осуществляться различными методами: геологическим картированием, мелким колонковым бурением, подземным картированием и геофизческой съмкой. ….наиболее ценные сведения подтверждающие предшествующее прогнозирование, дает структурное картирование; оно становится основой прогнозирвания в тех случаях, когда ловушки контролируются деформациям, содержащих коллекторы отложений//.

Предлагаемая схема проста и охватывает большинство типов ловушек, вмещающих промышленные запасы нефти и газа. По этой классификации все ловушки делятся на три основных типа:

1) структурные ловушки;

2) стратиграфические ловушки;

3) ловушки, представляющие собой комбинацию первых двух типов.

Каждый из приведенных типов ловушек может быть дополнен параметрами, учитывающими их индивидульность. Классификации должны быть понятными и простыми – это обеспечит их универсальность и жизненность.

Структурная ловушка имеет куполовидное поднятие верхней поверхности горной породы в результате местной деформации, например, складко- или сбросообразования, либо их комплекса. Граница залежи внутри структурной ловушки определяется всецело или частично пересечением поверхности подпирающего зеркала воды с покрышкой, налегающей на деформированную породу-коллектор.

Стратиграфическая ловушка характеризуется тем, что основной фактор формирования ловушки представляет собой некоторое изменение стратиграфии или литологии, или обоих параметров в породе-коллекторе, например, изменение фаций, местное изменение пористости и проницаемости или исчезновение вверх по структуре породы-коллектора, вне зависимости от причины этого явления. Пространственная протяженность залежи в стратиграфической ловушке определяется полностью или в значительной степени каким-нибудь стратиграфическим типом, приуроченным к породе-коллектору. Залежь может покоиться на подпирающем зеркале вод, горизонтальном или наклонном, или заполнять поровое пространство породы-коллектора в отсутствии подстилающей воды.

Ловушки-комплексы (комбинированные). Между описанными крайними типами ловушек существует почти полный переход: наблюдаются ловушки, представляющие почти всевозможные комплексы структуры и стратиграфии. Ловушку, в которой явным существенным фактором является структура или стратиграфия, можно легко классифицировать как структурный или стратиграфический тип. Однако по мере приближения к промежуточной стадии все труднее становится определение относительного значения каждого из этих типов. В этой промежуточной группе ловушки, образованные структурными или стратиграфическими факторами в грубо равных пропорциях, лучше всего относить к ловушкам комбинированного типа.

Когда говорят о «ловушке», имеют обычно в виду на практике границы слагающей ее породы. Термины «структурная ловушка», «стратиграфическая ловушка», «антиклинальная ловушка» или «комплексная ловушка» применяются для объяснения условий их образования. Положение залежи в ловушке зависит от течения подпирающей воды. Там, где течение воды отсутствует, залежь заключена в наиболее приподнятой части ловушки. Если вода находится в движении, залежь может смещаться на различные расстояния по склону ловушки. Течение воды определяется по гидравлическому градиенту в данном районе. Поэтому даже при условии существования ловушки последняя может оказаться неэффективной в зависимости от характера жидкости, условий температуры и давления в настоящее время или в геологическом прошлом.

Большая часть запасов нефти и газа была встречена в ловушках, которые можно отнести целиком или частично к структурным. Наиболее важными особенностями структурных ловушек являются чрезвычайное разнообразие структурных условий, слагающих ловушки, а также протяжение структурных ловушек по вертикали через мощные отделы предполагаемых продуктивных горных пород.

Наиболее успешным методом определения местоположения ловушек является структурное картирование всех видов: картирование поверхности земли, подземное, колонковое бурение и геофизическое. Каждый из этих методов направлен к обнаружению местных высоких структурных условий в породах-коллекторах, которые могли бы оказаться ловушками с заключенными в них нефтяными или газовыми залежами. В местах, где залегают чистые, простирающиеся на большой площади, песчаные покровы, региональное падение имеет крутой угол, а там, где известны пологие пьезометрические поверхности, структурные ловушки должны обладать обычно большой структурной амплитудой, чтобы быть эффективными по нефтесодержанию. В линзовидных и изменчивых породах-коллекторах достаточна незначительная местная деформация. Оба эти условия могут осуществляться на одной и той же площади, где залегают различные породы-коллекторы.

Залежь нефти и/или газа – естественное локальное единичное скопление УВ в проницаемых пористых или трещиноватых породах-коллекторах ловушек различного типа. Почти всегда залежь нефти и/или газа находится под напором краевой или подошвенной воды. Размеры залежей и их формы определяются масштабами и морфологией ловушек. В залежах разделение флюидов происходит по гравитационному признаку – газ, нефть, краевая или подошвенная воды, которые их подстилают. При таком соотношении газа, нефти и воды залежь называется нефтяной с газовой шапкой. Если же нефтяная часть залежи значительно меньше газовой, залежь называется газовой с нефтяной оторочкой.

В недрах встречаются чисто газовые залежи, когда газ непосредственно контактирует с водой, или чисто нефтяные, когда отсутствуют свободные скопления газа. Соответственно выделяются и границы разделов (контактов): газоводяной (ГВК), ГНК и ВНК. По составу флюидов залежи делятся на нефтяные, нефтяные с газовой шапкой, нефтегазовые, газовые с нефтяной оторочкой, газоконденсатные, газоконденсатнонефтяные, нефтегазоконденсатные, газовые и другие.

Залежь нефти и газа надо рассматривать как «неоднородность» (вертикальную, горизонтальную), которая фиксируется в геологической среде, выражена морфологически, проявляется и регистрируется в геохимических и геофизических полях.

Залежь УВ – это тело физически и химически отраженное в окружающей среде, как на глубине (в недрах земной коры), так и на дневной поверхности Земли.

Залежь УВ – «объект», который благодаря своим миграционным свойствам проявляется в геологическом пространстве.

Залежь УВ формируется в соответствии с дискретным развитием земной коры, которое характеризуется сложным сочетанием тектонических движений, запечатленном в современном строении территории (акватории).

Залежь нефти и газа фиксируется в:

* морфоструктуре(«геология» еще не успела отреагировать, а растительность, например, уже «проявила» растущую структуру – складку, разлом и т.п.);

* геологической структуре – складчатой, разломной, разломно-складчато-блоковой (соответственно формируются ловушки антиклинального и неантиклинального типов во всем их многообразии);

* геохимической среде–углеводороды отчетливо фиксируютсявводоемах и водотоках, снежном покрове, почвенном слое, растительности и атмосфере;

* геофизических полях, которые исследуются разными геофизическими методами (гравиметрия, магнитометрия, электро- и сейсморазведка и др.).

Залежи нефти и газа – главное, что их отличает от залежей (месторождений) других полезных ископаемых (рудных, нерудных, твердых каустобиолитов) – это нестабильность местоположения, нефть и газ перемещаются туда, где условия для их накопления благоприятны. Сама залежь формируется только при условии ее сохранности. Поэтому, по мнению А.А.Бакирова и др. ( 1987) лучше говорить о местоскоплении нефти и газа и не употреблять термин «месторождение», хотя последний привычнее и укрепился в литературе.

Местоскопление нефти и газа – это ассоциация (совокупность) единичных их скоплений (залежей), приуроченных к одной или нескольким естественным ловушкам, расположенным на одной локальной площади. Другими словами, местоскопление – это участок земной коры определенного геологического строения, содержащий в себе залежь нефти и/или газа. Местоскопление – это совокупность залежей нефти и/или газа, а не совокупность пластов, насыщенных нефтью и/или газом.

Многочисленные и разнообразные природные скопления нефти и газа классифицируются внескольких аспектах:

* по групповому углеводородному составу нефтей;

* по описательным, генетическим и техническим признакам природных газов;

* по физическому состоянию углеводородов;

* по фазовому состоянию углеводородов;

* по величине извлекаемых и геологических запасов нефти и газа;

* по морфологии резервуаров нефти и газа, определяемом типом ловушек;

* по сложности строения резервуаров (ловушек) нефти и газа;

* по приуроченности залежей нефти и газа к различным тектонотипам;

* по стратиграфическому распределению углеводородов.

По плотности, выходу фракций и массовой доле парафина нефть подразделяется на 5 типов: Плотность нефти в различных единицах

| Очень легкие до 0.80 г/см 3 | Легкие 0.80-0.84 г/см 3 | Средние 0.84-0.88 г /см 3 | Тяжелые 0.88-0.92 г/см 3 | Очень тяжелые более 0.92 г/см 3 | |||||

| о API | г/см 3 | о API | г/см 3 | о API | г/см 3 | о API | г/см 3 | о API | г/см 3 |

| конденсаты | 0.8017 | 0.8498 | 0.8871 | 0.9340 | |||||

| 0.605 | 0.8063 | 0.8602 | 0.9042 | 0.953 | |||||

| 0.654 | 0.8155 | 0.8762 | 0.9659 | ||||||

| 0.6690 | 0.8251 | 1.000 | |||||||

| 0.7022 | 0.8398 | 1.037 | |||||||

| 0.7201 | 1.076 | ||||||||

| нефти | |||||||||

| 0.7389 | |||||||||

| 0.759 | |||||||||

| 0.7927 |

Классификации залежей по составу природных газов. Главными признаками описательных классификаций являются местоположение, физическое состояние и состав природных газов. В генетических классификациях газовые смеси различают по их происхождению. Отличительными признаками служат либо источники этих компонентов (органогенные, литогенные и т.п.), либо процессы, обеспечивающие их генерацию (биогенные, метаморфогенные и т.д.), либо и то и другое.

Среди природных газов осадочной толщи, образующих промышленные скопления, выделяются сухие и жирные газы.

Дата добавления: 2018-03-01 ; просмотров: 7626 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ