какие водоросли осуществляют фотосинтез

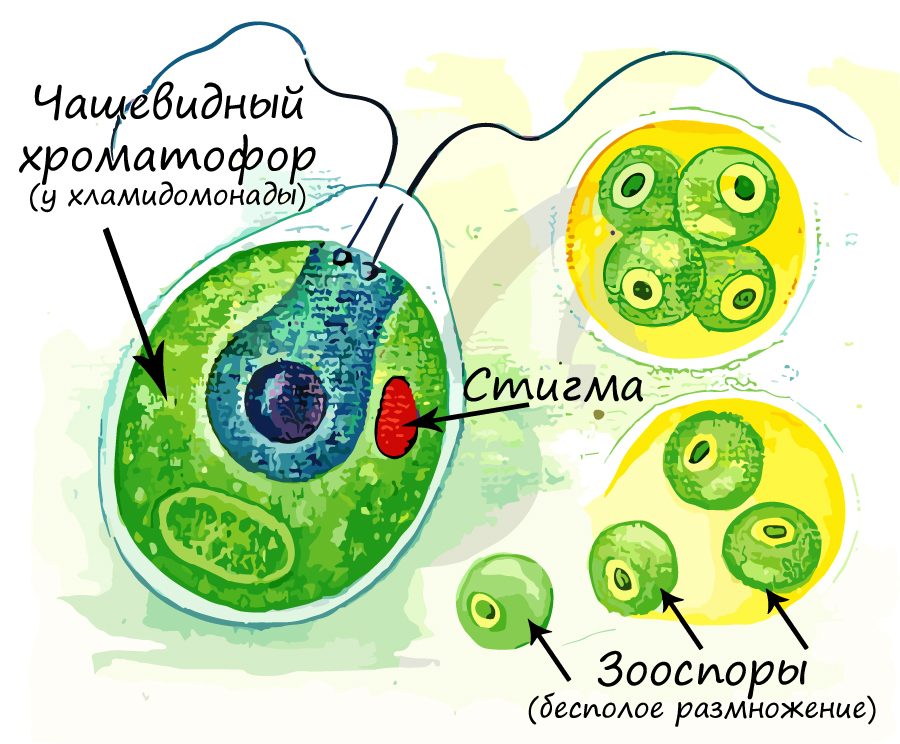

Строение водорослей

Современная биология не считает дифференциацию тканей определяющим различием, сейчас существенным считают фундаментальные различия в строение клеток, обмене веществ. Тем не менее, во многих устаревших пособиях этот термин используется, и я обязан предупредить вас о нем.

Наука о водорослях называется альгология (от лат. alga — морская трава, водоросль и греч. λόγος — учение).

Среди водорослей есть одноклеточные и многоклеточные, некоторые водоросли достигают в длину 100-200 метров. Способ питания водорослей автотрофный: они синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза. Солнечный свет, проходя через толщу воды, рассеивается, что делает фотосинтез с увеличением глубины все труднее и труднее. Поэтому кроме хлорофилла они часто имеют и другие пигменты.

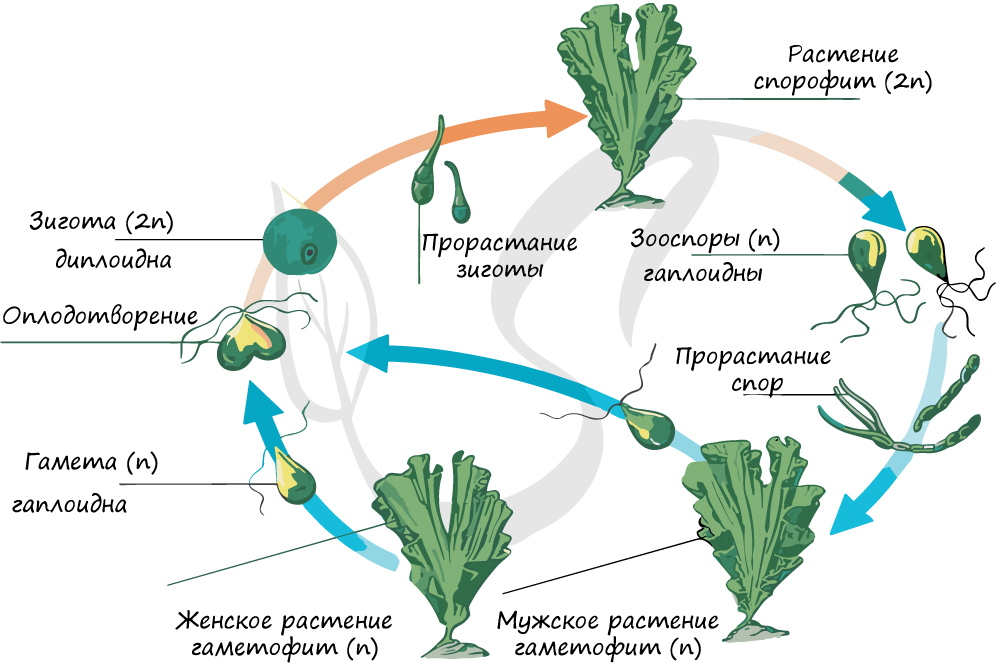

Жизненный цикл водорослей

Жизненные циклы водорослей разнообразны, обусловлены рядом экологических факторов. Мы разберем жизненный цикл на примере зеленой водоросли ульвы (морского салата).

Для начала отметим, что в целом жизненный цикл водорослей представляет собой чередование двух фаз: гаплоидной (гаметофита) и диплоидной (спорофита). Гаплоидной фазой называется фаза, при которой клеточные ядра содержат непарный (половинный) набор хромосом. К гаплоидной фазе всегда принадлежат гаметы: сперматозоиды, спермии (отличающиеся от сперматозоидов отсутствием жгутика), яйцеклетки.

При слиянии двух гамет: яйцеклетки (n) и спермия (n) образуется зигота (2n) из которой развивается спорофит (2n), таким образом, в спорофите восстанавливается диплоидный набор хромосом. В зооспорангии на спорофите в результате мейоза образуются зооспоры (n), которые делятся митозом, порастают и образуют мужские и женские гаметофиты (n). Клетки гаметофитов делятся митозом, образуются гаметы (n), которые сливаются в зиготу (2n), цикл замыкается.

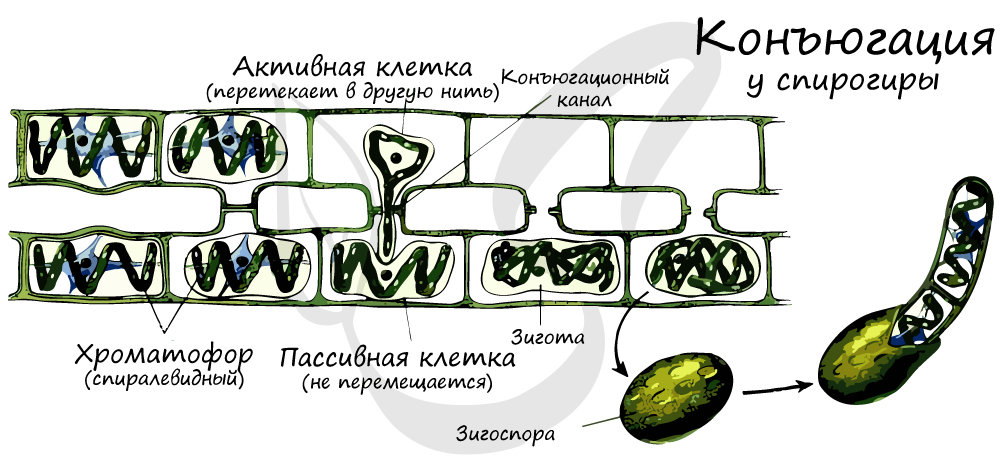

Типы половых процессов

Значение водорослей

В Мировом океане водоросли составляют основную часть биомассы. Именно они являются главными продуцентами (производителями) органического вещества, преобразуя в ходе фотосинтеза энергию солнечного света в энергию химических связей. Значение водорослей для человека трудно переоценить: содержащиеся в них вещества необходимы для нормального роста и развития животных и человека (к примеру, морская капуста (ламинария) отличается большим содержанием йода.)

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Что такое фотосинтез и почему он так важен для нашей планеты

Фотосинтез — один из самых важных биологических процессов на Земле. Благодаря фотосинтезу живые организмы получают кислород, необходимый для дыхания, а сами растения создают полезные органические вещества для своей жизнедеятельности. В этой статье мы поговорим о том, что обозначает фотосинтез, как он происходит и что образуется в процессе фотосинтеза.

Что такое фотосинтез

Фотосинтез — процесс, при котором в клетках, содержащих хлорофилл, под действием энергии света образуются органические вещества из неорганических. При фотосинтезе растение поглощает углекислый газ и воду, синтезирует органические вещества и выделяет кислород, как побочный продукт фотосинтеза.

Процессы фотосинтеза идут в тканях, содержащих хлоропласты, — преимущественно, в листе, на который приходится большая часть процессов фотосинтеза. Такая ткань называется хлоренхима, или мезофилл.

Строение хлоропластов

Чтобы понять, что происходит в растении при фотосинтезе, изучим подробнее хлоропласты. Хлоропласты — это особые пластиды растительных клеток, в которых происходит фотосинтез. Основные элементы структурной организации хлоропластов высших растений представлены на рис.1.

Хлоропласт — это двумембранный органоид. Внешняя мембрана проницаема для большинства органических и неорганических соединений. Она содержит специальные транспортные белки, благодаря которым нужные для работы хлоропласта пептиды и другие вещества попадают в него из цитоплазмы. Внутренняя мембрана обладает избирательной проницаемостью и способна контролировать, какие именно вещества попадут во внутреннее пространство хлоропласта.

Для хлоропластов характерна сложная система внутренних мембран, позволяющая пространственно организовать фотосинтетический аппарат, упорядочить и разделить реакции фотосинтеза, несовместимые между собой, и их продукты. Мембраны образуют тилакоиды, которые, в свою очередь, собираются в «стопки» — граны. Пространство внутри тилакоидов называется внутритилакоидным пространством, или люменом.

Внутреннее пространство хлоропласта между гранами заполняет строма — гидрофильный слабоструктурированный матрикс. В строме содержатся необходимые для реакций синтеза сахаров ферменты, а также рибосомы, кольцевая молекула ДНК, крахмальные зёрна.

Пигменты хлоропластов

Что происходит во время фотосинтеза? На молекулярном уровне фотосинтез обеспечивают особые вещества — пигменты, благодаря которым энергия солнечного света становится доступной для биологических систем. У фотосинтезирующих организмов можно выделить три основные группы пигментов:

В хлоропластах пигменты ассоциированы с белками с помощью ионных, водородных и других типов связей. Не стоит забывать, что у растений есть множество других пигментов, находящихся не в хлоропластах и не принимающих участие в фотосинтезе — например, антоцианы.

Хлорофилл

Хлорофиллы выполняют функции поглощения, преобразования и транспорта энергии света. Лучше всего хлорофиллы поглощают свет в синей (430—460 нм) и красной (650—700 нм) областях спектра. Зелёную область спектра хлорофиллы эффективно отражают, что придаёт растению зелёный цвет.

Интересно, что строение молекулы хлорофилла схоже со строением гемоглобина, но центром молекулы хлорофилла является ион магния, а не железа.

Основными хлорофиллами высших растений являются хлорофилл a и хлорофилл b, они входят в состав реакционных центров фотосистем и светособирающих комплексов мембран тилакоидов хлоропластов. Светособирающие комплексы улавливают кванты света и передают энергию к фотосистемам I и II. Фотосистемы — это пигмент-белковые комплексы, играющие ключевую роль в световой фазе фотосинтеза.

Каротиноиды

Каротиноиды — это жёлтые, оранжевые или красные пигменты. В зелёных листьях каротиноиды обычно незаметны из-за наличия в листьях хлорофилла. При разрушении хлорофилла осенью именно каротиноиды придают листьям характерную жёлто-оранжевую окраску.

Каротиноиды химически представляют собой 40-углеродную цепь с двумя углеродными кольцами по краям цепи. В строении ксантофиллов, в отличие от каротинов, присутствуют спиртовые, эфирные или альдегидные группы.

Учите биологию вместе с домашней онлайн-школой «Фоксфорда»! По промокоду BIO72021 вы получите бесплатный доступ к курсу биологии 7 класса, в котором изучается тема фотосинтеза.

Что происходит в процессе фотосинтеза

Как уже было сказано ранее, в ходе фотосинтеза в хлоропластах под действием солнечного света образуются органические вещества.

Процесс фотосинтеза можно разделить на две фазы:

В ходе световой фазы фотосинтеза образуется энергия в виде АТФ и универсальный донор атома водорода — восстановитель НАДФН (НАДФ·Н2). Эти вещества необходимы для протекания темновой фазы. Также образуется побочный продукт — кислород. Световая фаза может проходить только на мембранах тилакоидов и на свету.

Благодаря сложному биохимическому процессу — циклу Кальвина — в темновую фазу фотосинтеза образуются органические вещества (сахара). Темновая фаза проходит в строме хлоропластов и на свету, и в темноте. Темновые ферментативные процессы протекают медленнее, чем световые, поэтому при очень ярком освещении скорость протекания фотосинтеза будет полностью определяться скоростью темновой фазы. Схемы процессов фотосинтеза представлены на рис.2. Подробное описание процессов смотри далее.

Световая фаза фотосинтеза

Чтобы лучше понять, что происходит во время фотосинтеза, разберём фазы фотосинтеза. Световая фаза фотосинтеза включает в себя фотохимические и фотофизические процессы, и может быть поделена на три этапа:

Для того чтобы понять, что происходит во время фазы фотосинтеза, рассмотрим эти процессы подробнее. Кванты света улавливаются светособирающими комплексами фотосистемы I — молекула хлорофилла в составе светособирающего комплекса переходит в возбуждённое состояние, и энергия передаётся в реакционный центр фотосистемы I. Происходит возбуждение молекул хлорофилла фотосистемы I, отщепляется электрон. Пройдя по цепочке внутренних компонентов фотосистемы I и внешних переносчиков, электрон в конце концов попадает к НАДФ+ — образуется восстановитель НАДФН. Получается, что хлорофилл фотосистемы I отдал электрон и приобрёл положительный заряд, и для дальнейшего функционирования необходимо восстановить нейтральность молекулы, получить электрон, чтобы закрыть «дырку». Этот электрон приходит от фотосистемы II.

На светособирающие комплексы фотосистемы II попадают кванты света — происходит возбуждение молекулы хлорофилла фотосистемы II, молекула хлорофилла отдаёт электрон и переходит в окисленное состояние. Нехватку электрона хлорофилл восполняет благодаря фотолизу воды, при этом образуется протоны H+, а также важный побочный продукт фотосинтеза — кислород. По цепи переносчиков электрон от хлорофилла фотосистемы II попадает к хлорофиллу реакционного центра фотосистемы I и восстанавливает его. Теперь этот хлорофилл может снова поглощать энергию кванта света и отдавать электрон в электрон-транспортную цепь.

Протоны, попадающие во внутритилакоидное пространство, используются для синтеза АТФ. С помощью фермента АТФ-синтазы за счёт градиента протонов образуется АТФ из АДФ и фосфата. Под градиентом понимают неравномерное распределение: во внутритилакоидном пространстве H+ больше, в строме — меньше. Поэтому частицы стремятся проникнуть в строму, переходят в неё через АТФ-синтазу, а в процессе пути сквозь белковый комплекс отдают ему часть энергии, которая и используется для синтеза АТФ.

Темновая фаза фотосинтеза

Что образуется при фотосинтезе в темновую фазу? В строме хлоропластов с помощью энергии АТФ и восстановителя НАДФН, полученных в световую фазу, образуются простые сахара, из которых в ходе других процессов образуется крахмал. Ферментативные процессы не нуждаются в наличии света. Важнейший процесс, происходящий в темновую фазу фотосинтеза, — фиксация углекислого газа воздуха. Синтез и превращения сахаров в хлоропластах имеют циклический характер и носят название цикл Кальвина.

В нём можно выделить три этапа:

В строме хлоропластов находится производное простого пятиуглеродного сахара рибозы. С помощью особого фермента (Рубиско) к производному рибозы присоединяется CO2 (реакция карбоксилирования) — образуется неустойчивое шестиуглеродное соединение, которое быстро распадается на две трехуглеродные молекулы. Дальше, с затратой АТФ и НАДФН, полученных в ходе световых процессов, трехуглеродное соединение модифицируется — образуется восстановленное соединение с атомом фосфора и альдегидной группой в составе. Теперь перед клеткой стоит проблема: необходимо получить шестиуглеродное соединение — глюкозу для синтеза крахмала, а также пятиуглеродное — производное рибозы для того, чтобы эти процессы могли начаться заново. Для решения этих проблем в фазу регенерации из полученных ранее трехуглеродных соединений под действием ферментов образуются четырёх-, пяти-, шести- и семиуглеродные сахара. Из шестиуглеродной молекулы образуется глюкоза, из которой синтезируется крахмал. Из пятиуглеродной молекулы образуется производное рибозы и цикл замыкается. Остальные сахара также используются клеткой в других биохимических процессах.

Отдельно стоит сказать про крайне важный фермент первой фазы цикла Кальвина — рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилазу (Рубиско). Это сложный фермент, состоящий из 16 субъединиц, с молекулярной массой в 8 раз больше, чем у гемоглобина. Является одним из важнейших ферментов в природе, поскольку играет центральную роль в основном механизме поступления неорганического углерода (из CO2) в биологический круговорот. Содержание Рубиско в листьях растений очень велико, он считается самым распространённым ферментом на Земле.

Значение фотосинтеза

В процессе фотосинтеза энергия света заключается в энергию химических связей органических веществ. Поэтому фотосинтез служит первичным источником почти всей энергии, используемой живыми организмами в процессе жизнедеятельности. Практически все живые организмы, за исключением хемосинтетиков, так или иначе пользуются теми продуктами, что выделяются при фотосинтезе.

За счёт фотосинтеза сформировалась и поддерживается пригодная для дыхания атмосфера с высоким содержанием кислорода.

Фиксация углекислого газа в ходе фотосинтеза служит главным местом входа неорганического углерода в биогеохимический цикл. Также ассимиляция CO2 препятствует перегреву Земли, предотвращая парниковый эффект.

Заключение

Каждый год на нашей планете благодаря фотосинтезу производится около 200 миллиардов тонн кислорода, из которого образуется озоновый слой, защищающий от ультрафиолетовой радиации. Фотосинтез помогает поддерживать состав атмосферы и препятствует увеличению количества углекислого газа. Без растений и кислорода, который они выделяют в процессе фотосинтеза, жизнь на нашей планете была бы просто невозможна.

Фотосинтез водорослей

Изучение преобразования энергии света в химическую энергию фотосинтеза у сине-зеленых водорослей, позволяющее организмам сохранять жизнедеятельность и являющееся, приспособлением к неблагоприятным условиям жизни. Фотогетеротрофность и хемоорганотрофность.

Фотосинтез. Преобразование энергии света в химическую энергию фотосинтеза у синезеленых водорослей, как и у других фотосинтезирующих организмов, осуществляющих расщепление воды и выделение кислорода, представляет собой сложный комплекс реакций. В первой реакции (фотофизической) происходит поглощение света пигментами и превращение его энергии в пигментных структурах, во второй (фотохимической) энергия электрона переносится в электрон-транспортной цепи фотосинтеза, а в третьей (биохимической) она используется для восстановления С02. Поскольку клетки синезеленых водорослей содержат большое число пигментов, то поглощение видимого света осуществляется в широком диапазоне (от 400 до 800 нм), большем, чем у других водорослей. Пигменты фотосинтетического аппарата организованы в две фотосистемы. Фотосистема I является главным местом превращения световой энергии в химическую, Она, как и фотосистема II, содержит хлорофилл а и каротиноиды. Однако хлорофилл а у синезеленых водорослей не является однородным пигментом. Фотосистема I представляет собой комплекс хлорофилла а и цитохрома f.

В результате светового возбуждения, наступающего у фотосистемы II, вызываются реакции фотоокисления воды и переноса образовавшегося электрона в цепь поступательных переносчиков, что приводит к их восстановлению. Возбуждение же фотосистемы I приводит к окислению этих переносчиков и переброске электрона на молекулу НАДФ с последующим ее восстановлением.

Электрон, образующийся в результате фотовозбуждения как фотосистемы I, так и фотосистемы II, по пути своего следования отдает содержащуюся в нем энергию. Фотосистема II (коротковолновая, А=680), поглощая квант света, повышает энергию электрона от уровня окислительно-восстановительного потенциала воды, являющейся внешним донором электронов, до уровня с невысоким отрицательным потенциалом. Фотоактивация фотосистемы I (длинноволновая) приводит также к образованию электрона с высокой восстанавливающей способностью, который используется для восстановления ферредоксина или железофермента дегидрогеназы. Под действием красного света пигмент окисляет цитохром f и восстанавливает ферредоксин, который, окисляясь НАДФ-редуктазой, образует восстановленный НАДФ-Н– один из самых важных компонентов, образующих «восстановительную силу» за счет энергии света.

Э. Либберт разделяет этот процесс на три фазы: Фаза карбоксилирования С02, связываясь с рибулозодифосфатом, образует две молекулы фосфоглицерата при участии фермента рибулозодифосфат-карбоксилазы. В фазе восстановления фосфоглицерат при участии НАДФ-Н и АТФ восстанавливается до 3-фосфоглицеральдегидрида. Затем наступает фаза регенерации, когда каждая шестая молекула фосфоглицеральдегида выходит из цикла и из этого вещества образуется фруктозо-1,6-дифосфат, из него, в свою очередь, синтезируются глюкоза, сахароза, крахмал и т. п. Из остальных молекул фосфоглицеральдегида при участии новых молекул АТФ регенерируется рибулозодифосфат (5С3–3С5). В качестве промежуточных продуктов образуются различные фосфаты Сахаров (например, С4-эритрозо-С6-фруктозо-С7-седогептулозодифосфат). С окончанием этой фазы цикл замыкается. Процесс этот получил название «С3-пути», и он характерен для большинства растений.

М. Хетч и С. Слэк, а еще раньше Ю. С. Карпилов нашли, что у некоторых растений, преимущественно тропических и субтропических (сахарного тростника, кукурузы и др.), СО2 присоединяется к фосфоенолпировиноградной кислоте (ФЕП) при участии фосфоенолпируваткарбоксилазы:

В результате образуется щавелево-уксусная кислота (ЩУК), в которой содержится четыре атома углерода. Такое присоединение СО2 получило название «С4-пути». Эта кислота преобразуется в яблочную (в некоторых случаях в аспарагиновую), а последняя затем подвергается трансдекарбоксилированию. При этом С02 отщепляется и вступает в цикл Кальвина, присоединяясь к рибулозодифосфату. Следовательно, С4-путь включает две реакции карбоксилирования, что позволяет растениям создавать определенные запасы углерода в клетках. Растения, осуществляющие фотосинтез по С4-пути, имеют два типа хлоропластові крупные пластиды, часто лишенные гран в клетках обкладки, окружающих сосудистые пучки мелкие гранальные пластиды в клетках мезофилла листа.

Карбоксилирование фосфоенолпировиноградной кислоты осуществляется в клетках с мелкими хлоропластами. Образовавшаяся щавелево-уксусная кислота передвигается в клетки обкладки, где протекает реакция транскарбоксилирования и С02 вступает в цикл Кальвина. Ю. С. Карпилов назвал этот путь кооперативным, поскольку в нем принимают участие два типа клеток и два типа хлоропластов.

Опыты с использованием меченого углерода у Апаcystis nidulans показали, что на начальных стадиях он включался в аспартат и глутамат, а затем в аланин, треонин, изолейцин и глицинсерин, что характерно для С4-пути фотосинтеза. При выдерживании культуры A. nidulans в условиях фотоокисления (яркий свет, низкая температура) происходят потеря фотосинтетических пигментов (хлорофилла а, фикоцианина, каротиноидов) и обесцвечивание клеток, а также деградация мембран тилакоидов. Инактивация фотосистемы I происходит быстрее по сравнению с фотосистемой П-Уменьшение активности фотосистемы I шло параллельно с потерей клетками пигментов, вплоть до полной их потери. После перенесения культур в оптимальные условия роста происходил ресинтез пигментов и восстановление структуры фотосинтетического аппарата. Активность фотосистем I и II нормализовалось одновременно.

Клетки Chlamydomonas reinhardtii, как и другие одноклеточные водоросли, обладают системой концентрирования С02, обеспечивающей эффективную фотосинтетическую ассимиляцию этого субстрата при низких концентрациях его в среде. Эта система, будучи энергозависимой, запускается в действие на свету и включает насыщаемый компонент транспорта неорганического углерода, вероятнее всего, электрогенный транспорт гидрокарбоната с участием карбоангидразы.

Показательно, что в клетках A. nidulans, выращенных при высоких интенсивностях света, когда отношение хлорофилла к фикоцианину равно 1 : 3, преобладающее количество углекислоты фиксируется через цикл Кальвина, а в клетках, выращенных при слабом освещении или на красном свету, когда содержание фикоцианина увеличивается, С02 фиксируется по С4-пути. Активность малатдегидрогеназы и рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилазы в этих условиях уменьшается, а активность фосфоенолпируваткарбоксилазы увеличивается. Основными первичными продуктами являются аспартат, глицин и серии, и содержание метки из С02 в них увеличивается при инкубации клеток в атмосфере азота и переносах их из темноты на свет. У Anabaena flosaquae, Anacystis nidulans, Oscillatoria sp. активность фосфоенолкарбоксилазы в 1,5–5 раз выше, чем активность рибулозодифосфаткиназы, т. е. за счет С4-пути эти водоросли могут фиксировать 65–70 % С02. У Spirulina platensis обнаружены как фосфоенолпируваткарбоксилазы, так и рибулозодифосфаткарбо-ксилазы, что свидетельствует о фиксации углерода по Сз- и С4-пути.

Фотосинтетическое выделение О2 интактными клетками синезеленых водорослей зависит от поверхностного заряда мембран, регулирующих стыковку пластоцианина с реакционными центрами фотосистемы I.

Кроме того, фиксация С02 может осуществляться путем использования восстановительного цикла карбоновых кислот. Так, у Anacystis nidulans при снижении концентрации С02 до 0,03 % возрастает активность ряда ферментов цитратсинтазы, аконитатгидратазы, изоцитратдегидрогеназы и глутаматдегидрогеназы.

Изучение первичных продуктов фотосинтеза с помощью изотопного метода у нитчатой цианобактерия Anabaena cylindrica показало, что через 5 с 90–95 % 14 С включалось в промежуточные продукты цикла Кальвина и только 1–4 % присутствовало в С4– дикарбоновой кислоте, аспартате. Ингибиторы ФЕП-карбоксилазы не влияли на скорость 14 С02-поглощения. Это говорит о том, что в основном поглощение углекислоты идет за счет РДФ-карбоксилазы. ФЕП-карбоксилаза, хотя и присутствует в клетках, не играет такой роли, как в С4-растениях. Скорее, она служит дополнительным источником углеродного скелета для биосинтеза аминокислот.

Есть указания и на то, что зеленение Euglena gracilis нельзя объяснить ни одной из фотосинтетических реакций, это растение нужно перенести в новую группу растений, фиксирующих некоторое количество С02 в С4-соединения, которые затем декарбоксилируются для дальнейшего использования С02 в цикле Кальвина.

Таким образом, синезеленые водоросли могут ассимилировать С02 различными путями, в зависимости от их видовых особенностей и факторов окружающей среды.

К. Я. Биль и соавт. высказали предположение, что в клетках одноклеточной зеленой водоросли Chlamydomonas reinhardtii с достаточно высоким уровнем темновой фиксации С02, достигающим при 25 °С 16 % от фотосинтеза, наряду с пентозофосфатным восстановительным циклом протекает серия биохимических реакций, которые позволяют с высокой эффективностью ассимилировать С02 не только в темновой период, но и на свету при высоких температурах окружающей среды.

Активность фотосинтеза зависит от воздействия внешних факторов. Изучение действия озона показало, что концентрация его в 3 мМ на 50 % подавляет фотосинтез и снижает выделение кислорода у Chlorella sp. При более длительном воздействии (8–10 мин) происходило полное разрушение пигментной системы клеток. Высказывается предположение, что озон вызывает отток осмотически активных материалов из клетки, нарушает ее энергетический режим и разрушение протопластов, т. е. действует на органеллы не прямо, а опосредованно, вероятнее всего, на плазмалемму, а не направлено на хлоропласты.

Из этого следует наличие взаимосвязи процессов, лежащих в основе образования С02 и Н2 в клетках водорослей.

Рост A. variabilis в первые 10 суток под влиянием глюкозы, аспарагиновой, глутаминовой кислот примерно такой же, как и в контроле. К 20-м суткам, когда в контрольном варианте на минеральной среде культура лизируется, рост на среде с органическими веществами интенсивно продолжается, т. е. возраст культуры, очевидно, является определяющим фактором гетеротрофности.

В опытах с использованием ацетата, меченного по углероду, доказана его прямая фотосинтетическая ассимиляция клетками Nostos muscorum и др. Для Тоjypotrix tenuis характерен рост в темноте за счет окисления глюкозы и потребления ее на свету. Усвоение углеводов на свету сопровождается накоплением гликогена, образующегося также при автотрофном и гетеротрофном образе жизни у синезеленых водорослей. Уменьшение концентрации С02 увеличивает долю углерода, включенного в клеточный метаболизм из ацетата и глюкозы.

Изучение превращения глюкозы, меченной в различных положениях в клетках Anabaena cylindrica, Anacystis variabilis и др., показало, что оно происходит в основном окислительным путем и С02 образуется из положения С1, а не из положения С5. Это также свидетельствует в пользу пентозофосфатного пути ассимиляции глюкозы. Перенос клеток со света в темноту ведет к быстрому исчезновению фосфатов Сахаров и накоплению 6-фосфоглюконата, что доказывает превращение эндогенных углеводов гексозомоно-фосфатным путем, обеспечивающим клетку большим количеством НАДФ-Н (в то время как при гликолизе и в реакциях цикла Кребса образуется в основном НАДФ). В свою очередь, НАДФ-Н необходим для восстановительных синтезов основных веществ клеток из низкомолекулярных предшественников d– и С5-сахарами, служащими для синтеза нуклеотидов и некоторых аминокислот.

В пентозофосфатном цикле экзогенные или эндогенные углеводы могут окисляться до конца, хотя на уровне фосфоглицеринового альдегида они могут метаболизироваться по гликолитическому циклу.

Показательно, что хлоропласта, выделенные из фотогетеротрофно выращенных клеток Euglena gracilis, отличались от аналогичных препаратов хлоропластов из шпината. Они были более устойчивы к высокой концентрации ортофосфата в среде, неспособны к выделению 02, зависимому от оксалоацетата, и отличались низкой скоростью выделения 02 в присутствии 3-фосфоглицериновой кислоты. При хранении при 4 °С изолированные хлоропласти Euglena сохраняли свою активность в 2–3 раза дольше, чем хлоропласты шпината, а через 8 ч хранения у хлоропластов эвглены скорость выделения 02 составляла 80 % от исходной величины.

Несмотря на недостаточное изучение фотогетеротрофного образа жизни, совершенно ясно, что в определенных условиях, близких к естественному существованию синезеленых водорослей, такой путь усвоения веществ является единственно возможным для размножения, развития и препятствия лизису от фотоокисления.

Хемоорганотрофный образ жизни присущ примерно 30 видам синезеленых водорослей с нитчатым строением (Nostoc punctiforme, Phormidium foveolarum, Oscillatoria sp. и др.). Обнаружен целый ряд этих растений, развивающихся в темноте на среде с глюкозой или сахарозой. У одноклеточных водорослей темновое развитие встречается гораздо реже, оно характерно для некоторых представителей родов Aphanocapsa и Chlorogloea.

В гетеротрофных условиях в темноте при добавлении глюкозы хорошо растет Chlorococcum infusionum, причем интенсивность роста пропорциональна концентрации глюкозы, хотя при 0,1–0,2 % глюкозы ростовые процессы отсутствовали. Такой же стимулирующий эффект оказывает арабиноза. Вместе с тем Chlorococcum не растет в присутствии уксусной кислоты, сахарозы, желатина в качестве источников углерода и очень слабо растет при добавлении в питательные среды ацетата натрия, глицерина и галактозамина.

Продукты метаболизма глюкозы могут оказывать токсическое действие на организм хемоорганотрофов при гетеротрофном росте в темноте. Это, в частности, относится к Plectonema boryanum, рост ее успешно продолжается при непрерывном пересеве культуры (диализе). В естественных условиях произрастания образующиеся токсические продукты постоянно удаляются и вреда не приносят.

Почти все синезеленые водоросли, способные к фотогетеротрофному росту, для процессов метаболизма нуждаются в кислороде, причем энергию они получают за счет окислительного фосфорилирования. Скорость этого процесса является основным моментом, ограничивающим рост хемогетеротрофов в темноте.

В условиях темнового развития происходит определенное ингибирование синтеза мембранных структур и пигментов. Так, ламеллы мембран принимают беспорядочное расположение, в то время как в автотрофних условиях они располагаются параллельно. В темноте несколько теряется содержание хлорофилла, фикоэритрина, фикоцианина и других пигментов.

Таким образом, более замедленный рост в темноте при сохранении пигментной системы и ферментативной активности позволяет организмам сохранять жизнедеятельность и является, очевидно, приспособлением к неблагоприятным условиям жизни.

Подобные документы

Причины и последствия массового развития сине-зеленых водорослей. Действие токсинов на рыб, гидробионтов, животных и человека. Развитие синезеленых водорослей в Куршском заливе. Гаффская болезнь (алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия).

реферат [23,3 K], добавлен 07.11.2011

Исследование особенностей организации, типов питания и размножения, пигментов и жизненного цикла сине-зеленых водорослей. Характеристика принципов гербаризации прибрежно-водной растительности. Изучение физиологии и внутреннего строения семейства Плавунцы.

отчет по практике [572,0 K], добавлен 25.02.2015

Разделение водорослей на систематические группы высшего ранга, его совпадение с характером окраски и чертами строения. Клеточные оболочки водорослей. Бесполое и половое размножение водорослей. Черты сходства и различия желто-зеленых и зеленых водорослей.

реферат [44,7 K], добавлен 09.06.2011

Отдел сине-зелёные водоросли (Cyanophyta). Классы и виды водорослей. Строение клетки. Протопласт. Составные части протопласта. Плазмодесмы. Псевдовакуоли. Устойчивость сине-зеленых водорослей к воздействию продолжительного затемнения. Размножение.

лекция [22,5 K], добавлен 01.06.2008

Фотосинтез как процесс синтеза органических веществ за счет энергии света. Специальные структуры и комплексы химических веществ растений, которые позволяют улавливать энергию солнечного света. Масштабы фотосинтеза. Роль хлоропластов в фотосинтезе.

презентация [627,3 K], добавлен 18.04.2012

Общая характеристика зеленых водорослей – группы низших растений. Место обитания морских зеленых водорослей. Их размножение, строение и способы питания, химический состав. Описание наиболее распространенных видов морских водорослей Японского моря.

реферат [641,9 K], добавлен 16.02.2012

презентация [533,1 K], добавлен 18.03.2012

Цитология и общая система организации отдела сине-зеленые водоросли – Cyanophyta, методы их размножения и признаки зрелости. Факторы среды, стимулирующие спорообразование у сине-зеленых водорослей. Характеристика порядка ностокальные и стигонемальные.

контрольная работа [1,3 M], добавлен 29.07.2009

Строение и основные компоненты клеточной оболочки водорослей. Случаи беспорядочного расположения фибрилл среди зеленых водорослей, организация цитоплазмы у различных у различных представителей вида, назначение жгутиков, митохондрий и хлоропластов.

курсовая работа [154,8 K], добавлен 29.07.2009

Автотрофные и гетеротрофные клетки, уравнение, сущность фотосинтеза, его световая, темновая фаза. Хемосинтез как преобразование энергии реакций окисления неорганических веществ в химическую энергию синтезируемых органических соединений, биосинтез белков.

реферат [21,5 K], добавлен 07.10.2009