шапалах это какой язык

шапалақ

1 шапалақ

2 шапалақтау

қол шапалақтау — хлопать в ладоши, аплодировать

См. также в других словарях:

шапалақ — зат. Қолдың саусақтарын біріктіргендегі ішкі жағы … Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

шапақтау — (Алм., Қаск.) шапалақтау, шапалақпен салып қалу. Өзін тегі, ш а п а қт а п жіберші (Алм., Қаск.). қ. шапаттау … Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

атақтау — 1 (Орал: Қара., Шыңғ., Жымп.) аталу. Басқарма а т а қ т а м а с а д а, еңбегіңді ел біледі (Орал, Жымп.). Аттары а т а қ т а л ғ а н д а қайта қайта қол шапалақтап отырды («К зшылар үні», 6.06.1938) 2 (Орал, Орда) аты жөнін сұрау … Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

аяқ өре тұру — (Орал: Орда, Жән.) өре тұра келу. Бастық десе, бұлар а я қ ө р е т ұ р а келеді (Орал, Жән.). Отырған жұрт, ду қол шапалақтаумен а я қ ө р е т ү р е келіп «уралап» айқайлады («Ж. жол», 18.11.1937) … Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

шапаттау — (Қ орда: Арал, Қарм.; Ақт., Ойыл; Жамб., Жуа.) сабалау, шапалақпен ұрғылау. Бетін ш а п п а тт а п жіберді Қ орда., Арал). Қолдарын бәрі қалды ш а п а т т а с ы п, Алтынның алғандай ақ кенін тауып (Т. Ізт., Рүс дас., 139). Ұр, ұр – деп, екі қолын … Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

шаппат — (Түрікм.: Таш., Көнеүр.; Қарақ., Шым.) шапалақ, алақан. Тентек баланы ш а п п а т п е н жаққа тартып жіберген де дұрыс (Қарақ.) … Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

шарпылдауық — (Қарақ.) шапалақ … Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

шарқая — … Әбден ш а р қ а я болып алдың. Бетіңе шыбын қонса да, «менің бетімнен не көрініп тұр!» деп, шыбынмен соғысып өз бетіңді өзің шапалақтайсың… (А.Жүнісов, Өмір ізі, 60). Қор қылған еркегінің бар еңбегін, Көп көрдім күтімсізін әйелдердің. Кейбір… … Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

шәпетте — ет. сөйл. Шапалақта. Түсетін емес, ол алақанын ш ә п е т т е й, қол бұлғап шақырады (Жұлдыз, 1970, №11, 119) … Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Эволюция ереванского “чапалаха”, или Как “реальные пацаны” решали вопросы в 70-х

Нельзя объять необъятное, и на полноту заметки эти, конечно, не претендуют. Если разбирать все аспекты подробно, напишется не один том. Они всего лишь о некоторых фрагментах из подростковой и юношеской жизни.

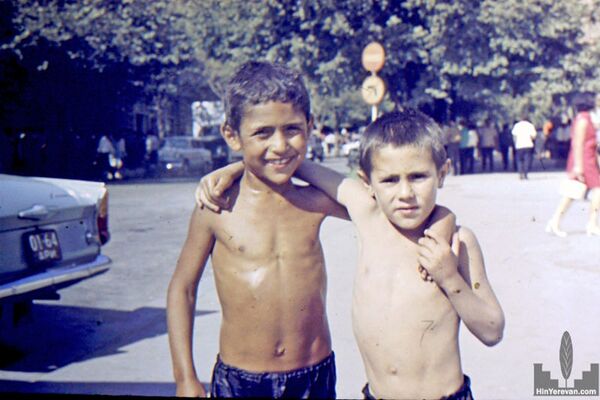

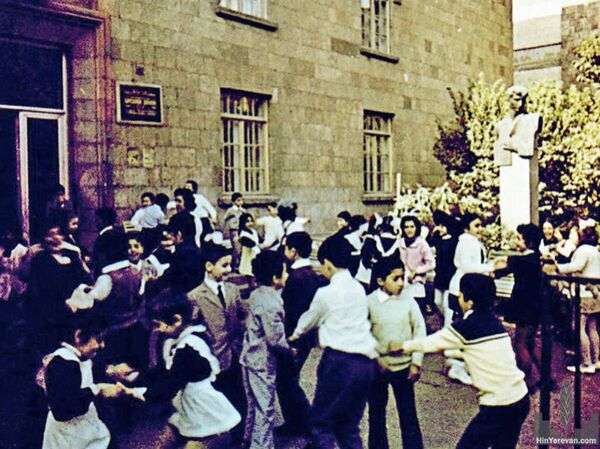

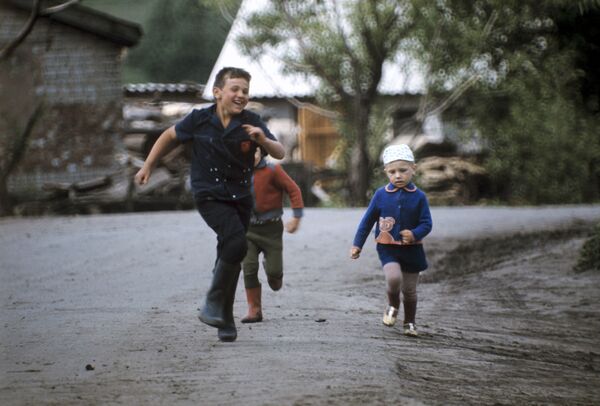

Дневное время обычного ереванского подростка 1970-ых делилось поровну на проведенное в школе и во дворе. Об интернете он слыхом не слыхивал, соцсетями работали особо любопытные одноклассницы, и живое общение (а его было довольно много) выработало свои неписаные законы.

Наша школа была суровой, правда. Строгость, впрочем, распространялась лишь на территорию, ограниченную стенами, даже физкультурный зал уже был свободой. В то время еще дрались школами, преимущественно из-за девочек, причем по поводу серенькой мышки – ее и не замечал-то так никто, бедную – могли драться жестче, чем ради красавицы, дернуть косичку которой было делом чести. Но если обидели девочек – без разговоров.

Дрались иногда с соседними школами, но редко. В окрестностях нашей была другая, которая изо всех сил старалась показаться крутой, и как-то раз они обнаглели до такой степени, что человек 20 заявились прямо во двор нашей, счеты сводить. Подраться как следует не удалось: выскочили физкультурник и трудовик.

Ну все, подумали мы, сейчас начнут разнимать, увещевать, спрашивать – что случилось, потом родители, собрание, пионерские выговоры… Ничуть не бывало: физкультурник с трудовиком с места в карьер раскидали пришельцев, будто кегли, и ушли. Даже не спрашивали потом о причине драки – понимали, что правды все равно не скажем. Мы их и до этого случая уважали, конечно, но теперь уважение перешло на качественно новую ступень.

Вот если, скажем, девочке из вашего двора кто-то поднес портфель до дома, то такого предупреждали: ты портфель-то таскай, но обижать, мол, не вздумай. Но и тут, слово за слово, и… Кстати, жестокости я практически не припомню. До первой крови руками махали, а потом дружили.

Потом стали постарше. Парни, что провожали соседских девочек до дому, проходили очень своеобразный фейс-контроль, хотя понятия такого в те времена и не существовало. Если он провожал впервые, на него смотрели долго и пристально, запоминая, но не подходили – мало ли, может, одноклассник провожает после вечеринки, и больше здесь не появится. Но если провожание становилось тенденцией, парень отзывался в сторонку.

Те, кто уходил без повреждений, обычно больше не возвращались, но если подконтрольный фейс бывал немного подпорчен, а его обладатель имел наглость все равно провожать девушку, то это ничего, кроме уважения, не вызывало. Стало быть – серьезно парень относится к нашей девчонке, такому можно ее доверить. Могли и друзьями стать, но, как минимум, свободный доступ во двор отважному провожатому открывался.

Вообще, в каждом дворе имелись свои критерии доступа. Иди по Туманяна, почти до конца, до Алавердяна, потом поворот направо и – быстро, быстро только – через двор, в арку, и на улицу. Тут, в полуподвальном этаже, знаменитая школа бокса, где можно было в окошко посмотреть и тренировки, и настоящие спарринги. Мальчишки, они ведь и в 16 лет мальчишки, а после чужого бокса, этого особого запаха специального боксерского пота из распахнутых окон, уходишь, будто сам стал после этой тренировки сильнее, мышцы накачал…

А почему через двор так быстро – в этом дворе, “дворе бокса”, как он в народе называется, не стоило притормаживать. Проходишь – проходи, а стоять и глазеть по сторонам настоятельно не рекомендовалось. Ну не любили здесь чужих, что ж поделать.

А в иные дворы доступ был посвободнее – наглеть, правда, нигде не разрешалось. Кстати, дворами дрались нечасто, в основном, с близлежащими, но не с непосредственными соседями – они считались своими.

Сначала разбирались. В этом действе не столько преследовалась цель выяснить, кто прав, кто виноват, сколько расставить всяческие ситуационные и словесные ловушки противнику и не попасть в них самому. Проигравший в этом состязании обычно получал оплеуху – на нее нужно было отвечать обязательно, иначе позор.

Оплеуха могла перерасти в нечто большее, но махались, как уже было сказано, в основном до первой крови, максимум до второй, а то и разнимали сразу после ответной пощечины – “чапалах” по-армянски. Поверженный соперник, как правило, насмешек не удостаивался, расходились молча, победы в честном бою было достаточно для самоутверждения.

Да, кстати! Злословие за спиной каралось беспощадно – этому не было прощения, даже не скажу, было ли что-то позорнее. Пойманные на этом одним “чапалахом” не отделывались, вот их как раз могли побить посерьезнее, потому что такое поведение расценивалось, как вершина трусости. Ну, раз духу не хватает в глаза сказать человеку, что о нем думаешь.

Мы же тогда не знали, наивные, что будет интернет и в нем появятся соцсети, в которых злословие за спиной станет нормой…