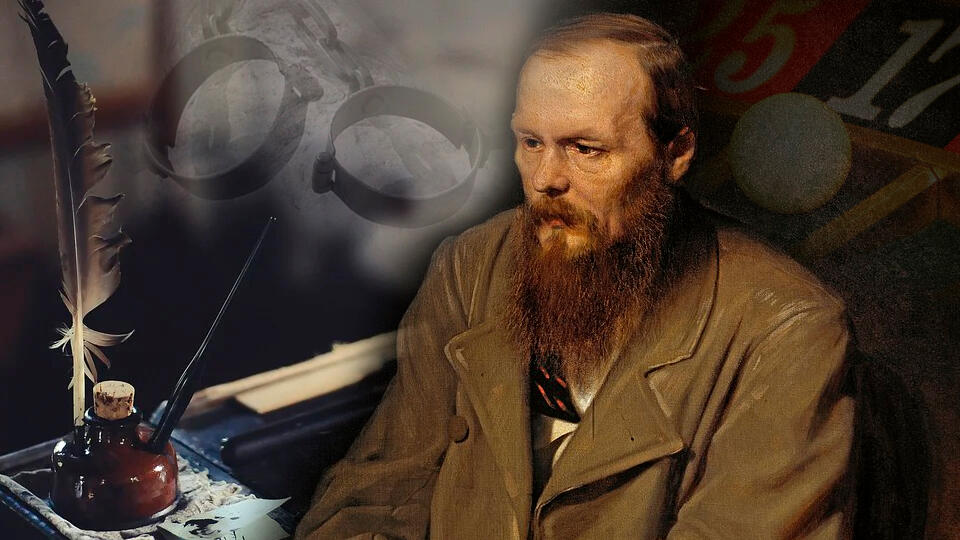

За что сослали достоевского

Почему Николай I хотел расстрелять Достоевского

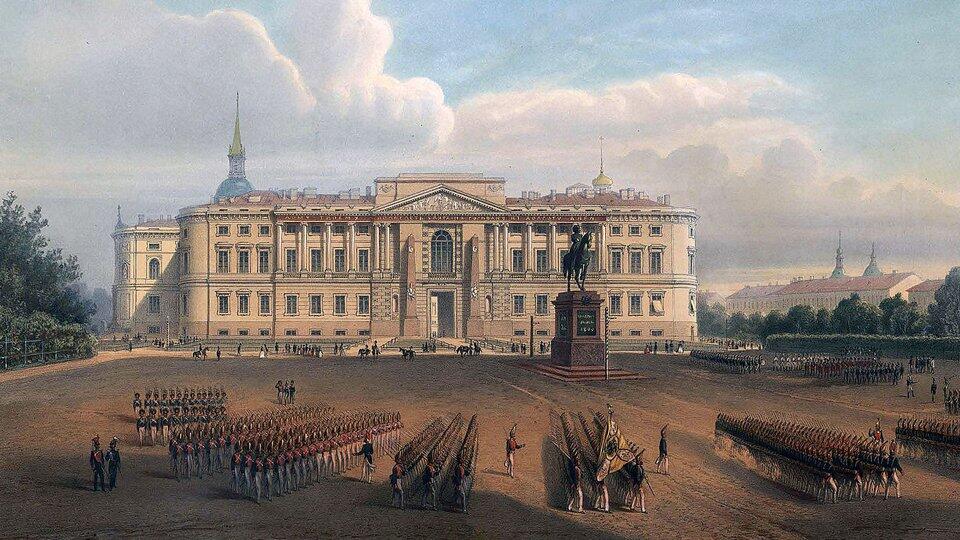

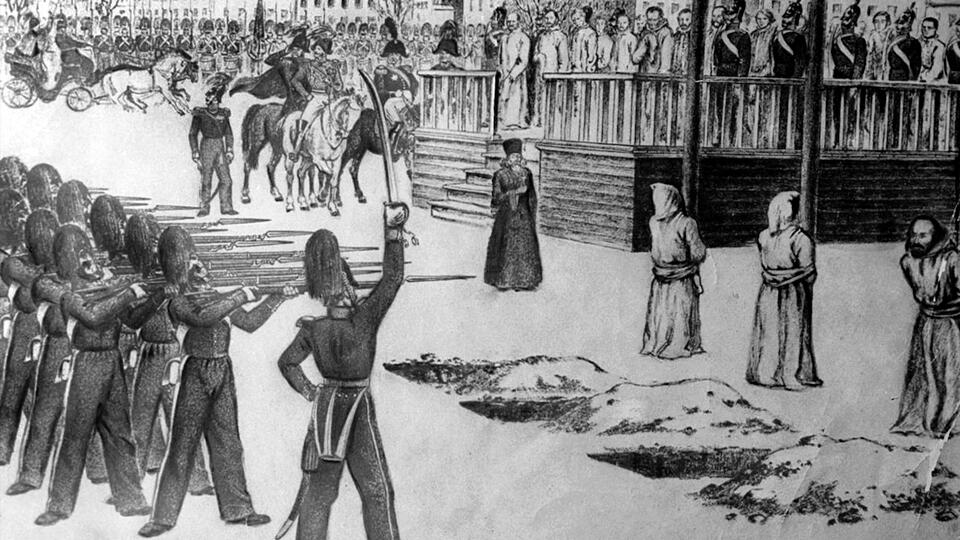

Мировая литература могла потерять значительную часть творческого наследия в январе 1850 года, когда на Семеновском плацу солдаты были готовы расстрелять группу заговорщиков, среди которых был великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский.

За что император Николай I хотел казнить российского мыслителя.

Настойчивый стук жандармов в дверь Достоевского, на тот момент громко отметившегося на литературном поприще романом «Бедные люди», прозвучал ранним утром 5 мая 1849 года. По личному приказу Николая I писателя арестовали и заключили на долгие месяцы в Петропавловскую крепость.

Причиной заточения 28-летнего автора стали собрания, проходившие в квартире Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского. Последний, как и многие представители интеллектуальной элиты того времени, отличался вольнодумием. Петрашевский служил переводчиком при МИДе, а в 1840-х совместно с литературным критиком Валерианом Майковым составил «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». В него Михаил Васильевич начал помещать острые теоретические статьи с пропагандой социализма и демократии. Словарь стал основной уликой во время громкого процесса над «петращевцами» спустя несколько лет.

В квартире Петрашевского в 1840-х годах часто спорили о губительности крепостного права, продажности чиновников и цензуре. У хозяина в личной библиотеке хранилось немало запрещенных тогда в стране книг. Видные писатели, ученые и литературные критики нередко бывали здесь. В число гостей Петрашевского входили Михаил Салтыков-Щедрин, Алексей Плещеев и Федор Достоевский. Автор «Бедных людей» впервые попал в квартиру на организованный вечер в 1846-м. К тому моменту Петрашевский прочитал роман и восхитился им, пригласив Федора Михайловича к публичным диспутам. Он был уверен, что литература – сильный инструмент для пропаганды.

Весной 1849 года на один из «пятничных» вечеров пришел провокатор, проинформировавший власти, что в квартире собираются заговорщики. Донос стал отправной точкой «Делу Петрашевского», которое следователи держали в тайне. В то время оно рассматривалось как серьезный политический заговор, сравнимый чуть ли не с сорвавшимся государственным переворотом декабристов.

Достоевского, как и остальных арестованных, бросили в одиночную камеру Петропавловской крепости. Лишь в ноябре 1849 года им предъявили обвинение в распространении письма Белинского, которое «наполнено дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти» и недоносительство о проходивших собраниях на квартире.

Петрашевскому и Достоевскому дополнительно вменялись в вину преступные замыслы против государственной власти. К делу отнесли вольнодумные мысли, опубликованные в 1846 году.

«Обряд казни на Семёновском плацу», рисунок Б. Покровского, 1849 год.

Федор Михайлович в ходе многочисленных допросов никого не выдал даже под угрозой четвертования и повешения. Военный суд приговорил отставного инженера-поручика Достоевского к лишению чинов, всех прав состояния и расстрелу, который назначили на 3 января 1850 года.

Трясущимся осужденным развязали глаза и зачитали другой приговор. Император решил помиловать «петрашевцев» и сослать их на каторгу и в арестантские роты. Несколько человек, поставленных в то утро к столбу, сошли с ума. Федор Михайлович, к счастью, не был сломлен восьмью месяцами заключения и инсценировкой казни, хотя имел психические комплексы и страдал от эпилепсии.

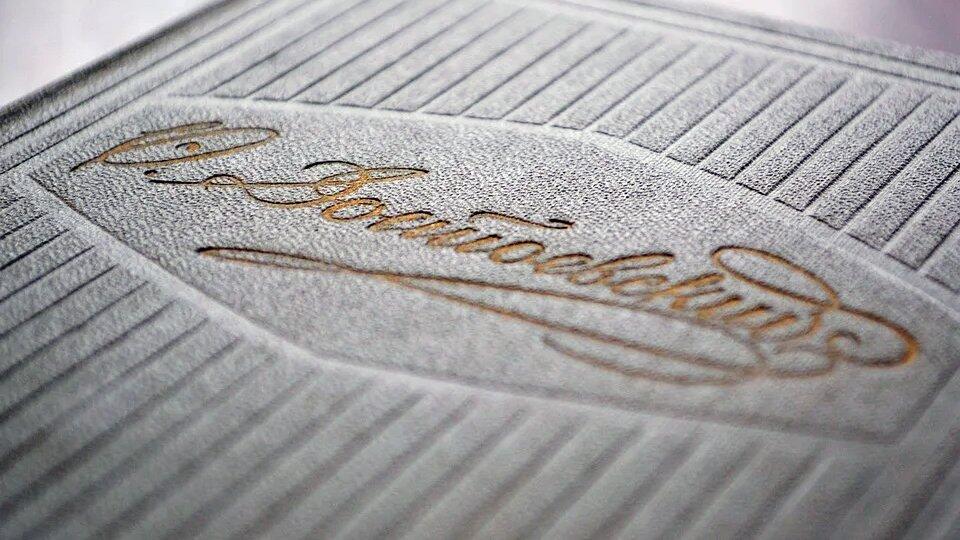

Федора Михайловича лишили дворянства и на четыре года отправили в Омск. По пути к месту каторги «петрошевцев» встретили жены сосланных декабристов Муравьева, Анненкова и Фонвизина и каждому передали Евангелие. Свой экземпляр Достоевский сохранил на всю жизнь.

Федор Достоевский, приручивший пса, второй раз в жизни избежал гибели

В тот момент, когда писатель собрался выпить отравленную жидкость, пес вбежал к нему, опрокинул чашку и вылакал всё содержимое. Животное принесло себя в жертву, не дав погибнуть русскому творцу, создавшему в дальнейшем великие романы.

Одним из них стал «Идиот», где устами князя Мышкина Федор Михайлович вспомнил о страшном утре на Семеновском плацу: «Один человек был раз взведён, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование и назначена другая степень наказания; но, однако же, в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрёт. Вспоминал об этом он с необыкновенною ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет…»

Казнь, ссылка и каторга Ф.М.Достоевского

13 ноября 1849 года Военно-судная комиссия приговорила Ф. М. Достоевского к лишению всех прав состояния и «смертной казни расстрелом».

19 ноября смертный приговор Достоевскому был отменён по заключению генерал-аудиториата «ввиду несоответствия его вине осужденного» с осуждением к восьмилетнему сроку каторги. В конце ноября император Николай I при утверждении подготовленного генерал-аудиториатом приговора петрашевцам заменил восьмилетний срок каторги Достоевскому четырёхлетним с последующей военной службой рядовым.

22 декабря 1849 года на Семёновском плацу петрашевцам был прочитан приговор о «смертной казни расстрелом» с переломлением над головой шпаги, за чем последовала приостановка казни и помилование. При инсценировке казни о помиловании и назначении наказания в виде каторжных работ было объявлено в последний момент. Один из приговорённых к казни, Николай Григорьев, сошёл с ума. Ощущения, которые Достоевский мог испытывать перед казнью, отражены в одном из монологов князя Мышкина в романе «Идиот».

Интересные факты

538 постов 12.9K подписчиков

Правила сообщества

● Быстрофакты с картинкой или без.

● Длинные тексты — новости, исследования, истории — оставим для более подходящих сообществ (Лига историков, Наука, etc).

● Факт должен быть приведен полностью без навязывания перехода на другие ресурсы.

● Пожалуйста, проверяйте факты на достоверность. Посты, уличенные в недостоверности, будут удалены.

Но, прежде чем уличать авторов в недостоверности фактов, проверьте свои знания.

● За излишне грубые и оскорбительные высказывание вы можете попасть в бан.

Начал красиво. Продолжай, не разменивайся на детали.

А Пушкина на дуэли убили.

Как Некрасов молодого парнишку Гоголем назвал. Из этого парнишки вырос великий русский писатель

Сейчас даже трудно представить, что у Федора Михайловича когда-то не было бороды и многотомного собрания сочинений. Тем не менее, как-то же он в русскую литературу явился? Рассказываем, как это произошло.

Вот так выглядел юный гений:

В мае 1845 года Достоевский написал первую в своей жизни повесть. Называлась она “Бедные люди”. Но куда теперь ее нести, кому показывать?

Для того, чтобы вы понимали, кто такой вообще Григорович, напомним, что это автор повести “Гуттаперчевый мальчик”.

Достоевский, к которому в дверь ни свет ни заря начали ломиться, сначала ничего не мог понять. Григорович с Некрасовым влетели в комнату и принялись обнимать юношу, поздравлять, задавать вопросы о литературе и поэзии, пообещали сегодня же показать повесть Белинскому. А потом со словами “Ну теперь спите, спите, мы уходим”, оставили его одного.

Ну а дальше уже начинается тот Достоевский, которого все мы знаем.

Писатель, каторжанин, игрок: как жил и творил Федор Достоевский

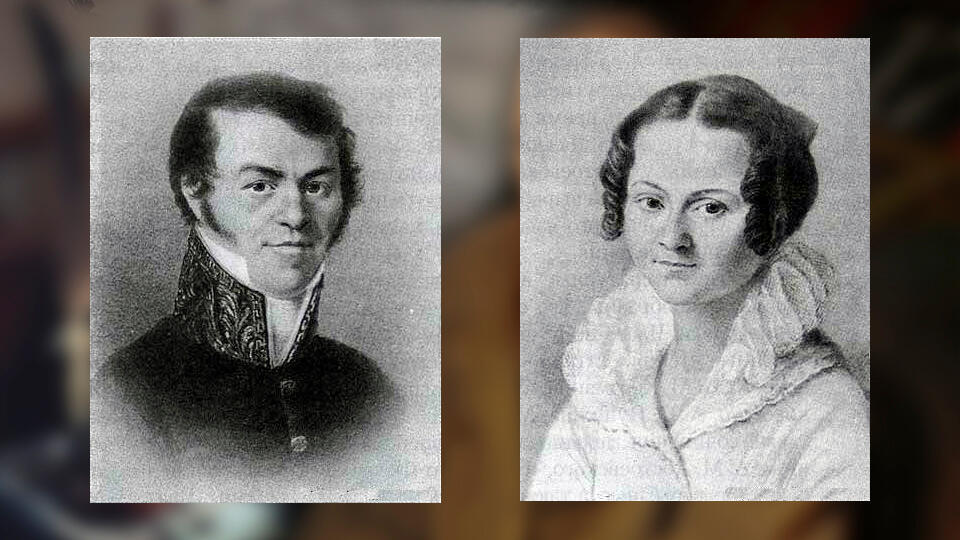

200 лет назад, 11 ноября 1821 года, во флигеле московской Мариинской больницы для бедных в семье штабс-лекаря Михаила Достоевского родился сын Федор, которому суждено было стать великим русским писателем.

“Семейство русское и благочестивое”

Отец будущего писателя, Михаил Андреевич Достоевский, происходит из служилых дворян, получивших в имение село Достоево на Западе Белоруссии. По мнению исследователей, именно с названием села связано происхождение фамилии. Мать, Мария Федоровна, была дочерью купца второй гильдии Нечаева. Он торговал сукном, однако после войны 1812 года потерял большую часть своего состояния.

Семья жила небогато, жалованье отца, по свидетельствам современников, “не вознаграждало достаточно трудов и не соответствовало необходимым надобностям каждого в содержании себя и своего семейства”. Достоевские занимали один из флигелей больницы и, по воспоминаниям писателя, их квартира была не очень большой.

“Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей”, – вспоминал Достоевский свое детство. Большое влияние на ранние годы писателя оказала няня Алена Фроловна, которая появилась в семье в 1822 году после рождения сестры Варвары. “Всех она нас, детей, вырастила и выходила. Была она тогда лет сорока пяти, характера ясного, веселого и всегда нам рассказывала такие славные сказки!” – вспоминал впоследствии Федор Михайлович.

В семье Достоевских царила атмосфера, поощряющая развитие любознательности. Родители сами занимались образованием детей – учили их читать и писать, преподавали латынь. Когда дети подросли, к ним стали ходить приглашенные учителя. На семейных вечерах вслух читали произведения русских и зарубежных писателей и книги по истории. К детям относились гуманно и обходились без телесных наказаний, которые широко применялись в образовательных учреждениях того времени.

В 1827 году Михаил Андреевич Достоевский получил право на передачу дворянского титула по наследству, а в 1831 году на скопленные средства смог купить небольшое имение Даровое в Тульской губернии. Однако земельные приобретения не принесли семье большого дохода. Земли оказались “худородными”, деревни – бедными, а дворянский дом представлял собой небольшой флигель. Дело осложняли судебные тяжбы с соседями и пожар, случившийся в имении через год после приобретения.

Начало обучения

В 1832 году для Михаила и Федора Достоевских начинаются годы обучения, они ездят к учителям и занимаются дома, изучают математику, географию, языки. Через два года юноши поступают в пансион Леонтия Чермака, дорогое обучение помогают оплачивать родственники, купцы Куманины. Режим учебы был строгим, однако к детям относились хорошо. Учитель русского языка Николай Билевич, по признанию писателя, на всю жизнь стал для него идолом и, вполне вероятно, сыграл ключевую роль в решении Федора Михайловича посвятить свою жизнь литературе.

В 1835 году Федор Достоевский окончил обучение в пансионе Чермака, а в 1837 году, не дожив до 37 лет, от туберкулеза умерла его мать. Отец принимает решение продолжить обучение детей в Главном инженерном училище, расположенном в Санкт-Петербурге. Федор Достоевский был не в восторге от решения родителя: он был без ума от литературы и хотел посвятить свою жизнь творчеству. Но отец был непреклонен: по его мнению, литература, в отличие от профессии инженера, не могла гарантировать сколько-нибудь достойный доход.

Полевой инженер Федор Достоевский

Михаил Достоевский в инженерное училище не поступил, а Федор, хоть и получил место, учился неохотно и все свободное время посвящал литературе, читал многих зарубежных и русских авторов, почти все произведения Пушкина знал наизусть и искренне восхищался поэтом. Летом 1839 года от инсульта скоропостижно скончался отец, и юноша остался круглым сиротой.

В 1843 году 22-летний Федор Достоевский окончил инженерное училище и был зачислен полевым инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную команду. Однако должность тяготила его, и через год Федор Михайлович подал в отставку, решив посвятить свое время литературному творчеству.

Ранние работы, начатые Достоевским еще во время обучения, не сохранились, многие из них не были завершены, переводы французских романов, которые делал Достоевский, печатались без указания имени автора.

“Бедные люди”

Первым полноценным романом молодого литератора стали “Бедные люди”. Произведение было радушно встречено Виссарионом Белинским, и писатель вошел в его литературный кружок. Однако следующее произведение, “Двойник”, вызвало непонимание и критику со стороны славянофилов. Однако Белинский встал на сторону молодого писателя, отмечая его несомненный талант. Стоит отметить, что Достоевский на начальном этапе своего творчества пробовал себя в разных жанрах и формах, писал юмористические рассказы и очерки, повести и романы. Многие идеи нашли воплощение в более поздних произведениях автора.

Общение в литературных кругах и публикация собственных произведений заметно расширили круг знакомств Федора Достоевского. В 1846 году он познакомился с Михаилом Петрашевским и стал посещать собрания единомышленников – “пятницы”. На одном из кружков молодой писатель несколько раз публично зачитывал запрещенное в те времена письмо Белинского Гоголю, за что был арестован вместе с другими петрашевцами.

Арест и заключение в Петропавловской крепости

Восемь месяцев юноша провел в застенках Петропавловской крепости. Свою вину он отрицал, однако следователи считали его “одним из важнейших преступников”. В ноябре 1849 году Достоевского и других арестованных участников кружка приговорили к лишению всех прав и смертной казни через расстрел. Однако уже на Семеновском плацу, где приговор должны были привести в исполнение, смертную казнь заменили на восемь лет каторги, впоследствии срок сократили вдвое. Переживания, которые испытывал Достоевский, ожидая смерти, впоследствии нашли отражение в монологе князя Мышкина в романе “Идиот”.

Во время недолгого заключения в тобольской тюрьме по дороге на каторгу жены декабристов передали заключенным по Евангелию. Свой экземпляр Федор Михайлович хранил как реликвию всю жизнь – на следующие четыре года подаренная книга стала единственным доступным для него чтением. По мнению литературоведов, это обстоятельство, как и внезапная отмена казни, во многом повлияло на изменение взглядов Достоевского и их поворот в сторону православного мировоззрения.

Каторга и ссылка

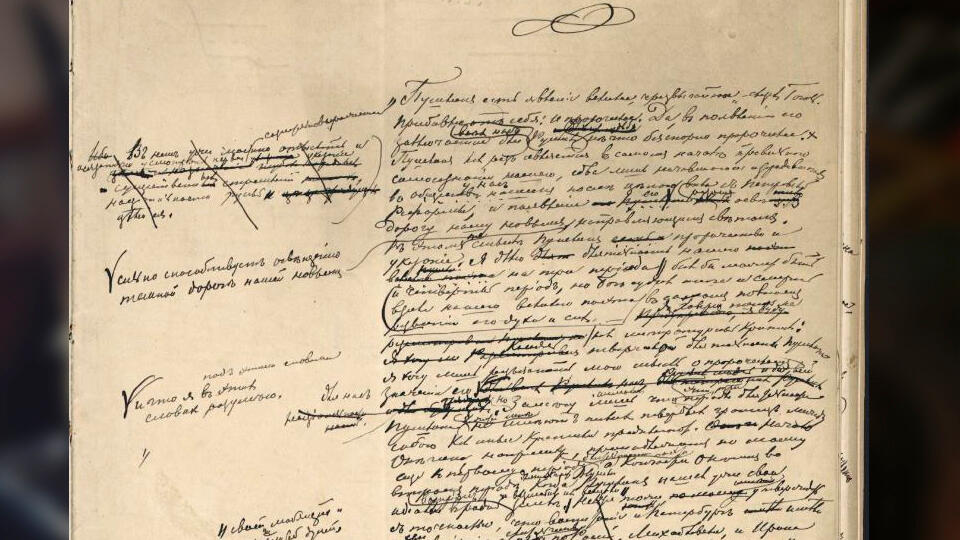

Четыре года на каторге в Омске Федор Достоевский провел без права переписки – однако в лазарете он тайно вел дневник, “Сибирскую тетрадь”. Записанные в ней впечатления от пребывания в остроге позднее были отражены писателем в повести “Записки из мертвого дома”.

Другие арестанты относились к Достоевскому настороженно, так как он был дворянином, и писателю, по его признанию, потребовались годы на то, чтобы изменить такое отношение и стать “своим” для других заключенных. Первый биограф писателя, Орест Миллер, даже называл каторгу “уроком народной правды для Достоевского”. Во время пребывания в Омске также был зафиксирован первый случай падучей – эпилепсии, которой писатель страдал до конца жизни.

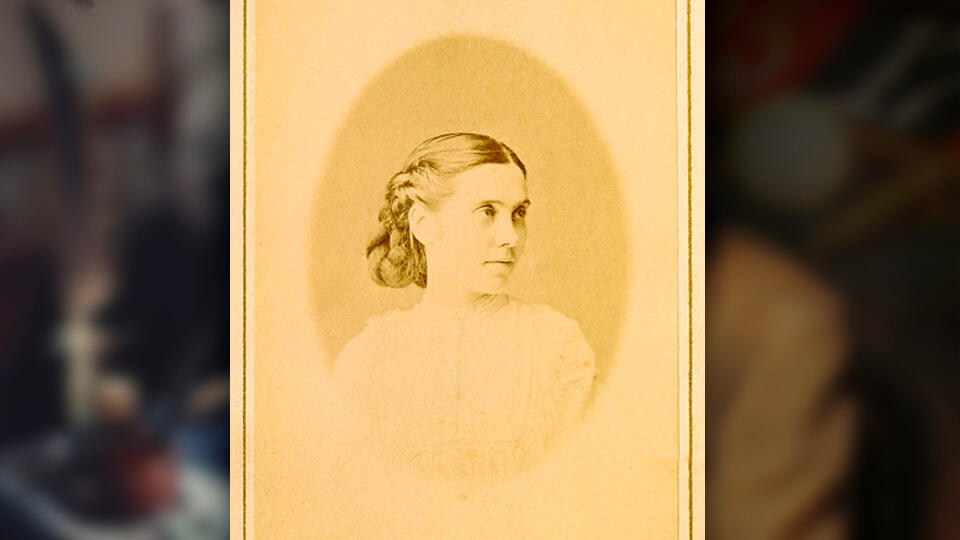

Мария Исаева

Из острога писатель вышел в 1854 году и был направлен рядовым в Семипалатинск, в 7-й Сибирский линейный батальон. Там он познакомился с женой начальника Астраханского таможенного округа Марией Исаевой. Для урожденной француженки, прозябающей в провинции замужем за пьяницей, с маленьким сыном на руках, знакомство с 33-летним Достоевским стало “лучом света в темном царстве”. Чувства влюбленных подверглись проверке временем, когда мужа Марии перевели на службу в Новокузнецк.

После смерти Николая I в 1855 году Достоевский посвятил его супруге верноподданническое стихотворение, а в 1856 году, в день коронации Александра II, петрашевцы получили царское прощение.

В 1857 году Федор Достоевский обвенчался с Марией Исаевой, которая на тот момент стала вдовой. Вскоре после свадьбы у писателя случился эпилептический припадок, который очень испугал супругу. Она обвиняла мужа в том, что он утаил от нее опасное заболевание, которое в любой момент может окончиться смертью. Этот момент стал поворотным в отношениях – их семилетний брак так и не стал счастливым.

В том же году Достоевский получил право публиковаться, и в журнале “Отечественные записки” вышел его рассказ “Маленький герой”. Еще через два года свет увидели повести “Дядюшкин сон” и “Село Степанчиково и его обитатели”, однако эти произведения не нашли отклика среди читателей.

“Записки из мертвого дома”

Вместе с братом Михаилом Федор Достоевский занимался изданием журнала “Время”. Заново заявить о себе на литературном поприще он смог в 1861–1862 годах, после публикации в журнале повести “Записки из мертвого дома”. Произведение произвело фурор – никто прежде не обращался к описанию жизни каторжан. Достоевского сравнивали с Данте, спустившимся в ад, были попытки перевести “Записки” на английский язык и издать за границей, но из-за своей сложности проект остался нереализованным.

На страницах “Времени” также были опубликованы “Униженные и оскорбленные” и “Скверный анекдот”. После закрытия журнала в 1863 году братья основали издание “Эпоха”, в котором были опубликованы “Зимние заметки о летних впечатлениях” и “Записки из подполья”. С этого периода началась и публицистическая деятельность писателя.

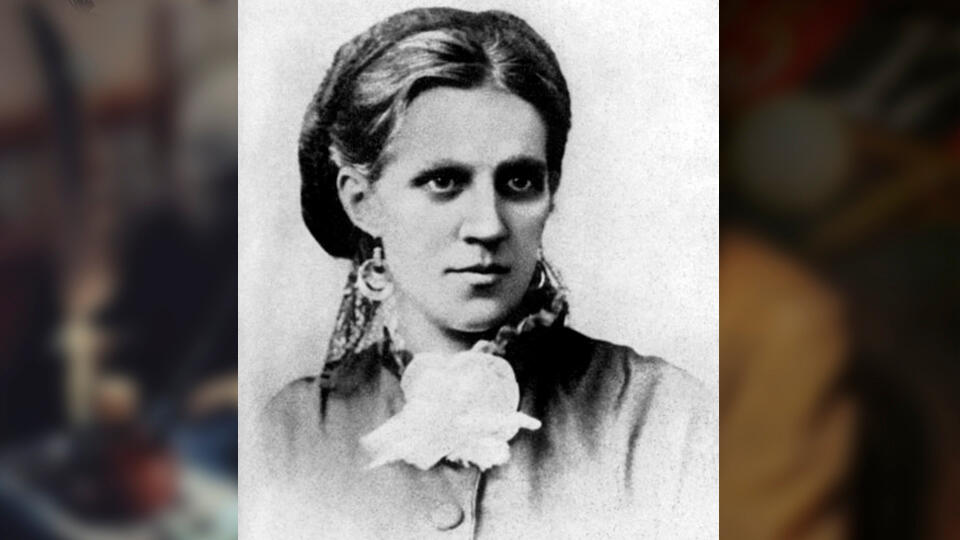

Аполлинария Суслова

Летом 1862 года Достоевский впервые выехал за границу. Он посетил Германию, Францию, Англию, Швейцарию, Италию и Австрию. В Баден-Бадене писатель увлекся игрой в рулетку и испытывал постоянную нужду в деньгах.

Во время европейского путешествия следующего года Достоевский, которому на тот момент исполнилось 42 года, познакомился с молодой нигилисткой Аполлинарией Сусловой, дочерью бывшего крепостного. Несмотря на простое происхождение, девушка получила прекрасное образование, писала рассказы и поддерживала передовые идеи эмансипации. Достоевский называл ее “инфернальной женщиной” и помогал публиковать ее произведения в журнале “Время”.

Вернувшись из путешествия, Достоевский застал свою жену Марию в плачевном состоянии: женщина медленно умирала от туберкулеза. Желая облегчить ее участь, писатель перевез супругу из сырого климата Петербурга в Москву, но поправить здоровье эти меры не помогли, и в 1864 году ее не стало. В тот же год умер и старший брат писателя Михаил.

“Кабала” у издателя Стелловского

Утраты подстегнули страсть Достоевского к азартным играм. Писатель был уверен, что вот-вот изобретет способ обыграть рулетку – и раз за разом проигрывал. В 1865 году писатель, испытывая серьезные финансовые трудности, был вынужден согласиться на “кабальное” предложение издателя Стелловского и начал работу над “Преступлением и наказанием”.

В течение 1866 года писатель отсылал в журнал “Русский вестник” готовые главы романа и приближался к его завершению. Однако по условиям контракта, Достоевский должен был предоставить Стелловскому еще одно готовое произведение. На его создание отводился месяц, если писатель не успевал завершить работу, к издателю на девять лет переходили права на все готовые и запланированные произведения Достоевского, литератор лишался своих гонораров.

Анна Сниткина

Федор Михайлович приступил к написанию повести “Игрок”, в которой описал собственный опыт зависимости от азартных игр. Чтобы ускорить процесс, он нанял стенографистку, 20-летнюю Анну Сниткину, дочь мелкого столичного чиновника. По ее признанию, она любила Достоевского еще до знакомства с ним и вскоре после завершения “Игрока” стала женой писателя. Анне Григорьевне удалось взять под контроль финансовую жизнь семьи и дать мужу возможность сосредоточиться на творчестве. Правда, создавал свои великие произведения Достоевский не по воле вдохновения, а для того, чтобы заработать денег.

“Великое пятикнижие”

Получив неплохой гонорар за “Преступление и наказание”, молодожены уехали за границу, чтобы спастись от кредиторов. Осенью 1867 года в Женеве писатель начал работу над романом “Идиот”, который он закончил через два года. В 1871–1872 годах литератор был занят созданием романа “Бесы” – произведение получило больше негативных отзывов, чем позитивных, особенно среди революционеров-нечаевцев, с которыми в своем произведении вел полемику Достоевский.

Четыре года семья писателя провела за границей, и в 1871 году Федор Михайлович с женой и дочерью Любовью вернулся в Петербург. С рулеткой было покончено, и для писателя наступил период финансовой стабильности и семейного счастья. Через год у писателя родился сын Федор, а сам он смог полностью посвятить себя литературе.

На протяжении 1875 года в “Отечественных записках” печатался роман “Подросток”, а весной 1878 года он получил приглашение участвовать на парижском Международном литературном конгрессе под председательством Виктора Гюго, однако вынужден был отказаться из-за болезни и смерти младшего сына Алексея.

Писатель был обласкан властью: он не раз обедал вместе с великими князьями Сергеем и Павлом, сыновьями императора Александра II, а в 1880 году состоялось его знакомство с будущим правителем Александром III.

Последним произведением писателя стал роман “Братья Карамазовы”. Замысел его пришел в голову Достоевскому еще в 1878 году, а в 1880-м произведение было закончено. Также писатель продолжал публиковать “Дневник писателя” – ежемесячный журнал и рубрику в журнале “Гражданин”, состоявшую из серии статей, фельетонов, очерков, литературной критики, художественных произведений малых форм и мемуаров.

Речь о Пушкине

В 1880 году на страницах “Дневника писателя” была опубликована речь Достоевского о Пушкине, которую двумя месяцами ранее он зачитал собравшимся на заседании Общества любителей российской словесности. Она возымела огромный эффект и сыграла ключевую роль в признании роли Пушкина для русской литературы. “Вчера еще можно было толковать о том, великий ли всемирный поэт Пушкин или нет; сегодня этот вопрос упразднен; истинное значение Пушкина показано, и нечего больше толковать!” – прокомментировал произнесенную Достоевским речь писатель Сергей Аксаков.

В начале 1881 года 59-летний писатель почувствовал ухудшение самочувствия. Его беспокоили туберкулез, хронический бронхит и начинающаяся эмфизема легких. После бурных споров с сестрой Верой по поводу доли Федора Михайловича в наследстве родственников, купцов Куманиных, у писателя открылся кровавый кашель, и через два дня, 28 января 1881 года, Достоевского не стало. Проститься с литератором пришли толпы народа. Похоронная процессия до Тихвинского кладбища растянулась на версту, гроб с покойным несли на руках.

След в культуре

Современники по-разному относились к творчеству Достоевского. Многие критики обвиняли писателя в излишней жестокости к персонажам, хаотичности сюжета и “взвинченности” героев, другие, как Белинский, были уверены в его потрясающем таланте.

За рубежом произведения Федора Михайловича нашли большой отклик, великим писателем он был признан там еще при жизни. Физик Альберт Эйнштейн признавался, что Достоевский произвел на него большее впечатление, чем физик Иоганн Гаусс, а Ницше называл его “психологом, с которым он находит общий язык”.

Творчество Федора Михайловича оказало сильное влияние на многих лауреатов Нобелевской премии по литературе, таких как Герман Гессе, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Альбер Камю, Борис Пастернак, Александр Солженицын, Иосиф Бродский и многие другие. Его произведения, как истинная классика, актуальны в любое время.

Музеи, посвященные Достоевскому

Окунуться в атмосферу, в которой творил Федор Михайлович, можно в музеях, посвященных его жизни и творчеству. В Москве в бывшем здании Мариинской больницы расположен музей-квартира писателя. Здесь юный Федор Достоевский жил с родителями – в экспозиции воссоздана обстановка небогатого жилища семьи, выставлены лубочные книги, по которым дети учились читать.

В Санкт-Петербурге музей Достоевского расположен в доме в Кузнечном переулке, где писатель жил с 1878 года до самой своей смерти. В помещениях воссоздана атмосфера, в которой работал писатель, а также работает литературная экспозиция, посвященная творчеству писателя.

В Омске в Доме комендантов крепости создан литературный музей, посвященный писателям-омичам. Заметное место в экспозиции отведено Федору Достоевскому, а сам музей носит его имя.

Литературно-мемориальные музеи созданы и в других местах, где когда-либо жил великий писатель: в Новокузнецке, казахстанском Семее (Семипалатинске), в Старой Руссе и подмосковном селе Даровое, где находилось имение Достоевских.