Засорение желудка что делать

Как устранить несварение и нормализовать работу ЖКТ

Клинические проявления расстройства пищеварения или диспепсии наблюдаются у каждого 2 человека. Это состояние объединяет в себе целый симптомокомплекс, возникающий по причине структурно-функциональных изменений со стороны органов ЖКТ. Максимальная распространенность этой проблемы наблюдается в развитых странах. Среди женщин данное состояние встречается в 1,5 раза чаще. Пиком заболеваемости считается возрастной диапазон от 17 до 35 лет.

Причины развития

Чаще всего, диспепсии рассматривается как психосоциальное заболевание, развивающиеся при частом воздействии стрессового фактора на организм человека. Первостепенно, под влиянием стресса нарушается функциональное состояние желудка, после чего в процесс вовлекаются все структуры ЖКТ. Кроме психоэмоционального фактора, приводить к функциональной диспепсии могут такие факторы, как нерациональное питание, скудный однообразный рацион, приём отдельных групп лекарственных препаратов (антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты), гиперсекреция желудочного сока, ферментативная недостаточность, а также инфицирование бактерией Хеликобактер Пилори.

К другим причинам развития диспепсии, можно отнести:

Разновидности

Диспепсия условно подразделяется на органическую и функциональную. Функциональный тип расстройства протекает без структурных изменений во внутренних органах. Эта разновидность несварения желудка, классифицируется на такие виды:

Клинические симптомы

Говорить о развитии диспепсии можно при появлении таких характерных симптомов несварения:

О более серьезном диагнозе, не имеющем ничего общего с расстройством желудка, можно говорить при наличии таких симптомов, как появление крови в кале, повышение температуры тела, анемия и снижение массы тела.

Диагностика

При появлении характерных симптомов несварения у взрослого или ребенка, рекомендована консультация гастроэнтеролога. Для определения первопричины развития характерной клинической симптоматики, назначаются такие варианты обследования:

Лечение

Комплексное лечение функциональной диспепсии направлено на уменьшение степени выраженности и полное устранение симптомов расстройства. Как правило, терапия проводится амбулаторно, а госпитализация показана только при органической диспепсии или для проведения комплексного обследования. Важным условием успешного лечения диспепсии желудка, является полное исключение ситуаций, которые провоцировали бы стресс. Далее, проводится коррекция питания. Пищу необходимо принимать дробно, средними порциями, 4- 5 раз в день. Из меню следует исключить жаренную и жирную пищу, острые приправы, соусы, специи, полуфабрикаты, фастфуд, алкоголь. Также, рекомендовано отказаться от табакокурения. Дополнительно для лечения гастрита и диспепсии может быть назначена медикаментозная терапия, которая включает прием антацидных препаратов, ингибиторов протонной помпы, Н2 гистаминовых блокаторов, обволакивающих средств, прокинетиков и седативных средств.

При лечении тяжелой желудочной или кишечной диспепсии, обусловленной психогенными факторами, могут назначаться антидепрессанты. Для того чтобы эффективно вылечить диспепсию, важно позаботиться о восстановлении нормального баланса микрофлоры желудка и кишечника. С этой целью рекомендовано использовать метапребиотик Стимбифид Плюс, которые в отличие от пробиотиков и пребиотиков восстанавливает естественную микрофлору ЖКТ, а не подселяет ее извне. Стимбифид Плюс помогает устранить такие симптомы диспепсии, как метеоризм, отрыжка, боль и дискомфорт в желудке, расстройства стула.

Кроме эффекта восстановления баланса микрофлоры, метапребиотик помогает уменьшить проявления воспалительного процесса в ЖКТ, ускорить восстановление поврежденной слизистой оболочки и нормализовать функциональное состояние пищеварительной системы. Средство можно принимать в любом возрасте, независимо от состояния здоровья, как с лечебной, так и с профилактической целью.

Для устранения клинических симптомов расстройства желудка и нормализации общего состояния, достаточно пройти полный курс приема метапребиотика Стимбифид Плюс. Начинать приём средства необходимо с первого дня появления тревожных симптомов. Стимбифид Плюс эффективно справляется с функциональной диспепсией, вызванной пищевым отравлением и другими факторами.

Прогнозы и профилактика

Диспепсия существенно портит качество жизни человека, доставляя ему дискомфорт, влияя на работоспособность и общее состояние. Своевременное и правильное лечение делает прогнозы относительно выздоровления и восстановления организма благоприятными. Для функционального несварения ЖКТ характерно рецидивирование, поэтому после исчезновения симптомов диспепсии, рекомендовано соблюдать правильный режим питания, отказаться от вредных привычек и 1 раз в 6 месяцев проходить курс профилактики расстройства пищеварения с использованием метапребиотика Стимбифид Плюс.

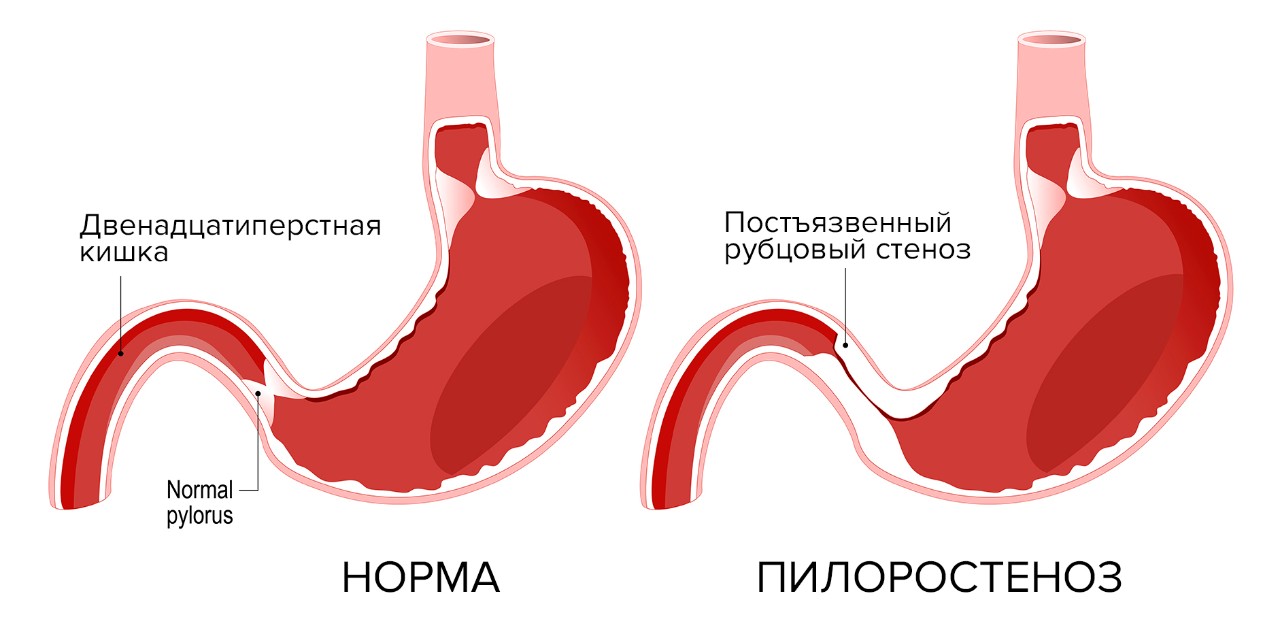

Пилоростеноз (высокая желудочно-кишечная непроходимость)

Главная угроза – полная невозможность прохождения пищи из желудка в нижележащие отделы ЖКТ и развитие истощения.

Постъязвенный рубцовый стеноз привратника (пилоростеноз) или двенадцатиперстной кишки – осложнение язвенной болезни выходного отдела желудка (пилорического отдела) или луковицы двенадцатиперстной кишки. На месте зажившей язвы образуется рубец, ткань в области рубца стягивается, прохождение пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку затрудняется. Это место постоянно травмируется пищевыми массами, на него воздействует соляная кислота. Возникает хроническое воспаление, зона сужения прогрессирует, проход становится ещё уже. Затем развивается декомпенсация: пища проходит с большим трудом, желудок расширяется и теряет свою перистальтическую функцию. У пациентов с признаками декомпенсированной дуоденальной непроходимости желудок может достигать огромных размеров, пища перестает проходить дальше в кишку, процесс пищеварения останавливается. Возникает истощение.

Язва проявляется болями в брюшной полости. Это могут быть голодные боли или боли после еды. Сужение выходного отдела желудка проявляет себя тошнотой и чувством переполнения желудка после приёма пищи. В норме человек должен просыпаться утром с чувством голода, но пациент с высокой непроходимостью просыпается с чувством переполнения желудка. Декомпенсация стеноза характеризуется рвотой пищей, съеденной за 2-3 часа до этого. Декомпенсация – угрожающее жизни состояние, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Для того, чтобы диагностировать постъязвенный рубцовый стеноз выходного отдела желудка, применяются компьютерная томография с водорастворимым контрастом и рентгенологическое исследование с водорастворимым контрастом или с барием. Чтобы понять, через какое время у пациента происходит эвакуация содержимого желудка в нижележащие отделы ЖКТ, врач даёт пациенту барий, делает рентгеновский снимок, и видит, куда барий распространился. Затем снимки делаются через 3, 6, 12 часов – это позволяет оценить динамику прохождения контраста и степень стеноза. В Ильинской больнице пациентам с подозрением на высокую кишечную непроходимость всегда выполняется эндоскопическая диагностика: с помощью эндоскопа врач точно локализует место стриктуры и определяет объем хирургической помощи.

Источник изображения: Designua / Shutterstock

Если степень желудочно-кишечной непроходимости не позволяет провести баллонную дилатацию, но серьёзной формы декомпенсации еще нет – хирурги Ильинской больницы выполняют пациенту лапароскопическую операцию – пилоропластику. Через небольшие разрезы на брюшной стенке (размером около 10 мм) в брюшную полость вводятся лапароскоп и хирургические манипуляторы. Одновременно через рот в просвет желудка вводится эндоскоп. С помощью лапароскопических инструментов хирург рассекает суженную зону двенадцатиперстной кишки и выходного отдела желудка в продольном направлении, а сшивает в поперечном, тем самым значительно расширяя место сужения и разрешая непроходимость. Второй хирург ассистирует ему из просвета желудка с помощью эндоскопа, обеспечивая максимальную безопасность манипуляций. Это малотравматичная операция, дающая устойчивый положительный эффект.

Лекарство от дисбактериоза – как выбрать лучший препарат?

Проблемы со стулом, неприятное чувство в животе может быть связано не только с отравлением пищей. У взрослых и детей за этими симптомами часто скрывается дисбактериоз. Врачи не считают его заболеванием, это состояние часто сопровождает другие патологии или является их следствием. Но устранять нарушение микрофлоры нужно как можно раньше.

Что такое дисбактериоз

Ребенок появляется на свет стерильным, в его организме в норме нет бактерий. Кишечник, кожа заселяются постепенно, начиная с первого прикладывания младенца к груди. Чем старше становится ребенок и более разнообразна его пища, тем больше различных бактерий попадают в кишечник и формируют его микрофлору. У взрослых людей состав микроорганизмов стабилизируется, но становится разнообразным. Его можно сравнить с отпечатком пальцев, несмотря на сходство, он не повторяется ни у одного человека.

Среди кишечных бактерий насчитывается сотни видов хороших микроорганизмов, но в норме встречаются и плохие, рост которых организм может сдерживать. Условно выделяют три типа микробов:

Хорошими микроорганизмами являются доминирующие бактерии, их должно быть большинство. Благодаря присутствию нормальной микрофлоры переваривается пища. Бактерии помогают ферментировать некоторые неперевариваемые продукты, участвуют в всасывании витаминов, аминокислот, сахаров. Сами они тоже синтезируют витамины группы В, К, жирные кислоты. Поэтому при дисбактериозе появляются признаки гиповитаминоза.

Хорошие бактерии выполняют роль живого щита. Они формируют защитный слой на кишечной стенке, которые не позволяет прикрепиться патогенным микроорганизмам и ограничивает их в питательных веществах. Иммунная функция заключается в тренировке клеток иммунитета и регуляции его ответа на проникновение чужеродных микроорганизмов или белков.

Но при изменении соотношения бактерий, увеличении количества транзиторных видов, появлении дрожжевых грибков, развивается дисбактериоз. Его нельзя назвать заболеванием, но самочувствие у человека нарушается. При дисбактериозе в кишечнике нет патогенных микроорганизмов (сальмонелл, холерного вибриона, иерсиний, патогенных эшерихий, а также вирусов). Изменения состава происходят за счет дисбаланса нормальной флоры и увеличения концентрации условно-патогенных бактерий, появления грибков.

Причины

Микрофлора кишечника у взрослых находится в состоянии динамического равновесия. В нем присутствуют определенные бактерии, которые составляют большинство, и около 3 % микроорганизмов, которые меняют свой состав. В норме колебания происходят под влиянием продуктов питания и пищевых привычек. На микрофлору влияет преобладание в рационе сладкого и жирного или преимущественно растительная пища.

Исследования показывают, что жирная еда угнетает бифидобактерии и энтерококки, но в этих условиях размножаются бактероиды. Преимущественно углеводная диета стимулирует размножение бифидобактерий и общего количество микроорганизмов. Но таки перемены носят временный характер и не ведут к появлению симптомов дисбактериоза. Они сами исчезают после изменения питания.

Дисбактериоз кишечника у взрослых появляется в результате других заболеваний. Основными причинами нарушения микрофлоры являются:

Антибиотики широкого спектра действия действуют неселективно. Они угнетают рост или вызывают гибель всех микроорганизмов. Чем дольше курс лечения, тем выше вероятность, что после него разовьется дисбактериоз. Особенно опасны тетрациклиновые антибиотики. Они значительно угнетают размножение кишечной микрофлоры, что приводит к гиповитаминозу В, К, увеличению риска кровотечений.

Гастрит, холецистит, панкреатит, гепатит или дискинезия желчных путей могут привести к развитию дисбактериоза. Опасны цирроз печени, опухолевые процессы в желудке или язва. Эти патологии сопровождаются нарушением переваривания пищи, выработки ферментов. Поэтому в кишечник пища поступает недостаточно обработанной и не может служить питательной средой для бактерий. Часть из них гибнет, а на их место приходит словно-патогенная флора.

Разгрузочный день, когда рацион строится на употреблении одного продукта питания, не наносит вреда организму. Но монодиета, которая длится несколько недель или становится образом жизни, может привести к дисбактериозу. Опасно постоянное употребление еды, содержащей простые углеводы, животные жиры. Это сладкое, мучное, блюда из фаст-фуда. Такой рацион угнетает размножение нормальной флоры, в кишечнике активируются процессы брожения, появляется большое количество дрожжевых грибков.

Двойной вред кишечнику наносят пищевые инфекции. Они повреждают слизистую оболочку, а лечение антибиотиками убивает полезные бактерии. Поэтому восстановление после болезни проходит особенно тяжело.

Негативно на состояние кишечника влияет курение. Оно создает условия для размножения дрожжевых грибков, поэтому курильщики часто мучаются неприятными симптомами.

Симптомы дисбактериоза

Нет строгих симптомов, которые с большой вероятностью указывают на дисбактериоз. Проявления патологии часто не соответствуют степени тяжести нарушений. Самый частый признак – нарушение пищеварения по типу кишечной диспепсии. Она проявляется следующими симптомами:

Усиление газообразования на начальном этапе происходит после нарушения питания. Если в определенный день в рационе присутствовало молоко, бобовые, большое количество мучного и сладкого, симптомы проявляются ярко.

Нарушения стула изменчивы. Чаще всего дисбактериоз проявляется диареей. Она может сопровождаться спазмами и болью в животе. Иногда неоформленный стул появляется всего раз в сутки, поэтому не попадает под критерий диареи.

Понос может сменяться запором. Такой процесс наблюдается у людей, которые ограничивают количество клетчатки и пищевых волокон в рационе. Это лишает бактерии необходимых питательных веществ, не позволяет удерживать в просвете кишечника воду. Слизистые патологические примеси в каловых массах, боль в животе появляются при запущенных формах дисбактериоза.

Нарушение состава микрофлоры приводит к дефициту витаминов. Если он не компенсируется при помощи питания или приема поливитаминных препаратов, появляются симптомы гиповитаминоза:

Кишечные микроорганизмы синтезируют витамин К, который участвует в свертывании крови. При гиповитаминозе учащается появление синяков, гематом под кожей от небольшого механического воздействия. При язве желудка, небольших травмах увеличивается риск продолжительного кровотечения.

В тяжелых случаях дисбактериоз, который сопровождается диареей, приводит к обезвоживанию. У многих пациентов снижается масса тела.

Какое нужно обследование

Симптомы дисбактериоза неспецифические. За одинаковыми признаками могут маскироваться патология органов пищеварения или гиповитаминоз. Поэтому дисбактериоз считается клинико-лабораторным синдромом.

Диагностика начинается с копрологического исследования, которое позволяет оценить пищеварительную функцию, состояние ферментных систем, перистальтику и скорость продвижения пищевого комка.

Но изменение состава кала еще не говорит о дисбактериозе. Необходимо подтвердить изменение состава бактерий в просвете кишечника. В Москве во многих клиниках применяют методы газожидкостной и ионной хроматографии. Они позволяют определить состав микрофлоры по полученным метаболитам.

Часто используют бактериологическое исследование. Для этого смывы со слизистой оболочки кишечника, фекалии или соскоб высевают на специальные питательные среды. Этот способ позволяет получить колонии бактерий и с высокой точностью определить их тип. Также используют специальный анализ кала на дисбактериоз. Но обязательное условие – биологический материал должен попасть в лабораторию не позже, чем через час после его получения от пациента. Кал необходимо поддерживать в теплом виде, чтобы не вызвать гибель бактерий. Метод не оправдывает себя тем, что дает представление только о состоянии флоры толстого кишечника.

Золотой стандарт диагностики дисбактериоза – интестиноскопия. Это эндоскопический метод, во время которого в полость тонкой кишки через рот и желудок или прямую и толстую кишку вводят гибкий зонд с видеокамерой. Он необходим для осмотра слизистой кишечника и получения аспирата его содержимого. Полученную жидкость также засевают на питательную среду. Недостаток метода – необходимость общей анестезии, специальных бактериологических сред и долгое ожидание результата. Иногда для диагностики дисбактериоза применяют дыхательный тест с меченным Н2.

Препараты и их действие

Самый эффективный способ восстановить микрофлору и избавиться от дисбактериоза – использовать препараты из группы пробиотиков. Производители предлагают лекарственные средства в разных формах:

Лекарственную форму подбирает врач в зависимости от возраста пациента. Детям и пожилым людям, которым тяжело глотать таблетки, назначают раствор или порошок для его приготовления. В возрасте 0-3 лет ребенку легче дать капли с пробиотиком. Всем остальным рекомендованы средства в виде капсул или таблеток.

Препараты от дисбактериоза – это лекарства, которые можно приобрести без рецепта врача. Но самолечением заниматься не рекомендуется, только специалист может подсказать, какой тип лучше принимать.

В составе пробиотиков обычно 1-2 типа бактерий, которые хорошо восстанавливают слизистую. Обычно это лакто- и бифидобактерии. Они являются нормальными обитателями кишечника, которые помогают улучшить микробный баланс. Механизм действия этой терапевтической группы связан с подавлением роста патогенной флоры. Молочнокислые бактерии конкурируют за рецепторы на эпителии слизистой оболочки, питательные вещества. Они выделяют молочную кислоту, цитокины, которые оказывают угнетающее действие на патогены.

Эффективно вылечить дисбактериоз помогают препараты из группы пребиотиков. Это лекарства, которые относятся к группе пищевых волокон: инулин и лактулоза, а также препараты на их основе.

Они не расщепляются пищеварительными ферментами и попадают в неизменном виде в толстый кишечник, где становятся питательным субстратом для лакто- и бифидобактерий. Поэтому микробы хорошо размножаются, увеличивают объем бактериальной массы, восстанавливают стенку кишечника. Чтобы лечение было максимально эффективное, рекомендуется пить одновременно пребиотики и пробиотики.

Лечение дисбактериоза не противопоказано при сопутствующих патологиях пищеварительного тракта. Пробиотики не наносят вреда пациентам с язвой желудка, заболеваниями печени или желчного пузыря. А в некоторых случаях они ускорят восстановление.

В запущенных случаях дисбактериоза кишечника и когда симптомы диспепсии слишком мучительны, могут помочь лекарства из группы ферментов. Их должен подбирать врач, в зависимости от типа нарушения пищеварения. Эти средства необходимо пить ежедневно до еды

Сколько времени придется лечить дисбактериоз, сказать тяжело. В некоторых случаях это может растянуться на несколько недель, а при запущенном состоянии – несколько месяцев.

Профилактика дисбактериоза

Даже если использовать эффективные препараты и избавиться от дисбактериоза, нельзя точно сказать, не придется ли его лечить еще раз. Поэтому врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики.

Самый эффективный – постоянно придерживаться диеты. Она подбирается в зависимости от типа диспепсии. Универсальное средство профилактики – употреблять продукты, которые содержат естественные пробиотики. К ним относятся крупяные каши, кисломолочные продукты с закваской из бифидобактерий, некоторые сорта хлеба. Если постоянно ощущается брожение в кишечнике, на время терапии нужно исключить из рациона углеводы, молоко, горох и сою. Не рекомендуют употреблять продукты, богатые эфирными маслами. У ним относятся лук, чеснок, редька, редис.

Хорошо пить не менее 1,5 л чистой воды в сутки. Действенный способ стабилизировать состав микрофлоры – принимать растительные соки. В этом помогают морковный, тыквенный, картофельный. Помогают многие растительные продукты: ягоды черники, земляники, абрикосы, клюква. Врач может назначить отвары лекарственных растений. Лечить дисбактериоз при преобладании грибковой флоры можно растворимым цикорием. В некоторых случаях эффективны эвкалипт, календула, соя, зверобой.

В список полезных веществ при дисбактериозе входит инулин. Он ускоряет рост и размножение бифидобактерий, чем помогает увеличить объем полезных микробов в кишечнике. Инулин помогает восстановить слизистую за счет увеличения выработки слизи, изменения степени рН и создания благоприятной среды для бактерий.

К мерам профилактики дисбактериоза относится использование пробиотиков заранее у пациентов, которым необходимо пройти курс лечения антибиотиками или химиотерапию. Это позволяет поддержать нормальный состав микрофлоры и избежать неприятных симптомов после окончания терапии.

Токарева Людмила Георгиевна, врач-терапевт медицинских кабинетов 36,6

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

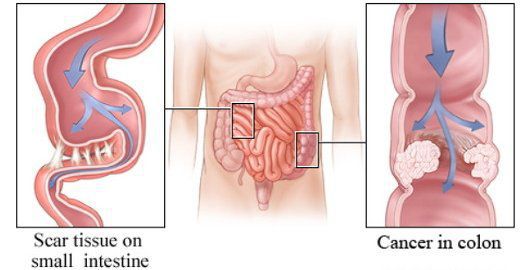

Что такое кишечная непроходимость? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Хитарьян А. Г., флеболога со стажем в 31 год.

Определение болезни. Причины заболевания

Кишечная непроходимость (от латинского іleo — обёртывать, завёртывать) относится к числу наиболее тяжёлых неотложных патологий органов брюшной полости.

Острая кишечная непроходимость (ОКН) — это симптомокомплекс (синдром), возникающий в результате нарушения пассажа по кишечнику от рта до ануса механического или динамического характера.

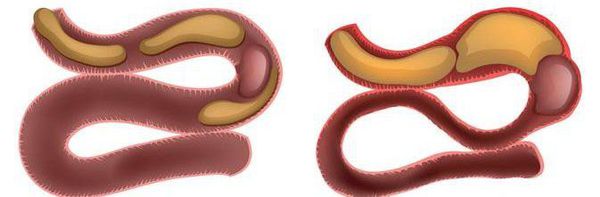

Анатомия кишечника:

Частота ОКН составляет от 1,2 до 3,5-4% от общего числа хирургических стационарных больных и до 9,4% среди неотложных заболеваний органов брюшной полости. На 10000 городского населения заболеваемость составляет 1,6 случаев. Чаще встречается в возрасте 30-60 лет, у мужчин — в два раза чаще, чем у женщин. Из общего числа пациентов с ОКН в 88% встречается механическая, а у 12% динамическая непроходимость. Послеоперационная летальность при ОКН составляет 5-12%. [9] При неоказании первой медицинской помощи в первые 4-6 часов летальный исход составляет 90%.

Причины развития кишечной непроходимости:

Симптомы кишечной непроходимости

Все эти симптомы сопровождаются обезвоживанием.

Стихание болей в животе может быть следствием некроза (отмирания) стенки кишечника с последующим развитием перитонита — воспаления брюшины.

При низкой кишечной непроходимости происходит задержка стула и газов.

При высокой непроходимости некоторое время может быть стул, так как часть кишечника расположена ниже препятствия опорожняется.

При инвагинации (внедрение одной части кишки в другую) наблюдаются кровянистые выделения из заднего прохода.

При неоказании помощи через несколько суток у человека с ОКН начнет развиваться общая интоксикация организма:

Интоксикация может привести к летальному исходу.

Если пациент обратился на ранней стадии процесса, то на фоне правильной диагностики и комплексного лечения исход будет благоприятным. На поздних стадиях всё зависит от возраста и правильно подобранной хирургической тактики. Большое значение имеет антибактериальная терапия. Если она подробна неправильно, то распространение септического процесса продолжится.

Симптомы непроходимости кишечника у детей

Разницы между симптомами у детей и взрослых нет, но ребёнок чаще не может сказать, что его беспокоит. Поэтому родителям следует обратить внимание на основные симптомы кишечной непроходимости: боль в животе, отсутствие стула и газов в течение трёх-четырёх дней, отрыжку и неприятный запах изо рта. При совокупности этих симптомов нужно незамедлительно обратиться к гастроэнтерологу или хирургу.

Отличия проявлений ОКН от запора

Запор часто путают с кишечной непроходимостью, так как между этими заболеваниями тонкая грань — острая кишечная непроходимость может стать осложнением запора.

Запор — это функциональное забивание кишечника, при котором стул нерегулярный, но с течением времени или при помощи слабительных всё же случается. При запорах пациента беспокоит чувство неполного опорожнения кишечника, необходимость натуживания и боль при дефекации. Если у пациента в анамнезе имеются запоры, стул отсутствует дольше, чем обычно, и появляются симптомы кишечной непроходимости, то это повод незамедлительно обратиться к врачу.

Патогенез кишечной непроходимости

Существует несколько патогенетичех механизмов кишечной непроходимости.

Основными звеньями патогенеза ОКН являются гиповолемия (снижение объёма циркулирующей крови) и обезвоживание, приводящие к снижению антидиуретического гормона, который отвечает за удержание воды в организме и сужение сосудов. В результате снижения этого важного гормона происходит задержка мочи, внутриклеточный и метаболический ацидоз (увеличение кислотности — pH).

Другим немаловажным механизмом ОКН является эндотоксикоз — образование и накопление в организме токсичных соединений. Вследствие застоя содержимого в кишечнике происходит процесс гниения этого содержимого с последующим всасыванием продуктов распада через кишечную стенку и путём циркуляции в кровеносном русле, что является одной из основных причин смерти

Также при ОКН происходит нарушение моторной и секреторно-резорбтивной функций кишечника. Это приводит к нарушению барьерной функции и снижению иммуннинтета.

Развитие ОКН становится пусковым механизмом для различных патологических процессов, которые затрагивают все органы и системы. Патологический каскад изменений начинается в тонком кишечнике, так как именно он является первичным источником интоксикации.

В результате активного перерастяжения кишечных петель и нарушения микроциркуляции нарушаются функции тонкого кишечника, что приводит к расстройству гомеостаза (поддержания жизнедеятельности органа).

Нарушение кровообращения стенки кишки, по причине которого орган не получает достаточное количество крови и кислорода, негативно сказывается на барьерной функции слизистой, нарушая её. Вследствие этого бактерии и продукты их жизнедеятельности через неполноценный слизистый барьер проникают в систему воротной вены и лимфоток, что приводит к интоксикации.

Изменения в организме, возникающие при ОКН, наиболее выражены в случае ущемлённой формы непроходимости. Бактерии значительно быстрее преодолевают слизистый барьер кишечника и раньше оказываются в кровотоке, хотя при этом некроза участка кишки может и не быть.

В первую очередь происходят расстройства, связанные с нарушением движения крови по сосудам. Приток артериальной крови сокращается, а отток венозной — снижается, так как сосуды сдавливаются брыжейкой кишки. В связи с этим происходит высвобождение особых белков, нарушающих проницаемость сосудистой стенки. Такой процесс приводит к возникновению интерстициального отёка, который усугубляется расстройством коллоидно-осмотических и ионно-электролитных взаимоотношений плазмы крови и интерстициальной жидкости. После такого угнетения нарушается пассаж кишечника с секвестрацией жидкости и волемическими нарушениями.

Возникшая ишемия при воздействии микробных и тканевых эндотоксинов приводит к патологическим изменениям стенки кишечника. [1] [19]

Классификация и стадии развития кишечной непроходимости

По происхождению ОКН бывает:

По механизму возникновения ОКН делится на динамическую, механическую и сосудистую.

Динамическая кишечная непроходимость

Динамическая кишечная непроходимость включает:

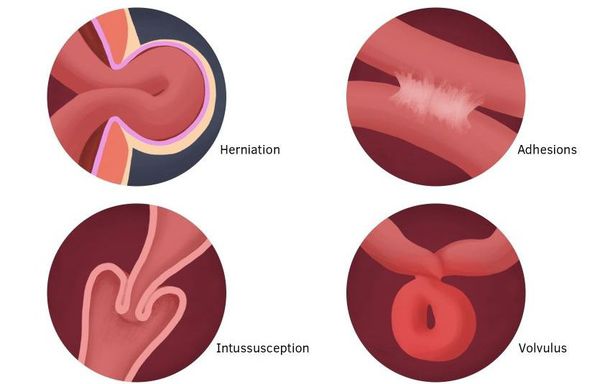

Механическая кишечная непроходимость

Механическая кишечная непроходимость включает:

Сосудистая кишечная непроходимость

Сосудистая кишечная непроходимость — это закупорка (эмболия, тромбоз) сосудов кишечника с развитием в течение нескольких часов гангрены части кишечника. Это особый вид кишечной непроходимости, который очень трудно диагностировать. Чаще всего заболевание возникает у тяжёлых пациентов c несколькими хроническими болезнями, больных с аритмиями, пороками и аневризмой сердца.

Если тромб внезапно отрывается от клапана сердца или стенки аневризмы и с током крови попадает в сосуды кишечника, то это приводи к их эмболии, или закупорке. К эмболу присоединяется увеличивающийся тромб, который ухудшает коллатеральное кровообращение в брыжейке, что приводит к тяжёлой ишемии и развитию некроза кишечника, а также к появлению острой боли в животе.

Данная патология очень быстро приводит тяжёлому состоянию: пациент стонет от невыносимых схваткообразных болей в животе, значительно повышается артериальное давление (симптом Блинова), кожные покровы покрываться холодным потом, лицо бледнеет (“маска Гипократа”). При осмотре отмечается прогрессирующий метеоризм с непрерывными рвотами желудочным застойным содержимым, а впоследствии и кишечными зловонными массами. При сосудистой кишечной непроходимости развивается тахикардия, снижается суточная выработка мочи и возникает резкая боль, которая отличает этот вид непроходимости от остальных.

По уровню (локализации) обструкции выделяют два типа кишечной непроходимости:

По клиническому течению ОКН бывает:

В развитии патологического процесса выделяют три стадии синдрома:

Одной из редких форм КН является синдром Огилви — ложная толстокишечная непроходимость. Этот синдром проявляется клинической картиной толстокишечной непроходимости, но при проведении операции обнаруживается отсутствие какого-либо механического препятствия в толстой кишке.

Осложнения кишечной непроходимости

Самым жизнеопасным осложнением является некроз с последующей перфорацией кишечной стенки. В свою очередь, это приводит к перитониту — более грозному осложнению, нередко приводящему к летальному исходу. [17]

Большое значение имеет правильное послеоперационное ведение пациента (его нужно “вынянчить”). Это связано с риском несостоятельности кишечного анастомоза (места соединения двух частей кишечника). Как правило несостоятельность кишечного анастомоза чаще бывает в месте первого или последнего стежка. Поэтому необходимо проводить целый комплекс действий для его предотвращения и использовать современный шовный материал (викрил, ПДС и другие). В настоящее время одним из эталонов кишечного шва является однорядный или рецензионный кишечные швы.

Также после больших операций возникает спаечный процесс. Профилактика этого процесса предполагает :

Парез кишечника — одно из сложнейших осложнений в послеоперационном периоде. Он может произойти из-за пересечения нервных сплетений в забрюшинном пространстве. Для того, чтобы избежать его, необходимо как можно меньше наносить повреждений брыжейке кишечника и минимально резецировать её с целью сохранения адекватного кровоснабжения кишечника.

Для предупреждения развития инфекционных осложнений и ускорения процессов регенерации должна проводиться тщательная обработка послеоперационных ран антисептиками.

Диагностика кишечной непроходимости

Основные диагностические критерии ОКН:

Лабораторные исследования (анализ крови и мочи) в определённой степени свидетельствуют об обезвоживании организма и не являются точным критерием для диагностики непроходимости кишечника.

Лабораторные признаки ОКН:

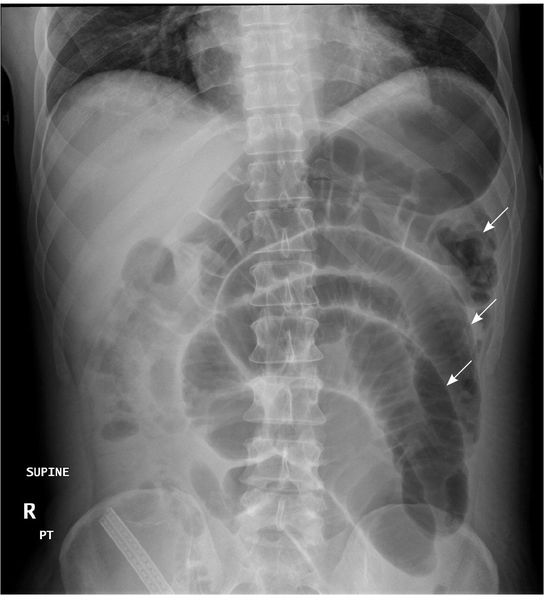

Для более точной диагностики необходимо проведение МРТ и рентгенологического исследования с контрастированием (чаще используется барий). [4] Для проведения последнего пациент выпивает контраст с барием, который будет виден при рентгенологическом исследовании во время прохождения по желудочно-кишечному тракту. Его наибольшее скопление будет в месте закупорки кишечника. Данная методика позволяет определить уровень непроходимости кишечника и правильно подобрать тактику оперативного лечения.

Рентгенологические признаки ОКН:

Новые технические возможности и накопленный опыт позволили широко использовать для диагностики ОКН ультразвуковую аппаратуру. Применение ультразвуковых методов расширяет спектр диагностических возможностей и позволяет поставить правильный диагноз до появления изменений на рентгенограммах.

Сонографические признаки ОКН: [1] [2] [5] [6]

○ при утолщении кишки более, чем на 6 мм выраженная неоднородность её структуры и появление ленточных анэхогенных структур свидетельствуют о деструктивных изменениях стенки;

○ утолщение, неоднородность и отсутствие перистальтики свидетельствуют о нарушении гемоциркуляции. [14]

В тех случаях, когда все диагностические возможности, имеющиеся в распоряжении врача, исчерпаны, а диагноз остаётся неясным, не исключается возможность непроходимости кишечника, поэтому оправдана диагностическая лапаротомия. Она тем более обоснована, когда есть очевидная картина острой хирургической патологии, а топическая диагностика (определение локализации) затруднена. [11]

Лечение кишечной непроходимости

Правильная диагностика и тактика врача играют большую роль в лечении кишечной непроходимости. Лечение предполагает:

Задачи и содержание оперативного вмешательства

Декомпрессия кишечника (оперативное устранение его сдавления) разделяется на закрытый и открытым методы.

Закрытый метод заключается во введение 80-100 см назогастрального зонда с множеством боковых отверстий диаметром 0,3-0,4 см — интубация кишечника. Продолжительность дренирования кишечника составляет 2-5 суток.

К открытым методам декомпрессии относятся энтеротомия, еюностомия и колоностомия.

Менее эффективными способами декомпрессии являются:

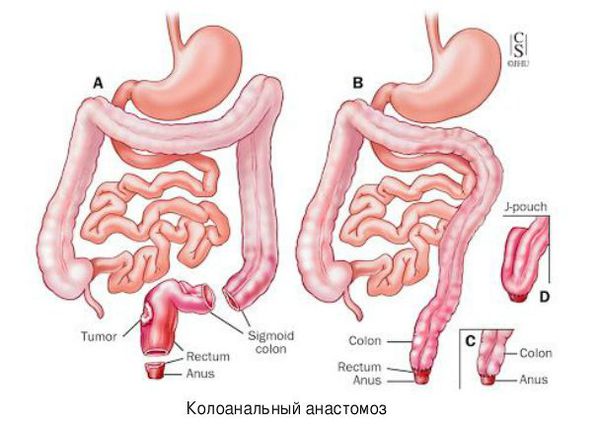

Если имеется толстокишечная непроходимость левых отделов кишечника, то чаще всего выполняют операцию Гартмана. Если же участок окклюзии расположен в прямой кишке, то тактика меняется: проводят экстирпацию прямой кишки и, если хватает длины кишечника, накладывают колоанальный анастомоз.

Выполнение оперативного вмешательства у больных с ОКН в поздний срок и в условиях развитого перитонита имеет свои особенности. Они связаны, прежде всего, с необходимостью тщательной санации брюшной полости во время операции. [16]

Большое значение имеет лечение и наблюдение больных в послеоперационном периоде. [3] [5] Для этого проводится:

Важным аспектом при лечение ОКН является инфузионная терапия. Пациенту с ОКН назначаются криталоиды, белковые, гликозированные и коллоидные препараты. Также должна проводится антибиотикотерапия.

При лечении ОКН используются антибиотики широкого спектра действия — цефалоспорины III поколения, фторхинолоны, карбапинемы и метронидазол. Продолжительность антибактериального лечения — 7-9 дней.

Вся тактика послеоперационного лечения должна быть направлена на устранение интоксикации, востановление водно-эликтролитного баланса и поддержание моторики желудочно-кишечного тракта. Пациентам назначаются:

При отсутствии сокращения стенок кишечника добавляются производные прозерина или нейромидин. В качестве обезбаливающих мероприятий проводится параумбиликальная блокада (если изначальной причиной была патология поджелудочной железы). [15]

В послеоперационный период обязательным мероприятием является промывание кишечника растворами антисептика через зонд, который остаётся до тех пор, пока не восстановится перистальтика кишечника, начнут отходить газы и уменьшится количество отделяемого по кишечной трубке.

Можно ли вылечить кишечную непроходимость без операции

Терапевтические методы лечения кишечной непроходимости, как правило, малоэффективны и не применяются, поскольку упущенное время может привести к осложнениям и летальному исходу.

Если пациент попал к врачу с только формирующейся кишечной непроходимостью, а её причина заключается в запоре или снижении тонуса кишечника, то применяют очистительные сифонные клизмы (раствор сульфата магния и сернокислой магнезии) и слабительные. Эти методы эффективны для лечения запоров и развивающейся кишечной непроходимости.

Важно понимать, что судить о том, сформировалась ли кишечная непроходимость, может только врач после проведения диагностики. Лечиться самостоятельно нельзя, так как больной может получить серьёзные осложнения, если кишечная непроходимость уже сформирована и вызвала стойкий блок просвета кишки.

Физические упражнения

При кишечной непроходимости физические упражнения категорически запрещены. Основное правило: “холод, голод и покой” и обращение к специалисту.

Можно ли использовать слабительное

Слабительные препараты можно использовать только при формирующейся кишечной непроходимости и под контролем врача, так как самостоятельно определить стадию заболевания невозможно.

Можно ли использовать клизму

Клизмы эффективны, если обратиться к врачу до того, как кишечная непроходимость сформировалась, и это подтверждено диагностическими методами. При развившемся заболевании применение клизм опасно и может привести к тяжёлым осложнениям.

Прогноз. Профилактика

Чем раньше диагностирована кишечная непроходимость и начато лечение, тем благоприятнее исход и прогноз. При неоперабельных опухолях длительность жизни зависит от массивности распространения метастазов и правильно подобранной схемы химиотерапии.

Профилактика кишечной непроходимости основана на удалении опухоли кишечника по всем современным принципам онкологии, профилактике спаечного процесса в брюшной полости после операции, соблюдении правил асептики и антисептики в послеоперационном уходе за больным.

Диета

Пациентам разрешается употреблять в пищу:

Запрещенные продукты:

Также в качестве профилактики нужно проводить диагностику гельминтозов и выявление аскарид. Гельминты снижают иммунитет и могут повлиять на заживление анастамоза, отток желчи и любые отделы желудочно-кишечного тракта. С целью профилактики гельминтозов пациентам назначается “Трихопол” или “Немозол” по 1 таблетке в день в течение двух недель.

За дополнение статьи благодарим Романа Васильева — врача-гастроэнтеролога, научного редактора портала “ПроБолезни”.